[웰다잉] ⑥ 스스로 선택하는 죽음 ‘존엄사’

입력 2016.05.12 (09:18)

수정 2016.05.12 (09:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

"억지로 생명을 연장하고 싶지는 않아요."

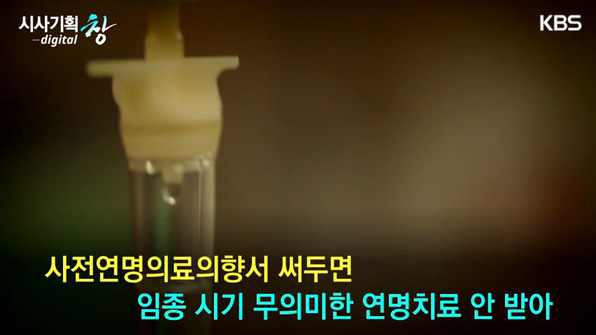

스위스 중부의 한 노인 전문 요양병원에 살고 있는 마리아 샤프너(91) 할머니는 단호하게 말했습니다. 몇 년 전 주치의와 자녀들과 상의해 사전의료의향서도 마련해뒀습니다. 임종이 다가왔을 때 인공호흡기를 달지 말고 심폐소생술을 하지 말 것 등을 명시해놨습니다.

지난 3월, 스위스 루체른 외곽에서는 '존엄한 죽음'을 주제로 포럼이 열렸습니다. 우리 돈으로 10만 원에 가까운 참가비에도 불구하고 의료종사자뿐만 아니라 일반인들이 500명 넘게 참가했습니다.적극적인 연명 치료부터, 통증을 조절하는 완화의료와 호스피스, 그리고 더 이상 의학적으로 고통을 완화할 수 없을 때 합법적으로 선택할 수 있는 조력 자살(assisted suicide)까지 논의는 거침없었습니다.

이 자리에서 취리히 암센터 뮐러 베아트 박사는 "환자의 시각에서 자신을 누가 어떻게 치료하고, 과잉치료의 경우 이를 중단할 것을 요구할 수 있는 '자기 결정권’이 무척 중요하다"고 강조했습니다.

스위스에선 이렇게 죽음에 대한 개개인의 결정을 존중합니다. 물론 개인이 선택할 수 있는 다양한 의료 시스템과 기반 시설이 마련돼있어 가능한 일입니다.

한국보건사회연구원이 지난 2014년 30세 이상 성인 천 명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 40%가 선호하는 임종 장소로 '집'을 꼽았습니다. 낯선 병원에서 죽음에 맞닥뜨리기는 싫다는 겁니다. 생명연장과 관련해서는 '내가 나 자신을 위해 최선의 의사결정을 해야한다'는 답이 37%, 그 다음으로 '의사와 내가 함께 결정하길 바란다'가 33% 순이었습니다. 이와 함께 생애말기 상황에서 '회복할 수 없는 죽음에 임박해 있다면 존엄사를 선택하고 싶다'는 답도 58%나 나왔습니다.

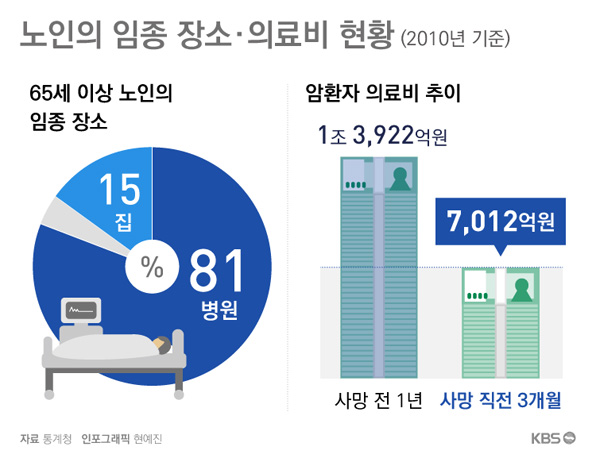

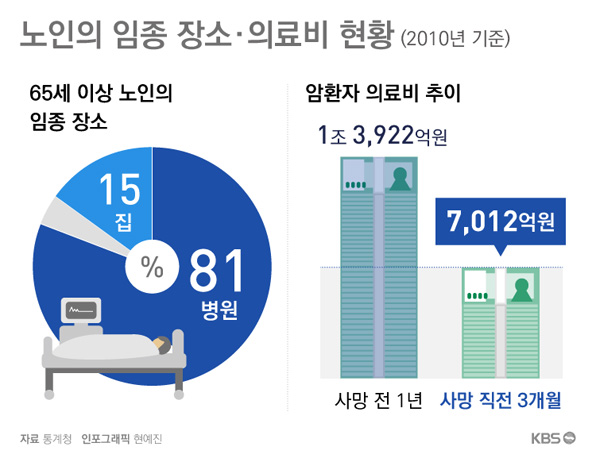

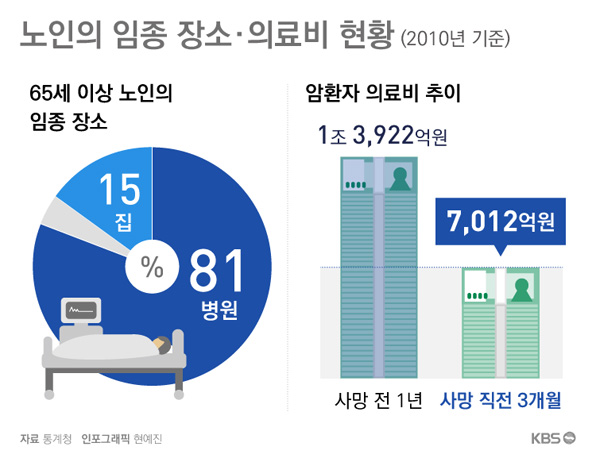

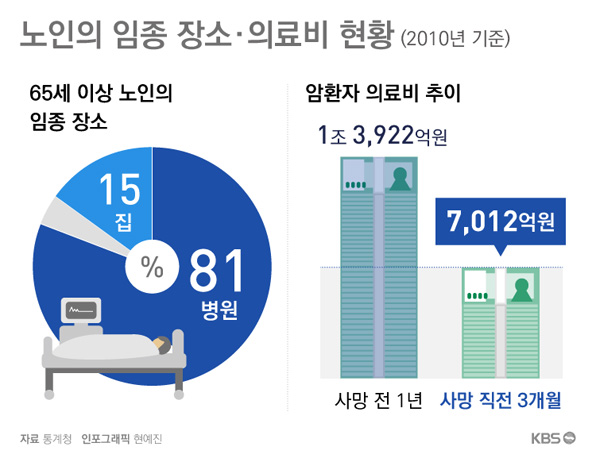

그러나 현실은 크게 다릅니다. 2010년 통계청 자료를 보면 질병으로 사망한 65세 이상 노인의 81%는 병원에서 숨졌고, 15%만 집에서 숨을 거뒀습니다. 그해 말기 암환자가 사망 직전 3달 동안 건강보험 의료비(7,012억원)도 사망 전 1년동안 쓴 의료비(1조3,922억원)의 50%나 됩니다. 가족의 결정에 의해, 주의의 시선 때문에, 혹은 방법을 찾지 못해 불편하고 비싼 연명치료 속에서 생을 마감한 겁니다.

끝까지 완치를 위해 노력해보는 것도, 무의미한 연명치료 대신 완화의료를 고려하는 것도 모두 환자의 선택입니다.

중요한 건 스스로 선택하려면 건강할 때 미리 '죽음'에 대해 고민하고 가족과 대화를 나눌 필요가 있다는 겁니다. 누구나 '존엄하게 죽을 권리'를 누릴 수 있도록 제도나 시스템이 뒷받침돼야 하는 것은 물론입니다.

[잘 죽는 법 ‘웰다잉’]시리즈

☞ ① 죽음은 갑자기 찾아옵니다

☞ ② 죽을 때 비참한 나라 한국

☞ ③ ‘호스피스’를 아시나요

☞ ④ 호스피스는 ‘죽음 대기소’가 아닙니다

☞ ⑤ ‘죽음의 질’ 1위 비결은?

☞ ⑥ 스스로 선택하는 죽음 ‘존엄사’

스위스 중부의 한 노인 전문 요양병원에 살고 있는 마리아 샤프너(91) 할머니는 단호하게 말했습니다. 몇 년 전 주치의와 자녀들과 상의해 사전의료의향서도 마련해뒀습니다. 임종이 다가왔을 때 인공호흡기를 달지 말고 심폐소생술을 하지 말 것 등을 명시해놨습니다.

지난 3월, 스위스 루체른 외곽에서는 '존엄한 죽음'을 주제로 포럼이 열렸습니다. 우리 돈으로 10만 원에 가까운 참가비에도 불구하고 의료종사자뿐만 아니라 일반인들이 500명 넘게 참가했습니다.적극적인 연명 치료부터, 통증을 조절하는 완화의료와 호스피스, 그리고 더 이상 의학적으로 고통을 완화할 수 없을 때 합법적으로 선택할 수 있는 조력 자살(assisted suicide)까지 논의는 거침없었습니다.

이 자리에서 취리히 암센터 뮐러 베아트 박사는 "환자의 시각에서 자신을 누가 어떻게 치료하고, 과잉치료의 경우 이를 중단할 것을 요구할 수 있는 '자기 결정권’이 무척 중요하다"고 강조했습니다.

스위스에선 이렇게 죽음에 대한 개개인의 결정을 존중합니다. 물론 개인이 선택할 수 있는 다양한 의료 시스템과 기반 시설이 마련돼있어 가능한 일입니다.

한국보건사회연구원이 지난 2014년 30세 이상 성인 천 명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 40%가 선호하는 임종 장소로 '집'을 꼽았습니다. 낯선 병원에서 죽음에 맞닥뜨리기는 싫다는 겁니다. 생명연장과 관련해서는 '내가 나 자신을 위해 최선의 의사결정을 해야한다'는 답이 37%, 그 다음으로 '의사와 내가 함께 결정하길 바란다'가 33% 순이었습니다. 이와 함께 생애말기 상황에서 '회복할 수 없는 죽음에 임박해 있다면 존엄사를 선택하고 싶다'는 답도 58%나 나왔습니다.

그러나 현실은 크게 다릅니다. 2010년 통계청 자료를 보면 질병으로 사망한 65세 이상 노인의 81%는 병원에서 숨졌고, 15%만 집에서 숨을 거뒀습니다. 그해 말기 암환자가 사망 직전 3달 동안 건강보험 의료비(7,012억원)도 사망 전 1년동안 쓴 의료비(1조3,922억원)의 50%나 됩니다. 가족의 결정에 의해, 주의의 시선 때문에, 혹은 방법을 찾지 못해 불편하고 비싼 연명치료 속에서 생을 마감한 겁니다.

끝까지 완치를 위해 노력해보는 것도, 무의미한 연명치료 대신 완화의료를 고려하는 것도 모두 환자의 선택입니다.

중요한 건 스스로 선택하려면 건강할 때 미리 '죽음'에 대해 고민하고 가족과 대화를 나눌 필요가 있다는 겁니다. 누구나 '존엄하게 죽을 권리'를 누릴 수 있도록 제도나 시스템이 뒷받침돼야 하는 것은 물론입니다.

[잘 죽는 법 ‘웰다잉’]시리즈

☞ ① 죽음은 갑자기 찾아옵니다

☞ ② 죽을 때 비참한 나라 한국

☞ ③ ‘호스피스’를 아시나요

☞ ④ 호스피스는 ‘죽음 대기소’가 아닙니다

☞ ⑤ ‘죽음의 질’ 1위 비결은?

☞ ⑥ 스스로 선택하는 죽음 ‘존엄사’

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [웰다잉] ⑥ 스스로 선택하는 죽음 ‘존엄사’

-

- 입력 2016-05-12 09:18:42

- 수정2016-05-12 09:26:39

"억지로 생명을 연장하고 싶지는 않아요."

스위스 중부의 한 노인 전문 요양병원에 살고 있는 마리아 샤프너(91) 할머니는 단호하게 말했습니다. 몇 년 전 주치의와 자녀들과 상의해 사전의료의향서도 마련해뒀습니다. 임종이 다가왔을 때 인공호흡기를 달지 말고 심폐소생술을 하지 말 것 등을 명시해놨습니다.

지난 3월, 스위스 루체른 외곽에서는 '존엄한 죽음'을 주제로 포럼이 열렸습니다. 우리 돈으로 10만 원에 가까운 참가비에도 불구하고 의료종사자뿐만 아니라 일반인들이 500명 넘게 참가했습니다.적극적인 연명 치료부터, 통증을 조절하는 완화의료와 호스피스, 그리고 더 이상 의학적으로 고통을 완화할 수 없을 때 합법적으로 선택할 수 있는 조력 자살(assisted suicide)까지 논의는 거침없었습니다.

이 자리에서 취리히 암센터 뮐러 베아트 박사는 "환자의 시각에서 자신을 누가 어떻게 치료하고, 과잉치료의 경우 이를 중단할 것을 요구할 수 있는 '자기 결정권’이 무척 중요하다"고 강조했습니다.

스위스에선 이렇게 죽음에 대한 개개인의 결정을 존중합니다. 물론 개인이 선택할 수 있는 다양한 의료 시스템과 기반 시설이 마련돼있어 가능한 일입니다.

한국보건사회연구원이 지난 2014년 30세 이상 성인 천 명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 40%가 선호하는 임종 장소로 '집'을 꼽았습니다. 낯선 병원에서 죽음에 맞닥뜨리기는 싫다는 겁니다. 생명연장과 관련해서는 '내가 나 자신을 위해 최선의 의사결정을 해야한다'는 답이 37%, 그 다음으로 '의사와 내가 함께 결정하길 바란다'가 33% 순이었습니다. 이와 함께 생애말기 상황에서 '회복할 수 없는 죽음에 임박해 있다면 존엄사를 선택하고 싶다'는 답도 58%나 나왔습니다.

그러나 현실은 크게 다릅니다. 2010년 통계청 자료를 보면 질병으로 사망한 65세 이상 노인의 81%는 병원에서 숨졌고, 15%만 집에서 숨을 거뒀습니다. 그해 말기 암환자가 사망 직전 3달 동안 건강보험 의료비(7,012억원)도 사망 전 1년동안 쓴 의료비(1조3,922억원)의 50%나 됩니다. 가족의 결정에 의해, 주의의 시선 때문에, 혹은 방법을 찾지 못해 불편하고 비싼 연명치료 속에서 생을 마감한 겁니다.

끝까지 완치를 위해 노력해보는 것도, 무의미한 연명치료 대신 완화의료를 고려하는 것도 모두 환자의 선택입니다.

중요한 건 스스로 선택하려면 건강할 때 미리 '죽음'에 대해 고민하고 가족과 대화를 나눌 필요가 있다는 겁니다. 누구나 '존엄하게 죽을 권리'를 누릴 수 있도록 제도나 시스템이 뒷받침돼야 하는 것은 물론입니다.

[잘 죽는 법 ‘웰다잉’]시리즈

☞ ① 죽음은 갑자기 찾아옵니다

☞ ② 죽을 때 비참한 나라 한국

☞ ③ ‘호스피스’를 아시나요

☞ ④ 호스피스는 ‘죽음 대기소’가 아닙니다

☞ ⑤ ‘죽음의 질’ 1위 비결은?

☞ ⑥ 스스로 선택하는 죽음 ‘존엄사’

스위스 중부의 한 노인 전문 요양병원에 살고 있는 마리아 샤프너(91) 할머니는 단호하게 말했습니다. 몇 년 전 주치의와 자녀들과 상의해 사전의료의향서도 마련해뒀습니다. 임종이 다가왔을 때 인공호흡기를 달지 말고 심폐소생술을 하지 말 것 등을 명시해놨습니다.

지난 3월, 스위스 루체른 외곽에서는 '존엄한 죽음'을 주제로 포럼이 열렸습니다. 우리 돈으로 10만 원에 가까운 참가비에도 불구하고 의료종사자뿐만 아니라 일반인들이 500명 넘게 참가했습니다.적극적인 연명 치료부터, 통증을 조절하는 완화의료와 호스피스, 그리고 더 이상 의학적으로 고통을 완화할 수 없을 때 합법적으로 선택할 수 있는 조력 자살(assisted suicide)까지 논의는 거침없었습니다.

이 자리에서 취리히 암센터 뮐러 베아트 박사는 "환자의 시각에서 자신을 누가 어떻게 치료하고, 과잉치료의 경우 이를 중단할 것을 요구할 수 있는 '자기 결정권’이 무척 중요하다"고 강조했습니다.

스위스에선 이렇게 죽음에 대한 개개인의 결정을 존중합니다. 물론 개인이 선택할 수 있는 다양한 의료 시스템과 기반 시설이 마련돼있어 가능한 일입니다.

한국보건사회연구원이 지난 2014년 30세 이상 성인 천 명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 40%가 선호하는 임종 장소로 '집'을 꼽았습니다. 낯선 병원에서 죽음에 맞닥뜨리기는 싫다는 겁니다. 생명연장과 관련해서는 '내가 나 자신을 위해 최선의 의사결정을 해야한다'는 답이 37%, 그 다음으로 '의사와 내가 함께 결정하길 바란다'가 33% 순이었습니다. 이와 함께 생애말기 상황에서 '회복할 수 없는 죽음에 임박해 있다면 존엄사를 선택하고 싶다'는 답도 58%나 나왔습니다.

그러나 현실은 크게 다릅니다. 2010년 통계청 자료를 보면 질병으로 사망한 65세 이상 노인의 81%는 병원에서 숨졌고, 15%만 집에서 숨을 거뒀습니다. 그해 말기 암환자가 사망 직전 3달 동안 건강보험 의료비(7,012억원)도 사망 전 1년동안 쓴 의료비(1조3,922억원)의 50%나 됩니다. 가족의 결정에 의해, 주의의 시선 때문에, 혹은 방법을 찾지 못해 불편하고 비싼 연명치료 속에서 생을 마감한 겁니다.

끝까지 완치를 위해 노력해보는 것도, 무의미한 연명치료 대신 완화의료를 고려하는 것도 모두 환자의 선택입니다.

중요한 건 스스로 선택하려면 건강할 때 미리 '죽음'에 대해 고민하고 가족과 대화를 나눌 필요가 있다는 겁니다. 누구나 '존엄하게 죽을 권리'를 누릴 수 있도록 제도나 시스템이 뒷받침돼야 하는 것은 물론입니다.

[잘 죽는 법 ‘웰다잉’]시리즈

☞ ① 죽음은 갑자기 찾아옵니다

☞ ② 죽을 때 비참한 나라 한국

☞ ③ ‘호스피스’를 아시나요

☞ ④ 호스피스는 ‘죽음 대기소’가 아닙니다

☞ ⑤ ‘죽음의 질’ 1위 비결은?

☞ ⑥ 스스로 선택하는 죽음 ‘존엄사’

-

-

이소정 기자 sojeong2@kbs.co.kr

이소정 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.