1896년 2월 11일, 차가운 기운이 감도는 이른 새벽.

가마 두 채가 황급히 경복궁을 빠져 나간다.

가마가 도착한 곳은 정동에 있는 아라사(俄羅斯) 공사관, 즉 러시아 공사관(俄館)이었다.

이윽고 가마에서 낯선 두 사내가 내린다. 고종과 세자인 순종이다.

왕과 세자가 궁녀의 가마를 타고 몰래 궁궐을 빠져 나와 외국 공관으로 거처를 옮긴 것이다.

이른바 아관파천(俄館播遷)이다.

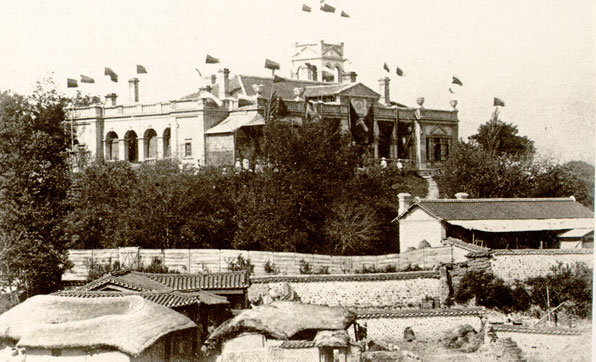

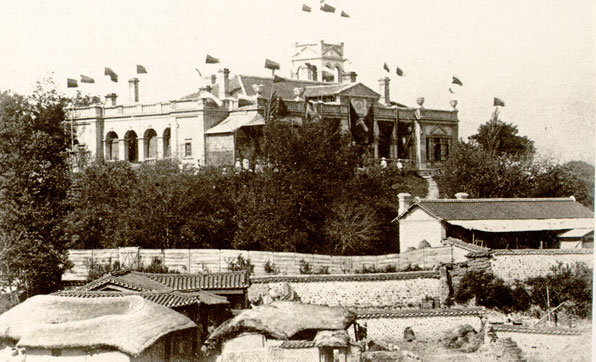

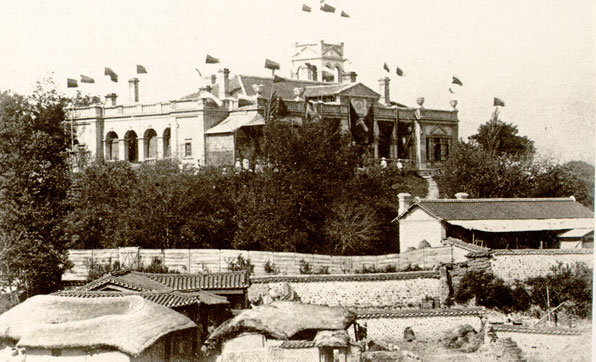

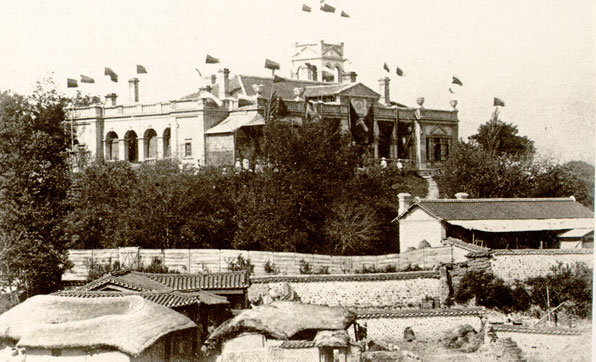

옛 러시아 공사관 전경

옛 러시아 공사관 전경

6개월 전 궁궐에서는 끔찍한 일이 일어났다.

당시 친러 내각의 중심 인물이 명성황후라고 생각한 일본이 폭도들을 보내 황후를 무참히 시해한 것이다.

그들은 새벽에 임금이 자고 있는 궁궐로 쳐들어와 명성황후를 칼로 마구 찔러 숨지게 한 뒤 시신마저 불태워 훼손시켰다.

고종은 미처 손을 써볼 겨를도 없이 눈앞에서 왕비가 살해되는 것을 봐야만 했다.

궁궐조차도 안전한 곳이 못되었다.

고종은 언제 어떻게 죽을지도 모른다는 공포 속에 나날을 보냈다.

명성황후의 장례는 을미사변(乙未事變)으로부터 2년 후인 1897년에야 제대로 치를 수 있었다.

두려움에 떨던 고종이 러시아 공사관으로 몸을 피했기 때문이다.

고종과 순종

고종과 순종

아관파천 후 1년 동안 조선의 국사는 러시아 공사관 안에 마련된 임시 사무소에서 이뤄졌다.

국왕은 러시아 공사와 중요한 국정을 논의했으며 대신들은 러시아 측의 허가를 받아 국왕이 있는 곳을 출입할 수 있었다.

자연스레 러시아의 간섭도 심해졌다. 러시아는 삼림과 금광, 어업 분야 등에서 각종 이권을 챙겼다,

고종은 1897년 2월 20일까지 1년여 동안 러시아공사관에 머물렀다.

9월부터 고종이 궁궐을 빠져 나와 러시아 공사관으로 갔던 길 한 자락에 대한 복원 작업이 시작된다.

덕수궁 북서쪽에서 미국대사관저 북쪽 담을 따라 정동공원으로 난 길이다.

정부는 올해 아관파천 120주년을 맞아 이 길을 ‘고종(高宗)의 길’로 이름 짓고 25억 원의 예산을 들여 내년 말까지 되살린다는 계획이다.

이를 통해 일제에 의해 왜곡된 대한제국의 정체성을 회복하고 근대사 현장을 보존해 서울의 문화적 가치를 높이겠다는 것이다.

물론 공감한다. 비록 페르시아의 다리우스 1세가 만든 ‘왕의 길’처럼 제국의 번영을 가져다주지는 못했지만 대신 우리가 가슴깊이 새길 통렬한 역사적 교훈을 줬기 때문이다.

나라가 위기에 처했을 때 최고 지도자의 리더십이 얼마나 중요한 지, 힘이 뒷받침되지 않은 자주 독립의 외침이 얼마나 공허한 지, 전체 사회의 이익보다는 개인이나 특정 정파의 이익만을 좇는 행위들이 나라를 어떻게 분열시키고 망가뜨릴 수 있는 지를 가르쳐주기 때문이다.

이런 측면에서 ‘아관파천’의 역사는 오늘의 현실을 비춰볼 수 있는 좋은 거울이 된다.

옛 러시아 공사관. 사적 제253호로 조선 고종 27년(1890년)에 지어진 르네상스풍 건물이다. 몇 차례 복원·보수 공사를 거쳤다.

옛 러시아 공사관. 사적 제253호로 조선 고종 27년(1890년)에 지어진 르네상스풍 건물이다. 몇 차례 복원·보수 공사를 거쳤다.

하지만 길 이름만은 ‘고종의 길’로 하지 말자. 그 길은 결코 왕의 길이 아니었다.

‘고종의 길’은 궁궐에서 비참하게 왕비를 잃은 왕이 외세에 의탁해 살아남기 위해 찾아 나선 길이었다.

특정 정치 세력이 겁 많고 몽매한 군주를 등에 업고 다른 정치 세력으로부터 권력을 빼앗기 위해 간 길이기도 했다.

차라리 ‘치욕의 길’ 혹은 ‘아관파천의 길’로 하자.

우리는 한때 국권을 침탈당했던 경술국치(庚戌國恥)를 한일합방(韓日合邦)으로 미화해서 쓴 적이 있다.

합방(合邦)은 둘 이상의 나라가 하나로 합쳐진다는 말로, 합의에 의해 이뤄진 행위라는 의미가 담겨 있다. 하지만 1910년 8월 29일 발생한 경술국치는 일제가 무력으로 국권을 강탈한 사건이었다.

이름은 사물이나 사건의 성격을 결정한다. 따라서 이름은 그 사물이나 사건의 특징과 의미를 가장 잘 담아낼 수 있어야 한다.

한 나라의 왕이 궁궐에서 몰래 빠져 나와 다른 나라 공사관으로 피신했던 길은 부끄러운 길이다. 왕의 이름을 내걸고 부를 그러한 성격의 길이 아니다.

분열로 자멸했던 구한말 통한의 역사를 되새겨 보면 더더욱 그렇다.

부끄럽고 아프지만 ‘고종의 길’은 결코 왕의 길이 아니었다.

가마 두 채가 황급히 경복궁을 빠져 나간다.

가마가 도착한 곳은 정동에 있는 아라사(俄羅斯) 공사관, 즉 러시아 공사관(俄館)이었다.

이윽고 가마에서 낯선 두 사내가 내린다. 고종과 세자인 순종이다.

왕과 세자가 궁녀의 가마를 타고 몰래 궁궐을 빠져 나와 외국 공관으로 거처를 옮긴 것이다.

이른바 아관파천(俄館播遷)이다.

옛 러시아 공사관 전경

옛 러시아 공사관 전경6개월 전 궁궐에서는 끔찍한 일이 일어났다.

당시 친러 내각의 중심 인물이 명성황후라고 생각한 일본이 폭도들을 보내 황후를 무참히 시해한 것이다.

그들은 새벽에 임금이 자고 있는 궁궐로 쳐들어와 명성황후를 칼로 마구 찔러 숨지게 한 뒤 시신마저 불태워 훼손시켰다.

고종은 미처 손을 써볼 겨를도 없이 눈앞에서 왕비가 살해되는 것을 봐야만 했다.

궁궐조차도 안전한 곳이 못되었다.

고종은 언제 어떻게 죽을지도 모른다는 공포 속에 나날을 보냈다.

명성황후의 장례는 을미사변(乙未事變)으로부터 2년 후인 1897년에야 제대로 치를 수 있었다.

두려움에 떨던 고종이 러시아 공사관으로 몸을 피했기 때문이다.

고종과 순종

고종과 순종아관파천 후 1년 동안 조선의 국사는 러시아 공사관 안에 마련된 임시 사무소에서 이뤄졌다.

국왕은 러시아 공사와 중요한 국정을 논의했으며 대신들은 러시아 측의 허가를 받아 국왕이 있는 곳을 출입할 수 있었다.

자연스레 러시아의 간섭도 심해졌다. 러시아는 삼림과 금광, 어업 분야 등에서 각종 이권을 챙겼다,

고종은 1897년 2월 20일까지 1년여 동안 러시아공사관에 머물렀다.

9월부터 고종이 궁궐을 빠져 나와 러시아 공사관으로 갔던 길 한 자락에 대한 복원 작업이 시작된다.

덕수궁 북서쪽에서 미국대사관저 북쪽 담을 따라 정동공원으로 난 길이다.

정부는 올해 아관파천 120주년을 맞아 이 길을 ‘고종(高宗)의 길’로 이름 짓고 25억 원의 예산을 들여 내년 말까지 되살린다는 계획이다.

이를 통해 일제에 의해 왜곡된 대한제국의 정체성을 회복하고 근대사 현장을 보존해 서울의 문화적 가치를 높이겠다는 것이다.

물론 공감한다. 비록 페르시아의 다리우스 1세가 만든 ‘왕의 길’처럼 제국의 번영을 가져다주지는 못했지만 대신 우리가 가슴깊이 새길 통렬한 역사적 교훈을 줬기 때문이다.

나라가 위기에 처했을 때 최고 지도자의 리더십이 얼마나 중요한 지, 힘이 뒷받침되지 않은 자주 독립의 외침이 얼마나 공허한 지, 전체 사회의 이익보다는 개인이나 특정 정파의 이익만을 좇는 행위들이 나라를 어떻게 분열시키고 망가뜨릴 수 있는 지를 가르쳐주기 때문이다.

이런 측면에서 ‘아관파천’의 역사는 오늘의 현실을 비춰볼 수 있는 좋은 거울이 된다.

옛 러시아 공사관. 사적 제253호로 조선 고종 27년(1890년)에 지어진 르네상스풍 건물이다. 몇 차례 복원·보수 공사를 거쳤다.

옛 러시아 공사관. 사적 제253호로 조선 고종 27년(1890년)에 지어진 르네상스풍 건물이다. 몇 차례 복원·보수 공사를 거쳤다.하지만 길 이름만은 ‘고종의 길’로 하지 말자. 그 길은 결코 왕의 길이 아니었다.

‘고종의 길’은 궁궐에서 비참하게 왕비를 잃은 왕이 외세에 의탁해 살아남기 위해 찾아 나선 길이었다.

특정 정치 세력이 겁 많고 몽매한 군주를 등에 업고 다른 정치 세력으로부터 권력을 빼앗기 위해 간 길이기도 했다.

차라리 ‘치욕의 길’ 혹은 ‘아관파천의 길’로 하자.

우리는 한때 국권을 침탈당했던 경술국치(庚戌國恥)를 한일합방(韓日合邦)으로 미화해서 쓴 적이 있다.

합방(合邦)은 둘 이상의 나라가 하나로 합쳐진다는 말로, 합의에 의해 이뤄진 행위라는 의미가 담겨 있다. 하지만 1910년 8월 29일 발생한 경술국치는 일제가 무력으로 국권을 강탈한 사건이었다.

이름은 사물이나 사건의 성격을 결정한다. 따라서 이름은 그 사물이나 사건의 특징과 의미를 가장 잘 담아낼 수 있어야 한다.

한 나라의 왕이 궁궐에서 몰래 빠져 나와 다른 나라 공사관으로 피신했던 길은 부끄러운 길이다. 왕의 이름을 내걸고 부를 그러한 성격의 길이 아니다.

분열로 자멸했던 구한말 통한의 역사를 되새겨 보면 더더욱 그렇다.

부끄럽고 아프지만 ‘고종의 길’은 결코 왕의 길이 아니었다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- ‘고종의 길’…그건 왕의 길이 아니었다

-

- 입력 2016-08-24 13:10:27

1896년 2월 11일, 차가운 기운이 감도는 이른 새벽.

가마 두 채가 황급히 경복궁을 빠져 나간다.

가마가 도착한 곳은 정동에 있는 아라사(俄羅斯) 공사관, 즉 러시아 공사관(俄館)이었다.

이윽고 가마에서 낯선 두 사내가 내린다. 고종과 세자인 순종이다.

왕과 세자가 궁녀의 가마를 타고 몰래 궁궐을 빠져 나와 외국 공관으로 거처를 옮긴 것이다.

이른바 아관파천(俄館播遷)이다.

6개월 전 궁궐에서는 끔찍한 일이 일어났다.

당시 친러 내각의 중심 인물이 명성황후라고 생각한 일본이 폭도들을 보내 황후를 무참히 시해한 것이다.

그들은 새벽에 임금이 자고 있는 궁궐로 쳐들어와 명성황후를 칼로 마구 찔러 숨지게 한 뒤 시신마저 불태워 훼손시켰다.

고종은 미처 손을 써볼 겨를도 없이 눈앞에서 왕비가 살해되는 것을 봐야만 했다.

궁궐조차도 안전한 곳이 못되었다.

고종은 언제 어떻게 죽을지도 모른다는 공포 속에 나날을 보냈다.

명성황후의 장례는 을미사변(乙未事變)으로부터 2년 후인 1897년에야 제대로 치를 수 있었다.

두려움에 떨던 고종이 러시아 공사관으로 몸을 피했기 때문이다.

아관파천 후 1년 동안 조선의 국사는 러시아 공사관 안에 마련된 임시 사무소에서 이뤄졌다.

국왕은 러시아 공사와 중요한 국정을 논의했으며 대신들은 러시아 측의 허가를 받아 국왕이 있는 곳을 출입할 수 있었다.

자연스레 러시아의 간섭도 심해졌다. 러시아는 삼림과 금광, 어업 분야 등에서 각종 이권을 챙겼다,

고종은 1897년 2월 20일까지 1년여 동안 러시아공사관에 머물렀다.

9월부터 고종이 궁궐을 빠져 나와 러시아 공사관으로 갔던 길 한 자락에 대한 복원 작업이 시작된다.

덕수궁 북서쪽에서 미국대사관저 북쪽 담을 따라 정동공원으로 난 길이다.

정부는 올해 아관파천 120주년을 맞아 이 길을 ‘고종(高宗)의 길’로 이름 짓고 25억 원의 예산을 들여 내년 말까지 되살린다는 계획이다.

이를 통해 일제에 의해 왜곡된 대한제국의 정체성을 회복하고 근대사 현장을 보존해 서울의 문화적 가치를 높이겠다는 것이다.

물론 공감한다. 비록 페르시아의 다리우스 1세가 만든 ‘왕의 길’처럼 제국의 번영을 가져다주지는 못했지만 대신 우리가 가슴깊이 새길 통렬한 역사적 교훈을 줬기 때문이다.

나라가 위기에 처했을 때 최고 지도자의 리더십이 얼마나 중요한 지, 힘이 뒷받침되지 않은 자주 독립의 외침이 얼마나 공허한 지, 전체 사회의 이익보다는 개인이나 특정 정파의 이익만을 좇는 행위들이 나라를 어떻게 분열시키고 망가뜨릴 수 있는 지를 가르쳐주기 때문이다.

이런 측면에서 ‘아관파천’의 역사는 오늘의 현실을 비춰볼 수 있는 좋은 거울이 된다.

하지만 길 이름만은 ‘고종의 길’로 하지 말자. 그 길은 결코 왕의 길이 아니었다.

‘고종의 길’은 궁궐에서 비참하게 왕비를 잃은 왕이 외세에 의탁해 살아남기 위해 찾아 나선 길이었다.

특정 정치 세력이 겁 많고 몽매한 군주를 등에 업고 다른 정치 세력으로부터 권력을 빼앗기 위해 간 길이기도 했다.

차라리 ‘치욕의 길’ 혹은 ‘아관파천의 길’로 하자.

우리는 한때 국권을 침탈당했던 경술국치(庚戌國恥)를 한일합방(韓日合邦)으로 미화해서 쓴 적이 있다.

합방(合邦)은 둘 이상의 나라가 하나로 합쳐진다는 말로, 합의에 의해 이뤄진 행위라는 의미가 담겨 있다. 하지만 1910년 8월 29일 발생한 경술국치는 일제가 무력으로 국권을 강탈한 사건이었다.

이름은 사물이나 사건의 성격을 결정한다. 따라서 이름은 그 사물이나 사건의 특징과 의미를 가장 잘 담아낼 수 있어야 한다.

한 나라의 왕이 궁궐에서 몰래 빠져 나와 다른 나라 공사관으로 피신했던 길은 부끄러운 길이다. 왕의 이름을 내걸고 부를 그러한 성격의 길이 아니다.

분열로 자멸했던 구한말 통한의 역사를 되새겨 보면 더더욱 그렇다.

부끄럽고 아프지만 ‘고종의 길’은 결코 왕의 길이 아니었다.

가마 두 채가 황급히 경복궁을 빠져 나간다.

가마가 도착한 곳은 정동에 있는 아라사(俄羅斯) 공사관, 즉 러시아 공사관(俄館)이었다.

이윽고 가마에서 낯선 두 사내가 내린다. 고종과 세자인 순종이다.

왕과 세자가 궁녀의 가마를 타고 몰래 궁궐을 빠져 나와 외국 공관으로 거처를 옮긴 것이다.

이른바 아관파천(俄館播遷)이다.

6개월 전 궁궐에서는 끔찍한 일이 일어났다.

당시 친러 내각의 중심 인물이 명성황후라고 생각한 일본이 폭도들을 보내 황후를 무참히 시해한 것이다.

그들은 새벽에 임금이 자고 있는 궁궐로 쳐들어와 명성황후를 칼로 마구 찔러 숨지게 한 뒤 시신마저 불태워 훼손시켰다.

고종은 미처 손을 써볼 겨를도 없이 눈앞에서 왕비가 살해되는 것을 봐야만 했다.

궁궐조차도 안전한 곳이 못되었다.

고종은 언제 어떻게 죽을지도 모른다는 공포 속에 나날을 보냈다.

명성황후의 장례는 을미사변(乙未事變)으로부터 2년 후인 1897년에야 제대로 치를 수 있었다.

두려움에 떨던 고종이 러시아 공사관으로 몸을 피했기 때문이다.

아관파천 후 1년 동안 조선의 국사는 러시아 공사관 안에 마련된 임시 사무소에서 이뤄졌다.

국왕은 러시아 공사와 중요한 국정을 논의했으며 대신들은 러시아 측의 허가를 받아 국왕이 있는 곳을 출입할 수 있었다.

자연스레 러시아의 간섭도 심해졌다. 러시아는 삼림과 금광, 어업 분야 등에서 각종 이권을 챙겼다,

고종은 1897년 2월 20일까지 1년여 동안 러시아공사관에 머물렀다.

9월부터 고종이 궁궐을 빠져 나와 러시아 공사관으로 갔던 길 한 자락에 대한 복원 작업이 시작된다.

덕수궁 북서쪽에서 미국대사관저 북쪽 담을 따라 정동공원으로 난 길이다.

정부는 올해 아관파천 120주년을 맞아 이 길을 ‘고종(高宗)의 길’로 이름 짓고 25억 원의 예산을 들여 내년 말까지 되살린다는 계획이다.

이를 통해 일제에 의해 왜곡된 대한제국의 정체성을 회복하고 근대사 현장을 보존해 서울의 문화적 가치를 높이겠다는 것이다.

물론 공감한다. 비록 페르시아의 다리우스 1세가 만든 ‘왕의 길’처럼 제국의 번영을 가져다주지는 못했지만 대신 우리가 가슴깊이 새길 통렬한 역사적 교훈을 줬기 때문이다.

나라가 위기에 처했을 때 최고 지도자의 리더십이 얼마나 중요한 지, 힘이 뒷받침되지 않은 자주 독립의 외침이 얼마나 공허한 지, 전체 사회의 이익보다는 개인이나 특정 정파의 이익만을 좇는 행위들이 나라를 어떻게 분열시키고 망가뜨릴 수 있는 지를 가르쳐주기 때문이다.

이런 측면에서 ‘아관파천’의 역사는 오늘의 현실을 비춰볼 수 있는 좋은 거울이 된다.

하지만 길 이름만은 ‘고종의 길’로 하지 말자. 그 길은 결코 왕의 길이 아니었다.

‘고종의 길’은 궁궐에서 비참하게 왕비를 잃은 왕이 외세에 의탁해 살아남기 위해 찾아 나선 길이었다.

특정 정치 세력이 겁 많고 몽매한 군주를 등에 업고 다른 정치 세력으로부터 권력을 빼앗기 위해 간 길이기도 했다.

차라리 ‘치욕의 길’ 혹은 ‘아관파천의 길’로 하자.

우리는 한때 국권을 침탈당했던 경술국치(庚戌國恥)를 한일합방(韓日合邦)으로 미화해서 쓴 적이 있다.

합방(合邦)은 둘 이상의 나라가 하나로 합쳐진다는 말로, 합의에 의해 이뤄진 행위라는 의미가 담겨 있다. 하지만 1910년 8월 29일 발생한 경술국치는 일제가 무력으로 국권을 강탈한 사건이었다.

이름은 사물이나 사건의 성격을 결정한다. 따라서 이름은 그 사물이나 사건의 특징과 의미를 가장 잘 담아낼 수 있어야 한다.

한 나라의 왕이 궁궐에서 몰래 빠져 나와 다른 나라 공사관으로 피신했던 길은 부끄러운 길이다. 왕의 이름을 내걸고 부를 그러한 성격의 길이 아니다.

분열로 자멸했던 구한말 통한의 역사를 되새겨 보면 더더욱 그렇다.

부끄럽고 아프지만 ‘고종의 길’은 결코 왕의 길이 아니었다.

-

-

박재용 기자 pjyrep@kbs.co.kr

박재용 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.