말 그대로 배달 전성시대다. '우리 민족이 어떤 민족이냐'고 묻는 음식배달앱부터, 비바람이 부는 야외에서도 뭐든 부탁만 하면 가져다 준다는 심부름 서비스까지... 피자나 치킨 같은 전통적인 배달 음식에서 벗어나 이젠 커피 한 잔, 팥빙수 한 그릇도 집에서 배달시킬 수 있다.

" '30분 배달제'보다 이게 더 잔인해요.

3천 원에 목숨을 걸게 만들잖아요."

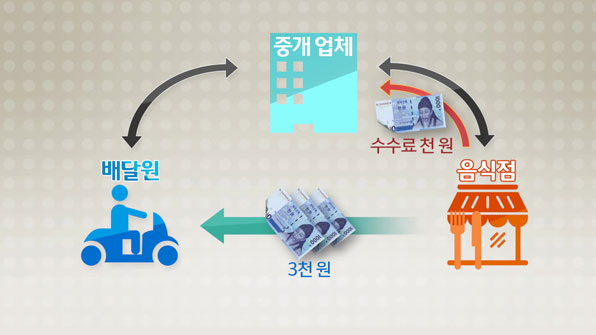

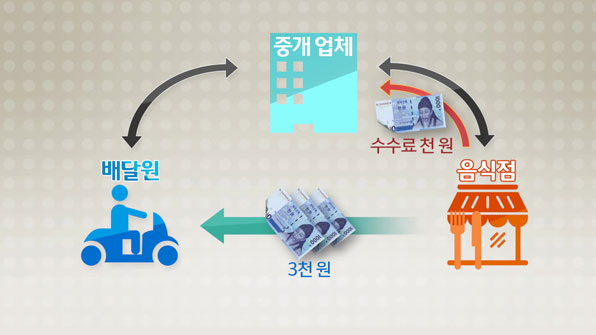

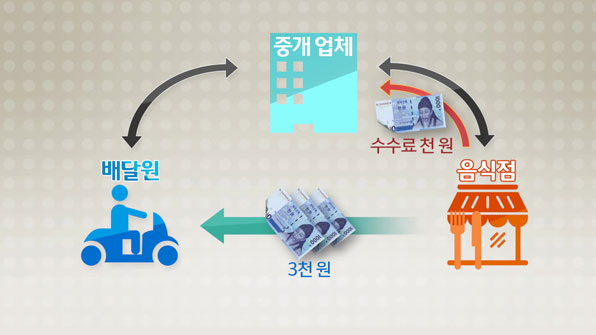

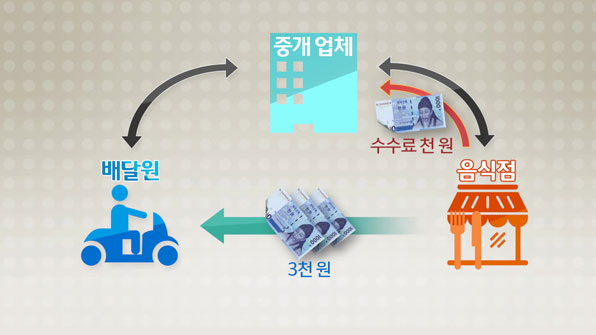

이처럼 기가 막힌 '편리함'은, 오토바이 배달원들이 있기에 가능하다. 폭염경보가 내린 한낮 뙤약볕에도, 한파주의보가 내린 새벽, 장대비에 앞이 보이지 않는 날에도 남들에겐 명절이고 황금 연휴라는 법정 공휴일에도... 이들이 받는 돈은 배달 한 건당 3천 원, 이 중 천 원씩이 중개업체에 수수료로 빠지고 나면 2천 원을 손에 쥔다. 기본급은 없다.

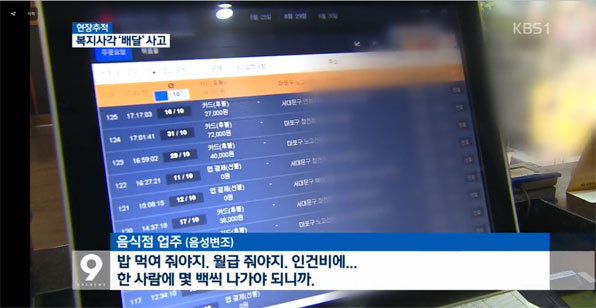

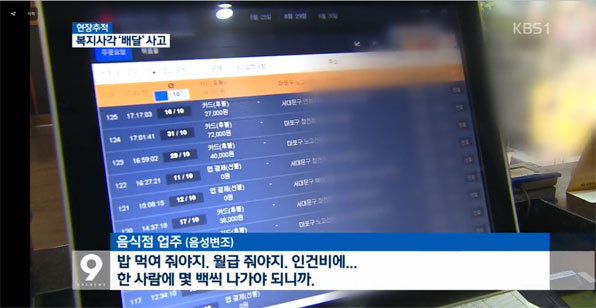

배달 대행 콜을 받고 해당 음식점으로 가서 내용물을 받아 주문한 집으로 배달하기까지 평균 30분으로 잡아 보면, 한 달 30일을 꼬박 쉬지 않고 15시간씩 일하면 180만 원을 손에 쥘 수 있다. 배달 건수를 늘리기 위해 속도를 올릴 수밖에 없고, 그만큼 높은 사고 위험에 노출된다.

이런 문제가 사회적 관심을 받게 되자 고용노동부가 대책을 내놨다. 앞으로 오토바이 배달업무를 하는 노동자가 안전모를 쓰지 않으면 사용자에게 책임을 묻겠다는 것이다. 또 브레이크 같은 안전장치가 정상적으로 작동하지 않을 경우 노동자의 탑승을 금지해야 한다. 이 같은 내용이 담긴 산업안전보건법 시행규칙과 상업안전보건기준에 관한 규칙 개정안이 입법 예고됐다.

"배달근로자의 산업재해 예방을 위해 사용자의 책무와 의무를 강화한 겁니다" (고용노동부 산업재해예방과)

"사용자 책임 강화요? 결국 또 우리만 죽으라는 거네요"

그런데 어찌 된 일인지 배달원들의 반응이 신통치 않다. 현실을 모르는 전형적인 탁상행정이라는 비판도 나오고 있다. 요즘 배달원 대부분은 업주와 고용계약을 맺는 게 아니라, 개개인이 사업자로 등록된 '사장님'이기 때문이다.

즉 개정법이 통과되면 강화된 책임과 의무 역시 배달원들이 오롯이 짊어지게 되는 꼴이다.

"'사장님' 안 하면 일거리를 안 주니, 별수 있나요?"

... 울며 겨자 먹기로 사장이 된다

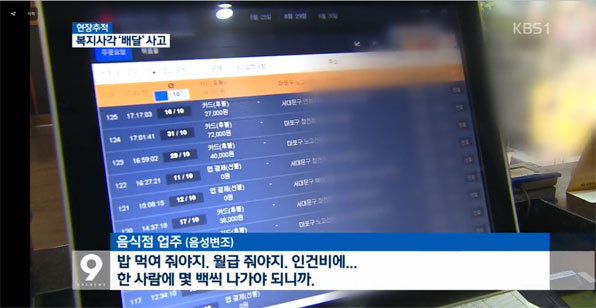

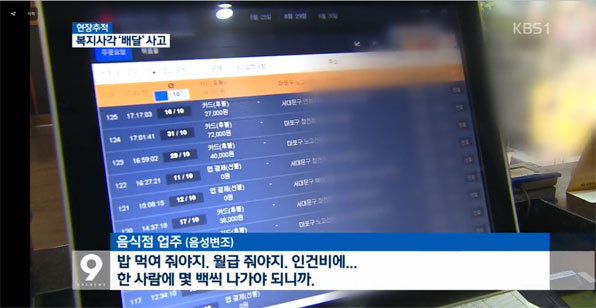

배달 시장은 급격히 팽창하고 있지만, 배달원들의 여건은 더욱 열악해지고 있다. 업주들은 배달원을 직접 고용하지 않고, 배달 대행업체에 외주를 주는 방식을 절대적으로 선호하기 때문이다. 이렇게 되면 업주는 배달원의 노동권이나 4대 보험, 안전 문제 등의 책임에서 완전히 벗어나게 된다.

대행업체 역시 마찬가지다. 책임과 의무가 따르는 근로계약 대신, 개인 사업자와 '사업 계약'을 맺는 형태로 운영된다. 결국 배달원들은 사실상 특정 업체에 종속돼 업무 지시를 받는 형태로 일하지만, 모든 노동자에게 법으로 보장된 어떤 보호와 권리도 누릴 수 없는 게 현실이다.

법의 사각지대...특수고용직

이처럼 대부분 '1인 자영업자' 신분으로 사업주와 고용계약을 맺는 대신 '업무위탁계약'을 맺지만, 업무 종속성(사용자의 지휘와 감독에 따라 노동력을 제공)이 강한 이들을 '특수 고용 근로자(이른바 특고)'라고 한다. 이들은 근로기준법상 근로자가 아니다. 따라서 헌법이 보장하는 노동3권(단결권·단체교섭권·단체행동권)이 박탈되고, 4대 보험과 근로기준법의 보호망에서도 벗어나 있다.

참여정부 시절 처음으로 이들 특수고용직도 산재보상법을 적용받을 수 있도록 한 시행령이 제정됐다. 하지만 보험설계사와 레미콘 운전자, 학습지 교사, 골프장 캐디, 택배운전사, 퀵서비스 운전자 등 6개 직종에 한정됐다. 이른바 '특고 6개 직종'이다.

그런데 일반 근로자의 경우 사업주가 산재보험을 100% 책임지지만, '특고 6개 직종'은 50:50으로 노동자도 부담이 커지는 구조다. 게다가 '법의 적용을 원치 않는 경우 적용 제외를 신청할 수 있다'는 예외 조항까지 명시된 탓에, 산재보험 혜택을 받는 이들은 극소수에 불과하다. (2013년 산재보험 가입률 9.78% - 근로복지공단)

그나마도 이들 6개 직종을 제외한 나머지 특수고용직들은 법의 사각지대에 방치돼 있다. 배달원이 대표적이다.

"'특고'도 근로기준법상 근로자로 인정해버리면 다 해결된다.

하지만 사회적 합의가 아직 거기까지 이르지 못한 상태인데,

보호의 필요성은 자꾸 커져서 마냥 기다릴 수만도 없다.

일단 할 수 있는 만큼이라도 해놓고, 차근차근 보호망을 넓혀가도록 하자"

- 2007년 법안심사 당시, 김성중 노동부 차관 발언

이후로 이명박 정부를 거쳐 현재까지 관련 개정 법안이 여럿 발의됐지만, 모두 자동 폐기됐다. 제대로 논의조차 되지 못한 법안들의 골자는, '직접 고용이나 소속 여부를 떠나, 대가를 받고 노동을 제공하는 자를 근로자의 범주에 포함시킨다'는 것이었다.

현재 특수고용직에 해당하는 근로자는 200만 명이 넘는 것으로 추산된다.

" '30분 배달제'보다 이게 더 잔인해요.

3천 원에 목숨을 걸게 만들잖아요."

이처럼 기가 막힌 '편리함'은, 오토바이 배달원들이 있기에 가능하다. 폭염경보가 내린 한낮 뙤약볕에도, 한파주의보가 내린 새벽, 장대비에 앞이 보이지 않는 날에도 남들에겐 명절이고 황금 연휴라는 법정 공휴일에도... 이들이 받는 돈은 배달 한 건당 3천 원, 이 중 천 원씩이 중개업체에 수수료로 빠지고 나면 2천 원을 손에 쥔다. 기본급은 없다.

배달 대행 콜을 받고 해당 음식점으로 가서 내용물을 받아 주문한 집으로 배달하기까지 평균 30분으로 잡아 보면, 한 달 30일을 꼬박 쉬지 않고 15시간씩 일하면 180만 원을 손에 쥘 수 있다. 배달 건수를 늘리기 위해 속도를 올릴 수밖에 없고, 그만큼 높은 사고 위험에 노출된다.

이런 문제가 사회적 관심을 받게 되자 고용노동부가 대책을 내놨다. 앞으로 오토바이 배달업무를 하는 노동자가 안전모를 쓰지 않으면 사용자에게 책임을 묻겠다는 것이다. 또 브레이크 같은 안전장치가 정상적으로 작동하지 않을 경우 노동자의 탑승을 금지해야 한다. 이 같은 내용이 담긴 산업안전보건법 시행규칙과 상업안전보건기준에 관한 규칙 개정안이 입법 예고됐다.

"배달근로자의 산업재해 예방을 위해 사용자의 책무와 의무를 강화한 겁니다" (고용노동부 산업재해예방과)

"사용자 책임 강화요? 결국 또 우리만 죽으라는 거네요"

그런데 어찌 된 일인지 배달원들의 반응이 신통치 않다. 현실을 모르는 전형적인 탁상행정이라는 비판도 나오고 있다. 요즘 배달원 대부분은 업주와 고용계약을 맺는 게 아니라, 개개인이 사업자로 등록된 '사장님'이기 때문이다.

즉 개정법이 통과되면 강화된 책임과 의무 역시 배달원들이 오롯이 짊어지게 되는 꼴이다.

"'사장님' 안 하면 일거리를 안 주니, 별수 있나요?"

... 울며 겨자 먹기로 사장이 된다

배달 시장은 급격히 팽창하고 있지만, 배달원들의 여건은 더욱 열악해지고 있다. 업주들은 배달원을 직접 고용하지 않고, 배달 대행업체에 외주를 주는 방식을 절대적으로 선호하기 때문이다. 이렇게 되면 업주는 배달원의 노동권이나 4대 보험, 안전 문제 등의 책임에서 완전히 벗어나게 된다.

대행업체 역시 마찬가지다. 책임과 의무가 따르는 근로계약 대신, 개인 사업자와 '사업 계약'을 맺는 형태로 운영된다. 결국 배달원들은 사실상 특정 업체에 종속돼 업무 지시를 받는 형태로 일하지만, 모든 노동자에게 법으로 보장된 어떤 보호와 권리도 누릴 수 없는 게 현실이다.

법의 사각지대...특수고용직

이처럼 대부분 '1인 자영업자' 신분으로 사업주와 고용계약을 맺는 대신 '업무위탁계약'을 맺지만, 업무 종속성(사용자의 지휘와 감독에 따라 노동력을 제공)이 강한 이들을 '특수 고용 근로자(이른바 특고)'라고 한다. 이들은 근로기준법상 근로자가 아니다. 따라서 헌법이 보장하는 노동3권(단결권·단체교섭권·단체행동권)이 박탈되고, 4대 보험과 근로기준법의 보호망에서도 벗어나 있다.

참여정부 시절 처음으로 이들 특수고용직도 산재보상법을 적용받을 수 있도록 한 시행령이 제정됐다. 하지만 보험설계사와 레미콘 운전자, 학습지 교사, 골프장 캐디, 택배운전사, 퀵서비스 운전자 등 6개 직종에 한정됐다. 이른바 '특고 6개 직종'이다.

그런데 일반 근로자의 경우 사업주가 산재보험을 100% 책임지지만, '특고 6개 직종'은 50:50으로 노동자도 부담이 커지는 구조다. 게다가 '법의 적용을 원치 않는 경우 적용 제외를 신청할 수 있다'는 예외 조항까지 명시된 탓에, 산재보험 혜택을 받는 이들은 극소수에 불과하다. (2013년 산재보험 가입률 9.78% - 근로복지공단)

그나마도 이들 6개 직종을 제외한 나머지 특수고용직들은 법의 사각지대에 방치돼 있다. 배달원이 대표적이다.

"'특고'도 근로기준법상 근로자로 인정해버리면 다 해결된다.

하지만 사회적 합의가 아직 거기까지 이르지 못한 상태인데,

보호의 필요성은 자꾸 커져서 마냥 기다릴 수만도 없다.

일단 할 수 있는 만큼이라도 해놓고, 차근차근 보호망을 넓혀가도록 하자"

- 2007년 법안심사 당시, 김성중 노동부 차관 발언

이후로 이명박 정부를 거쳐 현재까지 관련 개정 법안이 여럿 발의됐지만, 모두 자동 폐기됐다. 제대로 논의조차 되지 못한 법안들의 골자는, '직접 고용이나 소속 여부를 떠나, 대가를 받고 노동을 제공하는 자를 근로자의 범주에 포함시킨다'는 것이었다.

현재 특수고용직에 해당하는 근로자는 200만 명이 넘는 것으로 추산된다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 배달원 안전은 사용자가? 글쎄요…

-

- 입력 2016-09-08 19:01:17

말 그대로 배달 전성시대다. '우리 민족이 어떤 민족이냐'고 묻는 음식배달앱부터, 비바람이 부는 야외에서도 뭐든 부탁만 하면 가져다 준다는 심부름 서비스까지... 피자나 치킨 같은 전통적인 배달 음식에서 벗어나 이젠 커피 한 잔, 팥빙수 한 그릇도 집에서 배달시킬 수 있다.

" '30분 배달제'보다 이게 더 잔인해요.

3천 원에 목숨을 걸게 만들잖아요."

이처럼 기가 막힌 '편리함'은, 오토바이 배달원들이 있기에 가능하다. 폭염경보가 내린 한낮 뙤약볕에도, 한파주의보가 내린 새벽, 장대비에 앞이 보이지 않는 날에도 남들에겐 명절이고 황금 연휴라는 법정 공휴일에도... 이들이 받는 돈은 배달 한 건당 3천 원, 이 중 천 원씩이 중개업체에 수수료로 빠지고 나면 2천 원을 손에 쥔다. 기본급은 없다.

배달 대행 콜을 받고 해당 음식점으로 가서 내용물을 받아 주문한 집으로 배달하기까지 평균 30분으로 잡아 보면, 한 달 30일을 꼬박 쉬지 않고 15시간씩 일하면 180만 원을 손에 쥘 수 있다. 배달 건수를 늘리기 위해 속도를 올릴 수밖에 없고, 그만큼 높은 사고 위험에 노출된다.

이런 문제가 사회적 관심을 받게 되자 고용노동부가 대책을 내놨다. 앞으로 오토바이 배달업무를 하는 노동자가 안전모를 쓰지 않으면 사용자에게 책임을 묻겠다는 것이다. 또 브레이크 같은 안전장치가 정상적으로 작동하지 않을 경우 노동자의 탑승을 금지해야 한다. 이 같은 내용이 담긴 산업안전보건법 시행규칙과 상업안전보건기준에 관한 규칙 개정안이 입법 예고됐다.

"배달근로자의 산업재해 예방을 위해 사용자의 책무와 의무를 강화한 겁니다" (고용노동부 산업재해예방과)

"사용자 책임 강화요? 결국 또 우리만 죽으라는 거네요"

그런데 어찌 된 일인지 배달원들의 반응이 신통치 않다. 현실을 모르는 전형적인 탁상행정이라는 비판도 나오고 있다. 요즘 배달원 대부분은 업주와 고용계약을 맺는 게 아니라, 개개인이 사업자로 등록된 '사장님'이기 때문이다.

즉 개정법이 통과되면 강화된 책임과 의무 역시 배달원들이 오롯이 짊어지게 되는 꼴이다.

"'사장님' 안 하면 일거리를 안 주니, 별수 있나요?"

... 울며 겨자 먹기로 사장이 된다

배달 시장은 급격히 팽창하고 있지만, 배달원들의 여건은 더욱 열악해지고 있다. 업주들은 배달원을 직접 고용하지 않고, 배달 대행업체에 외주를 주는 방식을 절대적으로 선호하기 때문이다. 이렇게 되면 업주는 배달원의 노동권이나 4대 보험, 안전 문제 등의 책임에서 완전히 벗어나게 된다.

대행업체 역시 마찬가지다. 책임과 의무가 따르는 근로계약 대신, 개인 사업자와 '사업 계약'을 맺는 형태로 운영된다. 결국 배달원들은 사실상 특정 업체에 종속돼 업무 지시를 받는 형태로 일하지만, 모든 노동자에게 법으로 보장된 어떤 보호와 권리도 누릴 수 없는 게 현실이다.

법의 사각지대...특수고용직

이처럼 대부분 '1인 자영업자' 신분으로 사업주와 고용계약을 맺는 대신 '업무위탁계약'을 맺지만, 업무 종속성(사용자의 지휘와 감독에 따라 노동력을 제공)이 강한 이들을 '특수 고용 근로자(이른바 특고)'라고 한다. 이들은 근로기준법상 근로자가 아니다. 따라서 헌법이 보장하는 노동3권(단결권·단체교섭권·단체행동권)이 박탈되고, 4대 보험과 근로기준법의 보호망에서도 벗어나 있다.

참여정부 시절 처음으로 이들 특수고용직도 산재보상법을 적용받을 수 있도록 한 시행령이 제정됐다. 하지만 보험설계사와 레미콘 운전자, 학습지 교사, 골프장 캐디, 택배운전사, 퀵서비스 운전자 등 6개 직종에 한정됐다. 이른바 '특고 6개 직종'이다.

그런데 일반 근로자의 경우 사업주가 산재보험을 100% 책임지지만, '특고 6개 직종'은 50:50으로 노동자도 부담이 커지는 구조다. 게다가 '법의 적용을 원치 않는 경우 적용 제외를 신청할 수 있다'는 예외 조항까지 명시된 탓에, 산재보험 혜택을 받는 이들은 극소수에 불과하다. (2013년 산재보험 가입률 9.78% - 근로복지공단)

그나마도 이들 6개 직종을 제외한 나머지 특수고용직들은 법의 사각지대에 방치돼 있다. 배달원이 대표적이다.

"'특고'도 근로기준법상 근로자로 인정해버리면 다 해결된다.

하지만 사회적 합의가 아직 거기까지 이르지 못한 상태인데,

보호의 필요성은 자꾸 커져서 마냥 기다릴 수만도 없다.

일단 할 수 있는 만큼이라도 해놓고, 차근차근 보호망을 넓혀가도록 하자"

- 2007년 법안심사 당시, 김성중 노동부 차관 발언

이후로 이명박 정부를 거쳐 현재까지 관련 개정 법안이 여럿 발의됐지만, 모두 자동 폐기됐다. 제대로 논의조차 되지 못한 법안들의 골자는, '직접 고용이나 소속 여부를 떠나, 대가를 받고 노동을 제공하는 자를 근로자의 범주에 포함시킨다'는 것이었다.

현재 특수고용직에 해당하는 근로자는 200만 명이 넘는 것으로 추산된다.

" '30분 배달제'보다 이게 더 잔인해요.

3천 원에 목숨을 걸게 만들잖아요."

이처럼 기가 막힌 '편리함'은, 오토바이 배달원들이 있기에 가능하다. 폭염경보가 내린 한낮 뙤약볕에도, 한파주의보가 내린 새벽, 장대비에 앞이 보이지 않는 날에도 남들에겐 명절이고 황금 연휴라는 법정 공휴일에도... 이들이 받는 돈은 배달 한 건당 3천 원, 이 중 천 원씩이 중개업체에 수수료로 빠지고 나면 2천 원을 손에 쥔다. 기본급은 없다.

배달 대행 콜을 받고 해당 음식점으로 가서 내용물을 받아 주문한 집으로 배달하기까지 평균 30분으로 잡아 보면, 한 달 30일을 꼬박 쉬지 않고 15시간씩 일하면 180만 원을 손에 쥘 수 있다. 배달 건수를 늘리기 위해 속도를 올릴 수밖에 없고, 그만큼 높은 사고 위험에 노출된다.

이런 문제가 사회적 관심을 받게 되자 고용노동부가 대책을 내놨다. 앞으로 오토바이 배달업무를 하는 노동자가 안전모를 쓰지 않으면 사용자에게 책임을 묻겠다는 것이다. 또 브레이크 같은 안전장치가 정상적으로 작동하지 않을 경우 노동자의 탑승을 금지해야 한다. 이 같은 내용이 담긴 산업안전보건법 시행규칙과 상업안전보건기준에 관한 규칙 개정안이 입법 예고됐다.

"배달근로자의 산업재해 예방을 위해 사용자의 책무와 의무를 강화한 겁니다" (고용노동부 산업재해예방과)

"사용자 책임 강화요? 결국 또 우리만 죽으라는 거네요"

그런데 어찌 된 일인지 배달원들의 반응이 신통치 않다. 현실을 모르는 전형적인 탁상행정이라는 비판도 나오고 있다. 요즘 배달원 대부분은 업주와 고용계약을 맺는 게 아니라, 개개인이 사업자로 등록된 '사장님'이기 때문이다.

즉 개정법이 통과되면 강화된 책임과 의무 역시 배달원들이 오롯이 짊어지게 되는 꼴이다.

"'사장님' 안 하면 일거리를 안 주니, 별수 있나요?"

... 울며 겨자 먹기로 사장이 된다

배달 시장은 급격히 팽창하고 있지만, 배달원들의 여건은 더욱 열악해지고 있다. 업주들은 배달원을 직접 고용하지 않고, 배달 대행업체에 외주를 주는 방식을 절대적으로 선호하기 때문이다. 이렇게 되면 업주는 배달원의 노동권이나 4대 보험, 안전 문제 등의 책임에서 완전히 벗어나게 된다.

대행업체 역시 마찬가지다. 책임과 의무가 따르는 근로계약 대신, 개인 사업자와 '사업 계약'을 맺는 형태로 운영된다. 결국 배달원들은 사실상 특정 업체에 종속돼 업무 지시를 받는 형태로 일하지만, 모든 노동자에게 법으로 보장된 어떤 보호와 권리도 누릴 수 없는 게 현실이다.

법의 사각지대...특수고용직

이처럼 대부분 '1인 자영업자' 신분으로 사업주와 고용계약을 맺는 대신 '업무위탁계약'을 맺지만, 업무 종속성(사용자의 지휘와 감독에 따라 노동력을 제공)이 강한 이들을 '특수 고용 근로자(이른바 특고)'라고 한다. 이들은 근로기준법상 근로자가 아니다. 따라서 헌법이 보장하는 노동3권(단결권·단체교섭권·단체행동권)이 박탈되고, 4대 보험과 근로기준법의 보호망에서도 벗어나 있다.

참여정부 시절 처음으로 이들 특수고용직도 산재보상법을 적용받을 수 있도록 한 시행령이 제정됐다. 하지만 보험설계사와 레미콘 운전자, 학습지 교사, 골프장 캐디, 택배운전사, 퀵서비스 운전자 등 6개 직종에 한정됐다. 이른바 '특고 6개 직종'이다.

그런데 일반 근로자의 경우 사업주가 산재보험을 100% 책임지지만, '특고 6개 직종'은 50:50으로 노동자도 부담이 커지는 구조다. 게다가 '법의 적용을 원치 않는 경우 적용 제외를 신청할 수 있다'는 예외 조항까지 명시된 탓에, 산재보험 혜택을 받는 이들은 극소수에 불과하다. (2013년 산재보험 가입률 9.78% - 근로복지공단)

그나마도 이들 6개 직종을 제외한 나머지 특수고용직들은 법의 사각지대에 방치돼 있다. 배달원이 대표적이다.

"'특고'도 근로기준법상 근로자로 인정해버리면 다 해결된다.

하지만 사회적 합의가 아직 거기까지 이르지 못한 상태인데,

보호의 필요성은 자꾸 커져서 마냥 기다릴 수만도 없다.

일단 할 수 있는 만큼이라도 해놓고, 차근차근 보호망을 넓혀가도록 하자"

- 2007년 법안심사 당시, 김성중 노동부 차관 발언

이후로 이명박 정부를 거쳐 현재까지 관련 개정 법안이 여럿 발의됐지만, 모두 자동 폐기됐다. 제대로 논의조차 되지 못한 법안들의 골자는, '직접 고용이나 소속 여부를 떠나, 대가를 받고 노동을 제공하는 자를 근로자의 범주에 포함시킨다'는 것이었다.

현재 특수고용직에 해당하는 근로자는 200만 명이 넘는 것으로 추산된다.

-

-

류란 기자 nany@kbs.co.kr

류란 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.