스켈레톤 윤성빈 압도적 1위…왜 루지는 10위도 언감생심?

입력 2018.02.15 (07:00)

수정 2018.02.15 (21:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

스켈레톤 윤성빈 압도적 1위…왜 루지는 10위도 언감생심?

15일 평창 올림픽슬라이딩센터에서 열린 1·2차 주행, 윤성빈은 1분40초35라는 압도적 성적으로 1위를 기록했다. 2위 니키타 트레구보프(OAR 러시아)보다 0.74초 앞섰다. 100분의 1초 차이로 승부가 갈리곤 했던 스켈레톤에선 사실상 따라잡기 어려운 격차다.

'엎드려 타는 썰매' 스켈레톤은 1차부터 4차까지 주행 기록을 합산해 순위를 가른다. 기록이 누적되기 때문에 매 경기마다 최대한 주행 시간을 단축해야 한다. 3차 시기까지 기록을 합산해 상위 20명만 4차 시기에 나설 수 있다. 16일 3·4차 주행 기록을 합산해봐야 최종 결과를 알 수 있지만, 이미 윤성빈은 금메달에 성큼 다가서있다.

[바로가기] 윤성빈, 2차 주행도 트랙 신기록

봅슬레이 전망도 밝다. 2인승 대표 원윤종·서영우도 정상급 기량을 자랑하고 있다. 썰매 불모지에서 일궈낸 기적 같은 성과다.

그러나 루지는 여전히 까다롭다. 지난 14일 루지 남자 더블(2인승)에 출전한 박진용-조정명 조가 9위를 기록하며 선전했지만, 그동안 올림픽 10위권은 언감생심 넘보지 못할 산이었다. 같은 썰매 종목인데, 왜 루지는 유독 취약한 것일까.

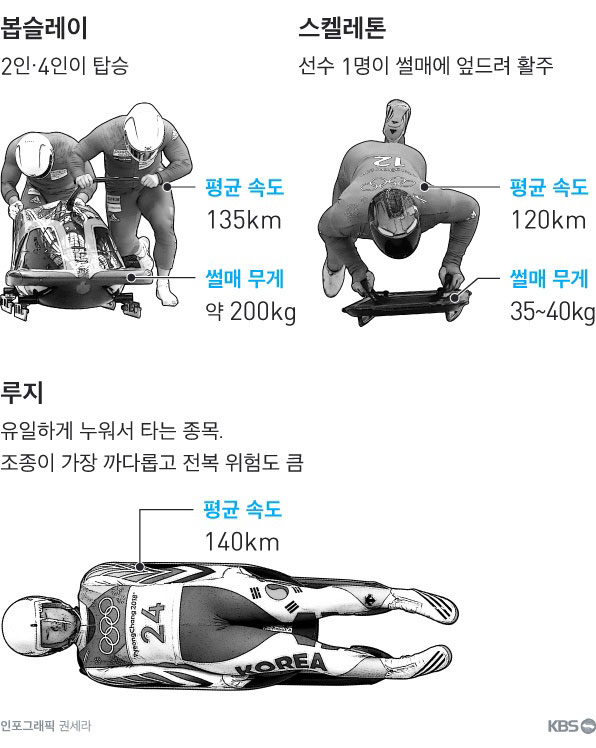

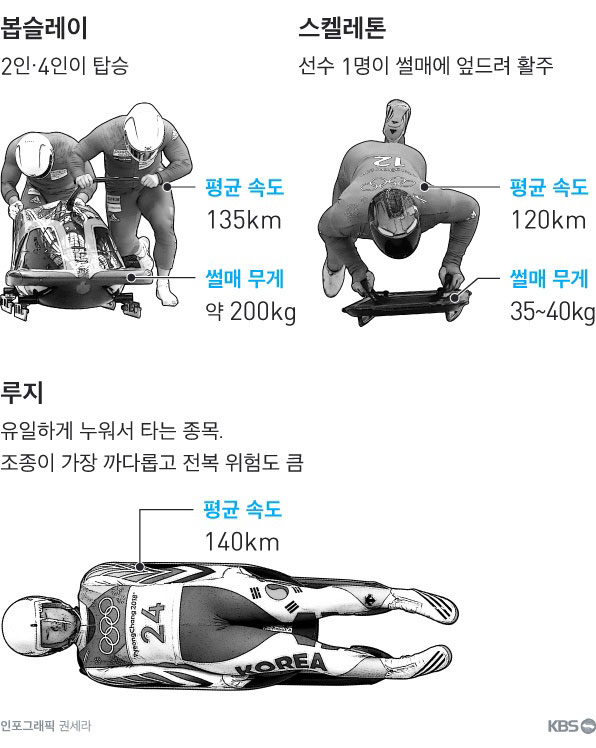

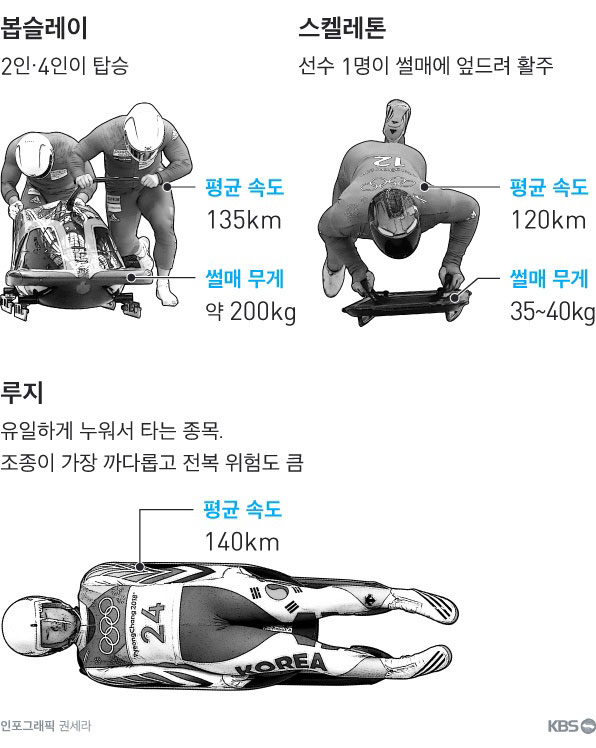

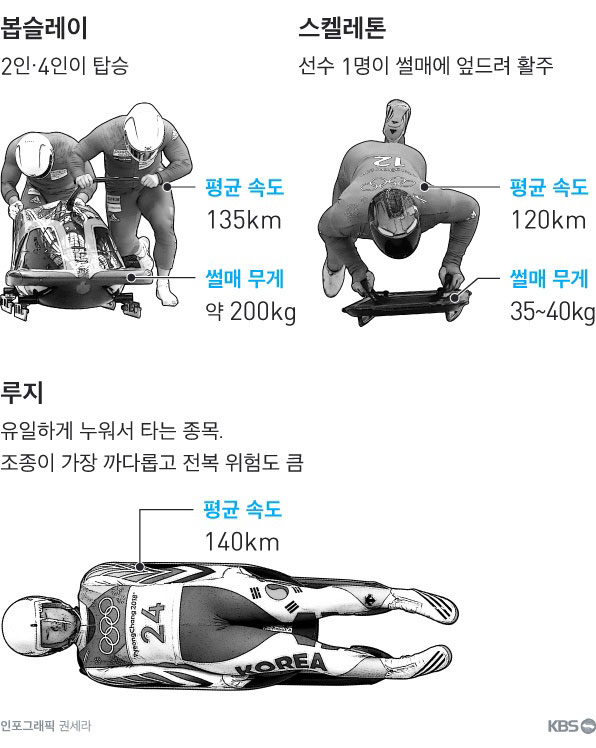

하늘을 보는 자세로 누워 타는 루지는 공기 저항을 거의 받지 않는다. 질주 속도는 시속 140km 이상, 3종목 가운데 가장 빠르다. 그런데, 브레이크도 핸들도 없다. 누운 채로 신체 중심을 이동하거나 두 발만을 써서 썰매를 조종해야 한다. 상상 이상으로 섬세한 힘 조절이 필요하다.

강광배 한국체대 교수(전 국가대표)는 "루지는 '마음으로 조종하는 스포츠'라고 한다"면서 "매우 미세한 힘 조절이 필요하다. 루지를 조종할 때 쓰는 힘은 입김 바람 강도 정도밖에 안 된다"고 설명했다. 필요 이상으로 힘을 주면 트랙에서 이탈하는 등 선수 목숨을 위협하는 사고가 날 수 있다.

그만큼 기량 쌓기가 어렵기 때문에 일찍 입문할수록 유리하다. 7~8년은 타야 기본기가 제대로 쌓인다. '루지 최강국' 독일에선 8살 때 시작해야 올림픽 메달을 바라볼 수 있다고 본다. 성인이 될 때까지 수십만 번 트랙을 타며 본능적으로 썰매와 한몸이 되는 법을 배운다.

우리나라 대표팀에선 고교 때 발탁된 박진용(루지 더블)을 제외하곤 전원 성인이 돼서야 썰매에 입문했다. 아무리 돈을 들여도, 기본기 차이는 따라잡기 어렵다. '지름길'이 없는 종목, 아직은 세계 수준과 격차가 클 수밖에 없는 상황이다.

![지난 13일 강원 평창 올림픽슬라이딩센터에서 루지 여자 싱글 우승을 차지한 나탈리 가이센베르거(독일)가 환호하고 있다. ‘루지 최강국’ 독일 대표인 가이센베르거는 10살 때 루지에 입문했다. [사진 출처 : 게티이미지]](/data/fckeditor/new/image/20180215chs343.jpg) 지난 13일 강원 평창 올림픽슬라이딩센터에서 루지 여자 싱글 우승을 차지한 나탈리 가이센베르거(독일)가 환호하고 있다. ‘루지 최강국’ 독일 대표인 가이센베르거는 10살 때 루지에 입문했다. [사진 출처 : 게티이미지]

지난 13일 강원 평창 올림픽슬라이딩센터에서 루지 여자 싱글 우승을 차지한 나탈리 가이센베르거(독일)가 환호하고 있다. ‘루지 최강국’ 독일 대표인 가이센베르거는 10살 때 루지에 입문했다. [사진 출처 : 게티이미지]

스켈레톤과 봅슬레이는 루지와 정반대다. 현역 스켈레톤 선수인 김준현 KBS 해설위원은 "5년 정도만 타면 썰매를 운용하는 능력은 어느 정도 평준화된다"고 봤다. 봅슬레이는 핸들이나 브레이크에 힘을 실어 썰매를 조종할 수 있다. 엎드려 타는 스켈레톤은 루지보다 공기 저항을 많이 받는 데다, 시야 확보도 쉽다.

대신 스타트가 승부를 가른다. 0.01초만 일찍 출발해도 최종 기록이 0.03초 정도 앞당겨진다. 메달권에선 100분의 1초로 순위가 갈린다. 선천적으로 순발력이 좋은 선수들을 발탁해 훈련시키면 세계 수준으로 성장시킬 수 있다. 세계랭킹 1위 윤성빈이 대표적인 사례다. 탁월한 운동신경을 가진 윤성빈은 일반고 3학년 재학 중에 체육교사의 눈에 띄어 스켈레톤에 입문했다. 이제 5년 반밖에 되지 않았다.

세계적으로 선수층이 얇다는 것도 한국엔 기회다. 특히 스켈레톤은 정식종목에서 탈락과 채택이 반복되다가 2002년에야 올림픽에 자리잡았다. 해외 선수들도 대부분 성인이 돼서야 입문했다. 선수 본인의 선천적 능력에 체계적인 지원이 더해지면, 비교적 단시간 내에도 정상급 기량을 쌓을 수 있다는 게 입증됐다.

![‘세계랭킹 1위’ 윤성빈의 질주 모습. 윤성빈은 지난해 11월 미국 유타에서 열린 국제봅슬레이스켈레톤경기연맹(IBSF) 2차 월드컵에서 맞수 두르쿠스(라트비아)를 꺾고 우승을 차지했다. [사진 출처 : 게티이미지]](/data/fckeditor/new/image/20180215chs344.jpg) ‘세계랭킹 1위’ 윤성빈의 질주 모습. 윤성빈은 지난해 11월 미국 유타에서 열린 국제봅슬레이스켈레톤경기연맹(IBSF) 2차 월드컵에서 맞수 두르쿠스(라트비아)를 꺾고 우승을 차지했다. [사진 출처 : 게티이미지]

‘세계랭킹 1위’ 윤성빈의 질주 모습. 윤성빈은 지난해 11월 미국 유타에서 열린 국제봅슬레이스켈레톤경기연맹(IBSF) 2차 월드컵에서 맞수 두르쿠스(라트비아)를 꺾고 우승을 차지했다. [사진 출처 : 게티이미지]

다행인 것은 평창올림픽 유치를 계기로 훈련 환경이 크게 좋아졌다는 점이다. 2010년 평창 '스타트 훈련장' 개장이 시작이었다. 그전엔 거친 아스팔트 언덕에서 바퀴 달린 썰매로 연습할 수밖에 없었다. 2012년 올림픽 유치 직후부터 슬라이딩 종목 지원도 크게 늘면서 윤성빈 같은 재목들이 빛을 발할 수 있었다.

국제규격의 트랙도 갖게 됐다. 평창슬라이딩센터는 올림픽 폐막 후 한국체대가 맡아 운영한다. 과거처럼 1년에 6개월씩 낯선 해외에서 전지훈련할 필요가 없다. 강 교수는 "해외처럼 유소년 선수들을 꾸준히 발굴하고 지금의 상승세를 제대로 이어간다면, 썰매도 쇼트트랙처럼 우리나라 주종목으로 만들 수도 있다"고 내다봤다.

'엎드려 타는 썰매' 스켈레톤은 1차부터 4차까지 주행 기록을 합산해 순위를 가른다. 기록이 누적되기 때문에 매 경기마다 최대한 주행 시간을 단축해야 한다. 3차 시기까지 기록을 합산해 상위 20명만 4차 시기에 나설 수 있다. 16일 3·4차 주행 기록을 합산해봐야 최종 결과를 알 수 있지만, 이미 윤성빈은 금메달에 성큼 다가서있다.

[바로가기] 윤성빈, 2차 주행도 트랙 신기록

봅슬레이 전망도 밝다. 2인승 대표 원윤종·서영우도 정상급 기량을 자랑하고 있다. 썰매 불모지에서 일궈낸 기적 같은 성과다.

그러나 루지는 여전히 까다롭다. 지난 14일 루지 남자 더블(2인승)에 출전한 박진용-조정명 조가 9위를 기록하며 선전했지만, 그동안 올림픽 10위권은 언감생심 넘보지 못할 산이었다. 같은 썰매 종목인데, 왜 루지는 유독 취약한 것일까.

하늘을 보는 자세로 누워 타는 루지는 공기 저항을 거의 받지 않는다. 질주 속도는 시속 140km 이상, 3종목 가운데 가장 빠르다. 그런데, 브레이크도 핸들도 없다. 누운 채로 신체 중심을 이동하거나 두 발만을 써서 썰매를 조종해야 한다. 상상 이상으로 섬세한 힘 조절이 필요하다.

강광배 한국체대 교수(전 국가대표)는 "루지는 '마음으로 조종하는 스포츠'라고 한다"면서 "매우 미세한 힘 조절이 필요하다. 루지를 조종할 때 쓰는 힘은 입김 바람 강도 정도밖에 안 된다"고 설명했다. 필요 이상으로 힘을 주면 트랙에서 이탈하는 등 선수 목숨을 위협하는 사고가 날 수 있다.

그만큼 기량 쌓기가 어렵기 때문에 일찍 입문할수록 유리하다. 7~8년은 타야 기본기가 제대로 쌓인다. '루지 최강국' 독일에선 8살 때 시작해야 올림픽 메달을 바라볼 수 있다고 본다. 성인이 될 때까지 수십만 번 트랙을 타며 본능적으로 썰매와 한몸이 되는 법을 배운다.

우리나라 대표팀에선 고교 때 발탁된 박진용(루지 더블)을 제외하곤 전원 성인이 돼서야 썰매에 입문했다. 아무리 돈을 들여도, 기본기 차이는 따라잡기 어렵다. '지름길'이 없는 종목, 아직은 세계 수준과 격차가 클 수밖에 없는 상황이다.

![지난 13일 강원 평창 올림픽슬라이딩센터에서 루지 여자 싱글 우승을 차지한 나탈리 가이센베르거(독일)가 환호하고 있다. ‘루지 최강국’ 독일 대표인 가이센베르거는 10살 때 루지에 입문했다. [사진 출처 : 게티이미지]](/data/fckeditor/new/image/20180215chs343.jpg) 지난 13일 강원 평창 올림픽슬라이딩센터에서 루지 여자 싱글 우승을 차지한 나탈리 가이센베르거(독일)가 환호하고 있다. ‘루지 최강국’ 독일 대표인 가이센베르거는 10살 때 루지에 입문했다. [사진 출처 : 게티이미지]

지난 13일 강원 평창 올림픽슬라이딩센터에서 루지 여자 싱글 우승을 차지한 나탈리 가이센베르거(독일)가 환호하고 있다. ‘루지 최강국’ 독일 대표인 가이센베르거는 10살 때 루지에 입문했다. [사진 출처 : 게티이미지]스켈레톤과 봅슬레이는 루지와 정반대다. 현역 스켈레톤 선수인 김준현 KBS 해설위원은 "5년 정도만 타면 썰매를 운용하는 능력은 어느 정도 평준화된다"고 봤다. 봅슬레이는 핸들이나 브레이크에 힘을 실어 썰매를 조종할 수 있다. 엎드려 타는 스켈레톤은 루지보다 공기 저항을 많이 받는 데다, 시야 확보도 쉽다.

대신 스타트가 승부를 가른다. 0.01초만 일찍 출발해도 최종 기록이 0.03초 정도 앞당겨진다. 메달권에선 100분의 1초로 순위가 갈린다. 선천적으로 순발력이 좋은 선수들을 발탁해 훈련시키면 세계 수준으로 성장시킬 수 있다. 세계랭킹 1위 윤성빈이 대표적인 사례다. 탁월한 운동신경을 가진 윤성빈은 일반고 3학년 재학 중에 체육교사의 눈에 띄어 스켈레톤에 입문했다. 이제 5년 반밖에 되지 않았다.

세계적으로 선수층이 얇다는 것도 한국엔 기회다. 특히 스켈레톤은 정식종목에서 탈락과 채택이 반복되다가 2002년에야 올림픽에 자리잡았다. 해외 선수들도 대부분 성인이 돼서야 입문했다. 선수 본인의 선천적 능력에 체계적인 지원이 더해지면, 비교적 단시간 내에도 정상급 기량을 쌓을 수 있다는 게 입증됐다.

![‘세계랭킹 1위’ 윤성빈의 질주 모습. 윤성빈은 지난해 11월 미국 유타에서 열린 국제봅슬레이스켈레톤경기연맹(IBSF) 2차 월드컵에서 맞수 두르쿠스(라트비아)를 꺾고 우승을 차지했다. [사진 출처 : 게티이미지]](/data/fckeditor/new/image/20180215chs344.jpg) ‘세계랭킹 1위’ 윤성빈의 질주 모습. 윤성빈은 지난해 11월 미국 유타에서 열린 국제봅슬레이스켈레톤경기연맹(IBSF) 2차 월드컵에서 맞수 두르쿠스(라트비아)를 꺾고 우승을 차지했다. [사진 출처 : 게티이미지]

‘세계랭킹 1위’ 윤성빈의 질주 모습. 윤성빈은 지난해 11월 미국 유타에서 열린 국제봅슬레이스켈레톤경기연맹(IBSF) 2차 월드컵에서 맞수 두르쿠스(라트비아)를 꺾고 우승을 차지했다. [사진 출처 : 게티이미지]다행인 것은 평창올림픽 유치를 계기로 훈련 환경이 크게 좋아졌다는 점이다. 2010년 평창 '스타트 훈련장' 개장이 시작이었다. 그전엔 거친 아스팔트 언덕에서 바퀴 달린 썰매로 연습할 수밖에 없었다. 2012년 올림픽 유치 직후부터 슬라이딩 종목 지원도 크게 늘면서 윤성빈 같은 재목들이 빛을 발할 수 있었다.

국제규격의 트랙도 갖게 됐다. 평창슬라이딩센터는 올림픽 폐막 후 한국체대가 맡아 운영한다. 과거처럼 1년에 6개월씩 낯선 해외에서 전지훈련할 필요가 없다. 강 교수는 "해외처럼 유소년 선수들을 꾸준히 발굴하고 지금의 상승세를 제대로 이어간다면, 썰매도 쇼트트랙처럼 우리나라 주종목으로 만들 수도 있다"고 내다봤다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 스켈레톤 윤성빈 압도적 1위…왜 루지는 10위도 언감생심?

-

- 입력 2018-02-15 07:00:08

- 수정2018-02-15 21:25:37

15일 평창 올림픽슬라이딩센터에서 열린 1·2차 주행, 윤성빈은 1분40초35라는 압도적 성적으로 1위를 기록했다. 2위 니키타 트레구보프(OAR 러시아)보다 0.74초 앞섰다. 100분의 1초 차이로 승부가 갈리곤 했던 스켈레톤에선 사실상 따라잡기 어려운 격차다.

'엎드려 타는 썰매' 스켈레톤은 1차부터 4차까지 주행 기록을 합산해 순위를 가른다. 기록이 누적되기 때문에 매 경기마다 최대한 주행 시간을 단축해야 한다. 3차 시기까지 기록을 합산해 상위 20명만 4차 시기에 나설 수 있다. 16일 3·4차 주행 기록을 합산해봐야 최종 결과를 알 수 있지만, 이미 윤성빈은 금메달에 성큼 다가서있다.

[바로가기] 윤성빈, 2차 주행도 트랙 신기록

봅슬레이 전망도 밝다. 2인승 대표 원윤종·서영우도 정상급 기량을 자랑하고 있다. 썰매 불모지에서 일궈낸 기적 같은 성과다.

그러나 루지는 여전히 까다롭다. 지난 14일 루지 남자 더블(2인승)에 출전한 박진용-조정명 조가 9위를 기록하며 선전했지만, 그동안 올림픽 10위권은 언감생심 넘보지 못할 산이었다. 같은 썰매 종목인데, 왜 루지는 유독 취약한 것일까.

하늘을 보는 자세로 누워 타는 루지는 공기 저항을 거의 받지 않는다. 질주 속도는 시속 140km 이상, 3종목 가운데 가장 빠르다. 그런데, 브레이크도 핸들도 없다. 누운 채로 신체 중심을 이동하거나 두 발만을 써서 썰매를 조종해야 한다. 상상 이상으로 섬세한 힘 조절이 필요하다.

강광배 한국체대 교수(전 국가대표)는 "루지는 '마음으로 조종하는 스포츠'라고 한다"면서 "매우 미세한 힘 조절이 필요하다. 루지를 조종할 때 쓰는 힘은 입김 바람 강도 정도밖에 안 된다"고 설명했다. 필요 이상으로 힘을 주면 트랙에서 이탈하는 등 선수 목숨을 위협하는 사고가 날 수 있다.

그만큼 기량 쌓기가 어렵기 때문에 일찍 입문할수록 유리하다. 7~8년은 타야 기본기가 제대로 쌓인다. '루지 최강국' 독일에선 8살 때 시작해야 올림픽 메달을 바라볼 수 있다고 본다. 성인이 될 때까지 수십만 번 트랙을 타며 본능적으로 썰매와 한몸이 되는 법을 배운다.

우리나라 대표팀에선 고교 때 발탁된 박진용(루지 더블)을 제외하곤 전원 성인이 돼서야 썰매에 입문했다. 아무리 돈을 들여도, 기본기 차이는 따라잡기 어렵다. '지름길'이 없는 종목, 아직은 세계 수준과 격차가 클 수밖에 없는 상황이다.

![지난 13일 강원 평창 올림픽슬라이딩센터에서 루지 여자 싱글 우승을 차지한 나탈리 가이센베르거(독일)가 환호하고 있다. ‘루지 최강국’ 독일 대표인 가이센베르거는 10살 때 루지에 입문했다. [사진 출처 : 게티이미지]](/data/fckeditor/new/image/20180215chs343.jpg)

스켈레톤과 봅슬레이는 루지와 정반대다. 현역 스켈레톤 선수인 김준현 KBS 해설위원은 "5년 정도만 타면 썰매를 운용하는 능력은 어느 정도 평준화된다"고 봤다. 봅슬레이는 핸들이나 브레이크에 힘을 실어 썰매를 조종할 수 있다. 엎드려 타는 스켈레톤은 루지보다 공기 저항을 많이 받는 데다, 시야 확보도 쉽다.

대신 스타트가 승부를 가른다. 0.01초만 일찍 출발해도 최종 기록이 0.03초 정도 앞당겨진다. 메달권에선 100분의 1초로 순위가 갈린다. 선천적으로 순발력이 좋은 선수들을 발탁해 훈련시키면 세계 수준으로 성장시킬 수 있다. 세계랭킹 1위 윤성빈이 대표적인 사례다. 탁월한 운동신경을 가진 윤성빈은 일반고 3학년 재학 중에 체육교사의 눈에 띄어 스켈레톤에 입문했다. 이제 5년 반밖에 되지 않았다.

세계적으로 선수층이 얇다는 것도 한국엔 기회다. 특히 스켈레톤은 정식종목에서 탈락과 채택이 반복되다가 2002년에야 올림픽에 자리잡았다. 해외 선수들도 대부분 성인이 돼서야 입문했다. 선수 본인의 선천적 능력에 체계적인 지원이 더해지면, 비교적 단시간 내에도 정상급 기량을 쌓을 수 있다는 게 입증됐다.

![‘세계랭킹 1위’ 윤성빈의 질주 모습. 윤성빈은 지난해 11월 미국 유타에서 열린 국제봅슬레이스켈레톤경기연맹(IBSF) 2차 월드컵에서 맞수 두르쿠스(라트비아)를 꺾고 우승을 차지했다. [사진 출처 : 게티이미지]](/data/fckeditor/new/image/20180215chs344.jpg)

다행인 것은 평창올림픽 유치를 계기로 훈련 환경이 크게 좋아졌다는 점이다. 2010년 평창 '스타트 훈련장' 개장이 시작이었다. 그전엔 거친 아스팔트 언덕에서 바퀴 달린 썰매로 연습할 수밖에 없었다. 2012년 올림픽 유치 직후부터 슬라이딩 종목 지원도 크게 늘면서 윤성빈 같은 재목들이 빛을 발할 수 있었다.

국제규격의 트랙도 갖게 됐다. 평창슬라이딩센터는 올림픽 폐막 후 한국체대가 맡아 운영한다. 과거처럼 1년에 6개월씩 낯선 해외에서 전지훈련할 필요가 없다. 강 교수는 "해외처럼 유소년 선수들을 꾸준히 발굴하고 지금의 상승세를 제대로 이어간다면, 썰매도 쇼트트랙처럼 우리나라 주종목으로 만들 수도 있다"고 내다봤다.

'엎드려 타는 썰매' 스켈레톤은 1차부터 4차까지 주행 기록을 합산해 순위를 가른다. 기록이 누적되기 때문에 매 경기마다 최대한 주행 시간을 단축해야 한다. 3차 시기까지 기록을 합산해 상위 20명만 4차 시기에 나설 수 있다. 16일 3·4차 주행 기록을 합산해봐야 최종 결과를 알 수 있지만, 이미 윤성빈은 금메달에 성큼 다가서있다.

[바로가기] 윤성빈, 2차 주행도 트랙 신기록

봅슬레이 전망도 밝다. 2인승 대표 원윤종·서영우도 정상급 기량을 자랑하고 있다. 썰매 불모지에서 일궈낸 기적 같은 성과다.

그러나 루지는 여전히 까다롭다. 지난 14일 루지 남자 더블(2인승)에 출전한 박진용-조정명 조가 9위를 기록하며 선전했지만, 그동안 올림픽 10위권은 언감생심 넘보지 못할 산이었다. 같은 썰매 종목인데, 왜 루지는 유독 취약한 것일까.

하늘을 보는 자세로 누워 타는 루지는 공기 저항을 거의 받지 않는다. 질주 속도는 시속 140km 이상, 3종목 가운데 가장 빠르다. 그런데, 브레이크도 핸들도 없다. 누운 채로 신체 중심을 이동하거나 두 발만을 써서 썰매를 조종해야 한다. 상상 이상으로 섬세한 힘 조절이 필요하다.

강광배 한국체대 교수(전 국가대표)는 "루지는 '마음으로 조종하는 스포츠'라고 한다"면서 "매우 미세한 힘 조절이 필요하다. 루지를 조종할 때 쓰는 힘은 입김 바람 강도 정도밖에 안 된다"고 설명했다. 필요 이상으로 힘을 주면 트랙에서 이탈하는 등 선수 목숨을 위협하는 사고가 날 수 있다.

그만큼 기량 쌓기가 어렵기 때문에 일찍 입문할수록 유리하다. 7~8년은 타야 기본기가 제대로 쌓인다. '루지 최강국' 독일에선 8살 때 시작해야 올림픽 메달을 바라볼 수 있다고 본다. 성인이 될 때까지 수십만 번 트랙을 타며 본능적으로 썰매와 한몸이 되는 법을 배운다.

우리나라 대표팀에선 고교 때 발탁된 박진용(루지 더블)을 제외하곤 전원 성인이 돼서야 썰매에 입문했다. 아무리 돈을 들여도, 기본기 차이는 따라잡기 어렵다. '지름길'이 없는 종목, 아직은 세계 수준과 격차가 클 수밖에 없는 상황이다.

![지난 13일 강원 평창 올림픽슬라이딩센터에서 루지 여자 싱글 우승을 차지한 나탈리 가이센베르거(독일)가 환호하고 있다. ‘루지 최강국’ 독일 대표인 가이센베르거는 10살 때 루지에 입문했다. [사진 출처 : 게티이미지]](/data/fckeditor/new/image/20180215chs343.jpg)

스켈레톤과 봅슬레이는 루지와 정반대다. 현역 스켈레톤 선수인 김준현 KBS 해설위원은 "5년 정도만 타면 썰매를 운용하는 능력은 어느 정도 평준화된다"고 봤다. 봅슬레이는 핸들이나 브레이크에 힘을 실어 썰매를 조종할 수 있다. 엎드려 타는 스켈레톤은 루지보다 공기 저항을 많이 받는 데다, 시야 확보도 쉽다.

대신 스타트가 승부를 가른다. 0.01초만 일찍 출발해도 최종 기록이 0.03초 정도 앞당겨진다. 메달권에선 100분의 1초로 순위가 갈린다. 선천적으로 순발력이 좋은 선수들을 발탁해 훈련시키면 세계 수준으로 성장시킬 수 있다. 세계랭킹 1위 윤성빈이 대표적인 사례다. 탁월한 운동신경을 가진 윤성빈은 일반고 3학년 재학 중에 체육교사의 눈에 띄어 스켈레톤에 입문했다. 이제 5년 반밖에 되지 않았다.

세계적으로 선수층이 얇다는 것도 한국엔 기회다. 특히 스켈레톤은 정식종목에서 탈락과 채택이 반복되다가 2002년에야 올림픽에 자리잡았다. 해외 선수들도 대부분 성인이 돼서야 입문했다. 선수 본인의 선천적 능력에 체계적인 지원이 더해지면, 비교적 단시간 내에도 정상급 기량을 쌓을 수 있다는 게 입증됐다.

![‘세계랭킹 1위’ 윤성빈의 질주 모습. 윤성빈은 지난해 11월 미국 유타에서 열린 국제봅슬레이스켈레톤경기연맹(IBSF) 2차 월드컵에서 맞수 두르쿠스(라트비아)를 꺾고 우승을 차지했다. [사진 출처 : 게티이미지]](/data/fckeditor/new/image/20180215chs344.jpg)

다행인 것은 평창올림픽 유치를 계기로 훈련 환경이 크게 좋아졌다는 점이다. 2010년 평창 '스타트 훈련장' 개장이 시작이었다. 그전엔 거친 아스팔트 언덕에서 바퀴 달린 썰매로 연습할 수밖에 없었다. 2012년 올림픽 유치 직후부터 슬라이딩 종목 지원도 크게 늘면서 윤성빈 같은 재목들이 빛을 발할 수 있었다.

국제규격의 트랙도 갖게 됐다. 평창슬라이딩센터는 올림픽 폐막 후 한국체대가 맡아 운영한다. 과거처럼 1년에 6개월씩 낯선 해외에서 전지훈련할 필요가 없다. 강 교수는 "해외처럼 유소년 선수들을 꾸준히 발굴하고 지금의 상승세를 제대로 이어간다면, 썰매도 쇼트트랙처럼 우리나라 주종목으로 만들 수도 있다"고 내다봤다.

-

-

신지혜 기자 new@kbs.co.kr

신지혜 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이슈

2018 평창동계올림픽

![[속보] 중대본 “의대 교수 사직서 제출 소수…<br>수리 예정 없어”](/data/layer/904/2024/04/20240426_5AvY4r.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.