[여의도 책방] 흰, 아직 끝나지 않은

입력 2018.05.11 (08:08)

수정 2018.05.11 (16:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

세계 3대 문학상으로 꼽히는 맨부커 인터내셔널상을 수상하며 화제를 모았던 한강의 소설이 다시 나왔다. 2016년 발표한 소설 흰이 올해 맨부커 상 후보에 오르면서 문학동네로 출판사를 옮겨 다시 출간된 것이다. 제목이 흰, 이다. 흰 무엇, 하고 제목 뒤에 뭔가가 더 나와야 할 것 같지만, 그걸로 끝이다. 아니 끝이 아니다. 흰 강보. 흰 구름. 흰 영혼, 흰 개… 무엇이든 덧붙여 끝없이 이어질 수 있는 형용사 제목. 분명 "한강 소설"이라고 돼 있는데 산문 같기도 하고 시 같기도 하고 어쩌면 작가의 중얼거림 같기도 한 글. 영어 제목은 'The White Book' 이다 .

태어난 지 얼마 되지 않아 숨을 거두는 바람에 흰 배냇저고리를 입은 채 흰 강보에 쌓여 조용히 묻힌 '달떡처럼 얼굴이 흰 여자아이'에 대한 이야기가 책의 처음부터 끝까지 떠올랐다 가라앉았다 하며 이어진다. 그 여자아이는 작가가 얼굴도 보지 못한 언니다. 그 언니가 살았다면 자신은 이 땅에 태어나지 않았을지도 모른다면서, 왠지 자신의 존재 자체를 빚진 듯한 느낌을 주는 존재, 언니. '갓 태어난 새와 강아지보다 무력한, 어린 짐승 중에 가장 어린 짐승'으로 세상을 떠나야 했던 언니는 희뿌연 영혼으로 작가의 곁에 머물렀을까.

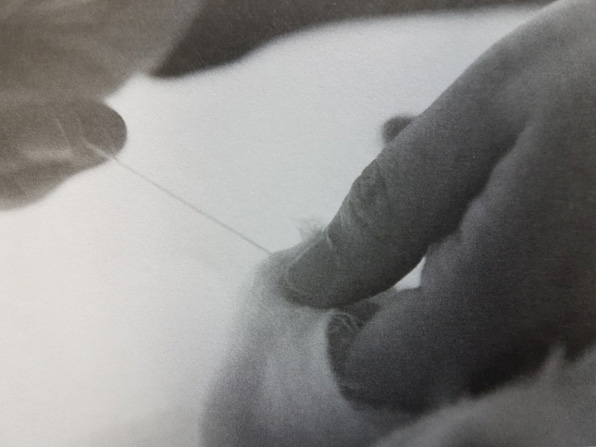

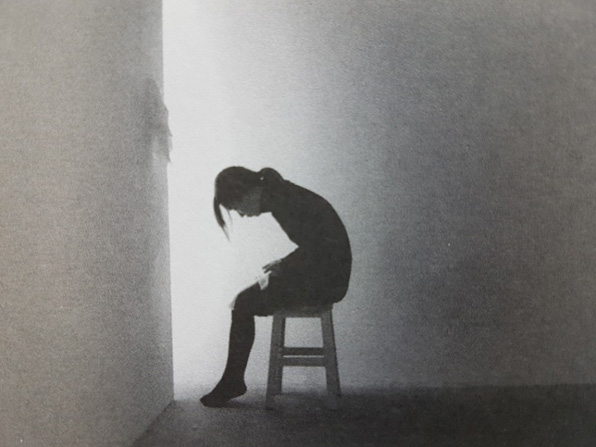

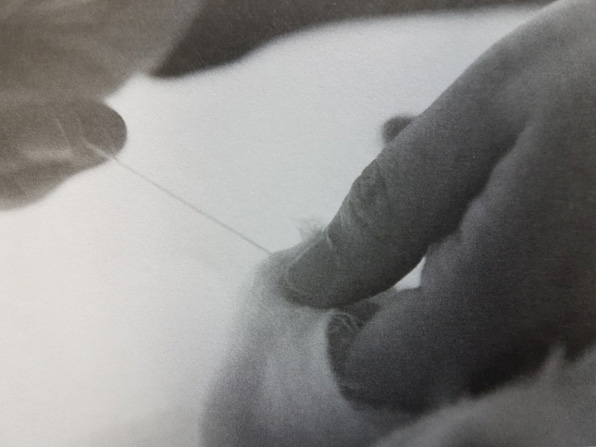

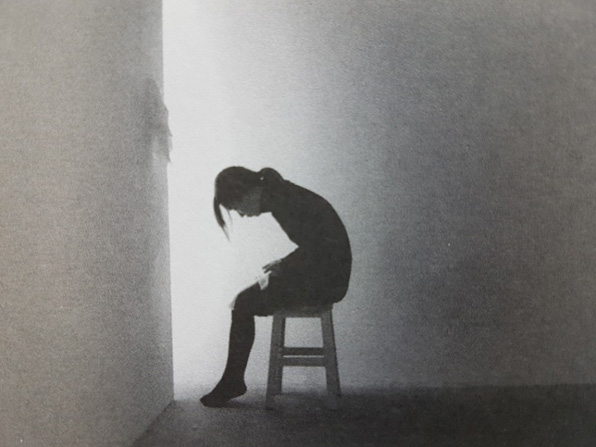

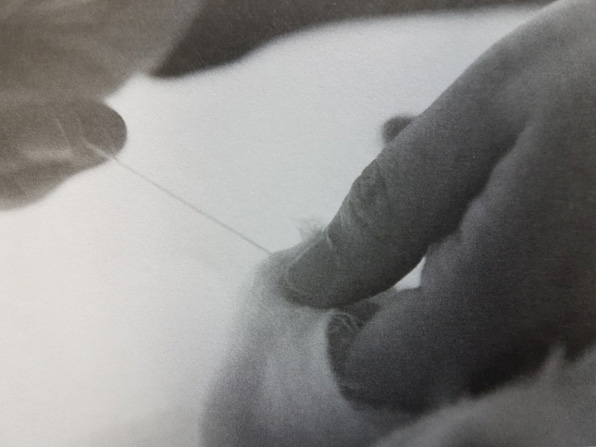

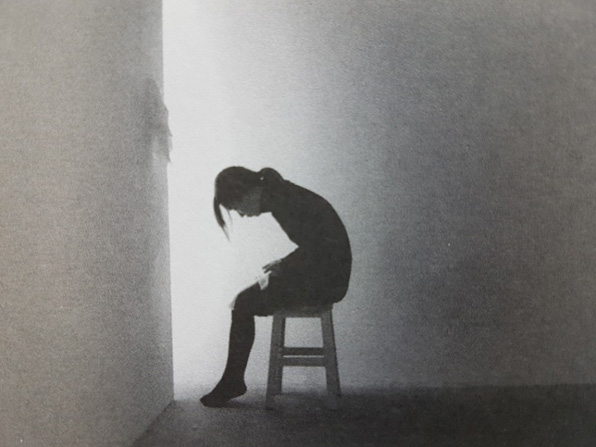

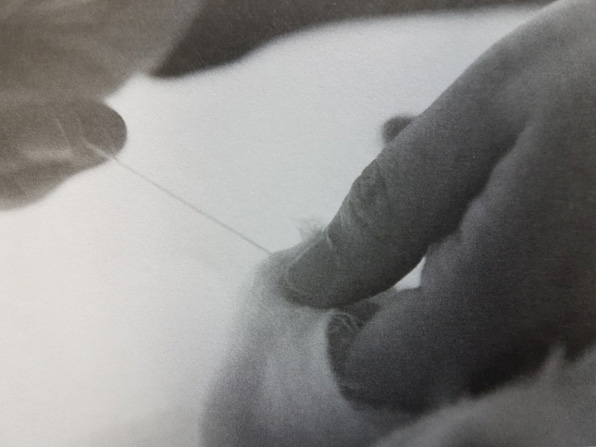

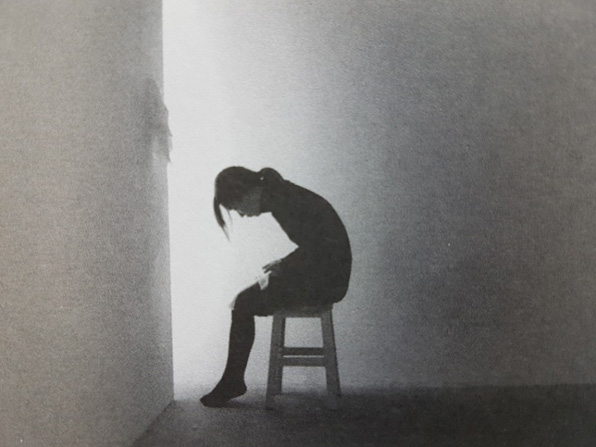

2016년 4월 17일 서울에서 언니-아기를 위해 했던 퍼포먼스 사진이 수록돼 있다.

2016년 4월 17일 서울에서 언니-아기를 위해 했던 퍼포먼스 사진이 수록돼 있다.

너무도 투명하고 명징한 느낌을 주는 이야기를 한 편 한 편 따라가다 보면, 글은 시처럼 이어지는데도 마치 무슨 일이라도 벌어질 것 같은 긴장감이 느껴진다. 처연함이랄까 경건함이랄까. '자신의 책임이 아닌 것을 자신의 책임으로 떠맡고자 하는(권희철 해설 중)' 정서는 한강의 전작 「소년이 온다(2014)」을 떠올리게 한다. 그 죽음이 작가의 책임이 아니지만 마음에 깊이 남은 언니에서 고국의 젊은이들에게 이어졌다가, 과거에서 다시 현재로 이어졌다가, 다시 흰 무엇인가로 옮겨간다.

「그녀는 자신이 두고 온 고국에서 일어났던 일들을 생각했고, 죽은 자들이 온전히 받지 못한 애도에 대해 생각했다. 그 넋들이 이곳에서처럼 거리 한복판에서 기려질 가능성에 대해 생각했고, 자신의 고국이 단 한 번도 그 일을 제대로 해내지 못했다는 사실을 깨달았다. (중략) 그러니 몇 가지 일이 그녀에서 남아 있다; 거짓말을 그만둘 것. (눈을 뜨고) 장막을 걷을 것. 기억할 모든 죽음과 넋들에게-자신의 것을 포함해- 초를 밝힐 것.」본문 109쪽

끊어질 듯 말듯, 이미 끊어진 듯 다시 이어지는 소설 흰은 한강을 일약 스타덤에 오르게 했던 소설 채식주의자(2007)와도 이어진다. 꿈속에서 본 피의 이미지를 떨치지 못해 육식을 거부하고 점점 말라가며 '동물'로서의 육체를 버리려고 하는 채식주의자 영혜의 모습을 돌이켜보면, 한강의 작품 속 인물들은 '자신이 인간이라는 사실과 싸움으로써 인간적인 어떤 것을 보존(권희철)' 한다. 등장인물들은 삶과 죽음의 언저리를 주춤거리며 맴돌고, 기꺼이 죽으려는 영혜와 그걸 막는 영혜 언니의 모습은 가만히 돌아보면 많은 부분이 닮아있다. 마음속으로부터 죽고 껍데기로 살며 버티느냐 육신이 죽느냐 차이가 있을 뿐.

'겨울이 유난히 혹독한' 낯선 도시로 옮겨간 작가 한강은, 인간이 되지 못하고 혹은 더 살지 못하고 생을 마감하게 된 존재를 어루만진다. "작별"이라고 이름 붙은 글에서 그녀는 말한다.

「죽지 마. 죽지 마라 제발.

말을 모르던 당신이 검은 눈을 뜨고 들은 말을 내가 입술을 열어 중얼거린다. 백지에 힘껏 눌러쓴다. 그것만이 최선의 작별의 말이라고 믿는다. 죽지 말아요. 살아가요.」 본문 133쪽

한강은 글머리에서 "흰 것에 대해 쓰겠다고 결심한 봄에 내가 처음 한 일은 목록을 만드는 것이었다"고 밝힌다. '흰' 이미지는 작가의 작품과 작품을 이어가며, 작가의 인생을 함께하며 계속 이어진다는 느낌이다. 그리하여 흰, 은 아직 끝나지 않았다. 글은 아름답고 등장인물은 담담하나 이들이 모여 그려내는 이미지에는 격렬하고 쉽게 놓여날 수 없는 긴장이 흐른다. 작가 한강이 올해 다시 맨부커 상을 받을 것이냐 여부와 상관없이, 다음 작품이 기다려지는 이유이다.

태어난 지 얼마 되지 않아 숨을 거두는 바람에 흰 배냇저고리를 입은 채 흰 강보에 쌓여 조용히 묻힌 '달떡처럼 얼굴이 흰 여자아이'에 대한 이야기가 책의 처음부터 끝까지 떠올랐다 가라앉았다 하며 이어진다. 그 여자아이는 작가가 얼굴도 보지 못한 언니다. 그 언니가 살았다면 자신은 이 땅에 태어나지 않았을지도 모른다면서, 왠지 자신의 존재 자체를 빚진 듯한 느낌을 주는 존재, 언니. '갓 태어난 새와 강아지보다 무력한, 어린 짐승 중에 가장 어린 짐승'으로 세상을 떠나야 했던 언니는 희뿌연 영혼으로 작가의 곁에 머물렀을까.

2016년 4월 17일 서울에서 언니-아기를 위해 했던 퍼포먼스 사진이 수록돼 있다.

2016년 4월 17일 서울에서 언니-아기를 위해 했던 퍼포먼스 사진이 수록돼 있다.너무도 투명하고 명징한 느낌을 주는 이야기를 한 편 한 편 따라가다 보면, 글은 시처럼 이어지는데도 마치 무슨 일이라도 벌어질 것 같은 긴장감이 느껴진다. 처연함이랄까 경건함이랄까. '자신의 책임이 아닌 것을 자신의 책임으로 떠맡고자 하는(권희철 해설 중)' 정서는 한강의 전작 「소년이 온다(2014)」을 떠올리게 한다. 그 죽음이 작가의 책임이 아니지만 마음에 깊이 남은 언니에서 고국의 젊은이들에게 이어졌다가, 과거에서 다시 현재로 이어졌다가, 다시 흰 무엇인가로 옮겨간다.

「그녀는 자신이 두고 온 고국에서 일어났던 일들을 생각했고, 죽은 자들이 온전히 받지 못한 애도에 대해 생각했다. 그 넋들이 이곳에서처럼 거리 한복판에서 기려질 가능성에 대해 생각했고, 자신의 고국이 단 한 번도 그 일을 제대로 해내지 못했다는 사실을 깨달았다. (중략) 그러니 몇 가지 일이 그녀에서 남아 있다; 거짓말을 그만둘 것. (눈을 뜨고) 장막을 걷을 것. 기억할 모든 죽음과 넋들에게-자신의 것을 포함해- 초를 밝힐 것.」본문 109쪽

끊어질 듯 말듯, 이미 끊어진 듯 다시 이어지는 소설 흰은 한강을 일약 스타덤에 오르게 했던 소설 채식주의자(2007)와도 이어진다. 꿈속에서 본 피의 이미지를 떨치지 못해 육식을 거부하고 점점 말라가며 '동물'로서의 육체를 버리려고 하는 채식주의자 영혜의 모습을 돌이켜보면, 한강의 작품 속 인물들은 '자신이 인간이라는 사실과 싸움으로써 인간적인 어떤 것을 보존(권희철)' 한다. 등장인물들은 삶과 죽음의 언저리를 주춤거리며 맴돌고, 기꺼이 죽으려는 영혜와 그걸 막는 영혜 언니의 모습은 가만히 돌아보면 많은 부분이 닮아있다. 마음속으로부터 죽고 껍데기로 살며 버티느냐 육신이 죽느냐 차이가 있을 뿐.

'겨울이 유난히 혹독한' 낯선 도시로 옮겨간 작가 한강은, 인간이 되지 못하고 혹은 더 살지 못하고 생을 마감하게 된 존재를 어루만진다. "작별"이라고 이름 붙은 글에서 그녀는 말한다.

「죽지 마. 죽지 마라 제발.

말을 모르던 당신이 검은 눈을 뜨고 들은 말을 내가 입술을 열어 중얼거린다. 백지에 힘껏 눌러쓴다. 그것만이 최선의 작별의 말이라고 믿는다. 죽지 말아요. 살아가요.」 본문 133쪽

한강은 글머리에서 "흰 것에 대해 쓰겠다고 결심한 봄에 내가 처음 한 일은 목록을 만드는 것이었다"고 밝힌다. '흰' 이미지는 작가의 작품과 작품을 이어가며, 작가의 인생을 함께하며 계속 이어진다는 느낌이다. 그리하여 흰, 은 아직 끝나지 않았다. 글은 아름답고 등장인물은 담담하나 이들이 모여 그려내는 이미지에는 격렬하고 쉽게 놓여날 수 없는 긴장이 흐른다. 작가 한강이 올해 다시 맨부커 상을 받을 것이냐 여부와 상관없이, 다음 작품이 기다려지는 이유이다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [여의도 책방] 흰, 아직 끝나지 않은

-

- 입력 2018-05-11 08:08:56

- 수정2018-05-11 16:12:37

세계 3대 문학상으로 꼽히는 맨부커 인터내셔널상을 수상하며 화제를 모았던 한강의 소설이 다시 나왔다. 2016년 발표한 소설 흰이 올해 맨부커 상 후보에 오르면서 문학동네로 출판사를 옮겨 다시 출간된 것이다. 제목이 흰, 이다. 흰 무엇, 하고 제목 뒤에 뭔가가 더 나와야 할 것 같지만, 그걸로 끝이다. 아니 끝이 아니다. 흰 강보. 흰 구름. 흰 영혼, 흰 개… 무엇이든 덧붙여 끝없이 이어질 수 있는 형용사 제목. 분명 "한강 소설"이라고 돼 있는데 산문 같기도 하고 시 같기도 하고 어쩌면 작가의 중얼거림 같기도 한 글. 영어 제목은 'The White Book' 이다 .

태어난 지 얼마 되지 않아 숨을 거두는 바람에 흰 배냇저고리를 입은 채 흰 강보에 쌓여 조용히 묻힌 '달떡처럼 얼굴이 흰 여자아이'에 대한 이야기가 책의 처음부터 끝까지 떠올랐다 가라앉았다 하며 이어진다. 그 여자아이는 작가가 얼굴도 보지 못한 언니다. 그 언니가 살았다면 자신은 이 땅에 태어나지 않았을지도 모른다면서, 왠지 자신의 존재 자체를 빚진 듯한 느낌을 주는 존재, 언니. '갓 태어난 새와 강아지보다 무력한, 어린 짐승 중에 가장 어린 짐승'으로 세상을 떠나야 했던 언니는 희뿌연 영혼으로 작가의 곁에 머물렀을까.

너무도 투명하고 명징한 느낌을 주는 이야기를 한 편 한 편 따라가다 보면, 글은 시처럼 이어지는데도 마치 무슨 일이라도 벌어질 것 같은 긴장감이 느껴진다. 처연함이랄까 경건함이랄까. '자신의 책임이 아닌 것을 자신의 책임으로 떠맡고자 하는(권희철 해설 중)' 정서는 한강의 전작 「소년이 온다(2014)」을 떠올리게 한다. 그 죽음이 작가의 책임이 아니지만 마음에 깊이 남은 언니에서 고국의 젊은이들에게 이어졌다가, 과거에서 다시 현재로 이어졌다가, 다시 흰 무엇인가로 옮겨간다.

「그녀는 자신이 두고 온 고국에서 일어났던 일들을 생각했고, 죽은 자들이 온전히 받지 못한 애도에 대해 생각했다. 그 넋들이 이곳에서처럼 거리 한복판에서 기려질 가능성에 대해 생각했고, 자신의 고국이 단 한 번도 그 일을 제대로 해내지 못했다는 사실을 깨달았다. (중략) 그러니 몇 가지 일이 그녀에서 남아 있다; 거짓말을 그만둘 것. (눈을 뜨고) 장막을 걷을 것. 기억할 모든 죽음과 넋들에게-자신의 것을 포함해- 초를 밝힐 것.」본문 109쪽

끊어질 듯 말듯, 이미 끊어진 듯 다시 이어지는 소설 흰은 한강을 일약 스타덤에 오르게 했던 소설 채식주의자(2007)와도 이어진다. 꿈속에서 본 피의 이미지를 떨치지 못해 육식을 거부하고 점점 말라가며 '동물'로서의 육체를 버리려고 하는 채식주의자 영혜의 모습을 돌이켜보면, 한강의 작품 속 인물들은 '자신이 인간이라는 사실과 싸움으로써 인간적인 어떤 것을 보존(권희철)' 한다. 등장인물들은 삶과 죽음의 언저리를 주춤거리며 맴돌고, 기꺼이 죽으려는 영혜와 그걸 막는 영혜 언니의 모습은 가만히 돌아보면 많은 부분이 닮아있다. 마음속으로부터 죽고 껍데기로 살며 버티느냐 육신이 죽느냐 차이가 있을 뿐.

'겨울이 유난히 혹독한' 낯선 도시로 옮겨간 작가 한강은, 인간이 되지 못하고 혹은 더 살지 못하고 생을 마감하게 된 존재를 어루만진다. "작별"이라고 이름 붙은 글에서 그녀는 말한다.

「죽지 마. 죽지 마라 제발.

말을 모르던 당신이 검은 눈을 뜨고 들은 말을 내가 입술을 열어 중얼거린다. 백지에 힘껏 눌러쓴다. 그것만이 최선의 작별의 말이라고 믿는다. 죽지 말아요. 살아가요.」 본문 133쪽

한강은 글머리에서 "흰 것에 대해 쓰겠다고 결심한 봄에 내가 처음 한 일은 목록을 만드는 것이었다"고 밝힌다. '흰' 이미지는 작가의 작품과 작품을 이어가며, 작가의 인생을 함께하며 계속 이어진다는 느낌이다. 그리하여 흰, 은 아직 끝나지 않았다. 글은 아름답고 등장인물은 담담하나 이들이 모여 그려내는 이미지에는 격렬하고 쉽게 놓여날 수 없는 긴장이 흐른다. 작가 한강이 올해 다시 맨부커 상을 받을 것이냐 여부와 상관없이, 다음 작품이 기다려지는 이유이다.

태어난 지 얼마 되지 않아 숨을 거두는 바람에 흰 배냇저고리를 입은 채 흰 강보에 쌓여 조용히 묻힌 '달떡처럼 얼굴이 흰 여자아이'에 대한 이야기가 책의 처음부터 끝까지 떠올랐다 가라앉았다 하며 이어진다. 그 여자아이는 작가가 얼굴도 보지 못한 언니다. 그 언니가 살았다면 자신은 이 땅에 태어나지 않았을지도 모른다면서, 왠지 자신의 존재 자체를 빚진 듯한 느낌을 주는 존재, 언니. '갓 태어난 새와 강아지보다 무력한, 어린 짐승 중에 가장 어린 짐승'으로 세상을 떠나야 했던 언니는 희뿌연 영혼으로 작가의 곁에 머물렀을까.

너무도 투명하고 명징한 느낌을 주는 이야기를 한 편 한 편 따라가다 보면, 글은 시처럼 이어지는데도 마치 무슨 일이라도 벌어질 것 같은 긴장감이 느껴진다. 처연함이랄까 경건함이랄까. '자신의 책임이 아닌 것을 자신의 책임으로 떠맡고자 하는(권희철 해설 중)' 정서는 한강의 전작 「소년이 온다(2014)」을 떠올리게 한다. 그 죽음이 작가의 책임이 아니지만 마음에 깊이 남은 언니에서 고국의 젊은이들에게 이어졌다가, 과거에서 다시 현재로 이어졌다가, 다시 흰 무엇인가로 옮겨간다.

「그녀는 자신이 두고 온 고국에서 일어났던 일들을 생각했고, 죽은 자들이 온전히 받지 못한 애도에 대해 생각했다. 그 넋들이 이곳에서처럼 거리 한복판에서 기려질 가능성에 대해 생각했고, 자신의 고국이 단 한 번도 그 일을 제대로 해내지 못했다는 사실을 깨달았다. (중략) 그러니 몇 가지 일이 그녀에서 남아 있다; 거짓말을 그만둘 것. (눈을 뜨고) 장막을 걷을 것. 기억할 모든 죽음과 넋들에게-자신의 것을 포함해- 초를 밝힐 것.」본문 109쪽

끊어질 듯 말듯, 이미 끊어진 듯 다시 이어지는 소설 흰은 한강을 일약 스타덤에 오르게 했던 소설 채식주의자(2007)와도 이어진다. 꿈속에서 본 피의 이미지를 떨치지 못해 육식을 거부하고 점점 말라가며 '동물'로서의 육체를 버리려고 하는 채식주의자 영혜의 모습을 돌이켜보면, 한강의 작품 속 인물들은 '자신이 인간이라는 사실과 싸움으로써 인간적인 어떤 것을 보존(권희철)' 한다. 등장인물들은 삶과 죽음의 언저리를 주춤거리며 맴돌고, 기꺼이 죽으려는 영혜와 그걸 막는 영혜 언니의 모습은 가만히 돌아보면 많은 부분이 닮아있다. 마음속으로부터 죽고 껍데기로 살며 버티느냐 육신이 죽느냐 차이가 있을 뿐.

'겨울이 유난히 혹독한' 낯선 도시로 옮겨간 작가 한강은, 인간이 되지 못하고 혹은 더 살지 못하고 생을 마감하게 된 존재를 어루만진다. "작별"이라고 이름 붙은 글에서 그녀는 말한다.

「죽지 마. 죽지 마라 제발.

말을 모르던 당신이 검은 눈을 뜨고 들은 말을 내가 입술을 열어 중얼거린다. 백지에 힘껏 눌러쓴다. 그것만이 최선의 작별의 말이라고 믿는다. 죽지 말아요. 살아가요.」 본문 133쪽

한강은 글머리에서 "흰 것에 대해 쓰겠다고 결심한 봄에 내가 처음 한 일은 목록을 만드는 것이었다"고 밝힌다. '흰' 이미지는 작가의 작품과 작품을 이어가며, 작가의 인생을 함께하며 계속 이어진다는 느낌이다. 그리하여 흰, 은 아직 끝나지 않았다. 글은 아름답고 등장인물은 담담하나 이들이 모여 그려내는 이미지에는 격렬하고 쉽게 놓여날 수 없는 긴장이 흐른다. 작가 한강이 올해 다시 맨부커 상을 받을 것이냐 여부와 상관없이, 다음 작품이 기다려지는 이유이다.

-

-

이수연 기자 isuyon@kbs.co.kr

이수연 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[단독] 여자친구 살해 20대…<br>수능만점 의대 재학생](/data/layer/904/2024/05/20240507_SAGnkM.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.