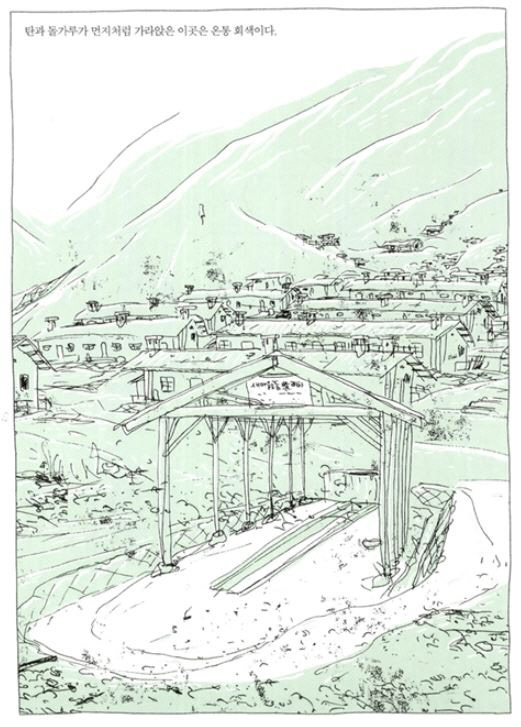

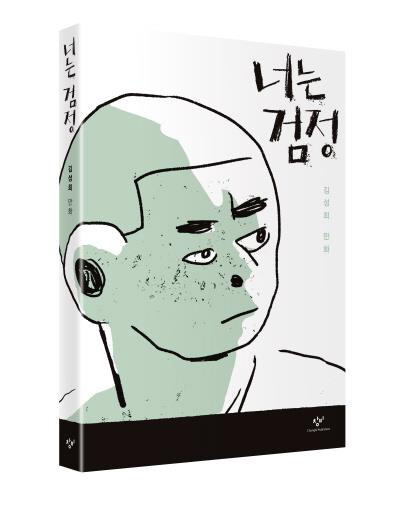

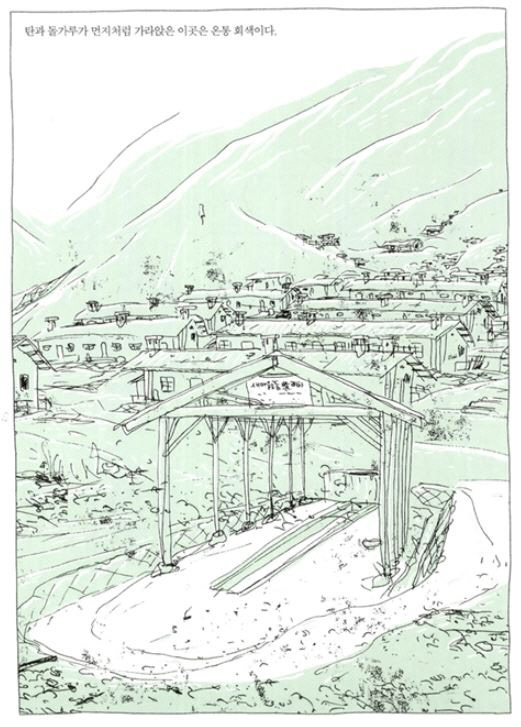

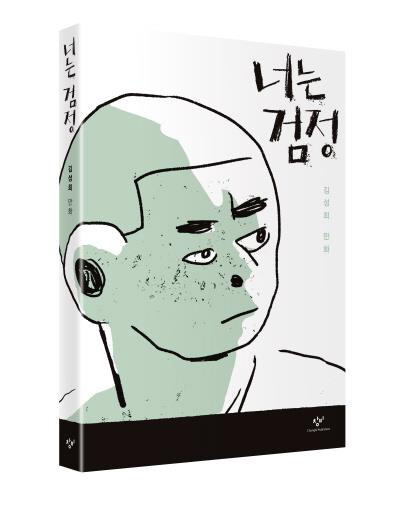

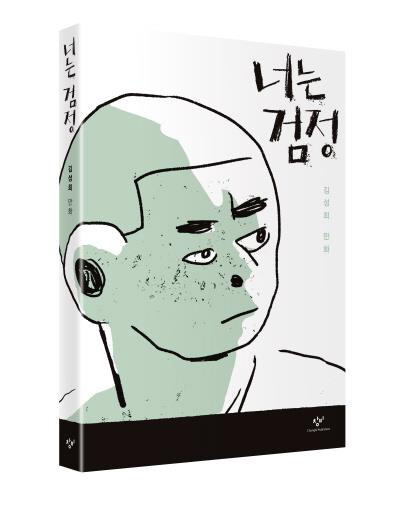

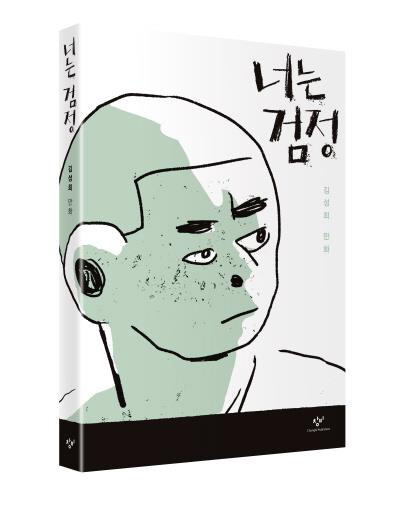

삼성반도체 백혈병 문제, 용산참사, 비혼 여성의 현실 등 우리 사회의 상처들을 안아 작품으로 만들어낸 김성희 작가가 이번에는 탄광촌 '막장'의 삶을 들고 왔다. 7~80년대를 산업전사의 아들로 탄광촌에서 보낸 창수의 학창시절을 보여주면서 우리에게 이런 역사를 아느냐고 묻는다. 젊은 세대들에게는 우리 현대사를 관통하는 코드가 '폭력'이었음을 말해준다. 폭력의 시대였고 야만의 시대였고 억압과 착취의 시대였다. 광부들은 '각하'가 하사한 나이롱 잠바 하나에 빵 한 봉지면 감읍하고 막장으로 달려갔다. 질문은 허용되지 않았고 '좌경'이라는 말 한마디면 바로 '빨갱이'로 전락해 집안이 풍비박산하던 시절이었다. 작가는 창수의 삶을 통해 이 시대를 우리에게 던진다. 이게 실화야!

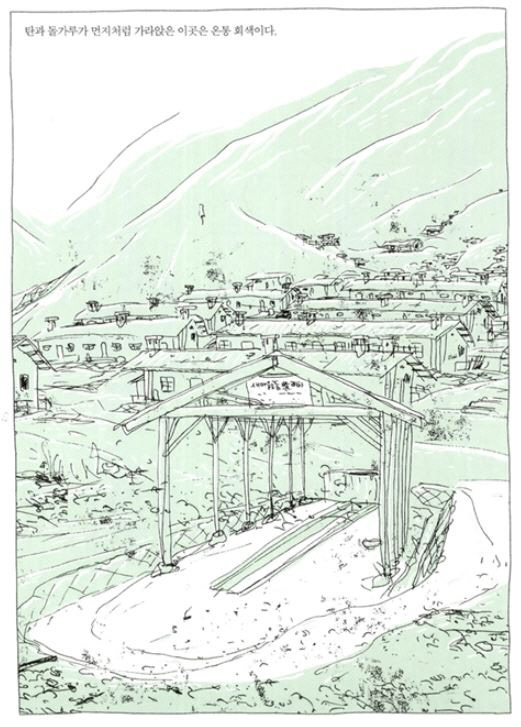

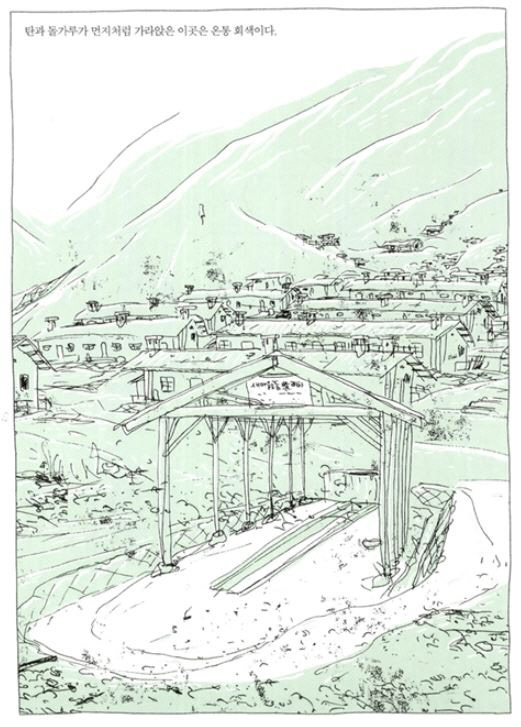

진짜 많이 얻어터지던 시절이다. 체육 시간에 지나가던 비행기를 쳐다봤다고 사연 없이 불꽃 싸대기를 얻어맞고 특정 동네에 산다는 이유로 쥐어 맞던 시절이다. 서울 근교도 그 지경인데 저 멀리 강원도하고도 함백산 골짜기의 고한과 사북이라는 '막장'은 어떠했을까? 근대화의 전사라는 허울 좋은 문구 하나 얹어놓고 온갖 착취와 억압에 시달리며 비계 찌게 한 그릇에 소주 한잔을 찌그리면서 하루의 노동을 마감하는 게 현실이다. 현장의 폭력은 가정으로 이어지고 학교에서는 폭력의 확대 재생산이 이루어진다. 탄을 캐는 갱도에만 막장이 있었던 게 아니다. 우리 모두의 삶 속에는 막장의 폭력이 존재했다.

창수는 아버지한테 맞지 않기 위해 혼신의 힘을 다한다. 신문을 돌리다 걸리면 딴짓한다고 터진다. 학교에 가면 자신의 감정을 배설하는 선생들의 폭력이 기다리고 선배들의 구타도 이어진다. 어디 하나 성한 데가 없는 삶이지만 친구들과 검은 탄 더미 위에서 학교와 집과 또래를 욕하고 놀다 지치면 땡땡이로 친구들과 성난 마음을 달랜다. 바닥은 까맣고 파란 하늘은 손바닥만큼 열려있는 막장에서 창수에게 희망이라는 말은 사전에도 없는 말이다.

큰형의 등장은 창수의 삶을 바꿔 놓는다. 거역할 수 없는 거대한 폭력의 상징인 큰형이지만 동네 유일한 대학 유망주인 형으로부터 공부를 전수받은 창수는 나름 대를 잇는 유망주로 성장한다. 과연 창수는 제도의 틀에서 살아남을 수 있을까? 막장에서 세상으로 걸어나갈 수 있을까?

신문을 돌리는 창수는 이 마을에 바깥소식을 알려주는 배달부 역할을 한다. 박정희 대통령이 중앙정보부장 김재규의 손에 죽던 날 보급소에는 한자로 된 제목을 읽을 수 있는 사람이 없었다. 사북에서 광부들이 임금착취와 어용노조의 사기극을 참지 못하고 떨쳐 일어난 저항을 신문에 나온 친구 아버지를 통해 확인한다. 손바닥만 한 하늘 아래 갱도가 이어지고 세상으로 향하는 석탄 열차는 사람을 나르지 않는다. 역만 지키면 누구라도 잡을 수 있는 거대한 감옥이 바로 창수네 동네다. 날고 싶지만 어떻게 날아야 하는지 아무도 말해주지 않는다.

막장을 벗어나려는 창수의 몸부림은 단 한방에 나락으로 떨어지고 만다. 선생들의 보충수업료 '사기인상'의 진실을 밝히고 학생들과 함께 반대를 힘차게 외친 게 죄였다. 어디나 그렇듯 순수한 열정은 기득권의 세 치 혀에 놀아나고 창수는 주범으로 몰린다. 서로 뺨 때리기를 시키고 줄창 얻어터지는 막장 먹이사슬의 희생양으로 다시 돌아온다. 희망이라고는 눈 씻고 찾아봐도 없는 손바닥만 한 하늘 아래에서 진실을 말한 17살 창수에게 돌아온 것은 '좌경용공'과 '빨갱이'라는 딱지였다. 결국 창수는 고향을 떠나고 엄마는 창수에게 지폐 몇 장을 쥐어준다. "밥은 먹고 댕겨라."

불과 30여 년 전의 일이다. 사람을 욕하고 때리고 차별하고 권리를 짓밟아도 권력의 먹이사슬을 건드리지 않으면 그만이었다. 폭력은 약자들을 대상으로 한다. 여자, 아이, 학생, 군인, 광부, 노동자, 농민, 빈빈 등 힘없는 사람들에게는 폭력이 권력의 의사표현이었다. 정점에는 '좌경용공'과 '빨갱이'가 있었다. 질문을 던지고 쥐꼬리만한 권리를 외치는 사람은 여지없이 폭도로 규정되고 '빨갱이'가 되었다. 진실을 요구하는 자는 '좌경용공'으로 몰렸다. 막장은 사라지지 않았다. 다만 어딘가에 숨어 누군가를 막장으로 몰아넣고 있다. 작가는 묻는다. 폭력의 시대를 아느냐고, 막장을 아느냐고, 지금의 막장은 어디에 있는지 아느냐고?

복진선 bok@kbs.co.kr

진짜 많이 얻어터지던 시절이다. 체육 시간에 지나가던 비행기를 쳐다봤다고 사연 없이 불꽃 싸대기를 얻어맞고 특정 동네에 산다는 이유로 쥐어 맞던 시절이다. 서울 근교도 그 지경인데 저 멀리 강원도하고도 함백산 골짜기의 고한과 사북이라는 '막장'은 어떠했을까? 근대화의 전사라는 허울 좋은 문구 하나 얹어놓고 온갖 착취와 억압에 시달리며 비계 찌게 한 그릇에 소주 한잔을 찌그리면서 하루의 노동을 마감하는 게 현실이다. 현장의 폭력은 가정으로 이어지고 학교에서는 폭력의 확대 재생산이 이루어진다. 탄을 캐는 갱도에만 막장이 있었던 게 아니다. 우리 모두의 삶 속에는 막장의 폭력이 존재했다.

창수는 아버지한테 맞지 않기 위해 혼신의 힘을 다한다. 신문을 돌리다 걸리면 딴짓한다고 터진다. 학교에 가면 자신의 감정을 배설하는 선생들의 폭력이 기다리고 선배들의 구타도 이어진다. 어디 하나 성한 데가 없는 삶이지만 친구들과 검은 탄 더미 위에서 학교와 집과 또래를 욕하고 놀다 지치면 땡땡이로 친구들과 성난 마음을 달랜다. 바닥은 까맣고 파란 하늘은 손바닥만큼 열려있는 막장에서 창수에게 희망이라는 말은 사전에도 없는 말이다.

큰형의 등장은 창수의 삶을 바꿔 놓는다. 거역할 수 없는 거대한 폭력의 상징인 큰형이지만 동네 유일한 대학 유망주인 형으로부터 공부를 전수받은 창수는 나름 대를 잇는 유망주로 성장한다. 과연 창수는 제도의 틀에서 살아남을 수 있을까? 막장에서 세상으로 걸어나갈 수 있을까?

신문을 돌리는 창수는 이 마을에 바깥소식을 알려주는 배달부 역할을 한다. 박정희 대통령이 중앙정보부장 김재규의 손에 죽던 날 보급소에는 한자로 된 제목을 읽을 수 있는 사람이 없었다. 사북에서 광부들이 임금착취와 어용노조의 사기극을 참지 못하고 떨쳐 일어난 저항을 신문에 나온 친구 아버지를 통해 확인한다. 손바닥만 한 하늘 아래 갱도가 이어지고 세상으로 향하는 석탄 열차는 사람을 나르지 않는다. 역만 지키면 누구라도 잡을 수 있는 거대한 감옥이 바로 창수네 동네다. 날고 싶지만 어떻게 날아야 하는지 아무도 말해주지 않는다.

막장을 벗어나려는 창수의 몸부림은 단 한방에 나락으로 떨어지고 만다. 선생들의 보충수업료 '사기인상'의 진실을 밝히고 학생들과 함께 반대를 힘차게 외친 게 죄였다. 어디나 그렇듯 순수한 열정은 기득권의 세 치 혀에 놀아나고 창수는 주범으로 몰린다. 서로 뺨 때리기를 시키고 줄창 얻어터지는 막장 먹이사슬의 희생양으로 다시 돌아온다. 희망이라고는 눈 씻고 찾아봐도 없는 손바닥만 한 하늘 아래에서 진실을 말한 17살 창수에게 돌아온 것은 '좌경용공'과 '빨갱이'라는 딱지였다. 결국 창수는 고향을 떠나고 엄마는 창수에게 지폐 몇 장을 쥐어준다. "밥은 먹고 댕겨라."

불과 30여 년 전의 일이다. 사람을 욕하고 때리고 차별하고 권리를 짓밟아도 권력의 먹이사슬을 건드리지 않으면 그만이었다. 폭력은 약자들을 대상으로 한다. 여자, 아이, 학생, 군인, 광부, 노동자, 농민, 빈빈 등 힘없는 사람들에게는 폭력이 권력의 의사표현이었다. 정점에는 '좌경용공'과 '빨갱이'가 있었다. 질문을 던지고 쥐꼬리만한 권리를 외치는 사람은 여지없이 폭도로 규정되고 '빨갱이'가 되었다. 진실을 요구하는 자는 '좌경용공'으로 몰렸다. 막장은 사라지지 않았다. 다만 어딘가에 숨어 누군가를 막장으로 몰아넣고 있다. 작가는 묻는다. 폭력의 시대를 아느냐고, 막장을 아느냐고, 지금의 막장은 어디에 있는지 아느냐고?

복진선 bok@kbs.co.kr

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [여의도 책방] 폭력의 시대, 우리의 자화상, 막장은 끝났는가?

-

- 입력 2018-05-28 07:02:05

삼성반도체 백혈병 문제, 용산참사, 비혼 여성의 현실 등 우리 사회의 상처들을 안아 작품으로 만들어낸 김성희 작가가 이번에는 탄광촌 '막장'의 삶을 들고 왔다. 7~80년대를 산업전사의 아들로 탄광촌에서 보낸 창수의 학창시절을 보여주면서 우리에게 이런 역사를 아느냐고 묻는다. 젊은 세대들에게는 우리 현대사를 관통하는 코드가 '폭력'이었음을 말해준다. 폭력의 시대였고 야만의 시대였고 억압과 착취의 시대였다. 광부들은 '각하'가 하사한 나이롱 잠바 하나에 빵 한 봉지면 감읍하고 막장으로 달려갔다. 질문은 허용되지 않았고 '좌경'이라는 말 한마디면 바로 '빨갱이'로 전락해 집안이 풍비박산하던 시절이었다. 작가는 창수의 삶을 통해 이 시대를 우리에게 던진다. 이게 실화야!

진짜 많이 얻어터지던 시절이다. 체육 시간에 지나가던 비행기를 쳐다봤다고 사연 없이 불꽃 싸대기를 얻어맞고 특정 동네에 산다는 이유로 쥐어 맞던 시절이다. 서울 근교도 그 지경인데 저 멀리 강원도하고도 함백산 골짜기의 고한과 사북이라는 '막장'은 어떠했을까? 근대화의 전사라는 허울 좋은 문구 하나 얹어놓고 온갖 착취와 억압에 시달리며 비계 찌게 한 그릇에 소주 한잔을 찌그리면서 하루의 노동을 마감하는 게 현실이다. 현장의 폭력은 가정으로 이어지고 학교에서는 폭력의 확대 재생산이 이루어진다. 탄을 캐는 갱도에만 막장이 있었던 게 아니다. 우리 모두의 삶 속에는 막장의 폭력이 존재했다.

창수는 아버지한테 맞지 않기 위해 혼신의 힘을 다한다. 신문을 돌리다 걸리면 딴짓한다고 터진다. 학교에 가면 자신의 감정을 배설하는 선생들의 폭력이 기다리고 선배들의 구타도 이어진다. 어디 하나 성한 데가 없는 삶이지만 친구들과 검은 탄 더미 위에서 학교와 집과 또래를 욕하고 놀다 지치면 땡땡이로 친구들과 성난 마음을 달랜다. 바닥은 까맣고 파란 하늘은 손바닥만큼 열려있는 막장에서 창수에게 희망이라는 말은 사전에도 없는 말이다.

큰형의 등장은 창수의 삶을 바꿔 놓는다. 거역할 수 없는 거대한 폭력의 상징인 큰형이지만 동네 유일한 대학 유망주인 형으로부터 공부를 전수받은 창수는 나름 대를 잇는 유망주로 성장한다. 과연 창수는 제도의 틀에서 살아남을 수 있을까? 막장에서 세상으로 걸어나갈 수 있을까?

신문을 돌리는 창수는 이 마을에 바깥소식을 알려주는 배달부 역할을 한다. 박정희 대통령이 중앙정보부장 김재규의 손에 죽던 날 보급소에는 한자로 된 제목을 읽을 수 있는 사람이 없었다. 사북에서 광부들이 임금착취와 어용노조의 사기극을 참지 못하고 떨쳐 일어난 저항을 신문에 나온 친구 아버지를 통해 확인한다. 손바닥만 한 하늘 아래 갱도가 이어지고 세상으로 향하는 석탄 열차는 사람을 나르지 않는다. 역만 지키면 누구라도 잡을 수 있는 거대한 감옥이 바로 창수네 동네다. 날고 싶지만 어떻게 날아야 하는지 아무도 말해주지 않는다.

막장을 벗어나려는 창수의 몸부림은 단 한방에 나락으로 떨어지고 만다. 선생들의 보충수업료 '사기인상'의 진실을 밝히고 학생들과 함께 반대를 힘차게 외친 게 죄였다. 어디나 그렇듯 순수한 열정은 기득권의 세 치 혀에 놀아나고 창수는 주범으로 몰린다. 서로 뺨 때리기를 시키고 줄창 얻어터지는 막장 먹이사슬의 희생양으로 다시 돌아온다. 희망이라고는 눈 씻고 찾아봐도 없는 손바닥만 한 하늘 아래에서 진실을 말한 17살 창수에게 돌아온 것은 '좌경용공'과 '빨갱이'라는 딱지였다. 결국 창수는 고향을 떠나고 엄마는 창수에게 지폐 몇 장을 쥐어준다. "밥은 먹고 댕겨라."

불과 30여 년 전의 일이다. 사람을 욕하고 때리고 차별하고 권리를 짓밟아도 권력의 먹이사슬을 건드리지 않으면 그만이었다. 폭력은 약자들을 대상으로 한다. 여자, 아이, 학생, 군인, 광부, 노동자, 농민, 빈빈 등 힘없는 사람들에게는 폭력이 권력의 의사표현이었다. 정점에는 '좌경용공'과 '빨갱이'가 있었다. 질문을 던지고 쥐꼬리만한 권리를 외치는 사람은 여지없이 폭도로 규정되고 '빨갱이'가 되었다. 진실을 요구하는 자는 '좌경용공'으로 몰렸다. 막장은 사라지지 않았다. 다만 어딘가에 숨어 누군가를 막장으로 몰아넣고 있다. 작가는 묻는다. 폭력의 시대를 아느냐고, 막장을 아느냐고, 지금의 막장은 어디에 있는지 아느냐고?

복진선 bok@kbs.co.kr

진짜 많이 얻어터지던 시절이다. 체육 시간에 지나가던 비행기를 쳐다봤다고 사연 없이 불꽃 싸대기를 얻어맞고 특정 동네에 산다는 이유로 쥐어 맞던 시절이다. 서울 근교도 그 지경인데 저 멀리 강원도하고도 함백산 골짜기의 고한과 사북이라는 '막장'은 어떠했을까? 근대화의 전사라는 허울 좋은 문구 하나 얹어놓고 온갖 착취와 억압에 시달리며 비계 찌게 한 그릇에 소주 한잔을 찌그리면서 하루의 노동을 마감하는 게 현실이다. 현장의 폭력은 가정으로 이어지고 학교에서는 폭력의 확대 재생산이 이루어진다. 탄을 캐는 갱도에만 막장이 있었던 게 아니다. 우리 모두의 삶 속에는 막장의 폭력이 존재했다.

창수는 아버지한테 맞지 않기 위해 혼신의 힘을 다한다. 신문을 돌리다 걸리면 딴짓한다고 터진다. 학교에 가면 자신의 감정을 배설하는 선생들의 폭력이 기다리고 선배들의 구타도 이어진다. 어디 하나 성한 데가 없는 삶이지만 친구들과 검은 탄 더미 위에서 학교와 집과 또래를 욕하고 놀다 지치면 땡땡이로 친구들과 성난 마음을 달랜다. 바닥은 까맣고 파란 하늘은 손바닥만큼 열려있는 막장에서 창수에게 희망이라는 말은 사전에도 없는 말이다.

큰형의 등장은 창수의 삶을 바꿔 놓는다. 거역할 수 없는 거대한 폭력의 상징인 큰형이지만 동네 유일한 대학 유망주인 형으로부터 공부를 전수받은 창수는 나름 대를 잇는 유망주로 성장한다. 과연 창수는 제도의 틀에서 살아남을 수 있을까? 막장에서 세상으로 걸어나갈 수 있을까?

신문을 돌리는 창수는 이 마을에 바깥소식을 알려주는 배달부 역할을 한다. 박정희 대통령이 중앙정보부장 김재규의 손에 죽던 날 보급소에는 한자로 된 제목을 읽을 수 있는 사람이 없었다. 사북에서 광부들이 임금착취와 어용노조의 사기극을 참지 못하고 떨쳐 일어난 저항을 신문에 나온 친구 아버지를 통해 확인한다. 손바닥만 한 하늘 아래 갱도가 이어지고 세상으로 향하는 석탄 열차는 사람을 나르지 않는다. 역만 지키면 누구라도 잡을 수 있는 거대한 감옥이 바로 창수네 동네다. 날고 싶지만 어떻게 날아야 하는지 아무도 말해주지 않는다.

막장을 벗어나려는 창수의 몸부림은 단 한방에 나락으로 떨어지고 만다. 선생들의 보충수업료 '사기인상'의 진실을 밝히고 학생들과 함께 반대를 힘차게 외친 게 죄였다. 어디나 그렇듯 순수한 열정은 기득권의 세 치 혀에 놀아나고 창수는 주범으로 몰린다. 서로 뺨 때리기를 시키고 줄창 얻어터지는 막장 먹이사슬의 희생양으로 다시 돌아온다. 희망이라고는 눈 씻고 찾아봐도 없는 손바닥만 한 하늘 아래에서 진실을 말한 17살 창수에게 돌아온 것은 '좌경용공'과 '빨갱이'라는 딱지였다. 결국 창수는 고향을 떠나고 엄마는 창수에게 지폐 몇 장을 쥐어준다. "밥은 먹고 댕겨라."

불과 30여 년 전의 일이다. 사람을 욕하고 때리고 차별하고 권리를 짓밟아도 권력의 먹이사슬을 건드리지 않으면 그만이었다. 폭력은 약자들을 대상으로 한다. 여자, 아이, 학생, 군인, 광부, 노동자, 농민, 빈빈 등 힘없는 사람들에게는 폭력이 권력의 의사표현이었다. 정점에는 '좌경용공'과 '빨갱이'가 있었다. 질문을 던지고 쥐꼬리만한 권리를 외치는 사람은 여지없이 폭도로 규정되고 '빨갱이'가 되었다. 진실을 요구하는 자는 '좌경용공'으로 몰렸다. 막장은 사라지지 않았다. 다만 어딘가에 숨어 누군가를 막장으로 몰아넣고 있다. 작가는 묻는다. 폭력의 시대를 아느냐고, 막장을 아느냐고, 지금의 막장은 어디에 있는지 아느냐고?

복진선 bok@kbs.co.kr

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.