[이국종의 분노③] 부족한 병상…“동일한 규모로 나누기가 문제”

입력 2018.07.27 (14:21)

수정 2018.07.27 (14:21)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

"몇몇 외상센터는 병상 부족으로 환자들이 못 온다"

이국종 교수가 전국 17개로 쪼개진 현재의 권역외상센터 체제를 비판한 요점은 크게 두 가지였다. 하나는 앞선 기사에서 설명한 전문의 문제였고 다른 하나는 '병상 부족' 문제다.

이 교수는 "몇몇 외상센터들이 원래 병상 수를 넘어선 입원 환자들로 인해 자주 운영불능 상태에 빠지면서, 센터로 와야 할 중증 외상 환자들이 병상 부족 등으로 오지 못하는 일이 반복되고 있다."고 주장했다. 사실일까?

보건복지부 운영지침을 보면 '권역외상센터는 원칙적으로 중증외상 환자를 병상 등이 부족하다는 이유로 다른 병원으로 보내는, 전원(傳院)을 할 수 없다'고 명시돼 있다. 다만 부득이한 사유로 전원시킨 사례가 발생하면 복지부에 보고하게 돼 있다. 이런 사례가 센터별로 어느 정도나 되는지 알아보았다.

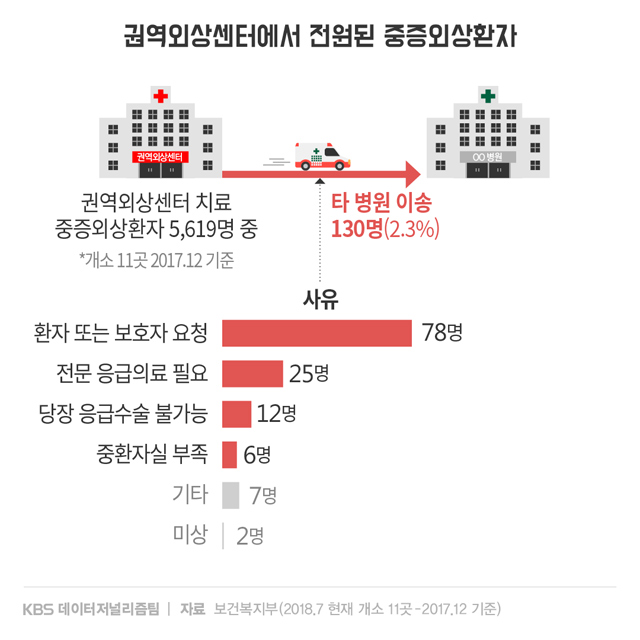

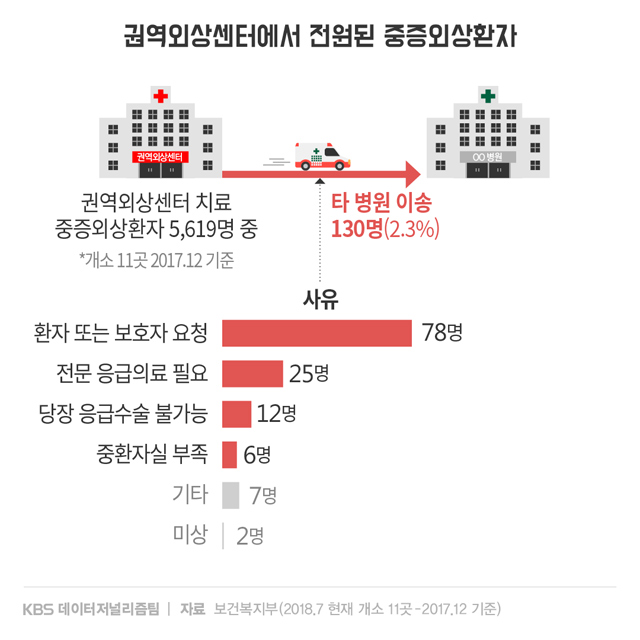

센터에서 다른 병원으로 옮겨진 중증외상 환자 2.3%

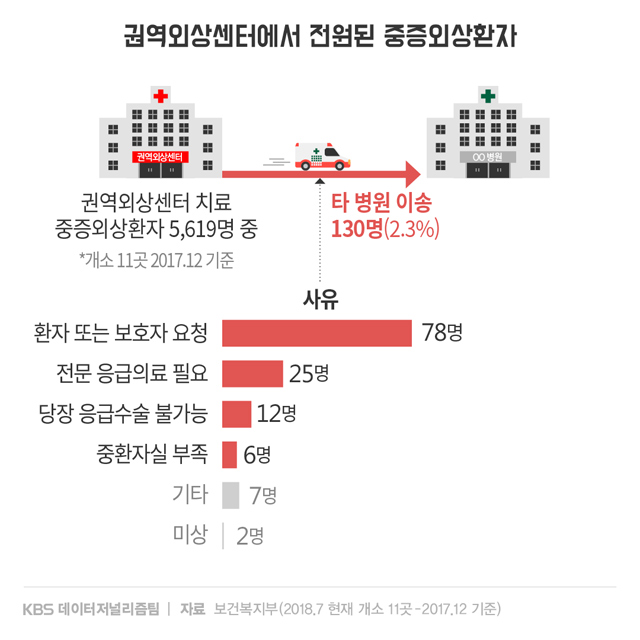

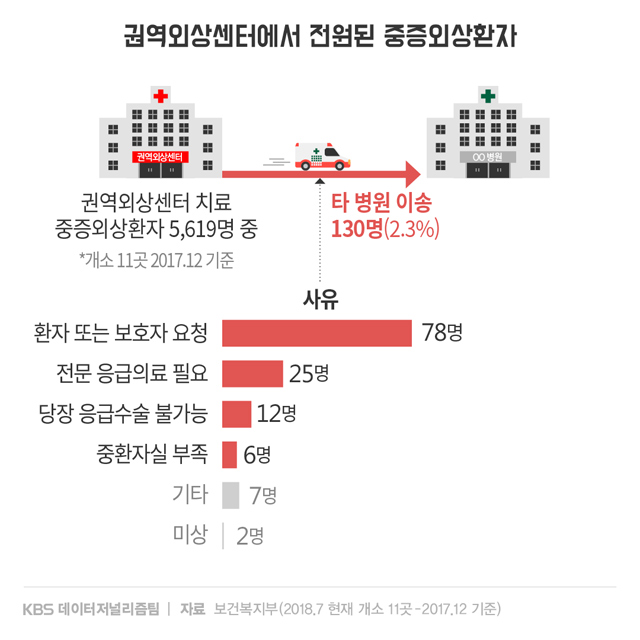

현재 개소한 센터 11곳이 지난해 치료한 중증외상 환자는 모두 5,619명. 이 가운데 다른 병원으로 이송된 사람은 130명으로 2.3% 수준이다.

이유는 '환자 또는 보호자의 요청'에 의한 전원이 78명으로 가장 많았고 '전문 응급의료가 필요해서 특성화 병원으로 옮긴 것'이 25명, '당장 응급수술이 불가능해서 옮긴 것'이 12명 순이었다. '중환자실 부족'으로 옮긴 경우는 6명에 그쳤다.

복지부는 '환자 또는 보호자 요청'은 "유명세가 있는 대형 병원을 선호하는 현상이 영향을 미친 것으로 보인다"고 설명했다. '전문 응급의료가 필요해서'라는 답변은 "가령 절단된 손가락을 붙이는 미세 접합이나 얼굴 외상 등으로 인한 수술은 권역외상센터보다 이 분야에 보다 전문적, 체계적 치료 체계를 갖춘 전문의가 진료하는 게 더 낫다고 판단하기 때문"이라고 말했다.

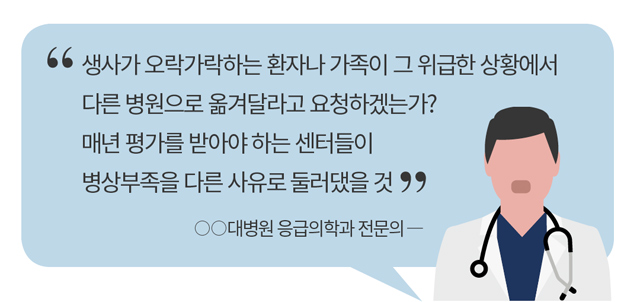

"센터들이 사유 둘러댔을 것" … "충분히 돌보지 못하는 게 문제"

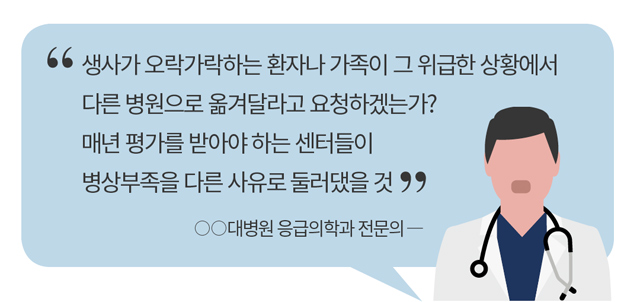

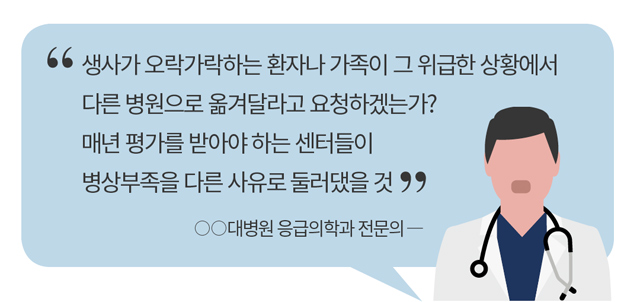

그렇다면 병상이 부족해서 치료를 못 한다는 말은 과장된 것일까? 한 응급의학과 전문의는 절반 넘게 차지하는 '환자 또는 보호자 요청'이 결국은 병상 부족으로 옮겨진 환자들일 것이라고 말했다. 그는 "중증외상 환자면 엄청난 부상을 당한 건데 우여곡절 끝에 외상센터에 와서 생사가 좌우되는 마당에 다른 병원으로 옮겨달라는 요청을 하는 사람이 과연 있겠나?"라며 "매년 평가를 받아야 하는 센터들이 병상 부족을 다른 사유로 둘러댔을 가능성이 크다"고 말했다.

또 다른 외상 외과 전문의는 "충분히 환자를 돌보지 못하는 게 문제"라고 말했다. "위급한 환자가 오면 응급 처치를 하고 수술을 하는 등 급한 불은 끌 수 있다. 문제는 그 뒤로 감염이나 합병증 등을 살피며 환자를 보살펴야 하는데 새로 환자가 오면 종전 환자를 같은 병원 응급실이나 본원 병상으로 옮겨야 할 때가 많다."라고 말했다. 이 같은 경우는 병원을 옮기는 '전원'이 아니라 위 사례에 포함되지 않는다.

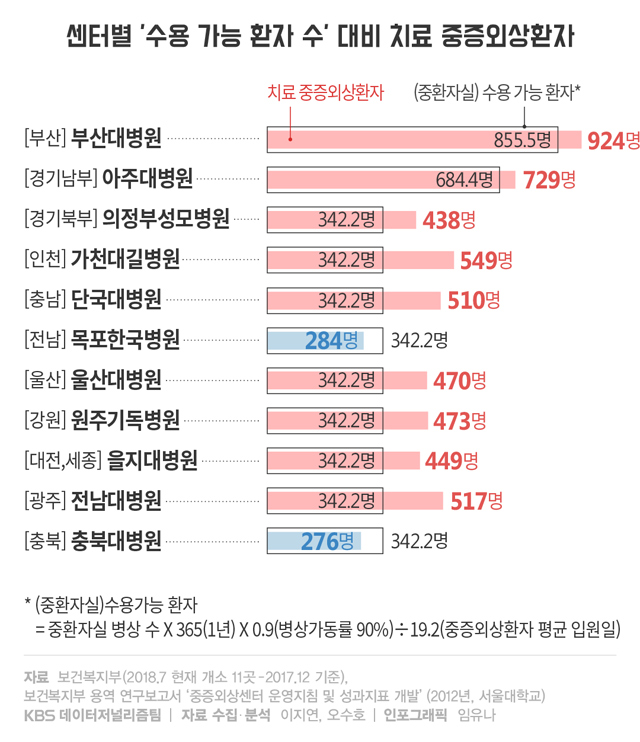

'수용 가능한 환자 수' 계산해 비교해 봤더니….

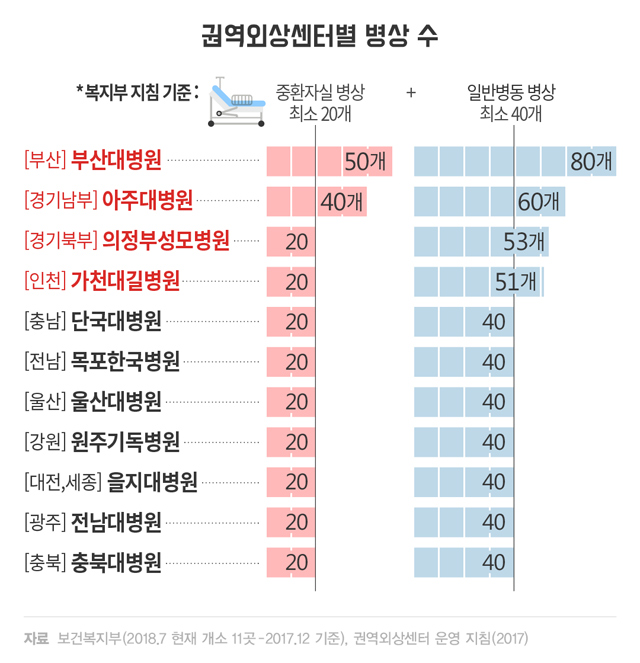

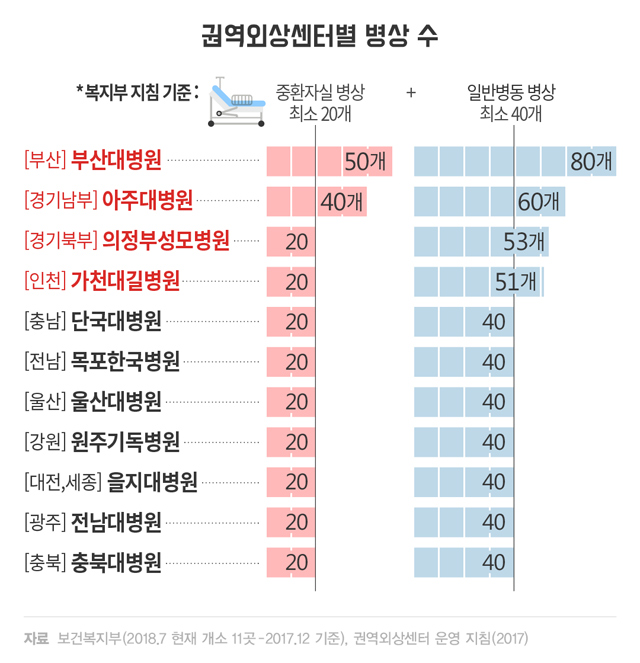

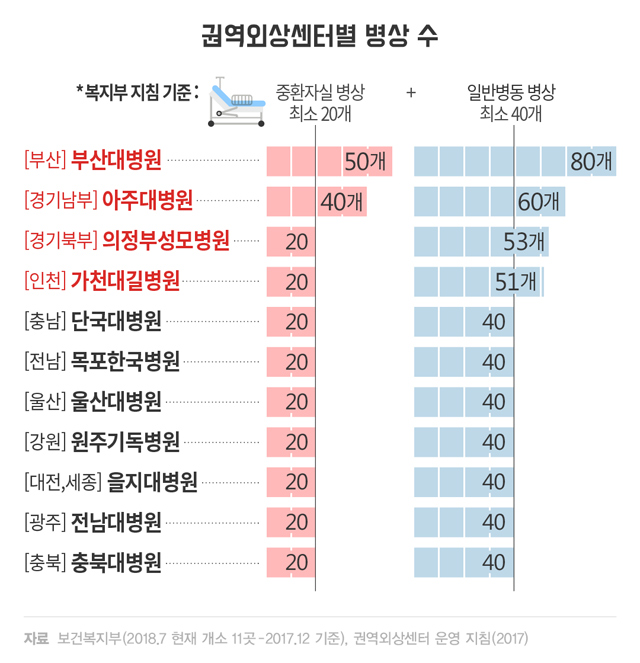

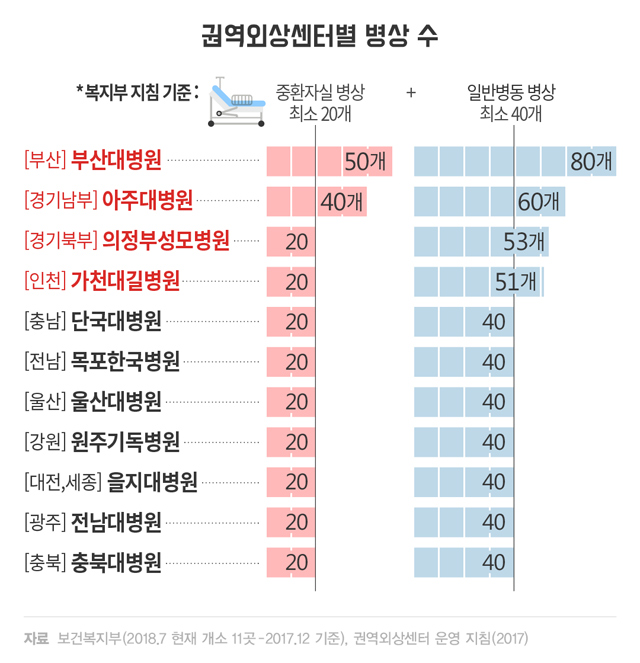

현재 개소한 센터 11곳의 병상은 모두 몇 개일까? 7곳은 복지부가 정한 지침에 따라 최소한의 숫자인 60개(중환자실 20개, 일반 40개)를, 부산대병원과 경기 아주대병원, 의정부 성모병원, 인천 가천대길병원은 이들보다 조금 더 많이 확보하고 있다. 충분한 수치일까?

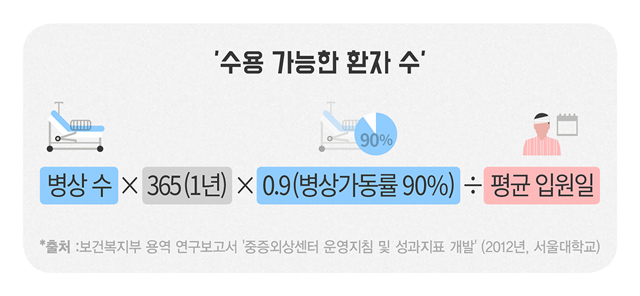

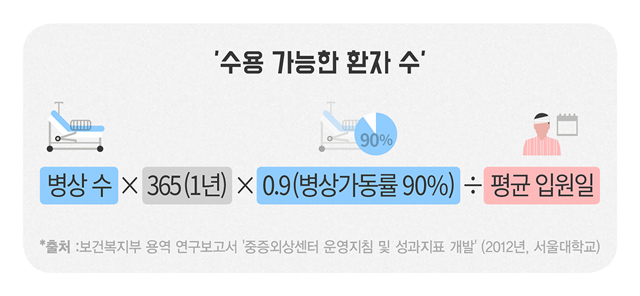

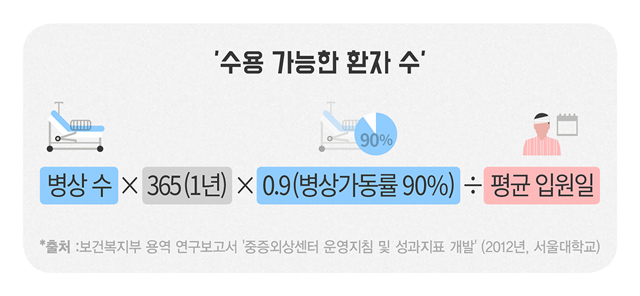

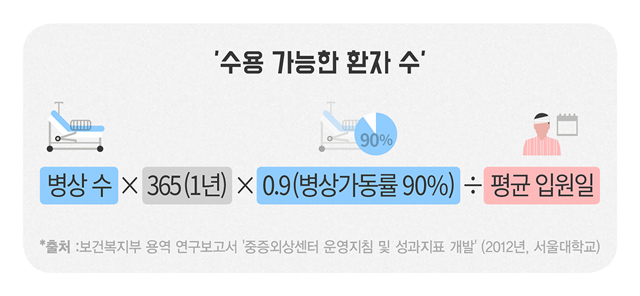

복지부가 2012년 서울대병원에 연구 용역을 맡겨 발표된 '중증외상센터 운영지침 및 성과지표 개발' 이란 보고서를 통해 단서를 찾을 수 있었다. 이 보고서는 '수용 가능한 환자 수'를 다음과 같이 계산했다.

병원에선 응급환자 등을 대비해 병상을 최대 90% 수준까지만 가동하는데 병상들이 365일 가동되는 와중에 환자 1명이 입원하는 기간을 나누면 대략 1년에 몇 명 정도의 환자를 수용할 수 있는지 계산하는 것이다.

개소 센터 11곳 중 9곳은 병상 충분치 않아

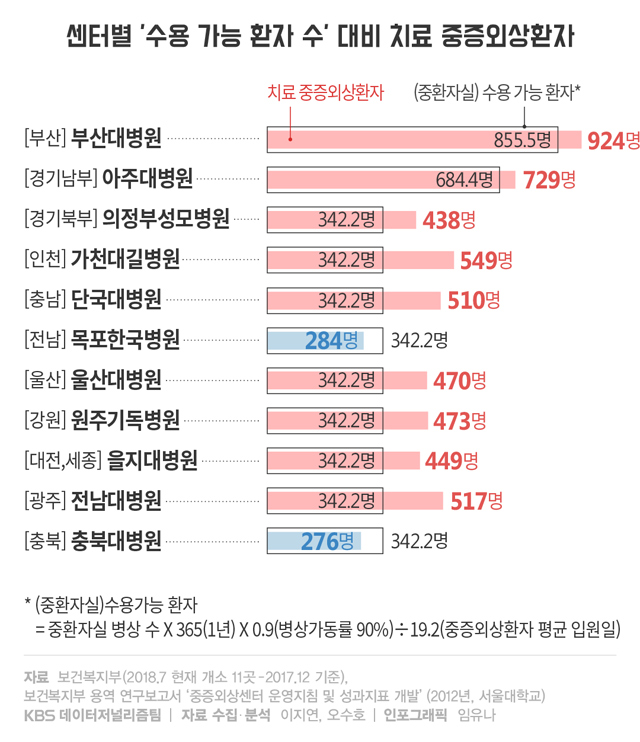

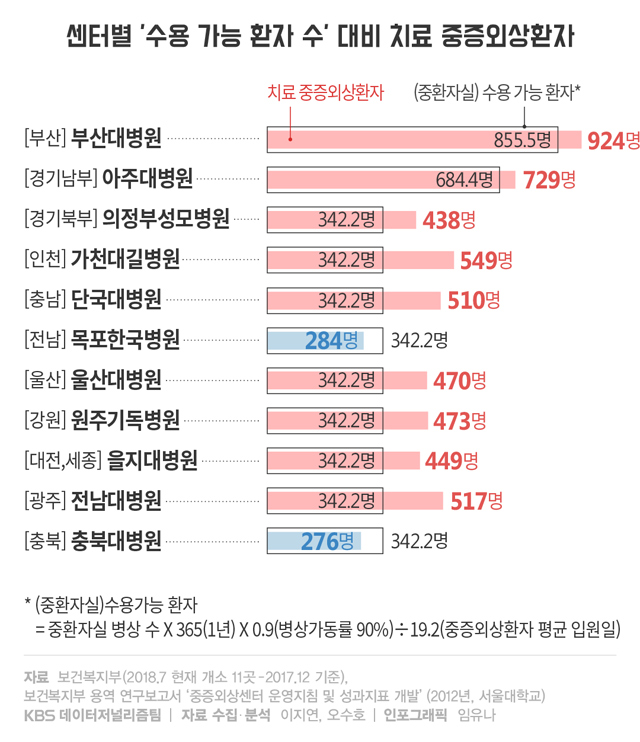

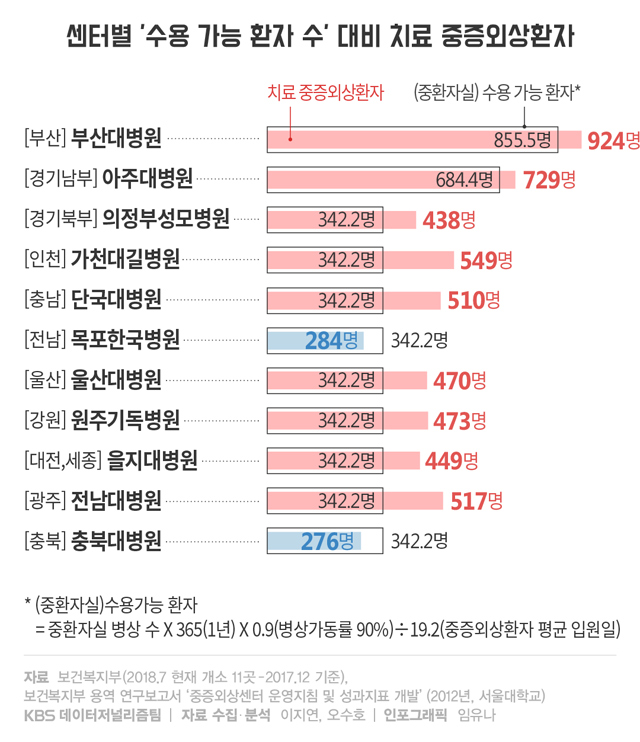

병상은 중환자실, 환자는 중증 외상으로 범위를 좁혀 '수용 가능한 환자 수'와 실제 진료한 환자 수를 비교해 보았다. 중환자실엔 산소호흡기, 심전도 측정기 등이 갖춰져 있어 중증 외상 환자에겐 필수인 장소이다. 반면 일반 환자는 본원 또는 다른 병원의 병상으로 옮겨져도 큰 무리가 없다고 판단했기 때문이다.

전남의 목포한국병원과 충북대병원을 제외하곤 9곳이 '수용 가능한 환자' 보다 진료한 환자가 많았다. 두 곳은 진료한 중증외상 환자가 300명 미만으로 다른 지역에 비해 현저히 적은 곳이기도 하다.

'수용 가능한 환자'란 수치가 평균치라 단순 비교가 다소 비약적인 측면이 있지 않을까? 병상가동률을 100%로 가정해서 비교해야 하는 것은 아닐까? 이 질문에 한 전문의는 '아니오'라고 대답했다.

그는 "외상센터는 주변에서 건물 붕괴나 대형 재난, 재해 사고 등이 나면 환자가 몰릴 수 있기 때문에 병상가동률을 90%보다 더 낮게, 즉 일반 병원보다 더 많은 병상을 확보해야 한다. 저 수식으로 비교한 것보다 더 많은 병상이 필요하다"고 주장했다.

"하지만 그 정도 수준을 기대하긴 어렵다. 병원 입장에선 센터 병상이 비어있으면 손해나 낭비라고 생각한다"며 "애초 나눠먹기식 배분이 된 것이 문제다. 권역외상센터는 일단 오는 환자는 제대로 치료하는 최종 의료기관이라고 생각해야 한다. 하지만 지금같이 쪼개져 있으면 일반 응급센터와 다를 게 없다."라고 비난했다.

"정확한 수요 판단 없이 동일 규모 지정이 문제"

지난해까지 권역외상센터 사업에 지원된 예산은 모두 2천2백억 원. 병상을 비롯한 시설 비용은 모든 센터가 똑같이 국비 80억 원을 지원받고 있다. 병상 등 시설을 더 확충하려면 별도로 각 병원이 자부담금을 늘리거나 지자체에서 예산을 받아와야 한다.

이국종 교수는 "정확한 수요 판단조차 없이 전국에 같은 규모로 중소형 외상센터만을 17개나 지정했다"며 "각 외상센터의 상황에 맞게 평가를 해서 선별적 지원을 해야 한다"고 주장하고 있다.

권역외상센터가 제 역할을 하려면 환자가 많은 곳에 의사도 많고 병상도 많은 큰 센터가 설치돼야 하고 적은 곳엔 작은 센터가 설치돼야 한다는 것이다. 하지만 인력과 예산이 넉넉하지 않으니 일단 전국 6곳에 대형 센터를 설치하고 나중에 여유가 생기면 차차 중소형 센터를 늘리는 방식으로 사업이 추진돼야 한다는 얘기다.

[연관기사]

[이국종의 분노①] 권역외상센터 ‘쪼개기 설치’ 일리 있나?

[이국종의 분노②] 모자란 전문의…“진료수준 차이 벌어질 것”

이국종 교수가 전국 17개로 쪼개진 현재의 권역외상센터 체제를 비판한 요점은 크게 두 가지였다. 하나는 앞선 기사에서 설명한 전문의 문제였고 다른 하나는 '병상 부족' 문제다.

이 교수는 "몇몇 외상센터들이 원래 병상 수를 넘어선 입원 환자들로 인해 자주 운영불능 상태에 빠지면서, 센터로 와야 할 중증 외상 환자들이 병상 부족 등으로 오지 못하는 일이 반복되고 있다."고 주장했다. 사실일까?

보건복지부 운영지침을 보면 '권역외상센터는 원칙적으로 중증외상 환자를 병상 등이 부족하다는 이유로 다른 병원으로 보내는, 전원(傳院)을 할 수 없다'고 명시돼 있다. 다만 부득이한 사유로 전원시킨 사례가 발생하면 복지부에 보고하게 돼 있다. 이런 사례가 센터별로 어느 정도나 되는지 알아보았다.

센터에서 다른 병원으로 옮겨진 중증외상 환자 2.3%

현재 개소한 센터 11곳이 지난해 치료한 중증외상 환자는 모두 5,619명. 이 가운데 다른 병원으로 이송된 사람은 130명으로 2.3% 수준이다.

이유는 '환자 또는 보호자의 요청'에 의한 전원이 78명으로 가장 많았고 '전문 응급의료가 필요해서 특성화 병원으로 옮긴 것'이 25명, '당장 응급수술이 불가능해서 옮긴 것'이 12명 순이었다. '중환자실 부족'으로 옮긴 경우는 6명에 그쳤다.

복지부는 '환자 또는 보호자 요청'은 "유명세가 있는 대형 병원을 선호하는 현상이 영향을 미친 것으로 보인다"고 설명했다. '전문 응급의료가 필요해서'라는 답변은 "가령 절단된 손가락을 붙이는 미세 접합이나 얼굴 외상 등으로 인한 수술은 권역외상센터보다 이 분야에 보다 전문적, 체계적 치료 체계를 갖춘 전문의가 진료하는 게 더 낫다고 판단하기 때문"이라고 말했다.

"센터들이 사유 둘러댔을 것" … "충분히 돌보지 못하는 게 문제"

그렇다면 병상이 부족해서 치료를 못 한다는 말은 과장된 것일까? 한 응급의학과 전문의는 절반 넘게 차지하는 '환자 또는 보호자 요청'이 결국은 병상 부족으로 옮겨진 환자들일 것이라고 말했다. 그는 "중증외상 환자면 엄청난 부상을 당한 건데 우여곡절 끝에 외상센터에 와서 생사가 좌우되는 마당에 다른 병원으로 옮겨달라는 요청을 하는 사람이 과연 있겠나?"라며 "매년 평가를 받아야 하는 센터들이 병상 부족을 다른 사유로 둘러댔을 가능성이 크다"고 말했다.

또 다른 외상 외과 전문의는 "충분히 환자를 돌보지 못하는 게 문제"라고 말했다. "위급한 환자가 오면 응급 처치를 하고 수술을 하는 등 급한 불은 끌 수 있다. 문제는 그 뒤로 감염이나 합병증 등을 살피며 환자를 보살펴야 하는데 새로 환자가 오면 종전 환자를 같은 병원 응급실이나 본원 병상으로 옮겨야 할 때가 많다."라고 말했다. 이 같은 경우는 병원을 옮기는 '전원'이 아니라 위 사례에 포함되지 않는다.

'수용 가능한 환자 수' 계산해 비교해 봤더니….

현재 개소한 센터 11곳의 병상은 모두 몇 개일까? 7곳은 복지부가 정한 지침에 따라 최소한의 숫자인 60개(중환자실 20개, 일반 40개)를, 부산대병원과 경기 아주대병원, 의정부 성모병원, 인천 가천대길병원은 이들보다 조금 더 많이 확보하고 있다. 충분한 수치일까?

복지부가 2012년 서울대병원에 연구 용역을 맡겨 발표된 '중증외상센터 운영지침 및 성과지표 개발' 이란 보고서를 통해 단서를 찾을 수 있었다. 이 보고서는 '수용 가능한 환자 수'를 다음과 같이 계산했다.

병원에선 응급환자 등을 대비해 병상을 최대 90% 수준까지만 가동하는데 병상들이 365일 가동되는 와중에 환자 1명이 입원하는 기간을 나누면 대략 1년에 몇 명 정도의 환자를 수용할 수 있는지 계산하는 것이다.

개소 센터 11곳 중 9곳은 병상 충분치 않아

병상은 중환자실, 환자는 중증 외상으로 범위를 좁혀 '수용 가능한 환자 수'와 실제 진료한 환자 수를 비교해 보았다. 중환자실엔 산소호흡기, 심전도 측정기 등이 갖춰져 있어 중증 외상 환자에겐 필수인 장소이다. 반면 일반 환자는 본원 또는 다른 병원의 병상으로 옮겨져도 큰 무리가 없다고 판단했기 때문이다.

전남의 목포한국병원과 충북대병원을 제외하곤 9곳이 '수용 가능한 환자' 보다 진료한 환자가 많았다. 두 곳은 진료한 중증외상 환자가 300명 미만으로 다른 지역에 비해 현저히 적은 곳이기도 하다.

'수용 가능한 환자'란 수치가 평균치라 단순 비교가 다소 비약적인 측면이 있지 않을까? 병상가동률을 100%로 가정해서 비교해야 하는 것은 아닐까? 이 질문에 한 전문의는 '아니오'라고 대답했다.

그는 "외상센터는 주변에서 건물 붕괴나 대형 재난, 재해 사고 등이 나면 환자가 몰릴 수 있기 때문에 병상가동률을 90%보다 더 낮게, 즉 일반 병원보다 더 많은 병상을 확보해야 한다. 저 수식으로 비교한 것보다 더 많은 병상이 필요하다"고 주장했다.

"하지만 그 정도 수준을 기대하긴 어렵다. 병원 입장에선 센터 병상이 비어있으면 손해나 낭비라고 생각한다"며 "애초 나눠먹기식 배분이 된 것이 문제다. 권역외상센터는 일단 오는 환자는 제대로 치료하는 최종 의료기관이라고 생각해야 한다. 하지만 지금같이 쪼개져 있으면 일반 응급센터와 다를 게 없다."라고 비난했다.

"정확한 수요 판단 없이 동일 규모 지정이 문제"

지난해까지 권역외상센터 사업에 지원된 예산은 모두 2천2백억 원. 병상을 비롯한 시설 비용은 모든 센터가 똑같이 국비 80억 원을 지원받고 있다. 병상 등 시설을 더 확충하려면 별도로 각 병원이 자부담금을 늘리거나 지자체에서 예산을 받아와야 한다.

이국종 교수는 "정확한 수요 판단조차 없이 전국에 같은 규모로 중소형 외상센터만을 17개나 지정했다"며 "각 외상센터의 상황에 맞게 평가를 해서 선별적 지원을 해야 한다"고 주장하고 있다.

권역외상센터가 제 역할을 하려면 환자가 많은 곳에 의사도 많고 병상도 많은 큰 센터가 설치돼야 하고 적은 곳엔 작은 센터가 설치돼야 한다는 것이다. 하지만 인력과 예산이 넉넉하지 않으니 일단 전국 6곳에 대형 센터를 설치하고 나중에 여유가 생기면 차차 중소형 센터를 늘리는 방식으로 사업이 추진돼야 한다는 얘기다.

[연관기사]

[이국종의 분노①] 권역외상센터 ‘쪼개기 설치’ 일리 있나?

[이국종의 분노②] 모자란 전문의…“진료수준 차이 벌어질 것”

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [이국종의 분노③] 부족한 병상…“동일한 규모로 나누기가 문제”

-

- 입력 2018-07-27 14:21:18

- 수정2018-07-27 14:21:32

"몇몇 외상센터는 병상 부족으로 환자들이 못 온다"

이국종 교수가 전국 17개로 쪼개진 현재의 권역외상센터 체제를 비판한 요점은 크게 두 가지였다. 하나는 앞선 기사에서 설명한 전문의 문제였고 다른 하나는 '병상 부족' 문제다.

이 교수는 "몇몇 외상센터들이 원래 병상 수를 넘어선 입원 환자들로 인해 자주 운영불능 상태에 빠지면서, 센터로 와야 할 중증 외상 환자들이 병상 부족 등으로 오지 못하는 일이 반복되고 있다."고 주장했다. 사실일까?

보건복지부 운영지침을 보면 '권역외상센터는 원칙적으로 중증외상 환자를 병상 등이 부족하다는 이유로 다른 병원으로 보내는, 전원(傳院)을 할 수 없다'고 명시돼 있다. 다만 부득이한 사유로 전원시킨 사례가 발생하면 복지부에 보고하게 돼 있다. 이런 사례가 센터별로 어느 정도나 되는지 알아보았다.

센터에서 다른 병원으로 옮겨진 중증외상 환자 2.3%

현재 개소한 센터 11곳이 지난해 치료한 중증외상 환자는 모두 5,619명. 이 가운데 다른 병원으로 이송된 사람은 130명으로 2.3% 수준이다.

이유는 '환자 또는 보호자의 요청'에 의한 전원이 78명으로 가장 많았고 '전문 응급의료가 필요해서 특성화 병원으로 옮긴 것'이 25명, '당장 응급수술이 불가능해서 옮긴 것'이 12명 순이었다. '중환자실 부족'으로 옮긴 경우는 6명에 그쳤다.

복지부는 '환자 또는 보호자 요청'은 "유명세가 있는 대형 병원을 선호하는 현상이 영향을 미친 것으로 보인다"고 설명했다. '전문 응급의료가 필요해서'라는 답변은 "가령 절단된 손가락을 붙이는 미세 접합이나 얼굴 외상 등으로 인한 수술은 권역외상센터보다 이 분야에 보다 전문적, 체계적 치료 체계를 갖춘 전문의가 진료하는 게 더 낫다고 판단하기 때문"이라고 말했다.

"센터들이 사유 둘러댔을 것" … "충분히 돌보지 못하는 게 문제"

그렇다면 병상이 부족해서 치료를 못 한다는 말은 과장된 것일까? 한 응급의학과 전문의는 절반 넘게 차지하는 '환자 또는 보호자 요청'이 결국은 병상 부족으로 옮겨진 환자들일 것이라고 말했다. 그는 "중증외상 환자면 엄청난 부상을 당한 건데 우여곡절 끝에 외상센터에 와서 생사가 좌우되는 마당에 다른 병원으로 옮겨달라는 요청을 하는 사람이 과연 있겠나?"라며 "매년 평가를 받아야 하는 센터들이 병상 부족을 다른 사유로 둘러댔을 가능성이 크다"고 말했다.

또 다른 외상 외과 전문의는 "충분히 환자를 돌보지 못하는 게 문제"라고 말했다. "위급한 환자가 오면 응급 처치를 하고 수술을 하는 등 급한 불은 끌 수 있다. 문제는 그 뒤로 감염이나 합병증 등을 살피며 환자를 보살펴야 하는데 새로 환자가 오면 종전 환자를 같은 병원 응급실이나 본원 병상으로 옮겨야 할 때가 많다."라고 말했다. 이 같은 경우는 병원을 옮기는 '전원'이 아니라 위 사례에 포함되지 않는다.

'수용 가능한 환자 수' 계산해 비교해 봤더니….

현재 개소한 센터 11곳의 병상은 모두 몇 개일까? 7곳은 복지부가 정한 지침에 따라 최소한의 숫자인 60개(중환자실 20개, 일반 40개)를, 부산대병원과 경기 아주대병원, 의정부 성모병원, 인천 가천대길병원은 이들보다 조금 더 많이 확보하고 있다. 충분한 수치일까?

복지부가 2012년 서울대병원에 연구 용역을 맡겨 발표된 '중증외상센터 운영지침 및 성과지표 개발' 이란 보고서를 통해 단서를 찾을 수 있었다. 이 보고서는 '수용 가능한 환자 수'를 다음과 같이 계산했다.

병원에선 응급환자 등을 대비해 병상을 최대 90% 수준까지만 가동하는데 병상들이 365일 가동되는 와중에 환자 1명이 입원하는 기간을 나누면 대략 1년에 몇 명 정도의 환자를 수용할 수 있는지 계산하는 것이다.

개소 센터 11곳 중 9곳은 병상 충분치 않아

병상은 중환자실, 환자는 중증 외상으로 범위를 좁혀 '수용 가능한 환자 수'와 실제 진료한 환자 수를 비교해 보았다. 중환자실엔 산소호흡기, 심전도 측정기 등이 갖춰져 있어 중증 외상 환자에겐 필수인 장소이다. 반면 일반 환자는 본원 또는 다른 병원의 병상으로 옮겨져도 큰 무리가 없다고 판단했기 때문이다.

전남의 목포한국병원과 충북대병원을 제외하곤 9곳이 '수용 가능한 환자' 보다 진료한 환자가 많았다. 두 곳은 진료한 중증외상 환자가 300명 미만으로 다른 지역에 비해 현저히 적은 곳이기도 하다.

'수용 가능한 환자'란 수치가 평균치라 단순 비교가 다소 비약적인 측면이 있지 않을까? 병상가동률을 100%로 가정해서 비교해야 하는 것은 아닐까? 이 질문에 한 전문의는 '아니오'라고 대답했다.

그는 "외상센터는 주변에서 건물 붕괴나 대형 재난, 재해 사고 등이 나면 환자가 몰릴 수 있기 때문에 병상가동률을 90%보다 더 낮게, 즉 일반 병원보다 더 많은 병상을 확보해야 한다. 저 수식으로 비교한 것보다 더 많은 병상이 필요하다"고 주장했다.

"하지만 그 정도 수준을 기대하긴 어렵다. 병원 입장에선 센터 병상이 비어있으면 손해나 낭비라고 생각한다"며 "애초 나눠먹기식 배분이 된 것이 문제다. 권역외상센터는 일단 오는 환자는 제대로 치료하는 최종 의료기관이라고 생각해야 한다. 하지만 지금같이 쪼개져 있으면 일반 응급센터와 다를 게 없다."라고 비난했다.

"정확한 수요 판단 없이 동일 규모 지정이 문제"

지난해까지 권역외상센터 사업에 지원된 예산은 모두 2천2백억 원. 병상을 비롯한 시설 비용은 모든 센터가 똑같이 국비 80억 원을 지원받고 있다. 병상 등 시설을 더 확충하려면 별도로 각 병원이 자부담금을 늘리거나 지자체에서 예산을 받아와야 한다.

이국종 교수는 "정확한 수요 판단조차 없이 전국에 같은 규모로 중소형 외상센터만을 17개나 지정했다"며 "각 외상센터의 상황에 맞게 평가를 해서 선별적 지원을 해야 한다"고 주장하고 있다.

권역외상센터가 제 역할을 하려면 환자가 많은 곳에 의사도 많고 병상도 많은 큰 센터가 설치돼야 하고 적은 곳엔 작은 센터가 설치돼야 한다는 것이다. 하지만 인력과 예산이 넉넉하지 않으니 일단 전국 6곳에 대형 센터를 설치하고 나중에 여유가 생기면 차차 중소형 센터를 늘리는 방식으로 사업이 추진돼야 한다는 얘기다.

[연관기사]

[이국종의 분노①] 권역외상센터 ‘쪼개기 설치’ 일리 있나?

[이국종의 분노②] 모자란 전문의…“진료수준 차이 벌어질 것”

이국종 교수가 전국 17개로 쪼개진 현재의 권역외상센터 체제를 비판한 요점은 크게 두 가지였다. 하나는 앞선 기사에서 설명한 전문의 문제였고 다른 하나는 '병상 부족' 문제다.

이 교수는 "몇몇 외상센터들이 원래 병상 수를 넘어선 입원 환자들로 인해 자주 운영불능 상태에 빠지면서, 센터로 와야 할 중증 외상 환자들이 병상 부족 등으로 오지 못하는 일이 반복되고 있다."고 주장했다. 사실일까?

보건복지부 운영지침을 보면 '권역외상센터는 원칙적으로 중증외상 환자를 병상 등이 부족하다는 이유로 다른 병원으로 보내는, 전원(傳院)을 할 수 없다'고 명시돼 있다. 다만 부득이한 사유로 전원시킨 사례가 발생하면 복지부에 보고하게 돼 있다. 이런 사례가 센터별로 어느 정도나 되는지 알아보았다.

센터에서 다른 병원으로 옮겨진 중증외상 환자 2.3%

현재 개소한 센터 11곳이 지난해 치료한 중증외상 환자는 모두 5,619명. 이 가운데 다른 병원으로 이송된 사람은 130명으로 2.3% 수준이다.

이유는 '환자 또는 보호자의 요청'에 의한 전원이 78명으로 가장 많았고 '전문 응급의료가 필요해서 특성화 병원으로 옮긴 것'이 25명, '당장 응급수술이 불가능해서 옮긴 것'이 12명 순이었다. '중환자실 부족'으로 옮긴 경우는 6명에 그쳤다.

복지부는 '환자 또는 보호자 요청'은 "유명세가 있는 대형 병원을 선호하는 현상이 영향을 미친 것으로 보인다"고 설명했다. '전문 응급의료가 필요해서'라는 답변은 "가령 절단된 손가락을 붙이는 미세 접합이나 얼굴 외상 등으로 인한 수술은 권역외상센터보다 이 분야에 보다 전문적, 체계적 치료 체계를 갖춘 전문의가 진료하는 게 더 낫다고 판단하기 때문"이라고 말했다.

"센터들이 사유 둘러댔을 것" … "충분히 돌보지 못하는 게 문제"

그렇다면 병상이 부족해서 치료를 못 한다는 말은 과장된 것일까? 한 응급의학과 전문의는 절반 넘게 차지하는 '환자 또는 보호자 요청'이 결국은 병상 부족으로 옮겨진 환자들일 것이라고 말했다. 그는 "중증외상 환자면 엄청난 부상을 당한 건데 우여곡절 끝에 외상센터에 와서 생사가 좌우되는 마당에 다른 병원으로 옮겨달라는 요청을 하는 사람이 과연 있겠나?"라며 "매년 평가를 받아야 하는 센터들이 병상 부족을 다른 사유로 둘러댔을 가능성이 크다"고 말했다.

또 다른 외상 외과 전문의는 "충분히 환자를 돌보지 못하는 게 문제"라고 말했다. "위급한 환자가 오면 응급 처치를 하고 수술을 하는 등 급한 불은 끌 수 있다. 문제는 그 뒤로 감염이나 합병증 등을 살피며 환자를 보살펴야 하는데 새로 환자가 오면 종전 환자를 같은 병원 응급실이나 본원 병상으로 옮겨야 할 때가 많다."라고 말했다. 이 같은 경우는 병원을 옮기는 '전원'이 아니라 위 사례에 포함되지 않는다.

'수용 가능한 환자 수' 계산해 비교해 봤더니….

현재 개소한 센터 11곳의 병상은 모두 몇 개일까? 7곳은 복지부가 정한 지침에 따라 최소한의 숫자인 60개(중환자실 20개, 일반 40개)를, 부산대병원과 경기 아주대병원, 의정부 성모병원, 인천 가천대길병원은 이들보다 조금 더 많이 확보하고 있다. 충분한 수치일까?

복지부가 2012년 서울대병원에 연구 용역을 맡겨 발표된 '중증외상센터 운영지침 및 성과지표 개발' 이란 보고서를 통해 단서를 찾을 수 있었다. 이 보고서는 '수용 가능한 환자 수'를 다음과 같이 계산했다.

병원에선 응급환자 등을 대비해 병상을 최대 90% 수준까지만 가동하는데 병상들이 365일 가동되는 와중에 환자 1명이 입원하는 기간을 나누면 대략 1년에 몇 명 정도의 환자를 수용할 수 있는지 계산하는 것이다.

개소 센터 11곳 중 9곳은 병상 충분치 않아

병상은 중환자실, 환자는 중증 외상으로 범위를 좁혀 '수용 가능한 환자 수'와 실제 진료한 환자 수를 비교해 보았다. 중환자실엔 산소호흡기, 심전도 측정기 등이 갖춰져 있어 중증 외상 환자에겐 필수인 장소이다. 반면 일반 환자는 본원 또는 다른 병원의 병상으로 옮겨져도 큰 무리가 없다고 판단했기 때문이다.

전남의 목포한국병원과 충북대병원을 제외하곤 9곳이 '수용 가능한 환자' 보다 진료한 환자가 많았다. 두 곳은 진료한 중증외상 환자가 300명 미만으로 다른 지역에 비해 현저히 적은 곳이기도 하다.

'수용 가능한 환자'란 수치가 평균치라 단순 비교가 다소 비약적인 측면이 있지 않을까? 병상가동률을 100%로 가정해서 비교해야 하는 것은 아닐까? 이 질문에 한 전문의는 '아니오'라고 대답했다.

그는 "외상센터는 주변에서 건물 붕괴나 대형 재난, 재해 사고 등이 나면 환자가 몰릴 수 있기 때문에 병상가동률을 90%보다 더 낮게, 즉 일반 병원보다 더 많은 병상을 확보해야 한다. 저 수식으로 비교한 것보다 더 많은 병상이 필요하다"고 주장했다.

"하지만 그 정도 수준을 기대하긴 어렵다. 병원 입장에선 센터 병상이 비어있으면 손해나 낭비라고 생각한다"며 "애초 나눠먹기식 배분이 된 것이 문제다. 권역외상센터는 일단 오는 환자는 제대로 치료하는 최종 의료기관이라고 생각해야 한다. 하지만 지금같이 쪼개져 있으면 일반 응급센터와 다를 게 없다."라고 비난했다.

"정확한 수요 판단 없이 동일 규모 지정이 문제"

지난해까지 권역외상센터 사업에 지원된 예산은 모두 2천2백억 원. 병상을 비롯한 시설 비용은 모든 센터가 똑같이 국비 80억 원을 지원받고 있다. 병상 등 시설을 더 확충하려면 별도로 각 병원이 자부담금을 늘리거나 지자체에서 예산을 받아와야 한다.

이국종 교수는 "정확한 수요 판단조차 없이 전국에 같은 규모로 중소형 외상센터만을 17개나 지정했다"며 "각 외상센터의 상황에 맞게 평가를 해서 선별적 지원을 해야 한다"고 주장하고 있다.

권역외상센터가 제 역할을 하려면 환자가 많은 곳에 의사도 많고 병상도 많은 큰 센터가 설치돼야 하고 적은 곳엔 작은 센터가 설치돼야 한다는 것이다. 하지만 인력과 예산이 넉넉하지 않으니 일단 전국 6곳에 대형 센터를 설치하고 나중에 여유가 생기면 차차 중소형 센터를 늘리는 방식으로 사업이 추진돼야 한다는 얘기다.

[연관기사]

[이국종의 분노①] 권역외상센터 ‘쪼개기 설치’ 일리 있나?

[이국종의 분노②] 모자란 전문의…“진료수준 차이 벌어질 것”

-

-

오수호 기자 oasis@kbs.co.kr

오수호 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.