[단독] ‘시신 인계받으려면 돈부터 내라?’ 황당한 요양병원

입력 2018.12.12 (19:02)

수정 2018.12.13 (09:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

'돈부터 내라' 그러면 시신 주겠다

지난 8일 오전 10시 34분, 경기도 수원시의 한 요양 병원에서 78살 환자 김 모 씨가 세상을 떠났습니다. 곧바로 연락을 받은 아들이 병원에 도착했습니다. 일반적인 경우라면 주치의를 만나 사망 경위에 관해 설명을 듣고, 사망진단서와 함께 시신을 넘겨받습니다.

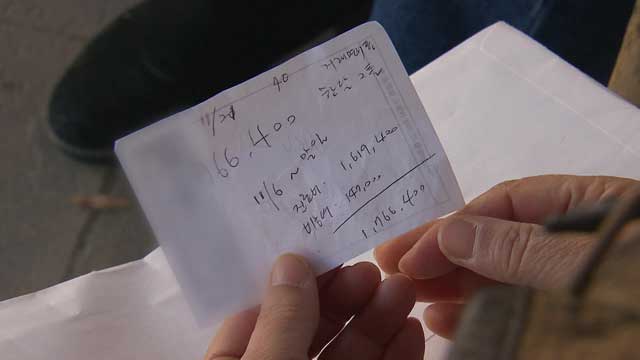

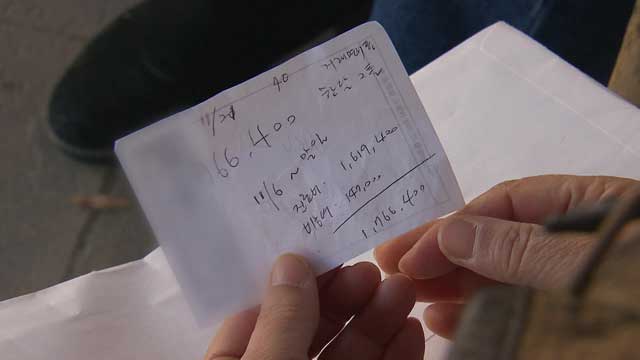

하지만 병원은 아들 김 씨에게 먼저 '돈을 내라'고 했습니다. 김 씨의 간병비와 진료비 등 병원이 청구한 돈은 176만 6,400원. 영수증은 없었습니다. 그저 '퇴근하기 전 직원이 적어서 경비에게 건네주고 갔다'는 쪽지 한 장이 전부였습니다. 손바닥보다 조금 작은 크기에, 이면지를 재활용해 뒷면의 홍보 문구가 그대로 비치는 종이였습니다.

액수가 적힌 쪽지를 준 사람은 경비원이었습니다. 수납 업무를 보는 직원들은 하필 토요일이라 낮 2시에 모두 퇴근했다고 했습니다. 연락을 받은 유가족들이 속속 병원으로 도착하는 동안, 돈을 내지 않으면 시신 인도도 사망진단서를 넘겨주는 것도 불가능하다는 경비 직원의 입장은 완강했습니다. 어렵게 연락이 닿은 병원 원무과장은 가족들에게 '구체적인 정산 내용을 알고 싶으면 업무 시간인 월요일 오전 9시 이후에 다시 오라'는 설명을 반복했습니다.

결국, 실랑이는 경찰이 출동해 직원들이 출근한 뒤에야 마무리됐습니다. 아니, 그런 줄 알았습니다. 오후 8시쯤 유족들이 경찰과 함께 시신을 확인하러 이동했을 때, 김 씨는 별도의 격리 공간이 아닌 다인실 병실 한편에 누워 있었습니다. 9시간을 훌쩍 넘기는 긴 시간 동안, 일반 환자들이 생활하는 병실 한편에서 김 씨의 시신은 눈도 감지 못한 채 싸늘히 식어갔습니다. 복잡한 정산을 거쳐 150만 원을 내고 가족들이 고인을 인근 장례식장으로 모신 시각은 밤 10시쯤. 김 씨가 사망한 지 12시간 가까이 지난 뒤였습니다.

시신 '안치실' 들여다보니...

병원이 공개한 '시신 안치실'의 모습. 커튼 너머로 다른 환자들의 병상이 보인다

병원이 공개한 '시신 안치실'의 모습. 커튼 너머로 다른 환자들의 병상이 보인다해명을 듣기 위해 오늘(12일) 병원을 찾았을 때, 병원은 김 씨가 있던 곳을 '안치실'이라고 표현했습니다. 별도의 영안실이 없어, 환자가 숨지면 보호자들이 도착할 때까지 으레 그곳에 둔다는 겁니다. 하지만 '안치실'이라는 이름과 달리 시신과 환자 병상 사이엔 얇은 커튼 한 장이 드리워져 있을 뿐입니다. 고령 환자 여러 명이 시신 부패 과정에서 발생할 수 있는 각종 오염에 노출될 수 있는 겁니다.

병원은 당시 김 씨와 같은 병실에 환자들이 몇 명이나 있었는지 묻는 말에 답변을 거부했습니다. 또 "보호자에게 대략적인 부담 금액을 안내하는 과정에서 오해가 있었던 것으로 보인다"며, 평소에는 장례 절차를 밟을 수 있도록 사망진단서 정도만 발급하고, 비용 수납은 나중에 진행하는 게 정상적인 절차라고 설명했습니다. "경비 직원이 왜 돈을 내야만 시신 등을 넘겨줄 수 있다고 말했는지는 모르겠다"고도 덧붙였습니다.

김 씨 외조카 사광주(57)씨가 기자와 대화를 나누고 있다

김 씨 외조카 사광주(57)씨가 기자와 대화를 나누고 있다하지만 김 씨의 가족들은 이미 너무 큰 상처를 받았다고 말합니다. 외조카 사광주(57) 씨는 "병원에 오면 담당 의사나 간병인 등이 사망 경위를 설명해 줄 줄 알았다. 그런데 경비 아저씨라는 분만 남아 '나는 건물 지키는 사람인데 뭘 알겠느냐, 돈 받고 사망진단서 주라는 말만 들었을 뿐 아무것도 모른다'는 말을 해 정말 황당했다"고 말했습니다. 또 "시신이 환자들과 같은 병실에 거의 10시간 동안 같이 있었다는 걸 다른 환자 보호자들이 알면 얼마나 황당하겠느냐. 고인에 대한 예의도 아니지만, 환자들도 무서웠을 것"이라고 말했습니다.

■ 요양병원 사망자 시신 처리 기준과 절차는?

문제는 요양 병원에서 사망자가 발생했을 경우 어떻게 처리해야 하는지 기준이 없다는 겁니다. 해당 병원에 2차례에 걸쳐 인증을 내준 의료기관평가인증원은 "살아 있는 환자가 입원해서 퇴원할 때까지 어떻게 처리하는가에 대한 평가 기준은 있지만, 사망자의 시신을 어떻게 처리해야 하는지에 대한 기준은 없다"고 설명했습니다.

바른 미래당 소속 최도자 의원이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료를 보면, 지난해 전체 사망자 3명 중 1명은 노인요양병원이나 요양 시설에서 임종을 맞았다고 합니다. 노인 요양병원이나 요양 시설에서 숨진 사람은 해마다 늘어 지난해 9만 7,985명에 이르렀는데, 관련 제도는 현실을 따라잡지 못하고 있는 겁니다. 서 씨처럼 황당한 일을 겪는 경우가 또 나오지 않으려면, '가족처럼 모시겠다'고 약속하는 요양병원이 고인의 임종도 아름답게 마무리할 수 있도록 구체적인 기준이 마련되어야 할 것으로 보입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [단독] ‘시신 인계받으려면 돈부터 내라?’ 황당한 요양병원

-

- 입력 2018-12-12 19:02:48

- 수정2018-12-13 09:24:40

'돈부터 내라' 그러면 시신 주겠다

지난 8일 오전 10시 34분, 경기도 수원시의 한 요양 병원에서 78살 환자 김 모 씨가 세상을 떠났습니다. 곧바로 연락을 받은 아들이 병원에 도착했습니다. 일반적인 경우라면 주치의를 만나 사망 경위에 관해 설명을 듣고, 사망진단서와 함께 시신을 넘겨받습니다.

하지만 병원은 아들 김 씨에게 먼저 '돈을 내라'고 했습니다. 김 씨의 간병비와 진료비 등 병원이 청구한 돈은 176만 6,400원. 영수증은 없었습니다. 그저 '퇴근하기 전 직원이 적어서 경비에게 건네주고 갔다'는 쪽지 한 장이 전부였습니다. 손바닥보다 조금 작은 크기에, 이면지를 재활용해 뒷면의 홍보 문구가 그대로 비치는 종이였습니다.

액수가 적힌 쪽지를 준 사람은 경비원이었습니다. 수납 업무를 보는 직원들은 하필 토요일이라 낮 2시에 모두 퇴근했다고 했습니다. 연락을 받은 유가족들이 속속 병원으로 도착하는 동안, 돈을 내지 않으면 시신 인도도 사망진단서를 넘겨주는 것도 불가능하다는 경비 직원의 입장은 완강했습니다. 어렵게 연락이 닿은 병원 원무과장은 가족들에게 '구체적인 정산 내용을 알고 싶으면 업무 시간인 월요일 오전 9시 이후에 다시 오라'는 설명을 반복했습니다.

결국, 실랑이는 경찰이 출동해 직원들이 출근한 뒤에야 마무리됐습니다. 아니, 그런 줄 알았습니다. 오후 8시쯤 유족들이 경찰과 함께 시신을 확인하러 이동했을 때, 김 씨는 별도의 격리 공간이 아닌 다인실 병실 한편에 누워 있었습니다. 9시간을 훌쩍 넘기는 긴 시간 동안, 일반 환자들이 생활하는 병실 한편에서 김 씨의 시신은 눈도 감지 못한 채 싸늘히 식어갔습니다. 복잡한 정산을 거쳐 150만 원을 내고 가족들이 고인을 인근 장례식장으로 모신 시각은 밤 10시쯤. 김 씨가 사망한 지 12시간 가까이 지난 뒤였습니다.

시신 '안치실' 들여다보니...

해명을 듣기 위해 오늘(12일) 병원을 찾았을 때, 병원은 김 씨가 있던 곳을 '안치실'이라고 표현했습니다. 별도의 영안실이 없어, 환자가 숨지면 보호자들이 도착할 때까지 으레 그곳에 둔다는 겁니다. 하지만 '안치실'이라는 이름과 달리 시신과 환자 병상 사이엔 얇은 커튼 한 장이 드리워져 있을 뿐입니다. 고령 환자 여러 명이 시신 부패 과정에서 발생할 수 있는 각종 오염에 노출될 수 있는 겁니다.

병원은 당시 김 씨와 같은 병실에 환자들이 몇 명이나 있었는지 묻는 말에 답변을 거부했습니다. 또 "보호자에게 대략적인 부담 금액을 안내하는 과정에서 오해가 있었던 것으로 보인다"며, 평소에는 장례 절차를 밟을 수 있도록 사망진단서 정도만 발급하고, 비용 수납은 나중에 진행하는 게 정상적인 절차라고 설명했습니다. "경비 직원이 왜 돈을 내야만 시신 등을 넘겨줄 수 있다고 말했는지는 모르겠다"고도 덧붙였습니다.

하지만 김 씨의 가족들은 이미 너무 큰 상처를 받았다고 말합니다. 외조카 사광주(57) 씨는 "병원에 오면 담당 의사나 간병인 등이 사망 경위를 설명해 줄 줄 알았다. 그런데 경비 아저씨라는 분만 남아 '나는 건물 지키는 사람인데 뭘 알겠느냐, 돈 받고 사망진단서 주라는 말만 들었을 뿐 아무것도 모른다'는 말을 해 정말 황당했다"고 말했습니다. 또 "시신이 환자들과 같은 병실에 거의 10시간 동안 같이 있었다는 걸 다른 환자 보호자들이 알면 얼마나 황당하겠느냐. 고인에 대한 예의도 아니지만, 환자들도 무서웠을 것"이라고 말했습니다.

■ 요양병원 사망자 시신 처리 기준과 절차는?

문제는 요양 병원에서 사망자가 발생했을 경우 어떻게 처리해야 하는지 기준이 없다는 겁니다. 해당 병원에 2차례에 걸쳐 인증을 내준 의료기관평가인증원은 "살아 있는 환자가 입원해서 퇴원할 때까지 어떻게 처리하는가에 대한 평가 기준은 있지만, 사망자의 시신을 어떻게 처리해야 하는지에 대한 기준은 없다"고 설명했습니다.

바른 미래당 소속 최도자 의원이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료를 보면, 지난해 전체 사망자 3명 중 1명은 노인요양병원이나 요양 시설에서 임종을 맞았다고 합니다. 노인 요양병원이나 요양 시설에서 숨진 사람은 해마다 늘어 지난해 9만 7,985명에 이르렀는데, 관련 제도는 현실을 따라잡지 못하고 있는 겁니다. 서 씨처럼 황당한 일을 겪는 경우가 또 나오지 않으려면, '가족처럼 모시겠다'고 약속하는 요양병원이 고인의 임종도 아름답게 마무리할 수 있도록 구체적인 기준이 마련되어야 할 것으로 보입니다.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.