‘접속 차단’의 딜레마…“피해자 생존권 보호” vs “통신의 자유 침해”

입력 2019.02.14 (16:06)

수정 2019.02.14 (16:18)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

■ 인터넷 사이트 '접속 차단' 논란 … 유해 사이트는 관련법 따라 차단

우회·보안접속까지 차단 … 도청·감청 우려

불법 정보는 늘어나는데 통제는 어려워 … 디지털 성범죄 심의 만 7천 건 넘어서

디지털 성범죄 정보 '삭제'는 1%도 안 돼 … 대부분 '접속 차단'

'규제'와 '자유' 딜레마… "디지털 성범죄 피해자는 생존권 위협받아"

인터넷 사이트 접속 차단? … 유해 사이트는 '원래' 접근 금지!

'인터넷 접속 차단'이 뜨거운 감자다. 중국이나 중동 국가들처럼 정부가 인터넷을 통제하게 되는 것 아니냐는 우려마저 나온다.

사실 이번 논란이 불거지기 전에도 정부는 유해 사이트 접속을 차단해왔다. 불법 음란물과 불법 도박 등 유해 정보를 유통하는 인터넷 사이트에 접속하면 불법 유해정보 차단안내(warning.or.kr)나 경고 문구가 뜨며 접근이 차단됐다.

문제는 이 같은 접속 차단의 효과가 미비했다는 점이다. 유해 사이트가 'http 방식' 대신 'https, 보안 접속'이나 '우회 접속'으로 정보를 유통하면 사용자는 손쉽게 해당 사이트에 접근할 수 있었다.

이런 문제를 해결하기 위해 따라 방송통신위원회와 방송통신심의위원회는 지난해 6월부터 7개 인터넷서비스 제공사업자(KT, LG유플러스, SK브로드밴드, 삼성SDS, KINX, 세종텔레콤, 드림라인)와 새로운 접속 차단 기술을 협의해왔다.

신기술 'SNI 차단 방식' 도입…'검열' 논란 불 지펴

그렇게 도입된 기술이 '보안 접속(https)' 방식의 해외인터넷 사이트 접속을 차단하는 SNI(Server Name Indication) 필드 차단 방식'이다.

사용자가 인터넷 사이트에 접근하려면 'SNI 필드'라는 영역을 거쳐야 한다. 인터넷 사업자는 SNI 필드에서 사이트의 서버를 확인할 수 있다. 이때 접근하려는 사이트가 유해 사이트로 확인되면 접근을 차단하는 것이 SNI 차단 방식이다. 즉, 인터넷 사업자가 사용자의 데이터를 확인한다는 측면에서 "감청과 도청의 여지가 있다"는 비판이 제기된다.

정부가 적극적으로 해명에 나섰지만 논란은 커지고 있다. 지난 11일 방송통신심의위원회는 통신 심의를 거쳐 유해 사이트 895곳에 대한 접속 차단을 결정했고 SNI 차단방식이 시작됐다.

사용자들은 즉각 반발했고 12일 방송통신위원회가 설명자료를 냈다. "SNI 차단방식은 암호화되지 않는 영역인 SNI 필드에서 차단 대상 서버를 확인하여 차단하는 방식"이라며 "통신감청이나 데이터 패킷 감청과는 무관하다"고 해명했다.

하지만 논란은 끊이지 않았다. 청와대 국민청원이 올라왔고 관련 기사가 쏟아졌다. 방송통신위원회는 14일(오늘) 재차 설명자료를 냈다. '감청'은 '암호화된 통신내용을 열람 가능 상태로 전환하는 것'인데, SNI 필드 영역은 암호화되지 않고 이미 공개된 정보이므로 '검열'과는 무관하다는 설명이다.

지난해 불법음란물 심의 '만 7천 건' 돌파…갈 길 먼 정부

인터넷 검열 논란을 정면돌파하면서 정부가 유해 정보 접속 차단을 강화한 데에는 나름의 사정이 있다. '웹하드 카르텔' 파문이 커지는 등 디지털 성범죄를 근절해야 한다는 목소리는 커지고 있지만 이를 해결하기 위한 제도와 인력이 뒷받침되지 못하고 있기 때문이다.

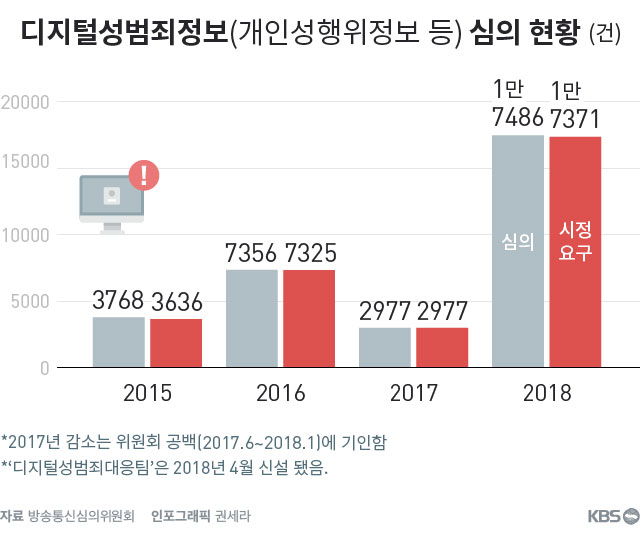

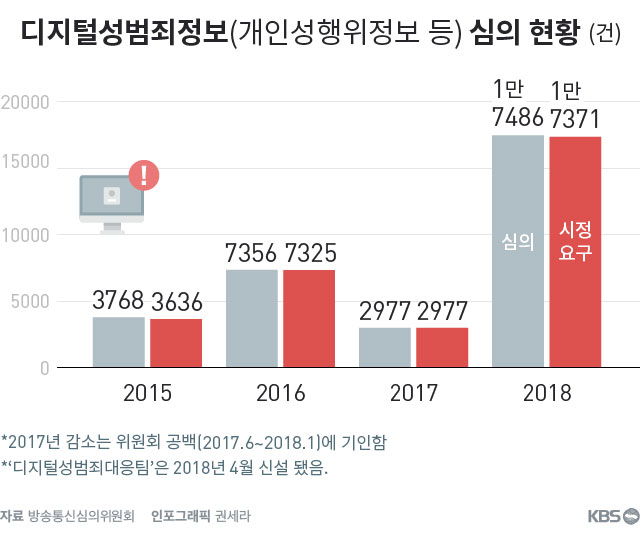

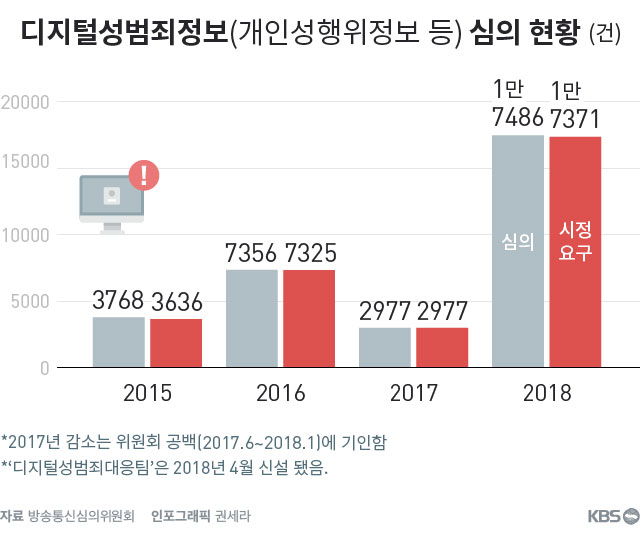

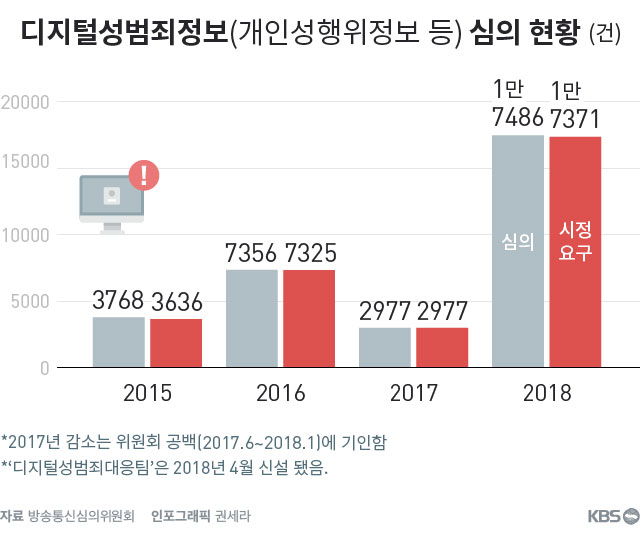

실제로 방송통신심의위원회의 디지털 성범죄 심의는 급증하고 있다. 2015년 3천7백여 건이던 심의 안건이 지난해에는 만 7천 건을 돌파했다. 3년 만에 5배 가까이 늘어났다. 통신소위원회가 지난해 82회 열렸으니, 회의 한번 당 2백여 건의 디지털 성범죄정보를 심의한 셈이다.

삭제되는 건 1%도 안 돼…해외 유해 사이트를 어찌하리오

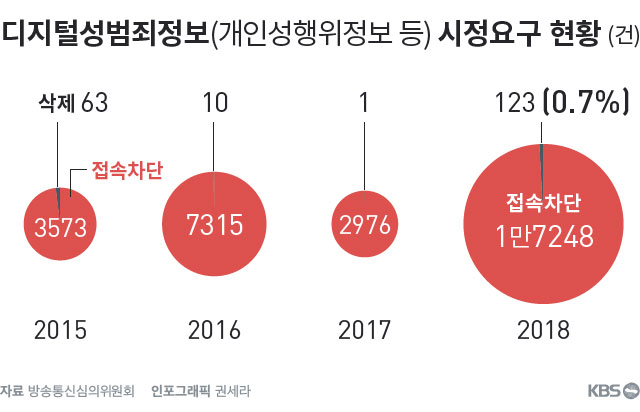

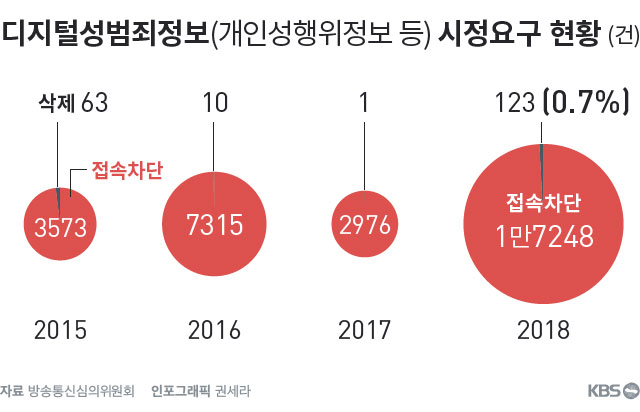

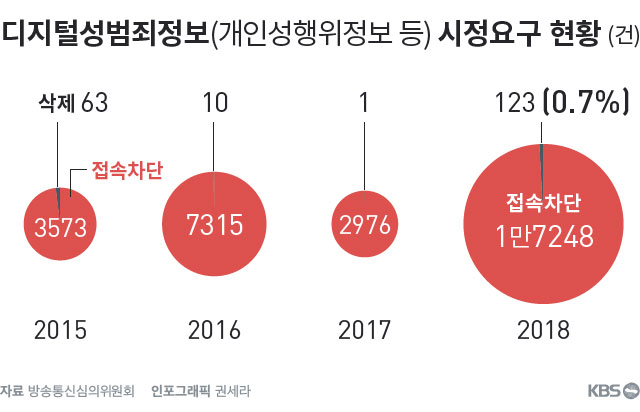

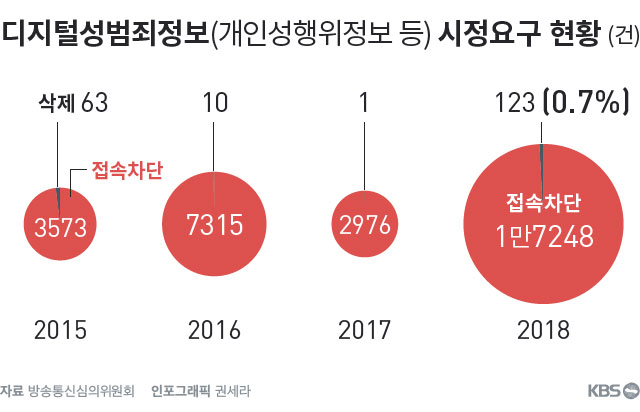

심의를 거친 디지털 성범죄정보는 대부분 시정요구가 결정됐다. 하지만 실제로 영상이 삭제된 경우는 1%도 되지 않았다. 국내 사이트가 아닌 해외 서버 기반 사이트는 영상 삭제가 어렵기 때문이다.

삭제가 어려운 대부분의 디지털 성범죄정보에는 '접속차단' 조치가 내려진다. 해당 정보의 URL 접속을 차단하는 방식이다. 정부가 디지털 성범죄 대응을 위해 효과적인 접속 차단 방식을 고민하는 이유가 여기에 있다. 한번 인터넷 세상에 퍼진 정보를 완전히 삭제하기란 사실상 어렵기 때문이다.

방심위 관계자는 "디지털 성범죄정보는 급격하게 퍼져나가는 속성이 있다"며 "유해사이트뿐만 아니라, 유해 정보 건별에 대해서도 SNI 차단방식을 늘려갈 방침"이라고 설명했다.

"디지털 성범죄로 피해자는 '생존권' 위협받아"

인터넷 정보에 대한 접속 차단을 강화하면 통신 자유가 침해될 소지가 있다. 하지만 불법 정보를 규제하지 않는다면 끊임없이 피해자가 생길 것이다.

이효린 한국사이버성폭력대응센터 상담팀장은 "디지털 성범죄정보를 차단하지 않을 경우 피해자는 생존권 자체를 위협받게 된다"며 "불법 정보는 막는 게 당연한 것"이라고 설명했다.

다만, 불법 정보를 핀셋 규제하는 대신 사이트 자체에 대한 접근을 막기 위해선 더욱 신중한 접근이 필요하다는 목소리도 나온다. 방송통신위원회조차 "불법정보를 과도하게 유통하는 일부 해외 인터넷사이트는 예외적으로 해당 사이트 전체를 차단하기도 했으나, 이는 표현의 자유 침해나 과차단의 우려가 있었다"고 12일 낸 보도자료에서 밝힌 바 있다.

우회·보안접속까지 차단 … 도청·감청 우려

불법 정보는 늘어나는데 통제는 어려워 … 디지털 성범죄 심의 만 7천 건 넘어서

디지털 성범죄 정보 '삭제'는 1%도 안 돼 … 대부분 '접속 차단'

'규제'와 '자유' 딜레마… "디지털 성범죄 피해자는 생존권 위협받아"

인터넷 사이트 접속 차단? … 유해 사이트는 '원래' 접근 금지!

'인터넷 접속 차단'이 뜨거운 감자다. 중국이나 중동 국가들처럼 정부가 인터넷을 통제하게 되는 것 아니냐는 우려마저 나온다.

사실 이번 논란이 불거지기 전에도 정부는 유해 사이트 접속을 차단해왔다. 불법 음란물과 불법 도박 등 유해 정보를 유통하는 인터넷 사이트에 접속하면 불법 유해정보 차단안내(warning.or.kr)나 경고 문구가 뜨며 접근이 차단됐다.

문제는 이 같은 접속 차단의 효과가 미비했다는 점이다. 유해 사이트가 'http 방식' 대신 'https, 보안 접속'이나 '우회 접속'으로 정보를 유통하면 사용자는 손쉽게 해당 사이트에 접근할 수 있었다.

이런 문제를 해결하기 위해 따라 방송통신위원회와 방송통신심의위원회는 지난해 6월부터 7개 인터넷서비스 제공사업자(KT, LG유플러스, SK브로드밴드, 삼성SDS, KINX, 세종텔레콤, 드림라인)와 새로운 접속 차단 기술을 협의해왔다.

신기술 'SNI 차단 방식' 도입…'검열' 논란 불 지펴

그렇게 도입된 기술이 '보안 접속(https)' 방식의 해외인터넷 사이트 접속을 차단하는 SNI(Server Name Indication) 필드 차단 방식'이다.

사용자가 인터넷 사이트에 접근하려면 'SNI 필드'라는 영역을 거쳐야 한다. 인터넷 사업자는 SNI 필드에서 사이트의 서버를 확인할 수 있다. 이때 접근하려는 사이트가 유해 사이트로 확인되면 접근을 차단하는 것이 SNI 차단 방식이다. 즉, 인터넷 사업자가 사용자의 데이터를 확인한다는 측면에서 "감청과 도청의 여지가 있다"는 비판이 제기된다.

정부가 적극적으로 해명에 나섰지만 논란은 커지고 있다. 지난 11일 방송통신심의위원회는 통신 심의를 거쳐 유해 사이트 895곳에 대한 접속 차단을 결정했고 SNI 차단방식이 시작됐다.

사용자들은 즉각 반발했고 12일 방송통신위원회가 설명자료를 냈다. "SNI 차단방식은 암호화되지 않는 영역인 SNI 필드에서 차단 대상 서버를 확인하여 차단하는 방식"이라며 "통신감청이나 데이터 패킷 감청과는 무관하다"고 해명했다.

하지만 논란은 끊이지 않았다. 청와대 국민청원이 올라왔고 관련 기사가 쏟아졌다. 방송통신위원회는 14일(오늘) 재차 설명자료를 냈다. '감청'은 '암호화된 통신내용을 열람 가능 상태로 전환하는 것'인데, SNI 필드 영역은 암호화되지 않고 이미 공개된 정보이므로 '검열'과는 무관하다는 설명이다.

지난해 불법음란물 심의 '만 7천 건' 돌파…갈 길 먼 정부

인터넷 검열 논란을 정면돌파하면서 정부가 유해 정보 접속 차단을 강화한 데에는 나름의 사정이 있다. '웹하드 카르텔' 파문이 커지는 등 디지털 성범죄를 근절해야 한다는 목소리는 커지고 있지만 이를 해결하기 위한 제도와 인력이 뒷받침되지 못하고 있기 때문이다.

실제로 방송통신심의위원회의 디지털 성범죄 심의는 급증하고 있다. 2015년 3천7백여 건이던 심의 안건이 지난해에는 만 7천 건을 돌파했다. 3년 만에 5배 가까이 늘어났다. 통신소위원회가 지난해 82회 열렸으니, 회의 한번 당 2백여 건의 디지털 성범죄정보를 심의한 셈이다.

삭제되는 건 1%도 안 돼…해외 유해 사이트를 어찌하리오

심의를 거친 디지털 성범죄정보는 대부분 시정요구가 결정됐다. 하지만 실제로 영상이 삭제된 경우는 1%도 되지 않았다. 국내 사이트가 아닌 해외 서버 기반 사이트는 영상 삭제가 어렵기 때문이다.

삭제가 어려운 대부분의 디지털 성범죄정보에는 '접속차단' 조치가 내려진다. 해당 정보의 URL 접속을 차단하는 방식이다. 정부가 디지털 성범죄 대응을 위해 효과적인 접속 차단 방식을 고민하는 이유가 여기에 있다. 한번 인터넷 세상에 퍼진 정보를 완전히 삭제하기란 사실상 어렵기 때문이다.

방심위 관계자는 "디지털 성범죄정보는 급격하게 퍼져나가는 속성이 있다"며 "유해사이트뿐만 아니라, 유해 정보 건별에 대해서도 SNI 차단방식을 늘려갈 방침"이라고 설명했다.

"디지털 성범죄로 피해자는 '생존권' 위협받아"

인터넷 정보에 대한 접속 차단을 강화하면 통신 자유가 침해될 소지가 있다. 하지만 불법 정보를 규제하지 않는다면 끊임없이 피해자가 생길 것이다.

이효린 한국사이버성폭력대응센터 상담팀장은 "디지털 성범죄정보를 차단하지 않을 경우 피해자는 생존권 자체를 위협받게 된다"며 "불법 정보는 막는 게 당연한 것"이라고 설명했다.

다만, 불법 정보를 핀셋 규제하는 대신 사이트 자체에 대한 접근을 막기 위해선 더욱 신중한 접근이 필요하다는 목소리도 나온다. 방송통신위원회조차 "불법정보를 과도하게 유통하는 일부 해외 인터넷사이트는 예외적으로 해당 사이트 전체를 차단하기도 했으나, 이는 표현의 자유 침해나 과차단의 우려가 있었다"고 12일 낸 보도자료에서 밝힌 바 있다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- ‘접속 차단’의 딜레마…“피해자 생존권 보호” vs “통신의 자유 침해”

-

- 입력 2019-02-14 16:06:10

- 수정2019-02-14 16:18:37

■ 인터넷 사이트 '접속 차단' 논란 … 유해 사이트는 관련법 따라 차단

우회·보안접속까지 차단 … 도청·감청 우려

불법 정보는 늘어나는데 통제는 어려워 … 디지털 성범죄 심의 만 7천 건 넘어서

디지털 성범죄 정보 '삭제'는 1%도 안 돼 … 대부분 '접속 차단'

'규제'와 '자유' 딜레마… "디지털 성범죄 피해자는 생존권 위협받아"

인터넷 사이트 접속 차단? … 유해 사이트는 '원래' 접근 금지!

'인터넷 접속 차단'이 뜨거운 감자다. 중국이나 중동 국가들처럼 정부가 인터넷을 통제하게 되는 것 아니냐는 우려마저 나온다.

사실 이번 논란이 불거지기 전에도 정부는 유해 사이트 접속을 차단해왔다. 불법 음란물과 불법 도박 등 유해 정보를 유통하는 인터넷 사이트에 접속하면 불법 유해정보 차단안내(warning.or.kr)나 경고 문구가 뜨며 접근이 차단됐다.

문제는 이 같은 접속 차단의 효과가 미비했다는 점이다. 유해 사이트가 'http 방식' 대신 'https, 보안 접속'이나 '우회 접속'으로 정보를 유통하면 사용자는 손쉽게 해당 사이트에 접근할 수 있었다.

이런 문제를 해결하기 위해 따라 방송통신위원회와 방송통신심의위원회는 지난해 6월부터 7개 인터넷서비스 제공사업자(KT, LG유플러스, SK브로드밴드, 삼성SDS, KINX, 세종텔레콤, 드림라인)와 새로운 접속 차단 기술을 협의해왔다.

인터넷 사이트 접속 차단? … 유해 사이트는 '원래' 접근 금지!

'인터넷 접속 차단'이 뜨거운 감자다. 중국이나 중동 국가들처럼 정부가 인터넷을 통제하게 되는 것 아니냐는 우려마저 나온다.

사실 이번 논란이 불거지기 전에도 정부는 유해 사이트 접속을 차단해왔다. 불법 음란물과 불법 도박 등 유해 정보를 유통하는 인터넷 사이트에 접속하면 불법 유해정보 차단안내(warning.or.kr)나 경고 문구가 뜨며 접근이 차단됐다.

문제는 이 같은 접속 차단의 효과가 미비했다는 점이다. 유해 사이트가 'http 방식' 대신 'https, 보안 접속'이나 '우회 접속'으로 정보를 유통하면 사용자는 손쉽게 해당 사이트에 접근할 수 있었다.

이런 문제를 해결하기 위해 따라 방송통신위원회와 방송통신심의위원회는 지난해 6월부터 7개 인터넷서비스 제공사업자(KT, LG유플러스, SK브로드밴드, 삼성SDS, KINX, 세종텔레콤, 드림라인)와 새로운 접속 차단 기술을 협의해왔다.

신기술 'SNI 차단 방식' 도입…'검열' 논란 불 지펴

그렇게 도입된 기술이 '보안 접속(https)' 방식의 해외인터넷 사이트 접속을 차단하는 SNI(Server Name Indication) 필드 차단 방식'이다.

사용자가 인터넷 사이트에 접근하려면 'SNI 필드'라는 영역을 거쳐야 한다. 인터넷 사업자는 SNI 필드에서 사이트의 서버를 확인할 수 있다. 이때 접근하려는 사이트가 유해 사이트로 확인되면 접근을 차단하는 것이 SNI 차단 방식이다. 즉, 인터넷 사업자가 사용자의 데이터를 확인한다는 측면에서 "감청과 도청의 여지가 있다"는 비판이 제기된다.

정부가 적극적으로 해명에 나섰지만 논란은 커지고 있다. 지난 11일 방송통신심의위원회는 통신 심의를 거쳐 유해 사이트 895곳에 대한 접속 차단을 결정했고 SNI 차단방식이 시작됐다.

사용자들은 즉각 반발했고 12일 방송통신위원회가 설명자료를 냈다. "SNI 차단방식은 암호화되지 않는 영역인 SNI 필드에서 차단 대상 서버를 확인하여 차단하는 방식"이라며 "통신감청이나 데이터 패킷 감청과는 무관하다"고 해명했다.

하지만 논란은 끊이지 않았다. 청와대 국민청원이 올라왔고 관련 기사가 쏟아졌다. 방송통신위원회는 14일(오늘) 재차 설명자료를 냈다. '감청'은 '암호화된 통신내용을 열람 가능 상태로 전환하는 것'인데, SNI 필드 영역은 암호화되지 않고 이미 공개된 정보이므로 '검열'과는 무관하다는 설명이다.

신기술 'SNI 차단 방식' 도입…'검열' 논란 불 지펴

그렇게 도입된 기술이 '보안 접속(https)' 방식의 해외인터넷 사이트 접속을 차단하는 SNI(Server Name Indication) 필드 차단 방식'이다.

사용자가 인터넷 사이트에 접근하려면 'SNI 필드'라는 영역을 거쳐야 한다. 인터넷 사업자는 SNI 필드에서 사이트의 서버를 확인할 수 있다. 이때 접근하려는 사이트가 유해 사이트로 확인되면 접근을 차단하는 것이 SNI 차단 방식이다. 즉, 인터넷 사업자가 사용자의 데이터를 확인한다는 측면에서 "감청과 도청의 여지가 있다"는 비판이 제기된다.

정부가 적극적으로 해명에 나섰지만 논란은 커지고 있다. 지난 11일 방송통신심의위원회는 통신 심의를 거쳐 유해 사이트 895곳에 대한 접속 차단을 결정했고 SNI 차단방식이 시작됐다.

사용자들은 즉각 반발했고 12일 방송통신위원회가 설명자료를 냈다. "SNI 차단방식은 암호화되지 않는 영역인 SNI 필드에서 차단 대상 서버를 확인하여 차단하는 방식"이라며 "통신감청이나 데이터 패킷 감청과는 무관하다"고 해명했다.

하지만 논란은 끊이지 않았다. 청와대 국민청원이 올라왔고 관련 기사가 쏟아졌다. 방송통신위원회는 14일(오늘) 재차 설명자료를 냈다. '감청'은 '암호화된 통신내용을 열람 가능 상태로 전환하는 것'인데, SNI 필드 영역은 암호화되지 않고 이미 공개된 정보이므로 '검열'과는 무관하다는 설명이다.

지난해 불법음란물 심의 '만 7천 건' 돌파…갈 길 먼 정부

인터넷 검열 논란을 정면돌파하면서 정부가 유해 정보 접속 차단을 강화한 데에는 나름의 사정이 있다. '웹하드 카르텔' 파문이 커지는 등 디지털 성범죄를 근절해야 한다는 목소리는 커지고 있지만 이를 해결하기 위한 제도와 인력이 뒷받침되지 못하고 있기 때문이다.

실제로 방송통신심의위원회의 디지털 성범죄 심의는 급증하고 있다. 2015년 3천7백여 건이던 심의 안건이 지난해에는 만 7천 건을 돌파했다. 3년 만에 5배 가까이 늘어났다. 통신소위원회가 지난해 82회 열렸으니, 회의 한번 당 2백여 건의 디지털 성범죄정보를 심의한 셈이다.

지난해 불법음란물 심의 '만 7천 건' 돌파…갈 길 먼 정부

인터넷 검열 논란을 정면돌파하면서 정부가 유해 정보 접속 차단을 강화한 데에는 나름의 사정이 있다. '웹하드 카르텔' 파문이 커지는 등 디지털 성범죄를 근절해야 한다는 목소리는 커지고 있지만 이를 해결하기 위한 제도와 인력이 뒷받침되지 못하고 있기 때문이다.

실제로 방송통신심의위원회의 디지털 성범죄 심의는 급증하고 있다. 2015년 3천7백여 건이던 심의 안건이 지난해에는 만 7천 건을 돌파했다. 3년 만에 5배 가까이 늘어났다. 통신소위원회가 지난해 82회 열렸으니, 회의 한번 당 2백여 건의 디지털 성범죄정보를 심의한 셈이다.

삭제되는 건 1%도 안 돼…해외 유해 사이트를 어찌하리오

심의를 거친 디지털 성범죄정보는 대부분 시정요구가 결정됐다. 하지만 실제로 영상이 삭제된 경우는 1%도 되지 않았다. 국내 사이트가 아닌 해외 서버 기반 사이트는 영상 삭제가 어렵기 때문이다.

삭제가 어려운 대부분의 디지털 성범죄정보에는 '접속차단' 조치가 내려진다. 해당 정보의 URL 접속을 차단하는 방식이다. 정부가 디지털 성범죄 대응을 위해 효과적인 접속 차단 방식을 고민하는 이유가 여기에 있다. 한번 인터넷 세상에 퍼진 정보를 완전히 삭제하기란 사실상 어렵기 때문이다.

방심위 관계자는 "디지털 성범죄정보는 급격하게 퍼져나가는 속성이 있다"며 "유해사이트뿐만 아니라, 유해 정보 건별에 대해서도 SNI 차단방식을 늘려갈 방침"이라고 설명했다.

"디지털 성범죄로 피해자는 '생존권' 위협받아"

인터넷 정보에 대한 접속 차단을 강화하면 통신 자유가 침해될 소지가 있다. 하지만 불법 정보를 규제하지 않는다면 끊임없이 피해자가 생길 것이다.

이효린 한국사이버성폭력대응센터 상담팀장은 "디지털 성범죄정보를 차단하지 않을 경우 피해자는 생존권 자체를 위협받게 된다"며 "불법 정보는 막는 게 당연한 것"이라고 설명했다.

다만, 불법 정보를 핀셋 규제하는 대신 사이트 자체에 대한 접근을 막기 위해선 더욱 신중한 접근이 필요하다는 목소리도 나온다. 방송통신위원회조차 "불법정보를 과도하게 유통하는 일부 해외 인터넷사이트는 예외적으로 해당 사이트 전체를 차단하기도 했으나, 이는 표현의 자유 침해나 과차단의 우려가 있었다"고 12일 낸 보도자료에서 밝힌 바 있다.

삭제되는 건 1%도 안 돼…해외 유해 사이트를 어찌하리오

심의를 거친 디지털 성범죄정보는 대부분 시정요구가 결정됐다. 하지만 실제로 영상이 삭제된 경우는 1%도 되지 않았다. 국내 사이트가 아닌 해외 서버 기반 사이트는 영상 삭제가 어렵기 때문이다.

삭제가 어려운 대부분의 디지털 성범죄정보에는 '접속차단' 조치가 내려진다. 해당 정보의 URL 접속을 차단하는 방식이다. 정부가 디지털 성범죄 대응을 위해 효과적인 접속 차단 방식을 고민하는 이유가 여기에 있다. 한번 인터넷 세상에 퍼진 정보를 완전히 삭제하기란 사실상 어렵기 때문이다.

방심위 관계자는 "디지털 성범죄정보는 급격하게 퍼져나가는 속성이 있다"며 "유해사이트뿐만 아니라, 유해 정보 건별에 대해서도 SNI 차단방식을 늘려갈 방침"이라고 설명했다.

"디지털 성범죄로 피해자는 '생존권' 위협받아"

인터넷 정보에 대한 접속 차단을 강화하면 통신 자유가 침해될 소지가 있다. 하지만 불법 정보를 규제하지 않는다면 끊임없이 피해자가 생길 것이다.

이효린 한국사이버성폭력대응센터 상담팀장은 "디지털 성범죄정보를 차단하지 않을 경우 피해자는 생존권 자체를 위협받게 된다"며 "불법 정보는 막는 게 당연한 것"이라고 설명했다.

다만, 불법 정보를 핀셋 규제하는 대신 사이트 자체에 대한 접근을 막기 위해선 더욱 신중한 접근이 필요하다는 목소리도 나온다. 방송통신위원회조차 "불법정보를 과도하게 유통하는 일부 해외 인터넷사이트는 예외적으로 해당 사이트 전체를 차단하기도 했으나, 이는 표현의 자유 침해나 과차단의 우려가 있었다"고 12일 낸 보도자료에서 밝힌 바 있다.

인터넷 사이트 접속 차단? … 유해 사이트는 '원래' 접근 금지!

'인터넷 접속 차단'이 뜨거운 감자다. 중국이나 중동 국가들처럼 정부가 인터넷을 통제하게 되는 것 아니냐는 우려마저 나온다.

사실 이번 논란이 불거지기 전에도 정부는 유해 사이트 접속을 차단해왔다. 불법 음란물과 불법 도박 등 유해 정보를 유통하는 인터넷 사이트에 접속하면 불법 유해정보 차단안내(warning.or.kr)나 경고 문구가 뜨며 접근이 차단됐다.

문제는 이 같은 접속 차단의 효과가 미비했다는 점이다. 유해 사이트가 'http 방식' 대신 'https, 보안 접속'이나 '우회 접속'으로 정보를 유통하면 사용자는 손쉽게 해당 사이트에 접근할 수 있었다.

이런 문제를 해결하기 위해 따라 방송통신위원회와 방송통신심의위원회는 지난해 6월부터 7개 인터넷서비스 제공사업자(KT, LG유플러스, SK브로드밴드, 삼성SDS, KINX, 세종텔레콤, 드림라인)와 새로운 접속 차단 기술을 협의해왔다.

인터넷 사이트 접속 차단? … 유해 사이트는 '원래' 접근 금지!

'인터넷 접속 차단'이 뜨거운 감자다. 중국이나 중동 국가들처럼 정부가 인터넷을 통제하게 되는 것 아니냐는 우려마저 나온다.

사실 이번 논란이 불거지기 전에도 정부는 유해 사이트 접속을 차단해왔다. 불법 음란물과 불법 도박 등 유해 정보를 유통하는 인터넷 사이트에 접속하면 불법 유해정보 차단안내(warning.or.kr)나 경고 문구가 뜨며 접근이 차단됐다.

문제는 이 같은 접속 차단의 효과가 미비했다는 점이다. 유해 사이트가 'http 방식' 대신 'https, 보안 접속'이나 '우회 접속'으로 정보를 유통하면 사용자는 손쉽게 해당 사이트에 접근할 수 있었다.

이런 문제를 해결하기 위해 따라 방송통신위원회와 방송통신심의위원회는 지난해 6월부터 7개 인터넷서비스 제공사업자(KT, LG유플러스, SK브로드밴드, 삼성SDS, KINX, 세종텔레콤, 드림라인)와 새로운 접속 차단 기술을 협의해왔다.

신기술 'SNI 차단 방식' 도입…'검열' 논란 불 지펴

그렇게 도입된 기술이 '보안 접속(https)' 방식의 해외인터넷 사이트 접속을 차단하는 SNI(Server Name Indication) 필드 차단 방식'이다.

사용자가 인터넷 사이트에 접근하려면 'SNI 필드'라는 영역을 거쳐야 한다. 인터넷 사업자는 SNI 필드에서 사이트의 서버를 확인할 수 있다. 이때 접근하려는 사이트가 유해 사이트로 확인되면 접근을 차단하는 것이 SNI 차단 방식이다. 즉, 인터넷 사업자가 사용자의 데이터를 확인한다는 측면에서 "감청과 도청의 여지가 있다"는 비판이 제기된다.

정부가 적극적으로 해명에 나섰지만 논란은 커지고 있다. 지난 11일 방송통신심의위원회는 통신 심의를 거쳐 유해 사이트 895곳에 대한 접속 차단을 결정했고 SNI 차단방식이 시작됐다.

사용자들은 즉각 반발했고 12일 방송통신위원회가 설명자료를 냈다. "SNI 차단방식은 암호화되지 않는 영역인 SNI 필드에서 차단 대상 서버를 확인하여 차단하는 방식"이라며 "통신감청이나 데이터 패킷 감청과는 무관하다"고 해명했다.

하지만 논란은 끊이지 않았다. 청와대 국민청원이 올라왔고 관련 기사가 쏟아졌다. 방송통신위원회는 14일(오늘) 재차 설명자료를 냈다. '감청'은 '암호화된 통신내용을 열람 가능 상태로 전환하는 것'인데, SNI 필드 영역은 암호화되지 않고 이미 공개된 정보이므로 '검열'과는 무관하다는 설명이다.

신기술 'SNI 차단 방식' 도입…'검열' 논란 불 지펴

그렇게 도입된 기술이 '보안 접속(https)' 방식의 해외인터넷 사이트 접속을 차단하는 SNI(Server Name Indication) 필드 차단 방식'이다.

사용자가 인터넷 사이트에 접근하려면 'SNI 필드'라는 영역을 거쳐야 한다. 인터넷 사업자는 SNI 필드에서 사이트의 서버를 확인할 수 있다. 이때 접근하려는 사이트가 유해 사이트로 확인되면 접근을 차단하는 것이 SNI 차단 방식이다. 즉, 인터넷 사업자가 사용자의 데이터를 확인한다는 측면에서 "감청과 도청의 여지가 있다"는 비판이 제기된다.

정부가 적극적으로 해명에 나섰지만 논란은 커지고 있다. 지난 11일 방송통신심의위원회는 통신 심의를 거쳐 유해 사이트 895곳에 대한 접속 차단을 결정했고 SNI 차단방식이 시작됐다.

사용자들은 즉각 반발했고 12일 방송통신위원회가 설명자료를 냈다. "SNI 차단방식은 암호화되지 않는 영역인 SNI 필드에서 차단 대상 서버를 확인하여 차단하는 방식"이라며 "통신감청이나 데이터 패킷 감청과는 무관하다"고 해명했다.

하지만 논란은 끊이지 않았다. 청와대 국민청원이 올라왔고 관련 기사가 쏟아졌다. 방송통신위원회는 14일(오늘) 재차 설명자료를 냈다. '감청'은 '암호화된 통신내용을 열람 가능 상태로 전환하는 것'인데, SNI 필드 영역은 암호화되지 않고 이미 공개된 정보이므로 '검열'과는 무관하다는 설명이다.

지난해 불법음란물 심의 '만 7천 건' 돌파…갈 길 먼 정부

인터넷 검열 논란을 정면돌파하면서 정부가 유해 정보 접속 차단을 강화한 데에는 나름의 사정이 있다. '웹하드 카르텔' 파문이 커지는 등 디지털 성범죄를 근절해야 한다는 목소리는 커지고 있지만 이를 해결하기 위한 제도와 인력이 뒷받침되지 못하고 있기 때문이다.

실제로 방송통신심의위원회의 디지털 성범죄 심의는 급증하고 있다. 2015년 3천7백여 건이던 심의 안건이 지난해에는 만 7천 건을 돌파했다. 3년 만에 5배 가까이 늘어났다. 통신소위원회가 지난해 82회 열렸으니, 회의 한번 당 2백여 건의 디지털 성범죄정보를 심의한 셈이다.

지난해 불법음란물 심의 '만 7천 건' 돌파…갈 길 먼 정부

인터넷 검열 논란을 정면돌파하면서 정부가 유해 정보 접속 차단을 강화한 데에는 나름의 사정이 있다. '웹하드 카르텔' 파문이 커지는 등 디지털 성범죄를 근절해야 한다는 목소리는 커지고 있지만 이를 해결하기 위한 제도와 인력이 뒷받침되지 못하고 있기 때문이다.

실제로 방송통신심의위원회의 디지털 성범죄 심의는 급증하고 있다. 2015년 3천7백여 건이던 심의 안건이 지난해에는 만 7천 건을 돌파했다. 3년 만에 5배 가까이 늘어났다. 통신소위원회가 지난해 82회 열렸으니, 회의 한번 당 2백여 건의 디지털 성범죄정보를 심의한 셈이다.

삭제되는 건 1%도 안 돼…해외 유해 사이트를 어찌하리오

심의를 거친 디지털 성범죄정보는 대부분 시정요구가 결정됐다. 하지만 실제로 영상이 삭제된 경우는 1%도 되지 않았다. 국내 사이트가 아닌 해외 서버 기반 사이트는 영상 삭제가 어렵기 때문이다.

삭제가 어려운 대부분의 디지털 성범죄정보에는 '접속차단' 조치가 내려진다. 해당 정보의 URL 접속을 차단하는 방식이다. 정부가 디지털 성범죄 대응을 위해 효과적인 접속 차단 방식을 고민하는 이유가 여기에 있다. 한번 인터넷 세상에 퍼진 정보를 완전히 삭제하기란 사실상 어렵기 때문이다.

방심위 관계자는 "디지털 성범죄정보는 급격하게 퍼져나가는 속성이 있다"며 "유해사이트뿐만 아니라, 유해 정보 건별에 대해서도 SNI 차단방식을 늘려갈 방침"이라고 설명했다.

"디지털 성범죄로 피해자는 '생존권' 위협받아"

인터넷 정보에 대한 접속 차단을 강화하면 통신 자유가 침해될 소지가 있다. 하지만 불법 정보를 규제하지 않는다면 끊임없이 피해자가 생길 것이다.

이효린 한국사이버성폭력대응센터 상담팀장은 "디지털 성범죄정보를 차단하지 않을 경우 피해자는 생존권 자체를 위협받게 된다"며 "불법 정보는 막는 게 당연한 것"이라고 설명했다.

다만, 불법 정보를 핀셋 규제하는 대신 사이트 자체에 대한 접근을 막기 위해선 더욱 신중한 접근이 필요하다는 목소리도 나온다. 방송통신위원회조차 "불법정보를 과도하게 유통하는 일부 해외 인터넷사이트는 예외적으로 해당 사이트 전체를 차단하기도 했으나, 이는 표현의 자유 침해나 과차단의 우려가 있었다"고 12일 낸 보도자료에서 밝힌 바 있다.

삭제되는 건 1%도 안 돼…해외 유해 사이트를 어찌하리오

심의를 거친 디지털 성범죄정보는 대부분 시정요구가 결정됐다. 하지만 실제로 영상이 삭제된 경우는 1%도 되지 않았다. 국내 사이트가 아닌 해외 서버 기반 사이트는 영상 삭제가 어렵기 때문이다.

삭제가 어려운 대부분의 디지털 성범죄정보에는 '접속차단' 조치가 내려진다. 해당 정보의 URL 접속을 차단하는 방식이다. 정부가 디지털 성범죄 대응을 위해 효과적인 접속 차단 방식을 고민하는 이유가 여기에 있다. 한번 인터넷 세상에 퍼진 정보를 완전히 삭제하기란 사실상 어렵기 때문이다.

방심위 관계자는 "디지털 성범죄정보는 급격하게 퍼져나가는 속성이 있다"며 "유해사이트뿐만 아니라, 유해 정보 건별에 대해서도 SNI 차단방식을 늘려갈 방침"이라고 설명했다.

"디지털 성범죄로 피해자는 '생존권' 위협받아"

인터넷 정보에 대한 접속 차단을 강화하면 통신 자유가 침해될 소지가 있다. 하지만 불법 정보를 규제하지 않는다면 끊임없이 피해자가 생길 것이다.

이효린 한국사이버성폭력대응센터 상담팀장은 "디지털 성범죄정보를 차단하지 않을 경우 피해자는 생존권 자체를 위협받게 된다"며 "불법 정보는 막는 게 당연한 것"이라고 설명했다.

다만, 불법 정보를 핀셋 규제하는 대신 사이트 자체에 대한 접근을 막기 위해선 더욱 신중한 접근이 필요하다는 목소리도 나온다. 방송통신위원회조차 "불법정보를 과도하게 유통하는 일부 해외 인터넷사이트는 예외적으로 해당 사이트 전체를 차단하기도 했으나, 이는 표현의 자유 침해나 과차단의 우려가 있었다"고 12일 낸 보도자료에서 밝힌 바 있다.

-

-

김수연 기자 sykbs@kbs.co.kr

김수연 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[단독] 수사 무마 명목으로 뇌물수수 정황…현직 경찰 체포](/data/layer/904/2024/04/20240423_Ulc40k.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.