“사진 앱으로 연매출 10억” 숨겨진 비결은?

입력 2019.03.13 (08:00)

수정 2019.03.13 (09:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

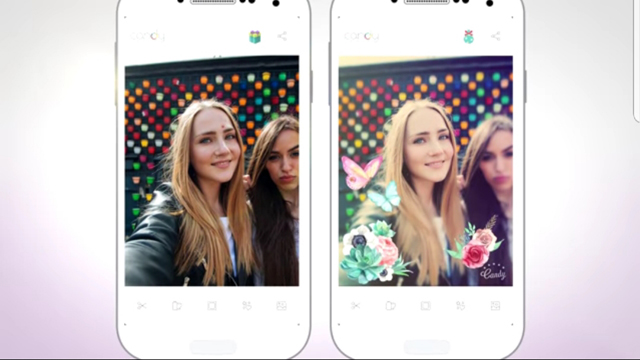

'캔디카메라'. 셀카(셀프카메라)를 좋아한다면 한 번쯤 써봤을 만한 사진촬영 어플리케이션(앱)이다. 실제로 이 앱 다운로드 횟수는 지금까지 2억 5천만 회. 전세계 2억 5천만 명 넘는 사람들이 이 앱으로 셀카를 찍어봤다는 얘기다. 2013년 투자금 천만 원으로 시작해, 현재 연 매출 10억 원을 넘겼다. 앱 창업자들에겐 꿈같은 스토리다.

캔디카메라 어플리케이션

캔디카메라 어플리케이션

어떻게 가능했을까. 이 업체 역시 스타트업(벤처기업) 업계에선 피해갈 수 없는 '데스 밸리(death valley)'를 거쳐야 했다. '죽음의 골짜기', 창업에 나선 지 3년~7년차 구간을 일컫는 용어다. 대다수 스타트업은 출범 후 3년차부터 자본부족, 경험 부족 등으로 도태되곤 한다. '캔디카메라' 창업자 안세윤(35) 대표 역시 앱 출시 후 3년차, '죽음의 골짜기'를 만났다. "새로운 앱이 나오면 보통 3년까지는 잘 나가죠. 그러다 다른 개발사들이 비슷한 앱을 만들게 되고, 이용자들이 하나둘 옮겨가기 시작해요. 그때부턴 '죽음의 경쟁'인 거죠. 새로운 판로가 필요했어요. 그때 문을 두드린 게 '스타트업 컨설팅 프로그램'이었죠."

12일 민경환 구글 한국 안드로이드 앱·게임 비즈니스 개발 총괄 상무가 구글과 중소벤처기업부·창업진흥원의 스타트업 지원 프로그램을 설명하고 있다.

12일 민경환 구글 한국 안드로이드 앱·게임 비즈니스 개발 총괄 상무가 구글과 중소벤처기업부·창업진흥원의 스타트업 지원 프로그램을 설명하고 있다.

구글은 3년 전부터 스타트업 개발자들을 지원하고 있다. '데스 밸리'에 직면한 업체들이 주로 대상이다. 해외 시장 진출을 위한 언어 번역은 물론, 특정 국가의 앱 이용자 성향 분석과 통계를 공유하고 개발 전략을 짜도록 도와준다. 다국적 기업이 가지고 있는 '글로벌 시장 개척 노하우'를 전수해주는 셈이다. '캔디카메라' 역시 구글을 통해 폭발적으로 성장하는 인도 시장에 진출하게 됐고, 현재 어플 이용자 90% 가 해외 기반 이용자들이다. 지금도 분기마다 구글의 컨설팅을 통해 새로운 앱 트렌드를 교육받고 콘텐츠 개발 노하우를 전수받는다.

올해부터는 정부와 손잡고 지원 규모를 대폭 늘렸다. 중소벤처기업부·창업진흥원과 함께 전도유망한 스타트업 경쟁력을 키워주자는 공공 프로젝트다. (관련기사: http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4155803)

창업 3~7년 미만의 도약기에 있는 앱·게임 개발사 20곳을 선정해 최대 7억 원을 지원하고, 구글이 직접 1 대 1 맞춤 교육을 해준다. 어느 해외 시장이 적합한지, 어떤 콘텐츠를 개발해야 인기를 끌지 등을 컨설팅하고 해외 진출 시 해당 국가의 구글 지사까지 나서 정착에 도움을 준다. 지원 업체를 선정하는 과정을 방송에 노출해 광고 효과도 노리게 했다. 구글이 한국에서 유일하게 진행하는 프로그램이기도 하다.

구글과 같은 글로벌 IT 대기업의 현지 지원 프로그램은 이뿐만이 아니다. IBM의 경우, 국내에 인공지능 분야 인재 양성을 위한 교육 기관을 세우기 시작했다. 이미 싱가포르, 호주 등 13개 국가에서 운영되고 있다. (관련기사: http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4150082) 아마존웹서비스(AWS) 역시 클라우드 전문가를 키우겠다며, 국내 대학과 제휴해 교육 프로그램을 제공하고 있다. 앱 개발, 데이터 과학자 등을 양성하는 내용이다.

존 리 구글코리아 사장은 "구글은 대한민국과 함께 혁신하고 모두를 위한 AI를 실현할 수 있도록 국내 개발자, 학계, 기업, 스타트업 등과 활발하게 협업하고 있으며, 실질적인 지원을 지속 확대할 계획"이라고 밝히기도 했다.

이 같은 교육과 창업 지원 프로그램, 혜택을 받는 입장에선 더없이 좋은 기회이지만, 주는 입장에선 뭐가 이득인지 궁금해진다. 특히 다국적 IT 기업들이 한국에 유독 이 같은 투자와 지원을 아끼지 않는 이유가 뭘까.

"자선 사업은 아니에요." 글로벌코리아 관계자의 얘기다. "개발자들이 성장해야 구글도 성장하는 거죠. 국내 앱 개발자 규모가 커지고 체질이 커지면 모두가 나눠 먹을 파이(pie)가 커지니까요. 우리 입장에서 당장 이익은 없지만" 판을 키우자는 얘기다. 구글 주도의 글로벌 생태계를 만들겠다는 얘기로 들린다.

인재 양성 프로그램도 마찬가지다. 장화진 한국 IBM 대표는 "많은 프로젝트를 진행하고 있는데 인력이 모자라서 못하는 경우도 많다. 전문인력을 양성하면 바로바로 회사에 기여할 수 있을 것으로 본다"고 했다. 이와 관련해 중소벤처기업부 관계자는 "한국은 AI, 클라우드 등 시장이 막 확산하는 시점인 만큼 앞으로 관련 분야 수요가 폭발적으로 늘어날 것"이라며 "미리 교육을 통해 인재를 양성하고 또 시장을 키우면 함께 발전할 수 있다"라고 말했다.

결국 4차 산업혁명 시대에 대비해 인재를 확보하는 한편, 앱 개발자와 사용자 양쪽의 잠재고객에게 자사 제품과 서비스를 이용하도록 하기 위한 포석이라는 시각이 대체적이다. 이와 함께 최근 논란이 된 구글세 등을 둘러싼 부정적 여론과 맞물려 글로벌 IT 대기업들의 사회적 책임 문제도 빼놓을 수 없을 것이다.

캔디카메라 어플리케이션

캔디카메라 어플리케이션어떻게 가능했을까. 이 업체 역시 스타트업(벤처기업) 업계에선 피해갈 수 없는 '데스 밸리(death valley)'를 거쳐야 했다. '죽음의 골짜기', 창업에 나선 지 3년~7년차 구간을 일컫는 용어다. 대다수 스타트업은 출범 후 3년차부터 자본부족, 경험 부족 등으로 도태되곤 한다. '캔디카메라' 창업자 안세윤(35) 대표 역시 앱 출시 후 3년차, '죽음의 골짜기'를 만났다. "새로운 앱이 나오면 보통 3년까지는 잘 나가죠. 그러다 다른 개발사들이 비슷한 앱을 만들게 되고, 이용자들이 하나둘 옮겨가기 시작해요. 그때부턴 '죽음의 경쟁'인 거죠. 새로운 판로가 필요했어요. 그때 문을 두드린 게 '스타트업 컨설팅 프로그램'이었죠."

12일 민경환 구글 한국 안드로이드 앱·게임 비즈니스 개발 총괄 상무가 구글과 중소벤처기업부·창업진흥원의 스타트업 지원 프로그램을 설명하고 있다.

12일 민경환 구글 한국 안드로이드 앱·게임 비즈니스 개발 총괄 상무가 구글과 중소벤처기업부·창업진흥원의 스타트업 지원 프로그램을 설명하고 있다.구글은 3년 전부터 스타트업 개발자들을 지원하고 있다. '데스 밸리'에 직면한 업체들이 주로 대상이다. 해외 시장 진출을 위한 언어 번역은 물론, 특정 국가의 앱 이용자 성향 분석과 통계를 공유하고 개발 전략을 짜도록 도와준다. 다국적 기업이 가지고 있는 '글로벌 시장 개척 노하우'를 전수해주는 셈이다. '캔디카메라' 역시 구글을 통해 폭발적으로 성장하는 인도 시장에 진출하게 됐고, 현재 어플 이용자 90% 가 해외 기반 이용자들이다. 지금도 분기마다 구글의 컨설팅을 통해 새로운 앱 트렌드를 교육받고 콘텐츠 개발 노하우를 전수받는다.

올해부터는 정부와 손잡고 지원 규모를 대폭 늘렸다. 중소벤처기업부·창업진흥원과 함께 전도유망한 스타트업 경쟁력을 키워주자는 공공 프로젝트다. (관련기사: http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4155803)

창업 3~7년 미만의 도약기에 있는 앱·게임 개발사 20곳을 선정해 최대 7억 원을 지원하고, 구글이 직접 1 대 1 맞춤 교육을 해준다. 어느 해외 시장이 적합한지, 어떤 콘텐츠를 개발해야 인기를 끌지 등을 컨설팅하고 해외 진출 시 해당 국가의 구글 지사까지 나서 정착에 도움을 준다. 지원 업체를 선정하는 과정을 방송에 노출해 광고 효과도 노리게 했다. 구글이 한국에서 유일하게 진행하는 프로그램이기도 하다.

구글과 같은 글로벌 IT 대기업의 현지 지원 프로그램은 이뿐만이 아니다. IBM의 경우, 국내에 인공지능 분야 인재 양성을 위한 교육 기관을 세우기 시작했다. 이미 싱가포르, 호주 등 13개 국가에서 운영되고 있다. (관련기사: http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4150082) 아마존웹서비스(AWS) 역시 클라우드 전문가를 키우겠다며, 국내 대학과 제휴해 교육 프로그램을 제공하고 있다. 앱 개발, 데이터 과학자 등을 양성하는 내용이다.

존 리 구글코리아 사장은 "구글은 대한민국과 함께 혁신하고 모두를 위한 AI를 실현할 수 있도록 국내 개발자, 학계, 기업, 스타트업 등과 활발하게 협업하고 있으며, 실질적인 지원을 지속 확대할 계획"이라고 밝히기도 했다.

이 같은 교육과 창업 지원 프로그램, 혜택을 받는 입장에선 더없이 좋은 기회이지만, 주는 입장에선 뭐가 이득인지 궁금해진다. 특히 다국적 IT 기업들이 한국에 유독 이 같은 투자와 지원을 아끼지 않는 이유가 뭘까.

"자선 사업은 아니에요." 글로벌코리아 관계자의 얘기다. "개발자들이 성장해야 구글도 성장하는 거죠. 국내 앱 개발자 규모가 커지고 체질이 커지면 모두가 나눠 먹을 파이(pie)가 커지니까요. 우리 입장에서 당장 이익은 없지만" 판을 키우자는 얘기다. 구글 주도의 글로벌 생태계를 만들겠다는 얘기로 들린다.

인재 양성 프로그램도 마찬가지다. 장화진 한국 IBM 대표는 "많은 프로젝트를 진행하고 있는데 인력이 모자라서 못하는 경우도 많다. 전문인력을 양성하면 바로바로 회사에 기여할 수 있을 것으로 본다"고 했다. 이와 관련해 중소벤처기업부 관계자는 "한국은 AI, 클라우드 등 시장이 막 확산하는 시점인 만큼 앞으로 관련 분야 수요가 폭발적으로 늘어날 것"이라며 "미리 교육을 통해 인재를 양성하고 또 시장을 키우면 함께 발전할 수 있다"라고 말했다.

결국 4차 산업혁명 시대에 대비해 인재를 확보하는 한편, 앱 개발자와 사용자 양쪽의 잠재고객에게 자사 제품과 서비스를 이용하도록 하기 위한 포석이라는 시각이 대체적이다. 이와 함께 최근 논란이 된 구글세 등을 둘러싼 부정적 여론과 맞물려 글로벌 IT 대기업들의 사회적 책임 문제도 빼놓을 수 없을 것이다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- “사진 앱으로 연매출 10억” 숨겨진 비결은?

-

- 입력 2019-03-13 08:00:46

- 수정2019-03-13 09:50:07

'캔디카메라'. 셀카(셀프카메라)를 좋아한다면 한 번쯤 써봤을 만한 사진촬영 어플리케이션(앱)이다. 실제로 이 앱 다운로드 횟수는 지금까지 2억 5천만 회. 전세계 2억 5천만 명 넘는 사람들이 이 앱으로 셀카를 찍어봤다는 얘기다. 2013년 투자금 천만 원으로 시작해, 현재 연 매출 10억 원을 넘겼다. 앱 창업자들에겐 꿈같은 스토리다.

어떻게 가능했을까. 이 업체 역시 스타트업(벤처기업) 업계에선 피해갈 수 없는 '데스 밸리(death valley)'를 거쳐야 했다. '죽음의 골짜기', 창업에 나선 지 3년~7년차 구간을 일컫는 용어다. 대다수 스타트업은 출범 후 3년차부터 자본부족, 경험 부족 등으로 도태되곤 한다. '캔디카메라' 창업자 안세윤(35) 대표 역시 앱 출시 후 3년차, '죽음의 골짜기'를 만났다. "새로운 앱이 나오면 보통 3년까지는 잘 나가죠. 그러다 다른 개발사들이 비슷한 앱을 만들게 되고, 이용자들이 하나둘 옮겨가기 시작해요. 그때부턴 '죽음의 경쟁'인 거죠. 새로운 판로가 필요했어요. 그때 문을 두드린 게 '스타트업 컨설팅 프로그램'이었죠."

어떻게 가능했을까. 이 업체 역시 스타트업(벤처기업) 업계에선 피해갈 수 없는 '데스 밸리(death valley)'를 거쳐야 했다. '죽음의 골짜기', 창업에 나선 지 3년~7년차 구간을 일컫는 용어다. 대다수 스타트업은 출범 후 3년차부터 자본부족, 경험 부족 등으로 도태되곤 한다. '캔디카메라' 창업자 안세윤(35) 대표 역시 앱 출시 후 3년차, '죽음의 골짜기'를 만났다. "새로운 앱이 나오면 보통 3년까지는 잘 나가죠. 그러다 다른 개발사들이 비슷한 앱을 만들게 되고, 이용자들이 하나둘 옮겨가기 시작해요. 그때부턴 '죽음의 경쟁'인 거죠. 새로운 판로가 필요했어요. 그때 문을 두드린 게 '스타트업 컨설팅 프로그램'이었죠."

구글은 3년 전부터 스타트업 개발자들을 지원하고 있다. '데스 밸리'에 직면한 업체들이 주로 대상이다. 해외 시장 진출을 위한 언어 번역은 물론, 특정 국가의 앱 이용자 성향 분석과 통계를 공유하고 개발 전략을 짜도록 도와준다. 다국적 기업이 가지고 있는 '글로벌 시장 개척 노하우'를 전수해주는 셈이다. '캔디카메라' 역시 구글을 통해 폭발적으로 성장하는 인도 시장에 진출하게 됐고, 현재 어플 이용자 90% 가 해외 기반 이용자들이다. 지금도 분기마다 구글의 컨설팅을 통해 새로운 앱 트렌드를 교육받고 콘텐츠 개발 노하우를 전수받는다.

올해부터는 정부와 손잡고 지원 규모를 대폭 늘렸다. 중소벤처기업부·창업진흥원과 함께 전도유망한 스타트업 경쟁력을 키워주자는 공공 프로젝트다. (관련기사: http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4155803)

창업 3~7년 미만의 도약기에 있는 앱·게임 개발사 20곳을 선정해 최대 7억 원을 지원하고, 구글이 직접 1 대 1 맞춤 교육을 해준다. 어느 해외 시장이 적합한지, 어떤 콘텐츠를 개발해야 인기를 끌지 등을 컨설팅하고 해외 진출 시 해당 국가의 구글 지사까지 나서 정착에 도움을 준다. 지원 업체를 선정하는 과정을 방송에 노출해 광고 효과도 노리게 했다. 구글이 한국에서 유일하게 진행하는 프로그램이기도 하다.

구글은 3년 전부터 스타트업 개발자들을 지원하고 있다. '데스 밸리'에 직면한 업체들이 주로 대상이다. 해외 시장 진출을 위한 언어 번역은 물론, 특정 국가의 앱 이용자 성향 분석과 통계를 공유하고 개발 전략을 짜도록 도와준다. 다국적 기업이 가지고 있는 '글로벌 시장 개척 노하우'를 전수해주는 셈이다. '캔디카메라' 역시 구글을 통해 폭발적으로 성장하는 인도 시장에 진출하게 됐고, 현재 어플 이용자 90% 가 해외 기반 이용자들이다. 지금도 분기마다 구글의 컨설팅을 통해 새로운 앱 트렌드를 교육받고 콘텐츠 개발 노하우를 전수받는다.

올해부터는 정부와 손잡고 지원 규모를 대폭 늘렸다. 중소벤처기업부·창업진흥원과 함께 전도유망한 스타트업 경쟁력을 키워주자는 공공 프로젝트다. (관련기사: http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4155803)

창업 3~7년 미만의 도약기에 있는 앱·게임 개발사 20곳을 선정해 최대 7억 원을 지원하고, 구글이 직접 1 대 1 맞춤 교육을 해준다. 어느 해외 시장이 적합한지, 어떤 콘텐츠를 개발해야 인기를 끌지 등을 컨설팅하고 해외 진출 시 해당 국가의 구글 지사까지 나서 정착에 도움을 준다. 지원 업체를 선정하는 과정을 방송에 노출해 광고 효과도 노리게 했다. 구글이 한국에서 유일하게 진행하는 프로그램이기도 하다.

구글과 같은 글로벌 IT 대기업의 현지 지원 프로그램은 이뿐만이 아니다. IBM의 경우, 국내에 인공지능 분야 인재 양성을 위한 교육 기관을 세우기 시작했다. 이미 싱가포르, 호주 등 13개 국가에서 운영되고 있다. (관련기사: http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4150082) 아마존웹서비스(AWS) 역시 클라우드 전문가를 키우겠다며, 국내 대학과 제휴해 교육 프로그램을 제공하고 있다. 앱 개발, 데이터 과학자 등을 양성하는 내용이다.

존 리 구글코리아 사장은 "구글은 대한민국과 함께 혁신하고 모두를 위한 AI를 실현할 수 있도록 국내 개발자, 학계, 기업, 스타트업 등과 활발하게 협업하고 있으며, 실질적인 지원을 지속 확대할 계획"이라고 밝히기도 했다.

이 같은 교육과 창업 지원 프로그램, 혜택을 받는 입장에선 더없이 좋은 기회이지만, 주는 입장에선 뭐가 이득인지 궁금해진다. 특히 다국적 IT 기업들이 한국에 유독 이 같은 투자와 지원을 아끼지 않는 이유가 뭘까.

"자선 사업은 아니에요." 글로벌코리아 관계자의 얘기다. "개발자들이 성장해야 구글도 성장하는 거죠. 국내 앱 개발자 규모가 커지고 체질이 커지면 모두가 나눠 먹을 파이(pie)가 커지니까요. 우리 입장에서 당장 이익은 없지만" 판을 키우자는 얘기다. 구글 주도의 글로벌 생태계를 만들겠다는 얘기로 들린다.

인재 양성 프로그램도 마찬가지다. 장화진 한국 IBM 대표는 "많은 프로젝트를 진행하고 있는데 인력이 모자라서 못하는 경우도 많다. 전문인력을 양성하면 바로바로 회사에 기여할 수 있을 것으로 본다"고 했다. 이와 관련해 중소벤처기업부 관계자는 "한국은 AI, 클라우드 등 시장이 막 확산하는 시점인 만큼 앞으로 관련 분야 수요가 폭발적으로 늘어날 것"이라며 "미리 교육을 통해 인재를 양성하고 또 시장을 키우면 함께 발전할 수 있다"라고 말했다.

결국 4차 산업혁명 시대에 대비해 인재를 확보하는 한편, 앱 개발자와 사용자 양쪽의 잠재고객에게 자사 제품과 서비스를 이용하도록 하기 위한 포석이라는 시각이 대체적이다. 이와 함께 최근 논란이 된 구글세 등을 둘러싼 부정적 여론과 맞물려 글로벌 IT 대기업들의 사회적 책임 문제도 빼놓을 수 없을 것이다.

구글과 같은 글로벌 IT 대기업의 현지 지원 프로그램은 이뿐만이 아니다. IBM의 경우, 국내에 인공지능 분야 인재 양성을 위한 교육 기관을 세우기 시작했다. 이미 싱가포르, 호주 등 13개 국가에서 운영되고 있다. (관련기사: http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4150082) 아마존웹서비스(AWS) 역시 클라우드 전문가를 키우겠다며, 국내 대학과 제휴해 교육 프로그램을 제공하고 있다. 앱 개발, 데이터 과학자 등을 양성하는 내용이다.

존 리 구글코리아 사장은 "구글은 대한민국과 함께 혁신하고 모두를 위한 AI를 실현할 수 있도록 국내 개발자, 학계, 기업, 스타트업 등과 활발하게 협업하고 있으며, 실질적인 지원을 지속 확대할 계획"이라고 밝히기도 했다.

이 같은 교육과 창업 지원 프로그램, 혜택을 받는 입장에선 더없이 좋은 기회이지만, 주는 입장에선 뭐가 이득인지 궁금해진다. 특히 다국적 IT 기업들이 한국에 유독 이 같은 투자와 지원을 아끼지 않는 이유가 뭘까.

"자선 사업은 아니에요." 글로벌코리아 관계자의 얘기다. "개발자들이 성장해야 구글도 성장하는 거죠. 국내 앱 개발자 규모가 커지고 체질이 커지면 모두가 나눠 먹을 파이(pie)가 커지니까요. 우리 입장에서 당장 이익은 없지만" 판을 키우자는 얘기다. 구글 주도의 글로벌 생태계를 만들겠다는 얘기로 들린다.

인재 양성 프로그램도 마찬가지다. 장화진 한국 IBM 대표는 "많은 프로젝트를 진행하고 있는데 인력이 모자라서 못하는 경우도 많다. 전문인력을 양성하면 바로바로 회사에 기여할 수 있을 것으로 본다"고 했다. 이와 관련해 중소벤처기업부 관계자는 "한국은 AI, 클라우드 등 시장이 막 확산하는 시점인 만큼 앞으로 관련 분야 수요가 폭발적으로 늘어날 것"이라며 "미리 교육을 통해 인재를 양성하고 또 시장을 키우면 함께 발전할 수 있다"라고 말했다.

결국 4차 산업혁명 시대에 대비해 인재를 확보하는 한편, 앱 개발자와 사용자 양쪽의 잠재고객에게 자사 제품과 서비스를 이용하도록 하기 위한 포석이라는 시각이 대체적이다. 이와 함께 최근 논란이 된 구글세 등을 둘러싼 부정적 여론과 맞물려 글로벌 IT 대기업들의 사회적 책임 문제도 빼놓을 수 없을 것이다.

어떻게 가능했을까. 이 업체 역시 스타트업(벤처기업) 업계에선 피해갈 수 없는 '데스 밸리(death valley)'를 거쳐야 했다. '죽음의 골짜기', 창업에 나선 지 3년~7년차 구간을 일컫는 용어다. 대다수 스타트업은 출범 후 3년차부터 자본부족, 경험 부족 등으로 도태되곤 한다. '캔디카메라' 창업자 안세윤(35) 대표 역시 앱 출시 후 3년차, '죽음의 골짜기'를 만났다. "새로운 앱이 나오면 보통 3년까지는 잘 나가죠. 그러다 다른 개발사들이 비슷한 앱을 만들게 되고, 이용자들이 하나둘 옮겨가기 시작해요. 그때부턴 '죽음의 경쟁'인 거죠. 새로운 판로가 필요했어요. 그때 문을 두드린 게 '스타트업 컨설팅 프로그램'이었죠."

어떻게 가능했을까. 이 업체 역시 스타트업(벤처기업) 업계에선 피해갈 수 없는 '데스 밸리(death valley)'를 거쳐야 했다. '죽음의 골짜기', 창업에 나선 지 3년~7년차 구간을 일컫는 용어다. 대다수 스타트업은 출범 후 3년차부터 자본부족, 경험 부족 등으로 도태되곤 한다. '캔디카메라' 창업자 안세윤(35) 대표 역시 앱 출시 후 3년차, '죽음의 골짜기'를 만났다. "새로운 앱이 나오면 보통 3년까지는 잘 나가죠. 그러다 다른 개발사들이 비슷한 앱을 만들게 되고, 이용자들이 하나둘 옮겨가기 시작해요. 그때부턴 '죽음의 경쟁'인 거죠. 새로운 판로가 필요했어요. 그때 문을 두드린 게 '스타트업 컨설팅 프로그램'이었죠."

구글은 3년 전부터 스타트업 개발자들을 지원하고 있다. '데스 밸리'에 직면한 업체들이 주로 대상이다. 해외 시장 진출을 위한 언어 번역은 물론, 특정 국가의 앱 이용자 성향 분석과 통계를 공유하고 개발 전략을 짜도록 도와준다. 다국적 기업이 가지고 있는 '글로벌 시장 개척 노하우'를 전수해주는 셈이다. '캔디카메라' 역시 구글을 통해 폭발적으로 성장하는 인도 시장에 진출하게 됐고, 현재 어플 이용자 90% 가 해외 기반 이용자들이다. 지금도 분기마다 구글의 컨설팅을 통해 새로운 앱 트렌드를 교육받고 콘텐츠 개발 노하우를 전수받는다.

올해부터는 정부와 손잡고 지원 규모를 대폭 늘렸다. 중소벤처기업부·창업진흥원과 함께 전도유망한 스타트업 경쟁력을 키워주자는 공공 프로젝트다. (관련기사: http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4155803)

창업 3~7년 미만의 도약기에 있는 앱·게임 개발사 20곳을 선정해 최대 7억 원을 지원하고, 구글이 직접 1 대 1 맞춤 교육을 해준다. 어느 해외 시장이 적합한지, 어떤 콘텐츠를 개발해야 인기를 끌지 등을 컨설팅하고 해외 진출 시 해당 국가의 구글 지사까지 나서 정착에 도움을 준다. 지원 업체를 선정하는 과정을 방송에 노출해 광고 효과도 노리게 했다. 구글이 한국에서 유일하게 진행하는 프로그램이기도 하다.

구글은 3년 전부터 스타트업 개발자들을 지원하고 있다. '데스 밸리'에 직면한 업체들이 주로 대상이다. 해외 시장 진출을 위한 언어 번역은 물론, 특정 국가의 앱 이용자 성향 분석과 통계를 공유하고 개발 전략을 짜도록 도와준다. 다국적 기업이 가지고 있는 '글로벌 시장 개척 노하우'를 전수해주는 셈이다. '캔디카메라' 역시 구글을 통해 폭발적으로 성장하는 인도 시장에 진출하게 됐고, 현재 어플 이용자 90% 가 해외 기반 이용자들이다. 지금도 분기마다 구글의 컨설팅을 통해 새로운 앱 트렌드를 교육받고 콘텐츠 개발 노하우를 전수받는다.

올해부터는 정부와 손잡고 지원 규모를 대폭 늘렸다. 중소벤처기업부·창업진흥원과 함께 전도유망한 스타트업 경쟁력을 키워주자는 공공 프로젝트다. (관련기사: http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4155803)

창업 3~7년 미만의 도약기에 있는 앱·게임 개발사 20곳을 선정해 최대 7억 원을 지원하고, 구글이 직접 1 대 1 맞춤 교육을 해준다. 어느 해외 시장이 적합한지, 어떤 콘텐츠를 개발해야 인기를 끌지 등을 컨설팅하고 해외 진출 시 해당 국가의 구글 지사까지 나서 정착에 도움을 준다. 지원 업체를 선정하는 과정을 방송에 노출해 광고 효과도 노리게 했다. 구글이 한국에서 유일하게 진행하는 프로그램이기도 하다.

구글과 같은 글로벌 IT 대기업의 현지 지원 프로그램은 이뿐만이 아니다. IBM의 경우, 국내에 인공지능 분야 인재 양성을 위한 교육 기관을 세우기 시작했다. 이미 싱가포르, 호주 등 13개 국가에서 운영되고 있다. (관련기사: http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4150082) 아마존웹서비스(AWS) 역시 클라우드 전문가를 키우겠다며, 국내 대학과 제휴해 교육 프로그램을 제공하고 있다. 앱 개발, 데이터 과학자 등을 양성하는 내용이다.

존 리 구글코리아 사장은 "구글은 대한민국과 함께 혁신하고 모두를 위한 AI를 실현할 수 있도록 국내 개발자, 학계, 기업, 스타트업 등과 활발하게 협업하고 있으며, 실질적인 지원을 지속 확대할 계획"이라고 밝히기도 했다.

이 같은 교육과 창업 지원 프로그램, 혜택을 받는 입장에선 더없이 좋은 기회이지만, 주는 입장에선 뭐가 이득인지 궁금해진다. 특히 다국적 IT 기업들이 한국에 유독 이 같은 투자와 지원을 아끼지 않는 이유가 뭘까.

"자선 사업은 아니에요." 글로벌코리아 관계자의 얘기다. "개발자들이 성장해야 구글도 성장하는 거죠. 국내 앱 개발자 규모가 커지고 체질이 커지면 모두가 나눠 먹을 파이(pie)가 커지니까요. 우리 입장에서 당장 이익은 없지만" 판을 키우자는 얘기다. 구글 주도의 글로벌 생태계를 만들겠다는 얘기로 들린다.

인재 양성 프로그램도 마찬가지다. 장화진 한국 IBM 대표는 "많은 프로젝트를 진행하고 있는데 인력이 모자라서 못하는 경우도 많다. 전문인력을 양성하면 바로바로 회사에 기여할 수 있을 것으로 본다"고 했다. 이와 관련해 중소벤처기업부 관계자는 "한국은 AI, 클라우드 등 시장이 막 확산하는 시점인 만큼 앞으로 관련 분야 수요가 폭발적으로 늘어날 것"이라며 "미리 교육을 통해 인재를 양성하고 또 시장을 키우면 함께 발전할 수 있다"라고 말했다.

결국 4차 산업혁명 시대에 대비해 인재를 확보하는 한편, 앱 개발자와 사용자 양쪽의 잠재고객에게 자사 제품과 서비스를 이용하도록 하기 위한 포석이라는 시각이 대체적이다. 이와 함께 최근 논란이 된 구글세 등을 둘러싼 부정적 여론과 맞물려 글로벌 IT 대기업들의 사회적 책임 문제도 빼놓을 수 없을 것이다.

구글과 같은 글로벌 IT 대기업의 현지 지원 프로그램은 이뿐만이 아니다. IBM의 경우, 국내에 인공지능 분야 인재 양성을 위한 교육 기관을 세우기 시작했다. 이미 싱가포르, 호주 등 13개 국가에서 운영되고 있다. (관련기사: http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4150082) 아마존웹서비스(AWS) 역시 클라우드 전문가를 키우겠다며, 국내 대학과 제휴해 교육 프로그램을 제공하고 있다. 앱 개발, 데이터 과학자 등을 양성하는 내용이다.

존 리 구글코리아 사장은 "구글은 대한민국과 함께 혁신하고 모두를 위한 AI를 실현할 수 있도록 국내 개발자, 학계, 기업, 스타트업 등과 활발하게 협업하고 있으며, 실질적인 지원을 지속 확대할 계획"이라고 밝히기도 했다.

이 같은 교육과 창업 지원 프로그램, 혜택을 받는 입장에선 더없이 좋은 기회이지만, 주는 입장에선 뭐가 이득인지 궁금해진다. 특히 다국적 IT 기업들이 한국에 유독 이 같은 투자와 지원을 아끼지 않는 이유가 뭘까.

"자선 사업은 아니에요." 글로벌코리아 관계자의 얘기다. "개발자들이 성장해야 구글도 성장하는 거죠. 국내 앱 개발자 규모가 커지고 체질이 커지면 모두가 나눠 먹을 파이(pie)가 커지니까요. 우리 입장에서 당장 이익은 없지만" 판을 키우자는 얘기다. 구글 주도의 글로벌 생태계를 만들겠다는 얘기로 들린다.

인재 양성 프로그램도 마찬가지다. 장화진 한국 IBM 대표는 "많은 프로젝트를 진행하고 있는데 인력이 모자라서 못하는 경우도 많다. 전문인력을 양성하면 바로바로 회사에 기여할 수 있을 것으로 본다"고 했다. 이와 관련해 중소벤처기업부 관계자는 "한국은 AI, 클라우드 등 시장이 막 확산하는 시점인 만큼 앞으로 관련 분야 수요가 폭발적으로 늘어날 것"이라며 "미리 교육을 통해 인재를 양성하고 또 시장을 키우면 함께 발전할 수 있다"라고 말했다.

결국 4차 산업혁명 시대에 대비해 인재를 확보하는 한편, 앱 개발자와 사용자 양쪽의 잠재고객에게 자사 제품과 서비스를 이용하도록 하기 위한 포석이라는 시각이 대체적이다. 이와 함께 최근 논란이 된 구글세 등을 둘러싼 부정적 여론과 맞물려 글로벌 IT 대기업들의 사회적 책임 문제도 빼놓을 수 없을 것이다.

-

-

정아연 기자 niche@kbs.co.kr

정아연 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[영상] ‘여친 살해’ 의대생 신상 털리자 피해자까지…유족 “억측 자제해달라”](/data/fckeditor/vod/2024/05/08/311031715147998671.png)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.