[취재후] 사자 우리에 발을 딛다…기자가 가본 故 김용균 씨 사고 현장

입력 2019.04.04 (14:49)

수정 2019.04.04 (14:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

영화 세트장 같은 발전소 외경, 안에선 무슨 일이

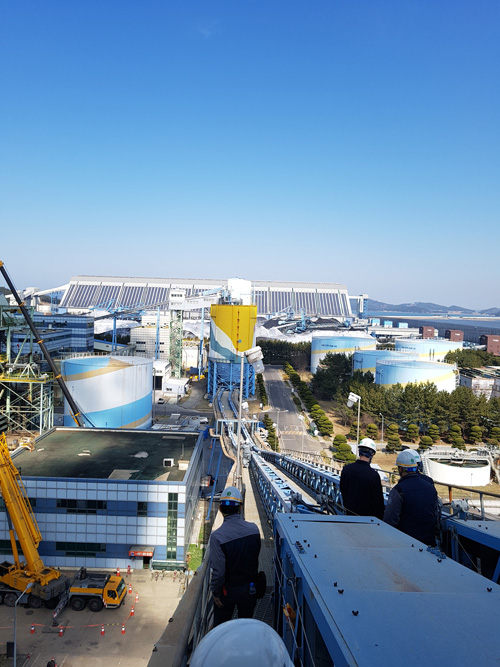

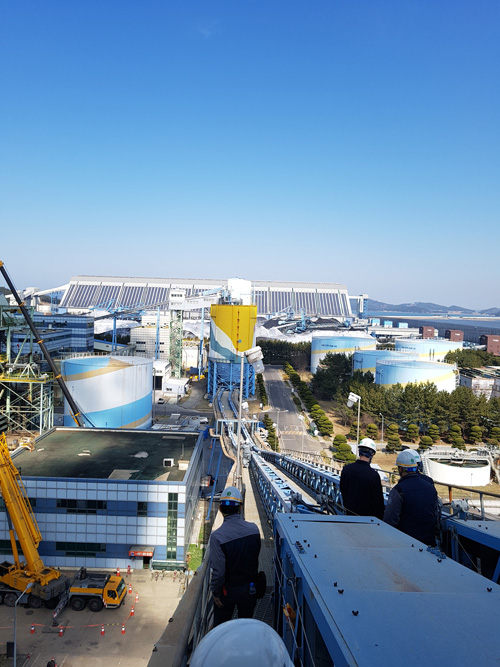

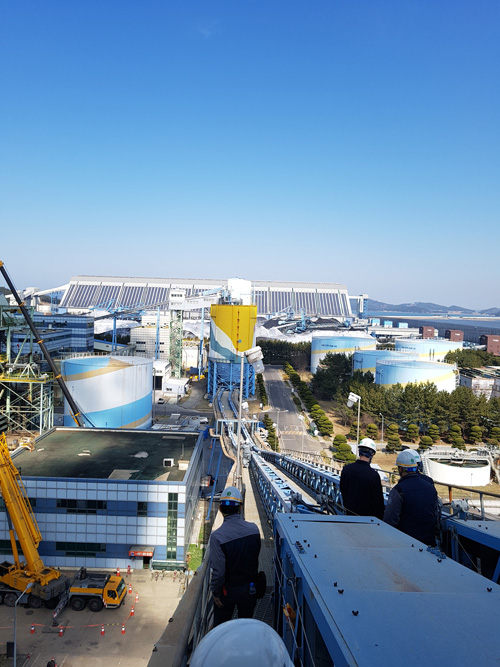

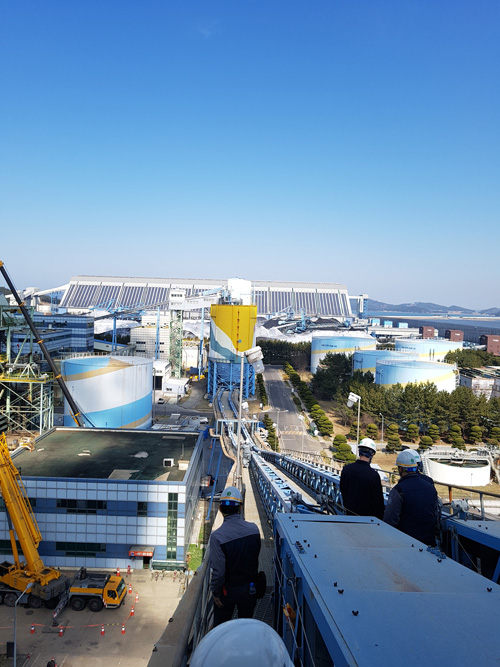

"참 독특해요. 건물도 직사각형으로 잘 배열돼있고 길도 깔끔하고...꼭 영화 세트장 같아요." 태안화력발전소를 함께 취재한 촬영기자의 얘기입니다.

저 역시 그랬습니다. 깔끔하게 도색된 직사각형 건물, 한 치의 흐트러짐 없이 다듬어진 나무, 잘 정돈된 아스팔트 도로. 심지어 먼지도 소음도 없었습니다. 겉에서만 보면 마치 관리가 잘 된 공원 같았습니다.

하지만 안전모에 방진 마스크를 챙겨 건물 안으로 들어가는 순간, 완전히 다른 세상이 펼쳐졌습니다.

김용균 씨가 숨진 석탄환승타워. 3시 방향으로 뻗은 푸른색 구조물은 건물 안으로 연결된 컨베이어 벨트입니다. 사고가 난 컨베이어벨트입니다.

김용균 씨가 숨진 석탄환승타워. 3시 방향으로 뻗은 푸른색 구조물은 건물 안으로 연결된 컨베이어 벨트입니다. 사고가 난 컨베이어벨트입니다.

지상 40m 위 김용균 씨 사고현장...예상보다 훨씬 열악

김용균 씨가 숨진 석탄환승타워는 높이가 40여 m에 이릅니다. 사고지점은 석탄운반 컨베이어 벨트가 연결된 건물 상부입니다. 위 사진에서 확인할 수 있으시죠? 24살 김용균 씨는 지난해 12월 11일 이곳에서 혼자 컨베이어벨트 아래 석탄가루를 치우는 작업을 하다가 변을 당했습니다.

오른쪽 붉은 줄이 쳐져 있는 안쪽 공간에서 김용균 씨가 숨졌습니다. 석탄운반용 컨베이어 벨트 아래입니다.

오른쪽 붉은 줄이 쳐져 있는 안쪽 공간에서 김용균 씨가 숨졌습니다. 석탄운반용 컨베이어 벨트 아래입니다.

지금은 작업이 멈춘 이곳. 사고현장은 어른 한 명 겨우 지나갈 만한 통로 옆 컨베이어 벨트 아래였습니다. 석탄가루를 치우기 위해 국내 최고 성능의 진공청소기가 사고 전부터 가동 중이었다는 서부발전 측과 진공청소기 사실상 몹쓸 물건이라는 김 씨 동료 사이에 작은 언쟁이 벌어지기도 했습니다.

어둡고 시끄럽고 석탄가루 메케한 지상 40m 좁은 쇳덩어리 사이. 설령 사고 당시 김용균 씨가 의식이 있었다 한들, 혼자 근무에 나섰던 그가 제대로 구조요청을 할 수 있었을까 의심스러웠습니다.

건물을 이어주는 40m 높이의 철판 다리. 아래가 훤히 내려다보입니다. 김용균 씨가 지나다니던 곳입니다.

건물을 이어주는 40m 높이의 철판 다리. 아래가 훤히 내려다보입니다. 김용균 씨가 지나다니던 곳입니다.

엘리베이터 없습니다. 계단으로 내려가세요.

앞서 취재진은 사고건물에 도착하기 위해 맞은편 건물에서 출발했습니다. 비슷한 높이의 건물 꼭대기에서 사고건물까지 백 미터 넘는 거리를 허공에 가설된 철판 한 겹을 딛고 건너왔습니다.

바람이 불 때마다, 한발 옮길 때마다 철판은 기분 나쁜 소리를 내며 삐걱댔습니다. 철판 사이로 40m 아래 바닥이 훤히 들여다보이는 곳, 김용균 씨가 지나다니던 그 길입니다. 정말 다리가 심하게 후들거렸습니다.

가파른 외부계단을 통해 내려오는 진상규명위원들.

가파른 외부계단을 통해 내려오는 진상규명위원들.

황당한 일은 이어졌습니다. 사고현장에서 내려가는 길을 묻자 엘리베이터가 없으니 건물 외벽에 붙은 계단을 이용하라는 것이었습니다. 사진에서 보시다시피 매우 좁고 가파른 계단이었습니다. 난간을 꽉 부여잡고 천천히 한 걸음을 디뎌 겨우 내려올 수 있었습니다. 작업 장비를 든 운전원이 어떻게 이곳을 오르내릴 수 있을까, 생각이 많아졌습니다.

김용균 씨 사고 난 곳만 위험? 다른 곳도 마찬가지

사고가 난 건물뿐만 아니라 발전소 다른 건물들도 상황은 비슷했습니다. 취재진은 탈황시설도 둘러봤습니다. 석탄을 태운 연기에 석회를 뿌려 연기 속의 황을 걸러내는 곳입니다.

60m 높이의 이곳 역시 엘리베이터가 없었습니다. 소음과 먼지를 뚫고 좁고 가파른 계단을 쉬지 않고 올라야 작업설비가 있는 꼭대기에 도착합니다. 엘리베이터 하나 설치해달라는 요구는 20년째 무시당하고 있다고 했습니다.

석회를 운반하는 컨베이어 벨트는 별다른 안전장치도 없이 굉음을 내며 돌아가고 있었습니다. 지나가다가 소매라도 스치면 곧바로 빨려 들어갈 수 있는 위험이 있습니다. 안내를 맡은 발전소 직원은 연신 조심하라, 저쪽으로 돌아서 오라는 말을 되풀이했습니다.

출입구는 1층에 단 하나. 거기서 불이 나면 꼼짝없이 갇혀서 죽어야 하지만 '법에 어긋나지 않는다'며 다른 문을 만들어주지 않는다는 푸념이 들려왔습니다.

60m 높이에서 바닥까지 가파르게 이어지는 컨베이어 벨트. 작업원들도 이곳으로 이동합니다.

60m 높이에서 바닥까지 가파르게 이어지는 컨베이어 벨트. 작업원들도 이곳으로 이동합니다.

이 건물 역시 60m 높이의 꼭대기에 컨베이어 벨트가 연결돼있습니다. 이 벨트는 맞은편 원료 보관 시설 바닥까지 미끄럼틀처럼 백여 m 이어져 있습니다. 가파른 이 컨베이어 벨트 옆 좁은 통행로를 따라 걸어 내려갔습니다. 또다시 다리가 후들거렸습니다.

"바람 불면 엄청나게 흔들려요. 겨울에 눈이라도 오면 정말 위험합니다. 달라진 게 없네요. 허허." 김 씨의 동료가 파랗게 질린 제게 한마디 건넸습니다.

200억 투입한다더니...

김용균 씨 사고 이후 한국서부발전은 태안화력발전소의 안전설비를 개선하기 위해 200억 원을 투입하기로 했습니다. 열 명도 안 되던 안전관리팀도 최근 30명으로 늘었다고 합니다.

후속대책으로 일부 설비에는 노란색 안전펜스가 설치됐습니다. 하지만 현장직원들과 의사소통 없이 진행됐습니다. 그러다 보니 엉뚱한 곳에 사다리가 달리고, 안전펜스에 기계설비가 가로막혀 작업이 더 위험해지는 일이 생겼습니다. 관청에 '우리 이런 거 했어요'라는 보고용이라는 지적입니다.

4개월 만의 진상규명위 출범, 무엇을 얻을 수 있을까

취재진과 함께 현장을 둘러본 건 김용균 씨 사고 진상규명위원회입니다. 석탄화력발전소 실태를 조사해 근본적인 재발방지대책을 수립하는 역할을 맡았습니다. 7월 말까지 종합보고서를 작성해 정부에 권고하고 입법을 유도할 예정입니다. 구의역 사망사고 진상규명위원장을 맡았던 김지형 전 대법관이 위원회를 이끕니다.

태안화력발전소에서 열린 첫 회의에는 김용균 씨의 부모님도 참석했습니다. 김 씨의 어미니 김미숙 씨는 "우리 아들이 비정규직이라서 그렇게 (환경개선) 말을 해도 안 먹히고 정말 인간 이하의 취급을 받고 일했다"며 또다시 눈물을 비췄습니다.

김용균 씨 사고현장을 살펴보는 진상규명위원들.

김용균 씨 사고현장을 살펴보는 진상규명위원들.

김 씨를 잊어선 안 된다는 생각으로 아침 일찍 태안으로 출발했습니다. 서울로 돌아오는 길 위에서 기사를 쓰고, 오디오와 화면을 송출했습니다. 그렇게 9시 뉴스 시작 직전에야 회사로 돌아올 수 있었습니다.

편집까지 겨우 마무리하고 한숨 돌리는 순간, 한솔제지 공장에서 20대 직원이 기계에 끼어 숨졌다는 기사가 눈에 들어왔습니다. 김용균 진상규명위가 출범한 날 숨진 또 다른 김 씨. 허탈했습니다.

우리 청년들이 취업이 안되면 그것을 절망해 스스로 목숨을 끊고, 취업하면 위험에 노출되다 산재로 목숨을 잃는 현실. 도대체 어디서, 무엇부터 잘못된 것일까요.

"참 독특해요. 건물도 직사각형으로 잘 배열돼있고 길도 깔끔하고...꼭 영화 세트장 같아요." 태안화력발전소를 함께 취재한 촬영기자의 얘기입니다.

저 역시 그랬습니다. 깔끔하게 도색된 직사각형 건물, 한 치의 흐트러짐 없이 다듬어진 나무, 잘 정돈된 아스팔트 도로. 심지어 먼지도 소음도 없었습니다. 겉에서만 보면 마치 관리가 잘 된 공원 같았습니다.

하지만 안전모에 방진 마스크를 챙겨 건물 안으로 들어가는 순간, 완전히 다른 세상이 펼쳐졌습니다.

김용균 씨가 숨진 석탄환승타워. 3시 방향으로 뻗은 푸른색 구조물은 건물 안으로 연결된 컨베이어 벨트입니다. 사고가 난 컨베이어벨트입니다.

김용균 씨가 숨진 석탄환승타워. 3시 방향으로 뻗은 푸른색 구조물은 건물 안으로 연결된 컨베이어 벨트입니다. 사고가 난 컨베이어벨트입니다.지상 40m 위 김용균 씨 사고현장...예상보다 훨씬 열악

김용균 씨가 숨진 석탄환승타워는 높이가 40여 m에 이릅니다. 사고지점은 석탄운반 컨베이어 벨트가 연결된 건물 상부입니다. 위 사진에서 확인할 수 있으시죠? 24살 김용균 씨는 지난해 12월 11일 이곳에서 혼자 컨베이어벨트 아래 석탄가루를 치우는 작업을 하다가 변을 당했습니다.

오른쪽 붉은 줄이 쳐져 있는 안쪽 공간에서 김용균 씨가 숨졌습니다. 석탄운반용 컨베이어 벨트 아래입니다.

오른쪽 붉은 줄이 쳐져 있는 안쪽 공간에서 김용균 씨가 숨졌습니다. 석탄운반용 컨베이어 벨트 아래입니다.지금은 작업이 멈춘 이곳. 사고현장은 어른 한 명 겨우 지나갈 만한 통로 옆 컨베이어 벨트 아래였습니다. 석탄가루를 치우기 위해 국내 최고 성능의 진공청소기가 사고 전부터 가동 중이었다는 서부발전 측과 진공청소기 사실상 몹쓸 물건이라는 김 씨 동료 사이에 작은 언쟁이 벌어지기도 했습니다.

어둡고 시끄럽고 석탄가루 메케한 지상 40m 좁은 쇳덩어리 사이. 설령 사고 당시 김용균 씨가 의식이 있었다 한들, 혼자 근무에 나섰던 그가 제대로 구조요청을 할 수 있었을까 의심스러웠습니다.

건물을 이어주는 40m 높이의 철판 다리. 아래가 훤히 내려다보입니다. 김용균 씨가 지나다니던 곳입니다.

건물을 이어주는 40m 높이의 철판 다리. 아래가 훤히 내려다보입니다. 김용균 씨가 지나다니던 곳입니다.엘리베이터 없습니다. 계단으로 내려가세요.

앞서 취재진은 사고건물에 도착하기 위해 맞은편 건물에서 출발했습니다. 비슷한 높이의 건물 꼭대기에서 사고건물까지 백 미터 넘는 거리를 허공에 가설된 철판 한 겹을 딛고 건너왔습니다.

바람이 불 때마다, 한발 옮길 때마다 철판은 기분 나쁜 소리를 내며 삐걱댔습니다. 철판 사이로 40m 아래 바닥이 훤히 들여다보이는 곳, 김용균 씨가 지나다니던 그 길입니다. 정말 다리가 심하게 후들거렸습니다.

가파른 외부계단을 통해 내려오는 진상규명위원들.

가파른 외부계단을 통해 내려오는 진상규명위원들.황당한 일은 이어졌습니다. 사고현장에서 내려가는 길을 묻자 엘리베이터가 없으니 건물 외벽에 붙은 계단을 이용하라는 것이었습니다. 사진에서 보시다시피 매우 좁고 가파른 계단이었습니다. 난간을 꽉 부여잡고 천천히 한 걸음을 디뎌 겨우 내려올 수 있었습니다. 작업 장비를 든 운전원이 어떻게 이곳을 오르내릴 수 있을까, 생각이 많아졌습니다.

김용균 씨 사고 난 곳만 위험? 다른 곳도 마찬가지

사고가 난 건물뿐만 아니라 발전소 다른 건물들도 상황은 비슷했습니다. 취재진은 탈황시설도 둘러봤습니다. 석탄을 태운 연기에 석회를 뿌려 연기 속의 황을 걸러내는 곳입니다.

60m 높이의 이곳 역시 엘리베이터가 없었습니다. 소음과 먼지를 뚫고 좁고 가파른 계단을 쉬지 않고 올라야 작업설비가 있는 꼭대기에 도착합니다. 엘리베이터 하나 설치해달라는 요구는 20년째 무시당하고 있다고 했습니다.

석회를 운반하는 컨베이어 벨트는 별다른 안전장치도 없이 굉음을 내며 돌아가고 있었습니다. 지나가다가 소매라도 스치면 곧바로 빨려 들어갈 수 있는 위험이 있습니다. 안내를 맡은 발전소 직원은 연신 조심하라, 저쪽으로 돌아서 오라는 말을 되풀이했습니다.

출입구는 1층에 단 하나. 거기서 불이 나면 꼼짝없이 갇혀서 죽어야 하지만 '법에 어긋나지 않는다'며 다른 문을 만들어주지 않는다는 푸념이 들려왔습니다.

60m 높이에서 바닥까지 가파르게 이어지는 컨베이어 벨트. 작업원들도 이곳으로 이동합니다.

60m 높이에서 바닥까지 가파르게 이어지는 컨베이어 벨트. 작업원들도 이곳으로 이동합니다.이 건물 역시 60m 높이의 꼭대기에 컨베이어 벨트가 연결돼있습니다. 이 벨트는 맞은편 원료 보관 시설 바닥까지 미끄럼틀처럼 백여 m 이어져 있습니다. 가파른 이 컨베이어 벨트 옆 좁은 통행로를 따라 걸어 내려갔습니다. 또다시 다리가 후들거렸습니다.

"바람 불면 엄청나게 흔들려요. 겨울에 눈이라도 오면 정말 위험합니다. 달라진 게 없네요. 허허." 김 씨의 동료가 파랗게 질린 제게 한마디 건넸습니다.

200억 투입한다더니...

김용균 씨 사고 이후 한국서부발전은 태안화력발전소의 안전설비를 개선하기 위해 200억 원을 투입하기로 했습니다. 열 명도 안 되던 안전관리팀도 최근 30명으로 늘었다고 합니다.

후속대책으로 일부 설비에는 노란색 안전펜스가 설치됐습니다. 하지만 현장직원들과 의사소통 없이 진행됐습니다. 그러다 보니 엉뚱한 곳에 사다리가 달리고, 안전펜스에 기계설비가 가로막혀 작업이 더 위험해지는 일이 생겼습니다. 관청에 '우리 이런 거 했어요'라는 보고용이라는 지적입니다.

4개월 만의 진상규명위 출범, 무엇을 얻을 수 있을까

취재진과 함께 현장을 둘러본 건 김용균 씨 사고 진상규명위원회입니다. 석탄화력발전소 실태를 조사해 근본적인 재발방지대책을 수립하는 역할을 맡았습니다. 7월 말까지 종합보고서를 작성해 정부에 권고하고 입법을 유도할 예정입니다. 구의역 사망사고 진상규명위원장을 맡았던 김지형 전 대법관이 위원회를 이끕니다.

태안화력발전소에서 열린 첫 회의에는 김용균 씨의 부모님도 참석했습니다. 김 씨의 어미니 김미숙 씨는 "우리 아들이 비정규직이라서 그렇게 (환경개선) 말을 해도 안 먹히고 정말 인간 이하의 취급을 받고 일했다"며 또다시 눈물을 비췄습니다.

김용균 씨 사고현장을 살펴보는 진상규명위원들.

김용균 씨 사고현장을 살펴보는 진상규명위원들.김 씨를 잊어선 안 된다는 생각으로 아침 일찍 태안으로 출발했습니다. 서울로 돌아오는 길 위에서 기사를 쓰고, 오디오와 화면을 송출했습니다. 그렇게 9시 뉴스 시작 직전에야 회사로 돌아올 수 있었습니다.

편집까지 겨우 마무리하고 한숨 돌리는 순간, 한솔제지 공장에서 20대 직원이 기계에 끼어 숨졌다는 기사가 눈에 들어왔습니다. 김용균 진상규명위가 출범한 날 숨진 또 다른 김 씨. 허탈했습니다.

우리 청년들이 취업이 안되면 그것을 절망해 스스로 목숨을 끊고, 취업하면 위험에 노출되다 산재로 목숨을 잃는 현실. 도대체 어디서, 무엇부터 잘못된 것일까요.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [취재후] 사자 우리에 발을 딛다…기자가 가본 故 김용균 씨 사고 현장

-

- 입력 2019-04-04 14:49:38

- 수정2019-04-04 14:50:21

영화 세트장 같은 발전소 외경, 안에선 무슨 일이

"참 독특해요. 건물도 직사각형으로 잘 배열돼있고 길도 깔끔하고...꼭 영화 세트장 같아요." 태안화력발전소를 함께 취재한 촬영기자의 얘기입니다.

저 역시 그랬습니다. 깔끔하게 도색된 직사각형 건물, 한 치의 흐트러짐 없이 다듬어진 나무, 잘 정돈된 아스팔트 도로. 심지어 먼지도 소음도 없었습니다. 겉에서만 보면 마치 관리가 잘 된 공원 같았습니다.

하지만 안전모에 방진 마스크를 챙겨 건물 안으로 들어가는 순간, 완전히 다른 세상이 펼쳐졌습니다.

지상 40m 위 김용균 씨 사고현장...예상보다 훨씬 열악

김용균 씨가 숨진 석탄환승타워는 높이가 40여 m에 이릅니다. 사고지점은 석탄운반 컨베이어 벨트가 연결된 건물 상부입니다. 위 사진에서 확인할 수 있으시죠? 24살 김용균 씨는 지난해 12월 11일 이곳에서 혼자 컨베이어벨트 아래 석탄가루를 치우는 작업을 하다가 변을 당했습니다.

지금은 작업이 멈춘 이곳. 사고현장은 어른 한 명 겨우 지나갈 만한 통로 옆 컨베이어 벨트 아래였습니다. 석탄가루를 치우기 위해 국내 최고 성능의 진공청소기가 사고 전부터 가동 중이었다는 서부발전 측과 진공청소기 사실상 몹쓸 물건이라는 김 씨 동료 사이에 작은 언쟁이 벌어지기도 했습니다.

어둡고 시끄럽고 석탄가루 메케한 지상 40m 좁은 쇳덩어리 사이. 설령 사고 당시 김용균 씨가 의식이 있었다 한들, 혼자 근무에 나섰던 그가 제대로 구조요청을 할 수 있었을까 의심스러웠습니다.

엘리베이터 없습니다. 계단으로 내려가세요.

앞서 취재진은 사고건물에 도착하기 위해 맞은편 건물에서 출발했습니다. 비슷한 높이의 건물 꼭대기에서 사고건물까지 백 미터 넘는 거리를 허공에 가설된 철판 한 겹을 딛고 건너왔습니다.

바람이 불 때마다, 한발 옮길 때마다 철판은 기분 나쁜 소리를 내며 삐걱댔습니다. 철판 사이로 40m 아래 바닥이 훤히 들여다보이는 곳, 김용균 씨가 지나다니던 그 길입니다. 정말 다리가 심하게 후들거렸습니다.

황당한 일은 이어졌습니다. 사고현장에서 내려가는 길을 묻자 엘리베이터가 없으니 건물 외벽에 붙은 계단을 이용하라는 것이었습니다. 사진에서 보시다시피 매우 좁고 가파른 계단이었습니다. 난간을 꽉 부여잡고 천천히 한 걸음을 디뎌 겨우 내려올 수 있었습니다. 작업 장비를 든 운전원이 어떻게 이곳을 오르내릴 수 있을까, 생각이 많아졌습니다.

김용균 씨 사고 난 곳만 위험? 다른 곳도 마찬가지

사고가 난 건물뿐만 아니라 발전소 다른 건물들도 상황은 비슷했습니다. 취재진은 탈황시설도 둘러봤습니다. 석탄을 태운 연기에 석회를 뿌려 연기 속의 황을 걸러내는 곳입니다.

60m 높이의 이곳 역시 엘리베이터가 없었습니다. 소음과 먼지를 뚫고 좁고 가파른 계단을 쉬지 않고 올라야 작업설비가 있는 꼭대기에 도착합니다. 엘리베이터 하나 설치해달라는 요구는 20년째 무시당하고 있다고 했습니다.

석회를 운반하는 컨베이어 벨트는 별다른 안전장치도 없이 굉음을 내며 돌아가고 있었습니다. 지나가다가 소매라도 스치면 곧바로 빨려 들어갈 수 있는 위험이 있습니다. 안내를 맡은 발전소 직원은 연신 조심하라, 저쪽으로 돌아서 오라는 말을 되풀이했습니다.

출입구는 1층에 단 하나. 거기서 불이 나면 꼼짝없이 갇혀서 죽어야 하지만 '법에 어긋나지 않는다'며 다른 문을 만들어주지 않는다는 푸념이 들려왔습니다.

이 건물 역시 60m 높이의 꼭대기에 컨베이어 벨트가 연결돼있습니다. 이 벨트는 맞은편 원료 보관 시설 바닥까지 미끄럼틀처럼 백여 m 이어져 있습니다. 가파른 이 컨베이어 벨트 옆 좁은 통행로를 따라 걸어 내려갔습니다. 또다시 다리가 후들거렸습니다.

"바람 불면 엄청나게 흔들려요. 겨울에 눈이라도 오면 정말 위험합니다. 달라진 게 없네요. 허허." 김 씨의 동료가 파랗게 질린 제게 한마디 건넸습니다.

200억 투입한다더니...

김용균 씨 사고 이후 한국서부발전은 태안화력발전소의 안전설비를 개선하기 위해 200억 원을 투입하기로 했습니다. 열 명도 안 되던 안전관리팀도 최근 30명으로 늘었다고 합니다.

후속대책으로 일부 설비에는 노란색 안전펜스가 설치됐습니다. 하지만 현장직원들과 의사소통 없이 진행됐습니다. 그러다 보니 엉뚱한 곳에 사다리가 달리고, 안전펜스에 기계설비가 가로막혀 작업이 더 위험해지는 일이 생겼습니다. 관청에 '우리 이런 거 했어요'라는 보고용이라는 지적입니다.

4개월 만의 진상규명위 출범, 무엇을 얻을 수 있을까

취재진과 함께 현장을 둘러본 건 김용균 씨 사고 진상규명위원회입니다. 석탄화력발전소 실태를 조사해 근본적인 재발방지대책을 수립하는 역할을 맡았습니다. 7월 말까지 종합보고서를 작성해 정부에 권고하고 입법을 유도할 예정입니다. 구의역 사망사고 진상규명위원장을 맡았던 김지형 전 대법관이 위원회를 이끕니다.

태안화력발전소에서 열린 첫 회의에는 김용균 씨의 부모님도 참석했습니다. 김 씨의 어미니 김미숙 씨는 "우리 아들이 비정규직이라서 그렇게 (환경개선) 말을 해도 안 먹히고 정말 인간 이하의 취급을 받고 일했다"며 또다시 눈물을 비췄습니다.

김 씨를 잊어선 안 된다는 생각으로 아침 일찍 태안으로 출발했습니다. 서울로 돌아오는 길 위에서 기사를 쓰고, 오디오와 화면을 송출했습니다. 그렇게 9시 뉴스 시작 직전에야 회사로 돌아올 수 있었습니다.

편집까지 겨우 마무리하고 한숨 돌리는 순간, 한솔제지 공장에서 20대 직원이 기계에 끼어 숨졌다는 기사가 눈에 들어왔습니다. 김용균 진상규명위가 출범한 날 숨진 또 다른 김 씨. 허탈했습니다.

우리 청년들이 취업이 안되면 그것을 절망해 스스로 목숨을 끊고, 취업하면 위험에 노출되다 산재로 목숨을 잃는 현실. 도대체 어디서, 무엇부터 잘못된 것일까요.

"참 독특해요. 건물도 직사각형으로 잘 배열돼있고 길도 깔끔하고...꼭 영화 세트장 같아요." 태안화력발전소를 함께 취재한 촬영기자의 얘기입니다.

저 역시 그랬습니다. 깔끔하게 도색된 직사각형 건물, 한 치의 흐트러짐 없이 다듬어진 나무, 잘 정돈된 아스팔트 도로. 심지어 먼지도 소음도 없었습니다. 겉에서만 보면 마치 관리가 잘 된 공원 같았습니다.

하지만 안전모에 방진 마스크를 챙겨 건물 안으로 들어가는 순간, 완전히 다른 세상이 펼쳐졌습니다.

지상 40m 위 김용균 씨 사고현장...예상보다 훨씬 열악

김용균 씨가 숨진 석탄환승타워는 높이가 40여 m에 이릅니다. 사고지점은 석탄운반 컨베이어 벨트가 연결된 건물 상부입니다. 위 사진에서 확인할 수 있으시죠? 24살 김용균 씨는 지난해 12월 11일 이곳에서 혼자 컨베이어벨트 아래 석탄가루를 치우는 작업을 하다가 변을 당했습니다.

지금은 작업이 멈춘 이곳. 사고현장은 어른 한 명 겨우 지나갈 만한 통로 옆 컨베이어 벨트 아래였습니다. 석탄가루를 치우기 위해 국내 최고 성능의 진공청소기가 사고 전부터 가동 중이었다는 서부발전 측과 진공청소기 사실상 몹쓸 물건이라는 김 씨 동료 사이에 작은 언쟁이 벌어지기도 했습니다.

어둡고 시끄럽고 석탄가루 메케한 지상 40m 좁은 쇳덩어리 사이. 설령 사고 당시 김용균 씨가 의식이 있었다 한들, 혼자 근무에 나섰던 그가 제대로 구조요청을 할 수 있었을까 의심스러웠습니다.

엘리베이터 없습니다. 계단으로 내려가세요.

앞서 취재진은 사고건물에 도착하기 위해 맞은편 건물에서 출발했습니다. 비슷한 높이의 건물 꼭대기에서 사고건물까지 백 미터 넘는 거리를 허공에 가설된 철판 한 겹을 딛고 건너왔습니다.

바람이 불 때마다, 한발 옮길 때마다 철판은 기분 나쁜 소리를 내며 삐걱댔습니다. 철판 사이로 40m 아래 바닥이 훤히 들여다보이는 곳, 김용균 씨가 지나다니던 그 길입니다. 정말 다리가 심하게 후들거렸습니다.

황당한 일은 이어졌습니다. 사고현장에서 내려가는 길을 묻자 엘리베이터가 없으니 건물 외벽에 붙은 계단을 이용하라는 것이었습니다. 사진에서 보시다시피 매우 좁고 가파른 계단이었습니다. 난간을 꽉 부여잡고 천천히 한 걸음을 디뎌 겨우 내려올 수 있었습니다. 작업 장비를 든 운전원이 어떻게 이곳을 오르내릴 수 있을까, 생각이 많아졌습니다.

김용균 씨 사고 난 곳만 위험? 다른 곳도 마찬가지

사고가 난 건물뿐만 아니라 발전소 다른 건물들도 상황은 비슷했습니다. 취재진은 탈황시설도 둘러봤습니다. 석탄을 태운 연기에 석회를 뿌려 연기 속의 황을 걸러내는 곳입니다.

60m 높이의 이곳 역시 엘리베이터가 없었습니다. 소음과 먼지를 뚫고 좁고 가파른 계단을 쉬지 않고 올라야 작업설비가 있는 꼭대기에 도착합니다. 엘리베이터 하나 설치해달라는 요구는 20년째 무시당하고 있다고 했습니다.

석회를 운반하는 컨베이어 벨트는 별다른 안전장치도 없이 굉음을 내며 돌아가고 있었습니다. 지나가다가 소매라도 스치면 곧바로 빨려 들어갈 수 있는 위험이 있습니다. 안내를 맡은 발전소 직원은 연신 조심하라, 저쪽으로 돌아서 오라는 말을 되풀이했습니다.

출입구는 1층에 단 하나. 거기서 불이 나면 꼼짝없이 갇혀서 죽어야 하지만 '법에 어긋나지 않는다'며 다른 문을 만들어주지 않는다는 푸념이 들려왔습니다.

이 건물 역시 60m 높이의 꼭대기에 컨베이어 벨트가 연결돼있습니다. 이 벨트는 맞은편 원료 보관 시설 바닥까지 미끄럼틀처럼 백여 m 이어져 있습니다. 가파른 이 컨베이어 벨트 옆 좁은 통행로를 따라 걸어 내려갔습니다. 또다시 다리가 후들거렸습니다.

"바람 불면 엄청나게 흔들려요. 겨울에 눈이라도 오면 정말 위험합니다. 달라진 게 없네요. 허허." 김 씨의 동료가 파랗게 질린 제게 한마디 건넸습니다.

200억 투입한다더니...

김용균 씨 사고 이후 한국서부발전은 태안화력발전소의 안전설비를 개선하기 위해 200억 원을 투입하기로 했습니다. 열 명도 안 되던 안전관리팀도 최근 30명으로 늘었다고 합니다.

후속대책으로 일부 설비에는 노란색 안전펜스가 설치됐습니다. 하지만 현장직원들과 의사소통 없이 진행됐습니다. 그러다 보니 엉뚱한 곳에 사다리가 달리고, 안전펜스에 기계설비가 가로막혀 작업이 더 위험해지는 일이 생겼습니다. 관청에 '우리 이런 거 했어요'라는 보고용이라는 지적입니다.

4개월 만의 진상규명위 출범, 무엇을 얻을 수 있을까

취재진과 함께 현장을 둘러본 건 김용균 씨 사고 진상규명위원회입니다. 석탄화력발전소 실태를 조사해 근본적인 재발방지대책을 수립하는 역할을 맡았습니다. 7월 말까지 종합보고서를 작성해 정부에 권고하고 입법을 유도할 예정입니다. 구의역 사망사고 진상규명위원장을 맡았던 김지형 전 대법관이 위원회를 이끕니다.

태안화력발전소에서 열린 첫 회의에는 김용균 씨의 부모님도 참석했습니다. 김 씨의 어미니 김미숙 씨는 "우리 아들이 비정규직이라서 그렇게 (환경개선) 말을 해도 안 먹히고 정말 인간 이하의 취급을 받고 일했다"며 또다시 눈물을 비췄습니다.

김 씨를 잊어선 안 된다는 생각으로 아침 일찍 태안으로 출발했습니다. 서울로 돌아오는 길 위에서 기사를 쓰고, 오디오와 화면을 송출했습니다. 그렇게 9시 뉴스 시작 직전에야 회사로 돌아올 수 있었습니다.

편집까지 겨우 마무리하고 한숨 돌리는 순간, 한솔제지 공장에서 20대 직원이 기계에 끼어 숨졌다는 기사가 눈에 들어왔습니다. 김용균 진상규명위가 출범한 날 숨진 또 다른 김 씨. 허탈했습니다.

우리 청년들이 취업이 안되면 그것을 절망해 스스로 목숨을 끊고, 취업하면 위험에 노출되다 산재로 목숨을 잃는 현실. 도대체 어디서, 무엇부터 잘못된 것일까요.

-

-

변진석 기자 brick@kbs.co.kr

변진석 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.