검사들이 법원으로 출근?…골칫거리된 ‘공판검사실’ 탄생 비화보니

입력 2019.04.16 (07:06)

수정 2019.04.16 (08:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

법원이라하면 흔히 떠오르는 풍경들이 있죠. 전두환, 노태우, 박근혜 전 대통령의 재판이 열렸던, 화려한 조명이 인상적인 대법정. 영장심사를 받기 위해 법원에 출석한 유명인들이 기자들을 제치고 통과하던 보안 검색대. 드라마에서 이혼한 부부가 냉랭한 표정으로 각자 걸어내려오던 커다란 계단. 우리에게 익숙한 이곳들은 모두 서울 서초구에 있는 서울법원종합청사의 모습입니다.

박근혜 전 대통령의 1심 재판이 열렸던 서울법원종합청사 417호 대법정.

박근혜 전 대통령의 1심 재판이 열렸던 서울법원종합청사 417호 대법정.

서울중앙지법과 서울고등법원이 같이 쓰는 이 건물 안에는, 사람들 눈에 띄지 않는 숨겨진 공간이 많습니다. 대표적인 게 기자실입니다. 법원 2층 한쪽 구석에 있는, 아무 표식 없는 문을 열면 옛날 독서실 같은 공간이 펼쳐지는데요. 42개사 70명 정도의 출입기자들이 다닥다닥 붙은 책상 한 자리씩을 차지하고 일하고 있습니다.

법원 기자실 모습. 전경을 촬영하는 것은 실례가 될 수 있어, 다소 지저분한 본인 자리만 촬영했습니다.

법원 기자실 모습. 전경을 촬영하는 것은 실례가 될 수 있어, 다소 지저분한 본인 자리만 촬영했습니다.

법원 구성원이 아닌 다른 사람들에게 주어진 공간은 또 있습니다. 이 건물 12층에 있는 공판검사실 이야기입니다. 공판검사는 말 그대로 공판(재판)에 들어가는 검사(법정에 앉아 있는 그 검사)를 말합니다. 사건을 수사하는 수사검사가 사건을 기소하면, 공판검사는 관련 기록을 넘겨받아 재판에서 증거를 제시하고 피의자나 증인을 신문하고, 법정에서 구형하는 일까지 모든 재판 과정을 담당합니다. 수사검사들이 법원 건물에서 300미터 정도 떨어진 중앙지검 건물에서 근무하는 반면, 공판검사들은 이 법원 건물 12층으로 출·퇴근하는데요.

법원에 따르면 공판검사실의 면적은 413제곱미터. 약 125평에 달하는 공간을 공판검사와 수사관, 실무관 등 모두 26명이 사무실로 사용하고 있습니다. 70명 안팎의 기자들을 수용하는 기자실이 50평을 조금 넘는 데 비하면 상당히 넉넉한 편이죠.

법원노조는 3월 25일 공판검사실 철거를 요구하는 기자회견을 열었다.

법원노조는 3월 25일 공판검사실 철거를 요구하는 기자회견을 열었다.

최근 법원에서 이 공판검사실이 때아닌 화제가 됐습니다. 법원에서 일하는 일반직(6급 이하) 공무원들의 노동조합인 전국공무원노동조합 법원본부(이하 '법원노조')가 지난달 24일 서울법원종합청사 건물에 내건 노란 현수막 때문인데요. 법원노조는 공판검사실을 철수하라는 요구를 전달하기 위해 일요일 아침에 기습적으로 현수막을 설치했습니다. 이들은 판사와 검사가 한 건물에 상주함으로 인해 재판에 대한 신뢰도가 떨어지고, 공판검사들이 판사실에 드나든다는 유착 의혹까지 나오고 있다고 주장했습니다. 노조는 3월 초부터 이 문제를 공론화하기 시작했습니다.

법원노조가 3월 24일 서울법원종합청사 건물에 걸었던 현수막. 20일 뒤인 4월 12일 철거됐다.

법원노조가 3월 24일 서울법원종합청사 건물에 걸었던 현수막. 20일 뒤인 4월 12일 철거됐다.

이에 서울고등법원은 지난달 20일 서울중앙지검에 공문을 보냈습니다. 법원에서는 공판검사실과 관련된 공문, 협약서를 갖고 있지 않으니 검찰이 가진 자료가 있다면 송부해달라는 요청과 함께, 공판검사실에 대한 중앙지검의 의견을 밝혀달라는 내용이었습니다.

중앙지검은 8일 뒤 답변을 보내왔습니다. 검찰은 공판검사실 사용이 과거 대법원과 법무부 사이의 "양해"에 의한 것이라고 밝혔습니다. 검찰 부지의 일부를 법원에서, 법원 건물의 일부를 검찰에서 사용하자는 양해가 과거에 있었고, 그때부터 검찰이 법원 서관 12층을 사용하게 된 것이라는 주장인데요. 그러면서 그 "양해"의 내용을 설명하는 자료도 첨부했습니다. 공판검사실의 탄생 비화를 조금이나마 보여주는 이 자료를 KBS 취재진이 확보해 살펴봤습니다. 모두 30여 년 전에 작성된 오래된 문서들입니다.

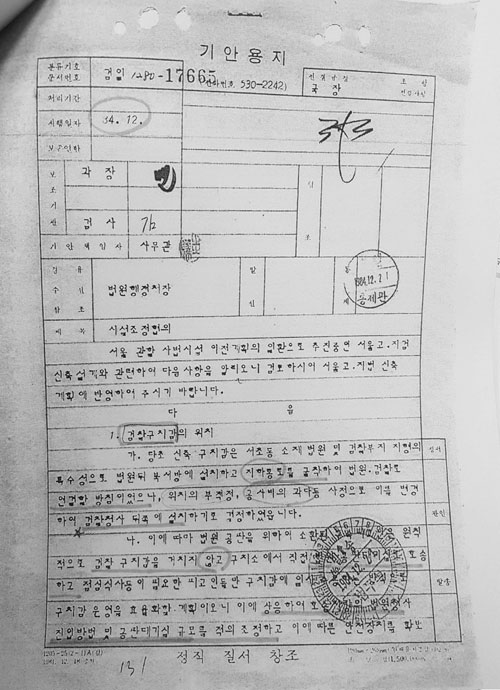

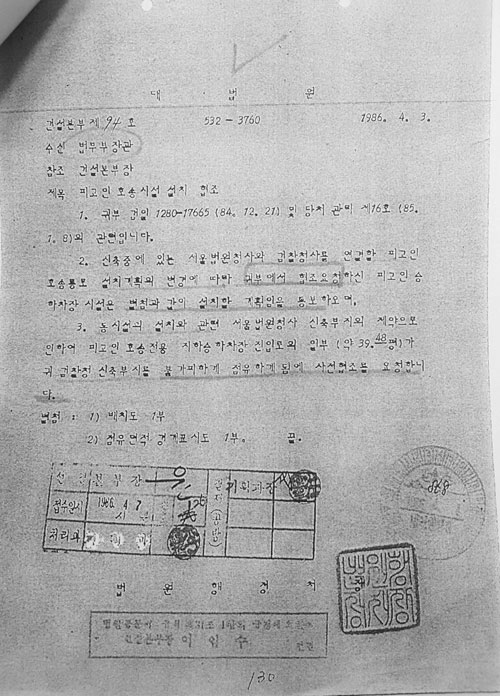

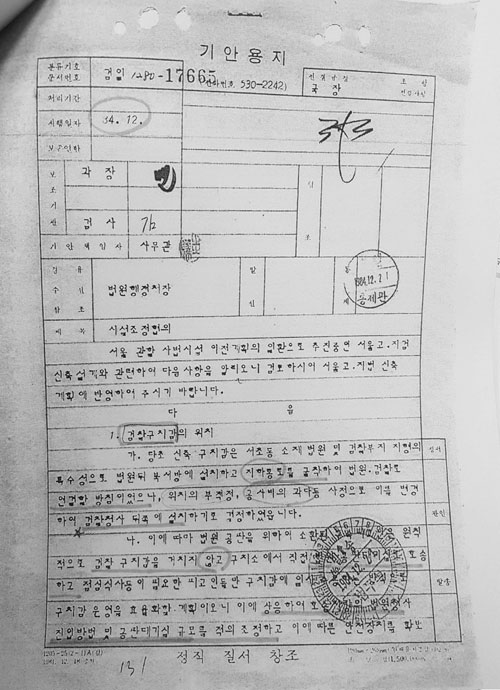

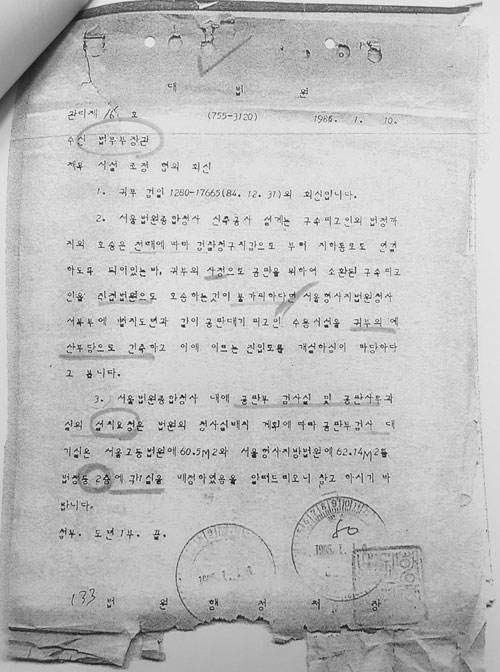

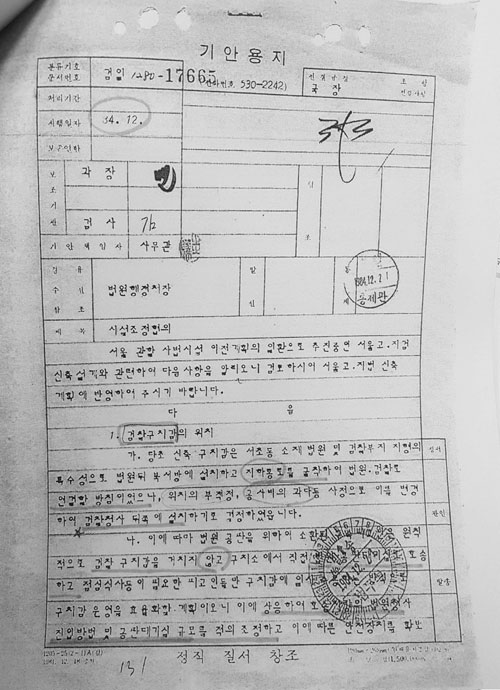

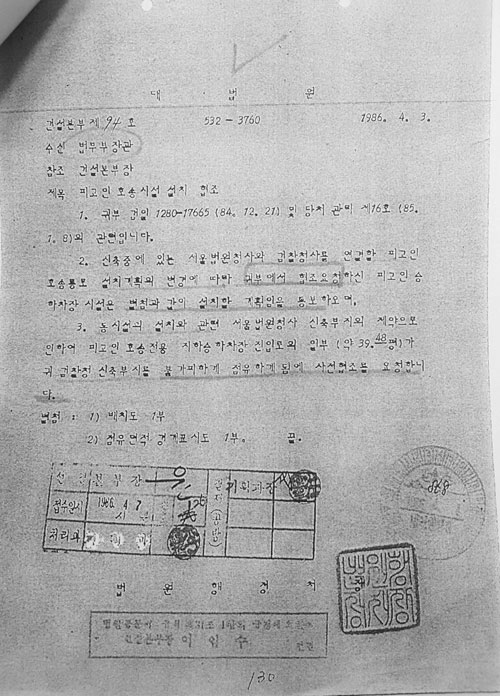

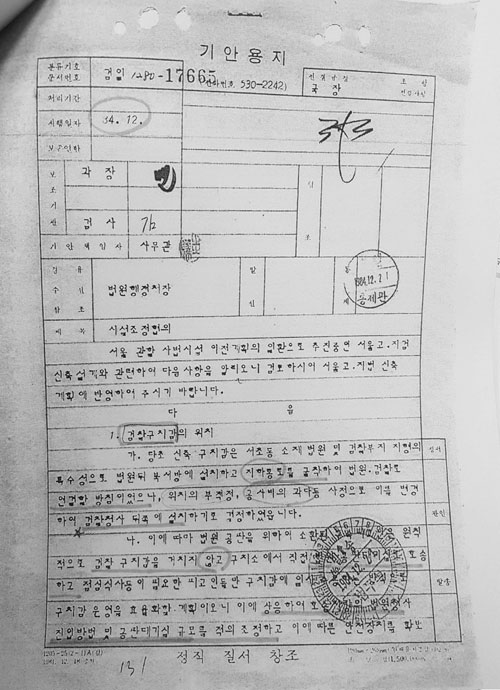

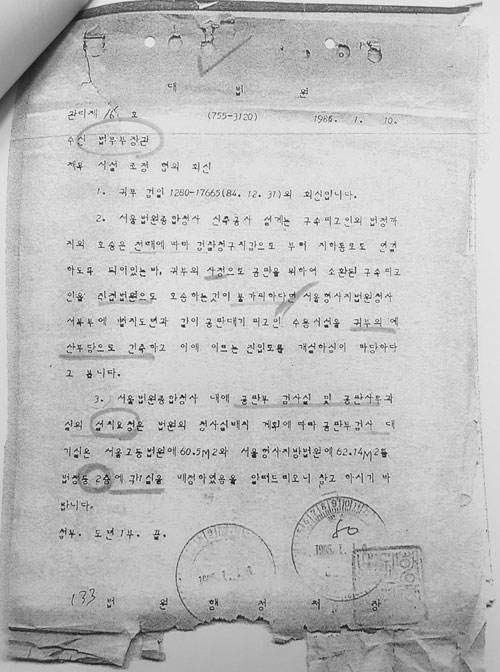

시작은 법무부가 1984년 12월 31일에 대법원(법원행정처)에 보낸 '시설조정협의'라는 공문입니다(위 사진). 서울중앙지검·고검 건물의 신축을 준비하면서 설계 관련 사항을 "알리니", 이를 검토해 서울 중앙지법·고검 건물 신축 계획에 "반영해 달라"고 써 있습니다. (현재 서울 서초동에 있는 서울중앙지검과 서울법원종합청사 건물은 이 과정을 거쳐 1989년 준공됩니다.)

이어 "검찰 구치감"에 대한 얘기가 나옵니다. 검찰 구치감은 구속수사 중인 피의자가 검찰에 조사를 받으러 왔을 때나, 수감 중인 피고인이 법원에서 재판을 받고 구치소로 돌아가기 전 대기하는 곳인데요. 당시 검찰은 원래 전례에 따라 구치감을 법원 건물 뒤편에 설치하고 지하통로를 파서 검찰, 법원 건물과 연결하려 했지만 "위치의 부적정, 공사비 과다 등의 사정으로 이를 검찰청사 뒤쪽에 설치하기로 결정"했다고 돼 있습니다. 그러면서 재판을 받으러 오는 구속 피고인은 검찰 구치감을 거치지 않고 구치소에서 법원 공판대기실로 곧장 호송할테니, 피고인들이 탄 호송차가 이용할 진입로를 법원에 마련해달라고 돼 있습니다. 호송차 진입로. 이 부분을 기억해두시기 바랍니다.

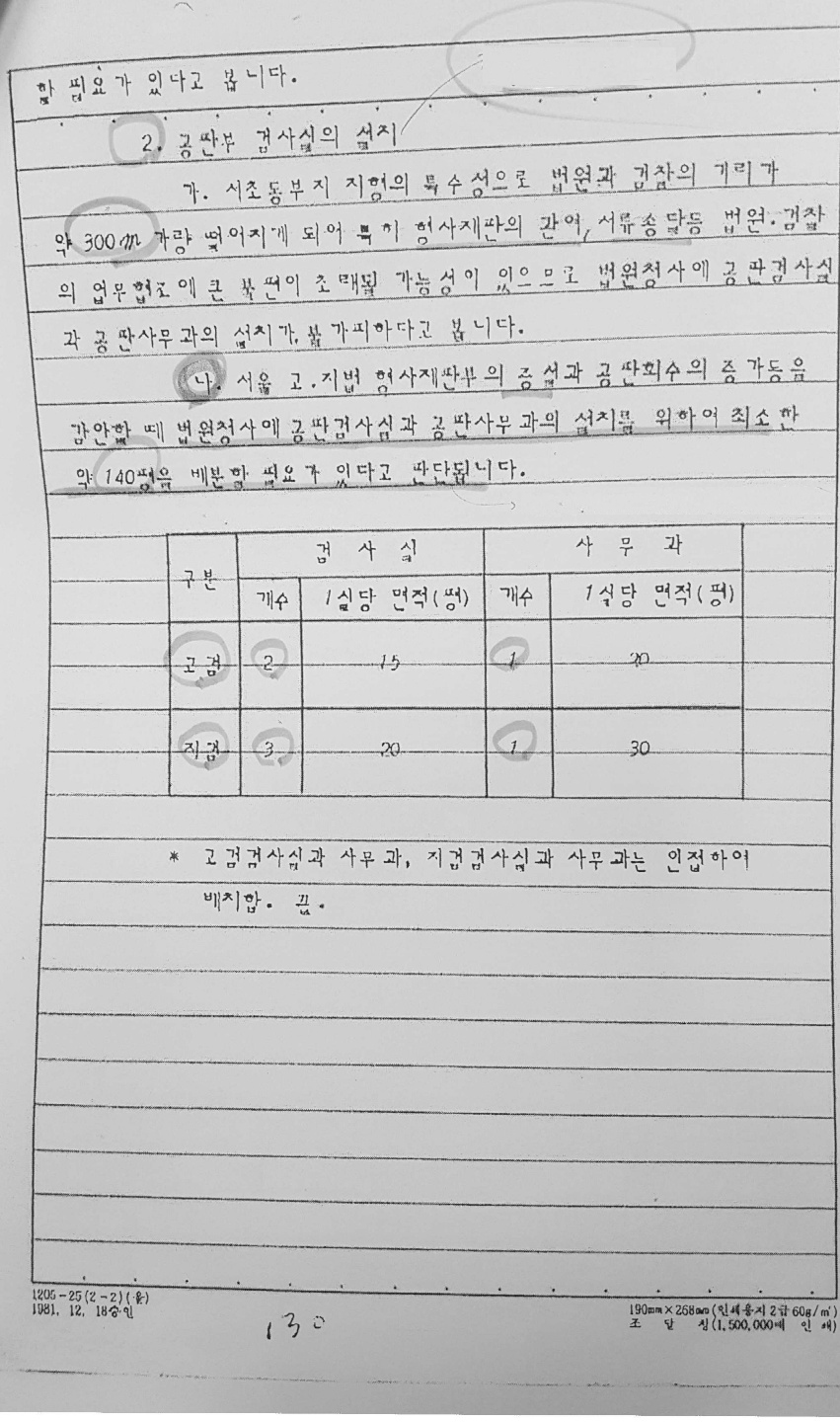

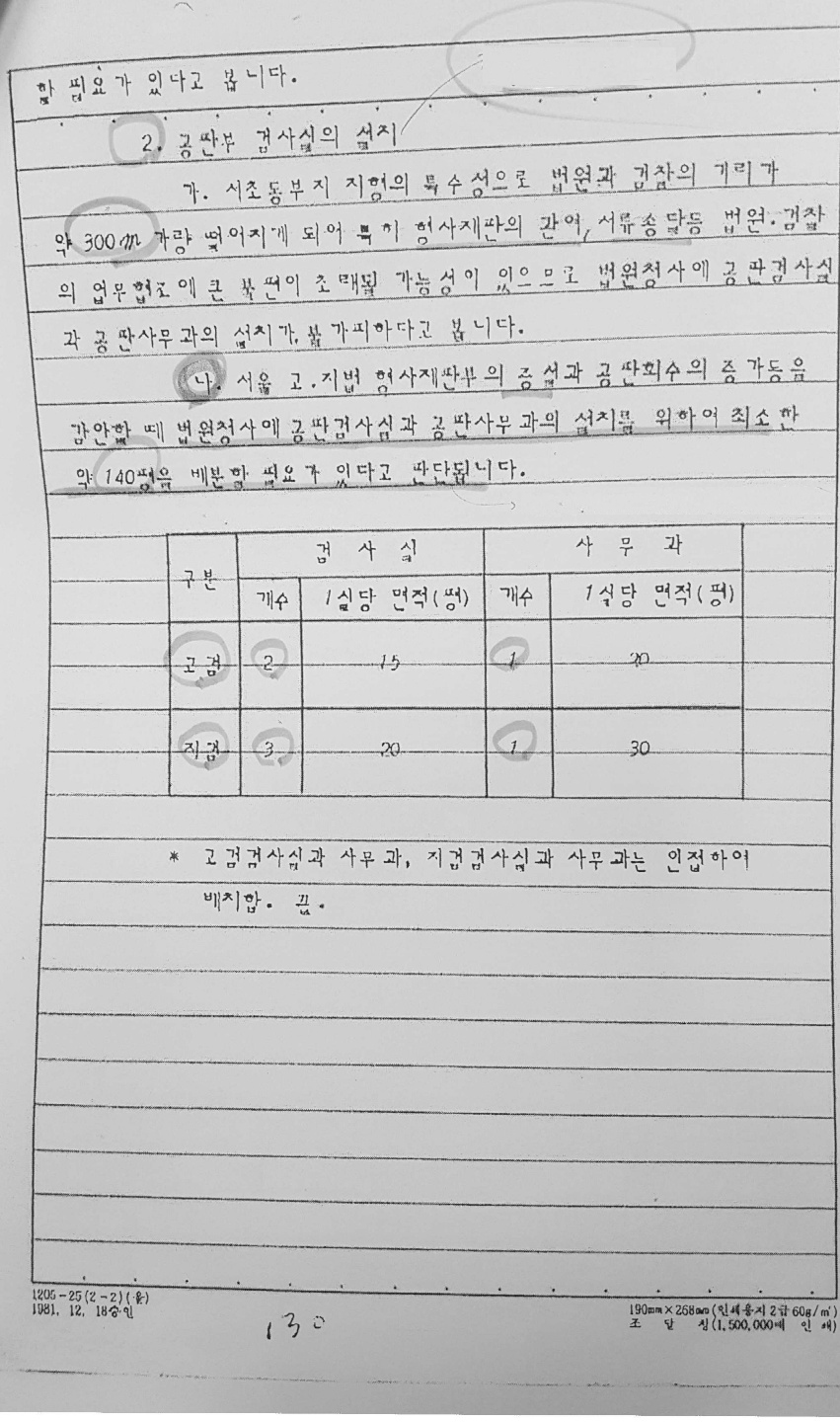

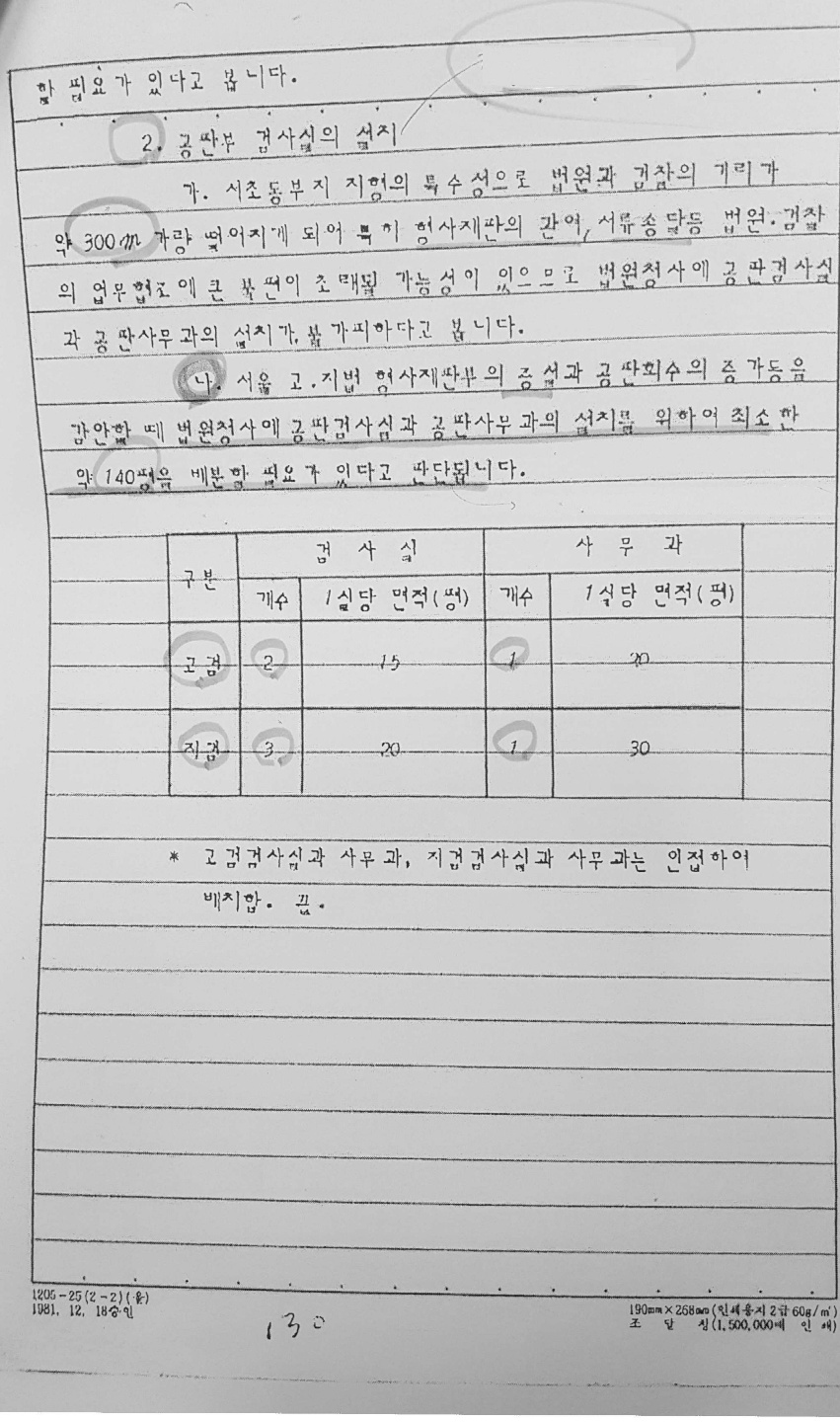

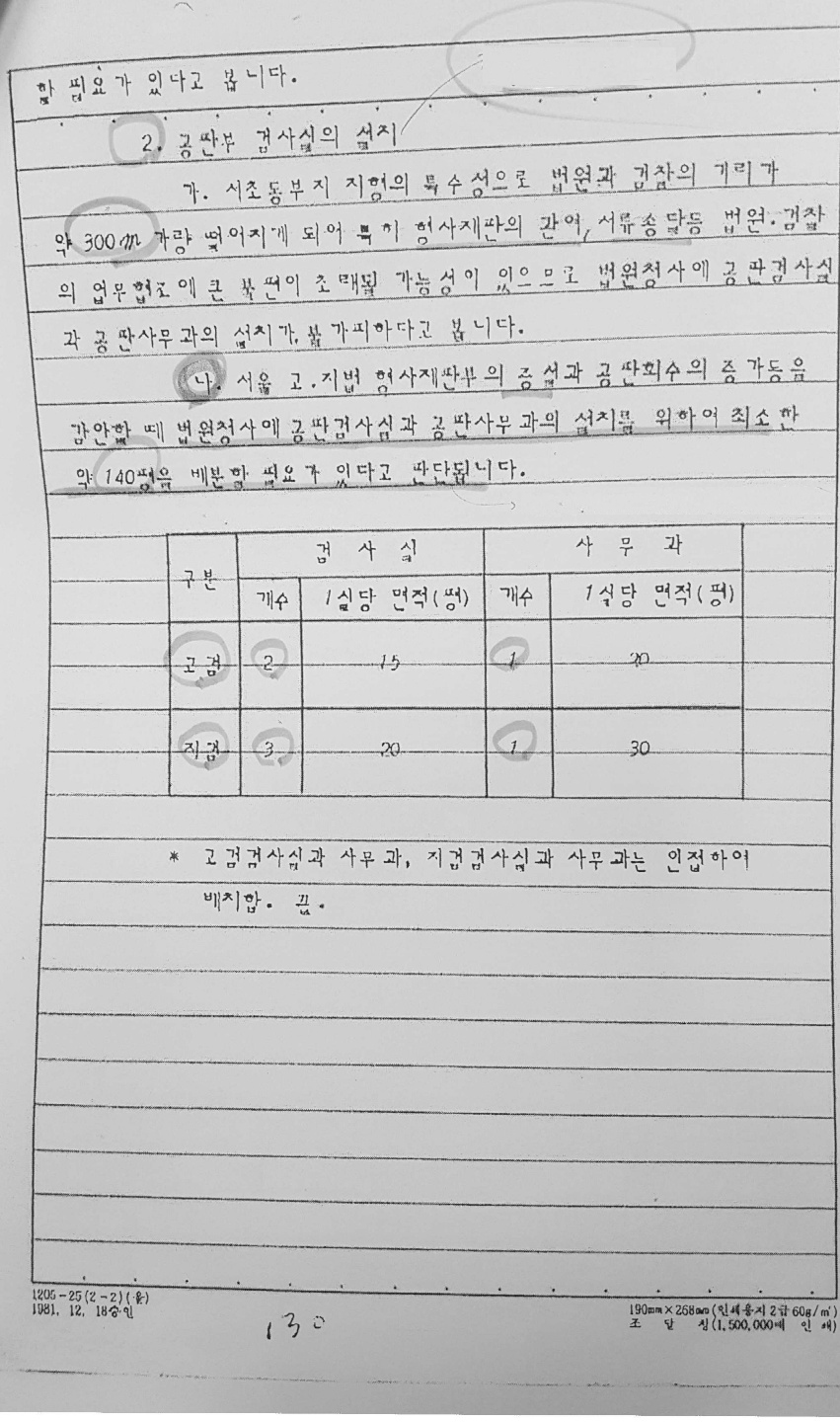

같은 문서 두 번째 장에 드디어 문제의 공판검사실 얘기가 나옵니다. 법무부는 신축 예정인 검찰과 법원 건물이 300미터 떨어지게 되어, 검사의 법정 출석이나 서류 송달 등의 업무 협조 과정에서 "큰 불편이 초래될 가능성"이 있으니, 법원 건물 안에 공판검사실을 설치하는 게 "불가피하다"고 적었습니다. "최소한 약 140평을 배분할 필요가 있다"면서 검사실과 사무과에 필요한 면적도 각각 표로 만들어뒀습니다. 결국 공판검사실 설치 문제는 1984년 12월에 법무부가 대법원에 처음 요청한 사항임을 이 문서로 확인할 수 있습니다.

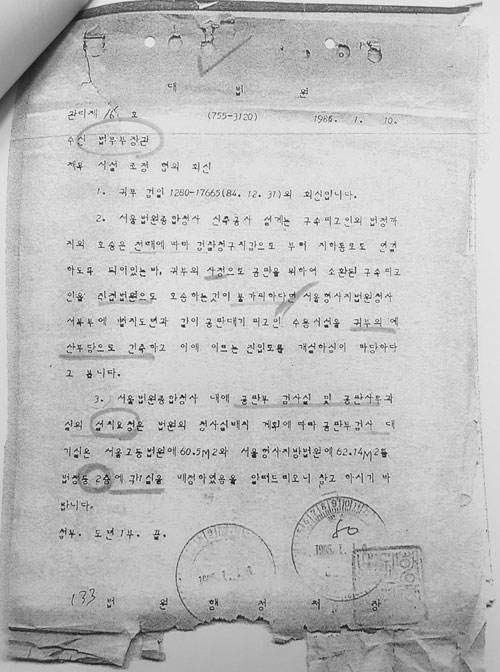

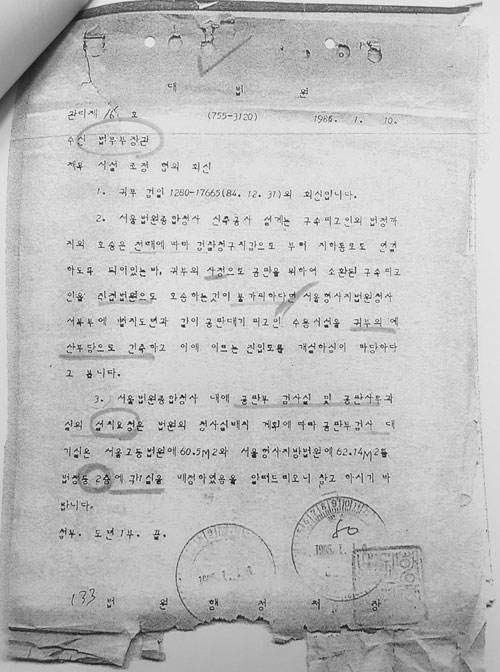

열흘 뒤, 대법원이 답신을 보냅니다. 대법원은 우선 법무부의 공판검사실 설치 요청을 수용했습니다. 신축 법원 건물 2층에 약 120제곱미터의 공간을 배정했다는 겁니다. 앞서 살펴봤듯 2019년 현재 공판검사실은 법원 건물 12층에 413제곱미터 규모로 마련돼 있는데요. 34년 전 만들어진 첫 계획은 달랐던 것을 알 수 있습니다. 왜 처음 계획대로 되지 않았는지는 앞으로 또 밝혀져야 할 부분입니다.

이어 법원 부지에 호송차 진입로를 마련해 달라는 요청에 대해서는, 공간을 내어 줄테니 법무부에서 설치하라고 답했습니다. 법무부의 필요에 의해 만드는 시설이니, 공간은 마련해주겠지만 설치는 법무부 예산으로 하라는 겁니다.

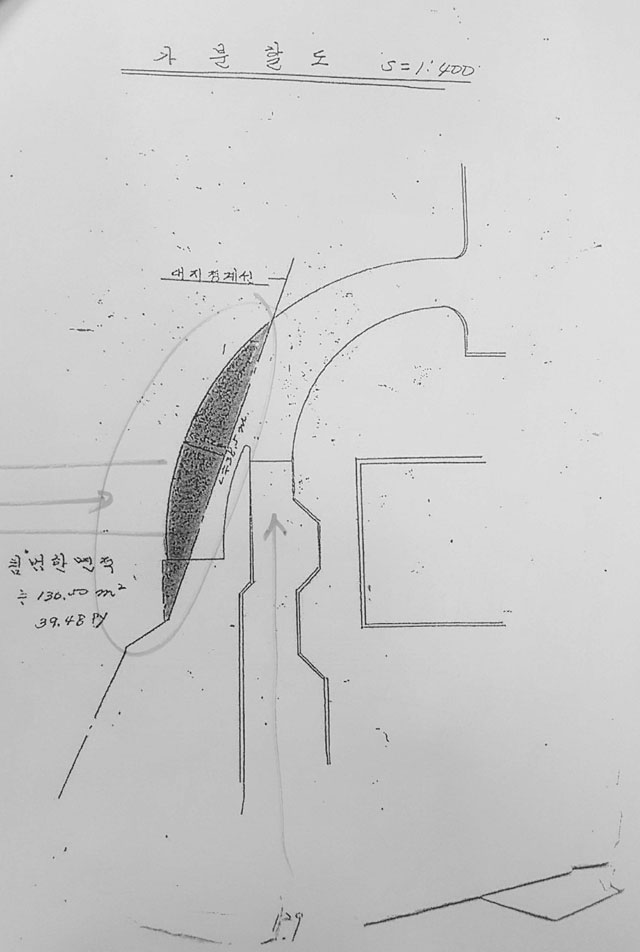

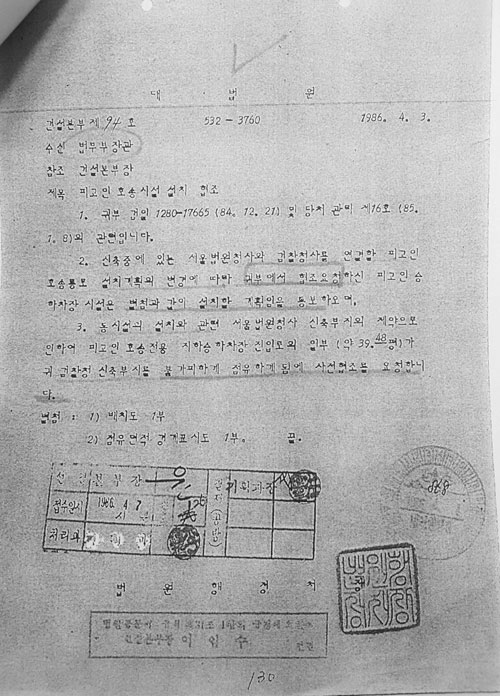

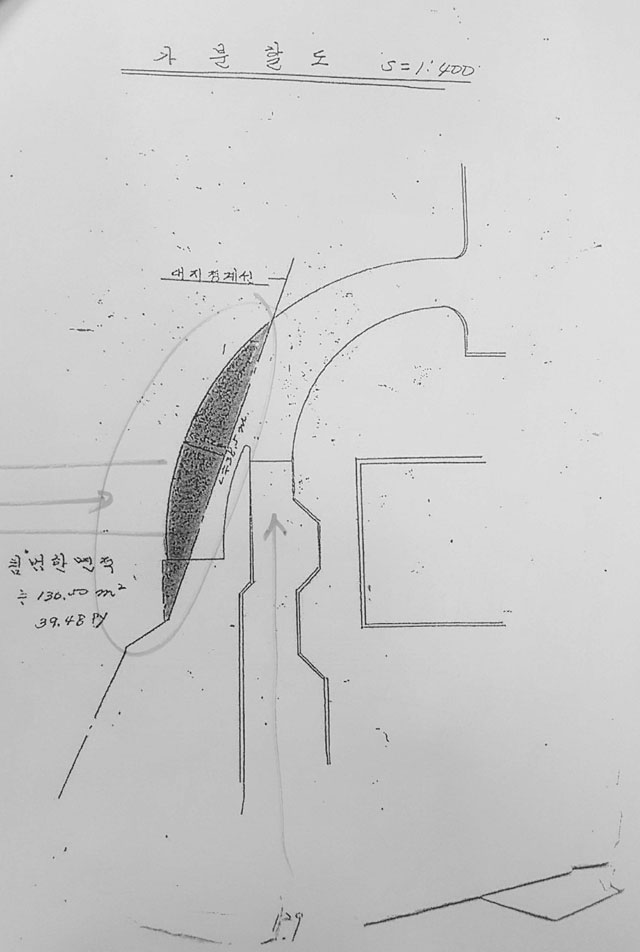

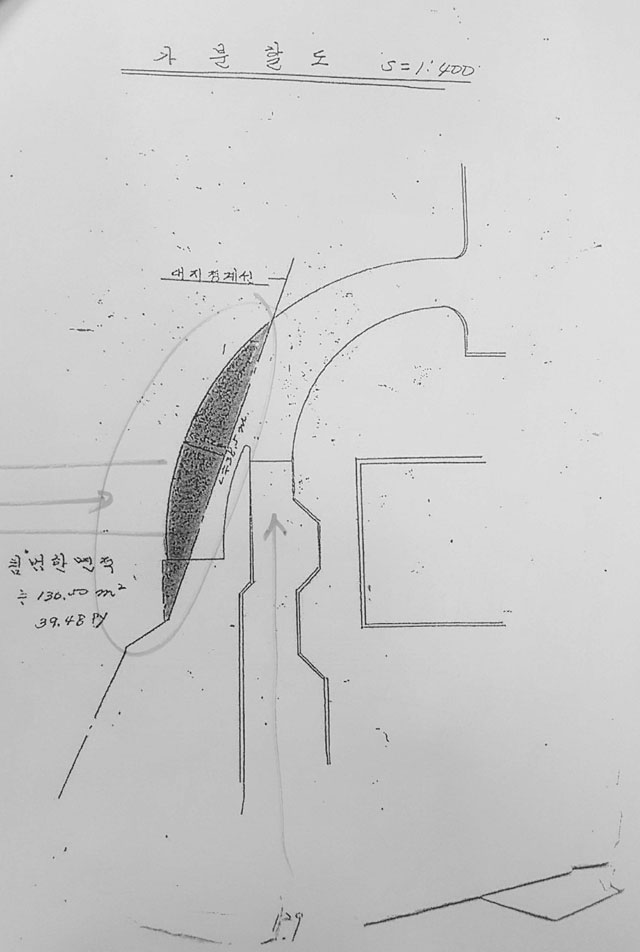

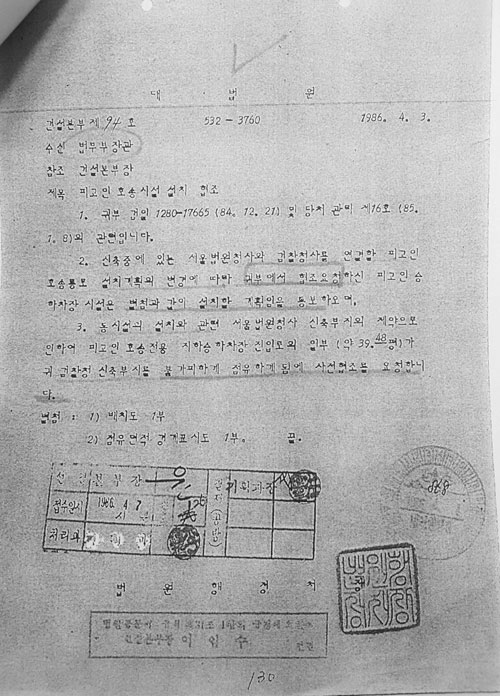

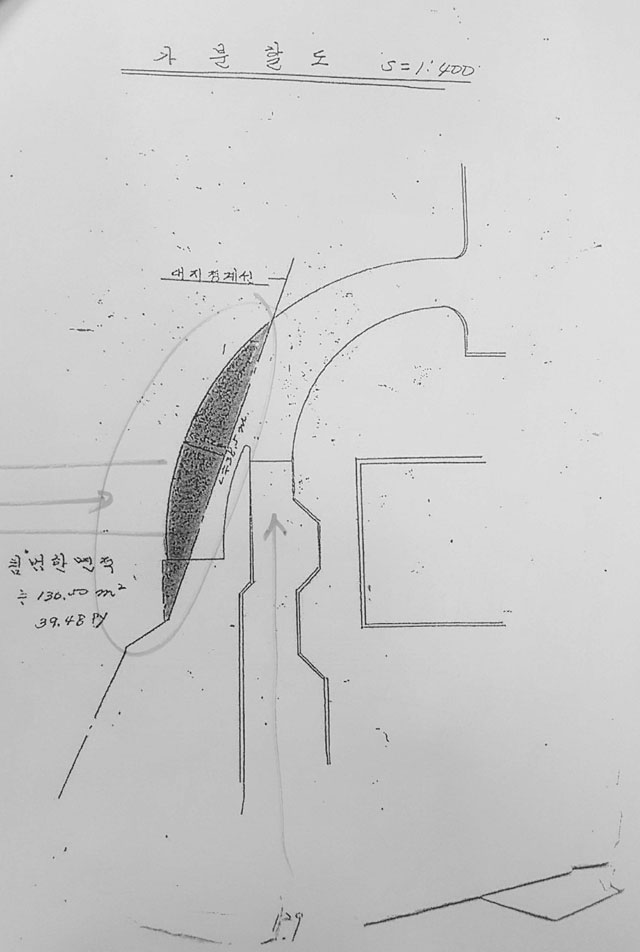

다음으로 1986년 4월 3일 대법원이 법무부에 보낸 공문을 보겠습니다. 호송차 진입로 설치 계획이 보다 구체화된 시점인데요. 대법원은 여기서 "귀부(법무부)에서 협조요청하신" 호송차 진입로를 설치하는 과정에서, "검찰청 신축부지를 불가피하게 점유하게 됨에 사전협조를 요청한다"라고 밝혔습니다. 약 130제곱미터를 침범했다며 아래와 같이 그림까지 첨부했습니다. 검찰은 해당 공간을 점유해 호송차 진입로를 설치하라고 답변했습니다.

이상의 자료는 검찰이 공판검사실 설치 경위에 대해 설명하겠다며 법원에 보낸 과거 서류들입니다. 검찰은 이 자료를 근거로 '검찰 부지의 일부를 법원에서, 법원 건물의 일부를 검찰에서 사용하자는 양해가 법무부와 대법원 사이에 있었다'고 밝혔었죠.

정리해보면 검찰이 법원에 내어준 일부 부지는 '호송차 진입로'를 뜻하고, 법원이 검찰에 내어준 건물의 일부는 '공판검사실'을 뜻한다는 걸 알 수 있습니다. 법무부와 대법원이 호송차 진입로와 공판검사실을 일종의 맞바꾸기 한 것이며, 이를 "양해"라고 표현한 건데요. 이제와서 보니 고개가 갸웃거려지는 부분이 있습니다.

과거 공문에 따르면, 호송차 진입로는 법원의 필요가 아닌 법무부(검찰)의 필요와 요청으로 만들어진 시설로 보입니다. 대법원 역시 '공간을 내어줄테니 법무부에서 진입로를 설치하라'는 취지의 답변이나, "귀부에서 협조요청하신 피고인 승하차장 시설"이라는 표현을 썼습니다. 호송차 진입로를 만들어달라는 법무부의 요청이 아니었더라면, 법원이 굳이 검찰 부지를 침범할 필요가 없었다는 겁니다. 그런데 검찰의 공판검사실에 대한 설명자료는, 법무부와 대법원이 마치 '서로의 필요'에 의해 공간 거래를 '양해'한 것처럼 기재됐습니다.

정보공개청구를 통해 이 자료들을 입수한 법원노조는 검찰 주장이 아전인수라고 비판하고 있습니다. 법원행정처 관계자도 최근 노조와 만나 "(검찰이 보낸) 과거 공문을 살펴봐도 서로 정확하게 양해한 내용이 아닌, 검찰의 일방적 협조요청에 법원이 응한 것에 불과하다"고 밝힌 것으로 전해졌습니다. 재판부 증설 등으로 법원 내 공간이 부족해진 상황에서 검찰의 상주를 계속 용인하는 건 무리가 있다는 뜻도 내비쳤다고 합니다.

결국 건물 관리권을 가진 서울고등법원은 공판검사실 퇴거 문제를 놓고 법무부와 협의를 진행하겠다고 밝혔습니다. 검사들은 정말 '방을 빼게' 될까요? 사무실 옆 엘리베이터를 타고 법정으로 향하는 공판검사들. 머지않아 재판 때마다 법원과 검찰청 사잇길을 바쁘게 오가야 하는 날이 곧 올지도 모르겠습니다.

박근혜 전 대통령의 1심 재판이 열렸던 서울법원종합청사 417호 대법정.

박근혜 전 대통령의 1심 재판이 열렸던 서울법원종합청사 417호 대법정.서울중앙지법과 서울고등법원이 같이 쓰는 이 건물 안에는, 사람들 눈에 띄지 않는 숨겨진 공간이 많습니다. 대표적인 게 기자실입니다. 법원 2층 한쪽 구석에 있는, 아무 표식 없는 문을 열면 옛날 독서실 같은 공간이 펼쳐지는데요. 42개사 70명 정도의 출입기자들이 다닥다닥 붙은 책상 한 자리씩을 차지하고 일하고 있습니다.

법원 기자실 모습. 전경을 촬영하는 것은 실례가 될 수 있어, 다소 지저분한 본인 자리만 촬영했습니다.

법원 기자실 모습. 전경을 촬영하는 것은 실례가 될 수 있어, 다소 지저분한 본인 자리만 촬영했습니다. 법원 구성원이 아닌 다른 사람들에게 주어진 공간은 또 있습니다. 이 건물 12층에 있는 공판검사실 이야기입니다. 공판검사는 말 그대로 공판(재판)에 들어가는 검사(법정에 앉아 있는 그 검사)를 말합니다. 사건을 수사하는 수사검사가 사건을 기소하면, 공판검사는 관련 기록을 넘겨받아 재판에서 증거를 제시하고 피의자나 증인을 신문하고, 법정에서 구형하는 일까지 모든 재판 과정을 담당합니다. 수사검사들이 법원 건물에서 300미터 정도 떨어진 중앙지검 건물에서 근무하는 반면, 공판검사들은 이 법원 건물 12층으로 출·퇴근하는데요.

법원에 따르면 공판검사실의 면적은 413제곱미터. 약 125평에 달하는 공간을 공판검사와 수사관, 실무관 등 모두 26명이 사무실로 사용하고 있습니다. 70명 안팎의 기자들을 수용하는 기자실이 50평을 조금 넘는 데 비하면 상당히 넉넉한 편이죠.

법원노조는 3월 25일 공판검사실 철거를 요구하는 기자회견을 열었다.

법원노조는 3월 25일 공판검사실 철거를 요구하는 기자회견을 열었다.최근 법원에서 이 공판검사실이 때아닌 화제가 됐습니다. 법원에서 일하는 일반직(6급 이하) 공무원들의 노동조합인 전국공무원노동조합 법원본부(이하 '법원노조')가 지난달 24일 서울법원종합청사 건물에 내건 노란 현수막 때문인데요. 법원노조는 공판검사실을 철수하라는 요구를 전달하기 위해 일요일 아침에 기습적으로 현수막을 설치했습니다. 이들은 판사와 검사가 한 건물에 상주함으로 인해 재판에 대한 신뢰도가 떨어지고, 공판검사들이 판사실에 드나든다는 유착 의혹까지 나오고 있다고 주장했습니다. 노조는 3월 초부터 이 문제를 공론화하기 시작했습니다.

법원노조가 3월 24일 서울법원종합청사 건물에 걸었던 현수막. 20일 뒤인 4월 12일 철거됐다.

법원노조가 3월 24일 서울법원종합청사 건물에 걸었던 현수막. 20일 뒤인 4월 12일 철거됐다.이에 서울고등법원은 지난달 20일 서울중앙지검에 공문을 보냈습니다. 법원에서는 공판검사실과 관련된 공문, 협약서를 갖고 있지 않으니 검찰이 가진 자료가 있다면 송부해달라는 요청과 함께, 공판검사실에 대한 중앙지검의 의견을 밝혀달라는 내용이었습니다.

중앙지검은 8일 뒤 답변을 보내왔습니다. 검찰은 공판검사실 사용이 과거 대법원과 법무부 사이의 "양해"에 의한 것이라고 밝혔습니다. 검찰 부지의 일부를 법원에서, 법원 건물의 일부를 검찰에서 사용하자는 양해가 과거에 있었고, 그때부터 검찰이 법원 서관 12층을 사용하게 된 것이라는 주장인데요. 그러면서 그 "양해"의 내용을 설명하는 자료도 첨부했습니다. 공판검사실의 탄생 비화를 조금이나마 보여주는 이 자료를 KBS 취재진이 확보해 살펴봤습니다. 모두 30여 년 전에 작성된 오래된 문서들입니다.

시작은 법무부가 1984년 12월 31일에 대법원(법원행정처)에 보낸 '시설조정협의'라는 공문입니다(위 사진). 서울중앙지검·고검 건물의 신축을 준비하면서 설계 관련 사항을 "알리니", 이를 검토해 서울 중앙지법·고검 건물 신축 계획에 "반영해 달라"고 써 있습니다. (현재 서울 서초동에 있는 서울중앙지검과 서울법원종합청사 건물은 이 과정을 거쳐 1989년 준공됩니다.)

이어 "검찰 구치감"에 대한 얘기가 나옵니다. 검찰 구치감은 구속수사 중인 피의자가 검찰에 조사를 받으러 왔을 때나, 수감 중인 피고인이 법원에서 재판을 받고 구치소로 돌아가기 전 대기하는 곳인데요. 당시 검찰은 원래 전례에 따라 구치감을 법원 건물 뒤편에 설치하고 지하통로를 파서 검찰, 법원 건물과 연결하려 했지만 "위치의 부적정, 공사비 과다 등의 사정으로 이를 검찰청사 뒤쪽에 설치하기로 결정"했다고 돼 있습니다. 그러면서 재판을 받으러 오는 구속 피고인은 검찰 구치감을 거치지 않고 구치소에서 법원 공판대기실로 곧장 호송할테니, 피고인들이 탄 호송차가 이용할 진입로를 법원에 마련해달라고 돼 있습니다. 호송차 진입로. 이 부분을 기억해두시기 바랍니다.

같은 문서 두 번째 장에 드디어 문제의 공판검사실 얘기가 나옵니다. 법무부는 신축 예정인 검찰과 법원 건물이 300미터 떨어지게 되어, 검사의 법정 출석이나 서류 송달 등의 업무 협조 과정에서 "큰 불편이 초래될 가능성"이 있으니, 법원 건물 안에 공판검사실을 설치하는 게 "불가피하다"고 적었습니다. "최소한 약 140평을 배분할 필요가 있다"면서 검사실과 사무과에 필요한 면적도 각각 표로 만들어뒀습니다. 결국 공판검사실 설치 문제는 1984년 12월에 법무부가 대법원에 처음 요청한 사항임을 이 문서로 확인할 수 있습니다.

열흘 뒤, 대법원이 답신을 보냅니다. 대법원은 우선 법무부의 공판검사실 설치 요청을 수용했습니다. 신축 법원 건물 2층에 약 120제곱미터의 공간을 배정했다는 겁니다. 앞서 살펴봤듯 2019년 현재 공판검사실은 법원 건물 12층에 413제곱미터 규모로 마련돼 있는데요. 34년 전 만들어진 첫 계획은 달랐던 것을 알 수 있습니다. 왜 처음 계획대로 되지 않았는지는 앞으로 또 밝혀져야 할 부분입니다.

이어 법원 부지에 호송차 진입로를 마련해 달라는 요청에 대해서는, 공간을 내어 줄테니 법무부에서 설치하라고 답했습니다. 법무부의 필요에 의해 만드는 시설이니, 공간은 마련해주겠지만 설치는 법무부 예산으로 하라는 겁니다.

다음으로 1986년 4월 3일 대법원이 법무부에 보낸 공문을 보겠습니다. 호송차 진입로 설치 계획이 보다 구체화된 시점인데요. 대법원은 여기서 "귀부(법무부)에서 협조요청하신" 호송차 진입로를 설치하는 과정에서, "검찰청 신축부지를 불가피하게 점유하게 됨에 사전협조를 요청한다"라고 밝혔습니다. 약 130제곱미터를 침범했다며 아래와 같이 그림까지 첨부했습니다. 검찰은 해당 공간을 점유해 호송차 진입로를 설치하라고 답변했습니다.

이상의 자료는 검찰이 공판검사실 설치 경위에 대해 설명하겠다며 법원에 보낸 과거 서류들입니다. 검찰은 이 자료를 근거로 '검찰 부지의 일부를 법원에서, 법원 건물의 일부를 검찰에서 사용하자는 양해가 법무부와 대법원 사이에 있었다'고 밝혔었죠.

정리해보면 검찰이 법원에 내어준 일부 부지는 '호송차 진입로'를 뜻하고, 법원이 검찰에 내어준 건물의 일부는 '공판검사실'을 뜻한다는 걸 알 수 있습니다. 법무부와 대법원이 호송차 진입로와 공판검사실을 일종의 맞바꾸기 한 것이며, 이를 "양해"라고 표현한 건데요. 이제와서 보니 고개가 갸웃거려지는 부분이 있습니다.

과거 공문에 따르면, 호송차 진입로는 법원의 필요가 아닌 법무부(검찰)의 필요와 요청으로 만들어진 시설로 보입니다. 대법원 역시 '공간을 내어줄테니 법무부에서 진입로를 설치하라'는 취지의 답변이나, "귀부에서 협조요청하신 피고인 승하차장 시설"이라는 표현을 썼습니다. 호송차 진입로를 만들어달라는 법무부의 요청이 아니었더라면, 법원이 굳이 검찰 부지를 침범할 필요가 없었다는 겁니다. 그런데 검찰의 공판검사실에 대한 설명자료는, 법무부와 대법원이 마치 '서로의 필요'에 의해 공간 거래를 '양해'한 것처럼 기재됐습니다.

정보공개청구를 통해 이 자료들을 입수한 법원노조는 검찰 주장이 아전인수라고 비판하고 있습니다. 법원행정처 관계자도 최근 노조와 만나 "(검찰이 보낸) 과거 공문을 살펴봐도 서로 정확하게 양해한 내용이 아닌, 검찰의 일방적 협조요청에 법원이 응한 것에 불과하다"고 밝힌 것으로 전해졌습니다. 재판부 증설 등으로 법원 내 공간이 부족해진 상황에서 검찰의 상주를 계속 용인하는 건 무리가 있다는 뜻도 내비쳤다고 합니다.

결국 건물 관리권을 가진 서울고등법원은 공판검사실 퇴거 문제를 놓고 법무부와 협의를 진행하겠다고 밝혔습니다. 검사들은 정말 '방을 빼게' 될까요? 사무실 옆 엘리베이터를 타고 법정으로 향하는 공판검사들. 머지않아 재판 때마다 법원과 검찰청 사잇길을 바쁘게 오가야 하는 날이 곧 올지도 모르겠습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 검사들이 법원으로 출근?…골칫거리된 ‘공판검사실’ 탄생 비화보니

-

- 입력 2019-04-16 07:06:03

- 수정2019-04-16 08:22:10

법원이라하면 흔히 떠오르는 풍경들이 있죠. 전두환, 노태우, 박근혜 전 대통령의 재판이 열렸던, 화려한 조명이 인상적인 대법정. 영장심사를 받기 위해 법원에 출석한 유명인들이 기자들을 제치고 통과하던 보안 검색대. 드라마에서 이혼한 부부가 냉랭한 표정으로 각자 걸어내려오던 커다란 계단. 우리에게 익숙한 이곳들은 모두 서울 서초구에 있는 서울법원종합청사의 모습입니다.

서울중앙지법과 서울고등법원이 같이 쓰는 이 건물 안에는, 사람들 눈에 띄지 않는 숨겨진 공간이 많습니다. 대표적인 게 기자실입니다. 법원 2층 한쪽 구석에 있는, 아무 표식 없는 문을 열면 옛날 독서실 같은 공간이 펼쳐지는데요. 42개사 70명 정도의 출입기자들이 다닥다닥 붙은 책상 한 자리씩을 차지하고 일하고 있습니다.

법원 구성원이 아닌 다른 사람들에게 주어진 공간은 또 있습니다. 이 건물 12층에 있는 공판검사실 이야기입니다. 공판검사는 말 그대로 공판(재판)에 들어가는 검사(법정에 앉아 있는 그 검사)를 말합니다. 사건을 수사하는 수사검사가 사건을 기소하면, 공판검사는 관련 기록을 넘겨받아 재판에서 증거를 제시하고 피의자나 증인을 신문하고, 법정에서 구형하는 일까지 모든 재판 과정을 담당합니다. 수사검사들이 법원 건물에서 300미터 정도 떨어진 중앙지검 건물에서 근무하는 반면, 공판검사들은 이 법원 건물 12층으로 출·퇴근하는데요.

법원에 따르면 공판검사실의 면적은 413제곱미터. 약 125평에 달하는 공간을 공판검사와 수사관, 실무관 등 모두 26명이 사무실로 사용하고 있습니다. 70명 안팎의 기자들을 수용하는 기자실이 50평을 조금 넘는 데 비하면 상당히 넉넉한 편이죠.

최근 법원에서 이 공판검사실이 때아닌 화제가 됐습니다. 법원에서 일하는 일반직(6급 이하) 공무원들의 노동조합인 전국공무원노동조합 법원본부(이하 '법원노조')가 지난달 24일 서울법원종합청사 건물에 내건 노란 현수막 때문인데요. 법원노조는 공판검사실을 철수하라는 요구를 전달하기 위해 일요일 아침에 기습적으로 현수막을 설치했습니다. 이들은 판사와 검사가 한 건물에 상주함으로 인해 재판에 대한 신뢰도가 떨어지고, 공판검사들이 판사실에 드나든다는 유착 의혹까지 나오고 있다고 주장했습니다. 노조는 3월 초부터 이 문제를 공론화하기 시작했습니다.

이에 서울고등법원은 지난달 20일 서울중앙지검에 공문을 보냈습니다. 법원에서는 공판검사실과 관련된 공문, 협약서를 갖고 있지 않으니 검찰이 가진 자료가 있다면 송부해달라는 요청과 함께, 공판검사실에 대한 중앙지검의 의견을 밝혀달라는 내용이었습니다.

중앙지검은 8일 뒤 답변을 보내왔습니다. 검찰은 공판검사실 사용이 과거 대법원과 법무부 사이의 "양해"에 의한 것이라고 밝혔습니다. 검찰 부지의 일부를 법원에서, 법원 건물의 일부를 검찰에서 사용하자는 양해가 과거에 있었고, 그때부터 검찰이 법원 서관 12층을 사용하게 된 것이라는 주장인데요. 그러면서 그 "양해"의 내용을 설명하는 자료도 첨부했습니다. 공판검사실의 탄생 비화를 조금이나마 보여주는 이 자료를 KBS 취재진이 확보해 살펴봤습니다. 모두 30여 년 전에 작성된 오래된 문서들입니다.

시작은 법무부가 1984년 12월 31일에 대법원(법원행정처)에 보낸 '시설조정협의'라는 공문입니다(위 사진). 서울중앙지검·고검 건물의 신축을 준비하면서 설계 관련 사항을 "알리니", 이를 검토해 서울 중앙지법·고검 건물 신축 계획에 "반영해 달라"고 써 있습니다. (현재 서울 서초동에 있는 서울중앙지검과 서울법원종합청사 건물은 이 과정을 거쳐 1989년 준공됩니다.)

이어 "검찰 구치감"에 대한 얘기가 나옵니다. 검찰 구치감은 구속수사 중인 피의자가 검찰에 조사를 받으러 왔을 때나, 수감 중인 피고인이 법원에서 재판을 받고 구치소로 돌아가기 전 대기하는 곳인데요. 당시 검찰은 원래 전례에 따라 구치감을 법원 건물 뒤편에 설치하고 지하통로를 파서 검찰, 법원 건물과 연결하려 했지만 "위치의 부적정, 공사비 과다 등의 사정으로 이를 검찰청사 뒤쪽에 설치하기로 결정"했다고 돼 있습니다. 그러면서 재판을 받으러 오는 구속 피고인은 검찰 구치감을 거치지 않고 구치소에서 법원 공판대기실로 곧장 호송할테니, 피고인들이 탄 호송차가 이용할 진입로를 법원에 마련해달라고 돼 있습니다. 호송차 진입로. 이 부분을 기억해두시기 바랍니다.

같은 문서 두 번째 장에 드디어 문제의 공판검사실 얘기가 나옵니다. 법무부는 신축 예정인 검찰과 법원 건물이 300미터 떨어지게 되어, 검사의 법정 출석이나 서류 송달 등의 업무 협조 과정에서 "큰 불편이 초래될 가능성"이 있으니, 법원 건물 안에 공판검사실을 설치하는 게 "불가피하다"고 적었습니다. "최소한 약 140평을 배분할 필요가 있다"면서 검사실과 사무과에 필요한 면적도 각각 표로 만들어뒀습니다. 결국 공판검사실 설치 문제는 1984년 12월에 법무부가 대법원에 처음 요청한 사항임을 이 문서로 확인할 수 있습니다.

열흘 뒤, 대법원이 답신을 보냅니다. 대법원은 우선 법무부의 공판검사실 설치 요청을 수용했습니다. 신축 법원 건물 2층에 약 120제곱미터의 공간을 배정했다는 겁니다. 앞서 살펴봤듯 2019년 현재 공판검사실은 법원 건물 12층에 413제곱미터 규모로 마련돼 있는데요. 34년 전 만들어진 첫 계획은 달랐던 것을 알 수 있습니다. 왜 처음 계획대로 되지 않았는지는 앞으로 또 밝혀져야 할 부분입니다.

이어 법원 부지에 호송차 진입로를 마련해 달라는 요청에 대해서는, 공간을 내어 줄테니 법무부에서 설치하라고 답했습니다. 법무부의 필요에 의해 만드는 시설이니, 공간은 마련해주겠지만 설치는 법무부 예산으로 하라는 겁니다.

다음으로 1986년 4월 3일 대법원이 법무부에 보낸 공문을 보겠습니다. 호송차 진입로 설치 계획이 보다 구체화된 시점인데요. 대법원은 여기서 "귀부(법무부)에서 협조요청하신" 호송차 진입로를 설치하는 과정에서, "검찰청 신축부지를 불가피하게 점유하게 됨에 사전협조를 요청한다"라고 밝혔습니다. 약 130제곱미터를 침범했다며 아래와 같이 그림까지 첨부했습니다. 검찰은 해당 공간을 점유해 호송차 진입로를 설치하라고 답변했습니다.

이상의 자료는 검찰이 공판검사실 설치 경위에 대해 설명하겠다며 법원에 보낸 과거 서류들입니다. 검찰은 이 자료를 근거로 '검찰 부지의 일부를 법원에서, 법원 건물의 일부를 검찰에서 사용하자는 양해가 법무부와 대법원 사이에 있었다'고 밝혔었죠.

정리해보면 검찰이 법원에 내어준 일부 부지는 '호송차 진입로'를 뜻하고, 법원이 검찰에 내어준 건물의 일부는 '공판검사실'을 뜻한다는 걸 알 수 있습니다. 법무부와 대법원이 호송차 진입로와 공판검사실을 일종의 맞바꾸기 한 것이며, 이를 "양해"라고 표현한 건데요. 이제와서 보니 고개가 갸웃거려지는 부분이 있습니다.

과거 공문에 따르면, 호송차 진입로는 법원의 필요가 아닌 법무부(검찰)의 필요와 요청으로 만들어진 시설로 보입니다. 대법원 역시 '공간을 내어줄테니 법무부에서 진입로를 설치하라'는 취지의 답변이나, "귀부에서 협조요청하신 피고인 승하차장 시설"이라는 표현을 썼습니다. 호송차 진입로를 만들어달라는 법무부의 요청이 아니었더라면, 법원이 굳이 검찰 부지를 침범할 필요가 없었다는 겁니다. 그런데 검찰의 공판검사실에 대한 설명자료는, 법무부와 대법원이 마치 '서로의 필요'에 의해 공간 거래를 '양해'한 것처럼 기재됐습니다.

정보공개청구를 통해 이 자료들을 입수한 법원노조는 검찰 주장이 아전인수라고 비판하고 있습니다. 법원행정처 관계자도 최근 노조와 만나 "(검찰이 보낸) 과거 공문을 살펴봐도 서로 정확하게 양해한 내용이 아닌, 검찰의 일방적 협조요청에 법원이 응한 것에 불과하다"고 밝힌 것으로 전해졌습니다. 재판부 증설 등으로 법원 내 공간이 부족해진 상황에서 검찰의 상주를 계속 용인하는 건 무리가 있다는 뜻도 내비쳤다고 합니다.

결국 건물 관리권을 가진 서울고등법원은 공판검사실 퇴거 문제를 놓고 법무부와 협의를 진행하겠다고 밝혔습니다. 검사들은 정말 '방을 빼게' 될까요? 사무실 옆 엘리베이터를 타고 법정으로 향하는 공판검사들. 머지않아 재판 때마다 법원과 검찰청 사잇길을 바쁘게 오가야 하는 날이 곧 올지도 모르겠습니다.

서울중앙지법과 서울고등법원이 같이 쓰는 이 건물 안에는, 사람들 눈에 띄지 않는 숨겨진 공간이 많습니다. 대표적인 게 기자실입니다. 법원 2층 한쪽 구석에 있는, 아무 표식 없는 문을 열면 옛날 독서실 같은 공간이 펼쳐지는데요. 42개사 70명 정도의 출입기자들이 다닥다닥 붙은 책상 한 자리씩을 차지하고 일하고 있습니다.

법원 구성원이 아닌 다른 사람들에게 주어진 공간은 또 있습니다. 이 건물 12층에 있는 공판검사실 이야기입니다. 공판검사는 말 그대로 공판(재판)에 들어가는 검사(법정에 앉아 있는 그 검사)를 말합니다. 사건을 수사하는 수사검사가 사건을 기소하면, 공판검사는 관련 기록을 넘겨받아 재판에서 증거를 제시하고 피의자나 증인을 신문하고, 법정에서 구형하는 일까지 모든 재판 과정을 담당합니다. 수사검사들이 법원 건물에서 300미터 정도 떨어진 중앙지검 건물에서 근무하는 반면, 공판검사들은 이 법원 건물 12층으로 출·퇴근하는데요.

법원에 따르면 공판검사실의 면적은 413제곱미터. 약 125평에 달하는 공간을 공판검사와 수사관, 실무관 등 모두 26명이 사무실로 사용하고 있습니다. 70명 안팎의 기자들을 수용하는 기자실이 50평을 조금 넘는 데 비하면 상당히 넉넉한 편이죠.

최근 법원에서 이 공판검사실이 때아닌 화제가 됐습니다. 법원에서 일하는 일반직(6급 이하) 공무원들의 노동조합인 전국공무원노동조합 법원본부(이하 '법원노조')가 지난달 24일 서울법원종합청사 건물에 내건 노란 현수막 때문인데요. 법원노조는 공판검사실을 철수하라는 요구를 전달하기 위해 일요일 아침에 기습적으로 현수막을 설치했습니다. 이들은 판사와 검사가 한 건물에 상주함으로 인해 재판에 대한 신뢰도가 떨어지고, 공판검사들이 판사실에 드나든다는 유착 의혹까지 나오고 있다고 주장했습니다. 노조는 3월 초부터 이 문제를 공론화하기 시작했습니다.

이에 서울고등법원은 지난달 20일 서울중앙지검에 공문을 보냈습니다. 법원에서는 공판검사실과 관련된 공문, 협약서를 갖고 있지 않으니 검찰이 가진 자료가 있다면 송부해달라는 요청과 함께, 공판검사실에 대한 중앙지검의 의견을 밝혀달라는 내용이었습니다.

중앙지검은 8일 뒤 답변을 보내왔습니다. 검찰은 공판검사실 사용이 과거 대법원과 법무부 사이의 "양해"에 의한 것이라고 밝혔습니다. 검찰 부지의 일부를 법원에서, 법원 건물의 일부를 검찰에서 사용하자는 양해가 과거에 있었고, 그때부터 검찰이 법원 서관 12층을 사용하게 된 것이라는 주장인데요. 그러면서 그 "양해"의 내용을 설명하는 자료도 첨부했습니다. 공판검사실의 탄생 비화를 조금이나마 보여주는 이 자료를 KBS 취재진이 확보해 살펴봤습니다. 모두 30여 년 전에 작성된 오래된 문서들입니다.

시작은 법무부가 1984년 12월 31일에 대법원(법원행정처)에 보낸 '시설조정협의'라는 공문입니다(위 사진). 서울중앙지검·고검 건물의 신축을 준비하면서 설계 관련 사항을 "알리니", 이를 검토해 서울 중앙지법·고검 건물 신축 계획에 "반영해 달라"고 써 있습니다. (현재 서울 서초동에 있는 서울중앙지검과 서울법원종합청사 건물은 이 과정을 거쳐 1989년 준공됩니다.)

이어 "검찰 구치감"에 대한 얘기가 나옵니다. 검찰 구치감은 구속수사 중인 피의자가 검찰에 조사를 받으러 왔을 때나, 수감 중인 피고인이 법원에서 재판을 받고 구치소로 돌아가기 전 대기하는 곳인데요. 당시 검찰은 원래 전례에 따라 구치감을 법원 건물 뒤편에 설치하고 지하통로를 파서 검찰, 법원 건물과 연결하려 했지만 "위치의 부적정, 공사비 과다 등의 사정으로 이를 검찰청사 뒤쪽에 설치하기로 결정"했다고 돼 있습니다. 그러면서 재판을 받으러 오는 구속 피고인은 검찰 구치감을 거치지 않고 구치소에서 법원 공판대기실로 곧장 호송할테니, 피고인들이 탄 호송차가 이용할 진입로를 법원에 마련해달라고 돼 있습니다. 호송차 진입로. 이 부분을 기억해두시기 바랍니다.

같은 문서 두 번째 장에 드디어 문제의 공판검사실 얘기가 나옵니다. 법무부는 신축 예정인 검찰과 법원 건물이 300미터 떨어지게 되어, 검사의 법정 출석이나 서류 송달 등의 업무 협조 과정에서 "큰 불편이 초래될 가능성"이 있으니, 법원 건물 안에 공판검사실을 설치하는 게 "불가피하다"고 적었습니다. "최소한 약 140평을 배분할 필요가 있다"면서 검사실과 사무과에 필요한 면적도 각각 표로 만들어뒀습니다. 결국 공판검사실 설치 문제는 1984년 12월에 법무부가 대법원에 처음 요청한 사항임을 이 문서로 확인할 수 있습니다.

열흘 뒤, 대법원이 답신을 보냅니다. 대법원은 우선 법무부의 공판검사실 설치 요청을 수용했습니다. 신축 법원 건물 2층에 약 120제곱미터의 공간을 배정했다는 겁니다. 앞서 살펴봤듯 2019년 현재 공판검사실은 법원 건물 12층에 413제곱미터 규모로 마련돼 있는데요. 34년 전 만들어진 첫 계획은 달랐던 것을 알 수 있습니다. 왜 처음 계획대로 되지 않았는지는 앞으로 또 밝혀져야 할 부분입니다.

이어 법원 부지에 호송차 진입로를 마련해 달라는 요청에 대해서는, 공간을 내어 줄테니 법무부에서 설치하라고 답했습니다. 법무부의 필요에 의해 만드는 시설이니, 공간은 마련해주겠지만 설치는 법무부 예산으로 하라는 겁니다.

다음으로 1986년 4월 3일 대법원이 법무부에 보낸 공문을 보겠습니다. 호송차 진입로 설치 계획이 보다 구체화된 시점인데요. 대법원은 여기서 "귀부(법무부)에서 협조요청하신" 호송차 진입로를 설치하는 과정에서, "검찰청 신축부지를 불가피하게 점유하게 됨에 사전협조를 요청한다"라고 밝혔습니다. 약 130제곱미터를 침범했다며 아래와 같이 그림까지 첨부했습니다. 검찰은 해당 공간을 점유해 호송차 진입로를 설치하라고 답변했습니다.

이상의 자료는 검찰이 공판검사실 설치 경위에 대해 설명하겠다며 법원에 보낸 과거 서류들입니다. 검찰은 이 자료를 근거로 '검찰 부지의 일부를 법원에서, 법원 건물의 일부를 검찰에서 사용하자는 양해가 법무부와 대법원 사이에 있었다'고 밝혔었죠.

정리해보면 검찰이 법원에 내어준 일부 부지는 '호송차 진입로'를 뜻하고, 법원이 검찰에 내어준 건물의 일부는 '공판검사실'을 뜻한다는 걸 알 수 있습니다. 법무부와 대법원이 호송차 진입로와 공판검사실을 일종의 맞바꾸기 한 것이며, 이를 "양해"라고 표현한 건데요. 이제와서 보니 고개가 갸웃거려지는 부분이 있습니다.

과거 공문에 따르면, 호송차 진입로는 법원의 필요가 아닌 법무부(검찰)의 필요와 요청으로 만들어진 시설로 보입니다. 대법원 역시 '공간을 내어줄테니 법무부에서 진입로를 설치하라'는 취지의 답변이나, "귀부에서 협조요청하신 피고인 승하차장 시설"이라는 표현을 썼습니다. 호송차 진입로를 만들어달라는 법무부의 요청이 아니었더라면, 법원이 굳이 검찰 부지를 침범할 필요가 없었다는 겁니다. 그런데 검찰의 공판검사실에 대한 설명자료는, 법무부와 대법원이 마치 '서로의 필요'에 의해 공간 거래를 '양해'한 것처럼 기재됐습니다.

정보공개청구를 통해 이 자료들을 입수한 법원노조는 검찰 주장이 아전인수라고 비판하고 있습니다. 법원행정처 관계자도 최근 노조와 만나 "(검찰이 보낸) 과거 공문을 살펴봐도 서로 정확하게 양해한 내용이 아닌, 검찰의 일방적 협조요청에 법원이 응한 것에 불과하다"고 밝힌 것으로 전해졌습니다. 재판부 증설 등으로 법원 내 공간이 부족해진 상황에서 검찰의 상주를 계속 용인하는 건 무리가 있다는 뜻도 내비쳤다고 합니다.

결국 건물 관리권을 가진 서울고등법원은 공판검사실 퇴거 문제를 놓고 법무부와 협의를 진행하겠다고 밝혔습니다. 검사들은 정말 '방을 빼게' 될까요? 사무실 옆 엘리베이터를 타고 법정으로 향하는 공판검사들. 머지않아 재판 때마다 법원과 검찰청 사잇길을 바쁘게 오가야 하는 날이 곧 올지도 모르겠습니다.

-

-

김채린 기자 dig@kbs.co.kr

김채린 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.