폭염에도 텅 빈 ‘무더위 쉼터’, 이유는?

입력 2019.08.10 (08:00)

수정 2019.08.10 (21:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

해마다 이맘때면 '쪽방촌의 여름나기'를 주제로 한 기사가 쏟아져 나옵니다. 한 사람이 앉기조차 버거워 보이는 공간에 선풍기 한 대, 뉴스 화면 속 쪽방촌 주민의 지친 표정은 매번 비슷합니다.

마치 클리셰처럼 쪽방촌 주민들의 여름이 해마다 보도되는데도 왜 쪽방촌 주민들의 여름은 조금도 시원해지지 않은 걸까요. 폭염 대책은 해마다 보완되는데도 왜 정작 취약계층은 정책을 피부로 느끼지 못하는 걸까요. 이번 취재는 그런 의문에서 시작됐습니다.

폭염에도 텅 빈 무더위쉼터, "바깥에서 더위 견딜래요"

폭염특보가 내려진 지난 2일, 서울 중구 남대문로에서 78살 정영남 씨를 만났습니다. 정 씨는 19년째 이 방에서 여름을 보내고 있습니다. 취재하는 내내 선풍기가 켜져 있었지만, 한증막과도 같은 쪽방의 열기는 좀처럼 식지 않았습니다. 매년 여름을 어떻게 견디냐는 물음에 정 씨는 "시간이 가기만을 하염없이 기다린다"고 합니다.

정 씨는 당뇨 합병증으로 시력을 잃었습니다. 30미터 정도 떨어진 곳에 무더위 쉼터가 있지만, 앞이 보이지 않는 정 씨가 혼자서 무더위 쉼터에 가기란 쉬운 일이 아닙니다. 정 씨처럼 폭염에 취약한 사람들을 위해 정부는 '폭염(재난) 도우미'제도를 운용하고 있지만, 정 씨는 아직 한 번도 폭염 도우미를 만난 적이 없다고 말합니다.

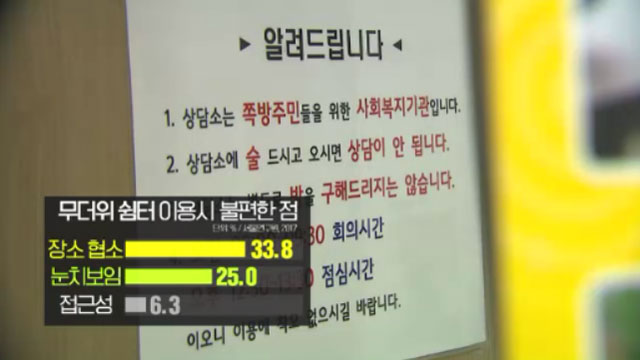

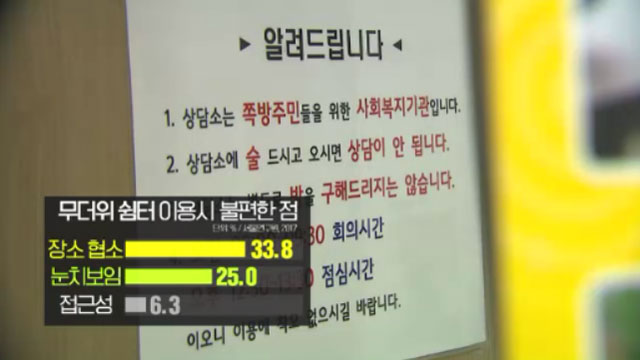

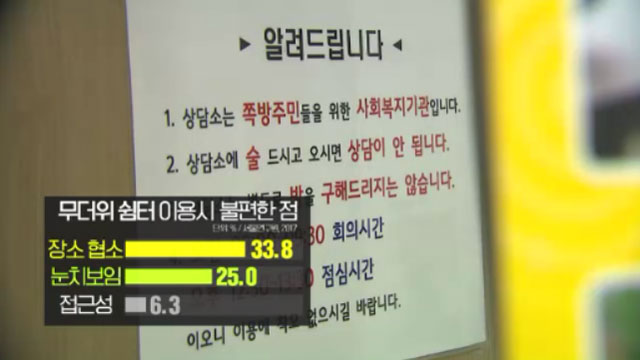

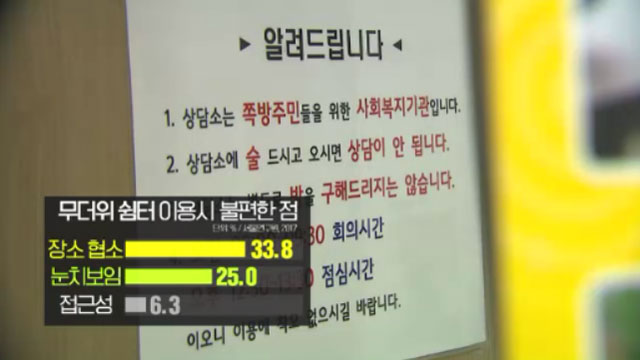

이날 쪽방촌에서 만난 다른 주민들은 불편하고, 눈치가 보여 차라리 밖에서 더위를 견딘다고 토로하기도 했습니다. 잠시 누워 쉴 수도 없고, 이웃과 이야기도 편히 할 수 없는 분위기라는 겁니다. 한낮 기온이 35도에 육박하는데도 쪽방촌 무더위 쉼터가 텅 빈 이유였습니다.

다른 곳의 상황도 비슷했습니다. 무더위 쉼터로 지정된 서울의 한 복지관에 찾아갔더니, "무더위 쉼터 때문에 오는 사람은 거의 한 명도 없고, 복지관을 기존에 이용하던 사람만 찾아온다"는 직원의 말이 돌아왔습니다. 쉼터로 지정된 서울 시내 경로당도 10여 곳 방문했지만, 경로당 회원이 아닌 어르신을 한 명도 만나지 못했습니다.

우후죽순 '무더위 쉼터'보다는 맞춤형 대책 필요

올해 5월 기준, 전국에서 운영되는 무더위 쉼터는 모두 4만 7천여 곳입니다. 지난해보다 천여 곳이나 늘었습니다. 하지만 정작 취약계층은 무더위 쉼터를 잘 인지하지 못할 뿐만 아니라, 인지하고 있는 경우에도 불편함을 느껴 이용하지 않는 경우가 더 많았습니다. 지난달 발표된 시민단체 에너지시민연대 조사에 따르면, 취약계층 중 무더위쉼터는 이용하는 비율은 단 35%에 그칩니다.

채여라 한국환경정책평가연구원(KEI) 선임연구위원은 "무더위 쉼터의 심리적·물리적 접근성을 높이는 대책이 필요하다"며 "이동 무더위 쉼터를 이용한다거나 좀 더 적극적인 폭염도우미 활동을 하는 것이 중요할 것 같다"고 말했습니다. 취약계층과 무더위 쉼터 사이의 거리감을 좁혀줄 만한 보완제도를 함께 운용해야 한다는 겁니다.

무더위 쉼터를 넘어서는 더 적극적인 의미의 폭염 대피소가 필요하단 지적도 있습니다. 황승식 서울대학교 보건대학원 교수는 지금처럼 개인의 사생활이 보장되지 않는 방식으로 운영되는 무더위 쉼터는 계속해서 기피 대상이 될 수밖에 없다고 강조했습니다.

황 교수는 "지자체의 정보를 활용해 취약계층이 폭염의 위험에서 실질적으로 대피할 수 있도록 예방 조치를 취해야 한다"고 주장했습니다. 특히 LH공사나 산림청 등 정부 소유의 건물을 활용해 폭염이 극심한 일정 기간 취약계층이 숙박시설을 사용할 수 있게 하는 방안을 대안으로 제시했습니다.

정부, "의견 취합해 개선할 것"

정부도 문제를 인식하고 있습니다. 보건복지부는 무더위 쉼터로 지정된 경로당이나, 복지관을 텃세 때문에 출입하지 못하는 상황을 막기 위해 올해부터 감독에 들어갔습니다. 다만, 직접 나서서 지도를 하는 게 아니라 대한노인회를 통해 공문으로 주의를 시키는 정도여서 한계가 있어 보입니다.

전국의 무더위 쉼터를 총괄하는 행정안전부는 전반적인 폭염 대책을 개선하겠다는 입장입니다. 홍성호 행정안전부 기후재난대응과장은 "현재 정부 17개 부처가 합동해 폭염종합대책을 수립하고 있다"며 "추진과정에서 나타난 문제점이나 이용자 의견을 검토해서 내년에는 무더위 쉼터 운영을 더 개선하겠다"고 말했습니다.

취약계층이 무더위 쉼터를 이용하지 않는 이유는 생각보다 단순하게 좁혀졌습니다. 신체·거리상 이유로 가보지 못했거나, 와봤더니 마음 또는 몸이 불편했거나 둘 중 하나였습니다. 지난해 최악의 더위로 폭염이 재난으로 지정된 뒤, 정부는 다양한 폭염대책을 내놓고 있습니다. 그에 따라 무더위 쉼터의 숫자도 덩달아 늘어만 갑니다. 무더위 쉼터가 가장 필요한 사람들에게 와닿는 정책은 무엇일지 좀 더 본질적인 고민을 해볼 때입니다.

마치 클리셰처럼 쪽방촌 주민들의 여름이 해마다 보도되는데도 왜 쪽방촌 주민들의 여름은 조금도 시원해지지 않은 걸까요. 폭염 대책은 해마다 보완되는데도 왜 정작 취약계층은 정책을 피부로 느끼지 못하는 걸까요. 이번 취재는 그런 의문에서 시작됐습니다.

폭염에도 텅 빈 무더위쉼터, "바깥에서 더위 견딜래요"

폭염특보가 내려진 지난 2일, 서울 중구 남대문로에서 78살 정영남 씨를 만났습니다. 정 씨는 19년째 이 방에서 여름을 보내고 있습니다. 취재하는 내내 선풍기가 켜져 있었지만, 한증막과도 같은 쪽방의 열기는 좀처럼 식지 않았습니다. 매년 여름을 어떻게 견디냐는 물음에 정 씨는 "시간이 가기만을 하염없이 기다린다"고 합니다.

정 씨는 당뇨 합병증으로 시력을 잃었습니다. 30미터 정도 떨어진 곳에 무더위 쉼터가 있지만, 앞이 보이지 않는 정 씨가 혼자서 무더위 쉼터에 가기란 쉬운 일이 아닙니다. 정 씨처럼 폭염에 취약한 사람들을 위해 정부는 '폭염(재난) 도우미'제도를 운용하고 있지만, 정 씨는 아직 한 번도 폭염 도우미를 만난 적이 없다고 말합니다.

이날 쪽방촌에서 만난 다른 주민들은 불편하고, 눈치가 보여 차라리 밖에서 더위를 견딘다고 토로하기도 했습니다. 잠시 누워 쉴 수도 없고, 이웃과 이야기도 편히 할 수 없는 분위기라는 겁니다. 한낮 기온이 35도에 육박하는데도 쪽방촌 무더위 쉼터가 텅 빈 이유였습니다.

다른 곳의 상황도 비슷했습니다. 무더위 쉼터로 지정된 서울의 한 복지관에 찾아갔더니, "무더위 쉼터 때문에 오는 사람은 거의 한 명도 없고, 복지관을 기존에 이용하던 사람만 찾아온다"는 직원의 말이 돌아왔습니다. 쉼터로 지정된 서울 시내 경로당도 10여 곳 방문했지만, 경로당 회원이 아닌 어르신을 한 명도 만나지 못했습니다.

우후죽순 '무더위 쉼터'보다는 맞춤형 대책 필요

올해 5월 기준, 전국에서 운영되는 무더위 쉼터는 모두 4만 7천여 곳입니다. 지난해보다 천여 곳이나 늘었습니다. 하지만 정작 취약계층은 무더위 쉼터를 잘 인지하지 못할 뿐만 아니라, 인지하고 있는 경우에도 불편함을 느껴 이용하지 않는 경우가 더 많았습니다. 지난달 발표된 시민단체 에너지시민연대 조사에 따르면, 취약계층 중 무더위쉼터는 이용하는 비율은 단 35%에 그칩니다.

채여라 한국환경정책평가연구원(KEI) 선임연구위원은 "무더위 쉼터의 심리적·물리적 접근성을 높이는 대책이 필요하다"며 "이동 무더위 쉼터를 이용한다거나 좀 더 적극적인 폭염도우미 활동을 하는 것이 중요할 것 같다"고 말했습니다. 취약계층과 무더위 쉼터 사이의 거리감을 좁혀줄 만한 보완제도를 함께 운용해야 한다는 겁니다.

무더위 쉼터를 넘어서는 더 적극적인 의미의 폭염 대피소가 필요하단 지적도 있습니다. 황승식 서울대학교 보건대학원 교수는 지금처럼 개인의 사생활이 보장되지 않는 방식으로 운영되는 무더위 쉼터는 계속해서 기피 대상이 될 수밖에 없다고 강조했습니다.

황 교수는 "지자체의 정보를 활용해 취약계층이 폭염의 위험에서 실질적으로 대피할 수 있도록 예방 조치를 취해야 한다"고 주장했습니다. 특히 LH공사나 산림청 등 정부 소유의 건물을 활용해 폭염이 극심한 일정 기간 취약계층이 숙박시설을 사용할 수 있게 하는 방안을 대안으로 제시했습니다.

정부, "의견 취합해 개선할 것"

정부도 문제를 인식하고 있습니다. 보건복지부는 무더위 쉼터로 지정된 경로당이나, 복지관을 텃세 때문에 출입하지 못하는 상황을 막기 위해 올해부터 감독에 들어갔습니다. 다만, 직접 나서서 지도를 하는 게 아니라 대한노인회를 통해 공문으로 주의를 시키는 정도여서 한계가 있어 보입니다.

전국의 무더위 쉼터를 총괄하는 행정안전부는 전반적인 폭염 대책을 개선하겠다는 입장입니다. 홍성호 행정안전부 기후재난대응과장은 "현재 정부 17개 부처가 합동해 폭염종합대책을 수립하고 있다"며 "추진과정에서 나타난 문제점이나 이용자 의견을 검토해서 내년에는 무더위 쉼터 운영을 더 개선하겠다"고 말했습니다.

취약계층이 무더위 쉼터를 이용하지 않는 이유는 생각보다 단순하게 좁혀졌습니다. 신체·거리상 이유로 가보지 못했거나, 와봤더니 마음 또는 몸이 불편했거나 둘 중 하나였습니다. 지난해 최악의 더위로 폭염이 재난으로 지정된 뒤, 정부는 다양한 폭염대책을 내놓고 있습니다. 그에 따라 무더위 쉼터의 숫자도 덩달아 늘어만 갑니다. 무더위 쉼터가 가장 필요한 사람들에게 와닿는 정책은 무엇일지 좀 더 본질적인 고민을 해볼 때입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 폭염에도 텅 빈 ‘무더위 쉼터’, 이유는?

-

- 입력 2019-08-10 08:00:32

- 수정2019-08-10 21:59:46

해마다 이맘때면 '쪽방촌의 여름나기'를 주제로 한 기사가 쏟아져 나옵니다. 한 사람이 앉기조차 버거워 보이는 공간에 선풍기 한 대, 뉴스 화면 속 쪽방촌 주민의 지친 표정은 매번 비슷합니다.

마치 클리셰처럼 쪽방촌 주민들의 여름이 해마다 보도되는데도 왜 쪽방촌 주민들의 여름은 조금도 시원해지지 않은 걸까요. 폭염 대책은 해마다 보완되는데도 왜 정작 취약계층은 정책을 피부로 느끼지 못하는 걸까요. 이번 취재는 그런 의문에서 시작됐습니다.

폭염에도 텅 빈 무더위쉼터, "바깥에서 더위 견딜래요"

폭염특보가 내려진 지난 2일, 서울 중구 남대문로에서 78살 정영남 씨를 만났습니다. 정 씨는 19년째 이 방에서 여름을 보내고 있습니다. 취재하는 내내 선풍기가 켜져 있었지만, 한증막과도 같은 쪽방의 열기는 좀처럼 식지 않았습니다. 매년 여름을 어떻게 견디냐는 물음에 정 씨는 "시간이 가기만을 하염없이 기다린다"고 합니다.

정 씨는 당뇨 합병증으로 시력을 잃었습니다. 30미터 정도 떨어진 곳에 무더위 쉼터가 있지만, 앞이 보이지 않는 정 씨가 혼자서 무더위 쉼터에 가기란 쉬운 일이 아닙니다. 정 씨처럼 폭염에 취약한 사람들을 위해 정부는 '폭염(재난) 도우미'제도를 운용하고 있지만, 정 씨는 아직 한 번도 폭염 도우미를 만난 적이 없다고 말합니다.

이날 쪽방촌에서 만난 다른 주민들은 불편하고, 눈치가 보여 차라리 밖에서 더위를 견딘다고 토로하기도 했습니다. 잠시 누워 쉴 수도 없고, 이웃과 이야기도 편히 할 수 없는 분위기라는 겁니다. 한낮 기온이 35도에 육박하는데도 쪽방촌 무더위 쉼터가 텅 빈 이유였습니다.

다른 곳의 상황도 비슷했습니다. 무더위 쉼터로 지정된 서울의 한 복지관에 찾아갔더니, "무더위 쉼터 때문에 오는 사람은 거의 한 명도 없고, 복지관을 기존에 이용하던 사람만 찾아온다"는 직원의 말이 돌아왔습니다. 쉼터로 지정된 서울 시내 경로당도 10여 곳 방문했지만, 경로당 회원이 아닌 어르신을 한 명도 만나지 못했습니다.

우후죽순 '무더위 쉼터'보다는 맞춤형 대책 필요

올해 5월 기준, 전국에서 운영되는 무더위 쉼터는 모두 4만 7천여 곳입니다. 지난해보다 천여 곳이나 늘었습니다. 하지만 정작 취약계층은 무더위 쉼터를 잘 인지하지 못할 뿐만 아니라, 인지하고 있는 경우에도 불편함을 느껴 이용하지 않는 경우가 더 많았습니다. 지난달 발표된 시민단체 에너지시민연대 조사에 따르면, 취약계층 중 무더위쉼터는 이용하는 비율은 단 35%에 그칩니다.

채여라 한국환경정책평가연구원(KEI) 선임연구위원은 "무더위 쉼터의 심리적·물리적 접근성을 높이는 대책이 필요하다"며 "이동 무더위 쉼터를 이용한다거나 좀 더 적극적인 폭염도우미 활동을 하는 것이 중요할 것 같다"고 말했습니다. 취약계층과 무더위 쉼터 사이의 거리감을 좁혀줄 만한 보완제도를 함께 운용해야 한다는 겁니다.

무더위 쉼터를 넘어서는 더 적극적인 의미의 폭염 대피소가 필요하단 지적도 있습니다. 황승식 서울대학교 보건대학원 교수는 지금처럼 개인의 사생활이 보장되지 않는 방식으로 운영되는 무더위 쉼터는 계속해서 기피 대상이 될 수밖에 없다고 강조했습니다.

황 교수는 "지자체의 정보를 활용해 취약계층이 폭염의 위험에서 실질적으로 대피할 수 있도록 예방 조치를 취해야 한다"고 주장했습니다. 특히 LH공사나 산림청 등 정부 소유의 건물을 활용해 폭염이 극심한 일정 기간 취약계층이 숙박시설을 사용할 수 있게 하는 방안을 대안으로 제시했습니다.

정부, "의견 취합해 개선할 것"

정부도 문제를 인식하고 있습니다. 보건복지부는 무더위 쉼터로 지정된 경로당이나, 복지관을 텃세 때문에 출입하지 못하는 상황을 막기 위해 올해부터 감독에 들어갔습니다. 다만, 직접 나서서 지도를 하는 게 아니라 대한노인회를 통해 공문으로 주의를 시키는 정도여서 한계가 있어 보입니다.

전국의 무더위 쉼터를 총괄하는 행정안전부는 전반적인 폭염 대책을 개선하겠다는 입장입니다. 홍성호 행정안전부 기후재난대응과장은 "현재 정부 17개 부처가 합동해 폭염종합대책을 수립하고 있다"며 "추진과정에서 나타난 문제점이나 이용자 의견을 검토해서 내년에는 무더위 쉼터 운영을 더 개선하겠다"고 말했습니다.

취약계층이 무더위 쉼터를 이용하지 않는 이유는 생각보다 단순하게 좁혀졌습니다. 신체·거리상 이유로 가보지 못했거나, 와봤더니 마음 또는 몸이 불편했거나 둘 중 하나였습니다. 지난해 최악의 더위로 폭염이 재난으로 지정된 뒤, 정부는 다양한 폭염대책을 내놓고 있습니다. 그에 따라 무더위 쉼터의 숫자도 덩달아 늘어만 갑니다. 무더위 쉼터가 가장 필요한 사람들에게 와닿는 정책은 무엇일지 좀 더 본질적인 고민을 해볼 때입니다.

마치 클리셰처럼 쪽방촌 주민들의 여름이 해마다 보도되는데도 왜 쪽방촌 주민들의 여름은 조금도 시원해지지 않은 걸까요. 폭염 대책은 해마다 보완되는데도 왜 정작 취약계층은 정책을 피부로 느끼지 못하는 걸까요. 이번 취재는 그런 의문에서 시작됐습니다.

폭염에도 텅 빈 무더위쉼터, "바깥에서 더위 견딜래요"

폭염특보가 내려진 지난 2일, 서울 중구 남대문로에서 78살 정영남 씨를 만났습니다. 정 씨는 19년째 이 방에서 여름을 보내고 있습니다. 취재하는 내내 선풍기가 켜져 있었지만, 한증막과도 같은 쪽방의 열기는 좀처럼 식지 않았습니다. 매년 여름을 어떻게 견디냐는 물음에 정 씨는 "시간이 가기만을 하염없이 기다린다"고 합니다.

정 씨는 당뇨 합병증으로 시력을 잃었습니다. 30미터 정도 떨어진 곳에 무더위 쉼터가 있지만, 앞이 보이지 않는 정 씨가 혼자서 무더위 쉼터에 가기란 쉬운 일이 아닙니다. 정 씨처럼 폭염에 취약한 사람들을 위해 정부는 '폭염(재난) 도우미'제도를 운용하고 있지만, 정 씨는 아직 한 번도 폭염 도우미를 만난 적이 없다고 말합니다.

이날 쪽방촌에서 만난 다른 주민들은 불편하고, 눈치가 보여 차라리 밖에서 더위를 견딘다고 토로하기도 했습니다. 잠시 누워 쉴 수도 없고, 이웃과 이야기도 편히 할 수 없는 분위기라는 겁니다. 한낮 기온이 35도에 육박하는데도 쪽방촌 무더위 쉼터가 텅 빈 이유였습니다.

다른 곳의 상황도 비슷했습니다. 무더위 쉼터로 지정된 서울의 한 복지관에 찾아갔더니, "무더위 쉼터 때문에 오는 사람은 거의 한 명도 없고, 복지관을 기존에 이용하던 사람만 찾아온다"는 직원의 말이 돌아왔습니다. 쉼터로 지정된 서울 시내 경로당도 10여 곳 방문했지만, 경로당 회원이 아닌 어르신을 한 명도 만나지 못했습니다.

우후죽순 '무더위 쉼터'보다는 맞춤형 대책 필요

올해 5월 기준, 전국에서 운영되는 무더위 쉼터는 모두 4만 7천여 곳입니다. 지난해보다 천여 곳이나 늘었습니다. 하지만 정작 취약계층은 무더위 쉼터를 잘 인지하지 못할 뿐만 아니라, 인지하고 있는 경우에도 불편함을 느껴 이용하지 않는 경우가 더 많았습니다. 지난달 발표된 시민단체 에너지시민연대 조사에 따르면, 취약계층 중 무더위쉼터는 이용하는 비율은 단 35%에 그칩니다.

채여라 한국환경정책평가연구원(KEI) 선임연구위원은 "무더위 쉼터의 심리적·물리적 접근성을 높이는 대책이 필요하다"며 "이동 무더위 쉼터를 이용한다거나 좀 더 적극적인 폭염도우미 활동을 하는 것이 중요할 것 같다"고 말했습니다. 취약계층과 무더위 쉼터 사이의 거리감을 좁혀줄 만한 보완제도를 함께 운용해야 한다는 겁니다.

무더위 쉼터를 넘어서는 더 적극적인 의미의 폭염 대피소가 필요하단 지적도 있습니다. 황승식 서울대학교 보건대학원 교수는 지금처럼 개인의 사생활이 보장되지 않는 방식으로 운영되는 무더위 쉼터는 계속해서 기피 대상이 될 수밖에 없다고 강조했습니다.

황 교수는 "지자체의 정보를 활용해 취약계층이 폭염의 위험에서 실질적으로 대피할 수 있도록 예방 조치를 취해야 한다"고 주장했습니다. 특히 LH공사나 산림청 등 정부 소유의 건물을 활용해 폭염이 극심한 일정 기간 취약계층이 숙박시설을 사용할 수 있게 하는 방안을 대안으로 제시했습니다.

정부, "의견 취합해 개선할 것"

정부도 문제를 인식하고 있습니다. 보건복지부는 무더위 쉼터로 지정된 경로당이나, 복지관을 텃세 때문에 출입하지 못하는 상황을 막기 위해 올해부터 감독에 들어갔습니다. 다만, 직접 나서서 지도를 하는 게 아니라 대한노인회를 통해 공문으로 주의를 시키는 정도여서 한계가 있어 보입니다.

전국의 무더위 쉼터를 총괄하는 행정안전부는 전반적인 폭염 대책을 개선하겠다는 입장입니다. 홍성호 행정안전부 기후재난대응과장은 "현재 정부 17개 부처가 합동해 폭염종합대책을 수립하고 있다"며 "추진과정에서 나타난 문제점이나 이용자 의견을 검토해서 내년에는 무더위 쉼터 운영을 더 개선하겠다"고 말했습니다.

취약계층이 무더위 쉼터를 이용하지 않는 이유는 생각보다 단순하게 좁혀졌습니다. 신체·거리상 이유로 가보지 못했거나, 와봤더니 마음 또는 몸이 불편했거나 둘 중 하나였습니다. 지난해 최악의 더위로 폭염이 재난으로 지정된 뒤, 정부는 다양한 폭염대책을 내놓고 있습니다. 그에 따라 무더위 쉼터의 숫자도 덩달아 늘어만 갑니다. 무더위 쉼터가 가장 필요한 사람들에게 와닿는 정책은 무엇일지 좀 더 본질적인 고민을 해볼 때입니다.

-

-

이유민 기자 reason@kbs.co.kr

이유민 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.