이경희 ‘우시장’, 연도미상, 종이에 수채, 36×44cm, 개인 소장

오랜 세월 인간과 가장 가깝게 지낸 동물로 크게 네 종류가 있습니다. 개, 소, 닭, 그리고 돼지입니다. 이 중에서도 개와 소, 닭은 옛 그림에 굉장히 많이 보입니다. 화가들이 인간과 가깝게 지내는 동물을 그리는 건 전혀 이상한 일이 아닐 겁니다. 지금도 화가들은 동물을 그립니다. 특정 동물을 줄기차게 그리는 화가의 경우 그 동물이 화가의 트레이드마크가 되는 경우도 흔하고요.

대표적인 화가가 바로 이중섭입니다. 이중섭 하면 사람들은 '소'를 가장 먼저 떠올립니다. 그만큼 이중섭의 소 그림은 비싸기도 하고 유명하기도 하죠. 그런데 이중섭만 소를 그렸느냐? 전혀 그렇지 않습니다. 소 그림이 이중섭의 전유물처럼 여겨져 온 것은 사실이지만, 이중섭 외에도 소를 그린 화가는 꽤 많습니다.

드로잉 전시회에 출품된 '소' 그림들

얼마 전 서울 송파구에 있는 소마미술관에서 [소화素畵-한국 근현대 드로잉]이라는 주목할 만한 전시회가 열렸습니다. 화가 200여 명의 작품 300여 점을 선보여 지금까지 국내에서 열린 드로잉 전시로는 역대 최대 규모였습니다. 게다가 대형 미술관에도 없는 근현대 화가들의 희귀 드로잉이 대거 출품돼 상당한 화제가 됐죠.

[연관기사] ‘날것의 미학’ 드로잉으로 보는 한국 근현대미술사(http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4221276)

전시회 개최에 맞춰 발간된 전시 도록을 넘겨보다가 흥미로운 사실을 하나 발견했습니다. 유독 '소' 그림이 많다는 것이었죠. 도록에 수록된 작품 300여 점 가운데 제가 세어본 것만 14점이었습니다. 단일 소재로는 가장 많이 그려진 셈입니다. 당연히 궁금증이 일어납니다. 도대체 화가들은 왜 그토록 '소'를 즐겨 그린 걸까?

화가들이 소를 그린 방식은 크게 세 가지로 정리해볼 수 있습니다. 첫째는 인물 초상화처럼 소를 어엿한 주인공으로 묘사한 경우, 둘째는 인간과 소의 친밀한 관계를 표현한 경우, 셋째는 풍경의 일부로서 소를 그려 넣은 경우입니다. 첫 번째 경우의 대표적인 사례가 바로 이중섭의 소 그림이 될 텐데요.

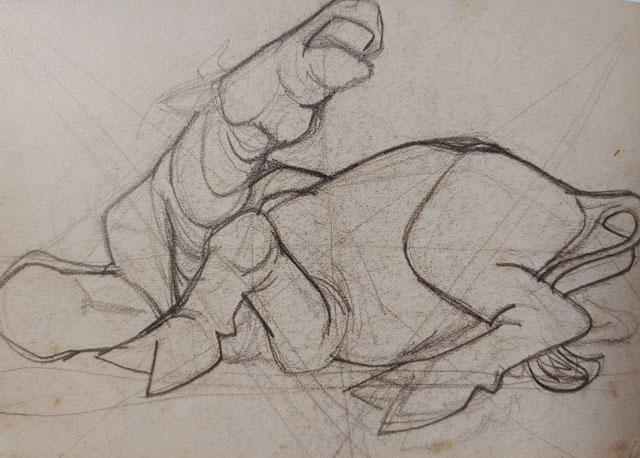

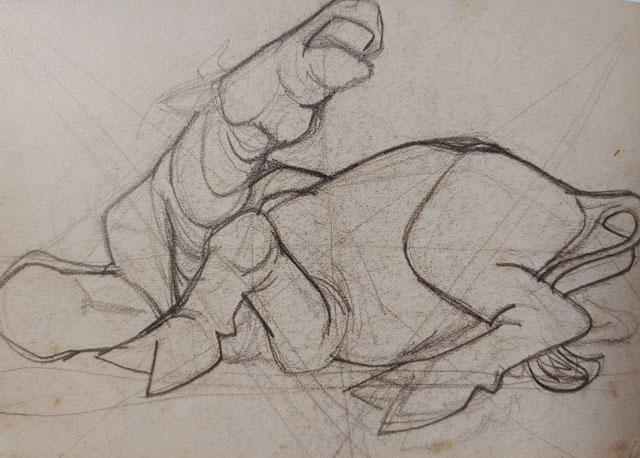

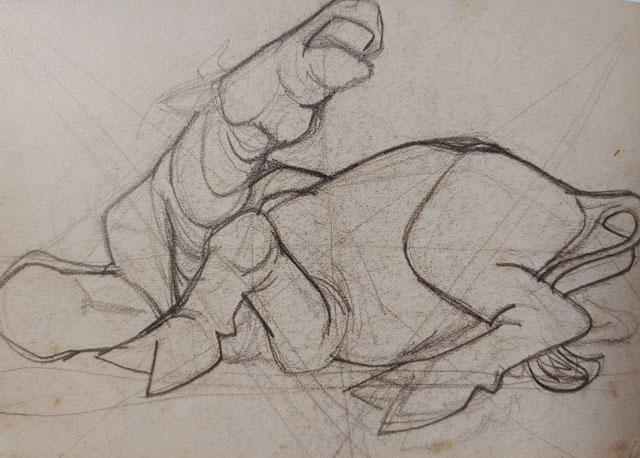

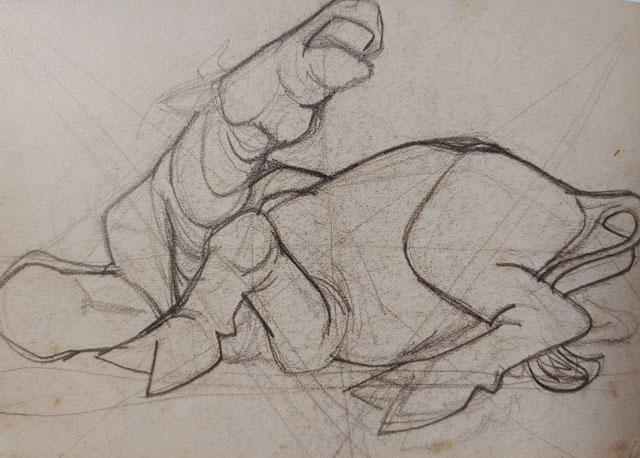

김경 ‘소 II’, 연도미상, 종이에 연필, 19×26.5cm, 개인 소장

김경 ‘소 II’, 연도미상, 종이에 연필, 19×26.5cm, 개인 소장

김경(金耕, 1922~1965)이란 화가의 드로잉입니다. 굵은 연필 선 몇 개만으로 주저앉은 소의 절규를 생생하게 그려냈죠. 이 작품의 소장자는 "울부짖는 소의 포효가 마치 지축을 울리는 듯한 떨림으로 다가오는 이 그림에는 마치 고구려 벽화 '사신도(四神圖)' 중에서도 현무(玄武)의 느낌을 일면 연상케 하는 부분이 있다."고 했습니다.

박생광 ‘군 I-II’, 1976, 종이에 연필, 각 40×54.5cm, 개인 소장

박생광 ‘군 I-II’, 1976, 종이에 연필, 각 40×54.5cm, 개인 소장

우리 채색화의 전통에서 중요한 위치를 점하고 있는 화가 박생광(朴生光, 1904~1985)은 각각 젖소 네 마리를 중첩해서 화폭 가득 채워 그려 넣었습니다. 작품의 소장자가 직접 쓴 해설을 보면 "이 두 점은 연필로 그렸지만 완결성을 갖춘 작품으로 보아도 아무 무리가 없는, 스펙터클한 장중미가 돋보이는 박생광 소화(素畵)의 최고 걸작"이라는 평이 붙어 있습니다.

어느 목동의 눈에 비친 '소의 눈동자'

이중섭의 소도 그렇지만 이 그림에서도 소의 커다란 눈망울이 특징적이죠. 여기에서 화가들이 그토록 소 그리기에 몰두하는 이유를 추측해볼 수 있습니다. 신경숙의 소설 '엄마를 부탁해'에 이런 대목이 있더군요. 실종된 엄마를 찾아 헤매는 자식들에게 어느 날 제보가 옵니다. 예전에 살던 동네 약국의 약사가 엄마를 봤다는 거였죠. 자식들이 실종 전단을 들고 찾아갔더니 약사가 이렇게 말합니다.

"이 분 맞아요. 눈이 똑같았소. 내가 어려서 소몰이를 해봐서 이 눈을 많이 봤소. 어떤 모습을 하고 있거나 눈이 똑같은데 왜 몰라본단 말이오?"

소와 똑같은 눈을 가진 엄마. 소몰이꾼이 본 소의 눈과 엄마의 눈은 하나였습니다. 어떤 모습을 하고 있건 눈은 똑같다고 이야기하죠. 틀림없이 한없이 선량하고 티 없이 맑은, 그렁그렁한 눈동자였을 겁니다. 이렇게 보자면 화가들에게 소의 '눈동자'는 자신의 심정을 담아내는 훌륭한 '그릇'이 아니었나 싶습니다.

송혜수 ‘소와 여인’, 1950년대, 종이에 연필, 25.7×19cm, 개인 소장

송혜수 ‘소와 여인’, 1950년대, 종이에 연필, 25.7×19cm, 개인 소장

부산 화단의 1세대로 꼽히는 서양화가 송혜수(宋惠秀, 1913~2005)의 작품에서 그 친밀감은 여실히 확인됩니다. 가만히 눈을 감은 채 소를 끌어안고 있는 여인. 그리고 그 옆에서 말없이 눈 감은 채 품에 안긴 소. 인간과 소를 한 화면에 그린 작품 가운데 이토록 따뜻한 정감이 넘치는 경우가 또 있을까 싶을 정도입니다.

황유엽 ‘소와 여인’, 1979, 종이에 수채, 24.3×27.3cm, 개인 소장

황유엽 ‘소와 여인’, 1979, 종이에 수채, 24.3×27.3cm, 개인 소장

그런데 도록을 넘기다 보니 공교롭게도 이와 대단히 흡사한 그림 한 점이 더 보이더군요. 서양화가 황유엽(黃瑜燁, 1916~2010)이 그린 이 작품의 제목 역시 '소와 여인'입니다. 여인이 소를 끌어안은 모습은 위 그림과 같지만, 이 소는 입을 활짝 벌린 채 웃고 있네요. 이쯤 되면 소는 단순히 동물이 아니라 인간과 다를 바 없는 어엿한 '인격체'로 보입니다.

'관찰하는 대상'으로 소를 바라봤다면 이런 그림들은 나올 수 없었겠죠. '관찰'이란 표현에는 일정한 거리 개념이 전제돼 있기 때문입니다. 하지만 위에 소개한 송혜수와 황유엽의 소는 관찰의 대상이 아니라 '인간의 동반자'로 그려져 있습니다. 끌어안는 행위를 통해 인간과 소의 거리감은 사라지고, 둘 사이의 애틋한 사랑과 정(情)이 넘쳐 흐릅니다.

조병덕 ‘향’, 1983, 종이에 펜, 17.5×25cm, 개인 소장

조병덕 ‘향’, 1983, 종이에 펜, 17.5×25cm, 개인 소장

이런 표현이 가능한 이유를 보여주는 작품입니다. 서양화가 조병덕(趙炳悳, 1916~2002)의 이 그림에는 '향'이란 제목이 붙어 있습니다. 고향이란 뜻이죠. 무릎을 세운 채 고개를 파묻은 사람을 가만히 쳐다보는 소의 표정은 사람의 그것을 닮았습니다. 이렇게 소를 가족의 일원으로 바라보는 인식의 기저에는 분명 한국인의 마음 깊은 곳에 자리 잡은 공통된 '정서적 토대'가 있는 것 같습니다.

고향을 그리는 마음을 담은 '소 그림'

그것은 바로 고향을 그리는 마음, 즉 향수(鄕愁)입니다. 다시는 돌아갈 수 없는 어린 시절 고향 마을의 추억일 수도 있고, 북에 고향을 두고 온 실향민의 향수일 수도 있겠죠. 좀 더 큰 틀에서 보자면 지금 우리가 잃어버린 어떤 순수에 대한 갈망일 수도 있고, 더 크게 보면 결국 우리가 깃들어 살아가고픈 이상향일 그린 것일 수도 있을 겁니다.

양달석 ‘소 등에 탄 아이들’, 연도미상, 종이에 연필, 10×17.7cm, 개인 소장

양달석 ‘소 등에 탄 아이들’, 연도미상, 종이에 연필, 10×17.7cm, 개인 소장

그런 유토피아적 세계관을 보여주는 대표적인 것이 바로 이 그림일 겁니다. 부산지역 1세대 서양화가로 꼽히는 양달석(梁達錫, 1908~1984)의 작품인데요. 아이들이 소 등에 엎드리거나 누워서 한가로운 한때를 보내는 모습이 참 정겹죠. 이런 시골 마을의 감수성을 떠올리게 하는 대표적인 소재로 화가들은 '소'를 선택한 게 아닐까요.

저는 드로잉이야말로 화가의 첫 마음(初心)을 가감 없이 담은 대표적인 그림으로 봅니다. 드로잉을 완성되지 않은 그림이나 본격적인 작업을 위한 밑그림 정도로 치부하는 데 동의할 수 없는 이유죠. 작품을 위한 작품이 아니라 화가가 진정 그리고 싶었던 것을 담은 그림. 그렇게 본다면 화가들이 그토록 '소'를 즐겨 그린 이유도 이젠 어느 정도 이해할 수 있을 것 같습니다.

※ 이 글에 소개한 모든 작품의 저작권은 개인 소장가에게 있습니다. 또한, 도록에 수록된 작품 이미지의 저작권은 소마미술관에 있습니다. 따라서 소장가나 미술관의 동의 없이 작품 이미지를 무단 전재할 수 없습니다.

오랜 세월 인간과 가장 가깝게 지낸 동물로 크게 네 종류가 있습니다. 개, 소, 닭, 그리고 돼지입니다. 이 중에서도 개와 소, 닭은 옛 그림에 굉장히 많이 보입니다. 화가들이 인간과 가깝게 지내는 동물을 그리는 건 전혀 이상한 일이 아닐 겁니다. 지금도 화가들은 동물을 그립니다. 특정 동물을 줄기차게 그리는 화가의 경우 그 동물이 화가의 트레이드마크가 되는 경우도 흔하고요.

대표적인 화가가 바로 이중섭입니다. 이중섭 하면 사람들은 '소'를 가장 먼저 떠올립니다. 그만큼 이중섭의 소 그림은 비싸기도 하고 유명하기도 하죠. 그런데 이중섭만 소를 그렸느냐? 전혀 그렇지 않습니다. 소 그림이 이중섭의 전유물처럼 여겨져 온 것은 사실이지만, 이중섭 외에도 소를 그린 화가는 꽤 많습니다.

드로잉 전시회에 출품된 '소' 그림들

얼마 전 서울 송파구에 있는 소마미술관에서 [소화素畵-한국 근현대 드로잉]이라는 주목할 만한 전시회가 열렸습니다. 화가 200여 명의 작품 300여 점을 선보여 지금까지 국내에서 열린 드로잉 전시로는 역대 최대 규모였습니다. 게다가 대형 미술관에도 없는 근현대 화가들의 희귀 드로잉이 대거 출품돼 상당한 화제가 됐죠.

[연관기사] ‘날것의 미학’ 드로잉으로 보는 한국 근현대미술사(http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4221276)

전시회 개최에 맞춰 발간된 전시 도록을 넘겨보다가 흥미로운 사실을 하나 발견했습니다. 유독 '소' 그림이 많다는 것이었죠. 도록에 수록된 작품 300여 점 가운데 제가 세어본 것만 14점이었습니다. 단일 소재로는 가장 많이 그려진 셈입니다. 당연히 궁금증이 일어납니다. 도대체 화가들은 왜 그토록 '소'를 즐겨 그린 걸까?

화가들이 소를 그린 방식은 크게 세 가지로 정리해볼 수 있습니다. 첫째는 인물 초상화처럼 소를 어엿한 주인공으로 묘사한 경우, 둘째는 인간과 소의 친밀한 관계를 표현한 경우, 셋째는 풍경의 일부로서 소를 그려 넣은 경우입니다. 첫 번째 경우의 대표적인 사례가 바로 이중섭의 소 그림이 될 텐데요.

김경 ‘소 II’, 연도미상, 종이에 연필, 19×26.5cm, 개인 소장

김경 ‘소 II’, 연도미상, 종이에 연필, 19×26.5cm, 개인 소장김경(金耕, 1922~1965)이란 화가의 드로잉입니다. 굵은 연필 선 몇 개만으로 주저앉은 소의 절규를 생생하게 그려냈죠. 이 작품의 소장자는 "울부짖는 소의 포효가 마치 지축을 울리는 듯한 떨림으로 다가오는 이 그림에는 마치 고구려 벽화 '사신도(四神圖)' 중에서도 현무(玄武)의 느낌을 일면 연상케 하는 부분이 있다."고 했습니다.

박생광 ‘군 I-II’, 1976, 종이에 연필, 각 40×54.5cm, 개인 소장

박생광 ‘군 I-II’, 1976, 종이에 연필, 각 40×54.5cm, 개인 소장우리 채색화의 전통에서 중요한 위치를 점하고 있는 화가 박생광(朴生光, 1904~1985)은 각각 젖소 네 마리를 중첩해서 화폭 가득 채워 그려 넣었습니다. 작품의 소장자가 직접 쓴 해설을 보면 "이 두 점은 연필로 그렸지만 완결성을 갖춘 작품으로 보아도 아무 무리가 없는, 스펙터클한 장중미가 돋보이는 박생광 소화(素畵)의 최고 걸작"이라는 평이 붙어 있습니다.

어느 목동의 눈에 비친 '소의 눈동자'

이중섭의 소도 그렇지만 이 그림에서도 소의 커다란 눈망울이 특징적이죠. 여기에서 화가들이 그토록 소 그리기에 몰두하는 이유를 추측해볼 수 있습니다. 신경숙의 소설 '엄마를 부탁해'에 이런 대목이 있더군요. 실종된 엄마를 찾아 헤매는 자식들에게 어느 날 제보가 옵니다. 예전에 살던 동네 약국의 약사가 엄마를 봤다는 거였죠. 자식들이 실종 전단을 들고 찾아갔더니 약사가 이렇게 말합니다.

"이 분 맞아요. 눈이 똑같았소. 내가 어려서 소몰이를 해봐서 이 눈을 많이 봤소. 어떤 모습을 하고 있거나 눈이 똑같은데 왜 몰라본단 말이오?"

소와 똑같은 눈을 가진 엄마. 소몰이꾼이 본 소의 눈과 엄마의 눈은 하나였습니다. 어떤 모습을 하고 있건 눈은 똑같다고 이야기하죠. 틀림없이 한없이 선량하고 티 없이 맑은, 그렁그렁한 눈동자였을 겁니다. 이렇게 보자면 화가들에게 소의 '눈동자'는 자신의 심정을 담아내는 훌륭한 '그릇'이 아니었나 싶습니다.

송혜수 ‘소와 여인’, 1950년대, 종이에 연필, 25.7×19cm, 개인 소장

송혜수 ‘소와 여인’, 1950년대, 종이에 연필, 25.7×19cm, 개인 소장부산 화단의 1세대로 꼽히는 서양화가 송혜수(宋惠秀, 1913~2005)의 작품에서 그 친밀감은 여실히 확인됩니다. 가만히 눈을 감은 채 소를 끌어안고 있는 여인. 그리고 그 옆에서 말없이 눈 감은 채 품에 안긴 소. 인간과 소를 한 화면에 그린 작품 가운데 이토록 따뜻한 정감이 넘치는 경우가 또 있을까 싶을 정도입니다.

황유엽 ‘소와 여인’, 1979, 종이에 수채, 24.3×27.3cm, 개인 소장

황유엽 ‘소와 여인’, 1979, 종이에 수채, 24.3×27.3cm, 개인 소장그런데 도록을 넘기다 보니 공교롭게도 이와 대단히 흡사한 그림 한 점이 더 보이더군요. 서양화가 황유엽(黃瑜燁, 1916~2010)이 그린 이 작품의 제목 역시 '소와 여인'입니다. 여인이 소를 끌어안은 모습은 위 그림과 같지만, 이 소는 입을 활짝 벌린 채 웃고 있네요. 이쯤 되면 소는 단순히 동물이 아니라 인간과 다를 바 없는 어엿한 '인격체'로 보입니다.

'관찰하는 대상'으로 소를 바라봤다면 이런 그림들은 나올 수 없었겠죠. '관찰'이란 표현에는 일정한 거리 개념이 전제돼 있기 때문입니다. 하지만 위에 소개한 송혜수와 황유엽의 소는 관찰의 대상이 아니라 '인간의 동반자'로 그려져 있습니다. 끌어안는 행위를 통해 인간과 소의 거리감은 사라지고, 둘 사이의 애틋한 사랑과 정(情)이 넘쳐 흐릅니다.

조병덕 ‘향’, 1983, 종이에 펜, 17.5×25cm, 개인 소장

조병덕 ‘향’, 1983, 종이에 펜, 17.5×25cm, 개인 소장이런 표현이 가능한 이유를 보여주는 작품입니다. 서양화가 조병덕(趙炳悳, 1916~2002)의 이 그림에는 '향'이란 제목이 붙어 있습니다. 고향이란 뜻이죠. 무릎을 세운 채 고개를 파묻은 사람을 가만히 쳐다보는 소의 표정은 사람의 그것을 닮았습니다. 이렇게 소를 가족의 일원으로 바라보는 인식의 기저에는 분명 한국인의 마음 깊은 곳에 자리 잡은 공통된 '정서적 토대'가 있는 것 같습니다.

고향을 그리는 마음을 담은 '소 그림'

그것은 바로 고향을 그리는 마음, 즉 향수(鄕愁)입니다. 다시는 돌아갈 수 없는 어린 시절 고향 마을의 추억일 수도 있고, 북에 고향을 두고 온 실향민의 향수일 수도 있겠죠. 좀 더 큰 틀에서 보자면 지금 우리가 잃어버린 어떤 순수에 대한 갈망일 수도 있고, 더 크게 보면 결국 우리가 깃들어 살아가고픈 이상향일 그린 것일 수도 있을 겁니다.

양달석 ‘소 등에 탄 아이들’, 연도미상, 종이에 연필, 10×17.7cm, 개인 소장

양달석 ‘소 등에 탄 아이들’, 연도미상, 종이에 연필, 10×17.7cm, 개인 소장그런 유토피아적 세계관을 보여주는 대표적인 것이 바로 이 그림일 겁니다. 부산지역 1세대 서양화가로 꼽히는 양달석(梁達錫, 1908~1984)의 작품인데요. 아이들이 소 등에 엎드리거나 누워서 한가로운 한때를 보내는 모습이 참 정겹죠. 이런 시골 마을의 감수성을 떠올리게 하는 대표적인 소재로 화가들은 '소'를 선택한 게 아닐까요.

저는 드로잉이야말로 화가의 첫 마음(初心)을 가감 없이 담은 대표적인 그림으로 봅니다. 드로잉을 완성되지 않은 그림이나 본격적인 작업을 위한 밑그림 정도로 치부하는 데 동의할 수 없는 이유죠. 작품을 위한 작품이 아니라 화가가 진정 그리고 싶었던 것을 담은 그림. 그렇게 본다면 화가들이 그토록 '소'를 즐겨 그린 이유도 이젠 어느 정도 이해할 수 있을 것 같습니다.

※ 이 글에 소개한 모든 작품의 저작권은 개인 소장가에게 있습니다. 또한, 도록에 수록된 작품 이미지의 저작권은 소마미술관에 있습니다. 따라서 소장가나 미술관의 동의 없이 작품 이미지를 무단 전재할 수 없습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [지식K] 화가들은 왜 그토록 ‘소’를 즐겨 그렸을까?

-

- 입력 2019-08-12 07:00:30

이경희 ‘우시장’, 연도미상, 종이에 수채, 36×44cm, 개인 소장

오랜 세월 인간과 가장 가깝게 지낸 동물로 크게 네 종류가 있습니다. 개, 소, 닭, 그리고 돼지입니다. 이 중에서도 개와 소, 닭은 옛 그림에 굉장히 많이 보입니다. 화가들이 인간과 가깝게 지내는 동물을 그리는 건 전혀 이상한 일이 아닐 겁니다. 지금도 화가들은 동물을 그립니다. 특정 동물을 줄기차게 그리는 화가의 경우 그 동물이 화가의 트레이드마크가 되는 경우도 흔하고요.

대표적인 화가가 바로 이중섭입니다. 이중섭 하면 사람들은 '소'를 가장 먼저 떠올립니다. 그만큼 이중섭의 소 그림은 비싸기도 하고 유명하기도 하죠. 그런데 이중섭만 소를 그렸느냐? 전혀 그렇지 않습니다. 소 그림이 이중섭의 전유물처럼 여겨져 온 것은 사실이지만, 이중섭 외에도 소를 그린 화가는 꽤 많습니다.

드로잉 전시회에 출품된 '소' 그림들

얼마 전 서울 송파구에 있는 소마미술관에서 [소화素畵-한국 근현대 드로잉]이라는 주목할 만한 전시회가 열렸습니다. 화가 200여 명의 작품 300여 점을 선보여 지금까지 국내에서 열린 드로잉 전시로는 역대 최대 규모였습니다. 게다가 대형 미술관에도 없는 근현대 화가들의 희귀 드로잉이 대거 출품돼 상당한 화제가 됐죠.

[연관기사] ‘날것의 미학’ 드로잉으로 보는 한국 근현대미술사(http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4221276)

전시회 개최에 맞춰 발간된 전시 도록을 넘겨보다가 흥미로운 사실을 하나 발견했습니다. 유독 '소' 그림이 많다는 것이었죠. 도록에 수록된 작품 300여 점 가운데 제가 세어본 것만 14점이었습니다. 단일 소재로는 가장 많이 그려진 셈입니다. 당연히 궁금증이 일어납니다. 도대체 화가들은 왜 그토록 '소'를 즐겨 그린 걸까?

화가들이 소를 그린 방식은 크게 세 가지로 정리해볼 수 있습니다. 첫째는 인물 초상화처럼 소를 어엿한 주인공으로 묘사한 경우, 둘째는 인간과 소의 친밀한 관계를 표현한 경우, 셋째는 풍경의 일부로서 소를 그려 넣은 경우입니다. 첫 번째 경우의 대표적인 사례가 바로 이중섭의 소 그림이 될 텐데요.

김경(金耕, 1922~1965)이란 화가의 드로잉입니다. 굵은 연필 선 몇 개만으로 주저앉은 소의 절규를 생생하게 그려냈죠. 이 작품의 소장자는 "울부짖는 소의 포효가 마치 지축을 울리는 듯한 떨림으로 다가오는 이 그림에는 마치 고구려 벽화 '사신도(四神圖)' 중에서도 현무(玄武)의 느낌을 일면 연상케 하는 부분이 있다."고 했습니다.

우리 채색화의 전통에서 중요한 위치를 점하고 있는 화가 박생광(朴生光, 1904~1985)은 각각 젖소 네 마리를 중첩해서 화폭 가득 채워 그려 넣었습니다. 작품의 소장자가 직접 쓴 해설을 보면 "이 두 점은 연필로 그렸지만 완결성을 갖춘 작품으로 보아도 아무 무리가 없는, 스펙터클한 장중미가 돋보이는 박생광 소화(素畵)의 최고 걸작"이라는 평이 붙어 있습니다.

어느 목동의 눈에 비친 '소의 눈동자'

이중섭의 소도 그렇지만 이 그림에서도 소의 커다란 눈망울이 특징적이죠. 여기에서 화가들이 그토록 소 그리기에 몰두하는 이유를 추측해볼 수 있습니다. 신경숙의 소설 '엄마를 부탁해'에 이런 대목이 있더군요. 실종된 엄마를 찾아 헤매는 자식들에게 어느 날 제보가 옵니다. 예전에 살던 동네 약국의 약사가 엄마를 봤다는 거였죠. 자식들이 실종 전단을 들고 찾아갔더니 약사가 이렇게 말합니다.

"이 분 맞아요. 눈이 똑같았소. 내가 어려서 소몰이를 해봐서 이 눈을 많이 봤소. 어떤 모습을 하고 있거나 눈이 똑같은데 왜 몰라본단 말이오?"

소와 똑같은 눈을 가진 엄마. 소몰이꾼이 본 소의 눈과 엄마의 눈은 하나였습니다. 어떤 모습을 하고 있건 눈은 똑같다고 이야기하죠. 틀림없이 한없이 선량하고 티 없이 맑은, 그렁그렁한 눈동자였을 겁니다. 이렇게 보자면 화가들에게 소의 '눈동자'는 자신의 심정을 담아내는 훌륭한 '그릇'이 아니었나 싶습니다.

부산 화단의 1세대로 꼽히는 서양화가 송혜수(宋惠秀, 1913~2005)의 작품에서 그 친밀감은 여실히 확인됩니다. 가만히 눈을 감은 채 소를 끌어안고 있는 여인. 그리고 그 옆에서 말없이 눈 감은 채 품에 안긴 소. 인간과 소를 한 화면에 그린 작품 가운데 이토록 따뜻한 정감이 넘치는 경우가 또 있을까 싶을 정도입니다.

그런데 도록을 넘기다 보니 공교롭게도 이와 대단히 흡사한 그림 한 점이 더 보이더군요. 서양화가 황유엽(黃瑜燁, 1916~2010)이 그린 이 작품의 제목 역시 '소와 여인'입니다. 여인이 소를 끌어안은 모습은 위 그림과 같지만, 이 소는 입을 활짝 벌린 채 웃고 있네요. 이쯤 되면 소는 단순히 동물이 아니라 인간과 다를 바 없는 어엿한 '인격체'로 보입니다.

'관찰하는 대상'으로 소를 바라봤다면 이런 그림들은 나올 수 없었겠죠. '관찰'이란 표현에는 일정한 거리 개념이 전제돼 있기 때문입니다. 하지만 위에 소개한 송혜수와 황유엽의 소는 관찰의 대상이 아니라 '인간의 동반자'로 그려져 있습니다. 끌어안는 행위를 통해 인간과 소의 거리감은 사라지고, 둘 사이의 애틋한 사랑과 정(情)이 넘쳐 흐릅니다.

이런 표현이 가능한 이유를 보여주는 작품입니다. 서양화가 조병덕(趙炳悳, 1916~2002)의 이 그림에는 '향'이란 제목이 붙어 있습니다. 고향이란 뜻이죠. 무릎을 세운 채 고개를 파묻은 사람을 가만히 쳐다보는 소의 표정은 사람의 그것을 닮았습니다. 이렇게 소를 가족의 일원으로 바라보는 인식의 기저에는 분명 한국인의 마음 깊은 곳에 자리 잡은 공통된 '정서적 토대'가 있는 것 같습니다.

고향을 그리는 마음을 담은 '소 그림'

그것은 바로 고향을 그리는 마음, 즉 향수(鄕愁)입니다. 다시는 돌아갈 수 없는 어린 시절 고향 마을의 추억일 수도 있고, 북에 고향을 두고 온 실향민의 향수일 수도 있겠죠. 좀 더 큰 틀에서 보자면 지금 우리가 잃어버린 어떤 순수에 대한 갈망일 수도 있고, 더 크게 보면 결국 우리가 깃들어 살아가고픈 이상향일 그린 것일 수도 있을 겁니다.

그런 유토피아적 세계관을 보여주는 대표적인 것이 바로 이 그림일 겁니다. 부산지역 1세대 서양화가로 꼽히는 양달석(梁達錫, 1908~1984)의 작품인데요. 아이들이 소 등에 엎드리거나 누워서 한가로운 한때를 보내는 모습이 참 정겹죠. 이런 시골 마을의 감수성을 떠올리게 하는 대표적인 소재로 화가들은 '소'를 선택한 게 아닐까요.

저는 드로잉이야말로 화가의 첫 마음(初心)을 가감 없이 담은 대표적인 그림으로 봅니다. 드로잉을 완성되지 않은 그림이나 본격적인 작업을 위한 밑그림 정도로 치부하는 데 동의할 수 없는 이유죠. 작품을 위한 작품이 아니라 화가가 진정 그리고 싶었던 것을 담은 그림. 그렇게 본다면 화가들이 그토록 '소'를 즐겨 그린 이유도 이젠 어느 정도 이해할 수 있을 것 같습니다.

※ 이 글에 소개한 모든 작품의 저작권은 개인 소장가에게 있습니다. 또한, 도록에 수록된 작품 이미지의 저작권은 소마미술관에 있습니다. 따라서 소장가나 미술관의 동의 없이 작품 이미지를 무단 전재할 수 없습니다.

오랜 세월 인간과 가장 가깝게 지낸 동물로 크게 네 종류가 있습니다. 개, 소, 닭, 그리고 돼지입니다. 이 중에서도 개와 소, 닭은 옛 그림에 굉장히 많이 보입니다. 화가들이 인간과 가깝게 지내는 동물을 그리는 건 전혀 이상한 일이 아닐 겁니다. 지금도 화가들은 동물을 그립니다. 특정 동물을 줄기차게 그리는 화가의 경우 그 동물이 화가의 트레이드마크가 되는 경우도 흔하고요.

대표적인 화가가 바로 이중섭입니다. 이중섭 하면 사람들은 '소'를 가장 먼저 떠올립니다. 그만큼 이중섭의 소 그림은 비싸기도 하고 유명하기도 하죠. 그런데 이중섭만 소를 그렸느냐? 전혀 그렇지 않습니다. 소 그림이 이중섭의 전유물처럼 여겨져 온 것은 사실이지만, 이중섭 외에도 소를 그린 화가는 꽤 많습니다.

드로잉 전시회에 출품된 '소' 그림들

얼마 전 서울 송파구에 있는 소마미술관에서 [소화素畵-한국 근현대 드로잉]이라는 주목할 만한 전시회가 열렸습니다. 화가 200여 명의 작품 300여 점을 선보여 지금까지 국내에서 열린 드로잉 전시로는 역대 최대 규모였습니다. 게다가 대형 미술관에도 없는 근현대 화가들의 희귀 드로잉이 대거 출품돼 상당한 화제가 됐죠.

[연관기사] ‘날것의 미학’ 드로잉으로 보는 한국 근현대미술사(http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4221276)

전시회 개최에 맞춰 발간된 전시 도록을 넘겨보다가 흥미로운 사실을 하나 발견했습니다. 유독 '소' 그림이 많다는 것이었죠. 도록에 수록된 작품 300여 점 가운데 제가 세어본 것만 14점이었습니다. 단일 소재로는 가장 많이 그려진 셈입니다. 당연히 궁금증이 일어납니다. 도대체 화가들은 왜 그토록 '소'를 즐겨 그린 걸까?

화가들이 소를 그린 방식은 크게 세 가지로 정리해볼 수 있습니다. 첫째는 인물 초상화처럼 소를 어엿한 주인공으로 묘사한 경우, 둘째는 인간과 소의 친밀한 관계를 표현한 경우, 셋째는 풍경의 일부로서 소를 그려 넣은 경우입니다. 첫 번째 경우의 대표적인 사례가 바로 이중섭의 소 그림이 될 텐데요.

김경(金耕, 1922~1965)이란 화가의 드로잉입니다. 굵은 연필 선 몇 개만으로 주저앉은 소의 절규를 생생하게 그려냈죠. 이 작품의 소장자는 "울부짖는 소의 포효가 마치 지축을 울리는 듯한 떨림으로 다가오는 이 그림에는 마치 고구려 벽화 '사신도(四神圖)' 중에서도 현무(玄武)의 느낌을 일면 연상케 하는 부분이 있다."고 했습니다.

우리 채색화의 전통에서 중요한 위치를 점하고 있는 화가 박생광(朴生光, 1904~1985)은 각각 젖소 네 마리를 중첩해서 화폭 가득 채워 그려 넣었습니다. 작품의 소장자가 직접 쓴 해설을 보면 "이 두 점은 연필로 그렸지만 완결성을 갖춘 작품으로 보아도 아무 무리가 없는, 스펙터클한 장중미가 돋보이는 박생광 소화(素畵)의 최고 걸작"이라는 평이 붙어 있습니다.

어느 목동의 눈에 비친 '소의 눈동자'

이중섭의 소도 그렇지만 이 그림에서도 소의 커다란 눈망울이 특징적이죠. 여기에서 화가들이 그토록 소 그리기에 몰두하는 이유를 추측해볼 수 있습니다. 신경숙의 소설 '엄마를 부탁해'에 이런 대목이 있더군요. 실종된 엄마를 찾아 헤매는 자식들에게 어느 날 제보가 옵니다. 예전에 살던 동네 약국의 약사가 엄마를 봤다는 거였죠. 자식들이 실종 전단을 들고 찾아갔더니 약사가 이렇게 말합니다.

"이 분 맞아요. 눈이 똑같았소. 내가 어려서 소몰이를 해봐서 이 눈을 많이 봤소. 어떤 모습을 하고 있거나 눈이 똑같은데 왜 몰라본단 말이오?"

소와 똑같은 눈을 가진 엄마. 소몰이꾼이 본 소의 눈과 엄마의 눈은 하나였습니다. 어떤 모습을 하고 있건 눈은 똑같다고 이야기하죠. 틀림없이 한없이 선량하고 티 없이 맑은, 그렁그렁한 눈동자였을 겁니다. 이렇게 보자면 화가들에게 소의 '눈동자'는 자신의 심정을 담아내는 훌륭한 '그릇'이 아니었나 싶습니다.

부산 화단의 1세대로 꼽히는 서양화가 송혜수(宋惠秀, 1913~2005)의 작품에서 그 친밀감은 여실히 확인됩니다. 가만히 눈을 감은 채 소를 끌어안고 있는 여인. 그리고 그 옆에서 말없이 눈 감은 채 품에 안긴 소. 인간과 소를 한 화면에 그린 작품 가운데 이토록 따뜻한 정감이 넘치는 경우가 또 있을까 싶을 정도입니다.

그런데 도록을 넘기다 보니 공교롭게도 이와 대단히 흡사한 그림 한 점이 더 보이더군요. 서양화가 황유엽(黃瑜燁, 1916~2010)이 그린 이 작품의 제목 역시 '소와 여인'입니다. 여인이 소를 끌어안은 모습은 위 그림과 같지만, 이 소는 입을 활짝 벌린 채 웃고 있네요. 이쯤 되면 소는 단순히 동물이 아니라 인간과 다를 바 없는 어엿한 '인격체'로 보입니다.

'관찰하는 대상'으로 소를 바라봤다면 이런 그림들은 나올 수 없었겠죠. '관찰'이란 표현에는 일정한 거리 개념이 전제돼 있기 때문입니다. 하지만 위에 소개한 송혜수와 황유엽의 소는 관찰의 대상이 아니라 '인간의 동반자'로 그려져 있습니다. 끌어안는 행위를 통해 인간과 소의 거리감은 사라지고, 둘 사이의 애틋한 사랑과 정(情)이 넘쳐 흐릅니다.

이런 표현이 가능한 이유를 보여주는 작품입니다. 서양화가 조병덕(趙炳悳, 1916~2002)의 이 그림에는 '향'이란 제목이 붙어 있습니다. 고향이란 뜻이죠. 무릎을 세운 채 고개를 파묻은 사람을 가만히 쳐다보는 소의 표정은 사람의 그것을 닮았습니다. 이렇게 소를 가족의 일원으로 바라보는 인식의 기저에는 분명 한국인의 마음 깊은 곳에 자리 잡은 공통된 '정서적 토대'가 있는 것 같습니다.

고향을 그리는 마음을 담은 '소 그림'

그것은 바로 고향을 그리는 마음, 즉 향수(鄕愁)입니다. 다시는 돌아갈 수 없는 어린 시절 고향 마을의 추억일 수도 있고, 북에 고향을 두고 온 실향민의 향수일 수도 있겠죠. 좀 더 큰 틀에서 보자면 지금 우리가 잃어버린 어떤 순수에 대한 갈망일 수도 있고, 더 크게 보면 결국 우리가 깃들어 살아가고픈 이상향일 그린 것일 수도 있을 겁니다.

그런 유토피아적 세계관을 보여주는 대표적인 것이 바로 이 그림일 겁니다. 부산지역 1세대 서양화가로 꼽히는 양달석(梁達錫, 1908~1984)의 작품인데요. 아이들이 소 등에 엎드리거나 누워서 한가로운 한때를 보내는 모습이 참 정겹죠. 이런 시골 마을의 감수성을 떠올리게 하는 대표적인 소재로 화가들은 '소'를 선택한 게 아닐까요.

저는 드로잉이야말로 화가의 첫 마음(初心)을 가감 없이 담은 대표적인 그림으로 봅니다. 드로잉을 완성되지 않은 그림이나 본격적인 작업을 위한 밑그림 정도로 치부하는 데 동의할 수 없는 이유죠. 작품을 위한 작품이 아니라 화가가 진정 그리고 싶었던 것을 담은 그림. 그렇게 본다면 화가들이 그토록 '소'를 즐겨 그린 이유도 이젠 어느 정도 이해할 수 있을 것 같습니다.

※ 이 글에 소개한 모든 작품의 저작권은 개인 소장가에게 있습니다. 또한, 도록에 수록된 작품 이미지의 저작권은 소마미술관에 있습니다. 따라서 소장가나 미술관의 동의 없이 작품 이미지를 무단 전재할 수 없습니다.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.