[서울대 노동자 보고서①] ‘분절된 미래’…서울대에는 ‘자체 직원’이 있다

입력 2019.10.12 (10:28)

수정 2019.10.13 (10:10)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

※ 지난 8월, 환기도 안 되는 계단 밑 휴게실에서 60대 노동자가 숨졌습니다. 얼마 뒤엔 학생식당과 카페에서 일하는 노동자들이 30년 만에 파업에 나섰습니다. 모두 서울대학교에서 벌어진 일입니다. "우리의 노동을 천대하며 정당한 대우를 거부하고 있다." … 학교의 일상을 지탱해 온 서울대 노동자들에게 무슨 일이 있었던 걸까요? KBS는 서울대 노동자들의 싵태를 3회에 걸쳐 조명합니다.

[글 싣는 순서]

① '분절된 미래'…서울대에는 '자체 직원'이 있다

② '정규직화' 약속은 정말 지켜졌나요?

③ 직원도 교원도 아닌 '유령강사' 아직도 서울대에?

서울대 직원 A 씨는 최근 육아휴직을 끝내고 복귀했다. 1년 동안 자리를 비워도 불안하지 않았다. 2017년 무기계약직으로 전환된 덕분이다. 학교는 A 씨의 업무를 대신할 대체인력을 뽑았다. 10여년 전 입사 때와는 너무나 달라진 조건이었다.

A 씨는 무기계약직으로 전환되기 이전까지만 해도, 육아휴직 사용조차 눈치를 봐야했다고 말한다. 어찌보면 당연한 누려야 할 권리도 기대하기 어려웠다는 것이다.

"1년을 계약했는데, 그 1년을 육아 휴직으로 보내면 재고용이 안 된다고 생각해야 했죠."

무기계약직 이전 시절, A 씨는 첫째 아이를 낳고 2달 만에 복귀했다. 더 쉬었다가는 재고용이 안 될 것 같은 불안감 때문이었다. A 씨의 업무를 다른 직원이 맡아서 처리해야 한다는 미안함도 있었다.

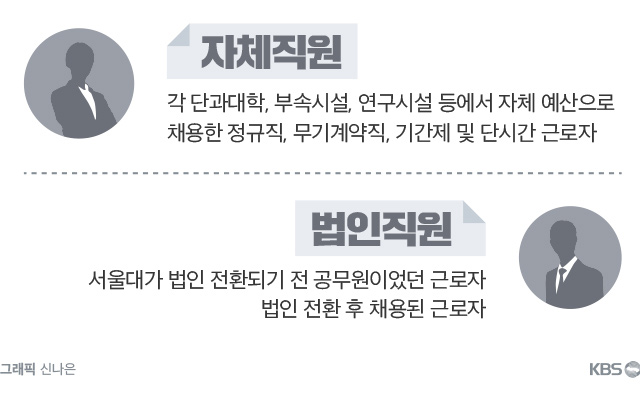

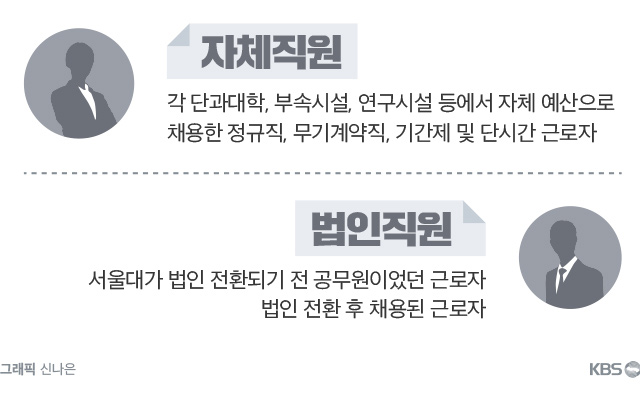

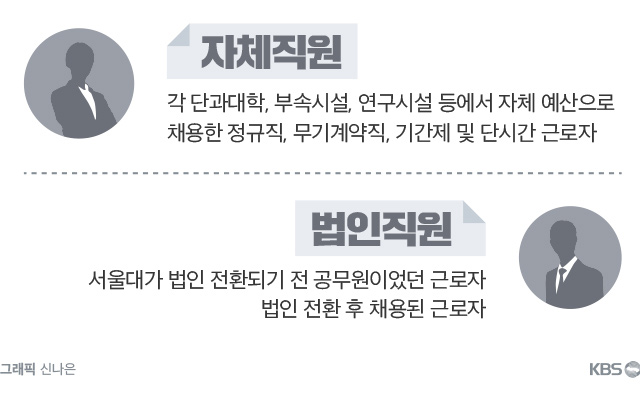

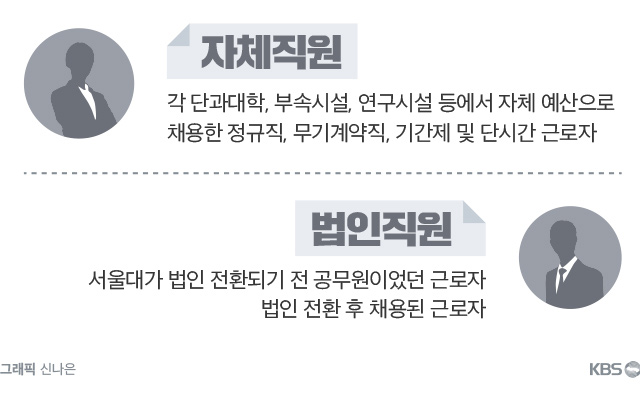

당시 A 씨의 신분은 비학생 조교였다. 1년 단위로 계약을 갱신하는 '비정규직' 직원이었다. 조교는 대학원 수업을 들으면서 행정 업무를 보는 학생 조교와 학업을 병행하지 않는 비학생 조교로 나뉜다. 정규직인 법인 직원을 더 뽑는 대신 비정규직을 늘린 결과였다.

기자와 인터뷰 중인 서울대 직원 A 씨

기자와 인터뷰 중인 서울대 직원 A 씨

A 씨는 연장 근무를 해도 수당이 나오지 않았다. 포괄임금이 적용된 탓이었다. 계약 연장을 위한 업무 평가서에는 '행정 업무를 보조했다'고 써야 했다. A 씨는 법인 직원과 동등한 업무를 했지만, 보조적인 일로 평가받았다고 말했다. 계약 연장에 불이익이 갈까봐 목소리도 제대로 내지 못했다.

2017년 A 씨와 같은 처지의 직원들이 들고 일어났다. '자체 직원'이라고 불리던 이들로, 서울대 정규직원이 아닌 비정규직 직원을 말한다. 이른바 '기간제법' 적용대상이 아니어서, 2년 이상 일해도 무기계약직 등으로 전환되지 않았다.

정부의 '비정규직의 정규직화' 흐름은 서울대도 피해갈 수 없었다. 서울대는 A씨와 같은 비학생 조교들에 대해 '학사운영직'이란 이름의 무기계약직으로 전환했다.

당시 A씨는 같은 처지의 동료들과 함께 기뻐했다. 무기계약직은 거의 정규직과 같은 처우라고 생각했기 때문이다. 그런데 막상 학교측이 제시한 전환 조건을 살펴보니 그게 아니었다.

당시 10년 차 직원이던 A 씨에게 학교측은 '정년'을 보장해주는 대신, '임금 삭감'을 요구한 것이다. 학교는 다른 무기계약직과의 형평성을 맞추자고 했다.

A씨를 비롯한 동료들은 2주간 파업까지 벌였지만 결국 학교 측의 요구안을 받아들여야 했다. A 씨의 월급은 50만 원 가까이 줄었고, 호봉은 인정받았지만, 근속연수는 인정받지 못했다. 고용승계가 아니라는 이유였다. 그동안 붓던 사학연금도 국민연금으로 변경됐다.

결국 A 씨의 무기계약직 전환은 정년만 보장된 '반쪽짜리 정규직화'였다고 말한다. 실제로 법인직원과 자체직원의 근로 조건과 처우는 뚜렷이 다르다. 법인직원은 1급에서 8급까지의 직급이 있고 승진제도가 있지만, 자체직원은 호봉만 인상된다. 육아휴직 중인 A 씨의 업무를 대신한 자체직원에겐 별도의 수당이 없지만, 법인직원이 법인직원의 업무를 대신 맡으면 '대체수당'이 나온다. 무엇보다 법인직원의 1인당 평균 연봉은 5,500만 원 수준이지만, 자체직원의 평균 연봉은 3,000만 원에 미치지 못한다.

서울대의 한 연구소에서 일하는 B 씨도 사정이 비슷하다. 5년 전 무기계약직으로 전환됐다. B 씨의 임금 인상 폭은 단과대학장의 뜻에 따라 결정된다. 2년 마다 바뀌는 학장에 따라 임금이 동결되기도 한다. 법인직원인 팀장은 매년 일정한 명절상여금이 나오지만, B 씨는 이것 역시 학장의 결심에 따라 받는다. 병가를 쓰고 싶어도 연차를 다 소진해야 병가를 쓸 수 있다.

"사원증도 달라요. 그게 가장 큰 경계가 아닐까요?" B 씨의 사원증은 회색이다. 일반 대학생들과 똑같은 색깔이다. 법인직원들은 주황색이다. 정규직 같지만, 정규직이 아니라고 선을 긋는 거라고 B 씨는 생각한다.

연구소 무기계약직원 B 씨의 사원증. 일반 학생들과 같은 회색이다.

연구소 무기계약직원 B 씨의 사원증. 일반 학생들과 같은 회색이다.

A 씨는 아직 무기계약직으로도 전환되지 못한 자체직원들보다는 그나마 사정이 낫다고 말한다. 실제로 A 씨가 근무하는 행정실에는 여러 형태의 노동자가 존재한다. 8명 가운데 사무장이라 불리는 법인직원은 1명뿐이다. A 씨를 포함한 학사운영직(무기계약직)은 2명이다. 나머지 5명은 2년 단위로 계약하는 계약직원과 BK사업 등 정해진 기간 동안만 업무를 수행하는 계약직원들이다. A 씨는 "같은 공간에서 일하는 사람들도 근로조건이 천차만별"이라면서 "서울대가 비정규직 백화점이라고 불리는 이유"라고 말했다.

서울대는 비학생 조교를 무기계약직으로 전환한 이후부터, 새로 비학생 조교를 채용할 때 임용 기간을 2년으로 제한했다. 학사 업무 경험을 더 많은 사람이 경험할 기회를 제공하겠다는 이유다. 이는 결국, 무기계약직화를 무력화하는 것이라고 A씨를 비롯한 무기계약직 전환자들은 비판하고 있다.

2017년 서울대학교 비학생 조교들의 파업

2017년 서울대학교 비학생 조교들의 파업

"지금 당장은 취업을 하고 싶을 거에요. 그런 마음가짐으로 발을 잘못 들여놓으면 그냥 2년 만에 끝나고 계속 거기(비정규직)를 2년씩 돌아야 해요"

A 씨는 자신도 재고용에 대한 불안감을 떨쳐내고 나서야 미래를 생각할 수 있게 됐다고 말한다. 1~2년마다 재고용에 대한 불안감이 있는 상황에선 미래는 1~2년 단위로 분절되는 셈이다.

A씨는 이 때문에 '모두가 정규직화가 돼야 학생들도 계속 정규직으로 채용될 수 있고, 미래에 대한 계획을 세울 수 있다'고 강조한다.

현재 서울대는 자체직원 수를 "정확히 알 수 없다"는 입장이지만, KBS가 일부 단과대학의 '자체직원' 수를 파악해 본 결과, 공과대학엔 모두 96명의 자체 직원이 있었다. 또, 정규직인 법인 직원은 59명, 비학생조교는 20명이었다. 단과대 행정실엔 법인 직원이 많은 편이었지만, 각 학과 사무실은 대부분 자체직원이었다.

법학전문대학원은 직원 24명 가운데 13명이 자체직원이고, 치의학전문대학원에는 14명. 수의과대학은 5명, 자연과학대학엔 56명, 사회과학대학엔 6명의 자체직원이 있다.

2019년, 이들의 미래는 여전히 1~2년 단위로 분절돼 있다. (다음 편에 계속)

[글 싣는 순서]

① '분절된 미래'…서울대에는 '자체 직원'이 있다

② '정규직화' 약속은 정말 지켜졌나요?

③ 직원도 교원도 아닌 '유령강사' 아직도 서울대에?

서울대 직원 A 씨는 최근 육아휴직을 끝내고 복귀했다. 1년 동안 자리를 비워도 불안하지 않았다. 2017년 무기계약직으로 전환된 덕분이다. 학교는 A 씨의 업무를 대신할 대체인력을 뽑았다. 10여년 전 입사 때와는 너무나 달라진 조건이었다.

A 씨는 무기계약직으로 전환되기 이전까지만 해도, 육아휴직 사용조차 눈치를 봐야했다고 말한다. 어찌보면 당연한 누려야 할 권리도 기대하기 어려웠다는 것이다.

"1년을 계약했는데, 그 1년을 육아 휴직으로 보내면 재고용이 안 된다고 생각해야 했죠."

무기계약직 이전 시절, A 씨는 첫째 아이를 낳고 2달 만에 복귀했다. 더 쉬었다가는 재고용이 안 될 것 같은 불안감 때문이었다. A 씨의 업무를 다른 직원이 맡아서 처리해야 한다는 미안함도 있었다.

당시 A 씨의 신분은 비학생 조교였다. 1년 단위로 계약을 갱신하는 '비정규직' 직원이었다. 조교는 대학원 수업을 들으면서 행정 업무를 보는 학생 조교와 학업을 병행하지 않는 비학생 조교로 나뉜다. 정규직인 법인 직원을 더 뽑는 대신 비정규직을 늘린 결과였다.

기자와 인터뷰 중인 서울대 직원 A 씨

기자와 인터뷰 중인 서울대 직원 A 씨A 씨는 연장 근무를 해도 수당이 나오지 않았다. 포괄임금이 적용된 탓이었다. 계약 연장을 위한 업무 평가서에는 '행정 업무를 보조했다'고 써야 했다. A 씨는 법인 직원과 동등한 업무를 했지만, 보조적인 일로 평가받았다고 말했다. 계약 연장에 불이익이 갈까봐 목소리도 제대로 내지 못했다.

2017년 A 씨와 같은 처지의 직원들이 들고 일어났다. '자체 직원'이라고 불리던 이들로, 서울대 정규직원이 아닌 비정규직 직원을 말한다. 이른바 '기간제법' 적용대상이 아니어서, 2년 이상 일해도 무기계약직 등으로 전환되지 않았다.

정부의 '비정규직의 정규직화' 흐름은 서울대도 피해갈 수 없었다. 서울대는 A씨와 같은 비학생 조교들에 대해 '학사운영직'이란 이름의 무기계약직으로 전환했다.

당시 A씨는 같은 처지의 동료들과 함께 기뻐했다. 무기계약직은 거의 정규직과 같은 처우라고 생각했기 때문이다. 그런데 막상 학교측이 제시한 전환 조건을 살펴보니 그게 아니었다.

당시 10년 차 직원이던 A 씨에게 학교측은 '정년'을 보장해주는 대신, '임금 삭감'을 요구한 것이다. 학교는 다른 무기계약직과의 형평성을 맞추자고 했다.

A씨를 비롯한 동료들은 2주간 파업까지 벌였지만 결국 학교 측의 요구안을 받아들여야 했다. A 씨의 월급은 50만 원 가까이 줄었고, 호봉은 인정받았지만, 근속연수는 인정받지 못했다. 고용승계가 아니라는 이유였다. 그동안 붓던 사학연금도 국민연금으로 변경됐다.

결국 A 씨의 무기계약직 전환은 정년만 보장된 '반쪽짜리 정규직화'였다고 말한다. 실제로 법인직원과 자체직원의 근로 조건과 처우는 뚜렷이 다르다. 법인직원은 1급에서 8급까지의 직급이 있고 승진제도가 있지만, 자체직원은 호봉만 인상된다. 육아휴직 중인 A 씨의 업무를 대신한 자체직원에겐 별도의 수당이 없지만, 법인직원이 법인직원의 업무를 대신 맡으면 '대체수당'이 나온다. 무엇보다 법인직원의 1인당 평균 연봉은 5,500만 원 수준이지만, 자체직원의 평균 연봉은 3,000만 원에 미치지 못한다.

서울대의 한 연구소에서 일하는 B 씨도 사정이 비슷하다. 5년 전 무기계약직으로 전환됐다. B 씨의 임금 인상 폭은 단과대학장의 뜻에 따라 결정된다. 2년 마다 바뀌는 학장에 따라 임금이 동결되기도 한다. 법인직원인 팀장은 매년 일정한 명절상여금이 나오지만, B 씨는 이것 역시 학장의 결심에 따라 받는다. 병가를 쓰고 싶어도 연차를 다 소진해야 병가를 쓸 수 있다.

"사원증도 달라요. 그게 가장 큰 경계가 아닐까요?" B 씨의 사원증은 회색이다. 일반 대학생들과 똑같은 색깔이다. 법인직원들은 주황색이다. 정규직 같지만, 정규직이 아니라고 선을 긋는 거라고 B 씨는 생각한다.

연구소 무기계약직원 B 씨의 사원증. 일반 학생들과 같은 회색이다.

연구소 무기계약직원 B 씨의 사원증. 일반 학생들과 같은 회색이다.A 씨는 아직 무기계약직으로도 전환되지 못한 자체직원들보다는 그나마 사정이 낫다고 말한다. 실제로 A 씨가 근무하는 행정실에는 여러 형태의 노동자가 존재한다. 8명 가운데 사무장이라 불리는 법인직원은 1명뿐이다. A 씨를 포함한 학사운영직(무기계약직)은 2명이다. 나머지 5명은 2년 단위로 계약하는 계약직원과 BK사업 등 정해진 기간 동안만 업무를 수행하는 계약직원들이다. A 씨는 "같은 공간에서 일하는 사람들도 근로조건이 천차만별"이라면서 "서울대가 비정규직 백화점이라고 불리는 이유"라고 말했다.

서울대는 비학생 조교를 무기계약직으로 전환한 이후부터, 새로 비학생 조교를 채용할 때 임용 기간을 2년으로 제한했다. 학사 업무 경험을 더 많은 사람이 경험할 기회를 제공하겠다는 이유다. 이는 결국, 무기계약직화를 무력화하는 것이라고 A씨를 비롯한 무기계약직 전환자들은 비판하고 있다.

2017년 서울대학교 비학생 조교들의 파업

2017년 서울대학교 비학생 조교들의 파업"지금 당장은 취업을 하고 싶을 거에요. 그런 마음가짐으로 발을 잘못 들여놓으면 그냥 2년 만에 끝나고 계속 거기(비정규직)를 2년씩 돌아야 해요"

A 씨는 자신도 재고용에 대한 불안감을 떨쳐내고 나서야 미래를 생각할 수 있게 됐다고 말한다. 1~2년마다 재고용에 대한 불안감이 있는 상황에선 미래는 1~2년 단위로 분절되는 셈이다.

A씨는 이 때문에 '모두가 정규직화가 돼야 학생들도 계속 정규직으로 채용될 수 있고, 미래에 대한 계획을 세울 수 있다'고 강조한다.

현재 서울대는 자체직원 수를 "정확히 알 수 없다"는 입장이지만, KBS가 일부 단과대학의 '자체직원' 수를 파악해 본 결과, 공과대학엔 모두 96명의 자체 직원이 있었다. 또, 정규직인 법인 직원은 59명, 비학생조교는 20명이었다. 단과대 행정실엔 법인 직원이 많은 편이었지만, 각 학과 사무실은 대부분 자체직원이었다.

법학전문대학원은 직원 24명 가운데 13명이 자체직원이고, 치의학전문대학원에는 14명. 수의과대학은 5명, 자연과학대학엔 56명, 사회과학대학엔 6명의 자체직원이 있다.

2019년, 이들의 미래는 여전히 1~2년 단위로 분절돼 있다. (다음 편에 계속)

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [서울대 노동자 보고서①] ‘분절된 미래’…서울대에는 ‘자체 직원’이 있다

-

- 입력 2019-10-12 10:28:09

- 수정2019-10-13 10:10:03

※ 지난 8월, 환기도 안 되는 계단 밑 휴게실에서 60대 노동자가 숨졌습니다. 얼마 뒤엔 학생식당과 카페에서 일하는 노동자들이 30년 만에 파업에 나섰습니다. 모두 서울대학교에서 벌어진 일입니다. "우리의 노동을 천대하며 정당한 대우를 거부하고 있다." … 학교의 일상을 지탱해 온 서울대 노동자들에게 무슨 일이 있었던 걸까요? KBS는 서울대 노동자들의 싵태를 3회에 걸쳐 조명합니다.

[글 싣는 순서]

① '분절된 미래'…서울대에는 '자체 직원'이 있다

② '정규직화' 약속은 정말 지켜졌나요?

③ 직원도 교원도 아닌 '유령강사' 아직도 서울대에?

서울대 직원 A 씨는 최근 육아휴직을 끝내고 복귀했다. 1년 동안 자리를 비워도 불안하지 않았다. 2017년 무기계약직으로 전환된 덕분이다. 학교는 A 씨의 업무를 대신할 대체인력을 뽑았다. 10여년 전 입사 때와는 너무나 달라진 조건이었다.

A 씨는 무기계약직으로 전환되기 이전까지만 해도, 육아휴직 사용조차 눈치를 봐야했다고 말한다. 어찌보면 당연한 누려야 할 권리도 기대하기 어려웠다는 것이다.

"1년을 계약했는데, 그 1년을 육아 휴직으로 보내면 재고용이 안 된다고 생각해야 했죠."

무기계약직 이전 시절, A 씨는 첫째 아이를 낳고 2달 만에 복귀했다. 더 쉬었다가는 재고용이 안 될 것 같은 불안감 때문이었다. A 씨의 업무를 다른 직원이 맡아서 처리해야 한다는 미안함도 있었다.

당시 A 씨의 신분은 비학생 조교였다. 1년 단위로 계약을 갱신하는 '비정규직' 직원이었다. 조교는 대학원 수업을 들으면서 행정 업무를 보는 학생 조교와 학업을 병행하지 않는 비학생 조교로 나뉜다. 정규직인 법인 직원을 더 뽑는 대신 비정규직을 늘린 결과였다.

A 씨는 연장 근무를 해도 수당이 나오지 않았다. 포괄임금이 적용된 탓이었다. 계약 연장을 위한 업무 평가서에는 '행정 업무를 보조했다'고 써야 했다. A 씨는 법인 직원과 동등한 업무를 했지만, 보조적인 일로 평가받았다고 말했다. 계약 연장에 불이익이 갈까봐 목소리도 제대로 내지 못했다.

2017년 A 씨와 같은 처지의 직원들이 들고 일어났다. '자체 직원'이라고 불리던 이들로, 서울대 정규직원이 아닌 비정규직 직원을 말한다. 이른바 '기간제법' 적용대상이 아니어서, 2년 이상 일해도 무기계약직 등으로 전환되지 않았다.

정부의 '비정규직의 정규직화' 흐름은 서울대도 피해갈 수 없었다. 서울대는 A씨와 같은 비학생 조교들에 대해 '학사운영직'이란 이름의 무기계약직으로 전환했다.

당시 A씨는 같은 처지의 동료들과 함께 기뻐했다. 무기계약직은 거의 정규직과 같은 처우라고 생각했기 때문이다. 그런데 막상 학교측이 제시한 전환 조건을 살펴보니 그게 아니었다.

당시 10년 차 직원이던 A 씨에게 학교측은 '정년'을 보장해주는 대신, '임금 삭감'을 요구한 것이다. 학교는 다른 무기계약직과의 형평성을 맞추자고 했다.

A씨를 비롯한 동료들은 2주간 파업까지 벌였지만 결국 학교 측의 요구안을 받아들여야 했다. A 씨의 월급은 50만 원 가까이 줄었고, 호봉은 인정받았지만, 근속연수는 인정받지 못했다. 고용승계가 아니라는 이유였다. 그동안 붓던 사학연금도 국민연금으로 변경됐다.

결국 A 씨의 무기계약직 전환은 정년만 보장된 '반쪽짜리 정규직화'였다고 말한다. 실제로 법인직원과 자체직원의 근로 조건과 처우는 뚜렷이 다르다. 법인직원은 1급에서 8급까지의 직급이 있고 승진제도가 있지만, 자체직원은 호봉만 인상된다. 육아휴직 중인 A 씨의 업무를 대신한 자체직원에겐 별도의 수당이 없지만, 법인직원이 법인직원의 업무를 대신 맡으면 '대체수당'이 나온다. 무엇보다 법인직원의 1인당 평균 연봉은 5,500만 원 수준이지만, 자체직원의 평균 연봉은 3,000만 원에 미치지 못한다.

서울대의 한 연구소에서 일하는 B 씨도 사정이 비슷하다. 5년 전 무기계약직으로 전환됐다. B 씨의 임금 인상 폭은 단과대학장의 뜻에 따라 결정된다. 2년 마다 바뀌는 학장에 따라 임금이 동결되기도 한다. 법인직원인 팀장은 매년 일정한 명절상여금이 나오지만, B 씨는 이것 역시 학장의 결심에 따라 받는다. 병가를 쓰고 싶어도 연차를 다 소진해야 병가를 쓸 수 있다.

"사원증도 달라요. 그게 가장 큰 경계가 아닐까요?" B 씨의 사원증은 회색이다. 일반 대학생들과 똑같은 색깔이다. 법인직원들은 주황색이다. 정규직 같지만, 정규직이 아니라고 선을 긋는 거라고 B 씨는 생각한다.

A 씨는 아직 무기계약직으로도 전환되지 못한 자체직원들보다는 그나마 사정이 낫다고 말한다. 실제로 A 씨가 근무하는 행정실에는 여러 형태의 노동자가 존재한다. 8명 가운데 사무장이라 불리는 법인직원은 1명뿐이다. A 씨를 포함한 학사운영직(무기계약직)은 2명이다. 나머지 5명은 2년 단위로 계약하는 계약직원과 BK사업 등 정해진 기간 동안만 업무를 수행하는 계약직원들이다. A 씨는 "같은 공간에서 일하는 사람들도 근로조건이 천차만별"이라면서 "서울대가 비정규직 백화점이라고 불리는 이유"라고 말했다.

서울대는 비학생 조교를 무기계약직으로 전환한 이후부터, 새로 비학생 조교를 채용할 때 임용 기간을 2년으로 제한했다. 학사 업무 경험을 더 많은 사람이 경험할 기회를 제공하겠다는 이유다. 이는 결국, 무기계약직화를 무력화하는 것이라고 A씨를 비롯한 무기계약직 전환자들은 비판하고 있다.

"지금 당장은 취업을 하고 싶을 거에요. 그런 마음가짐으로 발을 잘못 들여놓으면 그냥 2년 만에 끝나고 계속 거기(비정규직)를 2년씩 돌아야 해요"

A 씨는 자신도 재고용에 대한 불안감을 떨쳐내고 나서야 미래를 생각할 수 있게 됐다고 말한다. 1~2년마다 재고용에 대한 불안감이 있는 상황에선 미래는 1~2년 단위로 분절되는 셈이다.

A씨는 이 때문에 '모두가 정규직화가 돼야 학생들도 계속 정규직으로 채용될 수 있고, 미래에 대한 계획을 세울 수 있다'고 강조한다.

현재 서울대는 자체직원 수를 "정확히 알 수 없다"는 입장이지만, KBS가 일부 단과대학의 '자체직원' 수를 파악해 본 결과, 공과대학엔 모두 96명의 자체 직원이 있었다. 또, 정규직인 법인 직원은 59명, 비학생조교는 20명이었다. 단과대 행정실엔 법인 직원이 많은 편이었지만, 각 학과 사무실은 대부분 자체직원이었다.

법학전문대학원은 직원 24명 가운데 13명이 자체직원이고, 치의학전문대학원에는 14명. 수의과대학은 5명, 자연과학대학엔 56명, 사회과학대학엔 6명의 자체직원이 있다.

2019년, 이들의 미래는 여전히 1~2년 단위로 분절돼 있다. (다음 편에 계속)

[글 싣는 순서]

① '분절된 미래'…서울대에는 '자체 직원'이 있다

② '정규직화' 약속은 정말 지켜졌나요?

③ 직원도 교원도 아닌 '유령강사' 아직도 서울대에?

서울대 직원 A 씨는 최근 육아휴직을 끝내고 복귀했다. 1년 동안 자리를 비워도 불안하지 않았다. 2017년 무기계약직으로 전환된 덕분이다. 학교는 A 씨의 업무를 대신할 대체인력을 뽑았다. 10여년 전 입사 때와는 너무나 달라진 조건이었다.

A 씨는 무기계약직으로 전환되기 이전까지만 해도, 육아휴직 사용조차 눈치를 봐야했다고 말한다. 어찌보면 당연한 누려야 할 권리도 기대하기 어려웠다는 것이다.

"1년을 계약했는데, 그 1년을 육아 휴직으로 보내면 재고용이 안 된다고 생각해야 했죠."

무기계약직 이전 시절, A 씨는 첫째 아이를 낳고 2달 만에 복귀했다. 더 쉬었다가는 재고용이 안 될 것 같은 불안감 때문이었다. A 씨의 업무를 다른 직원이 맡아서 처리해야 한다는 미안함도 있었다.

당시 A 씨의 신분은 비학생 조교였다. 1년 단위로 계약을 갱신하는 '비정규직' 직원이었다. 조교는 대학원 수업을 들으면서 행정 업무를 보는 학생 조교와 학업을 병행하지 않는 비학생 조교로 나뉜다. 정규직인 법인 직원을 더 뽑는 대신 비정규직을 늘린 결과였다.

A 씨는 연장 근무를 해도 수당이 나오지 않았다. 포괄임금이 적용된 탓이었다. 계약 연장을 위한 업무 평가서에는 '행정 업무를 보조했다'고 써야 했다. A 씨는 법인 직원과 동등한 업무를 했지만, 보조적인 일로 평가받았다고 말했다. 계약 연장에 불이익이 갈까봐 목소리도 제대로 내지 못했다.

2017년 A 씨와 같은 처지의 직원들이 들고 일어났다. '자체 직원'이라고 불리던 이들로, 서울대 정규직원이 아닌 비정규직 직원을 말한다. 이른바 '기간제법' 적용대상이 아니어서, 2년 이상 일해도 무기계약직 등으로 전환되지 않았다.

정부의 '비정규직의 정규직화' 흐름은 서울대도 피해갈 수 없었다. 서울대는 A씨와 같은 비학생 조교들에 대해 '학사운영직'이란 이름의 무기계약직으로 전환했다.

당시 A씨는 같은 처지의 동료들과 함께 기뻐했다. 무기계약직은 거의 정규직과 같은 처우라고 생각했기 때문이다. 그런데 막상 학교측이 제시한 전환 조건을 살펴보니 그게 아니었다.

당시 10년 차 직원이던 A 씨에게 학교측은 '정년'을 보장해주는 대신, '임금 삭감'을 요구한 것이다. 학교는 다른 무기계약직과의 형평성을 맞추자고 했다.

A씨를 비롯한 동료들은 2주간 파업까지 벌였지만 결국 학교 측의 요구안을 받아들여야 했다. A 씨의 월급은 50만 원 가까이 줄었고, 호봉은 인정받았지만, 근속연수는 인정받지 못했다. 고용승계가 아니라는 이유였다. 그동안 붓던 사학연금도 국민연금으로 변경됐다.

결국 A 씨의 무기계약직 전환은 정년만 보장된 '반쪽짜리 정규직화'였다고 말한다. 실제로 법인직원과 자체직원의 근로 조건과 처우는 뚜렷이 다르다. 법인직원은 1급에서 8급까지의 직급이 있고 승진제도가 있지만, 자체직원은 호봉만 인상된다. 육아휴직 중인 A 씨의 업무를 대신한 자체직원에겐 별도의 수당이 없지만, 법인직원이 법인직원의 업무를 대신 맡으면 '대체수당'이 나온다. 무엇보다 법인직원의 1인당 평균 연봉은 5,500만 원 수준이지만, 자체직원의 평균 연봉은 3,000만 원에 미치지 못한다.

서울대의 한 연구소에서 일하는 B 씨도 사정이 비슷하다. 5년 전 무기계약직으로 전환됐다. B 씨의 임금 인상 폭은 단과대학장의 뜻에 따라 결정된다. 2년 마다 바뀌는 학장에 따라 임금이 동결되기도 한다. 법인직원인 팀장은 매년 일정한 명절상여금이 나오지만, B 씨는 이것 역시 학장의 결심에 따라 받는다. 병가를 쓰고 싶어도 연차를 다 소진해야 병가를 쓸 수 있다.

"사원증도 달라요. 그게 가장 큰 경계가 아닐까요?" B 씨의 사원증은 회색이다. 일반 대학생들과 똑같은 색깔이다. 법인직원들은 주황색이다. 정규직 같지만, 정규직이 아니라고 선을 긋는 거라고 B 씨는 생각한다.

A 씨는 아직 무기계약직으로도 전환되지 못한 자체직원들보다는 그나마 사정이 낫다고 말한다. 실제로 A 씨가 근무하는 행정실에는 여러 형태의 노동자가 존재한다. 8명 가운데 사무장이라 불리는 법인직원은 1명뿐이다. A 씨를 포함한 학사운영직(무기계약직)은 2명이다. 나머지 5명은 2년 단위로 계약하는 계약직원과 BK사업 등 정해진 기간 동안만 업무를 수행하는 계약직원들이다. A 씨는 "같은 공간에서 일하는 사람들도 근로조건이 천차만별"이라면서 "서울대가 비정규직 백화점이라고 불리는 이유"라고 말했다.

서울대는 비학생 조교를 무기계약직으로 전환한 이후부터, 새로 비학생 조교를 채용할 때 임용 기간을 2년으로 제한했다. 학사 업무 경험을 더 많은 사람이 경험할 기회를 제공하겠다는 이유다. 이는 결국, 무기계약직화를 무력화하는 것이라고 A씨를 비롯한 무기계약직 전환자들은 비판하고 있다.

"지금 당장은 취업을 하고 싶을 거에요. 그런 마음가짐으로 발을 잘못 들여놓으면 그냥 2년 만에 끝나고 계속 거기(비정규직)를 2년씩 돌아야 해요"

A 씨는 자신도 재고용에 대한 불안감을 떨쳐내고 나서야 미래를 생각할 수 있게 됐다고 말한다. 1~2년마다 재고용에 대한 불안감이 있는 상황에선 미래는 1~2년 단위로 분절되는 셈이다.

A씨는 이 때문에 '모두가 정규직화가 돼야 학생들도 계속 정규직으로 채용될 수 있고, 미래에 대한 계획을 세울 수 있다'고 강조한다.

현재 서울대는 자체직원 수를 "정확히 알 수 없다"는 입장이지만, KBS가 일부 단과대학의 '자체직원' 수를 파악해 본 결과, 공과대학엔 모두 96명의 자체 직원이 있었다. 또, 정규직인 법인 직원은 59명, 비학생조교는 20명이었다. 단과대 행정실엔 법인 직원이 많은 편이었지만, 각 학과 사무실은 대부분 자체직원이었다.

법학전문대학원은 직원 24명 가운데 13명이 자체직원이고, 치의학전문대학원에는 14명. 수의과대학은 5명, 자연과학대학엔 56명, 사회과학대학엔 6명의 자체직원이 있다.

2019년, 이들의 미래는 여전히 1~2년 단위로 분절돼 있다. (다음 편에 계속)

-

-

박영민 기자 youngmin@kbs.co.kr

박영민 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[단독] ‘학생 성희롱 의혹’ 예술대학 교수, 해임 결정](/data/layer/904/2024/04/20240424_sDksDr.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.