[노벨경제학상] 고상한 법칙 바깥 ‘인간을 응시하는’ 경제학자들

입력 2019.10.15 (13:41)

수정 2019.10.15 (13:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

#1 가난한 사람도 사람이다

인류가 빈곤 퇴치를 위해 개발 원조의 명목으로 아프리카 쏟아부은 돈은 엄청납니다. 이 돈을 식량이나 백신으로 환산하면 빈곤과 질병은 벌써 퇴치됐어야 합니다. 하지만 기아와 질병은 여전한 현실입니다. 왜 선한 마음의 자선이 문제를 해결하지 못할까요?

인류가 빈곤 퇴치를 위해 개발 원조의 명목으로 아프리카 쏟아부은 돈은 엄청납니다. 이 돈을 식량이나 백신으로 환산하면 빈곤과 질병은 벌써 퇴치됐어야 합니다. 하지만 기아와 질병은 여전한 현실입니다. 왜 선한 마음의 자선이 문제를 해결하지 못할까요?

올해 노벨상을 수상한 배너지와 듀플로 부부는 대표작 〈Poor Economics : 가난한 사람이 더 합리적이다〉에서 이 문제를 놓고 두 갈래로 갈린 경제학자들을 소개합니다. 한 진영은 ‘ 공급주의자’들입니다. ‘대대적인 초기 투자로, 무조건적인 원조로 문제를 해결해야 한다’는 논리입니다. 미국 컬럼비아 대학교의 제프리 삭스 교수가 대표적입니다.

반대진영에선 ‘원조는 시장 발전을 저해할 뿐이다’고 주장하는 수요론자들이 있습니다. 가난은 나라님도 구제하지 못한다는 것이죠. 원조는 피원조국 정부를 부패시킬 뿐이니 가난을 구제하는 건 ‘자유 시장경제 시스템 도입’으로 스스로 문제 해결하게 내버려두자고 합니다. 미국 뉴욕대 윌리엄 이스털리 교수가 대표적이라고 합니다.

부부는 두 일반론 모두에 반대합니다. 구체적 현실에서는 하나 마나 한 얘기란 거죠.

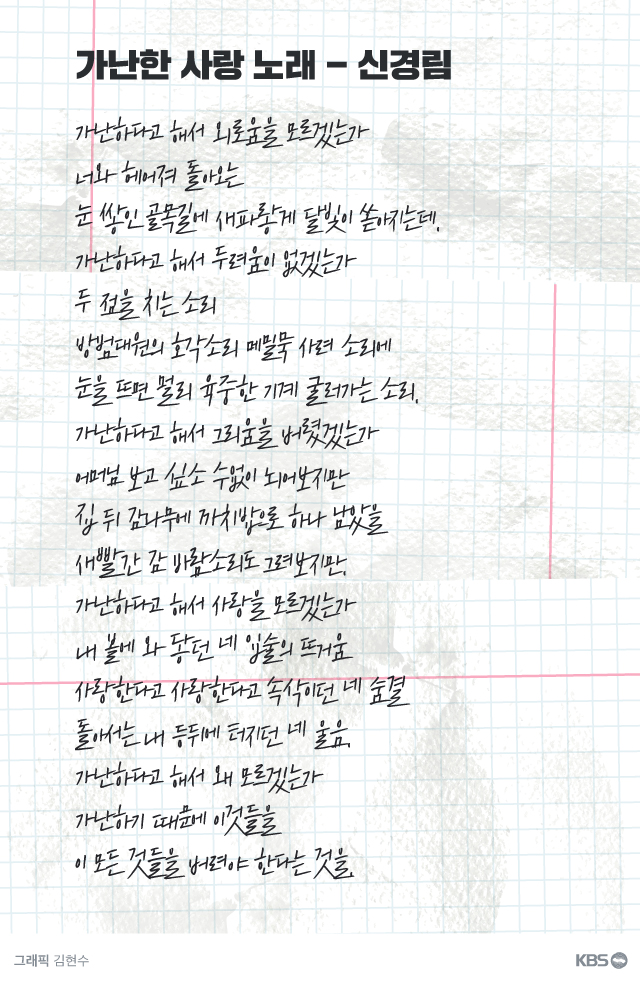

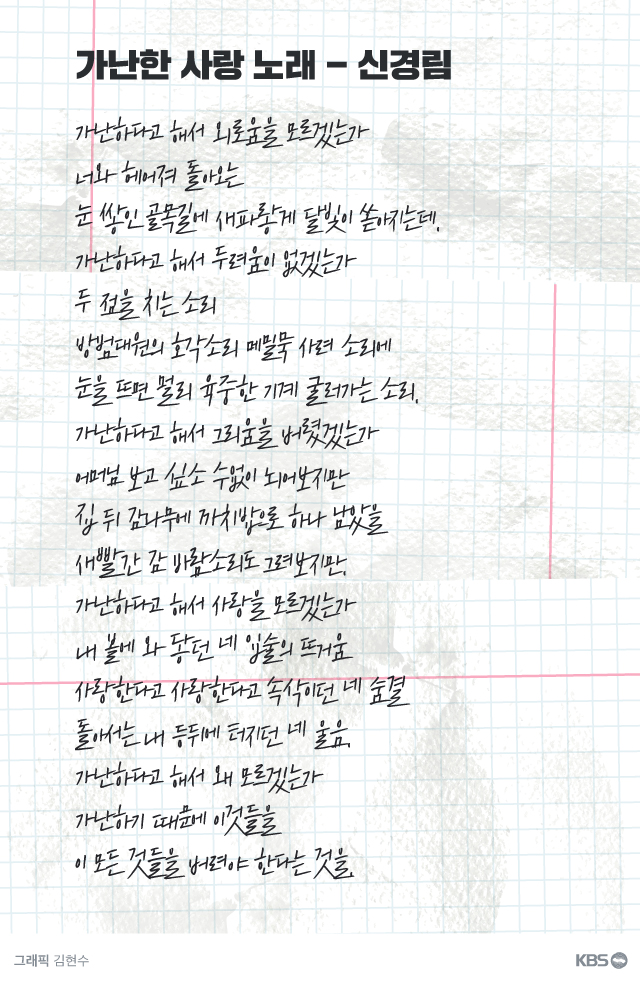

배고픈 사람이라고 해서 하루 종일 배고프다는 생각만 하는 건 아닙니다. 배가 고파도 신경림 시인의 시에서처럼 사랑을 합니다. 두려움과 그리움, 슬픔과 사랑을 안고 살아갑니다. 다른 부자 등 모든 사람들과 마찬가지로 한 번뿐인 인생을 즐겁고 싶고, 행복하고 싶습니다. 똑같은 욕망과 기대를 안고 살아가는 인간에 주목해보자는 것이지요.

#2 가난한 사람들의 비합리성...인간은 다 그렇다, 처지가 다를 뿐

극빈 상태에 놓인 케냐인에게 선진국의 원조 등으로 돈이 생기면 이들은 무엇을 할까요? 배은망덕하지 않은 케냐인이라면 자신과 가족을 위해 식량을 사야겠지요. 하지만 식량 대신 대신 휴대전화를 사는 사람이 있습니다. 일회용 샴푸를 사고, 담배와 펜, 장난감과 사탕을 살지도 모릅니다.

영양실조였지만 소득이 늘어 식비로 지출할 돈이 많아진 탄자니아인, 그들은 그러면 늘어난 식비를 영양학적으로 가성비가 뛰어난 작물 ‘수수’를 사 먹는데 쓸까요? 그렇지 않았습니다. 훨씬 비싸지만, 영양분은 적은 쌀이나 밀을 삽니다. 그리고 심지어 훨씬 비싸지만, 영양학적 가치는 거의 없는 설탕을 사 먹기도 합니다.

왜 가난한 모로코인들은 먹고 살기도 힘든데 텔레비전을 살까요? 왜 가난한 아이들은 선진국의 지원으로 학교가 만들어져 교육의 기회가 주어져도 학교에 가지 않는 것일까요? 말라리아를 막으려 모기장을 줬는데 왜 결혼식 면사포로 쓸까요? 또 위생변기를 주면 왜 화분으로 쓰고, 콘돔을 주면 풍선으로 가지고 놀까. 시설 좋고 무료인 공공 병원 대신, 왜 돈을 더 내고 ‘야매’ 사설병원을 찾을까요?

대체 가난한 사람들은 왜 더 나은 삶의 길을 선택하지 않고 오히려 더 가난해지는 길을 선택하는 것일까요?

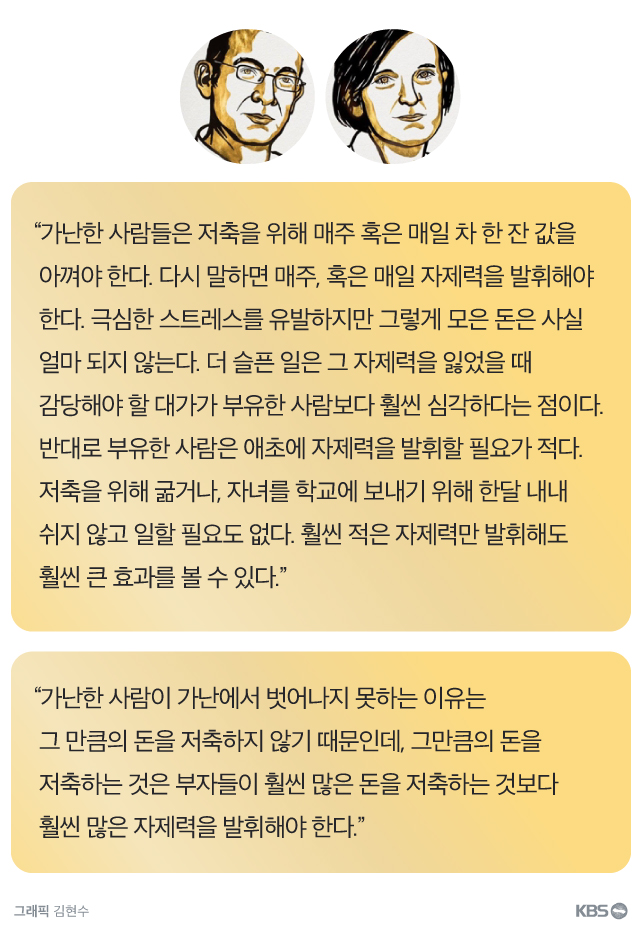

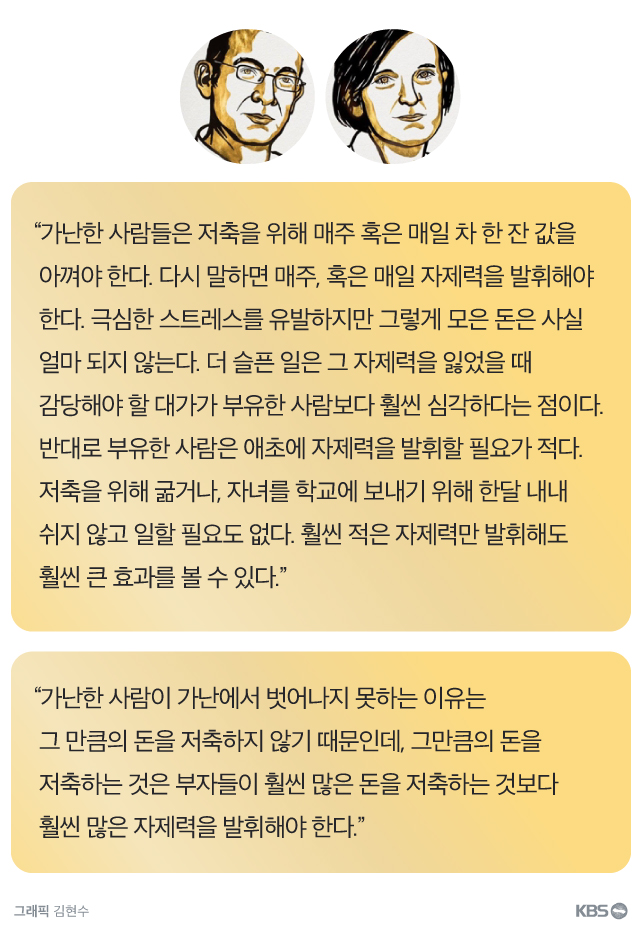

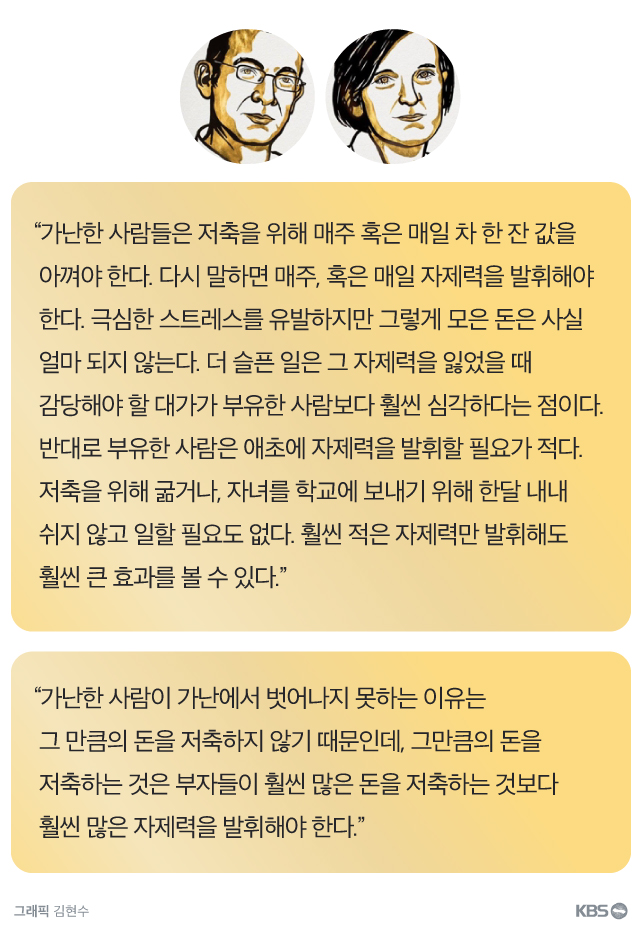

근면한 사람들은 가난한 사람들이 최선의 선택을 하지 않는 이 순간들을 마주할 때 분노하고 비판하기 쉽습니다. 빅토리아 시대 영국인은 ‘가난한 사람은 참을성이 부족하고 앞일을 생각하지 않는다'고 생각했다죠. ‘가난은 나라님도 구제하지 못한다’는 탄식을 할 지도 모릅니다. 실제로 노벨 경제학상(92년)을 받은 게리 베커는 ‘사람들은 재산을 소유하면 예전보다 참을성 있게 행동하려 한다’고 관찰합니다. 돌려 말했겠지만 가난한 사람들은 참을성이 없다는 의미입니다.

듀플로와 배너지 부부는 의문을 제기합니다. 가난한 사람들에게 지나치게 불리한 도덕적 잣대를 들이대는 건 의미가 없을 뿐만 아니라 불공평하다는 취지입니다.

게리 베커의 표현을 그대로 돌려주자면 부자가 참을성이 있는 것이 아니라 부자는 참기가 쉽고, 참았을 때 얻는 것도 훨씬 많다는 것입니다.

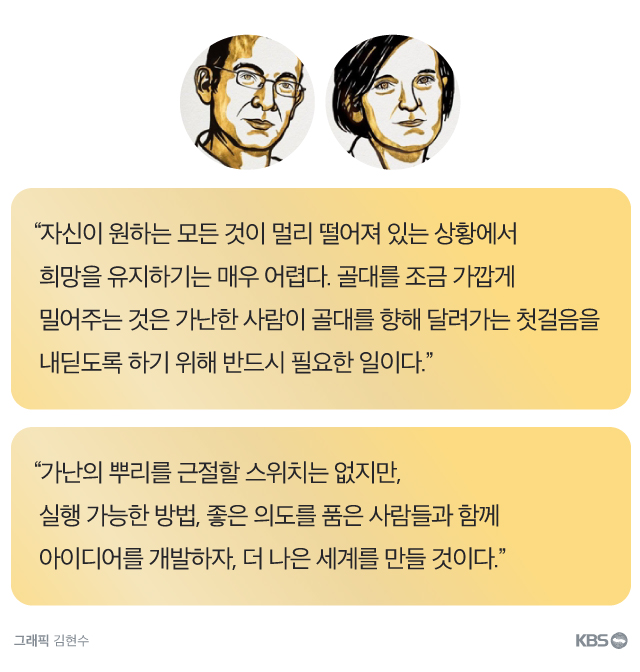

#3 구체적 현실에 구체적으로 대응해 빈곤을 극복하자

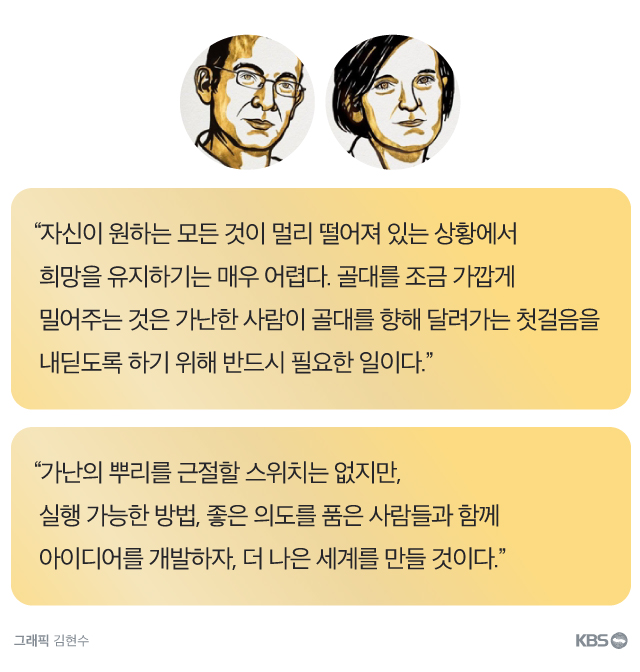

언론에선 부부가 ‘빈곤 문제에 미시적으로 접근했다’고 평가합니다. 이 미시적이란 말은 ‘구체적 현실에 대응하는 구체적 해법을 탐구한다’고 풀이할 수 있습니다. 구체적인 인간의 행동 그 자체를 응시하고 맞춤형 해법을 내놨단 것이죠.

듀플로 부부는 개발도상국에서 가난한 사람들이 돈 생길 때마다 벽돌 사서 집을 짓는 걸 봅니다. 몇 년은 걸리겠죠. 돈이 생기면 집을 짓고, 없으면 여윳돈 다시 생길 때까지 멈춥니다. 한꺼번에 돈을 모으기는 불가능하고, 조금씩 생기는 돈을 놔두면 써버리니까요. 이를테면 벽돌로 저축을 하는 겁니다. 이 사람들에게 필요한 건 저축을 더 쉽게 할, 촉진할 방법을 찾는 것일 겁니다. 저축을 위해 스스로 약간의 자제력을 발휘할 때 조금 더 상을 주는 거죠.

가난한 사람들이 출산을 자꾸 하면 빈곤은 더 심해집니다. 맬서스는 ‘다산’이 ‘멸망의 지름길’이라고 했고 앞서 언급한 게리 베커는 ‘자녀가 늘면 인적자본 투자가 감소한다’고 말하는데요. (역시 경제학은 우울합니다) 여러 이유가 있습니다. 보험적 성격, ‘여럿을 낳으면 하나는 나중에 나를 부양하겠지’, 가부장적 사회 ‘여성이 부부 성생활의 주도권을 쥐지 못한 현실’, 사회적 관습...

그러면 자식 여럿 낳지 않아도 노후 걱정하지 않게 건강보험이나 노령연금 같은 사회적 안전망이 필요할 수 있습니다. 또는 남편이 없을 때 간호사가 여성을 방문해 성생활 정보를 주는 방법도 있겠죠. 그냥 ‘다산은 멸망의 지름길’이란 표어로 강요하거나, 남자에게 콘돔을 나눠주는 자선을 행한다고 문제를 해결할 순 없는 겁니다.

아이들은 왜 학교에 가지 않을까요? 특히 여학생들이요. 부부는 학교에 가봐야 취직이 안 되는 현실, 배가 고파서, 학교에 가도 교육의 질이 떨어져서(교사들의 잦은 결근 등) 그렇단 사실을 발견합니다. 해법은 기상천외합니다. 아이들에게 구충약을 나눠줍니다. 보건상태가 개선되면 더 건강하고 출석률이 높아진단 거죠.(실화입니다) 학부모들을 상대로 콜센터 취업 설명회를 하면 어떨까요? 3년이 지나니 5~11살 여아 취학률이 5% 높아지고 여학생 체중도 늘었답니다. 교사들이 수업시간을 준수하게 하고, 수업시간 잡담 못 하게 해야 할지도 모릅니다.

멕시코의 <프로그레사>라는 유명한 복지정책이 있습니다. 조건부 보조 프로그램인데요, 자녀를 일하러 보내는 대신 학교에 보내면 손실 보상 차원의 보조금을 줍니다. 교육 수요를 자극하는 거죠. 무작위로 마을을 선정해 돈을 지급해보는 시범 프로젝트였는데 대성공합니다. 중학교 여학생 취업률은 67%에서 75%로, 남학생은 73%에서 77%로 올라갑니다. 정권이 교체된 뒤에도 정책은 <오퍼튜니다데스>라고 이름만 바꿔 지속됩니다. 전 세계로 확산되지요.

중요한 건 ‘법칙’이 아니고 ‘구체적 현실을 응시하는 시선’입니다. 부부의 해법 일부는 옆구리를 슬쩍 찔러주는 ‘넛지’ 같아 보이기도 하고요, ('넛지' 저자 리처드 탈러 역시 2017년 노벨 경제학상을 받았습니다) 일부는 수요론자의, 일부는 공급론자의 방식입니다.

부부의 경제학상 수상은 어쩌면 ‘비경제학적인 깨달음’을 선사합니다.

더는 ‘법칙’이나 ‘일반이론’에 집착하지 마라.

가난한 사람들을 ‘지나치게 도덕적 잣대’로 바라보지 마라.

인간을 보라. 현실에서 살아있고 숨 쉬는 인간을 보라.

궁금하시다면 대표작 〈Poor Economics : 가난한 사람이 더 합리적이다〉를 한번 읽어보세요. 어쩐지 한국어 제목은 마음에 안 들지만... ‘빈곤경제학’ 이렇게 번역해도 좀 별로긴 했겠다 싶습니다.

올해 노벨상을 수상한 배너지와 듀플로 부부는 대표작 〈Poor Economics : 가난한 사람이 더 합리적이다〉에서 이 문제를 놓고 두 갈래로 갈린 경제학자들을 소개합니다. 한 진영은 ‘ 공급주의자’들입니다. ‘대대적인 초기 투자로, 무조건적인 원조로 문제를 해결해야 한다’는 논리입니다. 미국 컬럼비아 대학교의 제프리 삭스 교수가 대표적입니다.

반대진영에선 ‘원조는 시장 발전을 저해할 뿐이다’고 주장하는 수요론자들이 있습니다. 가난은 나라님도 구제하지 못한다는 것이죠. 원조는 피원조국 정부를 부패시킬 뿐이니 가난을 구제하는 건 ‘자유 시장경제 시스템 도입’으로 스스로 문제 해결하게 내버려두자고 합니다. 미국 뉴욕대 윌리엄 이스털리 교수가 대표적이라고 합니다.

부부는 두 일반론 모두에 반대합니다. 구체적 현실에서는 하나 마나 한 얘기란 거죠.

배고픈 사람이라고 해서 하루 종일 배고프다는 생각만 하는 건 아닙니다. 배가 고파도 신경림 시인의 시에서처럼 사랑을 합니다. 두려움과 그리움, 슬픔과 사랑을 안고 살아갑니다. 다른 부자 등 모든 사람들과 마찬가지로 한 번뿐인 인생을 즐겁고 싶고, 행복하고 싶습니다. 똑같은 욕망과 기대를 안고 살아가는 인간에 주목해보자는 것이지요.

#2 가난한 사람들의 비합리성...인간은 다 그렇다, 처지가 다를 뿐

극빈 상태에 놓인 케냐인에게 선진국의 원조 등으로 돈이 생기면 이들은 무엇을 할까요? 배은망덕하지 않은 케냐인이라면 자신과 가족을 위해 식량을 사야겠지요. 하지만 식량 대신 대신 휴대전화를 사는 사람이 있습니다. 일회용 샴푸를 사고, 담배와 펜, 장난감과 사탕을 살지도 모릅니다.

영양실조였지만 소득이 늘어 식비로 지출할 돈이 많아진 탄자니아인, 그들은 그러면 늘어난 식비를 영양학적으로 가성비가 뛰어난 작물 ‘수수’를 사 먹는데 쓸까요? 그렇지 않았습니다. 훨씬 비싸지만, 영양분은 적은 쌀이나 밀을 삽니다. 그리고 심지어 훨씬 비싸지만, 영양학적 가치는 거의 없는 설탕을 사 먹기도 합니다.

왜 가난한 모로코인들은 먹고 살기도 힘든데 텔레비전을 살까요? 왜 가난한 아이들은 선진국의 지원으로 학교가 만들어져 교육의 기회가 주어져도 학교에 가지 않는 것일까요? 말라리아를 막으려 모기장을 줬는데 왜 결혼식 면사포로 쓸까요? 또 위생변기를 주면 왜 화분으로 쓰고, 콘돔을 주면 풍선으로 가지고 놀까. 시설 좋고 무료인 공공 병원 대신, 왜 돈을 더 내고 ‘야매’ 사설병원을 찾을까요?

대체 가난한 사람들은 왜 더 나은 삶의 길을 선택하지 않고 오히려 더 가난해지는 길을 선택하는 것일까요?

근면한 사람들은 가난한 사람들이 최선의 선택을 하지 않는 이 순간들을 마주할 때 분노하고 비판하기 쉽습니다. 빅토리아 시대 영국인은 ‘가난한 사람은 참을성이 부족하고 앞일을 생각하지 않는다'고 생각했다죠. ‘가난은 나라님도 구제하지 못한다’는 탄식을 할 지도 모릅니다. 실제로 노벨 경제학상(92년)을 받은 게리 베커는 ‘사람들은 재산을 소유하면 예전보다 참을성 있게 행동하려 한다’고 관찰합니다. 돌려 말했겠지만 가난한 사람들은 참을성이 없다는 의미입니다.

듀플로와 배너지 부부는 의문을 제기합니다. 가난한 사람들에게 지나치게 불리한 도덕적 잣대를 들이대는 건 의미가 없을 뿐만 아니라 불공평하다는 취지입니다.

게리 베커의 표현을 그대로 돌려주자면 부자가 참을성이 있는 것이 아니라 부자는 참기가 쉽고, 참았을 때 얻는 것도 훨씬 많다는 것입니다.

#3 구체적 현실에 구체적으로 대응해 빈곤을 극복하자

언론에선 부부가 ‘빈곤 문제에 미시적으로 접근했다’고 평가합니다. 이 미시적이란 말은 ‘구체적 현실에 대응하는 구체적 해법을 탐구한다’고 풀이할 수 있습니다. 구체적인 인간의 행동 그 자체를 응시하고 맞춤형 해법을 내놨단 것이죠.

듀플로 부부는 개발도상국에서 가난한 사람들이 돈 생길 때마다 벽돌 사서 집을 짓는 걸 봅니다. 몇 년은 걸리겠죠. 돈이 생기면 집을 짓고, 없으면 여윳돈 다시 생길 때까지 멈춥니다. 한꺼번에 돈을 모으기는 불가능하고, 조금씩 생기는 돈을 놔두면 써버리니까요. 이를테면 벽돌로 저축을 하는 겁니다. 이 사람들에게 필요한 건 저축을 더 쉽게 할, 촉진할 방법을 찾는 것일 겁니다. 저축을 위해 스스로 약간의 자제력을 발휘할 때 조금 더 상을 주는 거죠.

가난한 사람들이 출산을 자꾸 하면 빈곤은 더 심해집니다. 맬서스는 ‘다산’이 ‘멸망의 지름길’이라고 했고 앞서 언급한 게리 베커는 ‘자녀가 늘면 인적자본 투자가 감소한다’고 말하는데요. (역시 경제학은 우울합니다) 여러 이유가 있습니다. 보험적 성격, ‘여럿을 낳으면 하나는 나중에 나를 부양하겠지’, 가부장적 사회 ‘여성이 부부 성생활의 주도권을 쥐지 못한 현실’, 사회적 관습...

그러면 자식 여럿 낳지 않아도 노후 걱정하지 않게 건강보험이나 노령연금 같은 사회적 안전망이 필요할 수 있습니다. 또는 남편이 없을 때 간호사가 여성을 방문해 성생활 정보를 주는 방법도 있겠죠. 그냥 ‘다산은 멸망의 지름길’이란 표어로 강요하거나, 남자에게 콘돔을 나눠주는 자선을 행한다고 문제를 해결할 순 없는 겁니다.

아이들은 왜 학교에 가지 않을까요? 특히 여학생들이요. 부부는 학교에 가봐야 취직이 안 되는 현실, 배가 고파서, 학교에 가도 교육의 질이 떨어져서(교사들의 잦은 결근 등) 그렇단 사실을 발견합니다. 해법은 기상천외합니다. 아이들에게 구충약을 나눠줍니다. 보건상태가 개선되면 더 건강하고 출석률이 높아진단 거죠.(실화입니다) 학부모들을 상대로 콜센터 취업 설명회를 하면 어떨까요? 3년이 지나니 5~11살 여아 취학률이 5% 높아지고 여학생 체중도 늘었답니다. 교사들이 수업시간을 준수하게 하고, 수업시간 잡담 못 하게 해야 할지도 모릅니다.

멕시코의 <프로그레사>라는 유명한 복지정책이 있습니다. 조건부 보조 프로그램인데요, 자녀를 일하러 보내는 대신 학교에 보내면 손실 보상 차원의 보조금을 줍니다. 교육 수요를 자극하는 거죠. 무작위로 마을을 선정해 돈을 지급해보는 시범 프로젝트였는데 대성공합니다. 중학교 여학생 취업률은 67%에서 75%로, 남학생은 73%에서 77%로 올라갑니다. 정권이 교체된 뒤에도 정책은 <오퍼튜니다데스>라고 이름만 바꿔 지속됩니다. 전 세계로 확산되지요.

중요한 건 ‘법칙’이 아니고 ‘구체적 현실을 응시하는 시선’입니다. 부부의 해법 일부는 옆구리를 슬쩍 찔러주는 ‘넛지’ 같아 보이기도 하고요, ('넛지' 저자 리처드 탈러 역시 2017년 노벨 경제학상을 받았습니다) 일부는 수요론자의, 일부는 공급론자의 방식입니다.

부부의 경제학상 수상은 어쩌면 ‘비경제학적인 깨달음’을 선사합니다.

더는 ‘법칙’이나 ‘일반이론’에 집착하지 마라.

가난한 사람들을 ‘지나치게 도덕적 잣대’로 바라보지 마라.

인간을 보라. 현실에서 살아있고 숨 쉬는 인간을 보라.

궁금하시다면 대표작 〈Poor Economics : 가난한 사람이 더 합리적이다〉를 한번 읽어보세요. 어쩐지 한국어 제목은 마음에 안 들지만... ‘빈곤경제학’ 이렇게 번역해도 좀 별로긴 했겠다 싶습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [노벨경제학상] 고상한 법칙 바깥 ‘인간을 응시하는’ 경제학자들

-

- 입력 2019-10-15 13:41:54

- 수정2019-10-15 13:42:29

#1 가난한 사람도 사람이다

인류가 빈곤 퇴치를 위해 개발 원조의 명목으로 아프리카 쏟아부은 돈은 엄청납니다. 이 돈을 식량이나 백신으로 환산하면 빈곤과 질병은 벌써 퇴치됐어야 합니다. 하지만 기아와 질병은 여전한 현실입니다. 왜 선한 마음의 자선이 문제를 해결하지 못할까요?

인류가 빈곤 퇴치를 위해 개발 원조의 명목으로 아프리카 쏟아부은 돈은 엄청납니다. 이 돈을 식량이나 백신으로 환산하면 빈곤과 질병은 벌써 퇴치됐어야 합니다. 하지만 기아와 질병은 여전한 현실입니다. 왜 선한 마음의 자선이 문제를 해결하지 못할까요?

올해 노벨상을 수상한 배너지와 듀플로 부부는 대표작 〈Poor Economics : 가난한 사람이 더 합리적이다〉에서 이 문제를 놓고 두 갈래로 갈린 경제학자들을 소개합니다. 한 진영은 ‘ 공급주의자’들입니다. ‘대대적인 초기 투자로, 무조건적인 원조로 문제를 해결해야 한다’는 논리입니다. 미국 컬럼비아 대학교의 제프리 삭스 교수가 대표적입니다.

반대진영에선 ‘원조는 시장 발전을 저해할 뿐이다’고 주장하는 수요론자들이 있습니다. 가난은 나라님도 구제하지 못한다는 것이죠. 원조는 피원조국 정부를 부패시킬 뿐이니 가난을 구제하는 건 ‘자유 시장경제 시스템 도입’으로 스스로 문제 해결하게 내버려두자고 합니다. 미국 뉴욕대 윌리엄 이스털리 교수가 대표적이라고 합니다.

부부는 두 일반론 모두에 반대합니다. 구체적 현실에서는 하나 마나 한 얘기란 거죠.

배고픈 사람이라고 해서 하루 종일 배고프다는 생각만 하는 건 아닙니다. 배가 고파도 신경림 시인의 시에서처럼 사랑을 합니다. 두려움과 그리움, 슬픔과 사랑을 안고 살아갑니다. 다른 부자 등 모든 사람들과 마찬가지로 한 번뿐인 인생을 즐겁고 싶고, 행복하고 싶습니다. 똑같은 욕망과 기대를 안고 살아가는 인간에 주목해보자는 것이지요.

#2 가난한 사람들의 비합리성...인간은 다 그렇다, 처지가 다를 뿐

극빈 상태에 놓인 케냐인에게 선진국의 원조 등으로 돈이 생기면 이들은 무엇을 할까요? 배은망덕하지 않은 케냐인이라면 자신과 가족을 위해 식량을 사야겠지요. 하지만 식량 대신 대신 휴대전화를 사는 사람이 있습니다. 일회용 샴푸를 사고, 담배와 펜, 장난감과 사탕을 살지도 모릅니다.

영양실조였지만 소득이 늘어 식비로 지출할 돈이 많아진 탄자니아인, 그들은 그러면 늘어난 식비를 영양학적으로 가성비가 뛰어난 작물 ‘수수’를 사 먹는데 쓸까요? 그렇지 않았습니다. 훨씬 비싸지만, 영양분은 적은 쌀이나 밀을 삽니다. 그리고 심지어 훨씬 비싸지만, 영양학적 가치는 거의 없는 설탕을 사 먹기도 합니다.

왜 가난한 모로코인들은 먹고 살기도 힘든데 텔레비전을 살까요? 왜 가난한 아이들은 선진국의 지원으로 학교가 만들어져 교육의 기회가 주어져도 학교에 가지 않는 것일까요? 말라리아를 막으려 모기장을 줬는데 왜 결혼식 면사포로 쓸까요? 또 위생변기를 주면 왜 화분으로 쓰고, 콘돔을 주면 풍선으로 가지고 놀까. 시설 좋고 무료인 공공 병원 대신, 왜 돈을 더 내고 ‘야매’ 사설병원을 찾을까요?

대체 가난한 사람들은 왜 더 나은 삶의 길을 선택하지 않고 오히려 더 가난해지는 길을 선택하는 것일까요?

근면한 사람들은 가난한 사람들이 최선의 선택을 하지 않는 이 순간들을 마주할 때 분노하고 비판하기 쉽습니다. 빅토리아 시대 영국인은 ‘가난한 사람은 참을성이 부족하고 앞일을 생각하지 않는다'고 생각했다죠. ‘가난은 나라님도 구제하지 못한다’는 탄식을 할 지도 모릅니다. 실제로 노벨 경제학상(92년)을 받은 게리 베커는 ‘사람들은 재산을 소유하면 예전보다 참을성 있게 행동하려 한다’고 관찰합니다. 돌려 말했겠지만 가난한 사람들은 참을성이 없다는 의미입니다.

듀플로와 배너지 부부는 의문을 제기합니다. 가난한 사람들에게 지나치게 불리한 도덕적 잣대를 들이대는 건 의미가 없을 뿐만 아니라 불공평하다는 취지입니다.

게리 베커의 표현을 그대로 돌려주자면 부자가 참을성이 있는 것이 아니라 부자는 참기가 쉽고, 참았을 때 얻는 것도 훨씬 많다는 것입니다.

#3 구체적 현실에 구체적으로 대응해 빈곤을 극복하자

언론에선 부부가 ‘빈곤 문제에 미시적으로 접근했다’고 평가합니다. 이 미시적이란 말은 ‘구체적 현실에 대응하는 구체적 해법을 탐구한다’고 풀이할 수 있습니다. 구체적인 인간의 행동 그 자체를 응시하고 맞춤형 해법을 내놨단 것이죠.

듀플로 부부는 개발도상국에서 가난한 사람들이 돈 생길 때마다 벽돌 사서 집을 짓는 걸 봅니다. 몇 년은 걸리겠죠. 돈이 생기면 집을 짓고, 없으면 여윳돈 다시 생길 때까지 멈춥니다. 한꺼번에 돈을 모으기는 불가능하고, 조금씩 생기는 돈을 놔두면 써버리니까요. 이를테면 벽돌로 저축을 하는 겁니다. 이 사람들에게 필요한 건 저축을 더 쉽게 할, 촉진할 방법을 찾는 것일 겁니다. 저축을 위해 스스로 약간의 자제력을 발휘할 때 조금 더 상을 주는 거죠.

가난한 사람들이 출산을 자꾸 하면 빈곤은 더 심해집니다. 맬서스는 ‘다산’이 ‘멸망의 지름길’이라고 했고 앞서 언급한 게리 베커는 ‘자녀가 늘면 인적자본 투자가 감소한다’고 말하는데요. (역시 경제학은 우울합니다) 여러 이유가 있습니다. 보험적 성격, ‘여럿을 낳으면 하나는 나중에 나를 부양하겠지’, 가부장적 사회 ‘여성이 부부 성생활의 주도권을 쥐지 못한 현실’, 사회적 관습...

그러면 자식 여럿 낳지 않아도 노후 걱정하지 않게 건강보험이나 노령연금 같은 사회적 안전망이 필요할 수 있습니다. 또는 남편이 없을 때 간호사가 여성을 방문해 성생활 정보를 주는 방법도 있겠죠. 그냥 ‘다산은 멸망의 지름길’이란 표어로 강요하거나, 남자에게 콘돔을 나눠주는 자선을 행한다고 문제를 해결할 순 없는 겁니다.

아이들은 왜 학교에 가지 않을까요? 특히 여학생들이요. 부부는 학교에 가봐야 취직이 안 되는 현실, 배가 고파서, 학교에 가도 교육의 질이 떨어져서(교사들의 잦은 결근 등) 그렇단 사실을 발견합니다. 해법은 기상천외합니다. 아이들에게 구충약을 나눠줍니다. 보건상태가 개선되면 더 건강하고 출석률이 높아진단 거죠.(실화입니다) 학부모들을 상대로 콜센터 취업 설명회를 하면 어떨까요? 3년이 지나니 5~11살 여아 취학률이 5% 높아지고 여학생 체중도 늘었답니다. 교사들이 수업시간을 준수하게 하고, 수업시간 잡담 못 하게 해야 할지도 모릅니다.

멕시코의 <프로그레사>라는 유명한 복지정책이 있습니다. 조건부 보조 프로그램인데요, 자녀를 일하러 보내는 대신 학교에 보내면 손실 보상 차원의 보조금을 줍니다. 교육 수요를 자극하는 거죠. 무작위로 마을을 선정해 돈을 지급해보는 시범 프로젝트였는데 대성공합니다. 중학교 여학생 취업률은 67%에서 75%로, 남학생은 73%에서 77%로 올라갑니다. 정권이 교체된 뒤에도 정책은 <오퍼튜니다데스>라고 이름만 바꿔 지속됩니다. 전 세계로 확산되지요.

중요한 건 ‘법칙’이 아니고 ‘구체적 현실을 응시하는 시선’입니다. 부부의 해법 일부는 옆구리를 슬쩍 찔러주는 ‘넛지’ 같아 보이기도 하고요, ('넛지' 저자 리처드 탈러 역시 2017년 노벨 경제학상을 받았습니다) 일부는 수요론자의, 일부는 공급론자의 방식입니다.

부부의 경제학상 수상은 어쩌면 ‘비경제학적인 깨달음’을 선사합니다.

더는 ‘법칙’이나 ‘일반이론’에 집착하지 마라.

가난한 사람들을 ‘지나치게 도덕적 잣대’로 바라보지 마라.

인간을 보라. 현실에서 살아있고 숨 쉬는 인간을 보라.

궁금하시다면 대표작 〈Poor Economics : 가난한 사람이 더 합리적이다〉를 한번 읽어보세요. 어쩐지 한국어 제목은 마음에 안 들지만... ‘빈곤경제학’ 이렇게 번역해도 좀 별로긴 했겠다 싶습니다.

인류가 빈곤 퇴치를 위해 개발 원조의 명목으로 아프리카 쏟아부은 돈은 엄청납니다. 이 돈을 식량이나 백신으로 환산하면 빈곤과 질병은 벌써 퇴치됐어야 합니다. 하지만 기아와 질병은 여전한 현실입니다. 왜 선한 마음의 자선이 문제를 해결하지 못할까요?

인류가 빈곤 퇴치를 위해 개발 원조의 명목으로 아프리카 쏟아부은 돈은 엄청납니다. 이 돈을 식량이나 백신으로 환산하면 빈곤과 질병은 벌써 퇴치됐어야 합니다. 하지만 기아와 질병은 여전한 현실입니다. 왜 선한 마음의 자선이 문제를 해결하지 못할까요?올해 노벨상을 수상한 배너지와 듀플로 부부는 대표작 〈Poor Economics : 가난한 사람이 더 합리적이다〉에서 이 문제를 놓고 두 갈래로 갈린 경제학자들을 소개합니다. 한 진영은 ‘ 공급주의자’들입니다. ‘대대적인 초기 투자로, 무조건적인 원조로 문제를 해결해야 한다’는 논리입니다. 미국 컬럼비아 대학교의 제프리 삭스 교수가 대표적입니다.

반대진영에선 ‘원조는 시장 발전을 저해할 뿐이다’고 주장하는 수요론자들이 있습니다. 가난은 나라님도 구제하지 못한다는 것이죠. 원조는 피원조국 정부를 부패시킬 뿐이니 가난을 구제하는 건 ‘자유 시장경제 시스템 도입’으로 스스로 문제 해결하게 내버려두자고 합니다. 미국 뉴욕대 윌리엄 이스털리 교수가 대표적이라고 합니다.

부부는 두 일반론 모두에 반대합니다. 구체적 현실에서는 하나 마나 한 얘기란 거죠.

배고픈 사람이라고 해서 하루 종일 배고프다는 생각만 하는 건 아닙니다. 배가 고파도 신경림 시인의 시에서처럼 사랑을 합니다. 두려움과 그리움, 슬픔과 사랑을 안고 살아갑니다. 다른 부자 등 모든 사람들과 마찬가지로 한 번뿐인 인생을 즐겁고 싶고, 행복하고 싶습니다. 똑같은 욕망과 기대를 안고 살아가는 인간에 주목해보자는 것이지요.

#2 가난한 사람들의 비합리성...인간은 다 그렇다, 처지가 다를 뿐

극빈 상태에 놓인 케냐인에게 선진국의 원조 등으로 돈이 생기면 이들은 무엇을 할까요? 배은망덕하지 않은 케냐인이라면 자신과 가족을 위해 식량을 사야겠지요. 하지만 식량 대신 대신 휴대전화를 사는 사람이 있습니다. 일회용 샴푸를 사고, 담배와 펜, 장난감과 사탕을 살지도 모릅니다.

영양실조였지만 소득이 늘어 식비로 지출할 돈이 많아진 탄자니아인, 그들은 그러면 늘어난 식비를 영양학적으로 가성비가 뛰어난 작물 ‘수수’를 사 먹는데 쓸까요? 그렇지 않았습니다. 훨씬 비싸지만, 영양분은 적은 쌀이나 밀을 삽니다. 그리고 심지어 훨씬 비싸지만, 영양학적 가치는 거의 없는 설탕을 사 먹기도 합니다.

왜 가난한 모로코인들은 먹고 살기도 힘든데 텔레비전을 살까요? 왜 가난한 아이들은 선진국의 지원으로 학교가 만들어져 교육의 기회가 주어져도 학교에 가지 않는 것일까요? 말라리아를 막으려 모기장을 줬는데 왜 결혼식 면사포로 쓸까요? 또 위생변기를 주면 왜 화분으로 쓰고, 콘돔을 주면 풍선으로 가지고 놀까. 시설 좋고 무료인 공공 병원 대신, 왜 돈을 더 내고 ‘야매’ 사설병원을 찾을까요?

대체 가난한 사람들은 왜 더 나은 삶의 길을 선택하지 않고 오히려 더 가난해지는 길을 선택하는 것일까요?

근면한 사람들은 가난한 사람들이 최선의 선택을 하지 않는 이 순간들을 마주할 때 분노하고 비판하기 쉽습니다. 빅토리아 시대 영국인은 ‘가난한 사람은 참을성이 부족하고 앞일을 생각하지 않는다'고 생각했다죠. ‘가난은 나라님도 구제하지 못한다’는 탄식을 할 지도 모릅니다. 실제로 노벨 경제학상(92년)을 받은 게리 베커는 ‘사람들은 재산을 소유하면 예전보다 참을성 있게 행동하려 한다’고 관찰합니다. 돌려 말했겠지만 가난한 사람들은 참을성이 없다는 의미입니다.

듀플로와 배너지 부부는 의문을 제기합니다. 가난한 사람들에게 지나치게 불리한 도덕적 잣대를 들이대는 건 의미가 없을 뿐만 아니라 불공평하다는 취지입니다.

게리 베커의 표현을 그대로 돌려주자면 부자가 참을성이 있는 것이 아니라 부자는 참기가 쉽고, 참았을 때 얻는 것도 훨씬 많다는 것입니다.

#3 구체적 현실에 구체적으로 대응해 빈곤을 극복하자

언론에선 부부가 ‘빈곤 문제에 미시적으로 접근했다’고 평가합니다. 이 미시적이란 말은 ‘구체적 현실에 대응하는 구체적 해법을 탐구한다’고 풀이할 수 있습니다. 구체적인 인간의 행동 그 자체를 응시하고 맞춤형 해법을 내놨단 것이죠.

듀플로 부부는 개발도상국에서 가난한 사람들이 돈 생길 때마다 벽돌 사서 집을 짓는 걸 봅니다. 몇 년은 걸리겠죠. 돈이 생기면 집을 짓고, 없으면 여윳돈 다시 생길 때까지 멈춥니다. 한꺼번에 돈을 모으기는 불가능하고, 조금씩 생기는 돈을 놔두면 써버리니까요. 이를테면 벽돌로 저축을 하는 겁니다. 이 사람들에게 필요한 건 저축을 더 쉽게 할, 촉진할 방법을 찾는 것일 겁니다. 저축을 위해 스스로 약간의 자제력을 발휘할 때 조금 더 상을 주는 거죠.

가난한 사람들이 출산을 자꾸 하면 빈곤은 더 심해집니다. 맬서스는 ‘다산’이 ‘멸망의 지름길’이라고 했고 앞서 언급한 게리 베커는 ‘자녀가 늘면 인적자본 투자가 감소한다’고 말하는데요. (역시 경제학은 우울합니다) 여러 이유가 있습니다. 보험적 성격, ‘여럿을 낳으면 하나는 나중에 나를 부양하겠지’, 가부장적 사회 ‘여성이 부부 성생활의 주도권을 쥐지 못한 현실’, 사회적 관습...

그러면 자식 여럿 낳지 않아도 노후 걱정하지 않게 건강보험이나 노령연금 같은 사회적 안전망이 필요할 수 있습니다. 또는 남편이 없을 때 간호사가 여성을 방문해 성생활 정보를 주는 방법도 있겠죠. 그냥 ‘다산은 멸망의 지름길’이란 표어로 강요하거나, 남자에게 콘돔을 나눠주는 자선을 행한다고 문제를 해결할 순 없는 겁니다.

아이들은 왜 학교에 가지 않을까요? 특히 여학생들이요. 부부는 학교에 가봐야 취직이 안 되는 현실, 배가 고파서, 학교에 가도 교육의 질이 떨어져서(교사들의 잦은 결근 등) 그렇단 사실을 발견합니다. 해법은 기상천외합니다. 아이들에게 구충약을 나눠줍니다. 보건상태가 개선되면 더 건강하고 출석률이 높아진단 거죠.(실화입니다) 학부모들을 상대로 콜센터 취업 설명회를 하면 어떨까요? 3년이 지나니 5~11살 여아 취학률이 5% 높아지고 여학생 체중도 늘었답니다. 교사들이 수업시간을 준수하게 하고, 수업시간 잡담 못 하게 해야 할지도 모릅니다.

멕시코의 <프로그레사>라는 유명한 복지정책이 있습니다. 조건부 보조 프로그램인데요, 자녀를 일하러 보내는 대신 학교에 보내면 손실 보상 차원의 보조금을 줍니다. 교육 수요를 자극하는 거죠. 무작위로 마을을 선정해 돈을 지급해보는 시범 프로젝트였는데 대성공합니다. 중학교 여학생 취업률은 67%에서 75%로, 남학생은 73%에서 77%로 올라갑니다. 정권이 교체된 뒤에도 정책은 <오퍼튜니다데스>라고 이름만 바꿔 지속됩니다. 전 세계로 확산되지요.

중요한 건 ‘법칙’이 아니고 ‘구체적 현실을 응시하는 시선’입니다. 부부의 해법 일부는 옆구리를 슬쩍 찔러주는 ‘넛지’ 같아 보이기도 하고요, ('넛지' 저자 리처드 탈러 역시 2017년 노벨 경제학상을 받았습니다) 일부는 수요론자의, 일부는 공급론자의 방식입니다.

부부의 경제학상 수상은 어쩌면 ‘비경제학적인 깨달음’을 선사합니다.

더는 ‘법칙’이나 ‘일반이론’에 집착하지 마라.

가난한 사람들을 ‘지나치게 도덕적 잣대’로 바라보지 마라.

인간을 보라. 현실에서 살아있고 숨 쉬는 인간을 보라.

궁금하시다면 대표작 〈Poor Economics : 가난한 사람이 더 합리적이다〉를 한번 읽어보세요. 어쩐지 한국어 제목은 마음에 안 들지만... ‘빈곤경제학’ 이렇게 번역해도 좀 별로긴 했겠다 싶습니다.

-

-

서영민 기자 seo0177@gmail.com

서영민 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[속보] 심우정 검찰총장 사의 표명…오후 3시 입장 <br>발표](/data/layer/904/2025/07/20250701_1Gcu1S.jpg)

![[속보] 내란 특검, 윤 전 대통령에게 “5일 오전 9시까지 출석” 통지](/data/layer/904/2025/07/20250701_6mdRFo.jpg)

![[영상] 정성호 “검찰 해체 표현 적절치 않아…수사·기소 분리 국민 공감대”](/data/fckeditor/vod/2025/07/01/305901751367182615.png)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.