[특파원리포트] 〈베를린장벽 붕괴 30주년〉 동독 슈타지 수감자 “아직도 트라우마”

입력 2019.11.08 (07:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

30년 전 베를린장벽 붕괴를 누구보다 생생하게 체험한 상징적인 인물들을 만나보는 두 번째 시간. 오늘은 당시 악명 높았던 동독의 정보기관 슈타지가 운영하던 감옥의 수감자 이야기다. 이 사람은 분단 시절 동독 탈출을 시도하다 붙잡혀 감옥에 갇혔다가 장벽 붕괴 전 풀려났다. 그런데 1989년 베를린장벽 붕괴가 이 사람에겐 기쁨이 아닌 큰 두려움으로 다가왔다고 한다. 그 사연을 들어본다.

독일 슈타지 감옥 외경, 이곳에서 수감 생활을 한 ‘코이프 씨’

독일 슈타지 감옥 외경, 이곳에서 수감 생활을 한 ‘코이프 씨’

서독 이주허가신청이 불러온 가족의 비극

페터 코이프 씨(61세)를 만난 건 지난달 31일 베를린의 호엔쉔하우젠 기념관이었다. 지금은 기념관이지만, 이 건물은 통일 전 동독 슈타지가 운영하던 정치범 수감소 본부 건물이었다. 지금도 높은 담장 위에 철조망이 쳐있고, 감시 초소와 감방시설 등이 그대로 남아있다.

코이프 씨는 이곳에서 가이드로 일한다. 방문객들에게 시설을 안내하고 수감생활의 비극을 증언한다. 왜냐하면, 본인이 슈타지 감옥 수감자 출신이기 때문이다.

사회주의자였던 코이프 씨의 아버지는 당초 서독에 살다가 1956년 가족들을 데리고 동독지역인 드레스덴 인근으로 이주했고, 2년 뒤 코이프 씨가 태어났다. 하지만 동독 생활은 생각과 달리 자유롭지 못했고 감시가 심했다. 코이프 씨 어머니는 늘 갇혀 있다는 느낌을 받았고, 장벽이 세워진 뒤에는 여행도 제한됐다. 결국, 자유가 억압된 생활을 견디다 못해 1975년 다시 서독으로의 이주허가신청을 당국에 냈는데, 이때부터 가족의 비극이 시작됐다.

"저는 학교에서 퇴학을 당했고 대학교를 갈 수 없었고, 하고 싶은 일을 할 수가 없었습니다. 제가 하고 싶었던 운동도 더는 할 수 없었습니다. 저는 낙오자가 됐습니다. 출국허가가 떨어지길 6년 동안 기다렸지만, 매번 거절당했습니다."

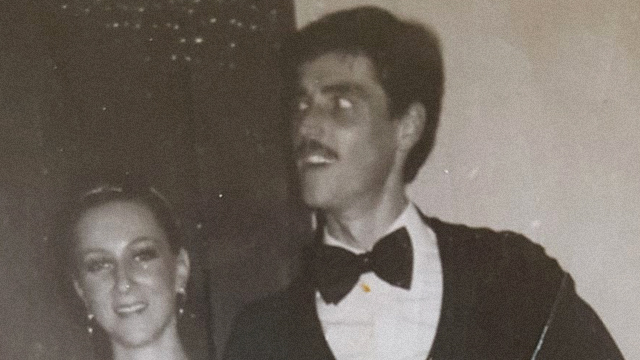

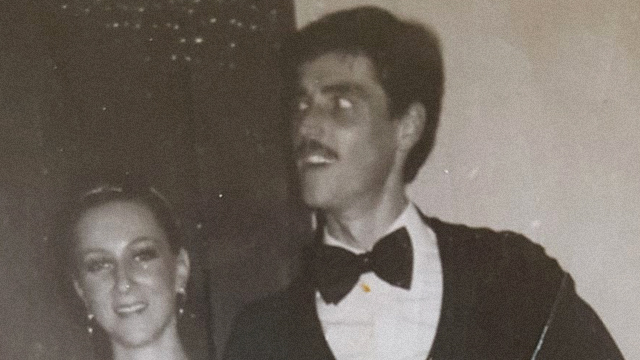

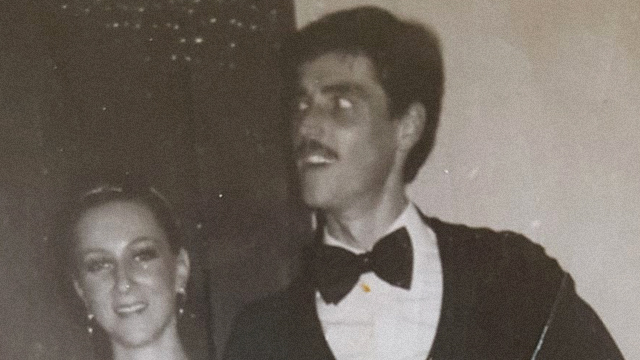

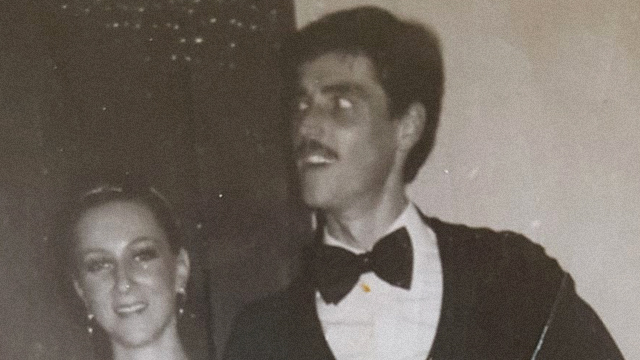

코이프씨의 스포츠댄스 선수 시절

코이프씨의 스포츠댄스 선수 시절

코이프 씨는 스포츠댄스에 뛰어난 실력을 보였다. 동독체전에서 3위를 해 국가대표로도 선발됐다. 하지만 헝가리와 폴란드 등 일부 동유럽 공산국가에서 열리는 대회에만 출전이 허용됐다.

자유를 갈망했던 청년은 급기야 22살 때이던 1981년 동독 탈출을 감행했다. 헝가리와 오스트리아를 거쳐 부모의 출생지이자 조부모님이 계신 서독의 에센으로 간다는 계획이었다. 하지만 도중에 기차역에서 붙잡혔고 곧바로 감옥으로 끌려갔다.

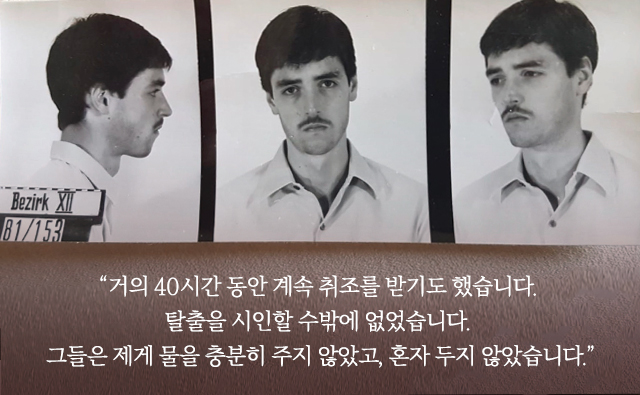

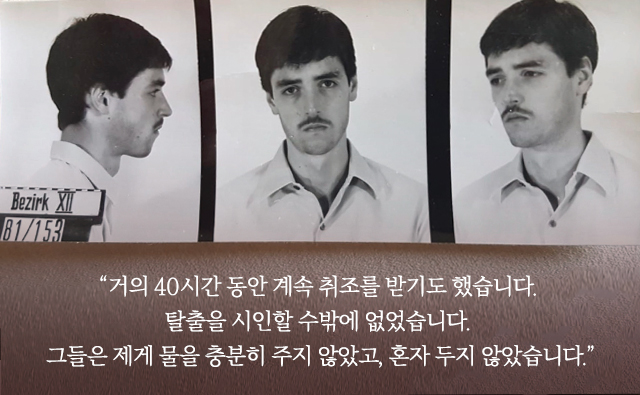

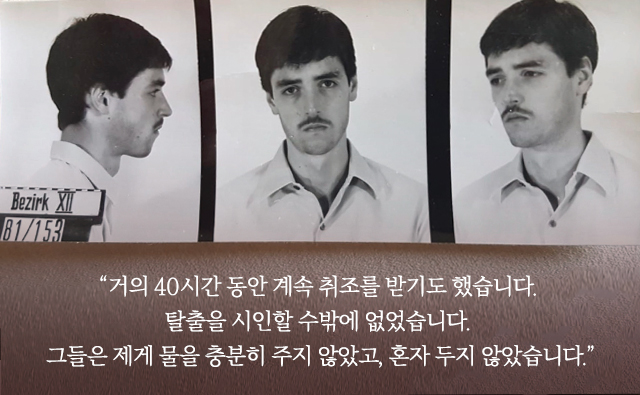

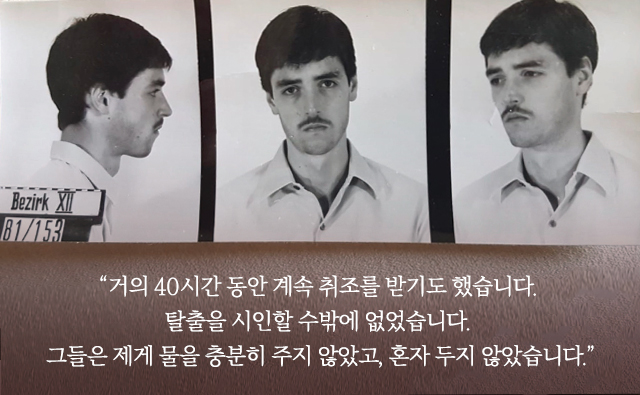

코이프씨의 수감 파일에서 발췌

코이프씨의 수감 파일에서 발췌

‘감시와 억압의 연속’ 수감생활

1981년 7월 체포된 코이프 씨는 곧바로 슈타지의 조사를 받았다. "거의 40시간 동안 계속 취조를 받기도 했습니다. 탈출을 시인할 수밖에 없었습니다. 그들은 제게 물을 충분히 주지 않았고, 혼자 두지 않았습니다."

수감생활은 한마디로 '감시와 억압의 연속'이었다. "낮에는 침대에 누우면 안 됐고, 서 있거나 앉아 있어야 했습니다. 밤에는 누워 있어야만 했습니다. 반듯이, 얼굴이 천장을 바라보도록 하고 손은 이불 위에 올려놓아야 했습니다."

감방엔 침대와 세면대, 변기가 있었다. 하지만 전등을 켜고 끄는 것, 수돗물을 트는 것은 물론 심지어 변기 물을 내리는 것마저 감방 밖에서 교도관이 스위치로 통제했다. 밤에는 방 안의 불빛을 깜박이게 해 놓아 잠을 제대로 잘 수도 없었다.

독일 슈타지 교도소

독일 슈타지 교도소

"이 기간이 얼마나 걸릴지 모르는 불안감, 어떠한 정보도 얻지 못하고 질문을 하면 안 된다는 것, 가족과 연락을 할 수 없다는 것, 그리고 시간을 허비하는 것이 가장 힘들었습니다."

감방 밖으로의 외출은 하루에 단 한 번 허용됐는데 시간은 30분으로 제한됐다. 15㎡ 남짓한, 천장 창살 너머로 하늘이 보이는, 콘크리트 바닥으로 된 일종의 운동장이었다. 이곳에서 혼자서 다람쥐 쳇바퀴 돌듯 걷거나 뛰는 동안 머리 위 초소에서는 교도관이 일거수일투족을 지켜보고 있었다.

“장벽 붕괴 소식은 크나큰 두려움이었다”

코이프 씨는 징역 10개월을 선고받았지만, 9개월 만에 석방됐다. 서독의 '프라이카우프' 제도 덕분이었다. 독일어로 '자유를 산다'는 뜻인데, 서독 정부는 1963년부터 베를린장벽이 무너진 89년까지 3만 4천여 명의 정치범을 동독의 감옥에서 빼내왔다. 약 40억 마르크가 지급됐는데, 한 사람당 6천여만 원 정도였다.

1982년 4월 풀려난 코이프 씨는 곧장 조부모가 계신 에센에 정착했다. 좋아했고 잘했던 스포츠댄스 학원을 차려 생계를 유지했다. 그러던 중 맞게 된 1989년 11월 9일을 코이프 씨는 아직도 생생히 기억한다.

"저녁에 일을 마치고 집에 갔습니다. 뉴스를 보기 위해 TV를 틀었는데 이상한 화면을 봤습니다. 베를린장벽과 자동차들이 나오길래 영화인 줄 알고 채널을 돌렸는데 같은 화면이 나왔습니다. 베를린에서 무슨 일이 일어났다는 생각이 들었고 장벽이 개방돼 사람들이 서베를린으로 갈 수 있다는 생각이 들었습니다. 그 사실은 TV를 꺼버릴 정도로 저를 당황시켰습니다."

왜 그랬을까? "장벽이 개방됐을 때 제게 든 첫 생각은 저를 힘들게 했던 사람들과 같은 나라에서 살아야 한다는 것이었습니다. 그들과 같은 국민으로 지내기 싫었습니다. 출소 당시 교도관들에게 이런 마지막 인사를 들었습니다. '우리의 팔은 어디든 닿을 수 있다' 저는 그 말 때문에 굉장히 두려웠습니다. 동독은 제게 국경 뒤에 있는, 철의 커튼 뒤에 있는 것이었는데 '이 사람들이 나에게 접근할 수 있겠구나'라고 생각했습니다."

아직도 남은 트라우마…“사상의 자유는 민주주의의 핵심”

코이프 씨는 2012년 또 다른 충격적인 사실에 직면했다. 자신에 대한 슈타지의 감시기록 카드를 열람하다 자신의 형이 슈타지의 정보원이었음을 알게 된 것이다. 가족 모두가 함께 떠난 여행의 행선지, 기차 출도착 시간, 여정 등이 상세히 기록돼 있었다. 슈타지의 조력자였던 형은 이미 세상을 떠나 원망을 할 수도 없었다.

슈타지는 동독의 국가정보기관이자 비밀경찰이었다. '당의 방패와 검'이라는 구호에서 알 수 있듯이, 공산주의 독재체제를 떠받드는 핵심 기관이었다. 공식 직원만 9만 천여 명이었는데, 슈타지의 악명을 높인 건 18만 9천여 명의 비공식 조력자들이었다. 이웃과 친구, 직장 동료, 심지어 가족을 매수해 정보원으로 활용하면서 전 국민을 감시의 그물망에 가둬놓은 것이다. 영화 '타인의 삶'에 나오는 감시망에 코이프 씨의 가족도 그대로 걸려들었던 셈이다.

30여 년도 훨씬 지난 수감생활은 아직도 코이프 씨를 괴롭힌다. 1989년 12월 친구들을 만나러 드레스덴에 갔는데, 3일 만에 실신했다고 한다. "지금도 드레스덴에 가면 3~4일 정도가 최고 한계입니다. 그 사투리를 듣고 싶지 않습니다. 과거 생각이 납니다."

누구보다 몸으로 직접 겪었기에 코이프 씨는 자유의 중요성을 역설한다. "사상과 언론의 자유는 민주주의의 핵심입니다. 사람에게 말을 금지하는 것은 거세하는 것과 같습니다. 자신의 의견을 자유롭게 표현하지 못하고, 하고 싶은 것을 못하는 순간 사람은 껍데기가 됩니다. 더는 사람이 아닙니다."

코이프 씨는 현재 슈타지의 비 인류적 행태를 고발하고 자유의 중요성을 전파하는 강사로도 활동하고 있다. 대학에서 독일 역사를 다시 공부했고, 2011년부터는 '동독 통일사회당 독재청산재단' 활동도 시작했다. 2012년과 2015년에는 한국을 방문하기도 했다. 통독 30주년을 맞는 내년에도 한국을 찾아 대학과 연구기관 등에서 강연할 예정이다.

독일 슈타지 감옥 외경, 이곳에서 수감 생활을 한 ‘코이프 씨’

독일 슈타지 감옥 외경, 이곳에서 수감 생활을 한 ‘코이프 씨’서독 이주허가신청이 불러온 가족의 비극

페터 코이프 씨(61세)를 만난 건 지난달 31일 베를린의 호엔쉔하우젠 기념관이었다. 지금은 기념관이지만, 이 건물은 통일 전 동독 슈타지가 운영하던 정치범 수감소 본부 건물이었다. 지금도 높은 담장 위에 철조망이 쳐있고, 감시 초소와 감방시설 등이 그대로 남아있다.

코이프 씨는 이곳에서 가이드로 일한다. 방문객들에게 시설을 안내하고 수감생활의 비극을 증언한다. 왜냐하면, 본인이 슈타지 감옥 수감자 출신이기 때문이다.

사회주의자였던 코이프 씨의 아버지는 당초 서독에 살다가 1956년 가족들을 데리고 동독지역인 드레스덴 인근으로 이주했고, 2년 뒤 코이프 씨가 태어났다. 하지만 동독 생활은 생각과 달리 자유롭지 못했고 감시가 심했다. 코이프 씨 어머니는 늘 갇혀 있다는 느낌을 받았고, 장벽이 세워진 뒤에는 여행도 제한됐다. 결국, 자유가 억압된 생활을 견디다 못해 1975년 다시 서독으로의 이주허가신청을 당국에 냈는데, 이때부터 가족의 비극이 시작됐다.

"저는 학교에서 퇴학을 당했고 대학교를 갈 수 없었고, 하고 싶은 일을 할 수가 없었습니다. 제가 하고 싶었던 운동도 더는 할 수 없었습니다. 저는 낙오자가 됐습니다. 출국허가가 떨어지길 6년 동안 기다렸지만, 매번 거절당했습니다."

코이프씨의 스포츠댄스 선수 시절

코이프씨의 스포츠댄스 선수 시절코이프 씨는 스포츠댄스에 뛰어난 실력을 보였다. 동독체전에서 3위를 해 국가대표로도 선발됐다. 하지만 헝가리와 폴란드 등 일부 동유럽 공산국가에서 열리는 대회에만 출전이 허용됐다.

자유를 갈망했던 청년은 급기야 22살 때이던 1981년 동독 탈출을 감행했다. 헝가리와 오스트리아를 거쳐 부모의 출생지이자 조부모님이 계신 서독의 에센으로 간다는 계획이었다. 하지만 도중에 기차역에서 붙잡혔고 곧바로 감옥으로 끌려갔다.

코이프씨의 수감 파일에서 발췌

코이프씨의 수감 파일에서 발췌‘감시와 억압의 연속’ 수감생활

1981년 7월 체포된 코이프 씨는 곧바로 슈타지의 조사를 받았다. "거의 40시간 동안 계속 취조를 받기도 했습니다. 탈출을 시인할 수밖에 없었습니다. 그들은 제게 물을 충분히 주지 않았고, 혼자 두지 않았습니다."

수감생활은 한마디로 '감시와 억압의 연속'이었다. "낮에는 침대에 누우면 안 됐고, 서 있거나 앉아 있어야 했습니다. 밤에는 누워 있어야만 했습니다. 반듯이, 얼굴이 천장을 바라보도록 하고 손은 이불 위에 올려놓아야 했습니다."

감방엔 침대와 세면대, 변기가 있었다. 하지만 전등을 켜고 끄는 것, 수돗물을 트는 것은 물론 심지어 변기 물을 내리는 것마저 감방 밖에서 교도관이 스위치로 통제했다. 밤에는 방 안의 불빛을 깜박이게 해 놓아 잠을 제대로 잘 수도 없었다.

독일 슈타지 교도소

독일 슈타지 교도소"이 기간이 얼마나 걸릴지 모르는 불안감, 어떠한 정보도 얻지 못하고 질문을 하면 안 된다는 것, 가족과 연락을 할 수 없다는 것, 그리고 시간을 허비하는 것이 가장 힘들었습니다."

감방 밖으로의 외출은 하루에 단 한 번 허용됐는데 시간은 30분으로 제한됐다. 15㎡ 남짓한, 천장 창살 너머로 하늘이 보이는, 콘크리트 바닥으로 된 일종의 운동장이었다. 이곳에서 혼자서 다람쥐 쳇바퀴 돌듯 걷거나 뛰는 동안 머리 위 초소에서는 교도관이 일거수일투족을 지켜보고 있었다.

“장벽 붕괴 소식은 크나큰 두려움이었다”

코이프 씨는 징역 10개월을 선고받았지만, 9개월 만에 석방됐다. 서독의 '프라이카우프' 제도 덕분이었다. 독일어로 '자유를 산다'는 뜻인데, 서독 정부는 1963년부터 베를린장벽이 무너진 89년까지 3만 4천여 명의 정치범을 동독의 감옥에서 빼내왔다. 약 40억 마르크가 지급됐는데, 한 사람당 6천여만 원 정도였다.

1982년 4월 풀려난 코이프 씨는 곧장 조부모가 계신 에센에 정착했다. 좋아했고 잘했던 스포츠댄스 학원을 차려 생계를 유지했다. 그러던 중 맞게 된 1989년 11월 9일을 코이프 씨는 아직도 생생히 기억한다.

"저녁에 일을 마치고 집에 갔습니다. 뉴스를 보기 위해 TV를 틀었는데 이상한 화면을 봤습니다. 베를린장벽과 자동차들이 나오길래 영화인 줄 알고 채널을 돌렸는데 같은 화면이 나왔습니다. 베를린에서 무슨 일이 일어났다는 생각이 들었고 장벽이 개방돼 사람들이 서베를린으로 갈 수 있다는 생각이 들었습니다. 그 사실은 TV를 꺼버릴 정도로 저를 당황시켰습니다."

왜 그랬을까? "장벽이 개방됐을 때 제게 든 첫 생각은 저를 힘들게 했던 사람들과 같은 나라에서 살아야 한다는 것이었습니다. 그들과 같은 국민으로 지내기 싫었습니다. 출소 당시 교도관들에게 이런 마지막 인사를 들었습니다. '우리의 팔은 어디든 닿을 수 있다' 저는 그 말 때문에 굉장히 두려웠습니다. 동독은 제게 국경 뒤에 있는, 철의 커튼 뒤에 있는 것이었는데 '이 사람들이 나에게 접근할 수 있겠구나'라고 생각했습니다."

아직도 남은 트라우마…“사상의 자유는 민주주의의 핵심”

코이프 씨는 2012년 또 다른 충격적인 사실에 직면했다. 자신에 대한 슈타지의 감시기록 카드를 열람하다 자신의 형이 슈타지의 정보원이었음을 알게 된 것이다. 가족 모두가 함께 떠난 여행의 행선지, 기차 출도착 시간, 여정 등이 상세히 기록돼 있었다. 슈타지의 조력자였던 형은 이미 세상을 떠나 원망을 할 수도 없었다.

슈타지는 동독의 국가정보기관이자 비밀경찰이었다. '당의 방패와 검'이라는 구호에서 알 수 있듯이, 공산주의 독재체제를 떠받드는 핵심 기관이었다. 공식 직원만 9만 천여 명이었는데, 슈타지의 악명을 높인 건 18만 9천여 명의 비공식 조력자들이었다. 이웃과 친구, 직장 동료, 심지어 가족을 매수해 정보원으로 활용하면서 전 국민을 감시의 그물망에 가둬놓은 것이다. 영화 '타인의 삶'에 나오는 감시망에 코이프 씨의 가족도 그대로 걸려들었던 셈이다.

30여 년도 훨씬 지난 수감생활은 아직도 코이프 씨를 괴롭힌다. 1989년 12월 친구들을 만나러 드레스덴에 갔는데, 3일 만에 실신했다고 한다. "지금도 드레스덴에 가면 3~4일 정도가 최고 한계입니다. 그 사투리를 듣고 싶지 않습니다. 과거 생각이 납니다."

누구보다 몸으로 직접 겪었기에 코이프 씨는 자유의 중요성을 역설한다. "사상과 언론의 자유는 민주주의의 핵심입니다. 사람에게 말을 금지하는 것은 거세하는 것과 같습니다. 자신의 의견을 자유롭게 표현하지 못하고, 하고 싶은 것을 못하는 순간 사람은 껍데기가 됩니다. 더는 사람이 아닙니다."

코이프 씨는 현재 슈타지의 비 인류적 행태를 고발하고 자유의 중요성을 전파하는 강사로도 활동하고 있다. 대학에서 독일 역사를 다시 공부했고, 2011년부터는 '동독 통일사회당 독재청산재단' 활동도 시작했다. 2012년과 2015년에는 한국을 방문하기도 했다. 통독 30주년을 맞는 내년에도 한국을 찾아 대학과 연구기관 등에서 강연할 예정이다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [특파원리포트] 〈베를린장벽 붕괴 30주년〉 동독 슈타지 수감자 “아직도 트라우마”

-

- 입력 2019-11-08 07:01:57

30년 전 베를린장벽 붕괴를 누구보다 생생하게 체험한 상징적인 인물들을 만나보는 두 번째 시간. 오늘은 당시 악명 높았던 동독의 정보기관 슈타지가 운영하던 감옥의 수감자 이야기다. 이 사람은 분단 시절 동독 탈출을 시도하다 붙잡혀 감옥에 갇혔다가 장벽 붕괴 전 풀려났다. 그런데 1989년 베를린장벽 붕괴가 이 사람에겐 기쁨이 아닌 큰 두려움으로 다가왔다고 한다. 그 사연을 들어본다.

서독 이주허가신청이 불러온 가족의 비극

페터 코이프 씨(61세)를 만난 건 지난달 31일 베를린의 호엔쉔하우젠 기념관이었다. 지금은 기념관이지만, 이 건물은 통일 전 동독 슈타지가 운영하던 정치범 수감소 본부 건물이었다. 지금도 높은 담장 위에 철조망이 쳐있고, 감시 초소와 감방시설 등이 그대로 남아있다.

코이프 씨는 이곳에서 가이드로 일한다. 방문객들에게 시설을 안내하고 수감생활의 비극을 증언한다. 왜냐하면, 본인이 슈타지 감옥 수감자 출신이기 때문이다.

사회주의자였던 코이프 씨의 아버지는 당초 서독에 살다가 1956년 가족들을 데리고 동독지역인 드레스덴 인근으로 이주했고, 2년 뒤 코이프 씨가 태어났다. 하지만 동독 생활은 생각과 달리 자유롭지 못했고 감시가 심했다. 코이프 씨 어머니는 늘 갇혀 있다는 느낌을 받았고, 장벽이 세워진 뒤에는 여행도 제한됐다. 결국, 자유가 억압된 생활을 견디다 못해 1975년 다시 서독으로의 이주허가신청을 당국에 냈는데, 이때부터 가족의 비극이 시작됐다.

"저는 학교에서 퇴학을 당했고 대학교를 갈 수 없었고, 하고 싶은 일을 할 수가 없었습니다. 제가 하고 싶었던 운동도 더는 할 수 없었습니다. 저는 낙오자가 됐습니다. 출국허가가 떨어지길 6년 동안 기다렸지만, 매번 거절당했습니다."

코이프 씨는 스포츠댄스에 뛰어난 실력을 보였다. 동독체전에서 3위를 해 국가대표로도 선발됐다. 하지만 헝가리와 폴란드 등 일부 동유럽 공산국가에서 열리는 대회에만 출전이 허용됐다.

자유를 갈망했던 청년은 급기야 22살 때이던 1981년 동독 탈출을 감행했다. 헝가리와 오스트리아를 거쳐 부모의 출생지이자 조부모님이 계신 서독의 에센으로 간다는 계획이었다. 하지만 도중에 기차역에서 붙잡혔고 곧바로 감옥으로 끌려갔다.

‘감시와 억압의 연속’ 수감생활

1981년 7월 체포된 코이프 씨는 곧바로 슈타지의 조사를 받았다. "거의 40시간 동안 계속 취조를 받기도 했습니다. 탈출을 시인할 수밖에 없었습니다. 그들은 제게 물을 충분히 주지 않았고, 혼자 두지 않았습니다."

수감생활은 한마디로 '감시와 억압의 연속'이었다. "낮에는 침대에 누우면 안 됐고, 서 있거나 앉아 있어야 했습니다. 밤에는 누워 있어야만 했습니다. 반듯이, 얼굴이 천장을 바라보도록 하고 손은 이불 위에 올려놓아야 했습니다."

감방엔 침대와 세면대, 변기가 있었다. 하지만 전등을 켜고 끄는 것, 수돗물을 트는 것은 물론 심지어 변기 물을 내리는 것마저 감방 밖에서 교도관이 스위치로 통제했다. 밤에는 방 안의 불빛을 깜박이게 해 놓아 잠을 제대로 잘 수도 없었다.

"이 기간이 얼마나 걸릴지 모르는 불안감, 어떠한 정보도 얻지 못하고 질문을 하면 안 된다는 것, 가족과 연락을 할 수 없다는 것, 그리고 시간을 허비하는 것이 가장 힘들었습니다."

감방 밖으로의 외출은 하루에 단 한 번 허용됐는데 시간은 30분으로 제한됐다. 15㎡ 남짓한, 천장 창살 너머로 하늘이 보이는, 콘크리트 바닥으로 된 일종의 운동장이었다. 이곳에서 혼자서 다람쥐 쳇바퀴 돌듯 걷거나 뛰는 동안 머리 위 초소에서는 교도관이 일거수일투족을 지켜보고 있었다.

“장벽 붕괴 소식은 크나큰 두려움이었다”

코이프 씨는 징역 10개월을 선고받았지만, 9개월 만에 석방됐다. 서독의 '프라이카우프' 제도 덕분이었다. 독일어로 '자유를 산다'는 뜻인데, 서독 정부는 1963년부터 베를린장벽이 무너진 89년까지 3만 4천여 명의 정치범을 동독의 감옥에서 빼내왔다. 약 40억 마르크가 지급됐는데, 한 사람당 6천여만 원 정도였다.

1982년 4월 풀려난 코이프 씨는 곧장 조부모가 계신 에센에 정착했다. 좋아했고 잘했던 스포츠댄스 학원을 차려 생계를 유지했다. 그러던 중 맞게 된 1989년 11월 9일을 코이프 씨는 아직도 생생히 기억한다.

"저녁에 일을 마치고 집에 갔습니다. 뉴스를 보기 위해 TV를 틀었는데 이상한 화면을 봤습니다. 베를린장벽과 자동차들이 나오길래 영화인 줄 알고 채널을 돌렸는데 같은 화면이 나왔습니다. 베를린에서 무슨 일이 일어났다는 생각이 들었고 장벽이 개방돼 사람들이 서베를린으로 갈 수 있다는 생각이 들었습니다. 그 사실은 TV를 꺼버릴 정도로 저를 당황시켰습니다."

왜 그랬을까? "장벽이 개방됐을 때 제게 든 첫 생각은 저를 힘들게 했던 사람들과 같은 나라에서 살아야 한다는 것이었습니다. 그들과 같은 국민으로 지내기 싫었습니다. 출소 당시 교도관들에게 이런 마지막 인사를 들었습니다. '우리의 팔은 어디든 닿을 수 있다' 저는 그 말 때문에 굉장히 두려웠습니다. 동독은 제게 국경 뒤에 있는, 철의 커튼 뒤에 있는 것이었는데 '이 사람들이 나에게 접근할 수 있겠구나'라고 생각했습니다."

아직도 남은 트라우마…“사상의 자유는 민주주의의 핵심”

코이프 씨는 2012년 또 다른 충격적인 사실에 직면했다. 자신에 대한 슈타지의 감시기록 카드를 열람하다 자신의 형이 슈타지의 정보원이었음을 알게 된 것이다. 가족 모두가 함께 떠난 여행의 행선지, 기차 출도착 시간, 여정 등이 상세히 기록돼 있었다. 슈타지의 조력자였던 형은 이미 세상을 떠나 원망을 할 수도 없었다.

슈타지는 동독의 국가정보기관이자 비밀경찰이었다. '당의 방패와 검'이라는 구호에서 알 수 있듯이, 공산주의 독재체제를 떠받드는 핵심 기관이었다. 공식 직원만 9만 천여 명이었는데, 슈타지의 악명을 높인 건 18만 9천여 명의 비공식 조력자들이었다. 이웃과 친구, 직장 동료, 심지어 가족을 매수해 정보원으로 활용하면서 전 국민을 감시의 그물망에 가둬놓은 것이다. 영화 '타인의 삶'에 나오는 감시망에 코이프 씨의 가족도 그대로 걸려들었던 셈이다.

30여 년도 훨씬 지난 수감생활은 아직도 코이프 씨를 괴롭힌다. 1989년 12월 친구들을 만나러 드레스덴에 갔는데, 3일 만에 실신했다고 한다. "지금도 드레스덴에 가면 3~4일 정도가 최고 한계입니다. 그 사투리를 듣고 싶지 않습니다. 과거 생각이 납니다."

누구보다 몸으로 직접 겪었기에 코이프 씨는 자유의 중요성을 역설한다. "사상과 언론의 자유는 민주주의의 핵심입니다. 사람에게 말을 금지하는 것은 거세하는 것과 같습니다. 자신의 의견을 자유롭게 표현하지 못하고, 하고 싶은 것을 못하는 순간 사람은 껍데기가 됩니다. 더는 사람이 아닙니다."

코이프 씨는 현재 슈타지의 비 인류적 행태를 고발하고 자유의 중요성을 전파하는 강사로도 활동하고 있다. 대학에서 독일 역사를 다시 공부했고, 2011년부터는 '동독 통일사회당 독재청산재단' 활동도 시작했다. 2012년과 2015년에는 한국을 방문하기도 했다. 통독 30주년을 맞는 내년에도 한국을 찾아 대학과 연구기관 등에서 강연할 예정이다.

서독 이주허가신청이 불러온 가족의 비극

페터 코이프 씨(61세)를 만난 건 지난달 31일 베를린의 호엔쉔하우젠 기념관이었다. 지금은 기념관이지만, 이 건물은 통일 전 동독 슈타지가 운영하던 정치범 수감소 본부 건물이었다. 지금도 높은 담장 위에 철조망이 쳐있고, 감시 초소와 감방시설 등이 그대로 남아있다.

코이프 씨는 이곳에서 가이드로 일한다. 방문객들에게 시설을 안내하고 수감생활의 비극을 증언한다. 왜냐하면, 본인이 슈타지 감옥 수감자 출신이기 때문이다.

사회주의자였던 코이프 씨의 아버지는 당초 서독에 살다가 1956년 가족들을 데리고 동독지역인 드레스덴 인근으로 이주했고, 2년 뒤 코이프 씨가 태어났다. 하지만 동독 생활은 생각과 달리 자유롭지 못했고 감시가 심했다. 코이프 씨 어머니는 늘 갇혀 있다는 느낌을 받았고, 장벽이 세워진 뒤에는 여행도 제한됐다. 결국, 자유가 억압된 생활을 견디다 못해 1975년 다시 서독으로의 이주허가신청을 당국에 냈는데, 이때부터 가족의 비극이 시작됐다.

"저는 학교에서 퇴학을 당했고 대학교를 갈 수 없었고, 하고 싶은 일을 할 수가 없었습니다. 제가 하고 싶었던 운동도 더는 할 수 없었습니다. 저는 낙오자가 됐습니다. 출국허가가 떨어지길 6년 동안 기다렸지만, 매번 거절당했습니다."

코이프 씨는 스포츠댄스에 뛰어난 실력을 보였다. 동독체전에서 3위를 해 국가대표로도 선발됐다. 하지만 헝가리와 폴란드 등 일부 동유럽 공산국가에서 열리는 대회에만 출전이 허용됐다.

자유를 갈망했던 청년은 급기야 22살 때이던 1981년 동독 탈출을 감행했다. 헝가리와 오스트리아를 거쳐 부모의 출생지이자 조부모님이 계신 서독의 에센으로 간다는 계획이었다. 하지만 도중에 기차역에서 붙잡혔고 곧바로 감옥으로 끌려갔다.

‘감시와 억압의 연속’ 수감생활

1981년 7월 체포된 코이프 씨는 곧바로 슈타지의 조사를 받았다. "거의 40시간 동안 계속 취조를 받기도 했습니다. 탈출을 시인할 수밖에 없었습니다. 그들은 제게 물을 충분히 주지 않았고, 혼자 두지 않았습니다."

수감생활은 한마디로 '감시와 억압의 연속'이었다. "낮에는 침대에 누우면 안 됐고, 서 있거나 앉아 있어야 했습니다. 밤에는 누워 있어야만 했습니다. 반듯이, 얼굴이 천장을 바라보도록 하고 손은 이불 위에 올려놓아야 했습니다."

감방엔 침대와 세면대, 변기가 있었다. 하지만 전등을 켜고 끄는 것, 수돗물을 트는 것은 물론 심지어 변기 물을 내리는 것마저 감방 밖에서 교도관이 스위치로 통제했다. 밤에는 방 안의 불빛을 깜박이게 해 놓아 잠을 제대로 잘 수도 없었다.

"이 기간이 얼마나 걸릴지 모르는 불안감, 어떠한 정보도 얻지 못하고 질문을 하면 안 된다는 것, 가족과 연락을 할 수 없다는 것, 그리고 시간을 허비하는 것이 가장 힘들었습니다."

감방 밖으로의 외출은 하루에 단 한 번 허용됐는데 시간은 30분으로 제한됐다. 15㎡ 남짓한, 천장 창살 너머로 하늘이 보이는, 콘크리트 바닥으로 된 일종의 운동장이었다. 이곳에서 혼자서 다람쥐 쳇바퀴 돌듯 걷거나 뛰는 동안 머리 위 초소에서는 교도관이 일거수일투족을 지켜보고 있었다.

“장벽 붕괴 소식은 크나큰 두려움이었다”

코이프 씨는 징역 10개월을 선고받았지만, 9개월 만에 석방됐다. 서독의 '프라이카우프' 제도 덕분이었다. 독일어로 '자유를 산다'는 뜻인데, 서독 정부는 1963년부터 베를린장벽이 무너진 89년까지 3만 4천여 명의 정치범을 동독의 감옥에서 빼내왔다. 약 40억 마르크가 지급됐는데, 한 사람당 6천여만 원 정도였다.

1982년 4월 풀려난 코이프 씨는 곧장 조부모가 계신 에센에 정착했다. 좋아했고 잘했던 스포츠댄스 학원을 차려 생계를 유지했다. 그러던 중 맞게 된 1989년 11월 9일을 코이프 씨는 아직도 생생히 기억한다.

"저녁에 일을 마치고 집에 갔습니다. 뉴스를 보기 위해 TV를 틀었는데 이상한 화면을 봤습니다. 베를린장벽과 자동차들이 나오길래 영화인 줄 알고 채널을 돌렸는데 같은 화면이 나왔습니다. 베를린에서 무슨 일이 일어났다는 생각이 들었고 장벽이 개방돼 사람들이 서베를린으로 갈 수 있다는 생각이 들었습니다. 그 사실은 TV를 꺼버릴 정도로 저를 당황시켰습니다."

왜 그랬을까? "장벽이 개방됐을 때 제게 든 첫 생각은 저를 힘들게 했던 사람들과 같은 나라에서 살아야 한다는 것이었습니다. 그들과 같은 국민으로 지내기 싫었습니다. 출소 당시 교도관들에게 이런 마지막 인사를 들었습니다. '우리의 팔은 어디든 닿을 수 있다' 저는 그 말 때문에 굉장히 두려웠습니다. 동독은 제게 국경 뒤에 있는, 철의 커튼 뒤에 있는 것이었는데 '이 사람들이 나에게 접근할 수 있겠구나'라고 생각했습니다."

아직도 남은 트라우마…“사상의 자유는 민주주의의 핵심”

코이프 씨는 2012년 또 다른 충격적인 사실에 직면했다. 자신에 대한 슈타지의 감시기록 카드를 열람하다 자신의 형이 슈타지의 정보원이었음을 알게 된 것이다. 가족 모두가 함께 떠난 여행의 행선지, 기차 출도착 시간, 여정 등이 상세히 기록돼 있었다. 슈타지의 조력자였던 형은 이미 세상을 떠나 원망을 할 수도 없었다.

슈타지는 동독의 국가정보기관이자 비밀경찰이었다. '당의 방패와 검'이라는 구호에서 알 수 있듯이, 공산주의 독재체제를 떠받드는 핵심 기관이었다. 공식 직원만 9만 천여 명이었는데, 슈타지의 악명을 높인 건 18만 9천여 명의 비공식 조력자들이었다. 이웃과 친구, 직장 동료, 심지어 가족을 매수해 정보원으로 활용하면서 전 국민을 감시의 그물망에 가둬놓은 것이다. 영화 '타인의 삶'에 나오는 감시망에 코이프 씨의 가족도 그대로 걸려들었던 셈이다.

30여 년도 훨씬 지난 수감생활은 아직도 코이프 씨를 괴롭힌다. 1989년 12월 친구들을 만나러 드레스덴에 갔는데, 3일 만에 실신했다고 한다. "지금도 드레스덴에 가면 3~4일 정도가 최고 한계입니다. 그 사투리를 듣고 싶지 않습니다. 과거 생각이 납니다."

누구보다 몸으로 직접 겪었기에 코이프 씨는 자유의 중요성을 역설한다. "사상과 언론의 자유는 민주주의의 핵심입니다. 사람에게 말을 금지하는 것은 거세하는 것과 같습니다. 자신의 의견을 자유롭게 표현하지 못하고, 하고 싶은 것을 못하는 순간 사람은 껍데기가 됩니다. 더는 사람이 아닙니다."

코이프 씨는 현재 슈타지의 비 인류적 행태를 고발하고 자유의 중요성을 전파하는 강사로도 활동하고 있다. 대학에서 독일 역사를 다시 공부했고, 2011년부터는 '동독 통일사회당 독재청산재단' 활동도 시작했다. 2012년과 2015년에는 한국을 방문하기도 했다. 통독 30주년을 맞는 내년에도 한국을 찾아 대학과 연구기관 등에서 강연할 예정이다.

-

-

유광석 기자 ksyoo@kbs.co.kr

유광석 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.