[취재후] 중환자실 실태 보고서-제주① 기다리다 죽는 사람들

입력 2019.11.12 (13:56)

수정 2019.11.13 (18:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

■"저는 무조건 전 재산을 팔아서라도 연명치료 할 거예요."

지난달 17일 밤 제주 서귀포의료원 응급실. 거친 사이렌 소리와 함께 고 모(80) 할머니가 119 들것에 실려 왔다. 호스에 의지해 힘겹게 숨을 내쉬는 고 씨 뒤로 딸 김민아(가명) 씨가 함께 걸어 들어왔다. 김 씨는 이번이 처음이 아닌 듯 소생실로 옮겨진 어머니를 덤덤히 바라보고 있었다.

검사 결과 심한 폐렴에 호흡 부전, 임상적으로는 패혈증까지 의심됐다. 하지만 서귀포의료원에 호흡기 전문의가 없어 전문 진료가 불가능한 상황. 이동우 서귀포의료원 응급실 과장이 응급조치를 취한 뒤 상급병원인 제주대학교병원과 제주한라병원에 전원(병원 간 이송)을 문의했지만, 중환자실은 모두 만실이었다.

"제주대병원도 없고 한라병원도 없고 지금 우리 병원보다는 더 상급병원으로 가야 하는 건 맞는데 지금 자리가 없어서. 저희가 일단 항생제 치료하면서 기본적인 처치를 해보고요. 반응을 좀 볼 건데요. 우리가 할 수 있는 선에서 해결이 안 될 것 같은 느낌이 들거나 그러면 언제든지 다시 전원 문의해서….”

이 과장이 딸 김 씨에게 어머니의 상태를 설명했다. 덤덤해 보였던 김 씨는 한 시간 정도 지나 "엄마가 비행기 타고 육지(다른 지방)갈 형편이 안 돼 답답하다"며 조심스레 입을 뗐다.

"답답하죠. 제주도가 그렇지. 저희 친척들은 아예 다 육지로, 삼성병원으로 가요. 처음부터 가요 처음부터." 김 씨의 말에서 제주지역 의료 체계에 대한 불신이 묻어났다.

김 씨는 매일 엄마의 모습을 휴대전화로 기록했다. "가르릉. 가르릉." 응급실에 오기 전 찍은 영상에는 가쁜 숨을 내쉬는 고 씨의 모습이 고스란히 담겨 있었다. "제가 계속 엄마 영상을 찍어서 서울에 있는 친구들이나 의사들에게 보여주고 있거든요. 엄마가 이런 상태였어요. 이게 어제저녁에 찍은 건데 오늘 아침에 깨어나지 못하니까. 만에 하나 기도 폐쇄될까 봐 오긴 왔는데…”

소생실 옆 의자에 맥없이 앉아 있던 김 씨는 한동안 휴대전화에서 눈을 떼지 못했다. 그녀는 "무조건 전 재산을 팔아서라도 연명치료를 하겠다"고 말했다.

하지만 이틀 뒤인 19일 새벽, 김 씨 어머니는 숨을 거뒀다.

■중환자실은 포화….'기약 없는 대기'

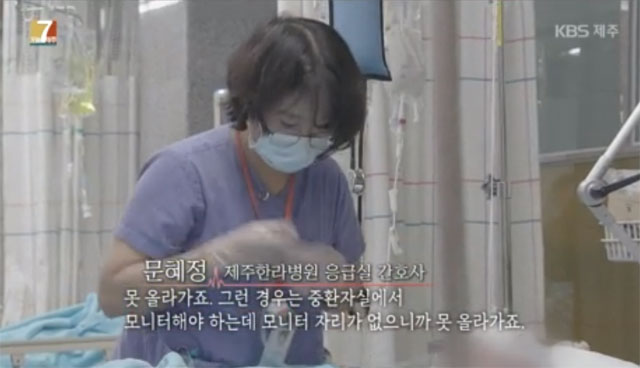

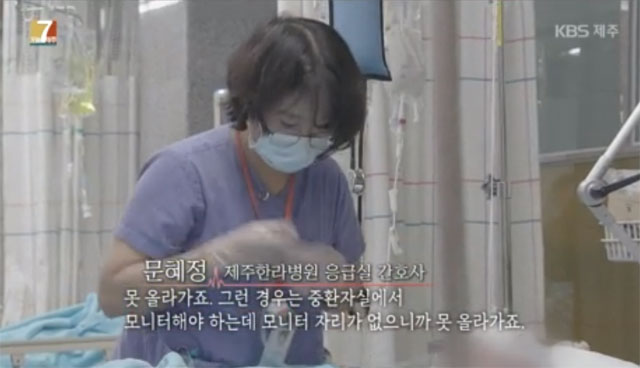

지난달 28일 저녁 제주한라병원. 몰려드는 환자로 응급실은 발 디딜 틈이 없었다. 제주지역 권역외상센터인데다 시내 중심에 위치해 경증과 중증 할 것 없이 여러 환자가 이곳에 몰리고 있었다. 35개 중환자실 병상은 이미 꽉 찬 지 오래. 응급실 한쪽에는 중환자실에 올라가진 못한 환자들이 대기하는 중증 응급환자 진료구역이 마련돼 있었다.

지난달 25일 제주시 한림읍에서 사고를 당한 관광객 장 모(59) 씨는 이곳 대기실에서 집중 치료를 받고 있다. 장 씨는 짐을 옮기다 냉장고에 깔려 머리와 장기가 크게 손상돼 생사의 담장을 걷고 있었다.

"수술이 되게 복잡해요. 갈비뼈 부러진 것도 다 교정해야 하고. 그 정도면 폐도 찢어졌을 수도 있고. 뼈 주위에 근육이나 혈관이 다쳤을 수도 있고. 굉장히 큰 수술 될 거고, 그리고 난 다음에 기관절개수술을 같이할 겁니다. 혈소판 수치가 너무 낮아서 지금…"

조현민 제주한라병원 권역외상센터과장이 장 씨의 상태를 가족에게 설명했다. 사고 소식을 듣고 서울에서 내려온 장 씨의 아들 성명준 씨가 퉁퉁 부은 엄마의 손을 부여잡고 연신 '사랑해, 미안해' 라는 말을 되풀이했다. 회진을 마친 조현민 과장의 목소리에선 안타까움이 묻어났다.

"제주에서 중증회상 환자가 발생했을 때 중환자실에서 치료를 받아야 합니다. 못 받는 이유는 중환자실 자체가 절대적으로 부족하고, 그다음에 주변 병원들도 다 중환자실이 있는데 그걸 적절하게 활용을 못 하고 있기 때문입니다."

면회를 마친 성씨의 눈은 퉁퉁 부어있었다. "나름 권역센터고 나라에서 지정해준 곳이잖아요. 이런 곳에서 자리가 부족해 대기해야 한다는 게 이해가 안 돼요. 그런데 저희만 환자도 아니고…저희 뒤로도 대기자가 더 있다는 거잖아요. 그 사람들도 얼마나 답답하겠어요…" 성씨는 연거푸 답답함을 호소했다.

이날 하루에만 10명이 넘는 중환자가 생사의 갈림길에서 기약 없는 대기를 이어갔다.

성씨의 어머니는 일주일이 지나서야 중환자실로 옮겨질 수 있었다. 여전히 그녀는 혼수상태다.

■늘어나는 중환자, 줄어드는 중환자실

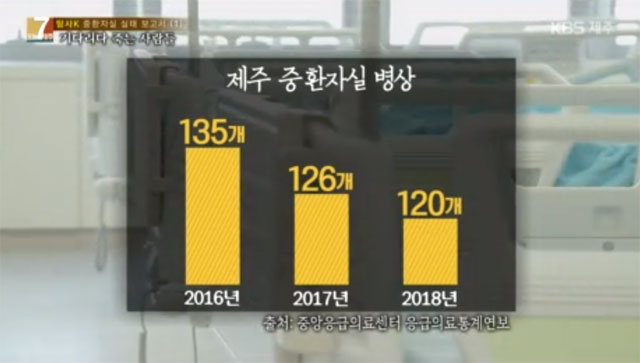

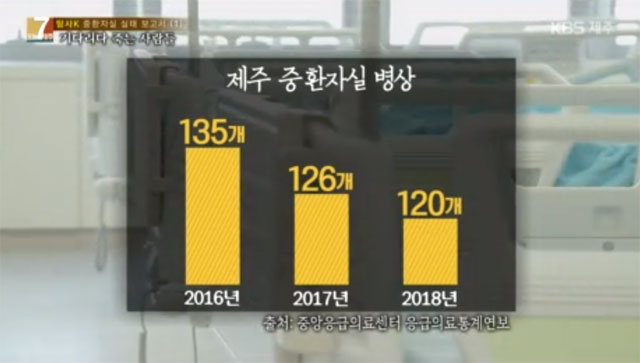

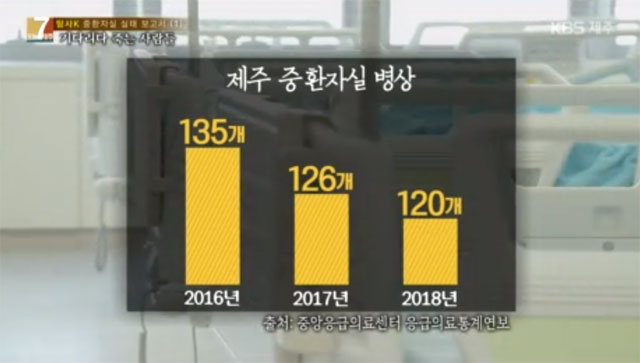

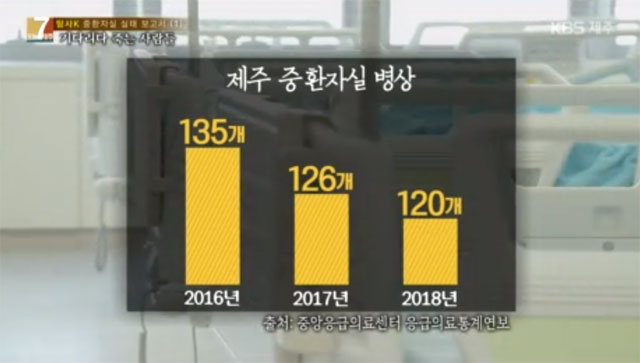

2016년 제주지역 6개 종합병원 중환자실 병상 수는 135곳에서 해마다 감소해 지난해 120곳까지 줄었다. 반면 뇌졸중이나 중증외상, 심정지 등 중증 응급질환자는 2014년 5천587명에서 2017년 1만 679명으로 매해 증가하고 있다.

지난해 제주도 내 중환자실 이용환자는 4천700여 명으로 이 가운데 절반에 가까운 2천200여 명이 70대 환자였다. 제주지역 43개 읍면동 가운데 16곳이 이미 초고령 사회에 진입한 상황을 고려하면 중환자실 부족 문제는 더는 피할 수 없는 과제다. 여기에 하루 17만 명이 넘는 관광객이 체류하고 있는 섬 지역 특성까지 고려하면 중환자실 문제는 지역에 국한할 수 없는 지경에 이르렀다.

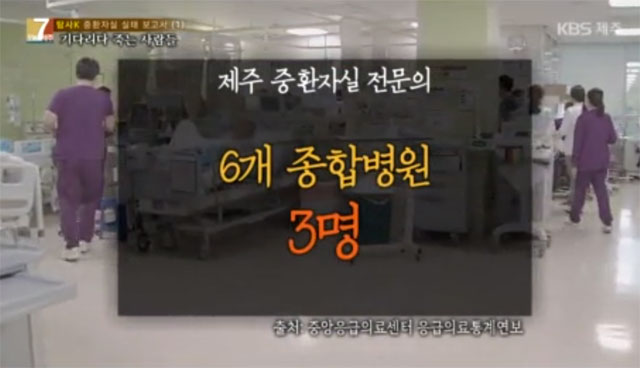

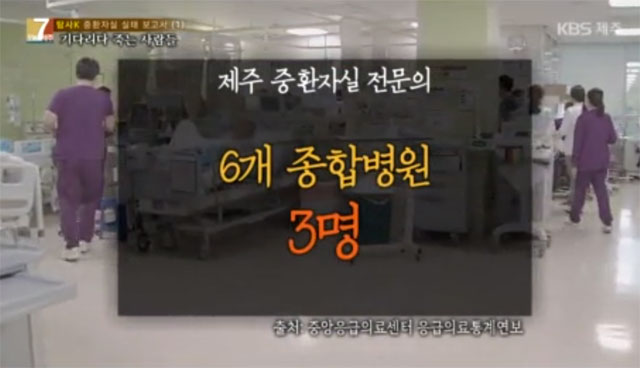

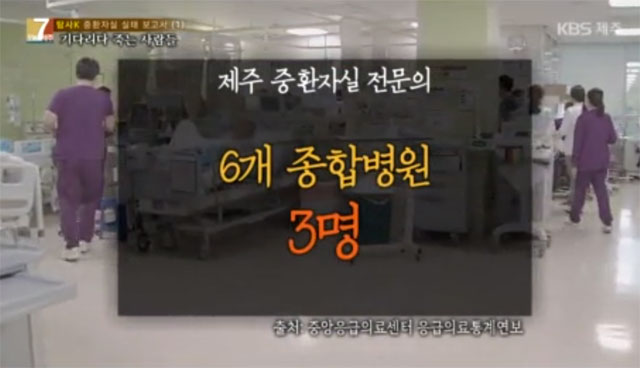

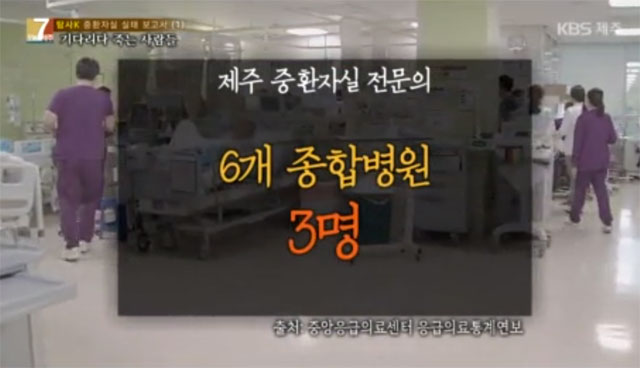

현재 제주지역 중환자실 전담전문의는 3명에 중환자실 간호사는 2016년 159명, 2017년 152명, 2018년 148명 등 오히려 줄어드는 추세이다. 병상 수를 늘린다 하더라도 일할 의료진이 없는 상황이다.

송병철 제주대학교병원장은 "중환자들은 적절한 치료를 받아도 사망률이 20~30% 된다. 그런데 그런 환자들이 제주도에서 매해 100명 이상 길거리를 헤매고 있다는 것은 굉장히 심각한 문제"라며 "제주지역 중증환자 관리체계에 심각한 문제가 발생하고 있지만 방치되고 있는 것이 현실”이라고 지적했다.

송 원장은 이어 "제주대학교 병원의 지난해 성인중환자실 가동률은 95~98%에 달했다. 매일 병실이 없다는 뜻이다. 80%인 다른 국립대학병원과 큰 차이를 보인다"며 "(병실 부족 문제는) 더는 한 의료 기관만의 문제가 아니다. 중앙정부와 제주도 지방정부, 제주도의회, 제주지역 시민사회, 의료기관 등이 총체적으로 이를 해결하기 위해 머리를 맞대야 한다"고 목소리를 높였다.

김상길 서귀포의료원장은 "병원이 제대로 기능하려면 응급의료센터가 제 기능을 하고, 심뇌 혈관질환, 호흡기 등의 중환자를 다룰 수 있는 필수 중증질환을 치료할 수 있는 능력이 돼야 한다. 응급실이 환자를 아무리 잘 봐도 궁극적인 치료는 입원해서 수술하고 치료하는 중환자실과 수술장"이라며 도내 중증진료 강화의 필요성을 강조했다.

[방송 보기] [제주 중환자실 실태 보고서]①기다리다 죽는 사람들

지난달 17일 밤 제주 서귀포의료원 응급실. 거친 사이렌 소리와 함께 고 모(80) 할머니가 119 들것에 실려 왔다. 호스에 의지해 힘겹게 숨을 내쉬는 고 씨 뒤로 딸 김민아(가명) 씨가 함께 걸어 들어왔다. 김 씨는 이번이 처음이 아닌 듯 소생실로 옮겨진 어머니를 덤덤히 바라보고 있었다.

검사 결과 심한 폐렴에 호흡 부전, 임상적으로는 패혈증까지 의심됐다. 하지만 서귀포의료원에 호흡기 전문의가 없어 전문 진료가 불가능한 상황. 이동우 서귀포의료원 응급실 과장이 응급조치를 취한 뒤 상급병원인 제주대학교병원과 제주한라병원에 전원(병원 간 이송)을 문의했지만, 중환자실은 모두 만실이었다.

"제주대병원도 없고 한라병원도 없고 지금 우리 병원보다는 더 상급병원으로 가야 하는 건 맞는데 지금 자리가 없어서. 저희가 일단 항생제 치료하면서 기본적인 처치를 해보고요. 반응을 좀 볼 건데요. 우리가 할 수 있는 선에서 해결이 안 될 것 같은 느낌이 들거나 그러면 언제든지 다시 전원 문의해서….”

이 과장이 딸 김 씨에게 어머니의 상태를 설명했다. 덤덤해 보였던 김 씨는 한 시간 정도 지나 "엄마가 비행기 타고 육지(다른 지방)갈 형편이 안 돼 답답하다"며 조심스레 입을 뗐다.

"답답하죠. 제주도가 그렇지. 저희 친척들은 아예 다 육지로, 삼성병원으로 가요. 처음부터 가요 처음부터." 김 씨의 말에서 제주지역 의료 체계에 대한 불신이 묻어났다.

김 씨는 매일 엄마의 모습을 휴대전화로 기록했다. "가르릉. 가르릉." 응급실에 오기 전 찍은 영상에는 가쁜 숨을 내쉬는 고 씨의 모습이 고스란히 담겨 있었다. "제가 계속 엄마 영상을 찍어서 서울에 있는 친구들이나 의사들에게 보여주고 있거든요. 엄마가 이런 상태였어요. 이게 어제저녁에 찍은 건데 오늘 아침에 깨어나지 못하니까. 만에 하나 기도 폐쇄될까 봐 오긴 왔는데…”

소생실 옆 의자에 맥없이 앉아 있던 김 씨는 한동안 휴대전화에서 눈을 떼지 못했다. 그녀는 "무조건 전 재산을 팔아서라도 연명치료를 하겠다"고 말했다.

하지만 이틀 뒤인 19일 새벽, 김 씨 어머니는 숨을 거뒀다.

■중환자실은 포화….'기약 없는 대기'

지난달 28일 저녁 제주한라병원. 몰려드는 환자로 응급실은 발 디딜 틈이 없었다. 제주지역 권역외상센터인데다 시내 중심에 위치해 경증과 중증 할 것 없이 여러 환자가 이곳에 몰리고 있었다. 35개 중환자실 병상은 이미 꽉 찬 지 오래. 응급실 한쪽에는 중환자실에 올라가진 못한 환자들이 대기하는 중증 응급환자 진료구역이 마련돼 있었다.

지난달 25일 제주시 한림읍에서 사고를 당한 관광객 장 모(59) 씨는 이곳 대기실에서 집중 치료를 받고 있다. 장 씨는 짐을 옮기다 냉장고에 깔려 머리와 장기가 크게 손상돼 생사의 담장을 걷고 있었다.

"수술이 되게 복잡해요. 갈비뼈 부러진 것도 다 교정해야 하고. 그 정도면 폐도 찢어졌을 수도 있고. 뼈 주위에 근육이나 혈관이 다쳤을 수도 있고. 굉장히 큰 수술 될 거고, 그리고 난 다음에 기관절개수술을 같이할 겁니다. 혈소판 수치가 너무 낮아서 지금…"

조현민 제주한라병원 권역외상센터과장이 장 씨의 상태를 가족에게 설명했다. 사고 소식을 듣고 서울에서 내려온 장 씨의 아들 성명준 씨가 퉁퉁 부은 엄마의 손을 부여잡고 연신 '사랑해, 미안해' 라는 말을 되풀이했다. 회진을 마친 조현민 과장의 목소리에선 안타까움이 묻어났다.

"제주에서 중증회상 환자가 발생했을 때 중환자실에서 치료를 받아야 합니다. 못 받는 이유는 중환자실 자체가 절대적으로 부족하고, 그다음에 주변 병원들도 다 중환자실이 있는데 그걸 적절하게 활용을 못 하고 있기 때문입니다."

면회를 마친 성씨의 눈은 퉁퉁 부어있었다. "나름 권역센터고 나라에서 지정해준 곳이잖아요. 이런 곳에서 자리가 부족해 대기해야 한다는 게 이해가 안 돼요. 그런데 저희만 환자도 아니고…저희 뒤로도 대기자가 더 있다는 거잖아요. 그 사람들도 얼마나 답답하겠어요…" 성씨는 연거푸 답답함을 호소했다.

이날 하루에만 10명이 넘는 중환자가 생사의 갈림길에서 기약 없는 대기를 이어갔다.

성씨의 어머니는 일주일이 지나서야 중환자실로 옮겨질 수 있었다. 여전히 그녀는 혼수상태다.

■늘어나는 중환자, 줄어드는 중환자실

2016년 제주지역 6개 종합병원 중환자실 병상 수는 135곳에서 해마다 감소해 지난해 120곳까지 줄었다. 반면 뇌졸중이나 중증외상, 심정지 등 중증 응급질환자는 2014년 5천587명에서 2017년 1만 679명으로 매해 증가하고 있다.

지난해 제주도 내 중환자실 이용환자는 4천700여 명으로 이 가운데 절반에 가까운 2천200여 명이 70대 환자였다. 제주지역 43개 읍면동 가운데 16곳이 이미 초고령 사회에 진입한 상황을 고려하면 중환자실 부족 문제는 더는 피할 수 없는 과제다. 여기에 하루 17만 명이 넘는 관광객이 체류하고 있는 섬 지역 특성까지 고려하면 중환자실 문제는 지역에 국한할 수 없는 지경에 이르렀다.

현재 제주지역 중환자실 전담전문의는 3명에 중환자실 간호사는 2016년 159명, 2017년 152명, 2018년 148명 등 오히려 줄어드는 추세이다. 병상 수를 늘린다 하더라도 일할 의료진이 없는 상황이다.

송병철 제주대학교병원장은 "중환자들은 적절한 치료를 받아도 사망률이 20~30% 된다. 그런데 그런 환자들이 제주도에서 매해 100명 이상 길거리를 헤매고 있다는 것은 굉장히 심각한 문제"라며 "제주지역 중증환자 관리체계에 심각한 문제가 발생하고 있지만 방치되고 있는 것이 현실”이라고 지적했다.

송 원장은 이어 "제주대학교 병원의 지난해 성인중환자실 가동률은 95~98%에 달했다. 매일 병실이 없다는 뜻이다. 80%인 다른 국립대학병원과 큰 차이를 보인다"며 "(병실 부족 문제는) 더는 한 의료 기관만의 문제가 아니다. 중앙정부와 제주도 지방정부, 제주도의회, 제주지역 시민사회, 의료기관 등이 총체적으로 이를 해결하기 위해 머리를 맞대야 한다"고 목소리를 높였다.

김상길 서귀포의료원장은 "병원이 제대로 기능하려면 응급의료센터가 제 기능을 하고, 심뇌 혈관질환, 호흡기 등의 중환자를 다룰 수 있는 필수 중증질환을 치료할 수 있는 능력이 돼야 한다. 응급실이 환자를 아무리 잘 봐도 궁극적인 치료는 입원해서 수술하고 치료하는 중환자실과 수술장"이라며 도내 중증진료 강화의 필요성을 강조했다.

『 2017년 중환자실이 부족해 제주도 내 병원을 헤매다 아버지를 하늘로 떠나보낸 김 모 씨의 사례를 바탕으로 취재를 시작했습니다. 지난 한 달 동안 제주도 내 종합병원 응급실과 중환자실 현장을 취재했습니다. 하지만 2년이 지난 현재에도, 여전히 중환자실을 기다리다 죽는 사람들이 있었습니다. 비단 병원만의 문제가 아니었습니다. 중환자실 부족 이면에는 지역과 사회 문제 등이 복잡하게 얽혀 있었습니다. 'KBS제주 탐사K' 팀은 4회에 걸쳐 제주지역 의료 중증 응급의료 체계를 되짚고 더 나아가 제주지역에 맞는 현실적인 대안을 고민해 보고자 합니다. 2편에서는 제주지역 중환자실 부족의 구조적인 원인을 짚어봅니다.』

[방송 보기] [제주 중환자실 실태 보고서]①기다리다 죽는 사람들

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [취재후] 중환자실 실태 보고서-제주① 기다리다 죽는 사람들

-

- 입력 2019-11-12 13:56:34

- 수정2019-11-13 18:03:12

■"저는 무조건 전 재산을 팔아서라도 연명치료 할 거예요."

지난달 17일 밤 제주 서귀포의료원 응급실. 거친 사이렌 소리와 함께 고 모(80) 할머니가 119 들것에 실려 왔다. 호스에 의지해 힘겹게 숨을 내쉬는 고 씨 뒤로 딸 김민아(가명) 씨가 함께 걸어 들어왔다. 김 씨는 이번이 처음이 아닌 듯 소생실로 옮겨진 어머니를 덤덤히 바라보고 있었다.

검사 결과 심한 폐렴에 호흡 부전, 임상적으로는 패혈증까지 의심됐다. 하지만 서귀포의료원에 호흡기 전문의가 없어 전문 진료가 불가능한 상황. 이동우 서귀포의료원 응급실 과장이 응급조치를 취한 뒤 상급병원인 제주대학교병원과 제주한라병원에 전원(병원 간 이송)을 문의했지만, 중환자실은 모두 만실이었다.

"제주대병원도 없고 한라병원도 없고 지금 우리 병원보다는 더 상급병원으로 가야 하는 건 맞는데 지금 자리가 없어서. 저희가 일단 항생제 치료하면서 기본적인 처치를 해보고요. 반응을 좀 볼 건데요. 우리가 할 수 있는 선에서 해결이 안 될 것 같은 느낌이 들거나 그러면 언제든지 다시 전원 문의해서….”

이 과장이 딸 김 씨에게 어머니의 상태를 설명했다. 덤덤해 보였던 김 씨는 한 시간 정도 지나 "엄마가 비행기 타고 육지(다른 지방)갈 형편이 안 돼 답답하다"며 조심스레 입을 뗐다.

"답답하죠. 제주도가 그렇지. 저희 친척들은 아예 다 육지로, 삼성병원으로 가요. 처음부터 가요 처음부터." 김 씨의 말에서 제주지역 의료 체계에 대한 불신이 묻어났다.

김 씨는 매일 엄마의 모습을 휴대전화로 기록했다. "가르릉. 가르릉." 응급실에 오기 전 찍은 영상에는 가쁜 숨을 내쉬는 고 씨의 모습이 고스란히 담겨 있었다. "제가 계속 엄마 영상을 찍어서 서울에 있는 친구들이나 의사들에게 보여주고 있거든요. 엄마가 이런 상태였어요. 이게 어제저녁에 찍은 건데 오늘 아침에 깨어나지 못하니까. 만에 하나 기도 폐쇄될까 봐 오긴 왔는데…”

소생실 옆 의자에 맥없이 앉아 있던 김 씨는 한동안 휴대전화에서 눈을 떼지 못했다. 그녀는 "무조건 전 재산을 팔아서라도 연명치료를 하겠다"고 말했다.

하지만 이틀 뒤인 19일 새벽, 김 씨 어머니는 숨을 거뒀다.

■중환자실은 포화….'기약 없는 대기'

지난달 28일 저녁 제주한라병원. 몰려드는 환자로 응급실은 발 디딜 틈이 없었다. 제주지역 권역외상센터인데다 시내 중심에 위치해 경증과 중증 할 것 없이 여러 환자가 이곳에 몰리고 있었다. 35개 중환자실 병상은 이미 꽉 찬 지 오래. 응급실 한쪽에는 중환자실에 올라가진 못한 환자들이 대기하는 중증 응급환자 진료구역이 마련돼 있었다.

지난달 25일 제주시 한림읍에서 사고를 당한 관광객 장 모(59) 씨는 이곳 대기실에서 집중 치료를 받고 있다. 장 씨는 짐을 옮기다 냉장고에 깔려 머리와 장기가 크게 손상돼 생사의 담장을 걷고 있었다.

"수술이 되게 복잡해요. 갈비뼈 부러진 것도 다 교정해야 하고. 그 정도면 폐도 찢어졌을 수도 있고. 뼈 주위에 근육이나 혈관이 다쳤을 수도 있고. 굉장히 큰 수술 될 거고, 그리고 난 다음에 기관절개수술을 같이할 겁니다. 혈소판 수치가 너무 낮아서 지금…"

조현민 제주한라병원 권역외상센터과장이 장 씨의 상태를 가족에게 설명했다. 사고 소식을 듣고 서울에서 내려온 장 씨의 아들 성명준 씨가 퉁퉁 부은 엄마의 손을 부여잡고 연신 '사랑해, 미안해' 라는 말을 되풀이했다. 회진을 마친 조현민 과장의 목소리에선 안타까움이 묻어났다.

"제주에서 중증회상 환자가 발생했을 때 중환자실에서 치료를 받아야 합니다. 못 받는 이유는 중환자실 자체가 절대적으로 부족하고, 그다음에 주변 병원들도 다 중환자실이 있는데 그걸 적절하게 활용을 못 하고 있기 때문입니다."

면회를 마친 성씨의 눈은 퉁퉁 부어있었다. "나름 권역센터고 나라에서 지정해준 곳이잖아요. 이런 곳에서 자리가 부족해 대기해야 한다는 게 이해가 안 돼요. 그런데 저희만 환자도 아니고…저희 뒤로도 대기자가 더 있다는 거잖아요. 그 사람들도 얼마나 답답하겠어요…" 성씨는 연거푸 답답함을 호소했다.

이날 하루에만 10명이 넘는 중환자가 생사의 갈림길에서 기약 없는 대기를 이어갔다.

성씨의 어머니는 일주일이 지나서야 중환자실로 옮겨질 수 있었다. 여전히 그녀는 혼수상태다.

■늘어나는 중환자, 줄어드는 중환자실

2016년 제주지역 6개 종합병원 중환자실 병상 수는 135곳에서 해마다 감소해 지난해 120곳까지 줄었다. 반면 뇌졸중이나 중증외상, 심정지 등 중증 응급질환자는 2014년 5천587명에서 2017년 1만 679명으로 매해 증가하고 있다.

지난해 제주도 내 중환자실 이용환자는 4천700여 명으로 이 가운데 절반에 가까운 2천200여 명이 70대 환자였다. 제주지역 43개 읍면동 가운데 16곳이 이미 초고령 사회에 진입한 상황을 고려하면 중환자실 부족 문제는 더는 피할 수 없는 과제다. 여기에 하루 17만 명이 넘는 관광객이 체류하고 있는 섬 지역 특성까지 고려하면 중환자실 문제는 지역에 국한할 수 없는 지경에 이르렀다.

현재 제주지역 중환자실 전담전문의는 3명에 중환자실 간호사는 2016년 159명, 2017년 152명, 2018년 148명 등 오히려 줄어드는 추세이다. 병상 수를 늘린다 하더라도 일할 의료진이 없는 상황이다.

송병철 제주대학교병원장은 "중환자들은 적절한 치료를 받아도 사망률이 20~30% 된다. 그런데 그런 환자들이 제주도에서 매해 100명 이상 길거리를 헤매고 있다는 것은 굉장히 심각한 문제"라며 "제주지역 중증환자 관리체계에 심각한 문제가 발생하고 있지만 방치되고 있는 것이 현실”이라고 지적했다.

송 원장은 이어 "제주대학교 병원의 지난해 성인중환자실 가동률은 95~98%에 달했다. 매일 병실이 없다는 뜻이다. 80%인 다른 국립대학병원과 큰 차이를 보인다"며 "(병실 부족 문제는) 더는 한 의료 기관만의 문제가 아니다. 중앙정부와 제주도 지방정부, 제주도의회, 제주지역 시민사회, 의료기관 등이 총체적으로 이를 해결하기 위해 머리를 맞대야 한다"고 목소리를 높였다.

김상길 서귀포의료원장은 "병원이 제대로 기능하려면 응급의료센터가 제 기능을 하고, 심뇌 혈관질환, 호흡기 등의 중환자를 다룰 수 있는 필수 중증질환을 치료할 수 있는 능력이 돼야 한다. 응급실이 환자를 아무리 잘 봐도 궁극적인 치료는 입원해서 수술하고 치료하는 중환자실과 수술장"이라며 도내 중증진료 강화의 필요성을 강조했다.

[방송 보기] [제주 중환자실 실태 보고서]①기다리다 죽는 사람들

지난달 17일 밤 제주 서귀포의료원 응급실. 거친 사이렌 소리와 함께 고 모(80) 할머니가 119 들것에 실려 왔다. 호스에 의지해 힘겹게 숨을 내쉬는 고 씨 뒤로 딸 김민아(가명) 씨가 함께 걸어 들어왔다. 김 씨는 이번이 처음이 아닌 듯 소생실로 옮겨진 어머니를 덤덤히 바라보고 있었다.

검사 결과 심한 폐렴에 호흡 부전, 임상적으로는 패혈증까지 의심됐다. 하지만 서귀포의료원에 호흡기 전문의가 없어 전문 진료가 불가능한 상황. 이동우 서귀포의료원 응급실 과장이 응급조치를 취한 뒤 상급병원인 제주대학교병원과 제주한라병원에 전원(병원 간 이송)을 문의했지만, 중환자실은 모두 만실이었다.

"제주대병원도 없고 한라병원도 없고 지금 우리 병원보다는 더 상급병원으로 가야 하는 건 맞는데 지금 자리가 없어서. 저희가 일단 항생제 치료하면서 기본적인 처치를 해보고요. 반응을 좀 볼 건데요. 우리가 할 수 있는 선에서 해결이 안 될 것 같은 느낌이 들거나 그러면 언제든지 다시 전원 문의해서….”

이 과장이 딸 김 씨에게 어머니의 상태를 설명했다. 덤덤해 보였던 김 씨는 한 시간 정도 지나 "엄마가 비행기 타고 육지(다른 지방)갈 형편이 안 돼 답답하다"며 조심스레 입을 뗐다.

"답답하죠. 제주도가 그렇지. 저희 친척들은 아예 다 육지로, 삼성병원으로 가요. 처음부터 가요 처음부터." 김 씨의 말에서 제주지역 의료 체계에 대한 불신이 묻어났다.

김 씨는 매일 엄마의 모습을 휴대전화로 기록했다. "가르릉. 가르릉." 응급실에 오기 전 찍은 영상에는 가쁜 숨을 내쉬는 고 씨의 모습이 고스란히 담겨 있었다. "제가 계속 엄마 영상을 찍어서 서울에 있는 친구들이나 의사들에게 보여주고 있거든요. 엄마가 이런 상태였어요. 이게 어제저녁에 찍은 건데 오늘 아침에 깨어나지 못하니까. 만에 하나 기도 폐쇄될까 봐 오긴 왔는데…”

소생실 옆 의자에 맥없이 앉아 있던 김 씨는 한동안 휴대전화에서 눈을 떼지 못했다. 그녀는 "무조건 전 재산을 팔아서라도 연명치료를 하겠다"고 말했다.

하지만 이틀 뒤인 19일 새벽, 김 씨 어머니는 숨을 거뒀다.

■중환자실은 포화….'기약 없는 대기'

지난달 28일 저녁 제주한라병원. 몰려드는 환자로 응급실은 발 디딜 틈이 없었다. 제주지역 권역외상센터인데다 시내 중심에 위치해 경증과 중증 할 것 없이 여러 환자가 이곳에 몰리고 있었다. 35개 중환자실 병상은 이미 꽉 찬 지 오래. 응급실 한쪽에는 중환자실에 올라가진 못한 환자들이 대기하는 중증 응급환자 진료구역이 마련돼 있었다.

지난달 25일 제주시 한림읍에서 사고를 당한 관광객 장 모(59) 씨는 이곳 대기실에서 집중 치료를 받고 있다. 장 씨는 짐을 옮기다 냉장고에 깔려 머리와 장기가 크게 손상돼 생사의 담장을 걷고 있었다.

"수술이 되게 복잡해요. 갈비뼈 부러진 것도 다 교정해야 하고. 그 정도면 폐도 찢어졌을 수도 있고. 뼈 주위에 근육이나 혈관이 다쳤을 수도 있고. 굉장히 큰 수술 될 거고, 그리고 난 다음에 기관절개수술을 같이할 겁니다. 혈소판 수치가 너무 낮아서 지금…"

조현민 제주한라병원 권역외상센터과장이 장 씨의 상태를 가족에게 설명했다. 사고 소식을 듣고 서울에서 내려온 장 씨의 아들 성명준 씨가 퉁퉁 부은 엄마의 손을 부여잡고 연신 '사랑해, 미안해' 라는 말을 되풀이했다. 회진을 마친 조현민 과장의 목소리에선 안타까움이 묻어났다.

"제주에서 중증회상 환자가 발생했을 때 중환자실에서 치료를 받아야 합니다. 못 받는 이유는 중환자실 자체가 절대적으로 부족하고, 그다음에 주변 병원들도 다 중환자실이 있는데 그걸 적절하게 활용을 못 하고 있기 때문입니다."

면회를 마친 성씨의 눈은 퉁퉁 부어있었다. "나름 권역센터고 나라에서 지정해준 곳이잖아요. 이런 곳에서 자리가 부족해 대기해야 한다는 게 이해가 안 돼요. 그런데 저희만 환자도 아니고…저희 뒤로도 대기자가 더 있다는 거잖아요. 그 사람들도 얼마나 답답하겠어요…" 성씨는 연거푸 답답함을 호소했다.

이날 하루에만 10명이 넘는 중환자가 생사의 갈림길에서 기약 없는 대기를 이어갔다.

성씨의 어머니는 일주일이 지나서야 중환자실로 옮겨질 수 있었다. 여전히 그녀는 혼수상태다.

■늘어나는 중환자, 줄어드는 중환자실

2016년 제주지역 6개 종합병원 중환자실 병상 수는 135곳에서 해마다 감소해 지난해 120곳까지 줄었다. 반면 뇌졸중이나 중증외상, 심정지 등 중증 응급질환자는 2014년 5천587명에서 2017년 1만 679명으로 매해 증가하고 있다.

지난해 제주도 내 중환자실 이용환자는 4천700여 명으로 이 가운데 절반에 가까운 2천200여 명이 70대 환자였다. 제주지역 43개 읍면동 가운데 16곳이 이미 초고령 사회에 진입한 상황을 고려하면 중환자실 부족 문제는 더는 피할 수 없는 과제다. 여기에 하루 17만 명이 넘는 관광객이 체류하고 있는 섬 지역 특성까지 고려하면 중환자실 문제는 지역에 국한할 수 없는 지경에 이르렀다.

현재 제주지역 중환자실 전담전문의는 3명에 중환자실 간호사는 2016년 159명, 2017년 152명, 2018년 148명 등 오히려 줄어드는 추세이다. 병상 수를 늘린다 하더라도 일할 의료진이 없는 상황이다.

송병철 제주대학교병원장은 "중환자들은 적절한 치료를 받아도 사망률이 20~30% 된다. 그런데 그런 환자들이 제주도에서 매해 100명 이상 길거리를 헤매고 있다는 것은 굉장히 심각한 문제"라며 "제주지역 중증환자 관리체계에 심각한 문제가 발생하고 있지만 방치되고 있는 것이 현실”이라고 지적했다.

송 원장은 이어 "제주대학교 병원의 지난해 성인중환자실 가동률은 95~98%에 달했다. 매일 병실이 없다는 뜻이다. 80%인 다른 국립대학병원과 큰 차이를 보인다"며 "(병실 부족 문제는) 더는 한 의료 기관만의 문제가 아니다. 중앙정부와 제주도 지방정부, 제주도의회, 제주지역 시민사회, 의료기관 등이 총체적으로 이를 해결하기 위해 머리를 맞대야 한다"고 목소리를 높였다.

김상길 서귀포의료원장은 "병원이 제대로 기능하려면 응급의료센터가 제 기능을 하고, 심뇌 혈관질환, 호흡기 등의 중환자를 다룰 수 있는 필수 중증질환을 치료할 수 있는 능력이 돼야 한다. 응급실이 환자를 아무리 잘 봐도 궁극적인 치료는 입원해서 수술하고 치료하는 중환자실과 수술장"이라며 도내 중증진료 강화의 필요성을 강조했다.

『 2017년 중환자실이 부족해 제주도 내 병원을 헤매다 아버지를 하늘로 떠나보낸 김 모 씨의 사례를 바탕으로 취재를 시작했습니다. 지난 한 달 동안 제주도 내 종합병원 응급실과 중환자실 현장을 취재했습니다. 하지만 2년이 지난 현재에도, 여전히 중환자실을 기다리다 죽는 사람들이 있었습니다. 비단 병원만의 문제가 아니었습니다. 중환자실 부족 이면에는 지역과 사회 문제 등이 복잡하게 얽혀 있었습니다. 'KBS제주 탐사K' 팀은 4회에 걸쳐 제주지역 의료 중증 응급의료 체계를 되짚고 더 나아가 제주지역에 맞는 현실적인 대안을 고민해 보고자 합니다. 2편에서는 제주지역 중환자실 부족의 구조적인 원인을 짚어봅니다.』

[방송 보기] [제주 중환자실 실태 보고서]①기다리다 죽는 사람들

-

-

문준영 기자 mjy@kbs.co.kr

문준영 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[속보] 윤 전 대통령 구속심사 종료…<br>서울구치소로 이동해 결과 대기](/data/layer/904/2025/07/20250709_QzCmMd.jpg)

![[속보] 금강서 물놀이하다 실종된 4명 중 2명 심정지 상태로 발견](/data/layer/904/2025/07/20250709_EUHrDq.jpg)

![[단독] ‘공천개입 핵심 물증’ 윤상현 휴대전화 미제출…야간 추가 압수수색도 실패](/data/layer/904/2025/07/20250709_dRidEM.png)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.