"세계 경영을 꿈꾸던 기업가" VS "외환위기를 초래한 경제사범"

고 김우중 전 대우그룹 회장을 떠올리면 등장하는 수식어입니다. 매우 상반된 이미지죠. 고 김 전 회장은 생전에 이처럼 극명히 엇갈리는 평가를 받았습니다.

지난 9일 김우중 전 대우그룹 회장이 별세했습니다. 언론은 관련 소식을 전하면서 김 전 회장의 생애를 담은 기사를 여러 건 보도했는데요. 이 가운데는 김 전 회장이 과연 공과를 모두 가지고 있었던 인물이 맞나 싶을 정도로 한쪽 면만 지나치게 두드러진 보도가 적지 않았습니다. 대부분 기사에는 세계 무대를 꿈꾸던 기업가, 1분 1초를 아껴가며 일하던 경영인으로서의 고 김 전 회장의 모습이 중점적으로 그려졌습니다.

고 김 전 회장은 1967년 설립한 대우실업에서 출발해 대우그룹을 일구며 한때 재계 서열 2위까지 성장시킨 자수성가형 기업인입니다. 김 전 회장은 뛰어난 사업 수완과 당시 정부의 수출 중심 정책으로 성장을 거듭했습니다. 특히 1998년에는 41개 계열사에 390여 개 해외법인을 거느리는 등 해외로 뻗어 나가면서 우리 경제가 한 단계 도약하는 밑거름을 제공한 것도 사실입니다.

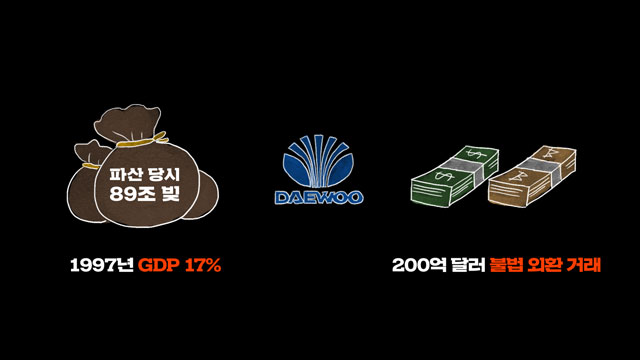

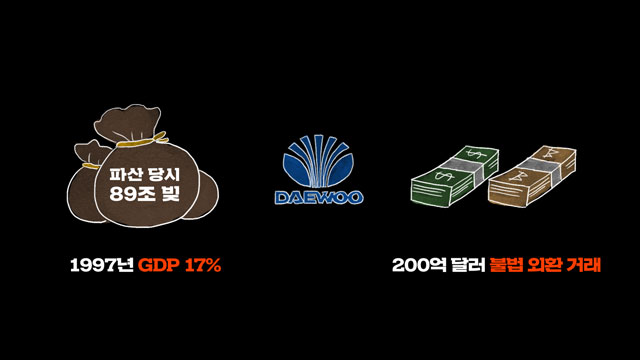

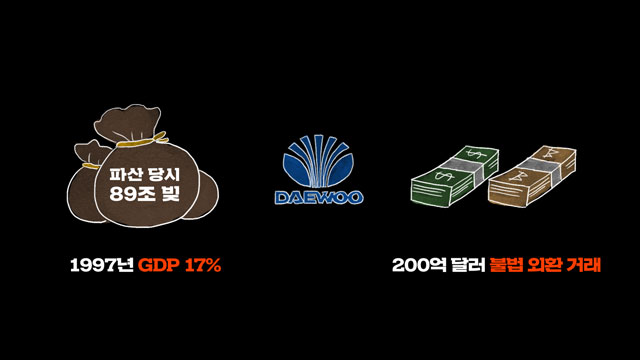

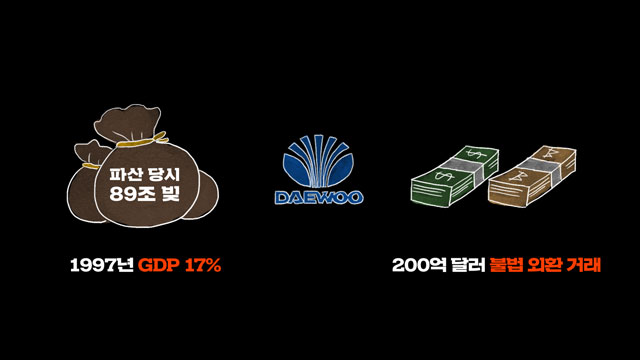

그런데 1997년~1998년 외환위기 시절을 떠올려 볼까요? 무리한 차입경영 등으로 당시 대우그룹의 부채 규모는 89조 원에 달했습니다. 1997년 우리나라 GDP(530조 원)의 17% 수준입니다. 대우그룹은 이를 갚지 못한 채 공중분해 됐고 그 여파로 우리나라 금융기관들은 부실의 늪에 빠졌습니다. 구조조정 과정에서 국민 혈세 30조 원도 투입됐었죠. 여기에 고 김 전 회장이 불법 외환거래를 한 사실까지 드러났습니다. 부실경영으로 기업 살림은 물론 나라 살림까지 어렵게 했고, 여기에 불법적인 비자금 조성까지 했다는 도덕적 비난을 받았습니다.

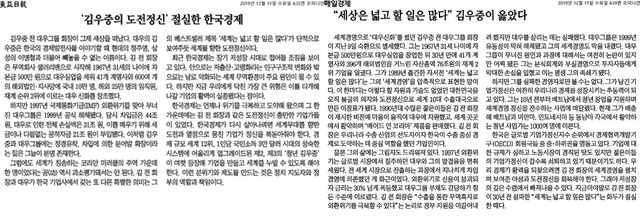

그럼에도 불구하고 언론은 대부분 고 김 전 회장의 성공 신화, 인간적인 면모를 부각하기에 바빴습니다. 지난 11일 동아일보는 "대우맨들은 고인이 1분 1초를 아껴가며 쉬지 않고 일하던 경영인이었다고 회고했다. 김 전 회장은 해외 출장 때마다 설렁탕을 파는 한식당을 찾았다고 한다. 밥 말아 후딱 먹고 일어서기 좋았기 때문이다. 고인은 또 출장지에서 직접 양말을 빨고, 땀 찬 정장 재킷에 묻은 소금기를 직접 털어낼 만큼 소탈했다고 한다"며 전 대우그룹 직원들이 기억하는 고인의 모습을 소개했습니다.

이런 기사, 어쩐지 과거에도 본 것 같습니다. 지난 2001년 정주영 현대그룹 회장이 별세했던 당시 동아일보 기사를 살펴볼까요? "그의 손은 바윗장처럼 크고 투박했다. 굵은 마디에 거치 손바닥 검게 탄 손등, 재벌 회장답지 않은 그 손은 85년 이력의 기록이었다. 하루 종일 땡볕 밭에서 일해도 배가 고팠던 소년 정주영이 서울로 무작정 올라왔을 때 가진 것이라고는 단돈 50전과 그 두 손뿐. 그 후 70년 정주영. 불가능을 가능하게 만드는 프론티어 정신, 한국 경제의 건설자. 미래를 읽는 최고의 마력, 그의 이름 앞에 붙은 수식어들은 정주영 신화의 처음과 끝을 설명해준다."

'J' 패널인 강유정 강남대 한영문화콘텐츠학과 교수는 "기사를 보면 고 김우중 회장은 기업인이 아니라 저는 스타가 아니냐는 생각이 든다"면서 "영웅주의 서사를 거의 그대로 따라가서 고인이 된 분을 영웅화하겠다는 의도가 너무 느껴진다"고 평가했습니다.

최배근 건국대 경제학과 교수는 이처럼 언론이 김 전 회장의 공에 집중하는 이유에 대해서 "현재 우리 사회에서 재벌은 가장 막강한 권력이다. 부정적인 평가를 강조할수록 현재의 재벌 이미지가 부정적이 되면서 재벌들이 싫어할 수 있다"면서 "광고에 의존하는 언론이 재벌 앞에서 굉장히 작아지기 때문에 이처럼 공을 강조하고 있는 것 같다"고 진단했습니다.

한편에서는 부고 기사가 다소 관대한 이유로 우리나라 특유의 온정주의 문화 때문이라는 의견도 있습니다. 추모하는 마음을 담아 예우 차원에서 공을 조명하는 것이 크게 비판해야 할지 의문이 든다고 생각할 수도 있습니다. 그러나 기사는 역사의 기록입니다. 역사적 인물에 대한 부고 기사 역시 역사적 평가의 자료가 될 수 있다는 점에서 더욱 객관적이고 정확한 내용을 담아야 하는 이유입니다.

실제로 외국의 부고 기사는 단순히 죽음을 알리는 것뿐 아니라 역사적 기록물로서 냉정한 평가를 담고 있습니다. 정준희 한양대 언론정보대학 겸임교수는 "유명한 사람들 같은 경우에는 사전에 부고 기사가 쓰여 있는 경우들도 매우 많다"며 "닥쳐서 쓰게 되면 잘못된 것들을 쓰게 될 가능성이 상당히 높아서, 엄청난 데이터를 쌓아놓고, 데스킹까지 다 거친 기본적인 초안들이 잡혀 있다"고 외국 부고 기사의 사례를 설명했습니다.

'저널리즘토크쇼 J'는 KBS 기자들의 취재와 전문가 패널의 토크를 통해 한국 언론의 현주소를 들여다보는 신개념 미디어비평 프로그램입니다. J 73회는 〈'김우중 별세' 언론이 위인전 쓰는 이유는?〉 이라는 주제로 오는 22일(일요일) 밤 9시 40분, KBS 1TV와 유튜브를 통해 방송됩니다. 정준희 한양대 언론정보대학 겸임교수, 팟캐스트 MC 최욱, 강유정 강남대 한영문화콘텐츠학과 교수, 최배근 건국대학교 경제학과 교수가 출연합니다.

고 김우중 전 대우그룹 회장을 떠올리면 등장하는 수식어입니다. 매우 상반된 이미지죠. 고 김 전 회장은 생전에 이처럼 극명히 엇갈리는 평가를 받았습니다.

지난 9일 김우중 전 대우그룹 회장이 별세했습니다. 언론은 관련 소식을 전하면서 김 전 회장의 생애를 담은 기사를 여러 건 보도했는데요. 이 가운데는 김 전 회장이 과연 공과를 모두 가지고 있었던 인물이 맞나 싶을 정도로 한쪽 면만 지나치게 두드러진 보도가 적지 않았습니다. 대부분 기사에는 세계 무대를 꿈꾸던 기업가, 1분 1초를 아껴가며 일하던 경영인으로서의 고 김 전 회장의 모습이 중점적으로 그려졌습니다.

고 김 전 회장은 1967년 설립한 대우실업에서 출발해 대우그룹을 일구며 한때 재계 서열 2위까지 성장시킨 자수성가형 기업인입니다. 김 전 회장은 뛰어난 사업 수완과 당시 정부의 수출 중심 정책으로 성장을 거듭했습니다. 특히 1998년에는 41개 계열사에 390여 개 해외법인을 거느리는 등 해외로 뻗어 나가면서 우리 경제가 한 단계 도약하는 밑거름을 제공한 것도 사실입니다.

그런데 1997년~1998년 외환위기 시절을 떠올려 볼까요? 무리한 차입경영 등으로 당시 대우그룹의 부채 규모는 89조 원에 달했습니다. 1997년 우리나라 GDP(530조 원)의 17% 수준입니다. 대우그룹은 이를 갚지 못한 채 공중분해 됐고 그 여파로 우리나라 금융기관들은 부실의 늪에 빠졌습니다. 구조조정 과정에서 국민 혈세 30조 원도 투입됐었죠. 여기에 고 김 전 회장이 불법 외환거래를 한 사실까지 드러났습니다. 부실경영으로 기업 살림은 물론 나라 살림까지 어렵게 했고, 여기에 불법적인 비자금 조성까지 했다는 도덕적 비난을 받았습니다.

그럼에도 불구하고 언론은 대부분 고 김 전 회장의 성공 신화, 인간적인 면모를 부각하기에 바빴습니다. 지난 11일 동아일보는 "대우맨들은 고인이 1분 1초를 아껴가며 쉬지 않고 일하던 경영인이었다고 회고했다. 김 전 회장은 해외 출장 때마다 설렁탕을 파는 한식당을 찾았다고 한다. 밥 말아 후딱 먹고 일어서기 좋았기 때문이다. 고인은 또 출장지에서 직접 양말을 빨고, 땀 찬 정장 재킷에 묻은 소금기를 직접 털어낼 만큼 소탈했다고 한다"며 전 대우그룹 직원들이 기억하는 고인의 모습을 소개했습니다.

이런 기사, 어쩐지 과거에도 본 것 같습니다. 지난 2001년 정주영 현대그룹 회장이 별세했던 당시 동아일보 기사를 살펴볼까요? "그의 손은 바윗장처럼 크고 투박했다. 굵은 마디에 거치 손바닥 검게 탄 손등, 재벌 회장답지 않은 그 손은 85년 이력의 기록이었다. 하루 종일 땡볕 밭에서 일해도 배가 고팠던 소년 정주영이 서울로 무작정 올라왔을 때 가진 것이라고는 단돈 50전과 그 두 손뿐. 그 후 70년 정주영. 불가능을 가능하게 만드는 프론티어 정신, 한국 경제의 건설자. 미래를 읽는 최고의 마력, 그의 이름 앞에 붙은 수식어들은 정주영 신화의 처음과 끝을 설명해준다."

'J' 패널인 강유정 강남대 한영문화콘텐츠학과 교수는 "기사를 보면 고 김우중 회장은 기업인이 아니라 저는 스타가 아니냐는 생각이 든다"면서 "영웅주의 서사를 거의 그대로 따라가서 고인이 된 분을 영웅화하겠다는 의도가 너무 느껴진다"고 평가했습니다.

최배근 건국대 경제학과 교수는 이처럼 언론이 김 전 회장의 공에 집중하는 이유에 대해서 "현재 우리 사회에서 재벌은 가장 막강한 권력이다. 부정적인 평가를 강조할수록 현재의 재벌 이미지가 부정적이 되면서 재벌들이 싫어할 수 있다"면서 "광고에 의존하는 언론이 재벌 앞에서 굉장히 작아지기 때문에 이처럼 공을 강조하고 있는 것 같다"고 진단했습니다.

한편에서는 부고 기사가 다소 관대한 이유로 우리나라 특유의 온정주의 문화 때문이라는 의견도 있습니다. 추모하는 마음을 담아 예우 차원에서 공을 조명하는 것이 크게 비판해야 할지 의문이 든다고 생각할 수도 있습니다. 그러나 기사는 역사의 기록입니다. 역사적 인물에 대한 부고 기사 역시 역사적 평가의 자료가 될 수 있다는 점에서 더욱 객관적이고 정확한 내용을 담아야 하는 이유입니다.

실제로 외국의 부고 기사는 단순히 죽음을 알리는 것뿐 아니라 역사적 기록물로서 냉정한 평가를 담고 있습니다. 정준희 한양대 언론정보대학 겸임교수는 "유명한 사람들 같은 경우에는 사전에 부고 기사가 쓰여 있는 경우들도 매우 많다"며 "닥쳐서 쓰게 되면 잘못된 것들을 쓰게 될 가능성이 상당히 높아서, 엄청난 데이터를 쌓아놓고, 데스킹까지 다 거친 기본적인 초안들이 잡혀 있다"고 외국 부고 기사의 사례를 설명했습니다.

'저널리즘토크쇼 J'는 KBS 기자들의 취재와 전문가 패널의 토크를 통해 한국 언론의 현주소를 들여다보는 신개념 미디어비평 프로그램입니다. J 73회는 〈'김우중 별세' 언론이 위인전 쓰는 이유는?〉 이라는 주제로 오는 22일(일요일) 밤 9시 40분, KBS 1TV와 유튜브를 통해 방송됩니다. 정준희 한양대 언론정보대학 겸임교수, 팟캐스트 MC 최욱, 강유정 강남대 한영문화콘텐츠학과 교수, 최배근 건국대학교 경제학과 교수가 출연합니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [저리톡] ‘김우중 별세’ 언론이 위인전 쓰는 이유는?

-

- 입력 2019-12-21 08:00:16

"세계 경영을 꿈꾸던 기업가" VS "외환위기를 초래한 경제사범"

고 김우중 전 대우그룹 회장을 떠올리면 등장하는 수식어입니다. 매우 상반된 이미지죠. 고 김 전 회장은 생전에 이처럼 극명히 엇갈리는 평가를 받았습니다.

지난 9일 김우중 전 대우그룹 회장이 별세했습니다. 언론은 관련 소식을 전하면서 김 전 회장의 생애를 담은 기사를 여러 건 보도했는데요. 이 가운데는 김 전 회장이 과연 공과를 모두 가지고 있었던 인물이 맞나 싶을 정도로 한쪽 면만 지나치게 두드러진 보도가 적지 않았습니다. 대부분 기사에는 세계 무대를 꿈꾸던 기업가, 1분 1초를 아껴가며 일하던 경영인으로서의 고 김 전 회장의 모습이 중점적으로 그려졌습니다.

고 김 전 회장은 1967년 설립한 대우실업에서 출발해 대우그룹을 일구며 한때 재계 서열 2위까지 성장시킨 자수성가형 기업인입니다. 김 전 회장은 뛰어난 사업 수완과 당시 정부의 수출 중심 정책으로 성장을 거듭했습니다. 특히 1998년에는 41개 계열사에 390여 개 해외법인을 거느리는 등 해외로 뻗어 나가면서 우리 경제가 한 단계 도약하는 밑거름을 제공한 것도 사실입니다.

그런데 1997년~1998년 외환위기 시절을 떠올려 볼까요? 무리한 차입경영 등으로 당시 대우그룹의 부채 규모는 89조 원에 달했습니다. 1997년 우리나라 GDP(530조 원)의 17% 수준입니다. 대우그룹은 이를 갚지 못한 채 공중분해 됐고 그 여파로 우리나라 금융기관들은 부실의 늪에 빠졌습니다. 구조조정 과정에서 국민 혈세 30조 원도 투입됐었죠. 여기에 고 김 전 회장이 불법 외환거래를 한 사실까지 드러났습니다. 부실경영으로 기업 살림은 물론 나라 살림까지 어렵게 했고, 여기에 불법적인 비자금 조성까지 했다는 도덕적 비난을 받았습니다.

그럼에도 불구하고 언론은 대부분 고 김 전 회장의 성공 신화, 인간적인 면모를 부각하기에 바빴습니다. 지난 11일 동아일보는 "대우맨들은 고인이 1분 1초를 아껴가며 쉬지 않고 일하던 경영인이었다고 회고했다. 김 전 회장은 해외 출장 때마다 설렁탕을 파는 한식당을 찾았다고 한다. 밥 말아 후딱 먹고 일어서기 좋았기 때문이다. 고인은 또 출장지에서 직접 양말을 빨고, 땀 찬 정장 재킷에 묻은 소금기를 직접 털어낼 만큼 소탈했다고 한다"며 전 대우그룹 직원들이 기억하는 고인의 모습을 소개했습니다.

이런 기사, 어쩐지 과거에도 본 것 같습니다. 지난 2001년 정주영 현대그룹 회장이 별세했던 당시 동아일보 기사를 살펴볼까요? "그의 손은 바윗장처럼 크고 투박했다. 굵은 마디에 거치 손바닥 검게 탄 손등, 재벌 회장답지 않은 그 손은 85년 이력의 기록이었다. 하루 종일 땡볕 밭에서 일해도 배가 고팠던 소년 정주영이 서울로 무작정 올라왔을 때 가진 것이라고는 단돈 50전과 그 두 손뿐. 그 후 70년 정주영. 불가능을 가능하게 만드는 프론티어 정신, 한국 경제의 건설자. 미래를 읽는 최고의 마력, 그의 이름 앞에 붙은 수식어들은 정주영 신화의 처음과 끝을 설명해준다."

'J' 패널인 강유정 강남대 한영문화콘텐츠학과 교수는 "기사를 보면 고 김우중 회장은 기업인이 아니라 저는 스타가 아니냐는 생각이 든다"면서 "영웅주의 서사를 거의 그대로 따라가서 고인이 된 분을 영웅화하겠다는 의도가 너무 느껴진다"고 평가했습니다.

최배근 건국대 경제학과 교수는 이처럼 언론이 김 전 회장의 공에 집중하는 이유에 대해서 "현재 우리 사회에서 재벌은 가장 막강한 권력이다. 부정적인 평가를 강조할수록 현재의 재벌 이미지가 부정적이 되면서 재벌들이 싫어할 수 있다"면서 "광고에 의존하는 언론이 재벌 앞에서 굉장히 작아지기 때문에 이처럼 공을 강조하고 있는 것 같다"고 진단했습니다.

한편에서는 부고 기사가 다소 관대한 이유로 우리나라 특유의 온정주의 문화 때문이라는 의견도 있습니다. 추모하는 마음을 담아 예우 차원에서 공을 조명하는 것이 크게 비판해야 할지 의문이 든다고 생각할 수도 있습니다. 그러나 기사는 역사의 기록입니다. 역사적 인물에 대한 부고 기사 역시 역사적 평가의 자료가 될 수 있다는 점에서 더욱 객관적이고 정확한 내용을 담아야 하는 이유입니다.

실제로 외국의 부고 기사는 단순히 죽음을 알리는 것뿐 아니라 역사적 기록물로서 냉정한 평가를 담고 있습니다. 정준희 한양대 언론정보대학 겸임교수는 "유명한 사람들 같은 경우에는 사전에 부고 기사가 쓰여 있는 경우들도 매우 많다"며 "닥쳐서 쓰게 되면 잘못된 것들을 쓰게 될 가능성이 상당히 높아서, 엄청난 데이터를 쌓아놓고, 데스킹까지 다 거친 기본적인 초안들이 잡혀 있다"고 외국 부고 기사의 사례를 설명했습니다.

'저널리즘토크쇼 J'는 KBS 기자들의 취재와 전문가 패널의 토크를 통해 한국 언론의 현주소를 들여다보는 신개념 미디어비평 프로그램입니다. J 73회는 〈'김우중 별세' 언론이 위인전 쓰는 이유는?〉 이라는 주제로 오는 22일(일요일) 밤 9시 40분, KBS 1TV와 유튜브를 통해 방송됩니다. 정준희 한양대 언론정보대학 겸임교수, 팟캐스트 MC 최욱, 강유정 강남대 한영문화콘텐츠학과 교수, 최배근 건국대학교 경제학과 교수가 출연합니다.

고 김우중 전 대우그룹 회장을 떠올리면 등장하는 수식어입니다. 매우 상반된 이미지죠. 고 김 전 회장은 생전에 이처럼 극명히 엇갈리는 평가를 받았습니다.

지난 9일 김우중 전 대우그룹 회장이 별세했습니다. 언론은 관련 소식을 전하면서 김 전 회장의 생애를 담은 기사를 여러 건 보도했는데요. 이 가운데는 김 전 회장이 과연 공과를 모두 가지고 있었던 인물이 맞나 싶을 정도로 한쪽 면만 지나치게 두드러진 보도가 적지 않았습니다. 대부분 기사에는 세계 무대를 꿈꾸던 기업가, 1분 1초를 아껴가며 일하던 경영인으로서의 고 김 전 회장의 모습이 중점적으로 그려졌습니다.

고 김 전 회장은 1967년 설립한 대우실업에서 출발해 대우그룹을 일구며 한때 재계 서열 2위까지 성장시킨 자수성가형 기업인입니다. 김 전 회장은 뛰어난 사업 수완과 당시 정부의 수출 중심 정책으로 성장을 거듭했습니다. 특히 1998년에는 41개 계열사에 390여 개 해외법인을 거느리는 등 해외로 뻗어 나가면서 우리 경제가 한 단계 도약하는 밑거름을 제공한 것도 사실입니다.

그런데 1997년~1998년 외환위기 시절을 떠올려 볼까요? 무리한 차입경영 등으로 당시 대우그룹의 부채 규모는 89조 원에 달했습니다. 1997년 우리나라 GDP(530조 원)의 17% 수준입니다. 대우그룹은 이를 갚지 못한 채 공중분해 됐고 그 여파로 우리나라 금융기관들은 부실의 늪에 빠졌습니다. 구조조정 과정에서 국민 혈세 30조 원도 투입됐었죠. 여기에 고 김 전 회장이 불법 외환거래를 한 사실까지 드러났습니다. 부실경영으로 기업 살림은 물론 나라 살림까지 어렵게 했고, 여기에 불법적인 비자금 조성까지 했다는 도덕적 비난을 받았습니다.

그럼에도 불구하고 언론은 대부분 고 김 전 회장의 성공 신화, 인간적인 면모를 부각하기에 바빴습니다. 지난 11일 동아일보는 "대우맨들은 고인이 1분 1초를 아껴가며 쉬지 않고 일하던 경영인이었다고 회고했다. 김 전 회장은 해외 출장 때마다 설렁탕을 파는 한식당을 찾았다고 한다. 밥 말아 후딱 먹고 일어서기 좋았기 때문이다. 고인은 또 출장지에서 직접 양말을 빨고, 땀 찬 정장 재킷에 묻은 소금기를 직접 털어낼 만큼 소탈했다고 한다"며 전 대우그룹 직원들이 기억하는 고인의 모습을 소개했습니다.

이런 기사, 어쩐지 과거에도 본 것 같습니다. 지난 2001년 정주영 현대그룹 회장이 별세했던 당시 동아일보 기사를 살펴볼까요? "그의 손은 바윗장처럼 크고 투박했다. 굵은 마디에 거치 손바닥 검게 탄 손등, 재벌 회장답지 않은 그 손은 85년 이력의 기록이었다. 하루 종일 땡볕 밭에서 일해도 배가 고팠던 소년 정주영이 서울로 무작정 올라왔을 때 가진 것이라고는 단돈 50전과 그 두 손뿐. 그 후 70년 정주영. 불가능을 가능하게 만드는 프론티어 정신, 한국 경제의 건설자. 미래를 읽는 최고의 마력, 그의 이름 앞에 붙은 수식어들은 정주영 신화의 처음과 끝을 설명해준다."

'J' 패널인 강유정 강남대 한영문화콘텐츠학과 교수는 "기사를 보면 고 김우중 회장은 기업인이 아니라 저는 스타가 아니냐는 생각이 든다"면서 "영웅주의 서사를 거의 그대로 따라가서 고인이 된 분을 영웅화하겠다는 의도가 너무 느껴진다"고 평가했습니다.

최배근 건국대 경제학과 교수는 이처럼 언론이 김 전 회장의 공에 집중하는 이유에 대해서 "현재 우리 사회에서 재벌은 가장 막강한 권력이다. 부정적인 평가를 강조할수록 현재의 재벌 이미지가 부정적이 되면서 재벌들이 싫어할 수 있다"면서 "광고에 의존하는 언론이 재벌 앞에서 굉장히 작아지기 때문에 이처럼 공을 강조하고 있는 것 같다"고 진단했습니다.

한편에서는 부고 기사가 다소 관대한 이유로 우리나라 특유의 온정주의 문화 때문이라는 의견도 있습니다. 추모하는 마음을 담아 예우 차원에서 공을 조명하는 것이 크게 비판해야 할지 의문이 든다고 생각할 수도 있습니다. 그러나 기사는 역사의 기록입니다. 역사적 인물에 대한 부고 기사 역시 역사적 평가의 자료가 될 수 있다는 점에서 더욱 객관적이고 정확한 내용을 담아야 하는 이유입니다.

실제로 외국의 부고 기사는 단순히 죽음을 알리는 것뿐 아니라 역사적 기록물로서 냉정한 평가를 담고 있습니다. 정준희 한양대 언론정보대학 겸임교수는 "유명한 사람들 같은 경우에는 사전에 부고 기사가 쓰여 있는 경우들도 매우 많다"며 "닥쳐서 쓰게 되면 잘못된 것들을 쓰게 될 가능성이 상당히 높아서, 엄청난 데이터를 쌓아놓고, 데스킹까지 다 거친 기본적인 초안들이 잡혀 있다"고 외국 부고 기사의 사례를 설명했습니다.

'저널리즘토크쇼 J'는 KBS 기자들의 취재와 전문가 패널의 토크를 통해 한국 언론의 현주소를 들여다보는 신개념 미디어비평 프로그램입니다. J 73회는 〈'김우중 별세' 언론이 위인전 쓰는 이유는?〉 이라는 주제로 오는 22일(일요일) 밤 9시 40분, KBS 1TV와 유튜브를 통해 방송됩니다. 정준희 한양대 언론정보대학 겸임교수, 팟캐스트 MC 최욱, 강유정 강남대 한영문화콘텐츠학과 교수, 최배근 건국대학교 경제학과 교수가 출연합니다.

-

-

이지은 기자 written@kbs.co.kr

이지은 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[속보] 국회 법사위 소위, ‘임기연장’ 등 헌재법개정안 야당 주도 의결](/data/layer/904/2025/03/20250331_cgCFge.jpg)

![[속보] 총리실 “야당 면담요청, 통상 등 현안부터 대응 후 검토”](/data/layer/904/2025/03/20250331_47M19P.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.