[특파원리포트] 생체실험실·시신 소각장…“나치 잔혹사도 교훈으로”

입력 2020.02.22 (20:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

폴란드의 아우슈비츠 강제수용소를 들어본 사람은 많지만, 나치 독일이 2차대전 동안 운영했던 수용소가 유럽 전역에 걸쳐 무려 42,500여 개나 됐다는 사실을 아는 사람은 많지 않을 것이다. 수용소에선 각종 고문과 생체실험 등의 만행이 자행됐다. 독일 내 강제수용소 중 최대 규모이자 잔혹함의 상징으로 불렸던 '부헨발트 수용소'를 취재했다.

해부실·소각장…굶주림·강제노역으로 숨진 뒤 잿더미

부헨발트 수용소는 독일 중부도시 바이마르에서 10km 떨어진 숲 속에 자리잡고 있다. '부헨발트'(Buchenwald)란 우리말로 '너도밤나무 숲'이란 뜻이다. 나치 독일이 이 곳의 울창한 숲을 밀고 수용소를 만들면서 붙인 이름이다. 밤나무가 많은 곳이 아니었는데도 나치는 일종의 목가적인 이름을 붙여 수용소의 존재를 희석시키려 했던 것으로 보인다. 수감자 숙소는 40ha, 나치친위대의 감시용 시설을 포함해 수용소 전체 면적은 190ha에 이르렀다.

수용소 정문엔 '각자에게 제 몫을'(Jedem das Seine)이란 문구가 적혀 있다. "수용소 생활이 너희들의 운명이다. 너희는 여기 있는 게 마땅하다"는 뜻으로 수감자들을 모욕하기 위한 나치의 표현이었다. 매일 아침 저녁 수감자들은 이 문구를 바라보며 점호를 받았다.

수용소 안으로 들어가면 더욱 불편한 과거의 진실과 마주하게 된다. 해부실 중앙에는 타일로 만들어진 인체 해부대가 있다. 나치는 이 곳에 시신을 올려놓고 각종 장기를 적출하고 생체실험을 자행했다. 해부대는 흘러나온 혈액과 체액이 고이지 않도록 설계됐다. 적출된 장기는 인근 대학의 의대생들을 위한 실습용으로 제공됐다. 나치는 특히 새로운 독극물과 해독제를 만들면 먼저 부헨발트 수용소 수감자들을 대상으로 실험을 거쳤다.

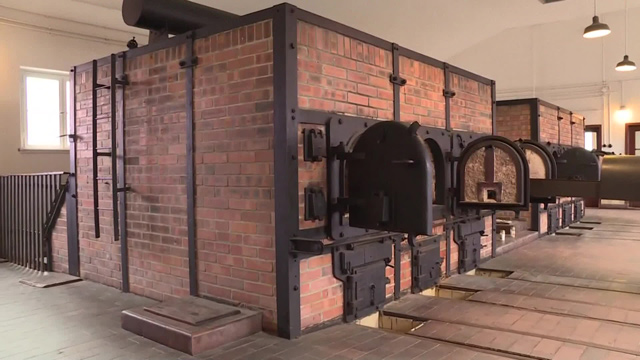

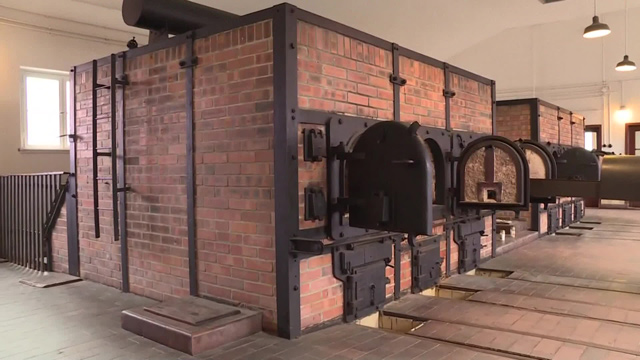

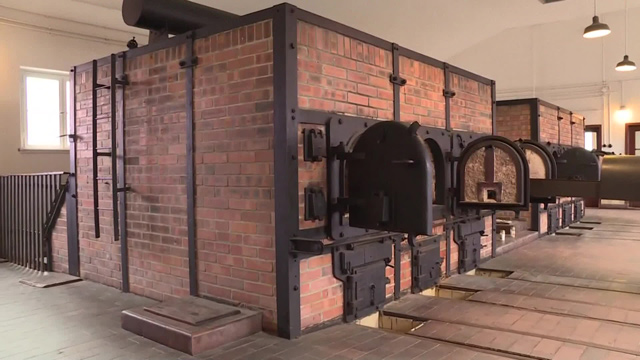

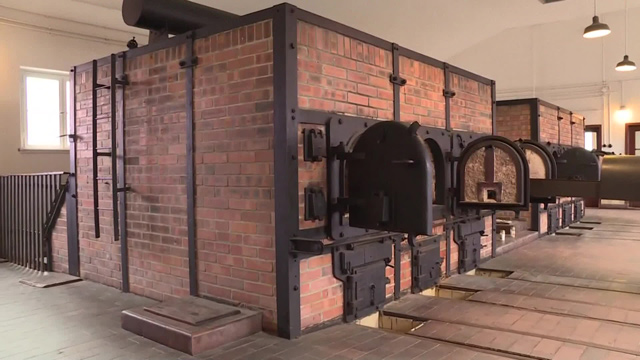

해부와 생체실험이 끝나면 시신들은 바로 옆방인 처리실로 옮겨졌다. 시신 처리실은 다름 아닌 소각장. 빵을 굽는 오븐처럼 생긴 대형 소각로 2개에 화로 구멍이 각각 3개씩 있다. 모두 6개의 화로에서 하루 4백 구의 시신이 잿더미로 변했다. 초기에 바이마르 시내 묘지의 화장시설을 이용했던 나치는 감당할 수 없을 정도로 시신이 넘쳐나자 기계·오븐 제조회사에 소각로 설계를 특별 의뢰했다. 2차대전이 끝나갈 무렵엔 처리할 시신은 늘어나는데 석탄은 부족해, 수용소가 해방되기 몇 주 전부터는 시신을 태울 수조차 없었다고 한다.

수용소가 세워진 1937년부터 연합군에 의해 해방된 1945년까지 유대인과 정치범, 포로, 집시 등 28만여 명이 부헨발트에 수감됐는데, 이 가운데 5만 6천여 명이 숨졌다. 굶주림과 강제노역, 고문, 질병 등 사망 원인은 다양했다. 이 때문에 부헨발트 수용소는 '시체 공장'으로 불리우기도 했다.

피부 벗겨내 물건 만드는 게 취미…"문명사회에서 이런 일이?"

1945년 4월 11일 수용소에 도착한 미군 제6기갑사단 앞에 처참한 광경이 펼쳐졌다. 나치가 미처 처리하지 못한 시신들이 무더기로 쌓여 있었고 악취가 진동했다. 살아남은 사람들은 뼈만 앙상한 몰골을 한 채 제대로 서 있기도 힘들어 했다. 성인 생존자의 평균 체중이 32kg에 불과했다. 전쟁으로 단련된 군인들도 견디기 힘든 상황이었다.

보고를 받은 아이젠하워 연합군 사령관도 현장을 방문했다. 나치의 만행을 눈으로 확인한 아이젠하워 사령관은 바이마르 주민들을 불러 그들의 정부가 저지른 잔혹한 현장을 직접 보게 했다. 처음에 호기심 어린 표정으로 왔던 주민들은 이내 얼굴이 일그러졌다.

테이블 위엔 사람 피부로 만든 전등 갓, 벗겨낸 피부에 그린 외설적인 그림, 5분의 1 크기로 축소시킨 사람 머리 등이 놓여 있었다. 당시 부헨발트 수용소 소장의 아내인 일제 코흐를 비롯해 일부 나치 친위대 장교 부인들은 사람 피부로 만든 책 표지 등을 갖고 싶어하는 가학적인 취미가 있었다고 한다.

수용소를 돌아본 바이마르 주민들은 대부분 나치의 만행을 몰랐다고 부인했다. 자신들 곁에서 이런 끔찍한 일이 있었다는 사실을 몰랐다며 놀란 척 하는 사람들도 있었다고 한다. 하지만 트럭들이 수시로 수용소를 드나들고, 소각장 굴뚝에서 검은 연기와 냄새가 났기 때문에 이를 몰랐다고 하는 건 이치에 맞지 않는다는 게 대체적인 평가다. 실제로 주민들이 냄새에 대해 불평을 털어놓기도 했다고 한다.

부헨발트 수용소는 바이마르에서 불과 10km 떨어진 거리에 있다. 독일이 자랑하는 문학가 괴테와 쉴러가 고전주의 문학을 꽃피우고, 최초의 공화국 헌법이 공포된 대표적 문화도시 바로 옆에서 이런 잔혹한 만행이 자행됐다는 건 참 아이러니한 일이 아닐 수 없다. 문명화된 사회도 쉽게 타락할 수 있다는 교훈을 일깨워 준다.

교육장으로 변한 강제수용소…"경멸의 역사 되풀이돼선 안돼"

1990년 독일 통일 이후 수용소는 기념관으로 바뀌었다. 학교와 연계한 교육 프로그램을 수시로 진행하는 등 특히 젊은 세대를 위한 역사교육에 힘을 기울인다. 기념관은 유대인 배척주의와 인종주의가 여전한 현실을 우려한다. 수용소의 크리스티안 옌쉬 홍보담당 직원은 "나치즘의 경험을 토대로 오늘날 독일이 단단한 민주주의를 갖추게 됐다"면서 "배척과 증오 등 사회의 맹점을 청산하기 위해 계속 노력해야 한다"고 강조했다.

1945년 강제수용소가 해방된 지 올해로 75주년을 맞는다. 1월 27일 폴란드 아우슈비츠 수용소에선 수용소 해방 75주년 기념식이 열렸다. 프랑크-발터 슈타인마이어 독일 대통령과 안제이 두다 폴란드 대통령을 비롯한 각국 지도자들은 반유대주의와 인종차별주의가 더욱 기승을 부리는 현실을 개탄하며 이에 맞서 싸울 것을 촉구했다.

과거사를 부정하는 국가에겐 미래가 없다. 잔혹한 역사도 교훈으로 삼을 줄 아는 용기가 그 나라의 현재와 미래를 결정함을 강제수용소는 묵묵히 말해주고 있다.

해부실·소각장…굶주림·강제노역으로 숨진 뒤 잿더미

부헨발트 수용소는 독일 중부도시 바이마르에서 10km 떨어진 숲 속에 자리잡고 있다. '부헨발트'(Buchenwald)란 우리말로 '너도밤나무 숲'이란 뜻이다. 나치 독일이 이 곳의 울창한 숲을 밀고 수용소를 만들면서 붙인 이름이다. 밤나무가 많은 곳이 아니었는데도 나치는 일종의 목가적인 이름을 붙여 수용소의 존재를 희석시키려 했던 것으로 보인다. 수감자 숙소는 40ha, 나치친위대의 감시용 시설을 포함해 수용소 전체 면적은 190ha에 이르렀다.

수용소 정문엔 '각자에게 제 몫을'(Jedem das Seine)이란 문구가 적혀 있다. "수용소 생활이 너희들의 운명이다. 너희는 여기 있는 게 마땅하다"는 뜻으로 수감자들을 모욕하기 위한 나치의 표현이었다. 매일 아침 저녁 수감자들은 이 문구를 바라보며 점호를 받았다.

수용소 안으로 들어가면 더욱 불편한 과거의 진실과 마주하게 된다. 해부실 중앙에는 타일로 만들어진 인체 해부대가 있다. 나치는 이 곳에 시신을 올려놓고 각종 장기를 적출하고 생체실험을 자행했다. 해부대는 흘러나온 혈액과 체액이 고이지 않도록 설계됐다. 적출된 장기는 인근 대학의 의대생들을 위한 실습용으로 제공됐다. 나치는 특히 새로운 독극물과 해독제를 만들면 먼저 부헨발트 수용소 수감자들을 대상으로 실험을 거쳤다.

해부와 생체실험이 끝나면 시신들은 바로 옆방인 처리실로 옮겨졌다. 시신 처리실은 다름 아닌 소각장. 빵을 굽는 오븐처럼 생긴 대형 소각로 2개에 화로 구멍이 각각 3개씩 있다. 모두 6개의 화로에서 하루 4백 구의 시신이 잿더미로 변했다. 초기에 바이마르 시내 묘지의 화장시설을 이용했던 나치는 감당할 수 없을 정도로 시신이 넘쳐나자 기계·오븐 제조회사에 소각로 설계를 특별 의뢰했다. 2차대전이 끝나갈 무렵엔 처리할 시신은 늘어나는데 석탄은 부족해, 수용소가 해방되기 몇 주 전부터는 시신을 태울 수조차 없었다고 한다.

수용소가 세워진 1937년부터 연합군에 의해 해방된 1945년까지 유대인과 정치범, 포로, 집시 등 28만여 명이 부헨발트에 수감됐는데, 이 가운데 5만 6천여 명이 숨졌다. 굶주림과 강제노역, 고문, 질병 등 사망 원인은 다양했다. 이 때문에 부헨발트 수용소는 '시체 공장'으로 불리우기도 했다.

피부 벗겨내 물건 만드는 게 취미…"문명사회에서 이런 일이?"

1945년 4월 11일 수용소에 도착한 미군 제6기갑사단 앞에 처참한 광경이 펼쳐졌다. 나치가 미처 처리하지 못한 시신들이 무더기로 쌓여 있었고 악취가 진동했다. 살아남은 사람들은 뼈만 앙상한 몰골을 한 채 제대로 서 있기도 힘들어 했다. 성인 생존자의 평균 체중이 32kg에 불과했다. 전쟁으로 단련된 군인들도 견디기 힘든 상황이었다.

보고를 받은 아이젠하워 연합군 사령관도 현장을 방문했다. 나치의 만행을 눈으로 확인한 아이젠하워 사령관은 바이마르 주민들을 불러 그들의 정부가 저지른 잔혹한 현장을 직접 보게 했다. 처음에 호기심 어린 표정으로 왔던 주민들은 이내 얼굴이 일그러졌다.

테이블 위엔 사람 피부로 만든 전등 갓, 벗겨낸 피부에 그린 외설적인 그림, 5분의 1 크기로 축소시킨 사람 머리 등이 놓여 있었다. 당시 부헨발트 수용소 소장의 아내인 일제 코흐를 비롯해 일부 나치 친위대 장교 부인들은 사람 피부로 만든 책 표지 등을 갖고 싶어하는 가학적인 취미가 있었다고 한다.

수용소를 돌아본 바이마르 주민들은 대부분 나치의 만행을 몰랐다고 부인했다. 자신들 곁에서 이런 끔찍한 일이 있었다는 사실을 몰랐다며 놀란 척 하는 사람들도 있었다고 한다. 하지만 트럭들이 수시로 수용소를 드나들고, 소각장 굴뚝에서 검은 연기와 냄새가 났기 때문에 이를 몰랐다고 하는 건 이치에 맞지 않는다는 게 대체적인 평가다. 실제로 주민들이 냄새에 대해 불평을 털어놓기도 했다고 한다.

부헨발트 수용소는 바이마르에서 불과 10km 떨어진 거리에 있다. 독일이 자랑하는 문학가 괴테와 쉴러가 고전주의 문학을 꽃피우고, 최초의 공화국 헌법이 공포된 대표적 문화도시 바로 옆에서 이런 잔혹한 만행이 자행됐다는 건 참 아이러니한 일이 아닐 수 없다. 문명화된 사회도 쉽게 타락할 수 있다는 교훈을 일깨워 준다.

교육장으로 변한 강제수용소…"경멸의 역사 되풀이돼선 안돼"

1990년 독일 통일 이후 수용소는 기념관으로 바뀌었다. 학교와 연계한 교육 프로그램을 수시로 진행하는 등 특히 젊은 세대를 위한 역사교육에 힘을 기울인다. 기념관은 유대인 배척주의와 인종주의가 여전한 현실을 우려한다. 수용소의 크리스티안 옌쉬 홍보담당 직원은 "나치즘의 경험을 토대로 오늘날 독일이 단단한 민주주의를 갖추게 됐다"면서 "배척과 증오 등 사회의 맹점을 청산하기 위해 계속 노력해야 한다"고 강조했다.

1945년 강제수용소가 해방된 지 올해로 75주년을 맞는다. 1월 27일 폴란드 아우슈비츠 수용소에선 수용소 해방 75주년 기념식이 열렸다. 프랑크-발터 슈타인마이어 독일 대통령과 안제이 두다 폴란드 대통령을 비롯한 각국 지도자들은 반유대주의와 인종차별주의가 더욱 기승을 부리는 현실을 개탄하며 이에 맞서 싸울 것을 촉구했다.

과거사를 부정하는 국가에겐 미래가 없다. 잔혹한 역사도 교훈으로 삼을 줄 아는 용기가 그 나라의 현재와 미래를 결정함을 강제수용소는 묵묵히 말해주고 있다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [특파원리포트] 생체실험실·시신 소각장…“나치 잔혹사도 교훈으로”

-

- 입력 2020-02-22 20:02:26

폴란드의 아우슈비츠 강제수용소를 들어본 사람은 많지만, 나치 독일이 2차대전 동안 운영했던 수용소가 유럽 전역에 걸쳐 무려 42,500여 개나 됐다는 사실을 아는 사람은 많지 않을 것이다. 수용소에선 각종 고문과 생체실험 등의 만행이 자행됐다. 독일 내 강제수용소 중 최대 규모이자 잔혹함의 상징으로 불렸던 '부헨발트 수용소'를 취재했다.

해부실·소각장…굶주림·강제노역으로 숨진 뒤 잿더미

부헨발트 수용소는 독일 중부도시 바이마르에서 10km 떨어진 숲 속에 자리잡고 있다. '부헨발트'(Buchenwald)란 우리말로 '너도밤나무 숲'이란 뜻이다. 나치 독일이 이 곳의 울창한 숲을 밀고 수용소를 만들면서 붙인 이름이다. 밤나무가 많은 곳이 아니었는데도 나치는 일종의 목가적인 이름을 붙여 수용소의 존재를 희석시키려 했던 것으로 보인다. 수감자 숙소는 40ha, 나치친위대의 감시용 시설을 포함해 수용소 전체 면적은 190ha에 이르렀다.

수용소 정문엔 '각자에게 제 몫을'(Jedem das Seine)이란 문구가 적혀 있다. "수용소 생활이 너희들의 운명이다. 너희는 여기 있는 게 마땅하다"는 뜻으로 수감자들을 모욕하기 위한 나치의 표현이었다. 매일 아침 저녁 수감자들은 이 문구를 바라보며 점호를 받았다.

수용소 안으로 들어가면 더욱 불편한 과거의 진실과 마주하게 된다. 해부실 중앙에는 타일로 만들어진 인체 해부대가 있다. 나치는 이 곳에 시신을 올려놓고 각종 장기를 적출하고 생체실험을 자행했다. 해부대는 흘러나온 혈액과 체액이 고이지 않도록 설계됐다. 적출된 장기는 인근 대학의 의대생들을 위한 실습용으로 제공됐다. 나치는 특히 새로운 독극물과 해독제를 만들면 먼저 부헨발트 수용소 수감자들을 대상으로 실험을 거쳤다.

해부와 생체실험이 끝나면 시신들은 바로 옆방인 처리실로 옮겨졌다. 시신 처리실은 다름 아닌 소각장. 빵을 굽는 오븐처럼 생긴 대형 소각로 2개에 화로 구멍이 각각 3개씩 있다. 모두 6개의 화로에서 하루 4백 구의 시신이 잿더미로 변했다. 초기에 바이마르 시내 묘지의 화장시설을 이용했던 나치는 감당할 수 없을 정도로 시신이 넘쳐나자 기계·오븐 제조회사에 소각로 설계를 특별 의뢰했다. 2차대전이 끝나갈 무렵엔 처리할 시신은 늘어나는데 석탄은 부족해, 수용소가 해방되기 몇 주 전부터는 시신을 태울 수조차 없었다고 한다.

수용소가 세워진 1937년부터 연합군에 의해 해방된 1945년까지 유대인과 정치범, 포로, 집시 등 28만여 명이 부헨발트에 수감됐는데, 이 가운데 5만 6천여 명이 숨졌다. 굶주림과 강제노역, 고문, 질병 등 사망 원인은 다양했다. 이 때문에 부헨발트 수용소는 '시체 공장'으로 불리우기도 했다.

피부 벗겨내 물건 만드는 게 취미…"문명사회에서 이런 일이?"

1945년 4월 11일 수용소에 도착한 미군 제6기갑사단 앞에 처참한 광경이 펼쳐졌다. 나치가 미처 처리하지 못한 시신들이 무더기로 쌓여 있었고 악취가 진동했다. 살아남은 사람들은 뼈만 앙상한 몰골을 한 채 제대로 서 있기도 힘들어 했다. 성인 생존자의 평균 체중이 32kg에 불과했다. 전쟁으로 단련된 군인들도 견디기 힘든 상황이었다.

보고를 받은 아이젠하워 연합군 사령관도 현장을 방문했다. 나치의 만행을 눈으로 확인한 아이젠하워 사령관은 바이마르 주민들을 불러 그들의 정부가 저지른 잔혹한 현장을 직접 보게 했다. 처음에 호기심 어린 표정으로 왔던 주민들은 이내 얼굴이 일그러졌다.

테이블 위엔 사람 피부로 만든 전등 갓, 벗겨낸 피부에 그린 외설적인 그림, 5분의 1 크기로 축소시킨 사람 머리 등이 놓여 있었다. 당시 부헨발트 수용소 소장의 아내인 일제 코흐를 비롯해 일부 나치 친위대 장교 부인들은 사람 피부로 만든 책 표지 등을 갖고 싶어하는 가학적인 취미가 있었다고 한다.

수용소를 돌아본 바이마르 주민들은 대부분 나치의 만행을 몰랐다고 부인했다. 자신들 곁에서 이런 끔찍한 일이 있었다는 사실을 몰랐다며 놀란 척 하는 사람들도 있었다고 한다. 하지만 트럭들이 수시로 수용소를 드나들고, 소각장 굴뚝에서 검은 연기와 냄새가 났기 때문에 이를 몰랐다고 하는 건 이치에 맞지 않는다는 게 대체적인 평가다. 실제로 주민들이 냄새에 대해 불평을 털어놓기도 했다고 한다.

부헨발트 수용소는 바이마르에서 불과 10km 떨어진 거리에 있다. 독일이 자랑하는 문학가 괴테와 쉴러가 고전주의 문학을 꽃피우고, 최초의 공화국 헌법이 공포된 대표적 문화도시 바로 옆에서 이런 잔혹한 만행이 자행됐다는 건 참 아이러니한 일이 아닐 수 없다. 문명화된 사회도 쉽게 타락할 수 있다는 교훈을 일깨워 준다.

교육장으로 변한 강제수용소…"경멸의 역사 되풀이돼선 안돼"

1990년 독일 통일 이후 수용소는 기념관으로 바뀌었다. 학교와 연계한 교육 프로그램을 수시로 진행하는 등 특히 젊은 세대를 위한 역사교육에 힘을 기울인다. 기념관은 유대인 배척주의와 인종주의가 여전한 현실을 우려한다. 수용소의 크리스티안 옌쉬 홍보담당 직원은 "나치즘의 경험을 토대로 오늘날 독일이 단단한 민주주의를 갖추게 됐다"면서 "배척과 증오 등 사회의 맹점을 청산하기 위해 계속 노력해야 한다"고 강조했다.

1945년 강제수용소가 해방된 지 올해로 75주년을 맞는다. 1월 27일 폴란드 아우슈비츠 수용소에선 수용소 해방 75주년 기념식이 열렸다. 프랑크-발터 슈타인마이어 독일 대통령과 안제이 두다 폴란드 대통령을 비롯한 각국 지도자들은 반유대주의와 인종차별주의가 더욱 기승을 부리는 현실을 개탄하며 이에 맞서 싸울 것을 촉구했다.

과거사를 부정하는 국가에겐 미래가 없다. 잔혹한 역사도 교훈으로 삼을 줄 아는 용기가 그 나라의 현재와 미래를 결정함을 강제수용소는 묵묵히 말해주고 있다.

해부실·소각장…굶주림·강제노역으로 숨진 뒤 잿더미

부헨발트 수용소는 독일 중부도시 바이마르에서 10km 떨어진 숲 속에 자리잡고 있다. '부헨발트'(Buchenwald)란 우리말로 '너도밤나무 숲'이란 뜻이다. 나치 독일이 이 곳의 울창한 숲을 밀고 수용소를 만들면서 붙인 이름이다. 밤나무가 많은 곳이 아니었는데도 나치는 일종의 목가적인 이름을 붙여 수용소의 존재를 희석시키려 했던 것으로 보인다. 수감자 숙소는 40ha, 나치친위대의 감시용 시설을 포함해 수용소 전체 면적은 190ha에 이르렀다.

수용소 정문엔 '각자에게 제 몫을'(Jedem das Seine)이란 문구가 적혀 있다. "수용소 생활이 너희들의 운명이다. 너희는 여기 있는 게 마땅하다"는 뜻으로 수감자들을 모욕하기 위한 나치의 표현이었다. 매일 아침 저녁 수감자들은 이 문구를 바라보며 점호를 받았다.

수용소 안으로 들어가면 더욱 불편한 과거의 진실과 마주하게 된다. 해부실 중앙에는 타일로 만들어진 인체 해부대가 있다. 나치는 이 곳에 시신을 올려놓고 각종 장기를 적출하고 생체실험을 자행했다. 해부대는 흘러나온 혈액과 체액이 고이지 않도록 설계됐다. 적출된 장기는 인근 대학의 의대생들을 위한 실습용으로 제공됐다. 나치는 특히 새로운 독극물과 해독제를 만들면 먼저 부헨발트 수용소 수감자들을 대상으로 실험을 거쳤다.

해부와 생체실험이 끝나면 시신들은 바로 옆방인 처리실로 옮겨졌다. 시신 처리실은 다름 아닌 소각장. 빵을 굽는 오븐처럼 생긴 대형 소각로 2개에 화로 구멍이 각각 3개씩 있다. 모두 6개의 화로에서 하루 4백 구의 시신이 잿더미로 변했다. 초기에 바이마르 시내 묘지의 화장시설을 이용했던 나치는 감당할 수 없을 정도로 시신이 넘쳐나자 기계·오븐 제조회사에 소각로 설계를 특별 의뢰했다. 2차대전이 끝나갈 무렵엔 처리할 시신은 늘어나는데 석탄은 부족해, 수용소가 해방되기 몇 주 전부터는 시신을 태울 수조차 없었다고 한다.

수용소가 세워진 1937년부터 연합군에 의해 해방된 1945년까지 유대인과 정치범, 포로, 집시 등 28만여 명이 부헨발트에 수감됐는데, 이 가운데 5만 6천여 명이 숨졌다. 굶주림과 강제노역, 고문, 질병 등 사망 원인은 다양했다. 이 때문에 부헨발트 수용소는 '시체 공장'으로 불리우기도 했다.

피부 벗겨내 물건 만드는 게 취미…"문명사회에서 이런 일이?"

1945년 4월 11일 수용소에 도착한 미군 제6기갑사단 앞에 처참한 광경이 펼쳐졌다. 나치가 미처 처리하지 못한 시신들이 무더기로 쌓여 있었고 악취가 진동했다. 살아남은 사람들은 뼈만 앙상한 몰골을 한 채 제대로 서 있기도 힘들어 했다. 성인 생존자의 평균 체중이 32kg에 불과했다. 전쟁으로 단련된 군인들도 견디기 힘든 상황이었다.

보고를 받은 아이젠하워 연합군 사령관도 현장을 방문했다. 나치의 만행을 눈으로 확인한 아이젠하워 사령관은 바이마르 주민들을 불러 그들의 정부가 저지른 잔혹한 현장을 직접 보게 했다. 처음에 호기심 어린 표정으로 왔던 주민들은 이내 얼굴이 일그러졌다.

테이블 위엔 사람 피부로 만든 전등 갓, 벗겨낸 피부에 그린 외설적인 그림, 5분의 1 크기로 축소시킨 사람 머리 등이 놓여 있었다. 당시 부헨발트 수용소 소장의 아내인 일제 코흐를 비롯해 일부 나치 친위대 장교 부인들은 사람 피부로 만든 책 표지 등을 갖고 싶어하는 가학적인 취미가 있었다고 한다.

수용소를 돌아본 바이마르 주민들은 대부분 나치의 만행을 몰랐다고 부인했다. 자신들 곁에서 이런 끔찍한 일이 있었다는 사실을 몰랐다며 놀란 척 하는 사람들도 있었다고 한다. 하지만 트럭들이 수시로 수용소를 드나들고, 소각장 굴뚝에서 검은 연기와 냄새가 났기 때문에 이를 몰랐다고 하는 건 이치에 맞지 않는다는 게 대체적인 평가다. 실제로 주민들이 냄새에 대해 불평을 털어놓기도 했다고 한다.

부헨발트 수용소는 바이마르에서 불과 10km 떨어진 거리에 있다. 독일이 자랑하는 문학가 괴테와 쉴러가 고전주의 문학을 꽃피우고, 최초의 공화국 헌법이 공포된 대표적 문화도시 바로 옆에서 이런 잔혹한 만행이 자행됐다는 건 참 아이러니한 일이 아닐 수 없다. 문명화된 사회도 쉽게 타락할 수 있다는 교훈을 일깨워 준다.

교육장으로 변한 강제수용소…"경멸의 역사 되풀이돼선 안돼"

1990년 독일 통일 이후 수용소는 기념관으로 바뀌었다. 학교와 연계한 교육 프로그램을 수시로 진행하는 등 특히 젊은 세대를 위한 역사교육에 힘을 기울인다. 기념관은 유대인 배척주의와 인종주의가 여전한 현실을 우려한다. 수용소의 크리스티안 옌쉬 홍보담당 직원은 "나치즘의 경험을 토대로 오늘날 독일이 단단한 민주주의를 갖추게 됐다"면서 "배척과 증오 등 사회의 맹점을 청산하기 위해 계속 노력해야 한다"고 강조했다.

1945년 강제수용소가 해방된 지 올해로 75주년을 맞는다. 1월 27일 폴란드 아우슈비츠 수용소에선 수용소 해방 75주년 기념식이 열렸다. 프랑크-발터 슈타인마이어 독일 대통령과 안제이 두다 폴란드 대통령을 비롯한 각국 지도자들은 반유대주의와 인종차별주의가 더욱 기승을 부리는 현실을 개탄하며 이에 맞서 싸울 것을 촉구했다.

과거사를 부정하는 국가에겐 미래가 없다. 잔혹한 역사도 교훈으로 삼을 줄 아는 용기가 그 나라의 현재와 미래를 결정함을 강제수용소는 묵묵히 말해주고 있다.

-

-

유광석 기자 ksyoo@kbs.co.kr

유광석 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.