[트럼프의 신중동정책] ③ 이국해법 vs 일국해법

입력 2020.03.15 (12:00)

수정 2020.03.15 (12:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

트럼프 미국 대통령은 올해 초 팔레스타인 문제를 근본적으로 해결하겠다는 뜻을 담은 중동평화구상을 발표했습니다. 트럼프는 취임 직후 사위 제러드 쿠슈너를 백악관 선임 고문으로 임명해 ‘중동평화임무’를 맡겼습니다. 백악관은 올해 1월 28일 큐슈너가 중동지역전문가들과 함께 3년간 연구해 완성한 “번영으로 가는 평화”라는 제목의 중동평화구상을 발표했습니다.

미국의 새로운 정책은 말 그대로 평화를 통해 번영까지 일궈낼 수 있을까요? 미국의 새로운 중동평화정책의 내용과 이스라엘의 정치 혼란, 그리고 팔레스타인 평화 정착 문제를 살펴보는 기획시리즈를 3차례 연재합니다.

① 이스라엘 '코로나 총선' : 네타냐후, 이겼지만 이긴 게 아니다?

② 새로운 중동평화구상: "정책은 없고 정치만 있다?"

③ 팔레스타인 해법: 2국 해법 VS 1국 해법

-----------------------------------------------------------------------

2개 국가 해법(Two state solution)이란?

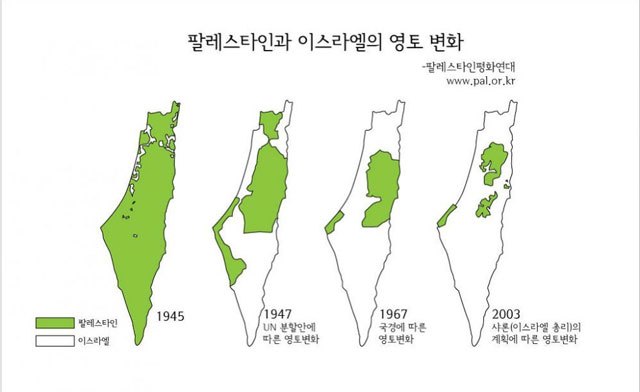

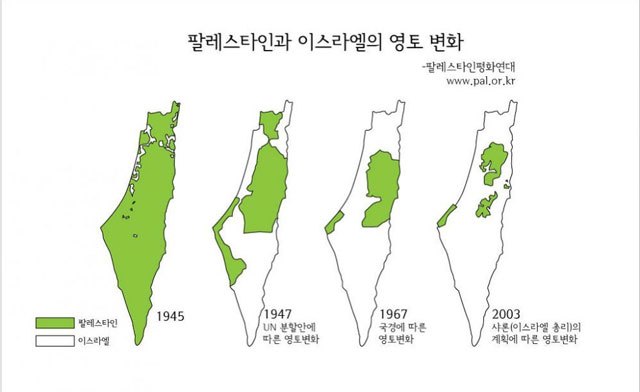

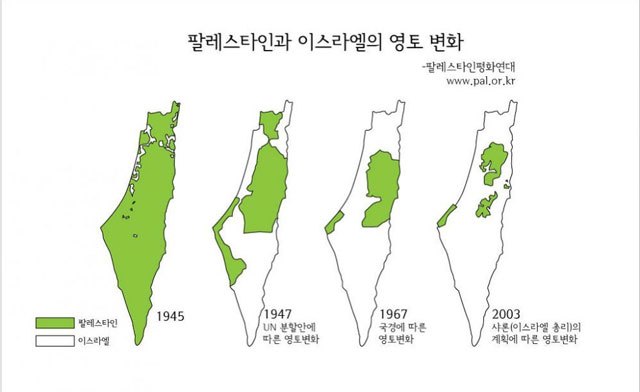

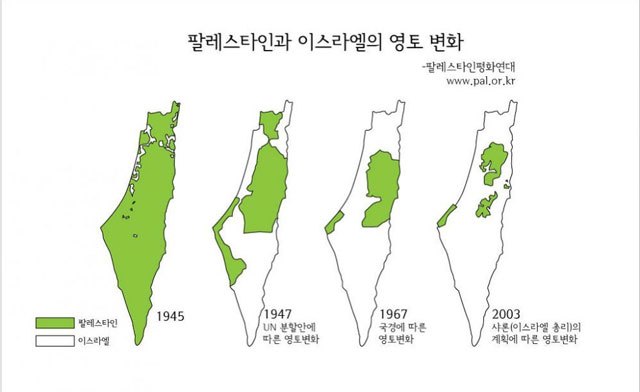

'2개 국가 해법'은 1945년 국제연합(UN)이 창설된 이후 국제사회가 추진해온 해법입니다. UN은 1947년 11월 29일 열린 총회에서 팔레스타인 영토 분쟁을 해결하기 위한 결의안 181호를 채택했습니다. 팔레스타인 땅을 세 군데 지역으로 분할한다는 것이 핵심입니다. 구체적으로 보면 ①전체 면적의 56.47%에는 유대 국가를 세우고 ②42.88%에는 아랍국가, 즉 팔레스타인 원주민 중심 국가를 세우도록 하되, ③예루살렘(0.67%)은 UN대표가 직접 관할하는 국제도시로 개방한다는 내용을 담고 있습니다. 이 UN 결의안 181호가 바로 2개 국가 해법의 원천입니다.

역사를 좀 더 거슬러 올라가면 UN 결의안 181호는 1937년 영국이 마련한 필위원회 분할안의 기본 틀을 그대로 수용했음을 알 수 있습니다. 영국은 1922년 오스만투르크 제국이 해체된 이후 팔레스타인 지역을 관할하고 있었습니다. 영국 정부는 1936년 아랍인과 유대인 간 유혈 충돌이 격화되고 팔레스타인의 6개월 총파업을 겪고 필 경(卿)이 이끄는 왕립조사위원회를 구성해 분쟁 해결 방안을 연구했습니다. 영국 필위원회가 해법으로 제시한 분할안이 바로 ‘2개 국가 해법’의 효시입니다. 팔레스타인 땅을 ▷아랍계 국가 영역 ▷유대국가 영역 ▷영국위임 통치령(텔 아비브에서 예루살렘까지), 이렇게 세 지역으로 나눠 양측이 각각 독립국가를 세우도록 한다, 그리고 유대국가 영역에 사는 팔레스타인 사람들을 강제로 이주시킨다는 것이 주요 내용입니다. 당시 아랍계 국가는 지금의 팔레스타인이 아닌 트래스요르단(지금의 요르단) 영토를 의미합니다. 1937년 7월 아랍계 대표인 아랍고등위원회는 팔레스타인을 추방하고 그 땅에 유대국가를 세운다는 내용에 반대해 필위원회의 분할안을 공식적으로 거부했습니다.

국제사회는 중동에서 3차례 큰 전쟁을 겪고 나서 분쟁 해결방안으로 ‘2개 국가 해법’을 다시 꺼내들었습니다. UN은 1967년 11월 유엔 안전보장이사회 결의안 242호를 채택하고 이스라엘이 3차 중동 전쟁을 통해 빼앗은 팔레스타인 땅을 되돌려 주고 군대를 철수시켜라고 권고했습니다. 유엔 안보리 결의안 242호 역시 2개 국가 해법을 제시한 1947년 UN 결의안 181호를 계승한 것입니다. 1967년 3차 중동전쟁이 나기 전에 정해둔 경계선을 기준으로 이스라엘과 팔레스타인이 각각 독립국가를 건설해 평화를 정착시키자는 것입니다. 그 후 ‘2개 국가 건설 접근법’은 1993년 미국의 중재로 이스라엘과 팔레스타인 분쟁 당사자 양측이 합의한 오슬로 협정의 주춧돌이 됐습니다.

트럼프의 이국해법(Two state solution), 과거와 무엇이 다른가?

트럼프 대통령이 상생(win-win) 해법이라고 밝힌 평화구상도 두 국가 해법(Two State Solution)이 핵심입니다. 두 국가 해법이라는 단어 앞에 “현실적인” 이란 형용사를 붙여 “현실적인 두 국가 해법(Realistic two State Solution)”라고 표현하고 있습니다.

“현실적인”이라는 수식어는 어떤 의미일까? 평화구상(제2편에서 상술)을 자세히 보면 3차 중동 전쟁 이후 줄곧 국제사회가 불법이라고 규탄하고 있는 이스라엘 정착촌을 공식적으로 인정한다는 점이 과거 미국 정부 정책과 다릅니다. 트럼프 구상은 요르단강 서안 점령지에 건설한 정착촌을 이스라엘 영토로 인정하겠다는 방침을 공식화한 것입니다. 분쟁 당사국의 동의나 국제법적 근거 없이 미국 멋대로 이스라엘에 땅을 넘겨주는 셈입니다. 불법성과 반대여론을 의식해 “현실적인(realistic)”이란 말을 갖다붙인 것입니다. 과거와 똑같은 용어를 썼지만 전혀 다른 뜻을 담고 있습니다. 세기의 딜(deal of the century)’이라는 새로운 중동정책은 과거 70년 미국의 공식 외교노선, 즉 이스라엘-팔레스타인 어느 편도 들지 않겠다는 70년의 원칙을 버렸습니다. 현실을 인정하자는 말은 팔레스타인 원주민들에게 "어차피 힘이 없어 빼앗긴 땅을 되찾을 수 없으니 과거 권리를 그만 포기하라" 라는 강요로 들립니다.

국제법 위반입니다. 물론 UN 결의안도 뒤집은 것이고요. 트럼프 미국 대통령이 1월 28일 중동평화구상안을 발표한 직후, 스테판 뒤자리크 유엔 대변인은 성명을 내고 "유엔은 1967년 이전 경계선에 기초한 국경선 내에서 양측이 평화롭고 안전하게 사는 2개 국가 비전을 실현하기 위해 계속 노력할 것"이라고 밝혔습니다. 트럼프의 중동평화 구상이 UN결의안을 위반했다고 우회적으로 비판한 것입니다. 유엔이 언급한 '1967년 이전 경계선'이란 1967년 이스라엘과 아랍 국가들이 싸운 3차 중동전쟁 이전의 경계선을 의미합니다. 이스라엘이 1967년 3차 중동전쟁으로 뺏은 땅(골란고원과 요르단강 서안, 가자지구 그리고 동예루살렘)에서 물러나라는 것입니다.

유엔을 비롯한 국제사회 압력은 50년 넘게 이스라엘을 움직이지 못하고 있습니다. 이스라엘은 오히려, 점령지에 자국민을 이주시키면 안 된다는 국제법을 어기고 요르단강 서안에 140여 군데 정착촌을 세웠습니다. 현재 60만 명 넘게 거주하고 있습니다. 트럼프가 "현실적인 2개 국가 해법(Realistic two state solution)"라는 새로운 표현을 쓴 이유가 유대인 정착촌을 이스라엘 땅으로 인정하자고 제안한 것입니다.

동(東)예루살렘은 어느 나라 수도?

국제사회가 트럼프의 중동평화구상이 이스라엘에 치우쳤다고 보는 또 다른 근거는 동예루살렘 문제입니다. 트럼프 대통령은 1월 28일 중동평화구상을 설명하는 자리에서 예루살렘은 나뉘지 않은(Un-divided), 하나로 통합된 도시로 이스라엘의 수도라고 명시했습니다. 이는 미국 대통령 선거를 앞두고 미국의 근본주의 성향을 가진 기독교 복음주의자들이 환영할만한 제안임은 분명했습니다. 선거에서 전통적인 백인 기독교 표밭을 다지는 데 확실히 도움이 됩니다. 백악관은 3차 중동전쟁때 이스라엘이 점령한 동예루살렘을 옛 주인의 동의 없이 통째로 이스라엘에게 넘기는 제안이 뭔가 찜찜했는지 이런 표현도 함께 적어뒀습니다. "동예루살렘도 팔레스타인의 수도이다".

무슨 뜻인지는 지도를 봐야 이해할 수 있습니다. 동예루살렘은 1967년 이후 도시 개발로 경계가 크게 넓어졌습니다. 이스라엘이 이제는 동예루살렘 주요 거점을 대부분 차지했으니 여기도 "현실을 인정하자"라고 들립니다. 팔레스타인 독립국가는 동례루살렘의 도심에서 벗어나 남쪽 지역의 아부디스를 수도로 정해라는 뜻으로 풀이됩니다. 이스라엘의 관점에서 보면 "팔레스타인 독립국가는 향후 동예루살렘(남부 아부디스)을 수도로 삼되, 과거 지도상 예루살렘은 그 영토 주권은 이스라엘이 계속 행사하겠다"라고 해석할 수 있습니다.

이는 1947년 11월 예루살렘을 '유엔 신탁통치 아래 양쪽에 모두 개방된 국제도시로 둔다'고 한 유엔총회 결의안 181호를 위반하는 정책입니다. 예루살렘은 이스라엘-아랍 그 어느 쪽이 배타적으로 주권을 행사할 수 없다고 정한 국제사회 합의를 깬 것입니다. 미국도 지난 70년간 국제사회의 이런 합의를 존중해 이스라엘 주재 미국 대사관을 예루살렘에 두지 않고 지중해 연안 텔 아비브에 뒀습니다. 그러나 트럼프 대통령은 2018년 5월 이스라엘 건국 70년을 맞아 텔 아비브에 있던 미국대사관을 예루살렘으로 옮기겠다고 발표했습니다. 트럼프는 UN 결의안을 정면으로 거스른 것입니다. 대신, "예루살렘은 결코 분할되거나 공유될 수 없는 이스라엘의 영원한 수도"라는 이스라엘의 요구를 미국의 외교정책에 담았습니다. 여기에는 팔레스타인이 독립국가를 세우더라도 동예루살렘은 수도에 넣지 않아야 된다는 뜻도 내포되어 있습니다. 그런데도, 트럼프는 팔레스타인 독립 국가가 동예루살렘을 수도로 삼도록 이번 평화구상에서 제안했습니다.

동예루살렘은 팔레스타인 사람들이 아랍어로 '알 쿠즈'라 부르는 도시로 독립국가의 수도로 삼으려고 지정한 땅입니다. 동예루살렘을 수도로 팔레스타인 국가를 설립하라? 언뜻 보면 트럼프의 중동평화구상이 이스라엘에 양보를 강요한 것처럼 보일 수도 있지만, 현실은 다릅니다. 이스라엘이 동서예루살렘 전체를 통제한다고 공인받는 조건에서 팔레스타인은 그 일부 자투리땅을 수도로 삼으라는 것입니다. 팔레스타인의 관점에서 보면 자신들의 독립국가 수도에서 과거 적대국, 이스라엘의 군인과 경찰관이 거리를 누비고 다니면서 아무나 검문, 검색하는 모습이 그토록 꿈꾸던 독립국가의 모습은 아닐 것입니다.

1개 국가 해법(One state solution)이란?

영국은 1937년 필위원회 분할안, 즉 유대국가와 아랍계 국가, 그리고 영국직할통치(텔 아비브-예루살렘)이 거부되자 2년 후 새로운 해법을 추진합니다. 네빌 체버레인 총리가 제출해 하원의 승인을 받은 맥도날드 백서(1936~1939년 아랍 반란 대응 보고서)입니다. 영국 정부는 아랍계의 반대가 거센 필위원회의 2개 국가 분할안을 접고, 1939년 5월 팔레스타인에서 1개 국가를 건설하는 방안을 정책으로 채택했습니다. 맥도날드 백서는 당시 아랍계 반란세력의 요구를 일부 수용했습니다.

헌장-이민-영토, 3가지 조항으로 구성된 맥도날드 백서는 주요 내용 다음과 같습니다. 1부 헌장: ▷ 10년안에 아랍인들과 유대인들이 인구 비율에 따라 공동으로 통치하는 팔레스타인 독립국가 건설을 요청한다. ▷ 그동안 45만 명 이상의 유대인이 위임통치지역에 정착함으로써 유대민족 고향 공동체 건설을 담은 '밸푸어 선언'은 실현됐다. 2부 이민: ▷ 앞으로 5년간(1940~1944) 유대인 이민은 최대 75,000명만 할당한다. 그 이후 이민 규모는 아랍인들의 동의를 받아야 한다. 3부 영토: ▷ 유대인이 아랍인의 땅을 매입하는 권리를 제한한다.

'1개 국가 해법'은 2차 세계대전 뒤 이스라엘이 독립한 이후 중동에서 4차례 전쟁을 치르면서 점령지 반환 문제가 주요 이슈로 부각되면서 오랜 동안 수면 아래로 가라앉았습니다. 그러나, 트럼프 대통령 취임 이후 미국의 친이스라엘 정책이 본격화함에 따라 3차 인티파다가 일어날 조짐이 보이자 팔레스타인 해법으로 다시 등장했습니다. 일국해법은 모든 국민이 인종과 종교, 신분, 출신의 차별을 받지 않고 동등한 권리를 보장받는 이스라엘-팔레스타인 연합국가를 세우는 방안입니다.

미국의 팔레스타인 인권 운동가, 유세프 무나이어는 2019년 11~12월 겨울판 포린 어페어스에 "일국해법이 길이다"라는 제목의 기고문에서 2개국 해법은 실현 불가능하니 팔레스타인 사람에게 동등한 권리를 보장하는 헌법을 제정하고 진상조사와 보상을 통해 과거사를 극복하고 단일 국가를 세우자고 주장했습니다. 과거 남아프리카공화국과 르완다가 실행한 진실과 화해를 위한 과거사 진상조사위를 실행방안으로 꼽았습니다. 그러나, 최근 현지 여론 조사를 보면 일국해법은 아직 지지를 받지 못하고 있습니다.

2017년 7월 유럽연합이 후원해 이스라엘 텔 아비브 대학교 TSC(Tami Steinmetz Center for Peace Research)와 팔레스타인 여론조사기관 PSR(Palestinian Center for Policy and Survey Research)이 공동 연구 프로젝트로 팔레스타인 주민 1,200명과 이스라엘 국민 900명을 대상으로 실시한 설문조사 결과(그래프)를 보면, 양측 모두 2개 국가 해법을 휠씬 선호하는 것으로 나타났습니다. 문제는 두 개의 국가 공존의 조건이 서로 다르다는 것입니다. 인종차별정책을 철폐하고 과거사를 극복해 국가를 다시 세웠던 남아프리카공화국과 같이 인종과 종교가 달라도 국민 모두 동등한 권리를 갖고 살아가는 방안이 보다 현실적이라고 주장하는 지식인들이 많지만 국제사회에서 그들의 소리는 잘 들리지 않고 있습니다.

미국의 새로운 정책은 말 그대로 평화를 통해 번영까지 일궈낼 수 있을까요? 미국의 새로운 중동평화정책의 내용과 이스라엘의 정치 혼란, 그리고 팔레스타인 평화 정착 문제를 살펴보는 기획시리즈를 3차례 연재합니다.

① 이스라엘 '코로나 총선' : 네타냐후, 이겼지만 이긴 게 아니다?

② 새로운 중동평화구상: "정책은 없고 정치만 있다?"

③ 팔레스타인 해법: 2국 해법 VS 1국 해법

-----------------------------------------------------------------------

2개 국가 해법(Two state solution)이란?

'2개 국가 해법'은 1945년 국제연합(UN)이 창설된 이후 국제사회가 추진해온 해법입니다. UN은 1947년 11월 29일 열린 총회에서 팔레스타인 영토 분쟁을 해결하기 위한 결의안 181호를 채택했습니다. 팔레스타인 땅을 세 군데 지역으로 분할한다는 것이 핵심입니다. 구체적으로 보면 ①전체 면적의 56.47%에는 유대 국가를 세우고 ②42.88%에는 아랍국가, 즉 팔레스타인 원주민 중심 국가를 세우도록 하되, ③예루살렘(0.67%)은 UN대표가 직접 관할하는 국제도시로 개방한다는 내용을 담고 있습니다. 이 UN 결의안 181호가 바로 2개 국가 해법의 원천입니다.

역사를 좀 더 거슬러 올라가면 UN 결의안 181호는 1937년 영국이 마련한 필위원회 분할안의 기본 틀을 그대로 수용했음을 알 수 있습니다. 영국은 1922년 오스만투르크 제국이 해체된 이후 팔레스타인 지역을 관할하고 있었습니다. 영국 정부는 1936년 아랍인과 유대인 간 유혈 충돌이 격화되고 팔레스타인의 6개월 총파업을 겪고 필 경(卿)이 이끄는 왕립조사위원회를 구성해 분쟁 해결 방안을 연구했습니다. 영국 필위원회가 해법으로 제시한 분할안이 바로 ‘2개 국가 해법’의 효시입니다. 팔레스타인 땅을 ▷아랍계 국가 영역 ▷유대국가 영역 ▷영국위임 통치령(텔 아비브에서 예루살렘까지), 이렇게 세 지역으로 나눠 양측이 각각 독립국가를 세우도록 한다, 그리고 유대국가 영역에 사는 팔레스타인 사람들을 강제로 이주시킨다는 것이 주요 내용입니다. 당시 아랍계 국가는 지금의 팔레스타인이 아닌 트래스요르단(지금의 요르단) 영토를 의미합니다. 1937년 7월 아랍계 대표인 아랍고등위원회는 팔레스타인을 추방하고 그 땅에 유대국가를 세운다는 내용에 반대해 필위원회의 분할안을 공식적으로 거부했습니다.

국제사회는 중동에서 3차례 큰 전쟁을 겪고 나서 분쟁 해결방안으로 ‘2개 국가 해법’을 다시 꺼내들었습니다. UN은 1967년 11월 유엔 안전보장이사회 결의안 242호를 채택하고 이스라엘이 3차 중동 전쟁을 통해 빼앗은 팔레스타인 땅을 되돌려 주고 군대를 철수시켜라고 권고했습니다. 유엔 안보리 결의안 242호 역시 2개 국가 해법을 제시한 1947년 UN 결의안 181호를 계승한 것입니다. 1967년 3차 중동전쟁이 나기 전에 정해둔 경계선을 기준으로 이스라엘과 팔레스타인이 각각 독립국가를 건설해 평화를 정착시키자는 것입니다. 그 후 ‘2개 국가 건설 접근법’은 1993년 미국의 중재로 이스라엘과 팔레스타인 분쟁 당사자 양측이 합의한 오슬로 협정의 주춧돌이 됐습니다.

트럼프의 이국해법(Two state solution), 과거와 무엇이 다른가?

트럼프 대통령이 상생(win-win) 해법이라고 밝힌 평화구상도 두 국가 해법(Two State Solution)이 핵심입니다. 두 국가 해법이라는 단어 앞에 “현실적인” 이란 형용사를 붙여 “현실적인 두 국가 해법(Realistic two State Solution)”라고 표현하고 있습니다.

“현실적인”이라는 수식어는 어떤 의미일까? 평화구상(제2편에서 상술)을 자세히 보면 3차 중동 전쟁 이후 줄곧 국제사회가 불법이라고 규탄하고 있는 이스라엘 정착촌을 공식적으로 인정한다는 점이 과거 미국 정부 정책과 다릅니다. 트럼프 구상은 요르단강 서안 점령지에 건설한 정착촌을 이스라엘 영토로 인정하겠다는 방침을 공식화한 것입니다. 분쟁 당사국의 동의나 국제법적 근거 없이 미국 멋대로 이스라엘에 땅을 넘겨주는 셈입니다. 불법성과 반대여론을 의식해 “현실적인(realistic)”이란 말을 갖다붙인 것입니다. 과거와 똑같은 용어를 썼지만 전혀 다른 뜻을 담고 있습니다. 세기의 딜(deal of the century)’이라는 새로운 중동정책은 과거 70년 미국의 공식 외교노선, 즉 이스라엘-팔레스타인 어느 편도 들지 않겠다는 70년의 원칙을 버렸습니다. 현실을 인정하자는 말은 팔레스타인 원주민들에게 "어차피 힘이 없어 빼앗긴 땅을 되찾을 수 없으니 과거 권리를 그만 포기하라" 라는 강요로 들립니다.

국제법 위반입니다. 물론 UN 결의안도 뒤집은 것이고요. 트럼프 미국 대통령이 1월 28일 중동평화구상안을 발표한 직후, 스테판 뒤자리크 유엔 대변인은 성명을 내고 "유엔은 1967년 이전 경계선에 기초한 국경선 내에서 양측이 평화롭고 안전하게 사는 2개 국가 비전을 실현하기 위해 계속 노력할 것"이라고 밝혔습니다. 트럼프의 중동평화 구상이 UN결의안을 위반했다고 우회적으로 비판한 것입니다. 유엔이 언급한 '1967년 이전 경계선'이란 1967년 이스라엘과 아랍 국가들이 싸운 3차 중동전쟁 이전의 경계선을 의미합니다. 이스라엘이 1967년 3차 중동전쟁으로 뺏은 땅(골란고원과 요르단강 서안, 가자지구 그리고 동예루살렘)에서 물러나라는 것입니다.

유엔을 비롯한 국제사회 압력은 50년 넘게 이스라엘을 움직이지 못하고 있습니다. 이스라엘은 오히려, 점령지에 자국민을 이주시키면 안 된다는 국제법을 어기고 요르단강 서안에 140여 군데 정착촌을 세웠습니다. 현재 60만 명 넘게 거주하고 있습니다. 트럼프가 "현실적인 2개 국가 해법(Realistic two state solution)"라는 새로운 표현을 쓴 이유가 유대인 정착촌을 이스라엘 땅으로 인정하자고 제안한 것입니다.

동(東)예루살렘은 어느 나라 수도?

국제사회가 트럼프의 중동평화구상이 이스라엘에 치우쳤다고 보는 또 다른 근거는 동예루살렘 문제입니다. 트럼프 대통령은 1월 28일 중동평화구상을 설명하는 자리에서 예루살렘은 나뉘지 않은(Un-divided), 하나로 통합된 도시로 이스라엘의 수도라고 명시했습니다. 이는 미국 대통령 선거를 앞두고 미국의 근본주의 성향을 가진 기독교 복음주의자들이 환영할만한 제안임은 분명했습니다. 선거에서 전통적인 백인 기독교 표밭을 다지는 데 확실히 도움이 됩니다. 백악관은 3차 중동전쟁때 이스라엘이 점령한 동예루살렘을 옛 주인의 동의 없이 통째로 이스라엘에게 넘기는 제안이 뭔가 찜찜했는지 이런 표현도 함께 적어뒀습니다. "동예루살렘도 팔레스타인의 수도이다".

무슨 뜻인지는 지도를 봐야 이해할 수 있습니다. 동예루살렘은 1967년 이후 도시 개발로 경계가 크게 넓어졌습니다. 이스라엘이 이제는 동예루살렘 주요 거점을 대부분 차지했으니 여기도 "현실을 인정하자"라고 들립니다. 팔레스타인 독립국가는 동례루살렘의 도심에서 벗어나 남쪽 지역의 아부디스를 수도로 정해라는 뜻으로 풀이됩니다. 이스라엘의 관점에서 보면 "팔레스타인 독립국가는 향후 동예루살렘(남부 아부디스)을 수도로 삼되, 과거 지도상 예루살렘은 그 영토 주권은 이스라엘이 계속 행사하겠다"라고 해석할 수 있습니다.

이는 1947년 11월 예루살렘을 '유엔 신탁통치 아래 양쪽에 모두 개방된 국제도시로 둔다'고 한 유엔총회 결의안 181호를 위반하는 정책입니다. 예루살렘은 이스라엘-아랍 그 어느 쪽이 배타적으로 주권을 행사할 수 없다고 정한 국제사회 합의를 깬 것입니다. 미국도 지난 70년간 국제사회의 이런 합의를 존중해 이스라엘 주재 미국 대사관을 예루살렘에 두지 않고 지중해 연안 텔 아비브에 뒀습니다. 그러나 트럼프 대통령은 2018년 5월 이스라엘 건국 70년을 맞아 텔 아비브에 있던 미국대사관을 예루살렘으로 옮기겠다고 발표했습니다. 트럼프는 UN 결의안을 정면으로 거스른 것입니다. 대신, "예루살렘은 결코 분할되거나 공유될 수 없는 이스라엘의 영원한 수도"라는 이스라엘의 요구를 미국의 외교정책에 담았습니다. 여기에는 팔레스타인이 독립국가를 세우더라도 동예루살렘은 수도에 넣지 않아야 된다는 뜻도 내포되어 있습니다. 그런데도, 트럼프는 팔레스타인 독립 국가가 동예루살렘을 수도로 삼도록 이번 평화구상에서 제안했습니다.

동예루살렘은 팔레스타인 사람들이 아랍어로 '알 쿠즈'라 부르는 도시로 독립국가의 수도로 삼으려고 지정한 땅입니다. 동예루살렘을 수도로 팔레스타인 국가를 설립하라? 언뜻 보면 트럼프의 중동평화구상이 이스라엘에 양보를 강요한 것처럼 보일 수도 있지만, 현실은 다릅니다. 이스라엘이 동서예루살렘 전체를 통제한다고 공인받는 조건에서 팔레스타인은 그 일부 자투리땅을 수도로 삼으라는 것입니다. 팔레스타인의 관점에서 보면 자신들의 독립국가 수도에서 과거 적대국, 이스라엘의 군인과 경찰관이 거리를 누비고 다니면서 아무나 검문, 검색하는 모습이 그토록 꿈꾸던 독립국가의 모습은 아닐 것입니다.

1개 국가 해법(One state solution)이란?

영국은 1937년 필위원회 분할안, 즉 유대국가와 아랍계 국가, 그리고 영국직할통치(텔 아비브-예루살렘)이 거부되자 2년 후 새로운 해법을 추진합니다. 네빌 체버레인 총리가 제출해 하원의 승인을 받은 맥도날드 백서(1936~1939년 아랍 반란 대응 보고서)입니다. 영국 정부는 아랍계의 반대가 거센 필위원회의 2개 국가 분할안을 접고, 1939년 5월 팔레스타인에서 1개 국가를 건설하는 방안을 정책으로 채택했습니다. 맥도날드 백서는 당시 아랍계 반란세력의 요구를 일부 수용했습니다.

헌장-이민-영토, 3가지 조항으로 구성된 맥도날드 백서는 주요 내용 다음과 같습니다. 1부 헌장: ▷ 10년안에 아랍인들과 유대인들이 인구 비율에 따라 공동으로 통치하는 팔레스타인 독립국가 건설을 요청한다. ▷ 그동안 45만 명 이상의 유대인이 위임통치지역에 정착함으로써 유대민족 고향 공동체 건설을 담은 '밸푸어 선언'은 실현됐다. 2부 이민: ▷ 앞으로 5년간(1940~1944) 유대인 이민은 최대 75,000명만 할당한다. 그 이후 이민 규모는 아랍인들의 동의를 받아야 한다. 3부 영토: ▷ 유대인이 아랍인의 땅을 매입하는 권리를 제한한다.

'1개 국가 해법'은 2차 세계대전 뒤 이스라엘이 독립한 이후 중동에서 4차례 전쟁을 치르면서 점령지 반환 문제가 주요 이슈로 부각되면서 오랜 동안 수면 아래로 가라앉았습니다. 그러나, 트럼프 대통령 취임 이후 미국의 친이스라엘 정책이 본격화함에 따라 3차 인티파다가 일어날 조짐이 보이자 팔레스타인 해법으로 다시 등장했습니다. 일국해법은 모든 국민이 인종과 종교, 신분, 출신의 차별을 받지 않고 동등한 권리를 보장받는 이스라엘-팔레스타인 연합국가를 세우는 방안입니다.

미국의 팔레스타인 인권 운동가, 유세프 무나이어는 2019년 11~12월 겨울판 포린 어페어스에 "일국해법이 길이다"라는 제목의 기고문에서 2개국 해법은 실현 불가능하니 팔레스타인 사람에게 동등한 권리를 보장하는 헌법을 제정하고 진상조사와 보상을 통해 과거사를 극복하고 단일 국가를 세우자고 주장했습니다. 과거 남아프리카공화국과 르완다가 실행한 진실과 화해를 위한 과거사 진상조사위를 실행방안으로 꼽았습니다. 그러나, 최근 현지 여론 조사를 보면 일국해법은 아직 지지를 받지 못하고 있습니다.

2017년 7월 유럽연합이 후원해 이스라엘 텔 아비브 대학교 TSC(Tami Steinmetz Center for Peace Research)와 팔레스타인 여론조사기관 PSR(Palestinian Center for Policy and Survey Research)이 공동 연구 프로젝트로 팔레스타인 주민 1,200명과 이스라엘 국민 900명을 대상으로 실시한 설문조사 결과(그래프)를 보면, 양측 모두 2개 국가 해법을 휠씬 선호하는 것으로 나타났습니다. 문제는 두 개의 국가 공존의 조건이 서로 다르다는 것입니다. 인종차별정책을 철폐하고 과거사를 극복해 국가를 다시 세웠던 남아프리카공화국과 같이 인종과 종교가 달라도 국민 모두 동등한 권리를 갖고 살아가는 방안이 보다 현실적이라고 주장하는 지식인들이 많지만 국제사회에서 그들의 소리는 잘 들리지 않고 있습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [트럼프의 신중동정책] ③ 이국해법 vs 일국해법

-

- 입력 2020-03-15 12:00:52

- 수정2020-03-15 12:02:09

트럼프 미국 대통령은 올해 초 팔레스타인 문제를 근본적으로 해결하겠다는 뜻을 담은 중동평화구상을 발표했습니다. 트럼프는 취임 직후 사위 제러드 쿠슈너를 백악관 선임 고문으로 임명해 ‘중동평화임무’를 맡겼습니다. 백악관은 올해 1월 28일 큐슈너가 중동지역전문가들과 함께 3년간 연구해 완성한 “번영으로 가는 평화”라는 제목의 중동평화구상을 발표했습니다.

미국의 새로운 정책은 말 그대로 평화를 통해 번영까지 일궈낼 수 있을까요? 미국의 새로운 중동평화정책의 내용과 이스라엘의 정치 혼란, 그리고 팔레스타인 평화 정착 문제를 살펴보는 기획시리즈를 3차례 연재합니다.

① 이스라엘 '코로나 총선' : 네타냐후, 이겼지만 이긴 게 아니다?

② 새로운 중동평화구상: "정책은 없고 정치만 있다?"

③ 팔레스타인 해법: 2국 해법 VS 1국 해법

-----------------------------------------------------------------------

2개 국가 해법(Two state solution)이란?

'2개 국가 해법'은 1945년 국제연합(UN)이 창설된 이후 국제사회가 추진해온 해법입니다. UN은 1947년 11월 29일 열린 총회에서 팔레스타인 영토 분쟁을 해결하기 위한 결의안 181호를 채택했습니다. 팔레스타인 땅을 세 군데 지역으로 분할한다는 것이 핵심입니다. 구체적으로 보면 ①전체 면적의 56.47%에는 유대 국가를 세우고 ②42.88%에는 아랍국가, 즉 팔레스타인 원주민 중심 국가를 세우도록 하되, ③예루살렘(0.67%)은 UN대표가 직접 관할하는 국제도시로 개방한다는 내용을 담고 있습니다. 이 UN 결의안 181호가 바로 2개 국가 해법의 원천입니다.

역사를 좀 더 거슬러 올라가면 UN 결의안 181호는 1937년 영국이 마련한 필위원회 분할안의 기본 틀을 그대로 수용했음을 알 수 있습니다. 영국은 1922년 오스만투르크 제국이 해체된 이후 팔레스타인 지역을 관할하고 있었습니다. 영국 정부는 1936년 아랍인과 유대인 간 유혈 충돌이 격화되고 팔레스타인의 6개월 총파업을 겪고 필 경(卿)이 이끄는 왕립조사위원회를 구성해 분쟁 해결 방안을 연구했습니다. 영국 필위원회가 해법으로 제시한 분할안이 바로 ‘2개 국가 해법’의 효시입니다. 팔레스타인 땅을 ▷아랍계 국가 영역 ▷유대국가 영역 ▷영국위임 통치령(텔 아비브에서 예루살렘까지), 이렇게 세 지역으로 나눠 양측이 각각 독립국가를 세우도록 한다, 그리고 유대국가 영역에 사는 팔레스타인 사람들을 강제로 이주시킨다는 것이 주요 내용입니다. 당시 아랍계 국가는 지금의 팔레스타인이 아닌 트래스요르단(지금의 요르단) 영토를 의미합니다. 1937년 7월 아랍계 대표인 아랍고등위원회는 팔레스타인을 추방하고 그 땅에 유대국가를 세운다는 내용에 반대해 필위원회의 분할안을 공식적으로 거부했습니다.

국제사회는 중동에서 3차례 큰 전쟁을 겪고 나서 분쟁 해결방안으로 ‘2개 국가 해법’을 다시 꺼내들었습니다. UN은 1967년 11월 유엔 안전보장이사회 결의안 242호를 채택하고 이스라엘이 3차 중동 전쟁을 통해 빼앗은 팔레스타인 땅을 되돌려 주고 군대를 철수시켜라고 권고했습니다. 유엔 안보리 결의안 242호 역시 2개 국가 해법을 제시한 1947년 UN 결의안 181호를 계승한 것입니다. 1967년 3차 중동전쟁이 나기 전에 정해둔 경계선을 기준으로 이스라엘과 팔레스타인이 각각 독립국가를 건설해 평화를 정착시키자는 것입니다. 그 후 ‘2개 국가 건설 접근법’은 1993년 미국의 중재로 이스라엘과 팔레스타인 분쟁 당사자 양측이 합의한 오슬로 협정의 주춧돌이 됐습니다.

트럼프의 이국해법(Two state solution), 과거와 무엇이 다른가?

트럼프 대통령이 상생(win-win) 해법이라고 밝힌 평화구상도 두 국가 해법(Two State Solution)이 핵심입니다. 두 국가 해법이라는 단어 앞에 “현실적인” 이란 형용사를 붙여 “현실적인 두 국가 해법(Realistic two State Solution)”라고 표현하고 있습니다.

“현실적인”이라는 수식어는 어떤 의미일까? 평화구상(제2편에서 상술)을 자세히 보면 3차 중동 전쟁 이후 줄곧 국제사회가 불법이라고 규탄하고 있는 이스라엘 정착촌을 공식적으로 인정한다는 점이 과거 미국 정부 정책과 다릅니다. 트럼프 구상은 요르단강 서안 점령지에 건설한 정착촌을 이스라엘 영토로 인정하겠다는 방침을 공식화한 것입니다. 분쟁 당사국의 동의나 국제법적 근거 없이 미국 멋대로 이스라엘에 땅을 넘겨주는 셈입니다. 불법성과 반대여론을 의식해 “현실적인(realistic)”이란 말을 갖다붙인 것입니다. 과거와 똑같은 용어를 썼지만 전혀 다른 뜻을 담고 있습니다. 세기의 딜(deal of the century)’이라는 새로운 중동정책은 과거 70년 미국의 공식 외교노선, 즉 이스라엘-팔레스타인 어느 편도 들지 않겠다는 70년의 원칙을 버렸습니다. 현실을 인정하자는 말은 팔레스타인 원주민들에게 "어차피 힘이 없어 빼앗긴 땅을 되찾을 수 없으니 과거 권리를 그만 포기하라" 라는 강요로 들립니다.

국제법 위반입니다. 물론 UN 결의안도 뒤집은 것이고요. 트럼프 미국 대통령이 1월 28일 중동평화구상안을 발표한 직후, 스테판 뒤자리크 유엔 대변인은 성명을 내고 "유엔은 1967년 이전 경계선에 기초한 국경선 내에서 양측이 평화롭고 안전하게 사는 2개 국가 비전을 실현하기 위해 계속 노력할 것"이라고 밝혔습니다. 트럼프의 중동평화 구상이 UN결의안을 위반했다고 우회적으로 비판한 것입니다. 유엔이 언급한 '1967년 이전 경계선'이란 1967년 이스라엘과 아랍 국가들이 싸운 3차 중동전쟁 이전의 경계선을 의미합니다. 이스라엘이 1967년 3차 중동전쟁으로 뺏은 땅(골란고원과 요르단강 서안, 가자지구 그리고 동예루살렘)에서 물러나라는 것입니다.

유엔을 비롯한 국제사회 압력은 50년 넘게 이스라엘을 움직이지 못하고 있습니다. 이스라엘은 오히려, 점령지에 자국민을 이주시키면 안 된다는 국제법을 어기고 요르단강 서안에 140여 군데 정착촌을 세웠습니다. 현재 60만 명 넘게 거주하고 있습니다. 트럼프가 "현실적인 2개 국가 해법(Realistic two state solution)"라는 새로운 표현을 쓴 이유가 유대인 정착촌을 이스라엘 땅으로 인정하자고 제안한 것입니다.

동(東)예루살렘은 어느 나라 수도?

국제사회가 트럼프의 중동평화구상이 이스라엘에 치우쳤다고 보는 또 다른 근거는 동예루살렘 문제입니다. 트럼프 대통령은 1월 28일 중동평화구상을 설명하는 자리에서 예루살렘은 나뉘지 않은(Un-divided), 하나로 통합된 도시로 이스라엘의 수도라고 명시했습니다. 이는 미국 대통령 선거를 앞두고 미국의 근본주의 성향을 가진 기독교 복음주의자들이 환영할만한 제안임은 분명했습니다. 선거에서 전통적인 백인 기독교 표밭을 다지는 데 확실히 도움이 됩니다. 백악관은 3차 중동전쟁때 이스라엘이 점령한 동예루살렘을 옛 주인의 동의 없이 통째로 이스라엘에게 넘기는 제안이 뭔가 찜찜했는지 이런 표현도 함께 적어뒀습니다. "동예루살렘도 팔레스타인의 수도이다".

무슨 뜻인지는 지도를 봐야 이해할 수 있습니다. 동예루살렘은 1967년 이후 도시 개발로 경계가 크게 넓어졌습니다. 이스라엘이 이제는 동예루살렘 주요 거점을 대부분 차지했으니 여기도 "현실을 인정하자"라고 들립니다. 팔레스타인 독립국가는 동례루살렘의 도심에서 벗어나 남쪽 지역의 아부디스를 수도로 정해라는 뜻으로 풀이됩니다. 이스라엘의 관점에서 보면 "팔레스타인 독립국가는 향후 동예루살렘(남부 아부디스)을 수도로 삼되, 과거 지도상 예루살렘은 그 영토 주권은 이스라엘이 계속 행사하겠다"라고 해석할 수 있습니다.

이는 1947년 11월 예루살렘을 '유엔 신탁통치 아래 양쪽에 모두 개방된 국제도시로 둔다'고 한 유엔총회 결의안 181호를 위반하는 정책입니다. 예루살렘은 이스라엘-아랍 그 어느 쪽이 배타적으로 주권을 행사할 수 없다고 정한 국제사회 합의를 깬 것입니다. 미국도 지난 70년간 국제사회의 이런 합의를 존중해 이스라엘 주재 미국 대사관을 예루살렘에 두지 않고 지중해 연안 텔 아비브에 뒀습니다. 그러나 트럼프 대통령은 2018년 5월 이스라엘 건국 70년을 맞아 텔 아비브에 있던 미국대사관을 예루살렘으로 옮기겠다고 발표했습니다. 트럼프는 UN 결의안을 정면으로 거스른 것입니다. 대신, "예루살렘은 결코 분할되거나 공유될 수 없는 이스라엘의 영원한 수도"라는 이스라엘의 요구를 미국의 외교정책에 담았습니다. 여기에는 팔레스타인이 독립국가를 세우더라도 동예루살렘은 수도에 넣지 않아야 된다는 뜻도 내포되어 있습니다. 그런데도, 트럼프는 팔레스타인 독립 국가가 동예루살렘을 수도로 삼도록 이번 평화구상에서 제안했습니다.

동예루살렘은 팔레스타인 사람들이 아랍어로 '알 쿠즈'라 부르는 도시로 독립국가의 수도로 삼으려고 지정한 땅입니다. 동예루살렘을 수도로 팔레스타인 국가를 설립하라? 언뜻 보면 트럼프의 중동평화구상이 이스라엘에 양보를 강요한 것처럼 보일 수도 있지만, 현실은 다릅니다. 이스라엘이 동서예루살렘 전체를 통제한다고 공인받는 조건에서 팔레스타인은 그 일부 자투리땅을 수도로 삼으라는 것입니다. 팔레스타인의 관점에서 보면 자신들의 독립국가 수도에서 과거 적대국, 이스라엘의 군인과 경찰관이 거리를 누비고 다니면서 아무나 검문, 검색하는 모습이 그토록 꿈꾸던 독립국가의 모습은 아닐 것입니다.

1개 국가 해법(One state solution)이란?

영국은 1937년 필위원회 분할안, 즉 유대국가와 아랍계 국가, 그리고 영국직할통치(텔 아비브-예루살렘)이 거부되자 2년 후 새로운 해법을 추진합니다. 네빌 체버레인 총리가 제출해 하원의 승인을 받은 맥도날드 백서(1936~1939년 아랍 반란 대응 보고서)입니다. 영국 정부는 아랍계의 반대가 거센 필위원회의 2개 국가 분할안을 접고, 1939년 5월 팔레스타인에서 1개 국가를 건설하는 방안을 정책으로 채택했습니다. 맥도날드 백서는 당시 아랍계 반란세력의 요구를 일부 수용했습니다.

헌장-이민-영토, 3가지 조항으로 구성된 맥도날드 백서는 주요 내용 다음과 같습니다. 1부 헌장: ▷ 10년안에 아랍인들과 유대인들이 인구 비율에 따라 공동으로 통치하는 팔레스타인 독립국가 건설을 요청한다. ▷ 그동안 45만 명 이상의 유대인이 위임통치지역에 정착함으로써 유대민족 고향 공동체 건설을 담은 '밸푸어 선언'은 실현됐다. 2부 이민: ▷ 앞으로 5년간(1940~1944) 유대인 이민은 최대 75,000명만 할당한다. 그 이후 이민 규모는 아랍인들의 동의를 받아야 한다. 3부 영토: ▷ 유대인이 아랍인의 땅을 매입하는 권리를 제한한다.

'1개 국가 해법'은 2차 세계대전 뒤 이스라엘이 독립한 이후 중동에서 4차례 전쟁을 치르면서 점령지 반환 문제가 주요 이슈로 부각되면서 오랜 동안 수면 아래로 가라앉았습니다. 그러나, 트럼프 대통령 취임 이후 미국의 친이스라엘 정책이 본격화함에 따라 3차 인티파다가 일어날 조짐이 보이자 팔레스타인 해법으로 다시 등장했습니다. 일국해법은 모든 국민이 인종과 종교, 신분, 출신의 차별을 받지 않고 동등한 권리를 보장받는 이스라엘-팔레스타인 연합국가를 세우는 방안입니다.

미국의 팔레스타인 인권 운동가, 유세프 무나이어는 2019년 11~12월 겨울판 포린 어페어스에 "일국해법이 길이다"라는 제목의 기고문에서 2개국 해법은 실현 불가능하니 팔레스타인 사람에게 동등한 권리를 보장하는 헌법을 제정하고 진상조사와 보상을 통해 과거사를 극복하고 단일 국가를 세우자고 주장했습니다. 과거 남아프리카공화국과 르완다가 실행한 진실과 화해를 위한 과거사 진상조사위를 실행방안으로 꼽았습니다. 그러나, 최근 현지 여론 조사를 보면 일국해법은 아직 지지를 받지 못하고 있습니다.

2017년 7월 유럽연합이 후원해 이스라엘 텔 아비브 대학교 TSC(Tami Steinmetz Center for Peace Research)와 팔레스타인 여론조사기관 PSR(Palestinian Center for Policy and Survey Research)이 공동 연구 프로젝트로 팔레스타인 주민 1,200명과 이스라엘 국민 900명을 대상으로 실시한 설문조사 결과(그래프)를 보면, 양측 모두 2개 국가 해법을 휠씬 선호하는 것으로 나타났습니다. 문제는 두 개의 국가 공존의 조건이 서로 다르다는 것입니다. 인종차별정책을 철폐하고 과거사를 극복해 국가를 다시 세웠던 남아프리카공화국과 같이 인종과 종교가 달라도 국민 모두 동등한 권리를 갖고 살아가는 방안이 보다 현실적이라고 주장하는 지식인들이 많지만 국제사회에서 그들의 소리는 잘 들리지 않고 있습니다.

미국의 새로운 정책은 말 그대로 평화를 통해 번영까지 일궈낼 수 있을까요? 미국의 새로운 중동평화정책의 내용과 이스라엘의 정치 혼란, 그리고 팔레스타인 평화 정착 문제를 살펴보는 기획시리즈를 3차례 연재합니다.

① 이스라엘 '코로나 총선' : 네타냐후, 이겼지만 이긴 게 아니다?

② 새로운 중동평화구상: "정책은 없고 정치만 있다?"

③ 팔레스타인 해법: 2국 해법 VS 1국 해법

-----------------------------------------------------------------------

2개 국가 해법(Two state solution)이란?

'2개 국가 해법'은 1945년 국제연합(UN)이 창설된 이후 국제사회가 추진해온 해법입니다. UN은 1947년 11월 29일 열린 총회에서 팔레스타인 영토 분쟁을 해결하기 위한 결의안 181호를 채택했습니다. 팔레스타인 땅을 세 군데 지역으로 분할한다는 것이 핵심입니다. 구체적으로 보면 ①전체 면적의 56.47%에는 유대 국가를 세우고 ②42.88%에는 아랍국가, 즉 팔레스타인 원주민 중심 국가를 세우도록 하되, ③예루살렘(0.67%)은 UN대표가 직접 관할하는 국제도시로 개방한다는 내용을 담고 있습니다. 이 UN 결의안 181호가 바로 2개 국가 해법의 원천입니다.

역사를 좀 더 거슬러 올라가면 UN 결의안 181호는 1937년 영국이 마련한 필위원회 분할안의 기본 틀을 그대로 수용했음을 알 수 있습니다. 영국은 1922년 오스만투르크 제국이 해체된 이후 팔레스타인 지역을 관할하고 있었습니다. 영국 정부는 1936년 아랍인과 유대인 간 유혈 충돌이 격화되고 팔레스타인의 6개월 총파업을 겪고 필 경(卿)이 이끄는 왕립조사위원회를 구성해 분쟁 해결 방안을 연구했습니다. 영국 필위원회가 해법으로 제시한 분할안이 바로 ‘2개 국가 해법’의 효시입니다. 팔레스타인 땅을 ▷아랍계 국가 영역 ▷유대국가 영역 ▷영국위임 통치령(텔 아비브에서 예루살렘까지), 이렇게 세 지역으로 나눠 양측이 각각 독립국가를 세우도록 한다, 그리고 유대국가 영역에 사는 팔레스타인 사람들을 강제로 이주시킨다는 것이 주요 내용입니다. 당시 아랍계 국가는 지금의 팔레스타인이 아닌 트래스요르단(지금의 요르단) 영토를 의미합니다. 1937년 7월 아랍계 대표인 아랍고등위원회는 팔레스타인을 추방하고 그 땅에 유대국가를 세운다는 내용에 반대해 필위원회의 분할안을 공식적으로 거부했습니다.

국제사회는 중동에서 3차례 큰 전쟁을 겪고 나서 분쟁 해결방안으로 ‘2개 국가 해법’을 다시 꺼내들었습니다. UN은 1967년 11월 유엔 안전보장이사회 결의안 242호를 채택하고 이스라엘이 3차 중동 전쟁을 통해 빼앗은 팔레스타인 땅을 되돌려 주고 군대를 철수시켜라고 권고했습니다. 유엔 안보리 결의안 242호 역시 2개 국가 해법을 제시한 1947년 UN 결의안 181호를 계승한 것입니다. 1967년 3차 중동전쟁이 나기 전에 정해둔 경계선을 기준으로 이스라엘과 팔레스타인이 각각 독립국가를 건설해 평화를 정착시키자는 것입니다. 그 후 ‘2개 국가 건설 접근법’은 1993년 미국의 중재로 이스라엘과 팔레스타인 분쟁 당사자 양측이 합의한 오슬로 협정의 주춧돌이 됐습니다.

트럼프의 이국해법(Two state solution), 과거와 무엇이 다른가?

트럼프 대통령이 상생(win-win) 해법이라고 밝힌 평화구상도 두 국가 해법(Two State Solution)이 핵심입니다. 두 국가 해법이라는 단어 앞에 “현실적인” 이란 형용사를 붙여 “현실적인 두 국가 해법(Realistic two State Solution)”라고 표현하고 있습니다.

“현실적인”이라는 수식어는 어떤 의미일까? 평화구상(제2편에서 상술)을 자세히 보면 3차 중동 전쟁 이후 줄곧 국제사회가 불법이라고 규탄하고 있는 이스라엘 정착촌을 공식적으로 인정한다는 점이 과거 미국 정부 정책과 다릅니다. 트럼프 구상은 요르단강 서안 점령지에 건설한 정착촌을 이스라엘 영토로 인정하겠다는 방침을 공식화한 것입니다. 분쟁 당사국의 동의나 국제법적 근거 없이 미국 멋대로 이스라엘에 땅을 넘겨주는 셈입니다. 불법성과 반대여론을 의식해 “현실적인(realistic)”이란 말을 갖다붙인 것입니다. 과거와 똑같은 용어를 썼지만 전혀 다른 뜻을 담고 있습니다. 세기의 딜(deal of the century)’이라는 새로운 중동정책은 과거 70년 미국의 공식 외교노선, 즉 이스라엘-팔레스타인 어느 편도 들지 않겠다는 70년의 원칙을 버렸습니다. 현실을 인정하자는 말은 팔레스타인 원주민들에게 "어차피 힘이 없어 빼앗긴 땅을 되찾을 수 없으니 과거 권리를 그만 포기하라" 라는 강요로 들립니다.

국제법 위반입니다. 물론 UN 결의안도 뒤집은 것이고요. 트럼프 미국 대통령이 1월 28일 중동평화구상안을 발표한 직후, 스테판 뒤자리크 유엔 대변인은 성명을 내고 "유엔은 1967년 이전 경계선에 기초한 국경선 내에서 양측이 평화롭고 안전하게 사는 2개 국가 비전을 실현하기 위해 계속 노력할 것"이라고 밝혔습니다. 트럼프의 중동평화 구상이 UN결의안을 위반했다고 우회적으로 비판한 것입니다. 유엔이 언급한 '1967년 이전 경계선'이란 1967년 이스라엘과 아랍 국가들이 싸운 3차 중동전쟁 이전의 경계선을 의미합니다. 이스라엘이 1967년 3차 중동전쟁으로 뺏은 땅(골란고원과 요르단강 서안, 가자지구 그리고 동예루살렘)에서 물러나라는 것입니다.

유엔을 비롯한 국제사회 압력은 50년 넘게 이스라엘을 움직이지 못하고 있습니다. 이스라엘은 오히려, 점령지에 자국민을 이주시키면 안 된다는 국제법을 어기고 요르단강 서안에 140여 군데 정착촌을 세웠습니다. 현재 60만 명 넘게 거주하고 있습니다. 트럼프가 "현실적인 2개 국가 해법(Realistic two state solution)"라는 새로운 표현을 쓴 이유가 유대인 정착촌을 이스라엘 땅으로 인정하자고 제안한 것입니다.

동(東)예루살렘은 어느 나라 수도?

국제사회가 트럼프의 중동평화구상이 이스라엘에 치우쳤다고 보는 또 다른 근거는 동예루살렘 문제입니다. 트럼프 대통령은 1월 28일 중동평화구상을 설명하는 자리에서 예루살렘은 나뉘지 않은(Un-divided), 하나로 통합된 도시로 이스라엘의 수도라고 명시했습니다. 이는 미국 대통령 선거를 앞두고 미국의 근본주의 성향을 가진 기독교 복음주의자들이 환영할만한 제안임은 분명했습니다. 선거에서 전통적인 백인 기독교 표밭을 다지는 데 확실히 도움이 됩니다. 백악관은 3차 중동전쟁때 이스라엘이 점령한 동예루살렘을 옛 주인의 동의 없이 통째로 이스라엘에게 넘기는 제안이 뭔가 찜찜했는지 이런 표현도 함께 적어뒀습니다. "동예루살렘도 팔레스타인의 수도이다".

무슨 뜻인지는 지도를 봐야 이해할 수 있습니다. 동예루살렘은 1967년 이후 도시 개발로 경계가 크게 넓어졌습니다. 이스라엘이 이제는 동예루살렘 주요 거점을 대부분 차지했으니 여기도 "현실을 인정하자"라고 들립니다. 팔레스타인 독립국가는 동례루살렘의 도심에서 벗어나 남쪽 지역의 아부디스를 수도로 정해라는 뜻으로 풀이됩니다. 이스라엘의 관점에서 보면 "팔레스타인 독립국가는 향후 동예루살렘(남부 아부디스)을 수도로 삼되, 과거 지도상 예루살렘은 그 영토 주권은 이스라엘이 계속 행사하겠다"라고 해석할 수 있습니다.

이는 1947년 11월 예루살렘을 '유엔 신탁통치 아래 양쪽에 모두 개방된 국제도시로 둔다'고 한 유엔총회 결의안 181호를 위반하는 정책입니다. 예루살렘은 이스라엘-아랍 그 어느 쪽이 배타적으로 주권을 행사할 수 없다고 정한 국제사회 합의를 깬 것입니다. 미국도 지난 70년간 국제사회의 이런 합의를 존중해 이스라엘 주재 미국 대사관을 예루살렘에 두지 않고 지중해 연안 텔 아비브에 뒀습니다. 그러나 트럼프 대통령은 2018년 5월 이스라엘 건국 70년을 맞아 텔 아비브에 있던 미국대사관을 예루살렘으로 옮기겠다고 발표했습니다. 트럼프는 UN 결의안을 정면으로 거스른 것입니다. 대신, "예루살렘은 결코 분할되거나 공유될 수 없는 이스라엘의 영원한 수도"라는 이스라엘의 요구를 미국의 외교정책에 담았습니다. 여기에는 팔레스타인이 독립국가를 세우더라도 동예루살렘은 수도에 넣지 않아야 된다는 뜻도 내포되어 있습니다. 그런데도, 트럼프는 팔레스타인 독립 국가가 동예루살렘을 수도로 삼도록 이번 평화구상에서 제안했습니다.

동예루살렘은 팔레스타인 사람들이 아랍어로 '알 쿠즈'라 부르는 도시로 독립국가의 수도로 삼으려고 지정한 땅입니다. 동예루살렘을 수도로 팔레스타인 국가를 설립하라? 언뜻 보면 트럼프의 중동평화구상이 이스라엘에 양보를 강요한 것처럼 보일 수도 있지만, 현실은 다릅니다. 이스라엘이 동서예루살렘 전체를 통제한다고 공인받는 조건에서 팔레스타인은 그 일부 자투리땅을 수도로 삼으라는 것입니다. 팔레스타인의 관점에서 보면 자신들의 독립국가 수도에서 과거 적대국, 이스라엘의 군인과 경찰관이 거리를 누비고 다니면서 아무나 검문, 검색하는 모습이 그토록 꿈꾸던 독립국가의 모습은 아닐 것입니다.

1개 국가 해법(One state solution)이란?

영국은 1937년 필위원회 분할안, 즉 유대국가와 아랍계 국가, 그리고 영국직할통치(텔 아비브-예루살렘)이 거부되자 2년 후 새로운 해법을 추진합니다. 네빌 체버레인 총리가 제출해 하원의 승인을 받은 맥도날드 백서(1936~1939년 아랍 반란 대응 보고서)입니다. 영국 정부는 아랍계의 반대가 거센 필위원회의 2개 국가 분할안을 접고, 1939년 5월 팔레스타인에서 1개 국가를 건설하는 방안을 정책으로 채택했습니다. 맥도날드 백서는 당시 아랍계 반란세력의 요구를 일부 수용했습니다.

헌장-이민-영토, 3가지 조항으로 구성된 맥도날드 백서는 주요 내용 다음과 같습니다. 1부 헌장: ▷ 10년안에 아랍인들과 유대인들이 인구 비율에 따라 공동으로 통치하는 팔레스타인 독립국가 건설을 요청한다. ▷ 그동안 45만 명 이상의 유대인이 위임통치지역에 정착함으로써 유대민족 고향 공동체 건설을 담은 '밸푸어 선언'은 실현됐다. 2부 이민: ▷ 앞으로 5년간(1940~1944) 유대인 이민은 최대 75,000명만 할당한다. 그 이후 이민 규모는 아랍인들의 동의를 받아야 한다. 3부 영토: ▷ 유대인이 아랍인의 땅을 매입하는 권리를 제한한다.

'1개 국가 해법'은 2차 세계대전 뒤 이스라엘이 독립한 이후 중동에서 4차례 전쟁을 치르면서 점령지 반환 문제가 주요 이슈로 부각되면서 오랜 동안 수면 아래로 가라앉았습니다. 그러나, 트럼프 대통령 취임 이후 미국의 친이스라엘 정책이 본격화함에 따라 3차 인티파다가 일어날 조짐이 보이자 팔레스타인 해법으로 다시 등장했습니다. 일국해법은 모든 국민이 인종과 종교, 신분, 출신의 차별을 받지 않고 동등한 권리를 보장받는 이스라엘-팔레스타인 연합국가를 세우는 방안입니다.

미국의 팔레스타인 인권 운동가, 유세프 무나이어는 2019년 11~12월 겨울판 포린 어페어스에 "일국해법이 길이다"라는 제목의 기고문에서 2개국 해법은 실현 불가능하니 팔레스타인 사람에게 동등한 권리를 보장하는 헌법을 제정하고 진상조사와 보상을 통해 과거사를 극복하고 단일 국가를 세우자고 주장했습니다. 과거 남아프리카공화국과 르완다가 실행한 진실과 화해를 위한 과거사 진상조사위를 실행방안으로 꼽았습니다. 그러나, 최근 현지 여론 조사를 보면 일국해법은 아직 지지를 받지 못하고 있습니다.

2017년 7월 유럽연합이 후원해 이스라엘 텔 아비브 대학교 TSC(Tami Steinmetz Center for Peace Research)와 팔레스타인 여론조사기관 PSR(Palestinian Center for Policy and Survey Research)이 공동 연구 프로젝트로 팔레스타인 주민 1,200명과 이스라엘 국민 900명을 대상으로 실시한 설문조사 결과(그래프)를 보면, 양측 모두 2개 국가 해법을 휠씬 선호하는 것으로 나타났습니다. 문제는 두 개의 국가 공존의 조건이 서로 다르다는 것입니다. 인종차별정책을 철폐하고 과거사를 극복해 국가를 다시 세웠던 남아프리카공화국과 같이 인종과 종교가 달라도 국민 모두 동등한 권리를 갖고 살아가는 방안이 보다 현실적이라고 주장하는 지식인들이 많지만 국제사회에서 그들의 소리는 잘 들리지 않고 있습니다.

-

-

안세득 기자 sedrick@kbs.co.kr

안세득 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.