[지금이 골든타임]③ “환자 100명 올 때 가장 무서웠어요” 준비 부족했던 생활치료센터

입력 2020.07.02 (15:46)

수정 2020.07.02 (15:49)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

■방호복을 제대로 입어보지도 못하고…

지난 3월, 간호사 박 모 씨는 생활치료센터 근무에 자원했습니다. 생활치료센터에 의료진이 부족하다는 소식을 접했기 때문입니다. 생활치료센터는 지난 2, 3월 확진 환자가 급증했을 때 증상이 가벼운 환자를 입소시켜 생활과 치료를 병행하기 위해 만든 시설입니다. 박 씨는 "다음날 오전 11시까지 와달라"라는 연락을 받고 급히 짐을 챙겨 움직였습니다.

생활치료센터에 도착한 박 씨는 당황스러웠습니다. 기본적인 물품조차 없었습니다.

우선 의료진이 입어야 할 레벨D 방호복이 없었습니다. 코로나19 감염을 막기 위해 의료진은 방호복을 입어보는 연습을 최소 7~8번 해야 합니다. 하지만 현장에선 협력 의료기관이 가져온 방호복 몇 벌이 전부였습니다.

방호복을 입어본 적 없는 박 씨는 처음에 다른 사람이 입는 걸 보고 배울 수밖에 없었습니다. 환자 입소 2시간 전에야 방호복이 도착해 입는 연습을 겨우 2~3번 할 수 있었습니다.

오후 6시, 박 씨는 코로나19 환자 백여 명이 입소할 때 가장 두려웠다고 털어놨습니다. 방호복 등 의료진 본인들을 기본 장비조차 갖추지 못했기 때문입니다.

생활치료센터 근무 경험을 인터뷰하는 간호사 박 모 씨

생활치료센터 근무 경험을 인터뷰하는 간호사 박 모 씨박○○ / 생활치료센터 근무 간호사

"혼자 거울을 보면서 방호복 입는 연습을 해야 했으니까 어떤 게 잘못됐는지를 확인하기가 어렵잖아요. 그래서 처음에 '내가 이걸 잘하고 있는 게 맞나?' 이런 것들에 대한 불안감이 있었던 것 같습니다."

■운영 지침도 만들면서 근무…이후 제대로 된 조사 없어

처음에 의료진이 확보한 체온계는 2개뿐이었습니다. 산소포화도 측정 기기는 사흘 후에 도착했습니다. 환자에게 필요한 약 처방도 제대로 안 됐습니다.

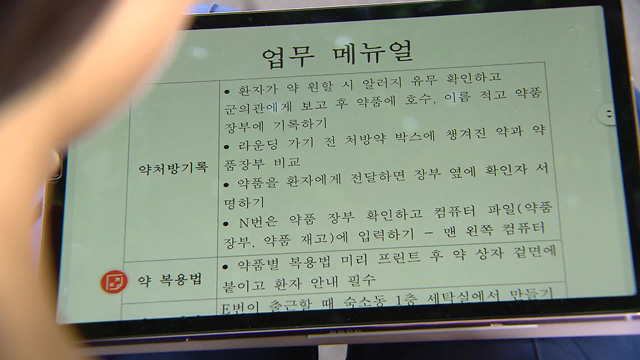

가장 당황스러웠던 건 생활치료센터를 어떻게 운영할지 알려주는 지침 하나 없었다는 점이었습니다. 의료진들이 알아서 환자들을 관리하고 돌봐야 했습니다. '하루에 열을 2번 재고, 문제가 있는 경우 병원으로 이송해야 한다.'라는 통보가 전부였습니다.

너무 막막한 나머지 박 씨와 동료들은 다른 생활치료센터 의료진에게 물어보기 시작했습니다. 환자 증상 등을 기록하는 표를 짜고, 이전 경험을 토대로 의료진들이 알아서 규칙을 만들어가며 환자를 돌봤습니다.

초반 2주 동안 의료진 스스로 체계를 잡은 이후에야 정부에서 만든 세부지침이 전달됐습니다.

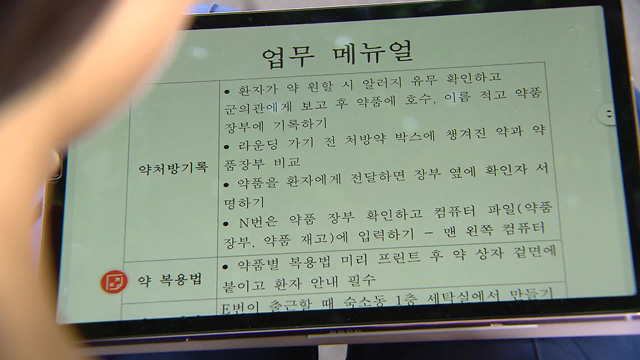

간호사 박 씨와 동료 의료진이 만든 운영 지침

간호사 박 씨와 동료 의료진이 만든 운영 지침박○○ / 생활치료센터 근무 간호사

"우리는 환자들 증상 등을 어떻게 보관하고 어떻게 기록을 해둘 것인지도 정했어야 했어요. 저희는 처음에 환자 발열 체크를 방문 앞에 일일이 가서 확인하고 기록했는데, 다른 곳은 환자들에게 구글 설문지를 돌리더라고요. 그 이야기를 듣고 설문지 돌리는 방식으로 바꿨습니다."

한 달 후, 박 씨가 근무한 생활치료센터는 문을 닫았습니다.

처음부터 시행착오와 함께 문제점도 눈에 보였지만, 이를 공유하고 개선점을 말할 곳은 없었습니다. 박 씨는 직접 몸으로 부딪치며 경험을 쌓은 의료진들의 목소리가 한 곳으로 모이지 못한 걸 아쉬워했습니다.

■전문가들 "초기 운영 실수 되풀이하지 말아야"

보건복지부는 생활치료센터 근무 의료진 전체를 대상으로 한 설문조사는 없었지만, 장관이 주재한 의료진 간담회는 한 차례 진행했다고 밝혔습니다. 또한, 생활치료센터를 위한 표준운영매뉴얼도 만들어 곧 배포하겠다는 입장입니다.

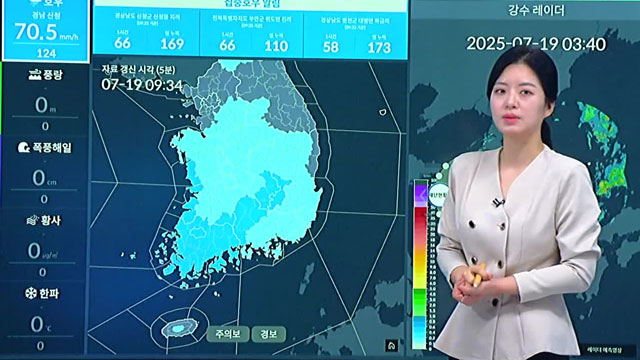

아울러 코로나19 장기화, 특히 가을철 '2차 대유행'을 대비해 생활치료센터 운영을 지방자치단체에 맡기는 방안을 계획하고 있습니다. 중앙 정부에서도 생활치료센터 장소 확보와 운영 부담을 덜고, 각 지자체도 생활치료센터 운영을 익혀야 한다는 명분입니다.

전문가들은 지자체가 운영 주체로 바뀌는 만큼, 의료기관들과 협력을 미리 해야 한다고 말합니다. 또한, 실수를 되풀이하지 않기 위해 환자가 적더라도 생활치료센터 운영을 일찍 시작해야 한다고 강조합니다.

최원석 / 고대안산병원 감염내과 교수

"생활치료센터는 의료기관이 아니죠. 병원처럼 환자를 볼 수 있는 시설을 가진 곳이 아닙니다. 그곳에서 환자를 보려면 여러 가지 세팅이 미리 되어야 합니다. 상황이 닥쳐서 생활치료센터가 열리고 동시에 많은 환자가 입소하면 전혀 정리가 안 되는 어려움이 있습니다."

생활치료센터는 폭증하는 코로나19 환자에 대응하기 위해 올 초 급히 마련됐습니다. 병원에서도 부족한 병상 문제를 해결하고, 경증 환자도 안전하게 치료받을 수 있는 효과가 입증되기도 했습니다.

처음 시작한 제도라 준비가 안 된 상태에서 생활치료센터 관련해 여러 실수와 착오가 있었습니다. 코로나19 장기화에 대비하기 위해선 코로나19 무증상·경증 환자를 위한 생활치료센터 준비도 더 철저하게 할 필요가 있어 보입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [지금이 골든타임]③ “환자 100명 올 때 가장 무서웠어요” 준비 부족했던 생활치료센터

-

- 입력 2020-07-02 15:46:57

- 수정2020-07-02 15:49:03

■방호복을 제대로 입어보지도 못하고…

지난 3월, 간호사 박 모 씨는 생활치료센터 근무에 자원했습니다. 생활치료센터에 의료진이 부족하다는 소식을 접했기 때문입니다. 생활치료센터는 지난 2, 3월 확진 환자가 급증했을 때 증상이 가벼운 환자를 입소시켜 생활과 치료를 병행하기 위해 만든 시설입니다. 박 씨는 "다음날 오전 11시까지 와달라"라는 연락을 받고 급히 짐을 챙겨 움직였습니다.

생활치료센터에 도착한 박 씨는 당황스러웠습니다. 기본적인 물품조차 없었습니다.

우선 의료진이 입어야 할 레벨D 방호복이 없었습니다. 코로나19 감염을 막기 위해 의료진은 방호복을 입어보는 연습을 최소 7~8번 해야 합니다. 하지만 현장에선 협력 의료기관이 가져온 방호복 몇 벌이 전부였습니다.

방호복을 입어본 적 없는 박 씨는 처음에 다른 사람이 입는 걸 보고 배울 수밖에 없었습니다. 환자 입소 2시간 전에야 방호복이 도착해 입는 연습을 겨우 2~3번 할 수 있었습니다.

오후 6시, 박 씨는 코로나19 환자 백여 명이 입소할 때 가장 두려웠다고 털어놨습니다. 방호복 등 의료진 본인들을 기본 장비조차 갖추지 못했기 때문입니다.

박○○ / 생활치료센터 근무 간호사

"혼자 거울을 보면서 방호복 입는 연습을 해야 했으니까 어떤 게 잘못됐는지를 확인하기가 어렵잖아요. 그래서 처음에 '내가 이걸 잘하고 있는 게 맞나?' 이런 것들에 대한 불안감이 있었던 것 같습니다."

■운영 지침도 만들면서 근무…이후 제대로 된 조사 없어

처음에 의료진이 확보한 체온계는 2개뿐이었습니다. 산소포화도 측정 기기는 사흘 후에 도착했습니다. 환자에게 필요한 약 처방도 제대로 안 됐습니다.

가장 당황스러웠던 건 생활치료센터를 어떻게 운영할지 알려주는 지침 하나 없었다는 점이었습니다. 의료진들이 알아서 환자들을 관리하고 돌봐야 했습니다. '하루에 열을 2번 재고, 문제가 있는 경우 병원으로 이송해야 한다.'라는 통보가 전부였습니다.

너무 막막한 나머지 박 씨와 동료들은 다른 생활치료센터 의료진에게 물어보기 시작했습니다. 환자 증상 등을 기록하는 표를 짜고, 이전 경험을 토대로 의료진들이 알아서 규칙을 만들어가며 환자를 돌봤습니다.

초반 2주 동안 의료진 스스로 체계를 잡은 이후에야 정부에서 만든 세부지침이 전달됐습니다.

박○○ / 생활치료센터 근무 간호사

"우리는 환자들 증상 등을 어떻게 보관하고 어떻게 기록을 해둘 것인지도 정했어야 했어요. 저희는 처음에 환자 발열 체크를 방문 앞에 일일이 가서 확인하고 기록했는데, 다른 곳은 환자들에게 구글 설문지를 돌리더라고요. 그 이야기를 듣고 설문지 돌리는 방식으로 바꿨습니다."

한 달 후, 박 씨가 근무한 생활치료센터는 문을 닫았습니다.

처음부터 시행착오와 함께 문제점도 눈에 보였지만, 이를 공유하고 개선점을 말할 곳은 없었습니다. 박 씨는 직접 몸으로 부딪치며 경험을 쌓은 의료진들의 목소리가 한 곳으로 모이지 못한 걸 아쉬워했습니다.

■전문가들 "초기 운영 실수 되풀이하지 말아야"

보건복지부는 생활치료센터 근무 의료진 전체를 대상으로 한 설문조사는 없었지만, 장관이 주재한 의료진 간담회는 한 차례 진행했다고 밝혔습니다. 또한, 생활치료센터를 위한 표준운영매뉴얼도 만들어 곧 배포하겠다는 입장입니다.

아울러 코로나19 장기화, 특히 가을철 '2차 대유행'을 대비해 생활치료센터 운영을 지방자치단체에 맡기는 방안을 계획하고 있습니다. 중앙 정부에서도 생활치료센터 장소 확보와 운영 부담을 덜고, 각 지자체도 생활치료센터 운영을 익혀야 한다는 명분입니다.

전문가들은 지자체가 운영 주체로 바뀌는 만큼, 의료기관들과 협력을 미리 해야 한다고 말합니다. 또한, 실수를 되풀이하지 않기 위해 환자가 적더라도 생활치료센터 운영을 일찍 시작해야 한다고 강조합니다.

최원석 / 고대안산병원 감염내과 교수

"생활치료센터는 의료기관이 아니죠. 병원처럼 환자를 볼 수 있는 시설을 가진 곳이 아닙니다. 그곳에서 환자를 보려면 여러 가지 세팅이 미리 되어야 합니다. 상황이 닥쳐서 생활치료센터가 열리고 동시에 많은 환자가 입소하면 전혀 정리가 안 되는 어려움이 있습니다."

생활치료센터는 폭증하는 코로나19 환자에 대응하기 위해 올 초 급히 마련됐습니다. 병원에서도 부족한 병상 문제를 해결하고, 경증 환자도 안전하게 치료받을 수 있는 효과가 입증되기도 했습니다.

처음 시작한 제도라 준비가 안 된 상태에서 생활치료센터 관련해 여러 실수와 착오가 있었습니다. 코로나19 장기화에 대비하기 위해선 코로나19 무증상·경증 환자를 위한 생활치료센터 준비도 더 철저하게 할 필요가 있어 보입니다.

▶ ‘ 코로나19 현황과 대응’ 최신 기사 보기

▶ ‘ 코로나19 현황과 대응’ 최신 기사 보기이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이슈

코로나19

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.