어릴 적에 다니던 초등학교 운동장 한구석에 작은 동물원이 있었더랬죠. 그때는 학교마다 미니 동물원을 꾸며 놓았습니다. 주로 토끼, 닭, 오리 등이 뒤섞여 지냈는데, 그 가운데 유독 눈에 띄는 동물이 있었으니…. 어떤 날은 새장 앞에서 그 기다란 꽁지를 부챗살처럼 활짝 펼쳐주기를 얼마나 기다리고 기다렸던지요.

이름만큼이나 화려한 자태를 뽐내는 공작은 본디 한반도에는 없는 새입니다. 하지만 동남아시아 일대에 널리 분포했기 때문에, 한반도에도 꽤 이른 시기에 그 존재가 알려졌을 것으로 추정됩니다. 옛날에는 집에서 학을 기르는 게 지체 높은 양반들의 유별난 호사 취미였다지만, 외래종인 공작을 관상용으로 기르는 전통이 우리에겐 당연히 없었습니다. 애써 비싼 돈 들여 수입할 이유도 없었고요. 다른 나라에서 선물로 보내오면 혹시 또 모를까.

선위사(宣慰使) 이덕형(李德馨)이 서장을 올렸다.

"대마 도주의 별견선(別遣船)이 뒤이어 공작(孔雀) 1쌍을 보내왔는데, 장수 찰방(長水察訪) 이의정(李宜正)에게 절차에 따라 서울로 보내도록 하였습니다."

임진왜란이 터지기 3년 전인 1589년(선조 22년) 7월 12일 《조선왕조실록》의 기록입니다. 저 유명한 '오성과 한음'의 한음(漢陰) 이덕형(李德馨, 1561~1613)이 사신을 맞아들이는 관리 자격으로 부산에 가서 임금에게 올린 보고 내용이죠. 대마도, 즉 쓰시마섬에서 선물로 보내온 공작 한 쌍은 곧바로 부산에서 서울로 압송(?)됩니다. 그리고 20여 일 뒤, 공작은 또다시 《실록》에 등장합니다. 신하와 임금의 대화입니다.

허성이 아뢰기를,

"공작(孔雀)은 어떻게 처분할 것입니까? 이를테면, 성의는 가상하나 진금(珍禽)·기수(奇獸)를 본디 좋아하는 바가 아니고 또 수토(水土)가 맞지 않으니 되돌려 보낸다고 말씀하시면 어떻겠습니까?" 하니,

상이 이르기를,

"그 말이 매우 마땅하니 나도 그렇게 생각하고 있다. 다만 저들의 의심을 살까 염려될 뿐이다. 모처로 보내려 하는데 어떻겠는가?" 하였다.

허성이 아뢰기를,

"우리나라에는 놓아 기를 만한 곳이 없습니다." 하니,

상이 이르기를,

"내가 장차 외부와 의논해서 처리하겠다." 하였다.

허성(許筬, 1548~1612)이 누구냐. 흔히 《홍길동전》의 저자로 널리 알려진 허균의 형입니다. 이날 조정 회의의 주요 안건은 일본에 사절단을 보내느냐 마느냐였죠. 한참 논의를 진행하다가 당시 임금이었던 선조가 자신의 학문 지도를 맡은 경연관(經筵官)이었던 허성에게 의견을 묻습니다. 그 이야기를 주고받다가 공작까지 회의 석상에 안건으로 오른 겁니다.

사진출처: 한국민족문화대백과사전 누리집(encykorea.aks.ac.kr)

사진출처: 한국민족문화대백과사전 누리집(encykorea.aks.ac.kr)

신하의 의견은 이렇습니다. 보낸 정성은 가상하지만, 우리가 특이한 새를 좋아하는 것도 아닌 데다 서식환경도 안 맞으니 돌려보내는 게 좋겠다, 게다가 우리나라엔 풀어놓고 기를 곳도 없다…. 하지만 임금은 혹시나 일본이 의심할까 봐 섣불리 결정을 못 하고 나중에 외부(外部), 즉 외교부와 상의해서 처리하겠다고 하죠. 공작 처리 안건은 다음 회의 때 다시!

‘요지연도 8폭 병풍’ 부분, 19세기, 비단에 채색, 경기도박물관, 경기도유형문화재 제192호

‘요지연도 8폭 병풍’ 부분, 19세기, 비단에 채색, 경기도박물관, 경기도유형문화재 제192호

그로부터 또 한 달 뒤, 임금은 공작을 담당 부처에서 알아서 처리하라고 지시합니다. 더 자세한 내용은 이틀 뒤 《실록》에 적혀 있습니다.

우승지 이유인(李裕仁)이 예조(禮曹)의 말로써 아뢰기를,

"해조로 하여금 공작 문제를 의처(議處)하도록 전교하였는데, 이웃 나라의 성의를 받아들이지 않는다면 교린(交隣)하는 도에 크게 어긋나고 먼 데 사람을 포용하는 도량에도 어긋납니다. 더욱이 영락(永樂) 7년에 일본이 코끼리 2마리를 보내자 태종이 받았고 성화(成化) 4년에 일본이 원숭이 1마리와 말 1마리를 보내자 세조가 받았던 전례가 있는데, 지금 만약 되돌려 보낸다면 아예 처음에 받지 않았던 것만 못하고, 절도(絶島)에 놓아 준다면 상호의 규각(圭角)이 드러남을 면치 못할 것입니다. 신의 생각은, 장원서(掌苑署)를 보내 새에 보탠다면, 한편으로는 완물(玩物)에 빠지는 누(累)가 없고 한편으로는 교린하는 도에 역행함이 없으며 또 처사하는 사이에 규각이 드러남이 없어서 큰 해로움이 없을 듯합니다." 하니,

전교하기를, "해사(該司)에 맡긴다면 허물이 더 심할 터이니 절대 그렇게 할 수 없다. 객사(客使)가 돌아간 뒤 제주에 놓아 주는 것이 좋겠다." 하였다.

내용인즉슨, 임금께서 담당 부처에 맡겨 처리하라고 하셨는데, 일본의 성의를 안 받아들이면 외교적 결례일 뿐 아니라 대국으로서 포용력을 보여주는 것도 아니다, 전에 일본이 보낸 코끼리와 원숭이와 말을 기꺼이 받은 전례가 있으니, 되돌려 보내거나 어디 외딴 섬에 보내는 것도 옳지 않다, 궁중 정원을 관리하는 부서에 보내 다른 새들과 함께 기르게 하면 적당하겠다, 이런 의견을 낸 겁니다.

하지만 임금은 뜻밖에 완강했군요. 웬걸, 일본 사절이 가고 난 다음에 제주도에 풀어놓는 방안을 제시합니다. 왜 제주도를 언급했을까. 간단합니다. 조선에서 그래도 공작이 살아갈 수 있는 가장 적합한 환경을 갖춘 곳으로 여겨졌기 때문이죠. 그렇다면 과연, 공작은 제주로 갔을까요? 이어지는 《실록》의 기록은 넉 달 뒤인 그해 겨울로 넘어갑니다.

일본국(日本國)에서 공작(孔雀) 한 쌍을 보내왔는데 상이 객사(客使)가 돌아간 뒤 제주(濟州)에 놓아 주도록 하자 예조가 아뢰기를,

"제주까지 수송하자면 폐해가 있으니 남양(南陽)의 절도(絶島) 중에 수목이 울창한 곳에 놓아 주도록 하소서." 하니, 아뢴 대로 하라고 하였다.

결론은 제주행 실패. 제주까지 실어나르는 게 문제이니, 남양(南陽)의 절도(絶島)에 풀어놓자고 제안한 겁니다. 임금은 이 의견을 받아들이죠. 남양이 어딜까? 지금의 경기도 화성입니다. 서울에서 그리 먼 거리가 아닌 데다 육지에서 떨어진 외딴 섬도 있었죠. 좋게 말하면 풀어주는 거지만, 따져 보면 사실상 유배(?)나 다름없습니다. 여기까지가 《선조실록》의 기록입니다. 후대에 윤색을 가한 《선조수정실록》에는 다음과 같은 짤막한 기록만 전합니다.

평의지 등이 공작(孔雀) 1쌍과 조총 수삼 정을 바쳤는데, 공작은 남양(南陽) 해도(海島)로 놓아 보내도록 하고 조총은 군기시(軍器寺)에 간직하도록 명하였다.

일본이 선물로 보낸 공작의 처리 문제를 둘러싼 《실록》의 기록을 살펴봤습니다. 한마디로 처치 곤란. 그만큼 신경이 쓰였겠죠. 물론 외교적 상황을 고려한 것이었겠지만, 공작 한 쌍을 처리하는 데 이리도 신중에 신중을 기했다는 사실이 의미하는 바가 뭘까. 국가 최고 회의에서 겨우 공작 한 쌍을 처리하는 데 그토록 많은 논의가 필요했던가.

과정이야 어찌 됐든 참으로 진지하달 수밖에 없는 저 논의 과정에서 미물 하나도 함부로 다루지 않는 어떤 맑고도 순박한 마음자리를 읽어냈다면 지나친 비약일까요? 이런 것까지 미주알고주알 세세하게 적어 내려간 사관(史官)은 또 어떻고요? 《조선왕조실록》을 '기록문화의 꽃'이라 부르는 데는 그만한 이유가 있었던 겁니다.

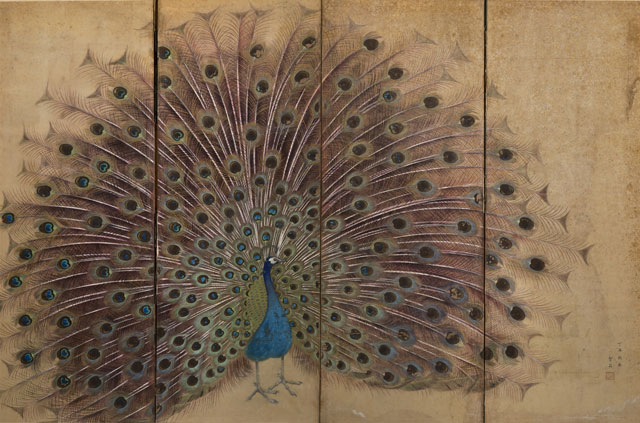

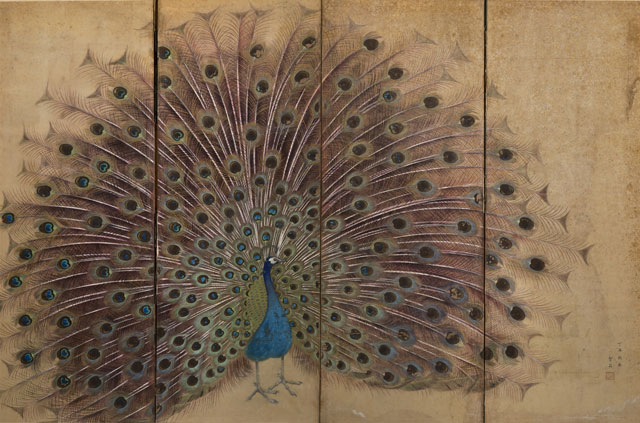

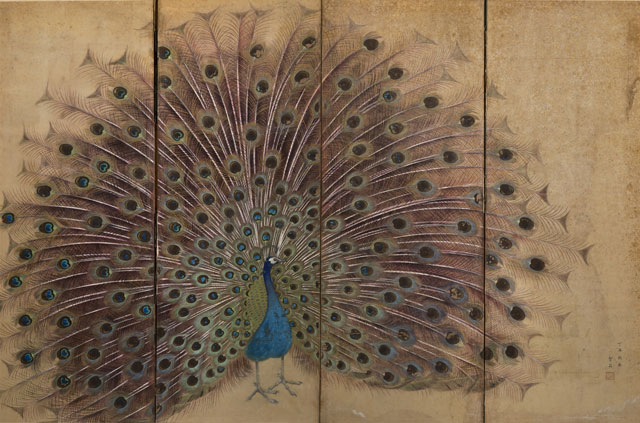

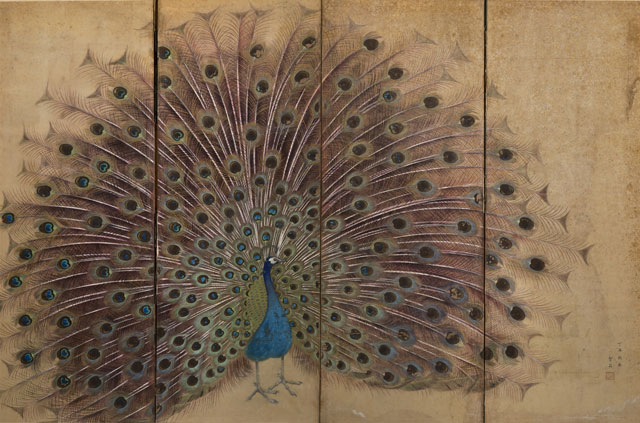

정찬영 ‘공작도 병풍’, 1937년, 비단에 채색, 173.3×250cm, 국립현대미술관

정찬영 ‘공작도 병풍’, 1937년, 비단에 채색, 173.3×250cm, 국립현대미술관

이런저런 상념에 젖어 있다가 문득 공작 그림 한 점이 떠올랐습니다. 20세기 초중반을 대표하는 여성 수묵채색화가 정찬영(1906~1988)의 <공작도 병풍>입니다. 조선시대에도 공작이 그려지지 않은 것은 아니지만, 공작을 그리는 데 몰두해 확실한 성과를 낸 화가는 정찬영이 처음이었죠. 정찬영 공작도의 절정으로 평가되는 이 병풍 그림은 화가의 절필작이기도 해서 더 의미가 남다른 작품입니다.

이름만큼이나 화려한 자태를 뽐내는 공작은 본디 한반도에는 없는 새입니다. 하지만 동남아시아 일대에 널리 분포했기 때문에, 한반도에도 꽤 이른 시기에 그 존재가 알려졌을 것으로 추정됩니다. 옛날에는 집에서 학을 기르는 게 지체 높은 양반들의 유별난 호사 취미였다지만, 외래종인 공작을 관상용으로 기르는 전통이 우리에겐 당연히 없었습니다. 애써 비싼 돈 들여 수입할 이유도 없었고요. 다른 나라에서 선물로 보내오면 혹시 또 모를까.

선위사(宣慰使) 이덕형(李德馨)이 서장을 올렸다.

"대마 도주의 별견선(別遣船)이 뒤이어 공작(孔雀) 1쌍을 보내왔는데, 장수 찰방(長水察訪) 이의정(李宜正)에게 절차에 따라 서울로 보내도록 하였습니다."

임진왜란이 터지기 3년 전인 1589년(선조 22년) 7월 12일 《조선왕조실록》의 기록입니다. 저 유명한 '오성과 한음'의 한음(漢陰) 이덕형(李德馨, 1561~1613)이 사신을 맞아들이는 관리 자격으로 부산에 가서 임금에게 올린 보고 내용이죠. 대마도, 즉 쓰시마섬에서 선물로 보내온 공작 한 쌍은 곧바로 부산에서 서울로 압송(?)됩니다. 그리고 20여 일 뒤, 공작은 또다시 《실록》에 등장합니다. 신하와 임금의 대화입니다.

허성이 아뢰기를,

"공작(孔雀)은 어떻게 처분할 것입니까? 이를테면, 성의는 가상하나 진금(珍禽)·기수(奇獸)를 본디 좋아하는 바가 아니고 또 수토(水土)가 맞지 않으니 되돌려 보낸다고 말씀하시면 어떻겠습니까?" 하니,

상이 이르기를,

"그 말이 매우 마땅하니 나도 그렇게 생각하고 있다. 다만 저들의 의심을 살까 염려될 뿐이다. 모처로 보내려 하는데 어떻겠는가?" 하였다.

허성이 아뢰기를,

"우리나라에는 놓아 기를 만한 곳이 없습니다." 하니,

상이 이르기를,

"내가 장차 외부와 의논해서 처리하겠다." 하였다.

허성(許筬, 1548~1612)이 누구냐. 흔히 《홍길동전》의 저자로 널리 알려진 허균의 형입니다. 이날 조정 회의의 주요 안건은 일본에 사절단을 보내느냐 마느냐였죠. 한참 논의를 진행하다가 당시 임금이었던 선조가 자신의 학문 지도를 맡은 경연관(經筵官)이었던 허성에게 의견을 묻습니다. 그 이야기를 주고받다가 공작까지 회의 석상에 안건으로 오른 겁니다.

사진출처: 한국민족문화대백과사전 누리집(encykorea.aks.ac.kr)

사진출처: 한국민족문화대백과사전 누리집(encykorea.aks.ac.kr)신하의 의견은 이렇습니다. 보낸 정성은 가상하지만, 우리가 특이한 새를 좋아하는 것도 아닌 데다 서식환경도 안 맞으니 돌려보내는 게 좋겠다, 게다가 우리나라엔 풀어놓고 기를 곳도 없다…. 하지만 임금은 혹시나 일본이 의심할까 봐 섣불리 결정을 못 하고 나중에 외부(外部), 즉 외교부와 상의해서 처리하겠다고 하죠. 공작 처리 안건은 다음 회의 때 다시!

‘요지연도 8폭 병풍’ 부분, 19세기, 비단에 채색, 경기도박물관, 경기도유형문화재 제192호

‘요지연도 8폭 병풍’ 부분, 19세기, 비단에 채색, 경기도박물관, 경기도유형문화재 제192호그로부터 또 한 달 뒤, 임금은 공작을 담당 부처에서 알아서 처리하라고 지시합니다. 더 자세한 내용은 이틀 뒤 《실록》에 적혀 있습니다.

우승지 이유인(李裕仁)이 예조(禮曹)의 말로써 아뢰기를,

"해조로 하여금 공작 문제를 의처(議處)하도록 전교하였는데, 이웃 나라의 성의를 받아들이지 않는다면 교린(交隣)하는 도에 크게 어긋나고 먼 데 사람을 포용하는 도량에도 어긋납니다. 더욱이 영락(永樂) 7년에 일본이 코끼리 2마리를 보내자 태종이 받았고 성화(成化) 4년에 일본이 원숭이 1마리와 말 1마리를 보내자 세조가 받았던 전례가 있는데, 지금 만약 되돌려 보낸다면 아예 처음에 받지 않았던 것만 못하고, 절도(絶島)에 놓아 준다면 상호의 규각(圭角)이 드러남을 면치 못할 것입니다. 신의 생각은, 장원서(掌苑署)를 보내 새에 보탠다면, 한편으로는 완물(玩物)에 빠지는 누(累)가 없고 한편으로는 교린하는 도에 역행함이 없으며 또 처사하는 사이에 규각이 드러남이 없어서 큰 해로움이 없을 듯합니다." 하니,

전교하기를, "해사(該司)에 맡긴다면 허물이 더 심할 터이니 절대 그렇게 할 수 없다. 객사(客使)가 돌아간 뒤 제주에 놓아 주는 것이 좋겠다." 하였다.

내용인즉슨, 임금께서 담당 부처에 맡겨 처리하라고 하셨는데, 일본의 성의를 안 받아들이면 외교적 결례일 뿐 아니라 대국으로서 포용력을 보여주는 것도 아니다, 전에 일본이 보낸 코끼리와 원숭이와 말을 기꺼이 받은 전례가 있으니, 되돌려 보내거나 어디 외딴 섬에 보내는 것도 옳지 않다, 궁중 정원을 관리하는 부서에 보내 다른 새들과 함께 기르게 하면 적당하겠다, 이런 의견을 낸 겁니다.

하지만 임금은 뜻밖에 완강했군요. 웬걸, 일본 사절이 가고 난 다음에 제주도에 풀어놓는 방안을 제시합니다. 왜 제주도를 언급했을까. 간단합니다. 조선에서 그래도 공작이 살아갈 수 있는 가장 적합한 환경을 갖춘 곳으로 여겨졌기 때문이죠. 그렇다면 과연, 공작은 제주로 갔을까요? 이어지는 《실록》의 기록은 넉 달 뒤인 그해 겨울로 넘어갑니다.

일본국(日本國)에서 공작(孔雀) 한 쌍을 보내왔는데 상이 객사(客使)가 돌아간 뒤 제주(濟州)에 놓아 주도록 하자 예조가 아뢰기를,

"제주까지 수송하자면 폐해가 있으니 남양(南陽)의 절도(絶島) 중에 수목이 울창한 곳에 놓아 주도록 하소서." 하니, 아뢴 대로 하라고 하였다.

결론은 제주행 실패. 제주까지 실어나르는 게 문제이니, 남양(南陽)의 절도(絶島)에 풀어놓자고 제안한 겁니다. 임금은 이 의견을 받아들이죠. 남양이 어딜까? 지금의 경기도 화성입니다. 서울에서 그리 먼 거리가 아닌 데다 육지에서 떨어진 외딴 섬도 있었죠. 좋게 말하면 풀어주는 거지만, 따져 보면 사실상 유배(?)나 다름없습니다. 여기까지가 《선조실록》의 기록입니다. 후대에 윤색을 가한 《선조수정실록》에는 다음과 같은 짤막한 기록만 전합니다.

평의지 등이 공작(孔雀) 1쌍과 조총 수삼 정을 바쳤는데, 공작은 남양(南陽) 해도(海島)로 놓아 보내도록 하고 조총은 군기시(軍器寺)에 간직하도록 명하였다.

일본이 선물로 보낸 공작의 처리 문제를 둘러싼 《실록》의 기록을 살펴봤습니다. 한마디로 처치 곤란. 그만큼 신경이 쓰였겠죠. 물론 외교적 상황을 고려한 것이었겠지만, 공작 한 쌍을 처리하는 데 이리도 신중에 신중을 기했다는 사실이 의미하는 바가 뭘까. 국가 최고 회의에서 겨우 공작 한 쌍을 처리하는 데 그토록 많은 논의가 필요했던가.

과정이야 어찌 됐든 참으로 진지하달 수밖에 없는 저 논의 과정에서 미물 하나도 함부로 다루지 않는 어떤 맑고도 순박한 마음자리를 읽어냈다면 지나친 비약일까요? 이런 것까지 미주알고주알 세세하게 적어 내려간 사관(史官)은 또 어떻고요? 《조선왕조실록》을 '기록문화의 꽃'이라 부르는 데는 그만한 이유가 있었던 겁니다.

정찬영 ‘공작도 병풍’, 1937년, 비단에 채색, 173.3×250cm, 국립현대미술관

정찬영 ‘공작도 병풍’, 1937년, 비단에 채색, 173.3×250cm, 국립현대미술관이런저런 상념에 젖어 있다가 문득 공작 그림 한 점이 떠올랐습니다. 20세기 초중반을 대표하는 여성 수묵채색화가 정찬영(1906~1988)의 <공작도 병풍>입니다. 조선시대에도 공작이 그려지지 않은 것은 아니지만, 공작을 그리는 데 몰두해 확실한 성과를 낸 화가는 정찬영이 처음이었죠. 정찬영 공작도의 절정으로 평가되는 이 병풍 그림은 화가의 절필작이기도 해서 더 의미가 남다른 작품입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 왜(倭)가 선물로 보낸 공작새는 어디로 갔을까?

-

- 입력 2020-07-27 06:03:59

어릴 적에 다니던 초등학교 운동장 한구석에 작은 동물원이 있었더랬죠. 그때는 학교마다 미니 동물원을 꾸며 놓았습니다. 주로 토끼, 닭, 오리 등이 뒤섞여 지냈는데, 그 가운데 유독 눈에 띄는 동물이 있었으니…. 어떤 날은 새장 앞에서 그 기다란 꽁지를 부챗살처럼 활짝 펼쳐주기를 얼마나 기다리고 기다렸던지요.

이름만큼이나 화려한 자태를 뽐내는 공작은 본디 한반도에는 없는 새입니다. 하지만 동남아시아 일대에 널리 분포했기 때문에, 한반도에도 꽤 이른 시기에 그 존재가 알려졌을 것으로 추정됩니다. 옛날에는 집에서 학을 기르는 게 지체 높은 양반들의 유별난 호사 취미였다지만, 외래종인 공작을 관상용으로 기르는 전통이 우리에겐 당연히 없었습니다. 애써 비싼 돈 들여 수입할 이유도 없었고요. 다른 나라에서 선물로 보내오면 혹시 또 모를까.

선위사(宣慰使) 이덕형(李德馨)이 서장을 올렸다.

"대마 도주의 별견선(別遣船)이 뒤이어 공작(孔雀) 1쌍을 보내왔는데, 장수 찰방(長水察訪) 이의정(李宜正)에게 절차에 따라 서울로 보내도록 하였습니다."

임진왜란이 터지기 3년 전인 1589년(선조 22년) 7월 12일 《조선왕조실록》의 기록입니다. 저 유명한 '오성과 한음'의 한음(漢陰) 이덕형(李德馨, 1561~1613)이 사신을 맞아들이는 관리 자격으로 부산에 가서 임금에게 올린 보고 내용이죠. 대마도, 즉 쓰시마섬에서 선물로 보내온 공작 한 쌍은 곧바로 부산에서 서울로 압송(?)됩니다. 그리고 20여 일 뒤, 공작은 또다시 《실록》에 등장합니다. 신하와 임금의 대화입니다.

허성이 아뢰기를,

"공작(孔雀)은 어떻게 처분할 것입니까? 이를테면, 성의는 가상하나 진금(珍禽)·기수(奇獸)를 본디 좋아하는 바가 아니고 또 수토(水土)가 맞지 않으니 되돌려 보낸다고 말씀하시면 어떻겠습니까?" 하니,

상이 이르기를,

"그 말이 매우 마땅하니 나도 그렇게 생각하고 있다. 다만 저들의 의심을 살까 염려될 뿐이다. 모처로 보내려 하는데 어떻겠는가?" 하였다.

허성이 아뢰기를,

"우리나라에는 놓아 기를 만한 곳이 없습니다." 하니,

상이 이르기를,

"내가 장차 외부와 의논해서 처리하겠다." 하였다.

허성(許筬, 1548~1612)이 누구냐. 흔히 《홍길동전》의 저자로 널리 알려진 허균의 형입니다. 이날 조정 회의의 주요 안건은 일본에 사절단을 보내느냐 마느냐였죠. 한참 논의를 진행하다가 당시 임금이었던 선조가 자신의 학문 지도를 맡은 경연관(經筵官)이었던 허성에게 의견을 묻습니다. 그 이야기를 주고받다가 공작까지 회의 석상에 안건으로 오른 겁니다.

신하의 의견은 이렇습니다. 보낸 정성은 가상하지만, 우리가 특이한 새를 좋아하는 것도 아닌 데다 서식환경도 안 맞으니 돌려보내는 게 좋겠다, 게다가 우리나라엔 풀어놓고 기를 곳도 없다…. 하지만 임금은 혹시나 일본이 의심할까 봐 섣불리 결정을 못 하고 나중에 외부(外部), 즉 외교부와 상의해서 처리하겠다고 하죠. 공작 처리 안건은 다음 회의 때 다시!

그로부터 또 한 달 뒤, 임금은 공작을 담당 부처에서 알아서 처리하라고 지시합니다. 더 자세한 내용은 이틀 뒤 《실록》에 적혀 있습니다.

우승지 이유인(李裕仁)이 예조(禮曹)의 말로써 아뢰기를,

"해조로 하여금 공작 문제를 의처(議處)하도록 전교하였는데, 이웃 나라의 성의를 받아들이지 않는다면 교린(交隣)하는 도에 크게 어긋나고 먼 데 사람을 포용하는 도량에도 어긋납니다. 더욱이 영락(永樂) 7년에 일본이 코끼리 2마리를 보내자 태종이 받았고 성화(成化) 4년에 일본이 원숭이 1마리와 말 1마리를 보내자 세조가 받았던 전례가 있는데, 지금 만약 되돌려 보낸다면 아예 처음에 받지 않았던 것만 못하고, 절도(絶島)에 놓아 준다면 상호의 규각(圭角)이 드러남을 면치 못할 것입니다. 신의 생각은, 장원서(掌苑署)를 보내 새에 보탠다면, 한편으로는 완물(玩物)에 빠지는 누(累)가 없고 한편으로는 교린하는 도에 역행함이 없으며 또 처사하는 사이에 규각이 드러남이 없어서 큰 해로움이 없을 듯합니다." 하니,

전교하기를, "해사(該司)에 맡긴다면 허물이 더 심할 터이니 절대 그렇게 할 수 없다. 객사(客使)가 돌아간 뒤 제주에 놓아 주는 것이 좋겠다." 하였다.

내용인즉슨, 임금께서 담당 부처에 맡겨 처리하라고 하셨는데, 일본의 성의를 안 받아들이면 외교적 결례일 뿐 아니라 대국으로서 포용력을 보여주는 것도 아니다, 전에 일본이 보낸 코끼리와 원숭이와 말을 기꺼이 받은 전례가 있으니, 되돌려 보내거나 어디 외딴 섬에 보내는 것도 옳지 않다, 궁중 정원을 관리하는 부서에 보내 다른 새들과 함께 기르게 하면 적당하겠다, 이런 의견을 낸 겁니다.

하지만 임금은 뜻밖에 완강했군요. 웬걸, 일본 사절이 가고 난 다음에 제주도에 풀어놓는 방안을 제시합니다. 왜 제주도를 언급했을까. 간단합니다. 조선에서 그래도 공작이 살아갈 수 있는 가장 적합한 환경을 갖춘 곳으로 여겨졌기 때문이죠. 그렇다면 과연, 공작은 제주로 갔을까요? 이어지는 《실록》의 기록은 넉 달 뒤인 그해 겨울로 넘어갑니다.

일본국(日本國)에서 공작(孔雀) 한 쌍을 보내왔는데 상이 객사(客使)가 돌아간 뒤 제주(濟州)에 놓아 주도록 하자 예조가 아뢰기를,

"제주까지 수송하자면 폐해가 있으니 남양(南陽)의 절도(絶島) 중에 수목이 울창한 곳에 놓아 주도록 하소서." 하니, 아뢴 대로 하라고 하였다.

결론은 제주행 실패. 제주까지 실어나르는 게 문제이니, 남양(南陽)의 절도(絶島)에 풀어놓자고 제안한 겁니다. 임금은 이 의견을 받아들이죠. 남양이 어딜까? 지금의 경기도 화성입니다. 서울에서 그리 먼 거리가 아닌 데다 육지에서 떨어진 외딴 섬도 있었죠. 좋게 말하면 풀어주는 거지만, 따져 보면 사실상 유배(?)나 다름없습니다. 여기까지가 《선조실록》의 기록입니다. 후대에 윤색을 가한 《선조수정실록》에는 다음과 같은 짤막한 기록만 전합니다.

평의지 등이 공작(孔雀) 1쌍과 조총 수삼 정을 바쳤는데, 공작은 남양(南陽) 해도(海島)로 놓아 보내도록 하고 조총은 군기시(軍器寺)에 간직하도록 명하였다.

일본이 선물로 보낸 공작의 처리 문제를 둘러싼 《실록》의 기록을 살펴봤습니다. 한마디로 처치 곤란. 그만큼 신경이 쓰였겠죠. 물론 외교적 상황을 고려한 것이었겠지만, 공작 한 쌍을 처리하는 데 이리도 신중에 신중을 기했다는 사실이 의미하는 바가 뭘까. 국가 최고 회의에서 겨우 공작 한 쌍을 처리하는 데 그토록 많은 논의가 필요했던가.

과정이야 어찌 됐든 참으로 진지하달 수밖에 없는 저 논의 과정에서 미물 하나도 함부로 다루지 않는 어떤 맑고도 순박한 마음자리를 읽어냈다면 지나친 비약일까요? 이런 것까지 미주알고주알 세세하게 적어 내려간 사관(史官)은 또 어떻고요? 《조선왕조실록》을 '기록문화의 꽃'이라 부르는 데는 그만한 이유가 있었던 겁니다.

이런저런 상념에 젖어 있다가 문득 공작 그림 한 점이 떠올랐습니다. 20세기 초중반을 대표하는 여성 수묵채색화가 정찬영(1906~1988)의 <공작도 병풍>입니다. 조선시대에도 공작이 그려지지 않은 것은 아니지만, 공작을 그리는 데 몰두해 확실한 성과를 낸 화가는 정찬영이 처음이었죠. 정찬영 공작도의 절정으로 평가되는 이 병풍 그림은 화가의 절필작이기도 해서 더 의미가 남다른 작품입니다.

이름만큼이나 화려한 자태를 뽐내는 공작은 본디 한반도에는 없는 새입니다. 하지만 동남아시아 일대에 널리 분포했기 때문에, 한반도에도 꽤 이른 시기에 그 존재가 알려졌을 것으로 추정됩니다. 옛날에는 집에서 학을 기르는 게 지체 높은 양반들의 유별난 호사 취미였다지만, 외래종인 공작을 관상용으로 기르는 전통이 우리에겐 당연히 없었습니다. 애써 비싼 돈 들여 수입할 이유도 없었고요. 다른 나라에서 선물로 보내오면 혹시 또 모를까.

선위사(宣慰使) 이덕형(李德馨)이 서장을 올렸다.

"대마 도주의 별견선(別遣船)이 뒤이어 공작(孔雀) 1쌍을 보내왔는데, 장수 찰방(長水察訪) 이의정(李宜正)에게 절차에 따라 서울로 보내도록 하였습니다."

임진왜란이 터지기 3년 전인 1589년(선조 22년) 7월 12일 《조선왕조실록》의 기록입니다. 저 유명한 '오성과 한음'의 한음(漢陰) 이덕형(李德馨, 1561~1613)이 사신을 맞아들이는 관리 자격으로 부산에 가서 임금에게 올린 보고 내용이죠. 대마도, 즉 쓰시마섬에서 선물로 보내온 공작 한 쌍은 곧바로 부산에서 서울로 압송(?)됩니다. 그리고 20여 일 뒤, 공작은 또다시 《실록》에 등장합니다. 신하와 임금의 대화입니다.

허성이 아뢰기를,

"공작(孔雀)은 어떻게 처분할 것입니까? 이를테면, 성의는 가상하나 진금(珍禽)·기수(奇獸)를 본디 좋아하는 바가 아니고 또 수토(水土)가 맞지 않으니 되돌려 보낸다고 말씀하시면 어떻겠습니까?" 하니,

상이 이르기를,

"그 말이 매우 마땅하니 나도 그렇게 생각하고 있다. 다만 저들의 의심을 살까 염려될 뿐이다. 모처로 보내려 하는데 어떻겠는가?" 하였다.

허성이 아뢰기를,

"우리나라에는 놓아 기를 만한 곳이 없습니다." 하니,

상이 이르기를,

"내가 장차 외부와 의논해서 처리하겠다." 하였다.

허성(許筬, 1548~1612)이 누구냐. 흔히 《홍길동전》의 저자로 널리 알려진 허균의 형입니다. 이날 조정 회의의 주요 안건은 일본에 사절단을 보내느냐 마느냐였죠. 한참 논의를 진행하다가 당시 임금이었던 선조가 자신의 학문 지도를 맡은 경연관(經筵官)이었던 허성에게 의견을 묻습니다. 그 이야기를 주고받다가 공작까지 회의 석상에 안건으로 오른 겁니다.

신하의 의견은 이렇습니다. 보낸 정성은 가상하지만, 우리가 특이한 새를 좋아하는 것도 아닌 데다 서식환경도 안 맞으니 돌려보내는 게 좋겠다, 게다가 우리나라엔 풀어놓고 기를 곳도 없다…. 하지만 임금은 혹시나 일본이 의심할까 봐 섣불리 결정을 못 하고 나중에 외부(外部), 즉 외교부와 상의해서 처리하겠다고 하죠. 공작 처리 안건은 다음 회의 때 다시!

그로부터 또 한 달 뒤, 임금은 공작을 담당 부처에서 알아서 처리하라고 지시합니다. 더 자세한 내용은 이틀 뒤 《실록》에 적혀 있습니다.

우승지 이유인(李裕仁)이 예조(禮曹)의 말로써 아뢰기를,

"해조로 하여금 공작 문제를 의처(議處)하도록 전교하였는데, 이웃 나라의 성의를 받아들이지 않는다면 교린(交隣)하는 도에 크게 어긋나고 먼 데 사람을 포용하는 도량에도 어긋납니다. 더욱이 영락(永樂) 7년에 일본이 코끼리 2마리를 보내자 태종이 받았고 성화(成化) 4년에 일본이 원숭이 1마리와 말 1마리를 보내자 세조가 받았던 전례가 있는데, 지금 만약 되돌려 보낸다면 아예 처음에 받지 않았던 것만 못하고, 절도(絶島)에 놓아 준다면 상호의 규각(圭角)이 드러남을 면치 못할 것입니다. 신의 생각은, 장원서(掌苑署)를 보내 새에 보탠다면, 한편으로는 완물(玩物)에 빠지는 누(累)가 없고 한편으로는 교린하는 도에 역행함이 없으며 또 처사하는 사이에 규각이 드러남이 없어서 큰 해로움이 없을 듯합니다." 하니,

전교하기를, "해사(該司)에 맡긴다면 허물이 더 심할 터이니 절대 그렇게 할 수 없다. 객사(客使)가 돌아간 뒤 제주에 놓아 주는 것이 좋겠다." 하였다.

내용인즉슨, 임금께서 담당 부처에 맡겨 처리하라고 하셨는데, 일본의 성의를 안 받아들이면 외교적 결례일 뿐 아니라 대국으로서 포용력을 보여주는 것도 아니다, 전에 일본이 보낸 코끼리와 원숭이와 말을 기꺼이 받은 전례가 있으니, 되돌려 보내거나 어디 외딴 섬에 보내는 것도 옳지 않다, 궁중 정원을 관리하는 부서에 보내 다른 새들과 함께 기르게 하면 적당하겠다, 이런 의견을 낸 겁니다.

하지만 임금은 뜻밖에 완강했군요. 웬걸, 일본 사절이 가고 난 다음에 제주도에 풀어놓는 방안을 제시합니다. 왜 제주도를 언급했을까. 간단합니다. 조선에서 그래도 공작이 살아갈 수 있는 가장 적합한 환경을 갖춘 곳으로 여겨졌기 때문이죠. 그렇다면 과연, 공작은 제주로 갔을까요? 이어지는 《실록》의 기록은 넉 달 뒤인 그해 겨울로 넘어갑니다.

일본국(日本國)에서 공작(孔雀) 한 쌍을 보내왔는데 상이 객사(客使)가 돌아간 뒤 제주(濟州)에 놓아 주도록 하자 예조가 아뢰기를,

"제주까지 수송하자면 폐해가 있으니 남양(南陽)의 절도(絶島) 중에 수목이 울창한 곳에 놓아 주도록 하소서." 하니, 아뢴 대로 하라고 하였다.

결론은 제주행 실패. 제주까지 실어나르는 게 문제이니, 남양(南陽)의 절도(絶島)에 풀어놓자고 제안한 겁니다. 임금은 이 의견을 받아들이죠. 남양이 어딜까? 지금의 경기도 화성입니다. 서울에서 그리 먼 거리가 아닌 데다 육지에서 떨어진 외딴 섬도 있었죠. 좋게 말하면 풀어주는 거지만, 따져 보면 사실상 유배(?)나 다름없습니다. 여기까지가 《선조실록》의 기록입니다. 후대에 윤색을 가한 《선조수정실록》에는 다음과 같은 짤막한 기록만 전합니다.

평의지 등이 공작(孔雀) 1쌍과 조총 수삼 정을 바쳤는데, 공작은 남양(南陽) 해도(海島)로 놓아 보내도록 하고 조총은 군기시(軍器寺)에 간직하도록 명하였다.

일본이 선물로 보낸 공작의 처리 문제를 둘러싼 《실록》의 기록을 살펴봤습니다. 한마디로 처치 곤란. 그만큼 신경이 쓰였겠죠. 물론 외교적 상황을 고려한 것이었겠지만, 공작 한 쌍을 처리하는 데 이리도 신중에 신중을 기했다는 사실이 의미하는 바가 뭘까. 국가 최고 회의에서 겨우 공작 한 쌍을 처리하는 데 그토록 많은 논의가 필요했던가.

과정이야 어찌 됐든 참으로 진지하달 수밖에 없는 저 논의 과정에서 미물 하나도 함부로 다루지 않는 어떤 맑고도 순박한 마음자리를 읽어냈다면 지나친 비약일까요? 이런 것까지 미주알고주알 세세하게 적어 내려간 사관(史官)은 또 어떻고요? 《조선왕조실록》을 '기록문화의 꽃'이라 부르는 데는 그만한 이유가 있었던 겁니다.

이런저런 상념에 젖어 있다가 문득 공작 그림 한 점이 떠올랐습니다. 20세기 초중반을 대표하는 여성 수묵채색화가 정찬영(1906~1988)의 <공작도 병풍>입니다. 조선시대에도 공작이 그려지지 않은 것은 아니지만, 공작을 그리는 데 몰두해 확실한 성과를 낸 화가는 정찬영이 처음이었죠. 정찬영 공작도의 절정으로 평가되는 이 병풍 그림은 화가의 절필작이기도 해서 더 의미가 남다른 작품입니다.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.