[취재후] 요양병원에 입원한지 한 달만에 숨져…무슨 일이?

입력 2020.09.17 (05:00)

수정 2020.09.17 (06:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

"환자 방치해도 아무도 확인할 수 없어요"

제보 전화를 받았습니다. 경남의 한 요양병원에서 60대 환자가 입원 한 달여 만에 상태가 급격히 악화한 뒤, 퇴원 과정에서 낙상까지 당해 투병 끝에 숨졌다는 이야기였습니다.

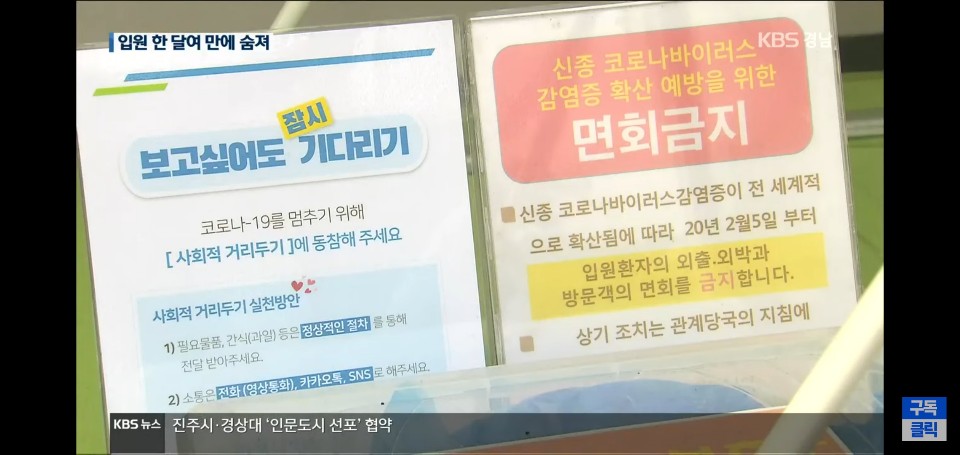

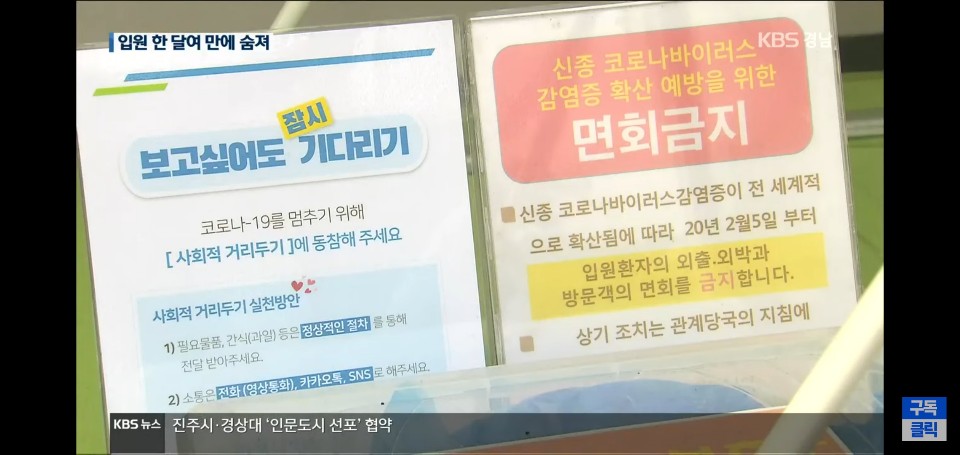

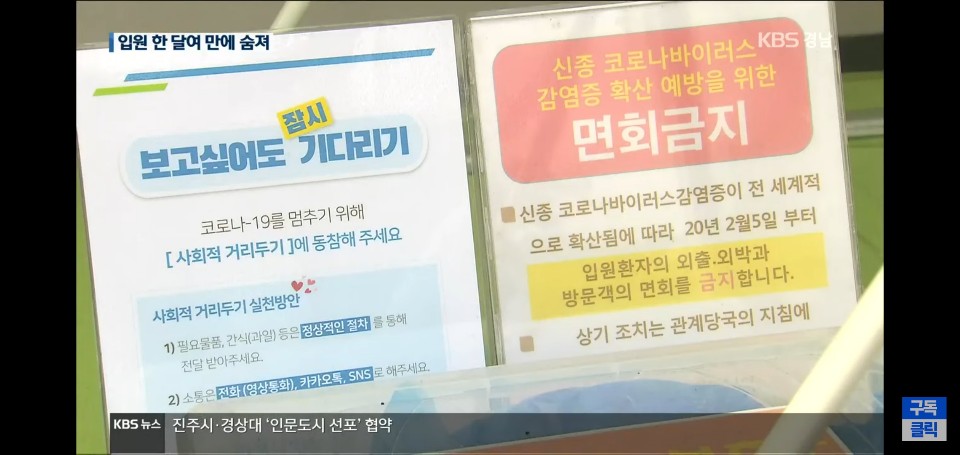

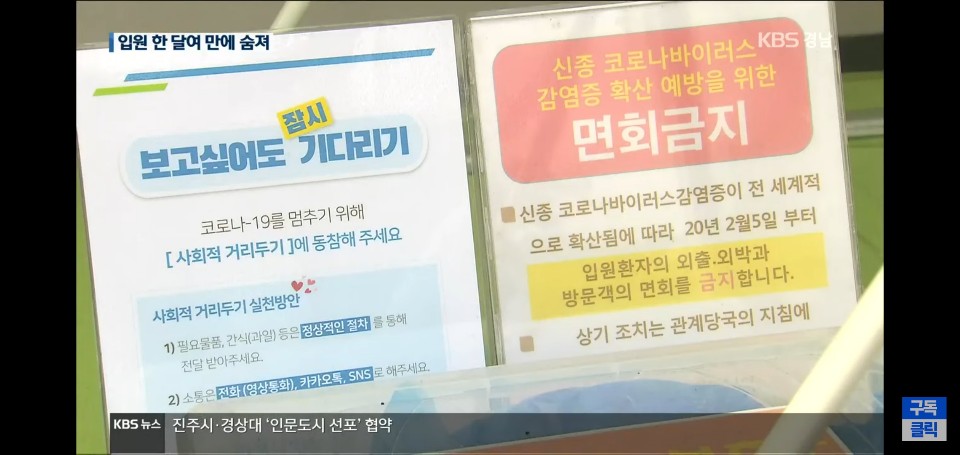

제보자는 코로나19로 전국 요양병원에 대한 면회 금지가 시행되던 기간에 벌어진 일이라고 말했습니다. 면회 금지된 요양병원에서 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요.

[연관 기사]

① 요양병원 입원 한 달여 만에 숨져…무슨 일이?

② 요양병원 ‘면회 금지’ 장기화…대책은?

요양병원 입원 한 달여 만에 '휠체어' 신세

지난 3월, 뇌경색 후유증을 앓던 66살 김 모 씨가 경남 A 요양병원에 입원했습니다. 코로나19로 전국 요양병원에 외부인 출입이 통제됐던 때였습니다.

보호자 출입도 환자 면회도 금지돼, 가족들은 김 씨를 적극적으로 돌볼 수 없었습니다. 병원 관계자를 통해 김 씨 안부를 묻거나, 병원에 들러 생필품을 전달하는 것이 전부였습니다.

환자 얼굴을 볼 수 없다 보니, 가족들은 김 씨가 많이 걱정됐습니다. 하지만 '정부가 인증한 1등급 기관' '24시간 간병 가능'이라는 해당 병원 홍보에 병원을 믿고 김 씨를 맡겼습니다.

그런데 입원 한 달째쯤, 김 씨의 다급한 목소리가 담긴 전화가 걸려왔습니다. 김 씨는 뇌경색 후유증으로 언어장애가 있어 의사 전달이 쉽지 않습니다. 그런 김 씨가 문장을 힘겹게 이어가며 병원에 빨리 와달라고 가족에게 요청한 겁니다.

불안한 마음에 가족들은 곧장 면회를 신청했고, 병원 측 허락을 받고 한 달여 만에 김 씨를 만났습니다. 그런데 가족들은 오랜만에 만난 김 씨 모습에 깜짝 놀랐습니다. 입원 전, 산책을 다닐 정도로 거동이 자유롭던 김 씨가 기저귀를 착용하고 기력을 잃은 채로 휠체어에 실려 나왔기 때문입니다.

퇴원 과정서 '낙상'…투병 8일 만에 숨져

가족들은 병원 측에 항의했습니다. 입원 동안의 김 씨 상태를 제대로 전달받지 못했기 때문입니다. 병원을 믿을 수 없다고 생각한 가족들은 김 씨를 상급병원으로 옮기기 위해 즉시 퇴원을 요청했습니다.

가족들이 퇴원을 도우려 했지만, 코로나19 감염 우려로 병원 측에서는 병실에 들어올 수 없다고 알렸습니다. 어쩔 수 없이 가족들은 병원 밖에서 김 씨를 기다렸습니다.

그런데 30여 분 뒤, 병원 측이 더 충격적인 말을 전했습니다. 퇴원 과정에서 김 씨가 휠체어에서 떨어져 의식을 잃었다는 얘기였습니다. 김 씨는 인근 종합병원으로 옮겨졌지만, 결국 8일 만에 숨졌습니다.

취재진은 해당 병원에 공식 취재를 요청해, 2시간 30여 분 동안 병원 측 입장을 듣고 별도의 공식 인터뷰도 진행했습니다.

병원 측은 "입원 한 달 즈음 김 씨가 식사를 거르면서 기력이 떨어져 보호자에게 전화로 알렸다"고 말했습니다. 또, "퇴원 과정에서 병원 관계자 2명이 환자 환복 등을 도왔고, 당시 토요일 점심시간이어서 간호사 1명이 나머지 퇴원 수속을 맡았다"며 "낙상 사고는 간호사가 환자의 퇴원 관련 전화를 받기 위해 잠시 자리를 비운 2~3분 사이 벌어진 돌발 사고여서 예측할 수 없었다"고 해명했습니다.

면회 금지에 CCTV도 없어…'가려진 요양병원'

해당 요양병원에는 CCTV가 단 한 대도 없습니다. 입원 동안 무슨 일이 있었는지, 퇴원 당일 사고 경위는 어떻게 되는지, 확인할 방법이 없습니다.

게다가 코로나19로 요양병원 외부인 출입이 통제됐을 때 벌어진 일이라, 당시 환자 상태 등을 제대로 알기도 어렵습니다. 의료 행위에 대한 전문 지식이나 자료를 보유한 것도 병원 측입니다.

오로지 병원 말만 믿어야 하는 상황. 하지만 가족들은 법적 대응에 나서기로 했습니다. 김 씨의 의무기록지에서 병원 측이 환자 관리를 소홀하게 했다는 정황을 발견했기 때문입니다.

병원에서 무슨 일이?…"사실상 환자 방치"

뇌경색 후유증을 앓던 김 씨는 '와파린'이라는 경구약을 복용했습니다. 혈전을 예방하기 위해 혈액을 묽게 하는 이 약물은 주기적인 검사를 통해 혈액 응고 수치를 확인하며, 복용량을 조절해야 합니다.

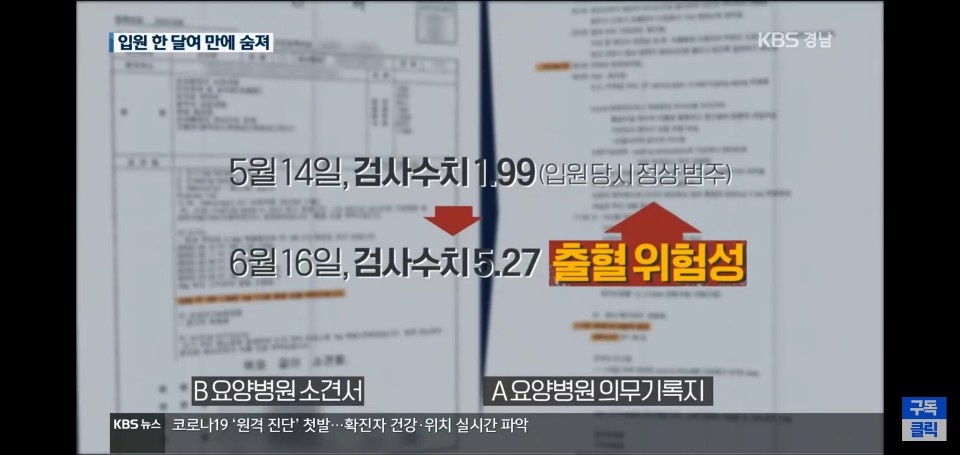

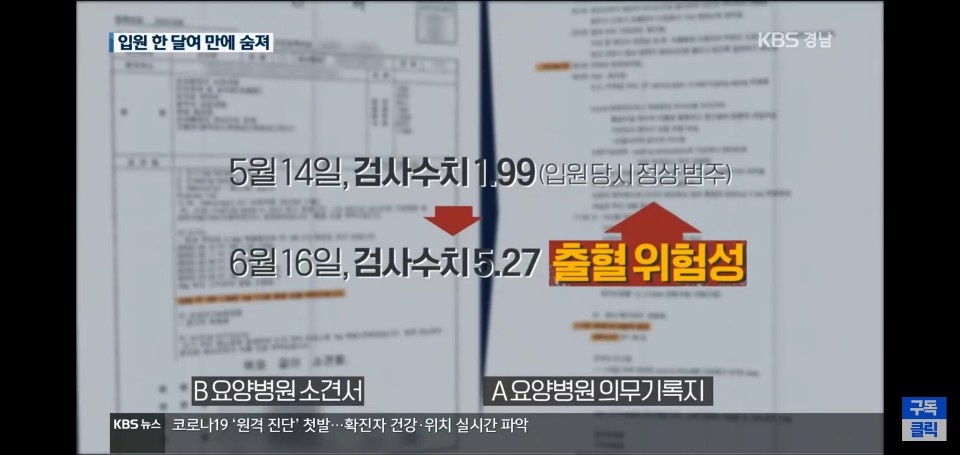

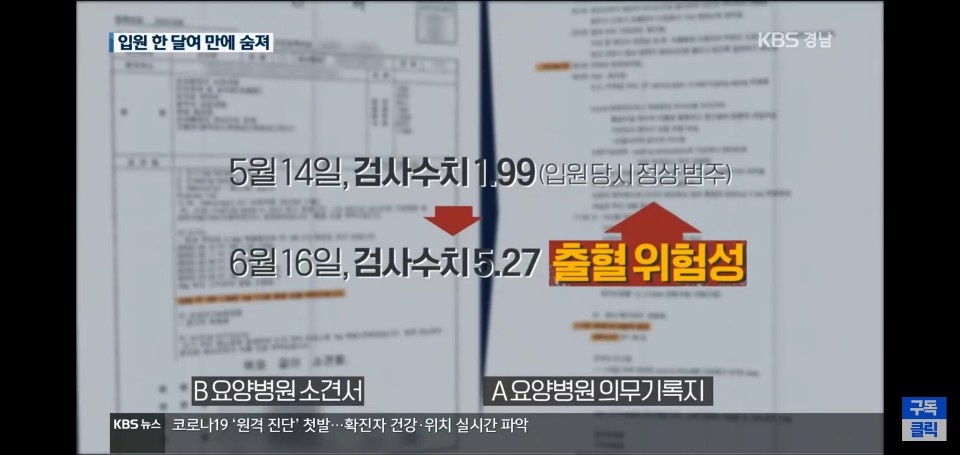

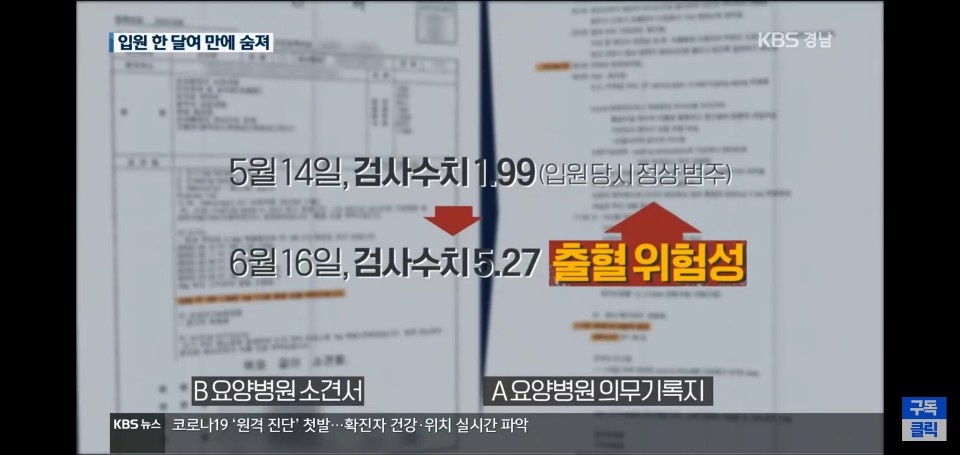

실제로 A 요양병원 입원 직전, 김 씨가 치료받았던 B 요양병원은 매주 혈액 응고 검사로 김 씨의 수치(PT/INR)를 확인했습니다. 그리고 그 결과에 따라 와파린 복용량을 조절했습니다.

당시 김 씨의 수치가 매주 오르고 내리는 등 불안정하다 보니, 일주일마다 혈액 응고 검사를 하며 복용량을 조절해야 한다고 판단한 겁니다. 덕분에 김 씨는 A 요양병원 입원 직전, 뇌경색 환자의 목표 수치인 2~3 사이에 머물렀습니다.

하지만 A 요양병원은 그렇지 않았습니다. B 요양병원의 상세한 소견서까지 전달받았지만, 입원 '한 달여 만에' 처음으로 혈액 응고 검사를 진행했습니다. 결과는 입원 당시 수치의 2배 이상! 출혈이 생기면 피가 멎기 어려운 위험한 수준이었습니다.

가족 측은 "꾸준한 관리가 필요한 환자인데 정기적으로 혈액 응고 검사가 진행되지 않았고, 한 달 만에 진행한 검사 결과에서 문제가 발생했음에도 알려주지 않았다"며, "사실상 환자를 방치한 것이나 다름없다"고 말했습니다.

이에 대해 병원 측은 "주치의가 내과와 협진해 애초 치료 계획에 맞춰 월 1회 혈액 검사를 진행하는 것이 좋다고 판단했다"고 해명했습니다. 또, "입원 환자 대부분 기저 질환이 있어 큰 특이사항이 아니면 보호자에게 일일이 환자 상태를 알리기 어렵다"며, "당시 검사 결과에 맞춰 약용량을 조절해 환자 상태를 지켜보던 중이라, 경과를 지켜본 뒤 보호자에게 전달하려 했다"고 설명했습니다.

요양병원 면회금지의 '딜레마'

코로나19로 가족들이 환자를 볼 수 없는 사이에 일어난 안타까운 죽음. 비단 이곳만의 일은 아닙니다.

지난 3월, 전북 부안의 한 요양병원에서도 70대 환자가 욕창이 번지면서 건강이 악화해 숨졌습니다. 유족 측은 면회가 금지된 사이 환자 상태를 제대로 전달받지 못했다며 억울함을 호소했습니다. '요양병원 면회금지 부작용'이 곳곳에서 나타나고 있는 겁니다.

그렇다고 무작정 면회를 허용할 수는 없는 노릇입니다. 고령 환자가 많은 요양병원은 코로나19 감염 우려가 크기 때문입니다. 실제로 보건복지부는 지난 7월 생활 속 거리두기에 한해 유리 칸막이 등을 두고 비접촉 면회를 허용했지만, 최근 코로나19가 재확산하면서 다시 면회 금지 조치를 내렸습니다.

환자 상태 알리는 '최소한의 대책' 강구돼야

이에 면회가 어렵다면, 보호자들이 환자 건강 상태를 알 수 있는 최소한의 대책이 마련돼야 한다는 지적이 나옵니다. 더불어민주당 박재호 의원은 요양병원 등 요양시설에 CCTV를 설치하고, 보호자에게 진료내용 등을 공개하는 법안을 발의할 예정입니다.

환자단체연합회 안기종 대표는 "현재 보건복지부 지침이나 대한요양병원협회가 마련한 코로나19 매뉴얼은 주로 '방역'에 초점이 맞춰졌다"며, "면회를 금지하는 동안 환자 상태를 보호자에게 어떻게 알릴지에 대한 대책이 요구된다"고 말했습니다.

전국 요양병원 1,560여 곳에 대한 면회 금지가 이뤄진 지 벌써 반년째. 지금도 병원에 있는 노인들은 말 못 할 외로움을 호소하고, 가족들은 노부모 걱정에 잠 못 이루고 있습니다. 코로나19가 장기화하는 만큼, 보호자가 환자 정보를 제대로 알 수 있는 대책 마련이 필요합니다.

제보 전화를 받았습니다. 경남의 한 요양병원에서 60대 환자가 입원 한 달여 만에 상태가 급격히 악화한 뒤, 퇴원 과정에서 낙상까지 당해 투병 끝에 숨졌다는 이야기였습니다.

제보자는 코로나19로 전국 요양병원에 대한 면회 금지가 시행되던 기간에 벌어진 일이라고 말했습니다. 면회 금지된 요양병원에서 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요.

[연관 기사]

① 요양병원 입원 한 달여 만에 숨져…무슨 일이?

② 요양병원 ‘면회 금지’ 장기화…대책은?

요양병원 입원 한 달여 만에 '휠체어' 신세

지난 3월, 뇌경색 후유증을 앓던 66살 김 모 씨가 경남 A 요양병원에 입원했습니다. 코로나19로 전국 요양병원에 외부인 출입이 통제됐던 때였습니다.

보호자 출입도 환자 면회도 금지돼, 가족들은 김 씨를 적극적으로 돌볼 수 없었습니다. 병원 관계자를 통해 김 씨 안부를 묻거나, 병원에 들러 생필품을 전달하는 것이 전부였습니다.

환자 얼굴을 볼 수 없다 보니, 가족들은 김 씨가 많이 걱정됐습니다. 하지만 '정부가 인증한 1등급 기관' '24시간 간병 가능'이라는 해당 병원 홍보에 병원을 믿고 김 씨를 맡겼습니다.

그런데 입원 한 달째쯤, 김 씨의 다급한 목소리가 담긴 전화가 걸려왔습니다. 김 씨는 뇌경색 후유증으로 언어장애가 있어 의사 전달이 쉽지 않습니다. 그런 김 씨가 문장을 힘겹게 이어가며 병원에 빨리 와달라고 가족에게 요청한 겁니다.

불안한 마음에 가족들은 곧장 면회를 신청했고, 병원 측 허락을 받고 한 달여 만에 김 씨를 만났습니다. 그런데 가족들은 오랜만에 만난 김 씨 모습에 깜짝 놀랐습니다. 입원 전, 산책을 다닐 정도로 거동이 자유롭던 김 씨가 기저귀를 착용하고 기력을 잃은 채로 휠체어에 실려 나왔기 때문입니다.

퇴원 과정서 '낙상'…투병 8일 만에 숨져

가족들은 병원 측에 항의했습니다. 입원 동안의 김 씨 상태를 제대로 전달받지 못했기 때문입니다. 병원을 믿을 수 없다고 생각한 가족들은 김 씨를 상급병원으로 옮기기 위해 즉시 퇴원을 요청했습니다.

가족들이 퇴원을 도우려 했지만, 코로나19 감염 우려로 병원 측에서는 병실에 들어올 수 없다고 알렸습니다. 어쩔 수 없이 가족들은 병원 밖에서 김 씨를 기다렸습니다.

그런데 30여 분 뒤, 병원 측이 더 충격적인 말을 전했습니다. 퇴원 과정에서 김 씨가 휠체어에서 떨어져 의식을 잃었다는 얘기였습니다. 김 씨는 인근 종합병원으로 옮겨졌지만, 결국 8일 만에 숨졌습니다.

취재진은 해당 병원에 공식 취재를 요청해, 2시간 30여 분 동안 병원 측 입장을 듣고 별도의 공식 인터뷰도 진행했습니다.

병원 측은 "입원 한 달 즈음 김 씨가 식사를 거르면서 기력이 떨어져 보호자에게 전화로 알렸다"고 말했습니다. 또, "퇴원 과정에서 병원 관계자 2명이 환자 환복 등을 도왔고, 당시 토요일 점심시간이어서 간호사 1명이 나머지 퇴원 수속을 맡았다"며 "낙상 사고는 간호사가 환자의 퇴원 관련 전화를 받기 위해 잠시 자리를 비운 2~3분 사이 벌어진 돌발 사고여서 예측할 수 없었다"고 해명했습니다.

면회 금지에 CCTV도 없어…'가려진 요양병원'

해당 요양병원에는 CCTV가 단 한 대도 없습니다. 입원 동안 무슨 일이 있었는지, 퇴원 당일 사고 경위는 어떻게 되는지, 확인할 방법이 없습니다.

게다가 코로나19로 요양병원 외부인 출입이 통제됐을 때 벌어진 일이라, 당시 환자 상태 등을 제대로 알기도 어렵습니다. 의료 행위에 대한 전문 지식이나 자료를 보유한 것도 병원 측입니다.

오로지 병원 말만 믿어야 하는 상황. 하지만 가족들은 법적 대응에 나서기로 했습니다. 김 씨의 의무기록지에서 병원 측이 환자 관리를 소홀하게 했다는 정황을 발견했기 때문입니다.

병원에서 무슨 일이?…"사실상 환자 방치"

뇌경색 후유증을 앓던 김 씨는 '와파린'이라는 경구약을 복용했습니다. 혈전을 예방하기 위해 혈액을 묽게 하는 이 약물은 주기적인 검사를 통해 혈액 응고 수치를 확인하며, 복용량을 조절해야 합니다.

실제로 A 요양병원 입원 직전, 김 씨가 치료받았던 B 요양병원은 매주 혈액 응고 검사로 김 씨의 수치(PT/INR)를 확인했습니다. 그리고 그 결과에 따라 와파린 복용량을 조절했습니다.

당시 김 씨의 수치가 매주 오르고 내리는 등 불안정하다 보니, 일주일마다 혈액 응고 검사를 하며 복용량을 조절해야 한다고 판단한 겁니다. 덕분에 김 씨는 A 요양병원 입원 직전, 뇌경색 환자의 목표 수치인 2~3 사이에 머물렀습니다.

하지만 A 요양병원은 그렇지 않았습니다. B 요양병원의 상세한 소견서까지 전달받았지만, 입원 '한 달여 만에' 처음으로 혈액 응고 검사를 진행했습니다. 결과는 입원 당시 수치의 2배 이상! 출혈이 생기면 피가 멎기 어려운 위험한 수준이었습니다.

가족 측은 "꾸준한 관리가 필요한 환자인데 정기적으로 혈액 응고 검사가 진행되지 않았고, 한 달 만에 진행한 검사 결과에서 문제가 발생했음에도 알려주지 않았다"며, "사실상 환자를 방치한 것이나 다름없다"고 말했습니다.

이에 대해 병원 측은 "주치의가 내과와 협진해 애초 치료 계획에 맞춰 월 1회 혈액 검사를 진행하는 것이 좋다고 판단했다"고 해명했습니다. 또, "입원 환자 대부분 기저 질환이 있어 큰 특이사항이 아니면 보호자에게 일일이 환자 상태를 알리기 어렵다"며, "당시 검사 결과에 맞춰 약용량을 조절해 환자 상태를 지켜보던 중이라, 경과를 지켜본 뒤 보호자에게 전달하려 했다"고 설명했습니다.

요양병원 면회금지의 '딜레마'

코로나19로 가족들이 환자를 볼 수 없는 사이에 일어난 안타까운 죽음. 비단 이곳만의 일은 아닙니다.

지난 3월, 전북 부안의 한 요양병원에서도 70대 환자가 욕창이 번지면서 건강이 악화해 숨졌습니다. 유족 측은 면회가 금지된 사이 환자 상태를 제대로 전달받지 못했다며 억울함을 호소했습니다. '요양병원 면회금지 부작용'이 곳곳에서 나타나고 있는 겁니다.

그렇다고 무작정 면회를 허용할 수는 없는 노릇입니다. 고령 환자가 많은 요양병원은 코로나19 감염 우려가 크기 때문입니다. 실제로 보건복지부는 지난 7월 생활 속 거리두기에 한해 유리 칸막이 등을 두고 비접촉 면회를 허용했지만, 최근 코로나19가 재확산하면서 다시 면회 금지 조치를 내렸습니다.

환자 상태 알리는 '최소한의 대책' 강구돼야

이에 면회가 어렵다면, 보호자들이 환자 건강 상태를 알 수 있는 최소한의 대책이 마련돼야 한다는 지적이 나옵니다. 더불어민주당 박재호 의원은 요양병원 등 요양시설에 CCTV를 설치하고, 보호자에게 진료내용 등을 공개하는 법안을 발의할 예정입니다.

환자단체연합회 안기종 대표는 "현재 보건복지부 지침이나 대한요양병원협회가 마련한 코로나19 매뉴얼은 주로 '방역'에 초점이 맞춰졌다"며, "면회를 금지하는 동안 환자 상태를 보호자에게 어떻게 알릴지에 대한 대책이 요구된다"고 말했습니다.

전국 요양병원 1,560여 곳에 대한 면회 금지가 이뤄진 지 벌써 반년째. 지금도 병원에 있는 노인들은 말 못 할 외로움을 호소하고, 가족들은 노부모 걱정에 잠 못 이루고 있습니다. 코로나19가 장기화하는 만큼, 보호자가 환자 정보를 제대로 알 수 있는 대책 마련이 필요합니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [취재후] 요양병원에 입원한지 한 달만에 숨져…무슨 일이?

-

- 입력 2020-09-17 05:00:39

- 수정2020-09-17 06:03:29

"환자 방치해도 아무도 확인할 수 없어요"

제보 전화를 받았습니다. 경남의 한 요양병원에서 60대 환자가 입원 한 달여 만에 상태가 급격히 악화한 뒤, 퇴원 과정에서 낙상까지 당해 투병 끝에 숨졌다는 이야기였습니다.

제보자는 코로나19로 전국 요양병원에 대한 면회 금지가 시행되던 기간에 벌어진 일이라고 말했습니다. 면회 금지된 요양병원에서 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요.

[연관 기사]

① 요양병원 입원 한 달여 만에 숨져…무슨 일이?

② 요양병원 ‘면회 금지’ 장기화…대책은?

요양병원 입원 한 달여 만에 '휠체어' 신세

지난 3월, 뇌경색 후유증을 앓던 66살 김 모 씨가 경남 A 요양병원에 입원했습니다. 코로나19로 전국 요양병원에 외부인 출입이 통제됐던 때였습니다.

보호자 출입도 환자 면회도 금지돼, 가족들은 김 씨를 적극적으로 돌볼 수 없었습니다. 병원 관계자를 통해 김 씨 안부를 묻거나, 병원에 들러 생필품을 전달하는 것이 전부였습니다.

환자 얼굴을 볼 수 없다 보니, 가족들은 김 씨가 많이 걱정됐습니다. 하지만 '정부가 인증한 1등급 기관' '24시간 간병 가능'이라는 해당 병원 홍보에 병원을 믿고 김 씨를 맡겼습니다.

그런데 입원 한 달째쯤, 김 씨의 다급한 목소리가 담긴 전화가 걸려왔습니다. 김 씨는 뇌경색 후유증으로 언어장애가 있어 의사 전달이 쉽지 않습니다. 그런 김 씨가 문장을 힘겹게 이어가며 병원에 빨리 와달라고 가족에게 요청한 겁니다.

불안한 마음에 가족들은 곧장 면회를 신청했고, 병원 측 허락을 받고 한 달여 만에 김 씨를 만났습니다. 그런데 가족들은 오랜만에 만난 김 씨 모습에 깜짝 놀랐습니다. 입원 전, 산책을 다닐 정도로 거동이 자유롭던 김 씨가 기저귀를 착용하고 기력을 잃은 채로 휠체어에 실려 나왔기 때문입니다.

퇴원 과정서 '낙상'…투병 8일 만에 숨져

가족들은 병원 측에 항의했습니다. 입원 동안의 김 씨 상태를 제대로 전달받지 못했기 때문입니다. 병원을 믿을 수 없다고 생각한 가족들은 김 씨를 상급병원으로 옮기기 위해 즉시 퇴원을 요청했습니다.

가족들이 퇴원을 도우려 했지만, 코로나19 감염 우려로 병원 측에서는 병실에 들어올 수 없다고 알렸습니다. 어쩔 수 없이 가족들은 병원 밖에서 김 씨를 기다렸습니다.

그런데 30여 분 뒤, 병원 측이 더 충격적인 말을 전했습니다. 퇴원 과정에서 김 씨가 휠체어에서 떨어져 의식을 잃었다는 얘기였습니다. 김 씨는 인근 종합병원으로 옮겨졌지만, 결국 8일 만에 숨졌습니다.

취재진은 해당 병원에 공식 취재를 요청해, 2시간 30여 분 동안 병원 측 입장을 듣고 별도의 공식 인터뷰도 진행했습니다.

병원 측은 "입원 한 달 즈음 김 씨가 식사를 거르면서 기력이 떨어져 보호자에게 전화로 알렸다"고 말했습니다. 또, "퇴원 과정에서 병원 관계자 2명이 환자 환복 등을 도왔고, 당시 토요일 점심시간이어서 간호사 1명이 나머지 퇴원 수속을 맡았다"며 "낙상 사고는 간호사가 환자의 퇴원 관련 전화를 받기 위해 잠시 자리를 비운 2~3분 사이 벌어진 돌발 사고여서 예측할 수 없었다"고 해명했습니다.

면회 금지에 CCTV도 없어…'가려진 요양병원'

해당 요양병원에는 CCTV가 단 한 대도 없습니다. 입원 동안 무슨 일이 있었는지, 퇴원 당일 사고 경위는 어떻게 되는지, 확인할 방법이 없습니다.

게다가 코로나19로 요양병원 외부인 출입이 통제됐을 때 벌어진 일이라, 당시 환자 상태 등을 제대로 알기도 어렵습니다. 의료 행위에 대한 전문 지식이나 자료를 보유한 것도 병원 측입니다.

오로지 병원 말만 믿어야 하는 상황. 하지만 가족들은 법적 대응에 나서기로 했습니다. 김 씨의 의무기록지에서 병원 측이 환자 관리를 소홀하게 했다는 정황을 발견했기 때문입니다.

병원에서 무슨 일이?…"사실상 환자 방치"

뇌경색 후유증을 앓던 김 씨는 '와파린'이라는 경구약을 복용했습니다. 혈전을 예방하기 위해 혈액을 묽게 하는 이 약물은 주기적인 검사를 통해 혈액 응고 수치를 확인하며, 복용량을 조절해야 합니다.

실제로 A 요양병원 입원 직전, 김 씨가 치료받았던 B 요양병원은 매주 혈액 응고 검사로 김 씨의 수치(PT/INR)를 확인했습니다. 그리고 그 결과에 따라 와파린 복용량을 조절했습니다.

당시 김 씨의 수치가 매주 오르고 내리는 등 불안정하다 보니, 일주일마다 혈액 응고 검사를 하며 복용량을 조절해야 한다고 판단한 겁니다. 덕분에 김 씨는 A 요양병원 입원 직전, 뇌경색 환자의 목표 수치인 2~3 사이에 머물렀습니다.

하지만 A 요양병원은 그렇지 않았습니다. B 요양병원의 상세한 소견서까지 전달받았지만, 입원 '한 달여 만에' 처음으로 혈액 응고 검사를 진행했습니다. 결과는 입원 당시 수치의 2배 이상! 출혈이 생기면 피가 멎기 어려운 위험한 수준이었습니다.

가족 측은 "꾸준한 관리가 필요한 환자인데 정기적으로 혈액 응고 검사가 진행되지 않았고, 한 달 만에 진행한 검사 결과에서 문제가 발생했음에도 알려주지 않았다"며, "사실상 환자를 방치한 것이나 다름없다"고 말했습니다.

이에 대해 병원 측은 "주치의가 내과와 협진해 애초 치료 계획에 맞춰 월 1회 혈액 검사를 진행하는 것이 좋다고 판단했다"고 해명했습니다. 또, "입원 환자 대부분 기저 질환이 있어 큰 특이사항이 아니면 보호자에게 일일이 환자 상태를 알리기 어렵다"며, "당시 검사 결과에 맞춰 약용량을 조절해 환자 상태를 지켜보던 중이라, 경과를 지켜본 뒤 보호자에게 전달하려 했다"고 설명했습니다.

요양병원 면회금지의 '딜레마'

코로나19로 가족들이 환자를 볼 수 없는 사이에 일어난 안타까운 죽음. 비단 이곳만의 일은 아닙니다.

지난 3월, 전북 부안의 한 요양병원에서도 70대 환자가 욕창이 번지면서 건강이 악화해 숨졌습니다. 유족 측은 면회가 금지된 사이 환자 상태를 제대로 전달받지 못했다며 억울함을 호소했습니다. '요양병원 면회금지 부작용'이 곳곳에서 나타나고 있는 겁니다.

그렇다고 무작정 면회를 허용할 수는 없는 노릇입니다. 고령 환자가 많은 요양병원은 코로나19 감염 우려가 크기 때문입니다. 실제로 보건복지부는 지난 7월 생활 속 거리두기에 한해 유리 칸막이 등을 두고 비접촉 면회를 허용했지만, 최근 코로나19가 재확산하면서 다시 면회 금지 조치를 내렸습니다.

환자 상태 알리는 '최소한의 대책' 강구돼야

이에 면회가 어렵다면, 보호자들이 환자 건강 상태를 알 수 있는 최소한의 대책이 마련돼야 한다는 지적이 나옵니다. 더불어민주당 박재호 의원은 요양병원 등 요양시설에 CCTV를 설치하고, 보호자에게 진료내용 등을 공개하는 법안을 발의할 예정입니다.

환자단체연합회 안기종 대표는 "현재 보건복지부 지침이나 대한요양병원협회가 마련한 코로나19 매뉴얼은 주로 '방역'에 초점이 맞춰졌다"며, "면회를 금지하는 동안 환자 상태를 보호자에게 어떻게 알릴지에 대한 대책이 요구된다"고 말했습니다.

전국 요양병원 1,560여 곳에 대한 면회 금지가 이뤄진 지 벌써 반년째. 지금도 병원에 있는 노인들은 말 못 할 외로움을 호소하고, 가족들은 노부모 걱정에 잠 못 이루고 있습니다. 코로나19가 장기화하는 만큼, 보호자가 환자 정보를 제대로 알 수 있는 대책 마련이 필요합니다.

제보 전화를 받았습니다. 경남의 한 요양병원에서 60대 환자가 입원 한 달여 만에 상태가 급격히 악화한 뒤, 퇴원 과정에서 낙상까지 당해 투병 끝에 숨졌다는 이야기였습니다.

제보자는 코로나19로 전국 요양병원에 대한 면회 금지가 시행되던 기간에 벌어진 일이라고 말했습니다. 면회 금지된 요양병원에서 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요.

[연관 기사]

① 요양병원 입원 한 달여 만에 숨져…무슨 일이?

② 요양병원 ‘면회 금지’ 장기화…대책은?

요양병원 입원 한 달여 만에 '휠체어' 신세

지난 3월, 뇌경색 후유증을 앓던 66살 김 모 씨가 경남 A 요양병원에 입원했습니다. 코로나19로 전국 요양병원에 외부인 출입이 통제됐던 때였습니다.

보호자 출입도 환자 면회도 금지돼, 가족들은 김 씨를 적극적으로 돌볼 수 없었습니다. 병원 관계자를 통해 김 씨 안부를 묻거나, 병원에 들러 생필품을 전달하는 것이 전부였습니다.

환자 얼굴을 볼 수 없다 보니, 가족들은 김 씨가 많이 걱정됐습니다. 하지만 '정부가 인증한 1등급 기관' '24시간 간병 가능'이라는 해당 병원 홍보에 병원을 믿고 김 씨를 맡겼습니다.

그런데 입원 한 달째쯤, 김 씨의 다급한 목소리가 담긴 전화가 걸려왔습니다. 김 씨는 뇌경색 후유증으로 언어장애가 있어 의사 전달이 쉽지 않습니다. 그런 김 씨가 문장을 힘겹게 이어가며 병원에 빨리 와달라고 가족에게 요청한 겁니다.

불안한 마음에 가족들은 곧장 면회를 신청했고, 병원 측 허락을 받고 한 달여 만에 김 씨를 만났습니다. 그런데 가족들은 오랜만에 만난 김 씨 모습에 깜짝 놀랐습니다. 입원 전, 산책을 다닐 정도로 거동이 자유롭던 김 씨가 기저귀를 착용하고 기력을 잃은 채로 휠체어에 실려 나왔기 때문입니다.

퇴원 과정서 '낙상'…투병 8일 만에 숨져

가족들은 병원 측에 항의했습니다. 입원 동안의 김 씨 상태를 제대로 전달받지 못했기 때문입니다. 병원을 믿을 수 없다고 생각한 가족들은 김 씨를 상급병원으로 옮기기 위해 즉시 퇴원을 요청했습니다.

가족들이 퇴원을 도우려 했지만, 코로나19 감염 우려로 병원 측에서는 병실에 들어올 수 없다고 알렸습니다. 어쩔 수 없이 가족들은 병원 밖에서 김 씨를 기다렸습니다.

그런데 30여 분 뒤, 병원 측이 더 충격적인 말을 전했습니다. 퇴원 과정에서 김 씨가 휠체어에서 떨어져 의식을 잃었다는 얘기였습니다. 김 씨는 인근 종합병원으로 옮겨졌지만, 결국 8일 만에 숨졌습니다.

취재진은 해당 병원에 공식 취재를 요청해, 2시간 30여 분 동안 병원 측 입장을 듣고 별도의 공식 인터뷰도 진행했습니다.

병원 측은 "입원 한 달 즈음 김 씨가 식사를 거르면서 기력이 떨어져 보호자에게 전화로 알렸다"고 말했습니다. 또, "퇴원 과정에서 병원 관계자 2명이 환자 환복 등을 도왔고, 당시 토요일 점심시간이어서 간호사 1명이 나머지 퇴원 수속을 맡았다"며 "낙상 사고는 간호사가 환자의 퇴원 관련 전화를 받기 위해 잠시 자리를 비운 2~3분 사이 벌어진 돌발 사고여서 예측할 수 없었다"고 해명했습니다.

면회 금지에 CCTV도 없어…'가려진 요양병원'

해당 요양병원에는 CCTV가 단 한 대도 없습니다. 입원 동안 무슨 일이 있었는지, 퇴원 당일 사고 경위는 어떻게 되는지, 확인할 방법이 없습니다.

게다가 코로나19로 요양병원 외부인 출입이 통제됐을 때 벌어진 일이라, 당시 환자 상태 등을 제대로 알기도 어렵습니다. 의료 행위에 대한 전문 지식이나 자료를 보유한 것도 병원 측입니다.

오로지 병원 말만 믿어야 하는 상황. 하지만 가족들은 법적 대응에 나서기로 했습니다. 김 씨의 의무기록지에서 병원 측이 환자 관리를 소홀하게 했다는 정황을 발견했기 때문입니다.

병원에서 무슨 일이?…"사실상 환자 방치"

뇌경색 후유증을 앓던 김 씨는 '와파린'이라는 경구약을 복용했습니다. 혈전을 예방하기 위해 혈액을 묽게 하는 이 약물은 주기적인 검사를 통해 혈액 응고 수치를 확인하며, 복용량을 조절해야 합니다.

실제로 A 요양병원 입원 직전, 김 씨가 치료받았던 B 요양병원은 매주 혈액 응고 검사로 김 씨의 수치(PT/INR)를 확인했습니다. 그리고 그 결과에 따라 와파린 복용량을 조절했습니다.

당시 김 씨의 수치가 매주 오르고 내리는 등 불안정하다 보니, 일주일마다 혈액 응고 검사를 하며 복용량을 조절해야 한다고 판단한 겁니다. 덕분에 김 씨는 A 요양병원 입원 직전, 뇌경색 환자의 목표 수치인 2~3 사이에 머물렀습니다.

하지만 A 요양병원은 그렇지 않았습니다. B 요양병원의 상세한 소견서까지 전달받았지만, 입원 '한 달여 만에' 처음으로 혈액 응고 검사를 진행했습니다. 결과는 입원 당시 수치의 2배 이상! 출혈이 생기면 피가 멎기 어려운 위험한 수준이었습니다.

가족 측은 "꾸준한 관리가 필요한 환자인데 정기적으로 혈액 응고 검사가 진행되지 않았고, 한 달 만에 진행한 검사 결과에서 문제가 발생했음에도 알려주지 않았다"며, "사실상 환자를 방치한 것이나 다름없다"고 말했습니다.

이에 대해 병원 측은 "주치의가 내과와 협진해 애초 치료 계획에 맞춰 월 1회 혈액 검사를 진행하는 것이 좋다고 판단했다"고 해명했습니다. 또, "입원 환자 대부분 기저 질환이 있어 큰 특이사항이 아니면 보호자에게 일일이 환자 상태를 알리기 어렵다"며, "당시 검사 결과에 맞춰 약용량을 조절해 환자 상태를 지켜보던 중이라, 경과를 지켜본 뒤 보호자에게 전달하려 했다"고 설명했습니다.

요양병원 면회금지의 '딜레마'

코로나19로 가족들이 환자를 볼 수 없는 사이에 일어난 안타까운 죽음. 비단 이곳만의 일은 아닙니다.

지난 3월, 전북 부안의 한 요양병원에서도 70대 환자가 욕창이 번지면서 건강이 악화해 숨졌습니다. 유족 측은 면회가 금지된 사이 환자 상태를 제대로 전달받지 못했다며 억울함을 호소했습니다. '요양병원 면회금지 부작용'이 곳곳에서 나타나고 있는 겁니다.

그렇다고 무작정 면회를 허용할 수는 없는 노릇입니다. 고령 환자가 많은 요양병원은 코로나19 감염 우려가 크기 때문입니다. 실제로 보건복지부는 지난 7월 생활 속 거리두기에 한해 유리 칸막이 등을 두고 비접촉 면회를 허용했지만, 최근 코로나19가 재확산하면서 다시 면회 금지 조치를 내렸습니다.

환자 상태 알리는 '최소한의 대책' 강구돼야

이에 면회가 어렵다면, 보호자들이 환자 건강 상태를 알 수 있는 최소한의 대책이 마련돼야 한다는 지적이 나옵니다. 더불어민주당 박재호 의원은 요양병원 등 요양시설에 CCTV를 설치하고, 보호자에게 진료내용 등을 공개하는 법안을 발의할 예정입니다.

환자단체연합회 안기종 대표는 "현재 보건복지부 지침이나 대한요양병원협회가 마련한 코로나19 매뉴얼은 주로 '방역'에 초점이 맞춰졌다"며, "면회를 금지하는 동안 환자 상태를 보호자에게 어떻게 알릴지에 대한 대책이 요구된다"고 말했습니다.

전국 요양병원 1,560여 곳에 대한 면회 금지가 이뤄진 지 벌써 반년째. 지금도 병원에 있는 노인들은 말 못 할 외로움을 호소하고, 가족들은 노부모 걱정에 잠 못 이루고 있습니다. 코로나19가 장기화하는 만큼, 보호자가 환자 정보를 제대로 알 수 있는 대책 마련이 필요합니다.

-

-

이형관 기자 parole@kbs.co.kr

이형관 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.