[취재후] “집 밖에 못 나가요…” 2주 마을 격리가 남긴 것

입력 2020.10.20 (17:30)

수정 2020.10.20 (17:36)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

요약

난생처음 겪는 ‘이동제한’

2주 동안 마을 전체 주민 발 묶여

이웃집 바투 붙어있지만…“얼굴은 못 보고 담벼락 넘어 안부 물어요.”

2주 동안 이동제한 조치가 이뤄진 전북 정읍 양지마을.

2주 동안 이동제한 조치가 이뤄진 전북 정읍 양지마을.마을 입구가 막혔습니다. 주민들은 마을 밖으로 나갈 수 없고 이웃도 만날 수 없습니다. 기간은 2주. 코로나19 집단 감염이 발생한 전북 정읍의 한 마을에 내려진 이동제한 조치. 하지만 이번이 처음은 아닙니다.

5년 전으로 거슬러 올라가 보죠. 2015년 대한민국은 중동 호흡기증후군, 이른바 '메르스(MERS)'사태로 곤욕을 치렀습니다. 당시 중동 바레인에서 입국한 환자가 메르스에 감염되면서 국내에 감염병 사태가 번졌습니다. 국내 감염자 186명, 이 가운데 38명이 숨졌습니다.

2020년 현재, 국내 코로나19 확진자가 2만 5천 명을 넘어섰으니까 그에 비하면 메르스는 대규모 감염 사태는 아닙니다. 하지만 상황이 달랐습니다. 당시만 해도 감염병에 대한 예측과 진단, 대응이 총체적으로 부실했던 탓에 불안감이 컸습니다.

이런 상황에서 전북의 한 시골 마을은 문자 그대로 '난생처음' 이동 제한 조치를 받았습니다. 바로 순창의 장덕마을입니다.

2015년 6월 당시, 메르스 확진자가 나온 전북 순창 장덕마을은 2주 동안 출입이 통제됐다.

2015년 6월 당시, 메르스 확진자가 나온 전북 순창 장덕마을은 2주 동안 출입이 통제됐다.순창 장덕마을은 전북에서 처음으로 메르스 확진자가 나온 곳입니다. 2015년 6월 6일, 이 마을에 사는 70대 할머니가 확진자로 분류되면서 마을 전체가 격리됐습니다. 당시 격리된 주민은 102명. 메르스 잠복기가 2주 정도라 격리 기간도 2주로 정해졌습니다.

주민들은 블루베리 등 수확을 앞둔 농산물을 코앞에 두고 집에 갇혔습니다. 굳이 밀린 농사일이 아니더라도 당장 바깥에 나갈 수 없는 탓에 일상에 크고 작은 불편이 찾아왔습니다. 격리 초반엔 밖으로 나갈 수 없다는 사실을 이해하지 못해 방역 초소를 지키는 공무원들과 주민들 사이에 실랑이가 벌어지기도 했습니다. 이웃에 사는 주민들도 먹거리를 전해주러 왔다가 되돌아가기 일쑤였습니다.

확진자의 사망 소식에 주민들은 큰 슬픔에 잠겼지만, 메르스 확진자는 24시간 안에 장례를 치러야 한다는 규정 때문에 세상을 떠난 이에 대한 슬픔을 나눌 새도 없었습니다.

신변의 자유뿐 아니라 사람의 도리를 할 기회도 빼앗긴 겁니다.

순창 장덕마을을 들른 이웃 주민이 방역 초소 앞에서 되돌아나가고 있다.

순창 장덕마을을 들른 이웃 주민이 방역 초소 앞에서 되돌아나가고 있다.2015년 6월 19일. 2주 동안의 마을 격리가 해제됐습니다. 떨어져 사는 가족과 이웃 주민들은 장덕마을로 몰려와 해후를 만끽했습니다. 농민들은 곧장 들녘으로 나가 감자를 캐고 논에 물을 댔습니다. 주민들의 건강과 심리 상태를 살피는 검진도 이뤄졌습니다. 그렇게 점차 일상으로 복귀하고 메르스 공포에서 벗어나면서 다시는 이런 일이 없기를 바랐습니다.

하지만 감염병은 다른 얼굴을 하고 또 찾아왔습니다. 5년이 흐른 뒤 코로나19사태가 덮쳐온 겁니다. 국내에서 코로나19 첫 확진자가 발생한 지 열 달째. 이제는 이전의 일상이 어땠는지 기억이 흐릿할 정도로 모두의 삶이 바뀌었습니다.

결혼식 피로연이 열린 정읍 양지마을의 주택 앞 모정. 이곳에서 주민들은 담소를 나눴다.

결혼식 피로연이 열린 정읍 양지마을의 주택 앞 모정. 이곳에서 주민들은 담소를 나눴다.그럼에도 치러야 할 일들은 있었습니다. 추석 연휴를 앞둔 지난달 26일, 전북 정읍시 정우면 양지마을의 한 주택 마당에서는 결혼식 피로연이 소규모로 열렸습니다. 참석자는 40여 명. 대부분 친인척이었습니다. 연회를 주최한 부부가 이후 코로나19에 확진되면서 확산 우려가 커졌고, 피로연 참석자들은 격리 권고를 받았습니다. 피로연이 열린 집 주변에 있는 모정에서 주민 몇몇이 담소를 나눈 것도 확인됐습니다.

안타깝게도 그러는 사이 감염이 이뤄졌습니다. 행사가 열린 양지마을에 사는 주민 가운데 코로나19에 확진된 사람은 모두 11명. 연일 확진 소식이 이어지자 지난 6일, 정읍시는 급기야 양지마을에 '이동 제한' 조치를 내렸습니다. 또다시 격리가 시작됐습니다. 발이 묶인 주민은 44명으로 평균 연령이 70대 정도입니다. 순창 장덕마을과 비슷하게 고령 인구가 밀집한 마을입니다.

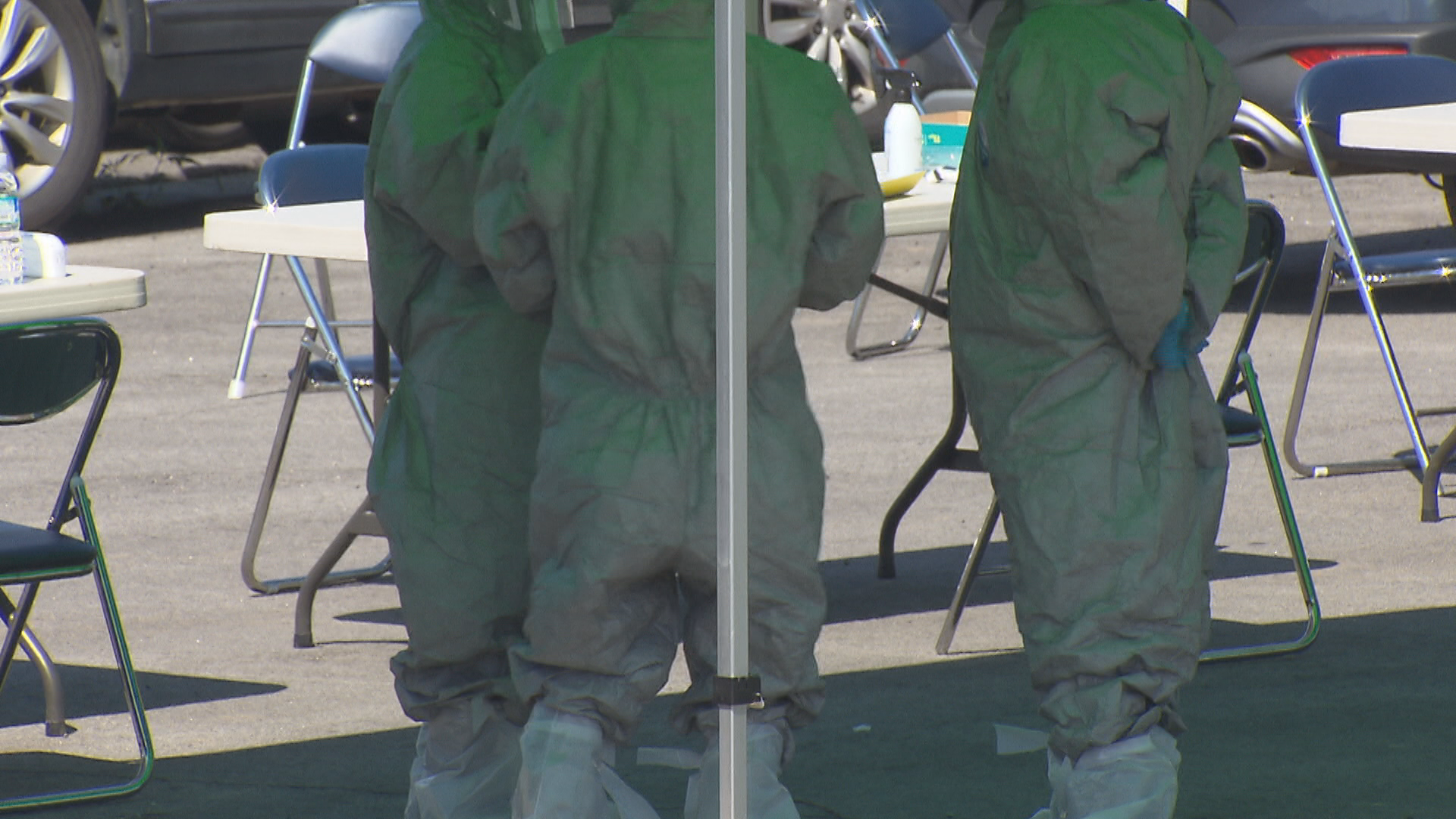

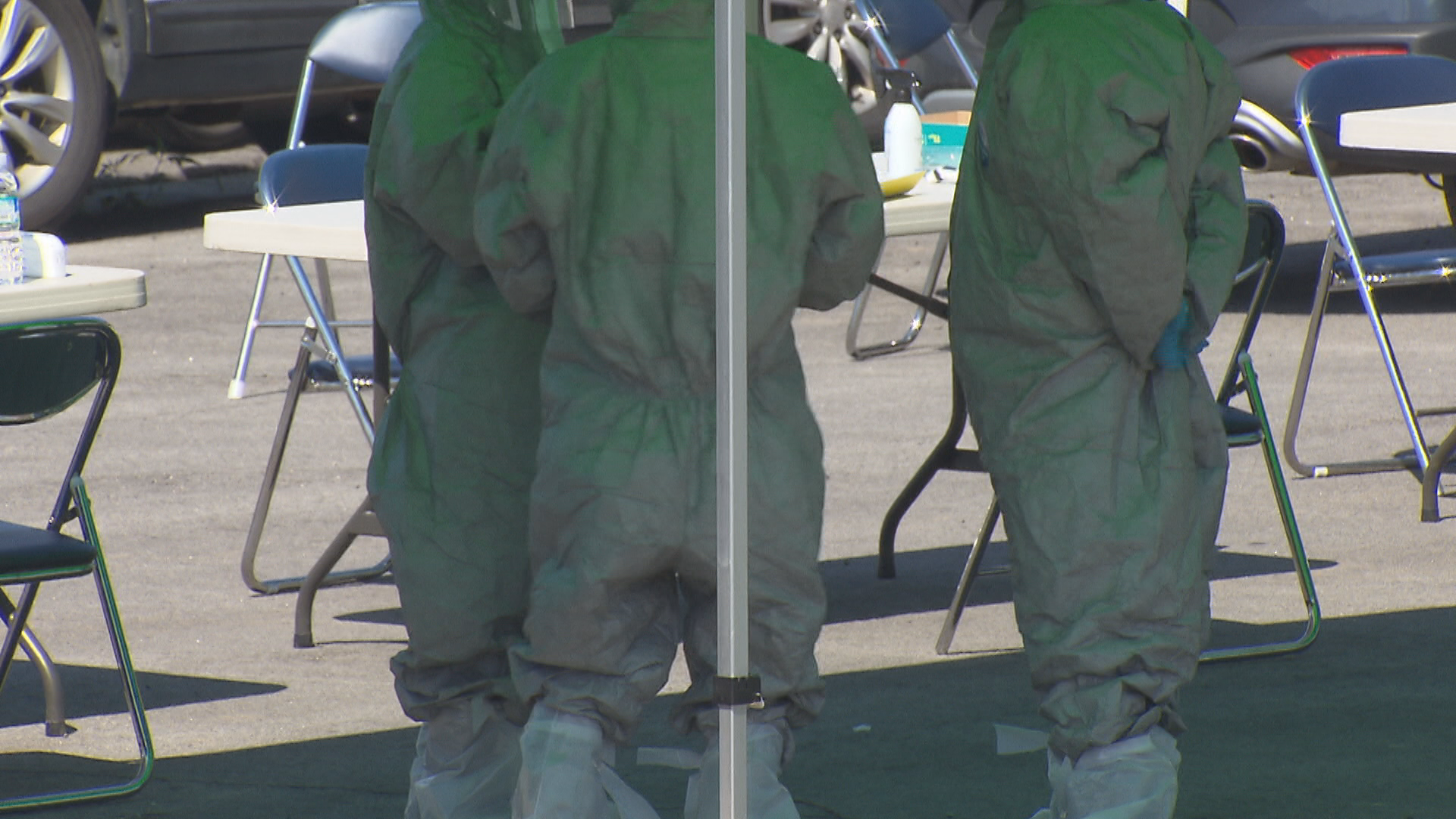

‘이동 제한 조치’ 전북 정읍 양지마을 입구에 차려진 방역초소.

‘이동 제한 조치’ 전북 정읍 양지마을 입구에 차려진 방역초소.그리고 지난 19일, 이동 제한 조치가 해제됐습니다. 주민들은 밝은 표정을 한 채 마을 회관 앞으로 속속 모였습니다. 그동안 집 앞마당에 나가는 게 가장 멀리한 외출이었다며 답답한 마음을 털어놓았습니다. 80대 김춘자 할머니는 방에 쭉 갇혀 있는 것이 마치 죄인 같았는데 때맞춰 주는 도시락을 먹을 때마다 미안함이 커졌다고 말합니다. 마을을 위해 수고한 손길이 느껴졌기 때문입니다.

60대 조합옥 씨도 밖으로 나갈 수 없는 불편함이 컸지만, 모두가 고생하고 있으니 참아낼 수 있었다며 웃음을 보였습니다. 김귀선 씨는 당장 떨어진 처방 약을 받아야 한다며 병원에 갈 채비를 했습니다. 모두 불안을 껴안고 불편을 감수한 겁니다.

또 이곳도 농촌이니만큼 농사일이 밀리지 않을까 우려의 목소리가 나왔는데, 전북은 앞서 순창 장덕마을이 격리됐던 경험이 있는 터라 지역 농협이 나서 일부 수확을 도와 큰 무리가 없었습니다. 마을 주민들이 먹을 도시락을 싸는 자원봉사자들의 발길도 매일 이어졌고 개인과 여러 단체의 따뜻한 후원도 잇따랐습니다. 기부 물품은 현금과 마스크부터 피자, 청심환, 직접 곤 사골국에 이르기까지 다양했습니다.

발이 묶인 정읍 양지마을 주민들을 위해 자원봉사자들이 만든 도시락.

발이 묶인 정읍 양지마을 주민들을 위해 자원봉사자들이 만든 도시락.무엇보다 추가 확진자가 나오지 않은 게 가장 큰 다행이었습니다. 양지마을 최진석 이장은 마을 주민들이 연세가 있다 보니 이동 제한이 이뤄지더라도 확진자가 쏟아지지 않을까 염려했는데 모두 음성이 나와 다행이라며 가슴을 쓸어내렸습니다.

격리되는 동안 방역 지원은 물론 생업을 하지 못한 주민들을 위해 각각 긴급 생계비, 재난지원금 명목으로 현금성 지원도 이뤄졌습니다. 격리가 끝난 뒤에는 건강을 살필 간단한 검진과 우울감을 확인할 심리 상담도 진행됐습니다.

감염병으로 격리가 이뤄진 순창 장덕마을과 정읍 양지마을. 큰 탈 없이 격리가 마무리돼 참 다행입니다. 하지만 두 사례 모두 비교적 소규모 격리였다는 점에서 관리가 이뤄져 안정적인 대처가 가능했다는 공통점이 있습니다.

이동 제한 조치가 해제된 정읍 양지마을 주민이 심리 검사를 받고 있다.

이동 제한 조치가 해제된 정읍 양지마을 주민이 심리 검사를 받고 있다.코로나19는 아직 종식되지 않았고 이 사태가 끝난다 하더라도 언제든 다른 감염병이 찾아올 수 있다는 염려는 있습니다. 두 사례와 같은 마을 격리가 또다시 반복될 수 있다는 겁니다. 격리 기간도 감염병의 잠복기를 기준으로 2주로 정해져 있지만, 이 역시 상황에 따라 유동적이라는 점도 고려해야 합니다. 감염병의 위험성과 마을 격리 규모에 따라 방역 인력도 새로 짜여야 하고 그에 따른 후속책도 뒤따라야 하는 겁니다. 그러므로 이미 이뤄진 사례를 통한 꼼꼼한 사후 조사가 필요합니다.

감염병 사태로 인한 2주 동안의 마을 격리. 주민들에게 또 우리 사회에 무엇을 남겼을까요? 몇 년 후 예상치 못한 또 다른 격리 앞에서 발을 동동 구르기보단 지금부터 하나씩 대비하려는 철저함이 필요한 때입니다.

[관련기사] 감염병에 되풀이되는 '마을 이동제한'..대비는?

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5028704&ref=A

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [취재후] “집 밖에 못 나가요…” 2주 마을 격리가 남긴 것

-

- 입력 2020-10-20 17:30:32

- 수정2020-10-20 17:36:28

난생처음 겪는 ‘이동제한’<br />2주 동안 마을 전체 주민 발 묶여<br />이웃집 바투 붙어있지만…“얼굴은 못 보고 담벼락 넘어 안부 물어요.”

■ "집 밖에 못 나가요"

■ "집 밖에 못 나가요"마을 입구가 막혔습니다. 주민들은 마을 밖으로 나갈 수 없고 이웃도 만날 수 없습니다. 기간은 2주. 코로나19 집단 감염이 발생한 전북 정읍의 한 마을에 내려진 이동제한 조치. 하지만 이번이 처음은 아닙니다.

5년 전으로 거슬러 올라가 보죠. 2015년 대한민국은 중동 호흡기증후군, 이른바 '메르스(MERS)'사태로 곤욕을 치렀습니다. 당시 중동 바레인에서 입국한 환자가 메르스에 감염되면서 국내에 감염병 사태가 번졌습니다. 국내 감염자 186명, 이 가운데 38명이 숨졌습니다.

2020년 현재, 국내 코로나19 확진자가 2만 5천 명을 넘어섰으니까 그에 비하면 메르스는 대규모 감염 사태는 아닙니다. 하지만 상황이 달랐습니다. 당시만 해도 감염병에 대한 예측과 진단, 대응이 총체적으로 부실했던 탓에 불안감이 컸습니다.

이런 상황에서 전북의 한 시골 마을은 문자 그대로 '난생처음' 이동 제한 조치를 받았습니다. 바로 순창의 장덕마을입니다.

■ 처음 겪는 격리에 곳곳 '잡음'

■ 처음 겪는 격리에 곳곳 '잡음'순창 장덕마을은 전북에서 처음으로 메르스 확진자가 나온 곳입니다. 2015년 6월 6일, 이 마을에 사는 70대 할머니가 확진자로 분류되면서 마을 전체가 격리됐습니다. 당시 격리된 주민은 102명. 메르스 잠복기가 2주 정도라 격리 기간도 2주로 정해졌습니다.

주민들은 블루베리 등 수확을 앞둔 농산물을 코앞에 두고 집에 갇혔습니다. 굳이 밀린 농사일이 아니더라도 당장 바깥에 나갈 수 없는 탓에 일상에 크고 작은 불편이 찾아왔습니다. 격리 초반엔 밖으로 나갈 수 없다는 사실을 이해하지 못해 방역 초소를 지키는 공무원들과 주민들 사이에 실랑이가 벌어지기도 했습니다. 이웃에 사는 주민들도 먹거리를 전해주러 왔다가 되돌아가기 일쑤였습니다.

확진자의 사망 소식에 주민들은 큰 슬픔에 잠겼지만, 메르스 확진자는 24시간 안에 장례를 치러야 한다는 규정 때문에 세상을 떠난 이에 대한 슬픔을 나눌 새도 없었습니다.

신변의 자유뿐 아니라 사람의 도리를 할 기회도 빼앗긴 겁니다.

■ 이런 일이 또 있으리라곤…

■ 이런 일이 또 있으리라곤…2015년 6월 19일. 2주 동안의 마을 격리가 해제됐습니다. 떨어져 사는 가족과 이웃 주민들은 장덕마을로 몰려와 해후를 만끽했습니다. 농민들은 곧장 들녘으로 나가 감자를 캐고 논에 물을 댔습니다. 주민들의 건강과 심리 상태를 살피는 검진도 이뤄졌습니다. 그렇게 점차 일상으로 복귀하고 메르스 공포에서 벗어나면서 다시는 이런 일이 없기를 바랐습니다.

하지만 감염병은 다른 얼굴을 하고 또 찾아왔습니다. 5년이 흐른 뒤 코로나19사태가 덮쳐온 겁니다. 국내에서 코로나19 첫 확진자가 발생한 지 열 달째. 이제는 이전의 일상이 어땠는지 기억이 흐릿할 정도로 모두의 삶이 바뀌었습니다.

■ '마을 격리'…전북에선 벌써 두 번째

■ '마을 격리'…전북에선 벌써 두 번째그럼에도 치러야 할 일들은 있었습니다. 추석 연휴를 앞둔 지난달 26일, 전북 정읍시 정우면 양지마을의 한 주택 마당에서는 결혼식 피로연이 소규모로 열렸습니다. 참석자는 40여 명. 대부분 친인척이었습니다. 연회를 주최한 부부가 이후 코로나19에 확진되면서 확산 우려가 커졌고, 피로연 참석자들은 격리 권고를 받았습니다. 피로연이 열린 집 주변에 있는 모정에서 주민 몇몇이 담소를 나눈 것도 확인됐습니다.

안타깝게도 그러는 사이 감염이 이뤄졌습니다. 행사가 열린 양지마을에 사는 주민 가운데 코로나19에 확진된 사람은 모두 11명. 연일 확진 소식이 이어지자 지난 6일, 정읍시는 급기야 양지마을에 '이동 제한' 조치를 내렸습니다. 또다시 격리가 시작됐습니다. 발이 묶인 주민은 44명으로 평균 연령이 70대 정도입니다. 순창 장덕마을과 비슷하게 고령 인구가 밀집한 마을입니다.

■ 불편 감수한 주민과 온정의 손길로 도운 이웃

■ 불편 감수한 주민과 온정의 손길로 도운 이웃그리고 지난 19일, 이동 제한 조치가 해제됐습니다. 주민들은 밝은 표정을 한 채 마을 회관 앞으로 속속 모였습니다. 그동안 집 앞마당에 나가는 게 가장 멀리한 외출이었다며 답답한 마음을 털어놓았습니다. 80대 김춘자 할머니는 방에 쭉 갇혀 있는 것이 마치 죄인 같았는데 때맞춰 주는 도시락을 먹을 때마다 미안함이 커졌다고 말합니다. 마을을 위해 수고한 손길이 느껴졌기 때문입니다.

60대 조합옥 씨도 밖으로 나갈 수 없는 불편함이 컸지만, 모두가 고생하고 있으니 참아낼 수 있었다며 웃음을 보였습니다. 김귀선 씨는 당장 떨어진 처방 약을 받아야 한다며 병원에 갈 채비를 했습니다. 모두 불안을 껴안고 불편을 감수한 겁니다.

또 이곳도 농촌이니만큼 농사일이 밀리지 않을까 우려의 목소리가 나왔는데, 전북은 앞서 순창 장덕마을이 격리됐던 경험이 있는 터라 지역 농협이 나서 일부 수확을 도와 큰 무리가 없었습니다. 마을 주민들이 먹을 도시락을 싸는 자원봉사자들의 발길도 매일 이어졌고 개인과 여러 단체의 따뜻한 후원도 잇따랐습니다. 기부 물품은 현금과 마스크부터 피자, 청심환, 직접 곤 사골국에 이르기까지 다양했습니다.

■ 큰 탈 없이 마무리됐지만…과제 남아

■ 큰 탈 없이 마무리됐지만…과제 남아 무엇보다 추가 확진자가 나오지 않은 게 가장 큰 다행이었습니다. 양지마을 최진석 이장은 마을 주민들이 연세가 있다 보니 이동 제한이 이뤄지더라도 확진자가 쏟아지지 않을까 염려했는데 모두 음성이 나와 다행이라며 가슴을 쓸어내렸습니다.

격리되는 동안 방역 지원은 물론 생업을 하지 못한 주민들을 위해 각각 긴급 생계비, 재난지원금 명목으로 현금성 지원도 이뤄졌습니다. 격리가 끝난 뒤에는 건강을 살필 간단한 검진과 우울감을 확인할 심리 상담도 진행됐습니다.

감염병으로 격리가 이뤄진 순창 장덕마을과 정읍 양지마을. 큰 탈 없이 격리가 마무리돼 참 다행입니다. 하지만 두 사례 모두 비교적 소규모 격리였다는 점에서 관리가 이뤄져 안정적인 대처가 가능했다는 공통점이 있습니다.

■ 격리 마을 사후 조사 '필수'

■ 격리 마을 사후 조사 '필수'코로나19는 아직 종식되지 않았고 이 사태가 끝난다 하더라도 언제든 다른 감염병이 찾아올 수 있다는 염려는 있습니다. 두 사례와 같은 마을 격리가 또다시 반복될 수 있다는 겁니다. 격리 기간도 감염병의 잠복기를 기준으로 2주로 정해져 있지만, 이 역시 상황에 따라 유동적이라는 점도 고려해야 합니다. 감염병의 위험성과 마을 격리 규모에 따라 방역 인력도 새로 짜여야 하고 그에 따른 후속책도 뒤따라야 하는 겁니다. 그러므로 이미 이뤄진 사례를 통한 꼼꼼한 사후 조사가 필요합니다.

감염병 사태로 인한 2주 동안의 마을 격리. 주민들에게 또 우리 사회에 무엇을 남겼을까요? 몇 년 후 예상치 못한 또 다른 격리 앞에서 발을 동동 구르기보단 지금부터 하나씩 대비하려는 철저함이 필요한 때입니다.

[관련기사] 감염병에 되풀이되는 '마을 이동제한'..대비는?

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5028704&ref=A

▶ ‘ 코로나19 현황과 대응’ 최신 기사 보기

▶ ‘ 코로나19 현황과 대응’ 최신 기사 보기-

-

조선우 기자 ssun@kbs.co.kr

조선우 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이슈

코로나19

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.