옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경 ①삯바느질부터 바둑 기사까지

입력 2020.11.25 (08:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

새로 나온 책을 매주 월요일 아침 뉴스에 소개하는 일이 주요 업무인 제게 새 책을 가장 먼저 만나는 일은 엄청난 복입니다. 새 책의 첫 독자가 되는 것만큼 설레는 일이 또 있을까요. 한술 더 떠서 제 관심 분야를 만나기라도 하는 날엔 열 일 제쳐놓고 책 읽기에 빠져듭니다.

얼마 전에 뉴스에 소개한 《조선잡사》(민음사, 2020)라는 책이 있습니다. 조선 시대 직업 예순일곱 가지를 가려 뽑은 책이죠. 한국학중앙연구원 소속 학자 4명이 신문에 연재한 글을 다듬어 엮었습니다. 이것과 비슷한 책이 하나 더 있습니다. 작가인 정명섭 씨가 2014년에 펴낸 《조선직업실록》(북로드, 2014)입니다.

한 권은 연구자들이, 다른 한 권은 작가가 썼습니다. 당연히 각각의 책에서 소개한 직업의 종류와 수가 다르고, 글을 쓴 방식도 다릅니다. 이렇게 다른 필자가 같은 주제로 쓴 책을 나란히 놓고 비교해가며 보는 것은 책 읽기의 또 다른 재미죠. 여기서 어느 책이 더 낫다는 평은 굳이 달지 않으렵니다. 각각의 개성과 장점을 취하면 그것으로 족하니까요.

책을 읽다가 문득 이런 생각이 떠올랐습니다. 책에 등장하는 별별 직업들을 조선 시대 그림에서 한번 찾아보면 어떨까. 물론 《조선잡사》에서 관련 그림 몇 점을 소개해 놓긴 했습니다만, 처음부터 미술사를 염두에 두고 쓴 책이 아니라서 썩 만족스럽지는 못합니다. 그래서 제 나름대로 특정 직업을 묘사한 그림을 열심히 찾아봤답니다. 그림들 가운데는 우리에게 친숙한 것도 있고, 뜻밖에 잘 알려지지 않은 것도 있죠. 지금부터 조선 시대 밥벌이 풍경을 담은 그림의 세계로 같이 가보실까요?

조영석 <바느질>,종이에 옅은 채색,22.4×23cm,개인 소장

조영석 <바느질>,종이에 옅은 채색,22.4×23cm,개인 소장

《조선잡사》의 첫 장에 가장 먼저 등장하는 직업은 삯바느질입니다. 그 옛날 바느질을 전문적으로 했던 직업인을 침선비(針線婢) 또는 침모(針母)라 불렀다죠. 바느질하는 집을 침가(針家)라 했고, 장인의 수준에 오른 이는 침선장(針線匠), 솜씨 좋은 이는 선수(善手)라고 불렀습니다. 삯바느질은 주로 가난한 양반 여성의 몫이었다고 합니다. 이른 새벽부터 늦은 밤까지 잠시도 쉬지 못하고 한 땀 한 땀 정성 들여 바느질을 했을 어머니들의 헌신과 노고 덕분에 훗날 대학자가 된 초정 박제가는 모친이 세상을 떠난 뒤 이런 글을 남겼다고 하죠.

"등불을 켜고 어머니를 생각하면 새벽닭이 울도록 주무시지 않고 무릎을 꿇은 채 삯바느질하시던 모습이 떠오른다."

조선 후기 풍속화의 선구자 관아재 조영석(趙榮祐, 1686~1761)의 그림을 봅니다. 관아재의 그림 15점을 묶은 화첩 《사제첩(麝臍帖)》에 수록된 그림 가운데 하나입니다. 세 여인이 옹기종기 모여 앉아 바느질에 여념이 없네요. 왼쪽 여인은 한쪽 다리를 쭉 뻗고 제법 편안한 자세로 바느질에 몰두합니다. 표정이 진지하기 이를 데 없죠. 한번 시작하면 쉴 때까지는 장기전을 치러야 하니, 저렇게 나름 편안한 자세로 일하는 게 좋겠다 싶군요.

그래서 가운데 앉은 여인의 무릎 꿇은 자세가 굉장히 불편해 보입니다. 편하게 다리 뻗고 해도 될 텐데…. 모르긴 몰라도 셋 중에서 나이가 가장 어리거나, 아니면 동석을 했더라도 신분이 다르거나 하지 않을까 추측해 봅니다. 오른쪽 여인은 천을 가위로 자르고 있고요. 머리 모양을 보면 나이가 가장 많은 걸로 보입니다. 노동의 피로에도 웃음을 띤 얼굴들을 보고 있노라면 화가의 따뜻한 시선이 느껴집니다. 그런 온기 어린 시선을 간직했기에 이런 그림을 그릴 수 있지 않았을까요.

김홍도 <행상>,종이에 옅은 채색,27.7×23.7cm,보물 제527호,국립중앙박물관

김홍도 <행상>,종이에 옅은 채색,27.7×23.7cm,보물 제527호,국립중앙박물관

가부장제가 굳건했던 조선 시대에는 현실적으로 여성들이 선택할 수 있는 직업이 그리 많지 않았습니다. 그렇다고 여성들이 생업에서 전적으로 자유로울 수 있었던 것도 아니고요. 여인이 머리에 인 광주리에는 이 가족의 생계를 책임져줄 이런저런 물건들이 담겨 있겠죠. 지게를 진 이가 혹 남편이라면, 무사히 잘 다녀오라며 짧은 이별의 말을 주고받는 부부로 보이기도 합니다. 행상 가운데 화장품 파는 이를 매분구(賣粉嫗)라 불렀답니다.

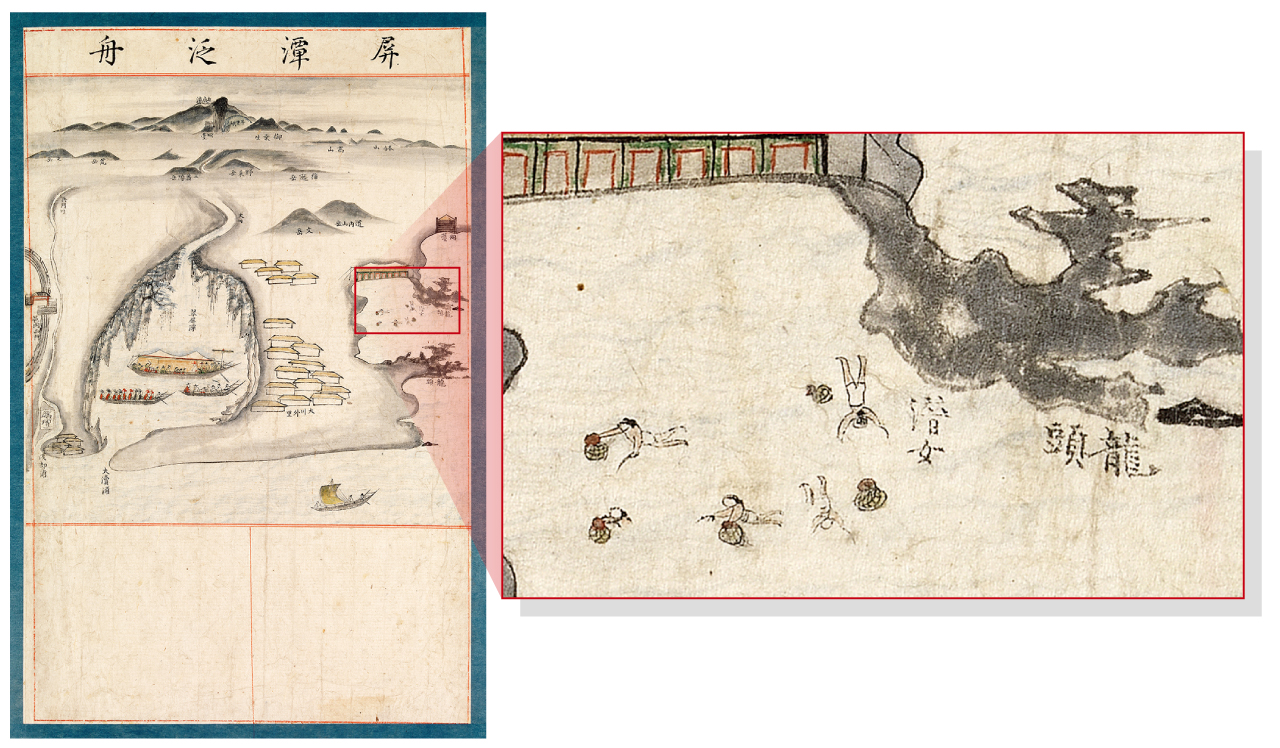

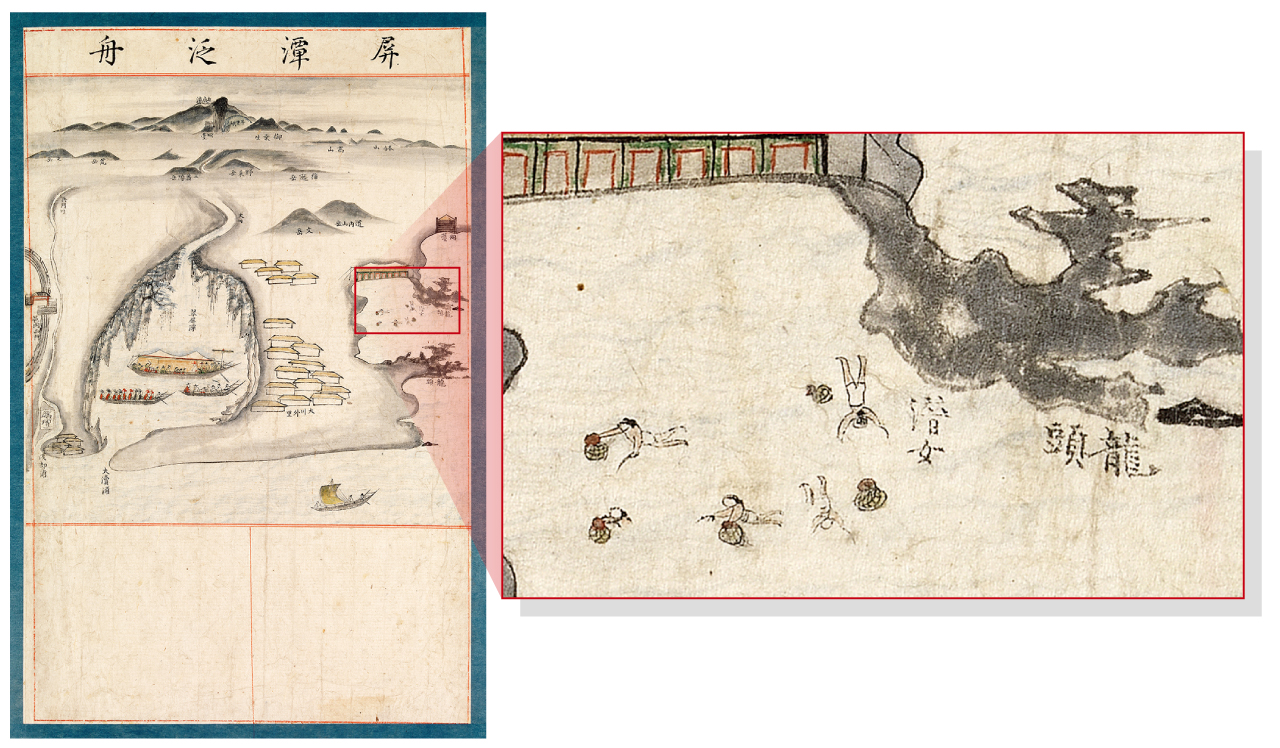

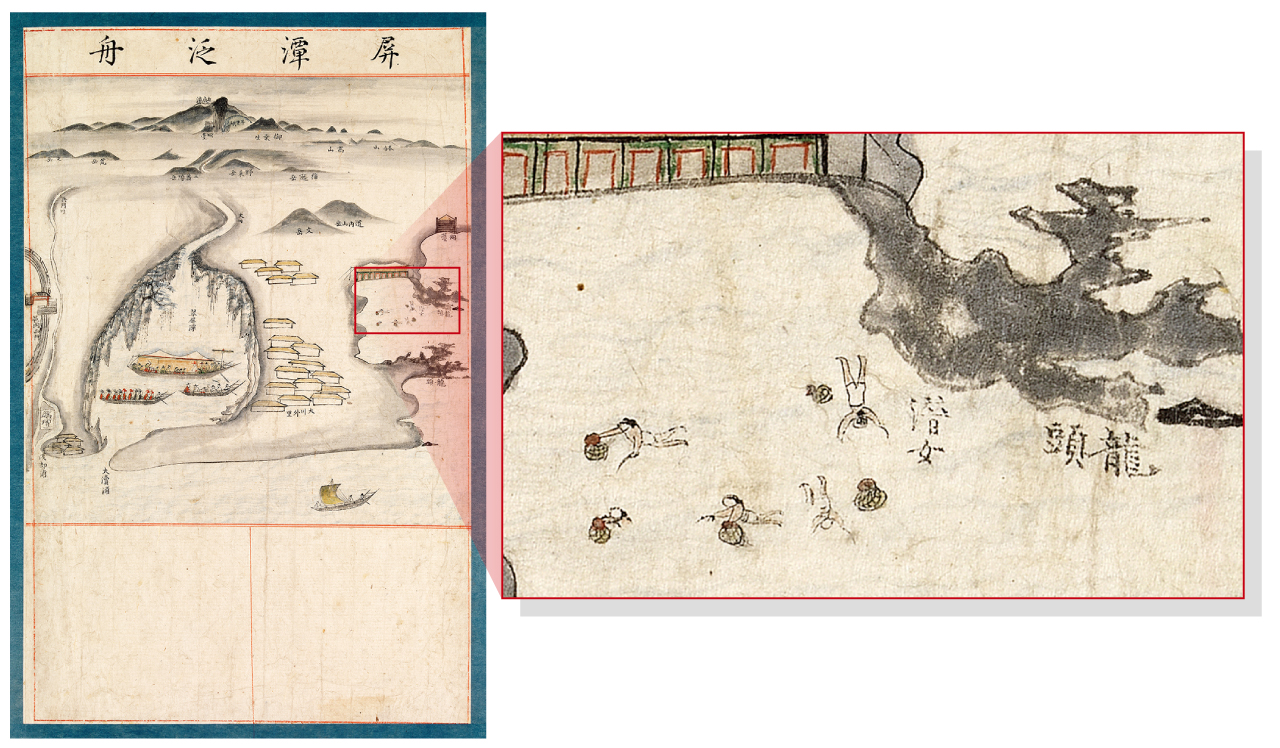

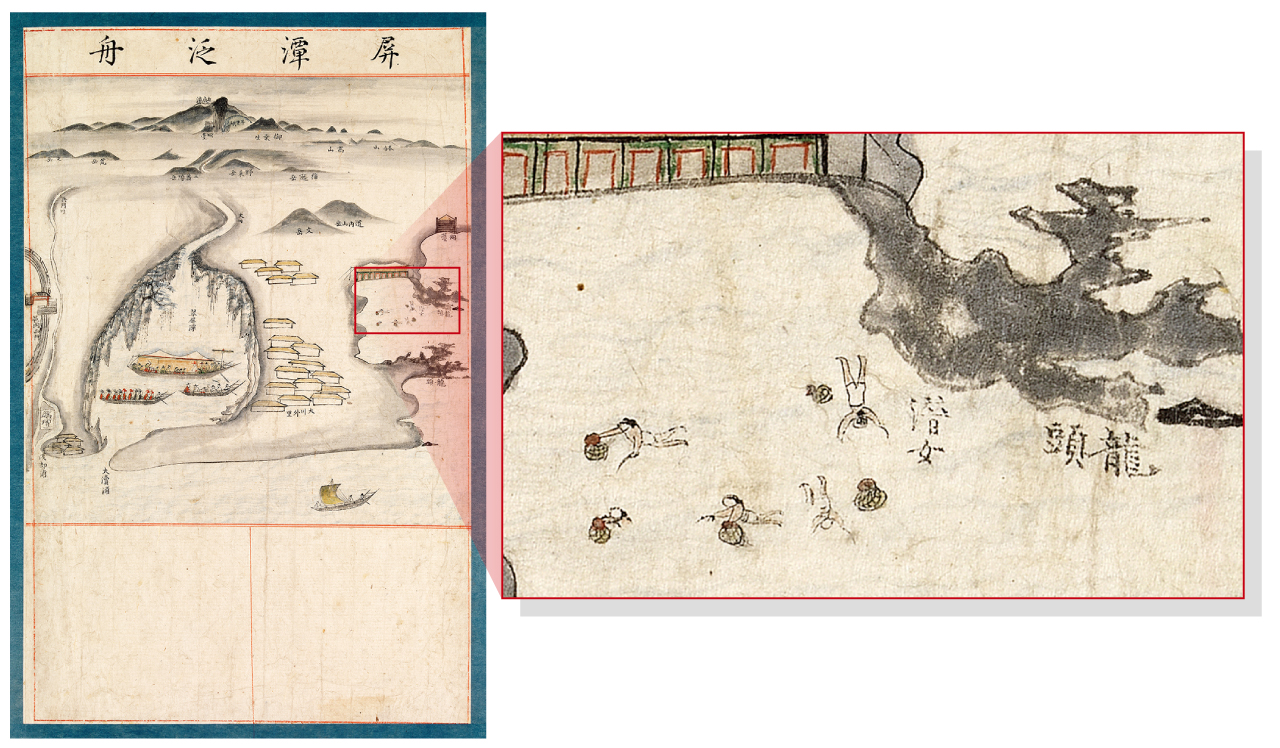

<병담범주(屛潭泛舟)>,1702년,56.9×36.4cm,보물 제652-6호,제주특별자치도 세계유산본부

<병담범주(屛潭泛舟)>,1702년,56.9×36.4cm,보물 제652-6호,제주특별자치도 세계유산본부

지금은 해녀(海女)라 불리는 여인들을 그 옛날엔 잠녀(潛女)라 불렀습니다. 바닷속으로 잠수해 들어가 해산물을 채취하는 포작(鮑作)에 종사했던 이들도 대부분 여성이었죠. 2016년 '제주 해녀 문화'가 유네스코 인류무형문화유산에 등재되면서 해녀들의 바다 물질은 어엿한 '문화'의 하나로 인정받았습니다. 그 전통은 지금도 면면히 이어지고 있죠.

조선 중기의 문신 이형상(李衡祥, 1653~1733)이 제주목사 시절인 1702년에 김남길(金南吉)이라는 화공(畵工)을 시켜 만든 화첩 《탐라순력도(耽羅巡歷圖)》는 18세기 초 제주의 삶과 역사를 고스란히 담은 귀중한 문화유산입니다. 여기에 수록된 그림 41면 가운데 제주 용연에서의 뱃놀이 모습을 그린 <병담범주(屛潭泛舟)>라는 그림이 있습니다.

이 그림의 가운데 오른쪽 부분을 확대해서 보면 우리가 찾는 해녀들의 모습이 보입니다. 오른쪽에 용두암을 가리키는 용두(龍頭)라는 글자가 선명하고, 그 옆에 잠녀(潛女)라는 한자가 있죠. 해변과 가까운 바다에서 잠녀 5명이 테왁이라는 도구를 물 위에 띄워놓고 물질하는 모습이 생동감 있게 그려져 있습니다. 식솔들 먹여 살리랴, 나라에 바칠 해산물 채취하랴, 잠녀들의 삶은 고단하기 이를 데 없었다고 합니다. 예나 지금이나 먹고사는 일은 쉽지 않았던 것 같습니다.

옛날 어린이들은 호환, 마마, 전쟁 등이 가장 무서운 재앙이었으나, 현대의 어린이들은 무분별한 불량, 불법 비디오를 시청함으로써 비행 청소년이 되는 무서운 결과를 초래하게 됩니다. 우수한 영상 매체인 비디오를 바르게 선택, 활용하여 맑고 고운 심성을 가꾸도록 우리 모두가 바른 길잡이가 되어야겠습니다. 한 편의 비디오, 사람의 미래를 바꾸어 놓을 수도 있습니다.

혹시 이 문구, 기억하시나요? 비디오테이프 대여점이 성업을 누리던 시절, VHS 테이프를 넣고 재생하면 영화가 시작하기 전에 먼저 등장하는 추억의 메시지. 여기서 옛날 어린이들에게 가장 무서운 재앙의 첫 번째로 소개된 것이 바로 호환(虎患), 호랑이에게 입은 재앙이었죠. 그만큼 옛사람들에게 호랑이로 인한 피해는 골칫거리를 넘어 두려움 그 자체였습니다. 오죽했으면 조선 후기의 실학자 이익(李瀷, 1681~1764)은 자신의 문집 《성호사설(星湖僿說)》에서 호환을 "외적의 침공과 다를 바가 없다."고까지 했답니다.

<호렵도(胡獵圖)>부분 (국립중앙박물관)

<호렵도(胡獵圖)>부분 (국립중앙박물관)

그래서 조선 시대에는 호랑이만 전문적으로 잡는 직업이 생깁니다. 서울에서는 착호갑사(捉虎甲士), 지방에서는 착호인(捉虎人)이란 호랑이 포획 특수부대가 바로 그것이죠. 착호갑사의 모습을 구체적으로 묘사한 그림은 남아 있는 게 없습니다. 다만 조선 후기에 널리 유행한 <호렵도(胡獵圖)>라 불리는 일련의 그림을 보면, 대범하게 호랑이를 사냥하는 장면이 꽤 많이 남아 있죠.

오랑캐 복장을 한두 사람이 날카로운 창을 휘두르며 겁도 없이 호랑이를 공격하는 장면입니다. 이런 장면 덕분에 재앙을 막는 액막이 그림으로 민간에서 널리 유행하죠. 실제로 착호갑사는 호랑이 앞에서도 기죽지 않는 담력은 물론이고 창술(槍術)이 뛰어나야 했다고 합니다. 그만큼 호랑이 때려잡는 일은 쉽지 않았고, 때론 목숨을 걸어야 했을 정도로 위험천만한 '극한 직업'였습니다.

<균와아집도(筠窩雅集圖)>부분,1763년,종이에 엷은 색,112.5×59.8cm,국립중앙박물관

<균와아집도(筠窩雅集圖)>부분,1763년,종이에 엷은 색,112.5×59.8cm,국립중앙박물관

"책상에 기대어 거문고를 타는 사람은 표암(강세황)이다. 곁에 앉은 아이는 김덕형이다. 담뱃대를 물고 곁에 앉은 사람은 현재(심사정)이다. 치건을 쓰고 바둑을 두는 사람은 호생관(최북)이다. (…) 퉁소를 부는 사람은 홍도(김홍도)이다."

당대의 내로라하는 대가들이 한자리에 모인 일을 기념하는 그야말로 기념비적인 그림입니다. 오른쪽 위에 적혀 있는 글귀를 통해 강세황이 그림의 구도를 잡고, 최북이 색을 입히고, 김홍도가 인물을 그리고, 심사정이 소나무와 돌을 그렸음을 알 수 있죠. 하나같이 그 시대에 둘째가라면 서러울 미술계의 대가들이 이렇게 모였다니 보고도 좀처럼 믿기지가 않습니다.

화면 오른쪽에 담뱃대를 문 채 바둑을 두는 이가 바로 저 유명한 화가 최북(崔北)입니다. 물론 직업은 화가였죠. 지금도 프로 바둑 기사가 활동할 정도로 바둑의 역사는 유구합니다. 당연히 조선 시대에도 전문 바둑 기사가 활동했죠. 후원자를 둔 바둑 기사를 기객(棊客), 당대 최고의 바둑 기사를 국수(國手) 또는 국기(國棋)라 불렀습니다. 유명한 바둑 고수들의 일화도 옛이야기를 통해 여럿 전해집니다. 그런가 하면…

▶다음 편에 계속됩니다.

얼마 전에 뉴스에 소개한 《조선잡사》(민음사, 2020)라는 책이 있습니다. 조선 시대 직업 예순일곱 가지를 가려 뽑은 책이죠. 한국학중앙연구원 소속 학자 4명이 신문에 연재한 글을 다듬어 엮었습니다. 이것과 비슷한 책이 하나 더 있습니다. 작가인 정명섭 씨가 2014년에 펴낸 《조선직업실록》(북로드, 2014)입니다.

한 권은 연구자들이, 다른 한 권은 작가가 썼습니다. 당연히 각각의 책에서 소개한 직업의 종류와 수가 다르고, 글을 쓴 방식도 다릅니다. 이렇게 다른 필자가 같은 주제로 쓴 책을 나란히 놓고 비교해가며 보는 것은 책 읽기의 또 다른 재미죠. 여기서 어느 책이 더 낫다는 평은 굳이 달지 않으렵니다. 각각의 개성과 장점을 취하면 그것으로 족하니까요.

책을 읽다가 문득 이런 생각이 떠올랐습니다. 책에 등장하는 별별 직업들을 조선 시대 그림에서 한번 찾아보면 어떨까. 물론 《조선잡사》에서 관련 그림 몇 점을 소개해 놓긴 했습니다만, 처음부터 미술사를 염두에 두고 쓴 책이 아니라서 썩 만족스럽지는 못합니다. 그래서 제 나름대로 특정 직업을 묘사한 그림을 열심히 찾아봤답니다. 그림들 가운데는 우리에게 친숙한 것도 있고, 뜻밖에 잘 알려지지 않은 것도 있죠. 지금부터 조선 시대 밥벌이 풍경을 담은 그림의 세계로 같이 가보실까요?

조영석 <바느질>,종이에 옅은 채색,22.4×23cm,개인 소장

조영석 <바느질>,종이에 옅은 채색,22.4×23cm,개인 소장《조선잡사》의 첫 장에 가장 먼저 등장하는 직업은 삯바느질입니다. 그 옛날 바느질을 전문적으로 했던 직업인을 침선비(針線婢) 또는 침모(針母)라 불렀다죠. 바느질하는 집을 침가(針家)라 했고, 장인의 수준에 오른 이는 침선장(針線匠), 솜씨 좋은 이는 선수(善手)라고 불렀습니다. 삯바느질은 주로 가난한 양반 여성의 몫이었다고 합니다. 이른 새벽부터 늦은 밤까지 잠시도 쉬지 못하고 한 땀 한 땀 정성 들여 바느질을 했을 어머니들의 헌신과 노고 덕분에 훗날 대학자가 된 초정 박제가는 모친이 세상을 떠난 뒤 이런 글을 남겼다고 하죠.

"등불을 켜고 어머니를 생각하면 새벽닭이 울도록 주무시지 않고 무릎을 꿇은 채 삯바느질하시던 모습이 떠오른다."

조선 후기 풍속화의 선구자 관아재 조영석(趙榮祐, 1686~1761)의 그림을 봅니다. 관아재의 그림 15점을 묶은 화첩 《사제첩(麝臍帖)》에 수록된 그림 가운데 하나입니다. 세 여인이 옹기종기 모여 앉아 바느질에 여념이 없네요. 왼쪽 여인은 한쪽 다리를 쭉 뻗고 제법 편안한 자세로 바느질에 몰두합니다. 표정이 진지하기 이를 데 없죠. 한번 시작하면 쉴 때까지는 장기전을 치러야 하니, 저렇게 나름 편안한 자세로 일하는 게 좋겠다 싶군요.

그래서 가운데 앉은 여인의 무릎 꿇은 자세가 굉장히 불편해 보입니다. 편하게 다리 뻗고 해도 될 텐데…. 모르긴 몰라도 셋 중에서 나이가 가장 어리거나, 아니면 동석을 했더라도 신분이 다르거나 하지 않을까 추측해 봅니다. 오른쪽 여인은 천을 가위로 자르고 있고요. 머리 모양을 보면 나이가 가장 많은 걸로 보입니다. 노동의 피로에도 웃음을 띤 얼굴들을 보고 있노라면 화가의 따뜻한 시선이 느껴집니다. 그런 온기 어린 시선을 간직했기에 이런 그림을 그릴 수 있지 않았을까요.

김홍도 <행상>,종이에 옅은 채색,27.7×23.7cm,보물 제527호,국립중앙박물관

김홍도 <행상>,종이에 옅은 채색,27.7×23.7cm,보물 제527호,국립중앙박물관가부장제가 굳건했던 조선 시대에는 현실적으로 여성들이 선택할 수 있는 직업이 그리 많지 않았습니다. 그렇다고 여성들이 생업에서 전적으로 자유로울 수 있었던 것도 아니고요. 여인이 머리에 인 광주리에는 이 가족의 생계를 책임져줄 이런저런 물건들이 담겨 있겠죠. 지게를 진 이가 혹 남편이라면, 무사히 잘 다녀오라며 짧은 이별의 말을 주고받는 부부로 보이기도 합니다. 행상 가운데 화장품 파는 이를 매분구(賣粉嫗)라 불렀답니다.

<병담범주(屛潭泛舟)>,1702년,56.9×36.4cm,보물 제652-6호,제주특별자치도 세계유산본부

<병담범주(屛潭泛舟)>,1702년,56.9×36.4cm,보물 제652-6호,제주특별자치도 세계유산본부지금은 해녀(海女)라 불리는 여인들을 그 옛날엔 잠녀(潛女)라 불렀습니다. 바닷속으로 잠수해 들어가 해산물을 채취하는 포작(鮑作)에 종사했던 이들도 대부분 여성이었죠. 2016년 '제주 해녀 문화'가 유네스코 인류무형문화유산에 등재되면서 해녀들의 바다 물질은 어엿한 '문화'의 하나로 인정받았습니다. 그 전통은 지금도 면면히 이어지고 있죠.

조선 중기의 문신 이형상(李衡祥, 1653~1733)이 제주목사 시절인 1702년에 김남길(金南吉)이라는 화공(畵工)을 시켜 만든 화첩 《탐라순력도(耽羅巡歷圖)》는 18세기 초 제주의 삶과 역사를 고스란히 담은 귀중한 문화유산입니다. 여기에 수록된 그림 41면 가운데 제주 용연에서의 뱃놀이 모습을 그린 <병담범주(屛潭泛舟)>라는 그림이 있습니다.

이 그림의 가운데 오른쪽 부분을 확대해서 보면 우리가 찾는 해녀들의 모습이 보입니다. 오른쪽에 용두암을 가리키는 용두(龍頭)라는 글자가 선명하고, 그 옆에 잠녀(潛女)라는 한자가 있죠. 해변과 가까운 바다에서 잠녀 5명이 테왁이라는 도구를 물 위에 띄워놓고 물질하는 모습이 생동감 있게 그려져 있습니다. 식솔들 먹여 살리랴, 나라에 바칠 해산물 채취하랴, 잠녀들의 삶은 고단하기 이를 데 없었다고 합니다. 예나 지금이나 먹고사는 일은 쉽지 않았던 것 같습니다.

옛날 어린이들은 호환, 마마, 전쟁 등이 가장 무서운 재앙이었으나, 현대의 어린이들은 무분별한 불량, 불법 비디오를 시청함으로써 비행 청소년이 되는 무서운 결과를 초래하게 됩니다. 우수한 영상 매체인 비디오를 바르게 선택, 활용하여 맑고 고운 심성을 가꾸도록 우리 모두가 바른 길잡이가 되어야겠습니다. 한 편의 비디오, 사람의 미래를 바꾸어 놓을 수도 있습니다.

혹시 이 문구, 기억하시나요? 비디오테이프 대여점이 성업을 누리던 시절, VHS 테이프를 넣고 재생하면 영화가 시작하기 전에 먼저 등장하는 추억의 메시지. 여기서 옛날 어린이들에게 가장 무서운 재앙의 첫 번째로 소개된 것이 바로 호환(虎患), 호랑이에게 입은 재앙이었죠. 그만큼 옛사람들에게 호랑이로 인한 피해는 골칫거리를 넘어 두려움 그 자체였습니다. 오죽했으면 조선 후기의 실학자 이익(李瀷, 1681~1764)은 자신의 문집 《성호사설(星湖僿說)》에서 호환을 "외적의 침공과 다를 바가 없다."고까지 했답니다.

<호렵도(胡獵圖)>부분 (국립중앙박물관)

<호렵도(胡獵圖)>부분 (국립중앙박물관)그래서 조선 시대에는 호랑이만 전문적으로 잡는 직업이 생깁니다. 서울에서는 착호갑사(捉虎甲士), 지방에서는 착호인(捉虎人)이란 호랑이 포획 특수부대가 바로 그것이죠. 착호갑사의 모습을 구체적으로 묘사한 그림은 남아 있는 게 없습니다. 다만 조선 후기에 널리 유행한 <호렵도(胡獵圖)>라 불리는 일련의 그림을 보면, 대범하게 호랑이를 사냥하는 장면이 꽤 많이 남아 있죠.

오랑캐 복장을 한두 사람이 날카로운 창을 휘두르며 겁도 없이 호랑이를 공격하는 장면입니다. 이런 장면 덕분에 재앙을 막는 액막이 그림으로 민간에서 널리 유행하죠. 실제로 착호갑사는 호랑이 앞에서도 기죽지 않는 담력은 물론이고 창술(槍術)이 뛰어나야 했다고 합니다. 그만큼 호랑이 때려잡는 일은 쉽지 않았고, 때론 목숨을 걸어야 했을 정도로 위험천만한 '극한 직업'였습니다.

<균와아집도(筠窩雅集圖)>부분,1763년,종이에 엷은 색,112.5×59.8cm,국립중앙박물관

<균와아집도(筠窩雅集圖)>부분,1763년,종이에 엷은 색,112.5×59.8cm,국립중앙박물관"책상에 기대어 거문고를 타는 사람은 표암(강세황)이다. 곁에 앉은 아이는 김덕형이다. 담뱃대를 물고 곁에 앉은 사람은 현재(심사정)이다. 치건을 쓰고 바둑을 두는 사람은 호생관(최북)이다. (…) 퉁소를 부는 사람은 홍도(김홍도)이다."

당대의 내로라하는 대가들이 한자리에 모인 일을 기념하는 그야말로 기념비적인 그림입니다. 오른쪽 위에 적혀 있는 글귀를 통해 강세황이 그림의 구도를 잡고, 최북이 색을 입히고, 김홍도가 인물을 그리고, 심사정이 소나무와 돌을 그렸음을 알 수 있죠. 하나같이 그 시대에 둘째가라면 서러울 미술계의 대가들이 이렇게 모였다니 보고도 좀처럼 믿기지가 않습니다.

화면 오른쪽에 담뱃대를 문 채 바둑을 두는 이가 바로 저 유명한 화가 최북(崔北)입니다. 물론 직업은 화가였죠. 지금도 프로 바둑 기사가 활동할 정도로 바둑의 역사는 유구합니다. 당연히 조선 시대에도 전문 바둑 기사가 활동했죠. 후원자를 둔 바둑 기사를 기객(棊客), 당대 최고의 바둑 기사를 국수(國手) 또는 국기(國棋)라 불렀습니다. 유명한 바둑 고수들의 일화도 옛이야기를 통해 여럿 전해집니다. 그런가 하면…

▶다음 편에 계속됩니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경 ①삯바느질부터 바둑 기사까지

-

- 입력 2020-11-25 08:00:19

새로 나온 책을 매주 월요일 아침 뉴스에 소개하는 일이 주요 업무인 제게 새 책을 가장 먼저 만나는 일은 엄청난 복입니다. 새 책의 첫 독자가 되는 것만큼 설레는 일이 또 있을까요. 한술 더 떠서 제 관심 분야를 만나기라도 하는 날엔 열 일 제쳐놓고 책 읽기에 빠져듭니다.

얼마 전에 뉴스에 소개한 《조선잡사》(민음사, 2020)라는 책이 있습니다. 조선 시대 직업 예순일곱 가지를 가려 뽑은 책이죠. 한국학중앙연구원 소속 학자 4명이 신문에 연재한 글을 다듬어 엮었습니다. 이것과 비슷한 책이 하나 더 있습니다. 작가인 정명섭 씨가 2014년에 펴낸 《조선직업실록》(북로드, 2014)입니다.

한 권은 연구자들이, 다른 한 권은 작가가 썼습니다. 당연히 각각의 책에서 소개한 직업의 종류와 수가 다르고, 글을 쓴 방식도 다릅니다. 이렇게 다른 필자가 같은 주제로 쓴 책을 나란히 놓고 비교해가며 보는 것은 책 읽기의 또 다른 재미죠. 여기서 어느 책이 더 낫다는 평은 굳이 달지 않으렵니다. 각각의 개성과 장점을 취하면 그것으로 족하니까요.

책을 읽다가 문득 이런 생각이 떠올랐습니다. 책에 등장하는 별별 직업들을 조선 시대 그림에서 한번 찾아보면 어떨까. 물론 《조선잡사》에서 관련 그림 몇 점을 소개해 놓긴 했습니다만, 처음부터 미술사를 염두에 두고 쓴 책이 아니라서 썩 만족스럽지는 못합니다. 그래서 제 나름대로 특정 직업을 묘사한 그림을 열심히 찾아봤답니다. 그림들 가운데는 우리에게 친숙한 것도 있고, 뜻밖에 잘 알려지지 않은 것도 있죠. 지금부터 조선 시대 밥벌이 풍경을 담은 그림의 세계로 같이 가보실까요?

《조선잡사》의 첫 장에 가장 먼저 등장하는 직업은 삯바느질입니다. 그 옛날 바느질을 전문적으로 했던 직업인을 침선비(針線婢) 또는 침모(針母)라 불렀다죠. 바느질하는 집을 침가(針家)라 했고, 장인의 수준에 오른 이는 침선장(針線匠), 솜씨 좋은 이는 선수(善手)라고 불렀습니다. 삯바느질은 주로 가난한 양반 여성의 몫이었다고 합니다. 이른 새벽부터 늦은 밤까지 잠시도 쉬지 못하고 한 땀 한 땀 정성 들여 바느질을 했을 어머니들의 헌신과 노고 덕분에 훗날 대학자가 된 초정 박제가는 모친이 세상을 떠난 뒤 이런 글을 남겼다고 하죠.

"등불을 켜고 어머니를 생각하면 새벽닭이 울도록 주무시지 않고 무릎을 꿇은 채 삯바느질하시던 모습이 떠오른다."

조선 후기 풍속화의 선구자 관아재 조영석(趙榮祐, 1686~1761)의 그림을 봅니다. 관아재의 그림 15점을 묶은 화첩 《사제첩(麝臍帖)》에 수록된 그림 가운데 하나입니다. 세 여인이 옹기종기 모여 앉아 바느질에 여념이 없네요. 왼쪽 여인은 한쪽 다리를 쭉 뻗고 제법 편안한 자세로 바느질에 몰두합니다. 표정이 진지하기 이를 데 없죠. 한번 시작하면 쉴 때까지는 장기전을 치러야 하니, 저렇게 나름 편안한 자세로 일하는 게 좋겠다 싶군요.

그래서 가운데 앉은 여인의 무릎 꿇은 자세가 굉장히 불편해 보입니다. 편하게 다리 뻗고 해도 될 텐데…. 모르긴 몰라도 셋 중에서 나이가 가장 어리거나, 아니면 동석을 했더라도 신분이 다르거나 하지 않을까 추측해 봅니다. 오른쪽 여인은 천을 가위로 자르고 있고요. 머리 모양을 보면 나이가 가장 많은 걸로 보입니다. 노동의 피로에도 웃음을 띤 얼굴들을 보고 있노라면 화가의 따뜻한 시선이 느껴집니다. 그런 온기 어린 시선을 간직했기에 이런 그림을 그릴 수 있지 않았을까요.

가부장제가 굳건했던 조선 시대에는 현실적으로 여성들이 선택할 수 있는 직업이 그리 많지 않았습니다. 그렇다고 여성들이 생업에서 전적으로 자유로울 수 있었던 것도 아니고요. 여인이 머리에 인 광주리에는 이 가족의 생계를 책임져줄 이런저런 물건들이 담겨 있겠죠. 지게를 진 이가 혹 남편이라면, 무사히 잘 다녀오라며 짧은 이별의 말을 주고받는 부부로 보이기도 합니다. 행상 가운데 화장품 파는 이를 매분구(賣粉嫗)라 불렀답니다.

지금은 해녀(海女)라 불리는 여인들을 그 옛날엔 잠녀(潛女)라 불렀습니다. 바닷속으로 잠수해 들어가 해산물을 채취하는 포작(鮑作)에 종사했던 이들도 대부분 여성이었죠. 2016년 '제주 해녀 문화'가 유네스코 인류무형문화유산에 등재되면서 해녀들의 바다 물질은 어엿한 '문화'의 하나로 인정받았습니다. 그 전통은 지금도 면면히 이어지고 있죠.

조선 중기의 문신 이형상(李衡祥, 1653~1733)이 제주목사 시절인 1702년에 김남길(金南吉)이라는 화공(畵工)을 시켜 만든 화첩 《탐라순력도(耽羅巡歷圖)》는 18세기 초 제주의 삶과 역사를 고스란히 담은 귀중한 문화유산입니다. 여기에 수록된 그림 41면 가운데 제주 용연에서의 뱃놀이 모습을 그린 <병담범주(屛潭泛舟)>라는 그림이 있습니다.

이 그림의 가운데 오른쪽 부분을 확대해서 보면 우리가 찾는 해녀들의 모습이 보입니다. 오른쪽에 용두암을 가리키는 용두(龍頭)라는 글자가 선명하고, 그 옆에 잠녀(潛女)라는 한자가 있죠. 해변과 가까운 바다에서 잠녀 5명이 테왁이라는 도구를 물 위에 띄워놓고 물질하는 모습이 생동감 있게 그려져 있습니다. 식솔들 먹여 살리랴, 나라에 바칠 해산물 채취하랴, 잠녀들의 삶은 고단하기 이를 데 없었다고 합니다. 예나 지금이나 먹고사는 일은 쉽지 않았던 것 같습니다.

옛날 어린이들은 호환, 마마, 전쟁 등이 가장 무서운 재앙이었으나, 현대의 어린이들은 무분별한 불량, 불법 비디오를 시청함으로써 비행 청소년이 되는 무서운 결과를 초래하게 됩니다. 우수한 영상 매체인 비디오를 바르게 선택, 활용하여 맑고 고운 심성을 가꾸도록 우리 모두가 바른 길잡이가 되어야겠습니다. 한 편의 비디오, 사람의 미래를 바꾸어 놓을 수도 있습니다.

혹시 이 문구, 기억하시나요? 비디오테이프 대여점이 성업을 누리던 시절, VHS 테이프를 넣고 재생하면 영화가 시작하기 전에 먼저 등장하는 추억의 메시지. 여기서 옛날 어린이들에게 가장 무서운 재앙의 첫 번째로 소개된 것이 바로 호환(虎患), 호랑이에게 입은 재앙이었죠. 그만큼 옛사람들에게 호랑이로 인한 피해는 골칫거리를 넘어 두려움 그 자체였습니다. 오죽했으면 조선 후기의 실학자 이익(李瀷, 1681~1764)은 자신의 문집 《성호사설(星湖僿說)》에서 호환을 "외적의 침공과 다를 바가 없다."고까지 했답니다.

그래서 조선 시대에는 호랑이만 전문적으로 잡는 직업이 생깁니다. 서울에서는 착호갑사(捉虎甲士), 지방에서는 착호인(捉虎人)이란 호랑이 포획 특수부대가 바로 그것이죠. 착호갑사의 모습을 구체적으로 묘사한 그림은 남아 있는 게 없습니다. 다만 조선 후기에 널리 유행한 <호렵도(胡獵圖)>라 불리는 일련의 그림을 보면, 대범하게 호랑이를 사냥하는 장면이 꽤 많이 남아 있죠.

오랑캐 복장을 한두 사람이 날카로운 창을 휘두르며 겁도 없이 호랑이를 공격하는 장면입니다. 이런 장면 덕분에 재앙을 막는 액막이 그림으로 민간에서 널리 유행하죠. 실제로 착호갑사는 호랑이 앞에서도 기죽지 않는 담력은 물론이고 창술(槍術)이 뛰어나야 했다고 합니다. 그만큼 호랑이 때려잡는 일은 쉽지 않았고, 때론 목숨을 걸어야 했을 정도로 위험천만한 '극한 직업'였습니다.

"책상에 기대어 거문고를 타는 사람은 표암(강세황)이다. 곁에 앉은 아이는 김덕형이다. 담뱃대를 물고 곁에 앉은 사람은 현재(심사정)이다. 치건을 쓰고 바둑을 두는 사람은 호생관(최북)이다. (…) 퉁소를 부는 사람은 홍도(김홍도)이다."

당대의 내로라하는 대가들이 한자리에 모인 일을 기념하는 그야말로 기념비적인 그림입니다. 오른쪽 위에 적혀 있는 글귀를 통해 강세황이 그림의 구도를 잡고, 최북이 색을 입히고, 김홍도가 인물을 그리고, 심사정이 소나무와 돌을 그렸음을 알 수 있죠. 하나같이 그 시대에 둘째가라면 서러울 미술계의 대가들이 이렇게 모였다니 보고도 좀처럼 믿기지가 않습니다.

화면 오른쪽에 담뱃대를 문 채 바둑을 두는 이가 바로 저 유명한 화가 최북(崔北)입니다. 물론 직업은 화가였죠. 지금도 프로 바둑 기사가 활동할 정도로 바둑의 역사는 유구합니다. 당연히 조선 시대에도 전문 바둑 기사가 활동했죠. 후원자를 둔 바둑 기사를 기객(棊客), 당대 최고의 바둑 기사를 국수(國手) 또는 국기(國棋)라 불렀습니다. 유명한 바둑 고수들의 일화도 옛이야기를 통해 여럿 전해집니다. 그런가 하면…

▶다음 편에 계속됩니다.

얼마 전에 뉴스에 소개한 《조선잡사》(민음사, 2020)라는 책이 있습니다. 조선 시대 직업 예순일곱 가지를 가려 뽑은 책이죠. 한국학중앙연구원 소속 학자 4명이 신문에 연재한 글을 다듬어 엮었습니다. 이것과 비슷한 책이 하나 더 있습니다. 작가인 정명섭 씨가 2014년에 펴낸 《조선직업실록》(북로드, 2014)입니다.

한 권은 연구자들이, 다른 한 권은 작가가 썼습니다. 당연히 각각의 책에서 소개한 직업의 종류와 수가 다르고, 글을 쓴 방식도 다릅니다. 이렇게 다른 필자가 같은 주제로 쓴 책을 나란히 놓고 비교해가며 보는 것은 책 읽기의 또 다른 재미죠. 여기서 어느 책이 더 낫다는 평은 굳이 달지 않으렵니다. 각각의 개성과 장점을 취하면 그것으로 족하니까요.

책을 읽다가 문득 이런 생각이 떠올랐습니다. 책에 등장하는 별별 직업들을 조선 시대 그림에서 한번 찾아보면 어떨까. 물론 《조선잡사》에서 관련 그림 몇 점을 소개해 놓긴 했습니다만, 처음부터 미술사를 염두에 두고 쓴 책이 아니라서 썩 만족스럽지는 못합니다. 그래서 제 나름대로 특정 직업을 묘사한 그림을 열심히 찾아봤답니다. 그림들 가운데는 우리에게 친숙한 것도 있고, 뜻밖에 잘 알려지지 않은 것도 있죠. 지금부터 조선 시대 밥벌이 풍경을 담은 그림의 세계로 같이 가보실까요?

《조선잡사》의 첫 장에 가장 먼저 등장하는 직업은 삯바느질입니다. 그 옛날 바느질을 전문적으로 했던 직업인을 침선비(針線婢) 또는 침모(針母)라 불렀다죠. 바느질하는 집을 침가(針家)라 했고, 장인의 수준에 오른 이는 침선장(針線匠), 솜씨 좋은 이는 선수(善手)라고 불렀습니다. 삯바느질은 주로 가난한 양반 여성의 몫이었다고 합니다. 이른 새벽부터 늦은 밤까지 잠시도 쉬지 못하고 한 땀 한 땀 정성 들여 바느질을 했을 어머니들의 헌신과 노고 덕분에 훗날 대학자가 된 초정 박제가는 모친이 세상을 떠난 뒤 이런 글을 남겼다고 하죠.

"등불을 켜고 어머니를 생각하면 새벽닭이 울도록 주무시지 않고 무릎을 꿇은 채 삯바느질하시던 모습이 떠오른다."

조선 후기 풍속화의 선구자 관아재 조영석(趙榮祐, 1686~1761)의 그림을 봅니다. 관아재의 그림 15점을 묶은 화첩 《사제첩(麝臍帖)》에 수록된 그림 가운데 하나입니다. 세 여인이 옹기종기 모여 앉아 바느질에 여념이 없네요. 왼쪽 여인은 한쪽 다리를 쭉 뻗고 제법 편안한 자세로 바느질에 몰두합니다. 표정이 진지하기 이를 데 없죠. 한번 시작하면 쉴 때까지는 장기전을 치러야 하니, 저렇게 나름 편안한 자세로 일하는 게 좋겠다 싶군요.

그래서 가운데 앉은 여인의 무릎 꿇은 자세가 굉장히 불편해 보입니다. 편하게 다리 뻗고 해도 될 텐데…. 모르긴 몰라도 셋 중에서 나이가 가장 어리거나, 아니면 동석을 했더라도 신분이 다르거나 하지 않을까 추측해 봅니다. 오른쪽 여인은 천을 가위로 자르고 있고요. 머리 모양을 보면 나이가 가장 많은 걸로 보입니다. 노동의 피로에도 웃음을 띤 얼굴들을 보고 있노라면 화가의 따뜻한 시선이 느껴집니다. 그런 온기 어린 시선을 간직했기에 이런 그림을 그릴 수 있지 않았을까요.

가부장제가 굳건했던 조선 시대에는 현실적으로 여성들이 선택할 수 있는 직업이 그리 많지 않았습니다. 그렇다고 여성들이 생업에서 전적으로 자유로울 수 있었던 것도 아니고요. 여인이 머리에 인 광주리에는 이 가족의 생계를 책임져줄 이런저런 물건들이 담겨 있겠죠. 지게를 진 이가 혹 남편이라면, 무사히 잘 다녀오라며 짧은 이별의 말을 주고받는 부부로 보이기도 합니다. 행상 가운데 화장품 파는 이를 매분구(賣粉嫗)라 불렀답니다.

지금은 해녀(海女)라 불리는 여인들을 그 옛날엔 잠녀(潛女)라 불렀습니다. 바닷속으로 잠수해 들어가 해산물을 채취하는 포작(鮑作)에 종사했던 이들도 대부분 여성이었죠. 2016년 '제주 해녀 문화'가 유네스코 인류무형문화유산에 등재되면서 해녀들의 바다 물질은 어엿한 '문화'의 하나로 인정받았습니다. 그 전통은 지금도 면면히 이어지고 있죠.

조선 중기의 문신 이형상(李衡祥, 1653~1733)이 제주목사 시절인 1702년에 김남길(金南吉)이라는 화공(畵工)을 시켜 만든 화첩 《탐라순력도(耽羅巡歷圖)》는 18세기 초 제주의 삶과 역사를 고스란히 담은 귀중한 문화유산입니다. 여기에 수록된 그림 41면 가운데 제주 용연에서의 뱃놀이 모습을 그린 <병담범주(屛潭泛舟)>라는 그림이 있습니다.

이 그림의 가운데 오른쪽 부분을 확대해서 보면 우리가 찾는 해녀들의 모습이 보입니다. 오른쪽에 용두암을 가리키는 용두(龍頭)라는 글자가 선명하고, 그 옆에 잠녀(潛女)라는 한자가 있죠. 해변과 가까운 바다에서 잠녀 5명이 테왁이라는 도구를 물 위에 띄워놓고 물질하는 모습이 생동감 있게 그려져 있습니다. 식솔들 먹여 살리랴, 나라에 바칠 해산물 채취하랴, 잠녀들의 삶은 고단하기 이를 데 없었다고 합니다. 예나 지금이나 먹고사는 일은 쉽지 않았던 것 같습니다.

옛날 어린이들은 호환, 마마, 전쟁 등이 가장 무서운 재앙이었으나, 현대의 어린이들은 무분별한 불량, 불법 비디오를 시청함으로써 비행 청소년이 되는 무서운 결과를 초래하게 됩니다. 우수한 영상 매체인 비디오를 바르게 선택, 활용하여 맑고 고운 심성을 가꾸도록 우리 모두가 바른 길잡이가 되어야겠습니다. 한 편의 비디오, 사람의 미래를 바꾸어 놓을 수도 있습니다.

혹시 이 문구, 기억하시나요? 비디오테이프 대여점이 성업을 누리던 시절, VHS 테이프를 넣고 재생하면 영화가 시작하기 전에 먼저 등장하는 추억의 메시지. 여기서 옛날 어린이들에게 가장 무서운 재앙의 첫 번째로 소개된 것이 바로 호환(虎患), 호랑이에게 입은 재앙이었죠. 그만큼 옛사람들에게 호랑이로 인한 피해는 골칫거리를 넘어 두려움 그 자체였습니다. 오죽했으면 조선 후기의 실학자 이익(李瀷, 1681~1764)은 자신의 문집 《성호사설(星湖僿說)》에서 호환을 "외적의 침공과 다를 바가 없다."고까지 했답니다.

그래서 조선 시대에는 호랑이만 전문적으로 잡는 직업이 생깁니다. 서울에서는 착호갑사(捉虎甲士), 지방에서는 착호인(捉虎人)이란 호랑이 포획 특수부대가 바로 그것이죠. 착호갑사의 모습을 구체적으로 묘사한 그림은 남아 있는 게 없습니다. 다만 조선 후기에 널리 유행한 <호렵도(胡獵圖)>라 불리는 일련의 그림을 보면, 대범하게 호랑이를 사냥하는 장면이 꽤 많이 남아 있죠.

오랑캐 복장을 한두 사람이 날카로운 창을 휘두르며 겁도 없이 호랑이를 공격하는 장면입니다. 이런 장면 덕분에 재앙을 막는 액막이 그림으로 민간에서 널리 유행하죠. 실제로 착호갑사는 호랑이 앞에서도 기죽지 않는 담력은 물론이고 창술(槍術)이 뛰어나야 했다고 합니다. 그만큼 호랑이 때려잡는 일은 쉽지 않았고, 때론 목숨을 걸어야 했을 정도로 위험천만한 '극한 직업'였습니다.

"책상에 기대어 거문고를 타는 사람은 표암(강세황)이다. 곁에 앉은 아이는 김덕형이다. 담뱃대를 물고 곁에 앉은 사람은 현재(심사정)이다. 치건을 쓰고 바둑을 두는 사람은 호생관(최북)이다. (…) 퉁소를 부는 사람은 홍도(김홍도)이다."

당대의 내로라하는 대가들이 한자리에 모인 일을 기념하는 그야말로 기념비적인 그림입니다. 오른쪽 위에 적혀 있는 글귀를 통해 강세황이 그림의 구도를 잡고, 최북이 색을 입히고, 김홍도가 인물을 그리고, 심사정이 소나무와 돌을 그렸음을 알 수 있죠. 하나같이 그 시대에 둘째가라면 서러울 미술계의 대가들이 이렇게 모였다니 보고도 좀처럼 믿기지가 않습니다.

화면 오른쪽에 담뱃대를 문 채 바둑을 두는 이가 바로 저 유명한 화가 최북(崔北)입니다. 물론 직업은 화가였죠. 지금도 프로 바둑 기사가 활동할 정도로 바둑의 역사는 유구합니다. 당연히 조선 시대에도 전문 바둑 기사가 활동했죠. 후원자를 둔 바둑 기사를 기객(棊客), 당대 최고의 바둑 기사를 국수(國手) 또는 국기(國棋)라 불렀습니다. 유명한 바둑 고수들의 일화도 옛이야기를 통해 여럿 전해집니다. 그런가 하면…

▶다음 편에 계속됩니다.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[영상] A 대표팀 면접설? 황선홍 감독 ‘발끈’…“저 그렇게 비겁하지 않아요”](/data/fckeditor/vod/2024/04/27/308531714231367089.png)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.