예나 지금이나 예술가의 삶은 기박합니다. 지금이야 예술가들을 융숭하게 대접하는 시대라지만, 조선 시대만 해도 예술은 사회적으로 신분이 낮은 계층의 몫이었죠. ‘딴따라’라는 말에 담긴 경멸적 이미지를 떠올려 보세요. 물론 그 옛날에는 예술(art)이라는 낱말조차 존재하지 않았습니다. 그저 하찮은 기교나 기술(technique)로 취급될 뿐이었죠. 그런데 만약 예술이라 불리는 그 무엇이 없었다면 세상살이가 얼마나 무미건조했을까요.

▶지난 기사보기

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경 ①삯바느질부터 바둑 기사까지

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5056026

조선 시대 별별 직업을 소개한 책 《조선잡사》(민음사, 2020)와 《조선직업실록》(북로드, 2014)을 다시 펼쳐 이야기를 이어갑니다. 이번엔 조선의 예술가들을 묘사한 그림입니다. 책에 없는, 그래서 흔한(?) 예술 관련 직업들도 아울러 살펴봅니다. 먼저, 어느 화려한 도시의 거리로 함께 나가보실까요.

〈태평성시도 太平城市圖〉, 비단에 채색, 113.6×49.1cm, 국립중앙박물관

〈태평성시도 太平城市圖〉, 비단에 채색, 113.6×49.1cm, 국립중앙박물관

사람들이 빙 둘러서서 뭔가를 올려다보고 있습니다. 장대 위에 거꾸로 매달린 건 다름 아닌 원숭이. 구경꾼이 몇 명인지 일일이 세어 보지는 않았습니다만, 저 정도면 원숭이 곡예의 인기가 꽤 대단했던 모양입니다. 조선 후기에는 이런 길거리 원숭이 공연이 꽤 성행했다고 하는데요. 원숭이가 재주 부리는 공연을 후희(猴戱), 원숭이 조련사를 농후자(弄猴者)라고 불렀답니다. 이번엔 조련사에게 시선을 옮겨봅니다.

우리의 조련사가 줄을 잡은 모습이 보이죠. 원숭이가 도망치지 못하게 목에 줄을 묶었을 겁니다. 그런데 조련사 옆에 염소 한 마리가 보이는군요. 원숭이 공연에 염소는 왜 있는 걸까? 굳이 공연장에까지 데리고 온 걸 보면 뭔가 쓸모가 있었으리라 짐작해볼 수 있겠네요. 그 실마리가 되는 기록이 있습니다. 한국학중앙연구원의 정은주 연구원은 《조선시대 사행기록화》(사회평론, 2012)란 책에서 조선 후기에 사신단의 일원으로 청나라에 다녀온 이항억(李恒億, 1808~)이 《연행일기 燕行日記》에서 북경 거리에서 본 잡희(雜戲) 공연 장면을 묘사한 내용을 인용하고 있습니다.

“한 작은 원숭이가 호복(胡服)을 입고 버티고 서기를 마치 5~6세 아이같이 했는데, 놋줄을 잡거나 나무를 오르며 춤을 추어 온갖 모양을 지어 보였다. 양을 채찍질하여 빨리 달리게 하자 원숭이는 즉시 양을 올라타고 한 편 달리며 한 편 활을 쏘았다.”

염소의 역할도 마찬가지였을 겁니다. 원숭이가 염소에 올라타 뭔가 신기한 재주를 부렸겠죠. 마치 서커스의 한 장면처럼요. <태평성시도>는 실제로 있었던 도시 풍경을 옮긴 그림이 아니라, 당대인들이 생각했던 이상적인 도시의 모습을 상상해서 그린 겁니다. 젖과 꿀이 흐르고 풍요와 행복이 넘치는 도시를 말이죠. 광대들의 무대는 도시의 거리였고, 원숭이 곡예는 아무 때나 볼 수 없었던 길거리 버스킹이었을 겁니다.

사실 광대 하면 도무지 잊을 수 없는 어느 그림 속 한 장면이 떠오릅니다. 결혼 60주년이라는, 지금으로선 좀처럼 가능하지 않을 엄청난 경사를 축하하고 기념하는 그림이 있습니다. 이런 그림을 <회혼례도(回婚禮圖)>라고 하는데요. 제가 결혼한 나이에 육십을 더하면 음… 그만큼 결혼 60주년이 한 개인의 인생사에서 얼마나 축하받을만한 기념비적 사건인지 잘 알 수 있습니다.

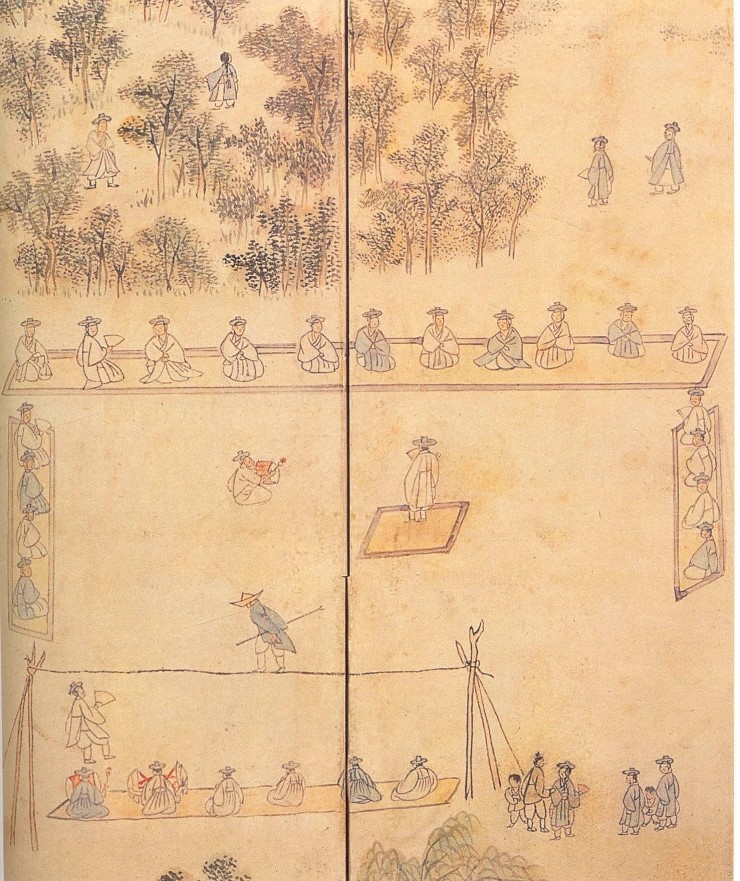

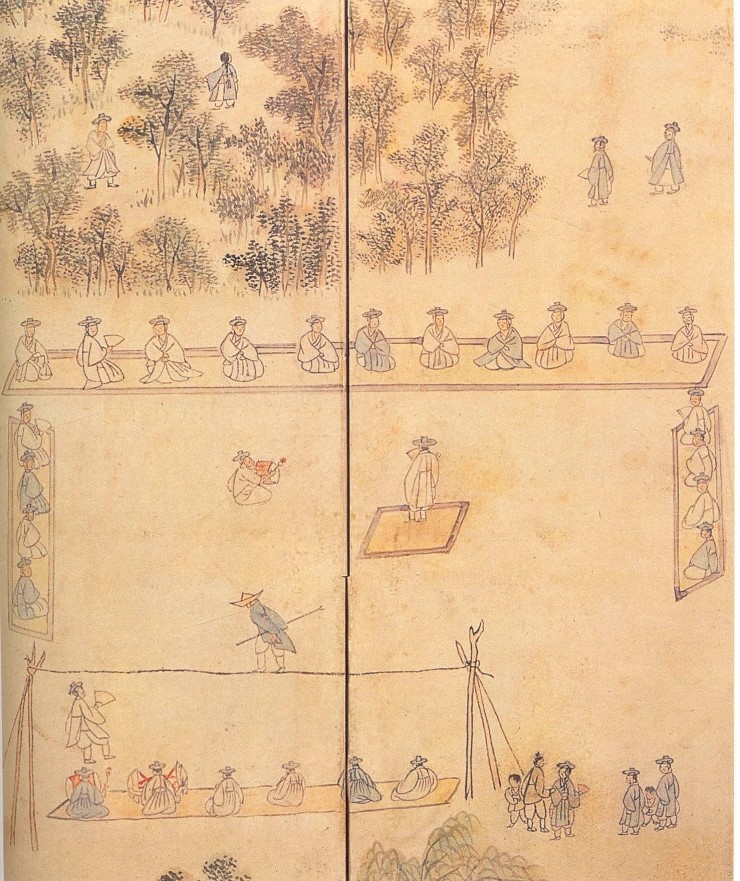

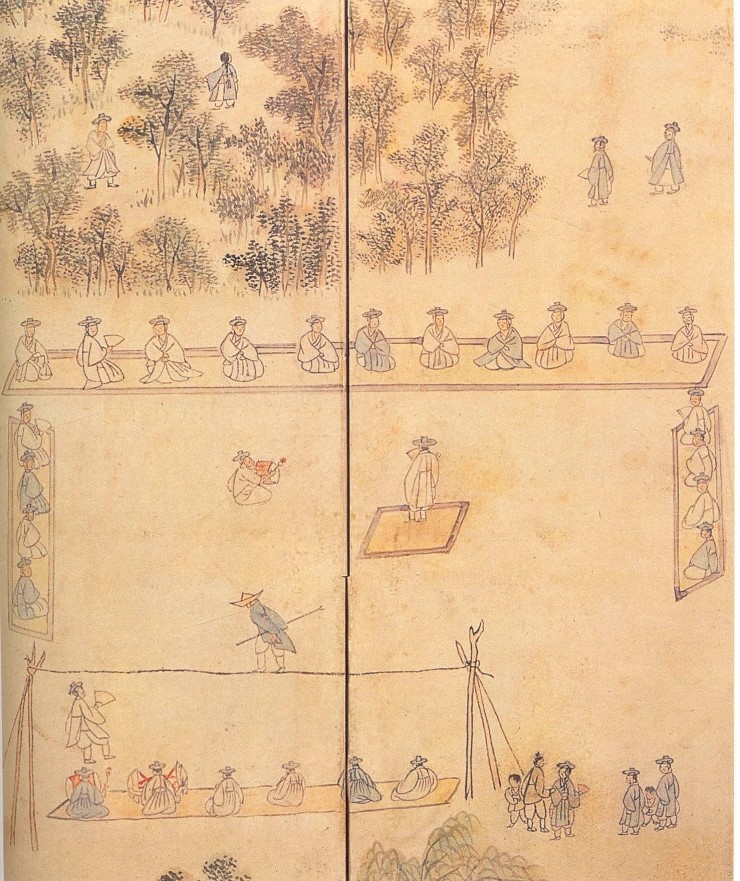

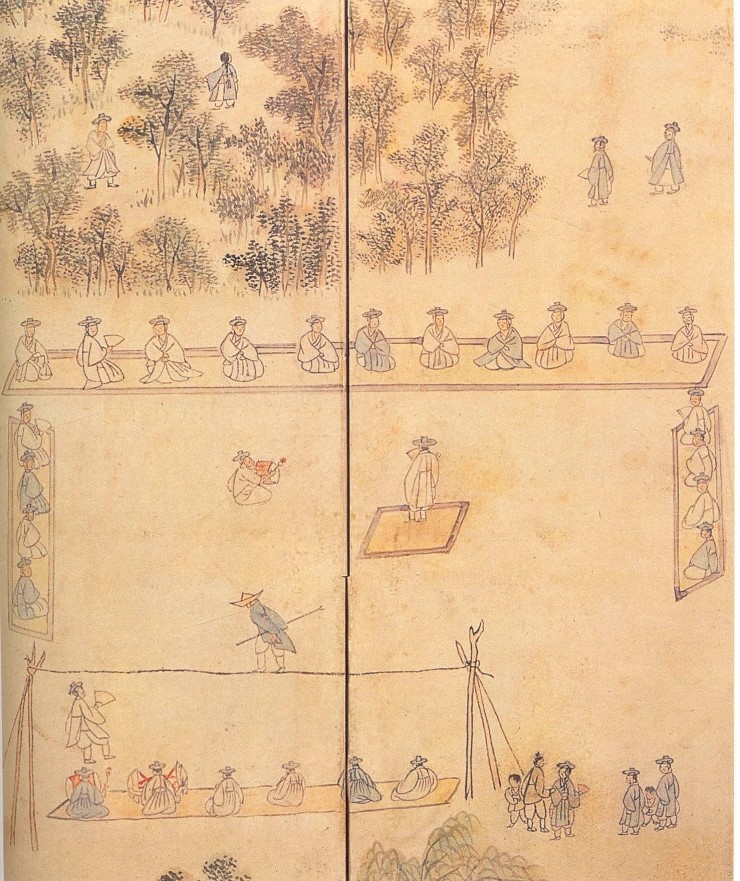

〈회혼례도 8폭 병풍〉, 19세기, 종이에 채색, 각 폭 114.5×51, 홍익대학교 박물관

〈회혼례도 8폭 병풍〉, 19세기, 종이에 채색, 각 폭 114.5×51, 홍익대학교 박물관

지금 보시는 장면은 8폭짜리 병풍의 두 번째 폭입니다. 이번 잔치의 하이라이트 장면이죠. 병풍 앞에 오늘의 주인공 두 분이 앉아 계시고, 상다리가 부러지도록 차린 산해진미를 앞에 두고 손님들이 모인 가운데 축하 공연이 펼쳐지고 있군요. 어른, 아이 할 것 없이 자손들도 모두 모여 두 분의 결혼 60주년을 축하하고 있습니다. 여기서 그림 아래쪽을 자세히 보면 한 인물이 유독 눈에 띕니다.

알록달록한 색동저고리 입고 두 팔을 벌린 채 반주에 맞춰 흥겨운 춤사위를 펼쳐 보이는 저 사람. 광대입니다. 옷차림을 보면 영락없이 춤추는 광대죠. 저는 어느 책에서 이 그림을 보고는 단박에 무릎을 쳤습니다. 조선의 광대라고 하면 바로 이 춤사위를 보여주면 되겠구나. 그런데 놀랍게도 저 사람은 광대가 아닙니다. 그럼 누굴까?

저 광대춤 추는 사람은 잔치의 주인공인 두 어르신의 맏아들이라고 합니다. 결혼 60주년을 기념하는 잔치라 했으니, 틀림없이 맏아들도 환갑에 가까웠을 나이죠. 그런데도 장수하며 해로하신 부모님을 즐겁게 해드려야지 하는 마음으로 60년 전으로 돌아가 어린아이처럼 색동옷을 입고 재롱을 보여드린 겁니다. 만약 광대였다 해도 기억할 만한 그림일 텐데, 이런 애틋한 사연이 깃들어 있다니 정말 놀랍기만 합니다. 역시 그림은 아는 만큼 보이는가 봅니다. 이 내용은 미술평론가 손철주의 책 《흥》(김영사, 2016)에 자세히 소개돼 있습니다.

기왕에 이 그림의 또 다른 장면도 보겠습니다. 예나 지금이나 성대한 잔치에 가수가 빠져선 안 되겠죠. 너른 마당 한가운데 마련된 돗자리 무대 위에 올라 소리꾼이 멋들어지게 노래를 하고, 옆에서 고수(鼓手)가 북을 치며 주거나 받거니 공연을 이끌어갑니다. 그 아래로는 광대가 줄을 타고 있고, 밑에선 악단이 저마다 악기를 연주하며 흥을 돋웁니다. 기록화인 탓에 표현이 딱딱하고 다소 도식적이긴 하지만, 잔치 현장의 아기자기한 분위기를 느낄 수 있게 해주는 그림이죠.

김홍도 〈담배썰기〉 《단원풍속도첩 檀園風俗圖帖》, 종이에 엷은 채색, 28×23.9cm, 보물 제527호, 국립중앙박물관

김홍도 〈담배썰기〉 《단원풍속도첩 檀園風俗圖帖》, 종이에 엷은 채색, 28×23.9cm, 보물 제527호, 국립중앙박물관

사람들의 표정이 저리도 밝을 수가 없습니다. 이곳은 담배 제조 현장. 왼쪽 위에 계신 분이 커다란 작두로 담뱃잎을 가지런하게 썰고, 옆에 앉은 소년은 신기한 듯 그 모습을 바라보고 있군요. 그 아래 웃옷을 벗어 던진 분은 잘 마른 담뱃잎을 다듬어서 차곡차곡 쌓는 중이고요. 그런데 그 옆에서 부채질하며 책 읽는 사람은 대체 누굴까? 이 분의 표정을 클로즈업으로 보신 분은 없을테니 이 참에 제가 제대로 확대해서 보여드리겠습니다.

자, 입을 한껏 벌리고 있죠. 소리 내서 책을 읽는 겁니다. 사실 소리 내지 않고 눈으로 책을 읽는 이른바 묵독(默讀)의 역사는 그리 오래되지 않았습니다. 옛날 분들은 책을 소리 내서 읽는 성독(聲獨)을 했거든요. 심지어 혼자서 책을 읽을 때도 말이죠. 하지만, 우리의 주인공은 적어도 이날만큼은 땀 흘리는 일꾼들 옆에서 책을 읽어주고 있습니다.

노동의 수고로움을 덜어줄 만한, 사람들의 표정에 웃음꽃이 피어나게 할 만한 책이 대체 무얼까. 틀림없이 소설일 겁니다. 저 평범한 백성들이야 필시 글을 읽을 줄 모를 테니, 글 좀 배웠다는 우리 주인공이 대신 읽어주는 겁니다. 그것도 흥미진진한 소설을 맛깔나기 그지없게! 이야기가 재미있다는 건 일꾼들의 표정에서 알 수 있죠. 이렇게 소설책 읽어주는 일을 생업으로 삼은 이를 전기수(傳奇叟)라 불렀습니다. ‘듣는 독서’의 흔적은 오늘날의 오디오북에서 찾아볼 수 있겠죠.

춤 그림도 보고, 노래하고 연주하는 그림도 봤고, 책 읽어주는 그림도 봤으니, 이제 남은 것은 ‘화가’를 찾는 일입니다. 말 그대로 화가가 등장하는 옛 그림은 제법 많습니다. 하지만 화가가 그림을 그리는 장면을 묘사한 그림은 극히 드물죠. 조선 시대 그림 가운데서 화가의 그리는 행위를 가장 생생하게 그려낸 작품을 소개하려 합니다.

강희언 〈사인휘호(士人揮毫)〉《사인삼경도첩》, 종이에 엷은 채색, 26×21cm, 개인 소장

강희언 〈사인휘호(士人揮毫)〉《사인삼경도첩》, 종이에 엷은 채색, 26×21cm, 개인 소장

설마 지금처럼 이젤을 세워놓고 그림을 그렸을 리가요. 가운데 꼭짓점을 이루는 인물을 뺀 나머지 네 사람은 엎드려 자세로 뭔가를 열심히 쓰거나 그리고 있죠. 아예 윗도리를 시원하게 벗은 사람까지 있는 걸 보면, 틀림없이 아주 친한 사이일 겁니다. 어느 경치 좋은 정자 마루에 엎드려 부지런히 붓을 놀리고 있군요.

우리의 화가 주인공은 금방 눈에 띕니다. 왼쪽에 있는, 가장 큰 종이를 펼쳐놓고 그리는 데 여념이 없는 분입니다. 옆에는 물감을 담은 그릇이 보이고요. 표정도 자세도 무척이나 자연스럽습니다. 개인적으로 그림에 워낙 관심이 많아서 화가를 그린 옛 그림을 오랜 기간 수소문해왔는데, 이렇게 그리는 모습을 충실하게 담아낸 다른 사례를 아직 보지 못했습니다. 이 그림을 그린 사람은 조선 후기 화가 담졸 강희언(姜熙彦, 1710~1784)입니다.

여기서 그냥 끝낼 순 없습니다. 그림을 확대해볼까요. 우리의 주인공 화가가 무려 붓을 두 자루나 쥐고 있군요. 자못 고수의 풍모를 풍기는 걸 보면 보통 화가가 아닌 모양입니다. 표정도 여유만만이죠. 《천년의 화가 김홍도》(메디치, 2019)의 저자 이충렬은 이 인물을 김홍도로 추정했습니다. 강희언은 김홍도보다 일곱 살이 위였죠. 그렇다면 과연…

▶다음 편에 계속됩니다.

▶지난 기사보기

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경 ①삯바느질부터 바둑 기사까지

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5056026

조선 시대 별별 직업을 소개한 책 《조선잡사》(민음사, 2020)와 《조선직업실록》(북로드, 2014)을 다시 펼쳐 이야기를 이어갑니다. 이번엔 조선의 예술가들을 묘사한 그림입니다. 책에 없는, 그래서 흔한(?) 예술 관련 직업들도 아울러 살펴봅니다. 먼저, 어느 화려한 도시의 거리로 함께 나가보실까요.

〈태평성시도 太平城市圖〉, 비단에 채색, 113.6×49.1cm, 국립중앙박물관

〈태평성시도 太平城市圖〉, 비단에 채색, 113.6×49.1cm, 국립중앙박물관사람들이 빙 둘러서서 뭔가를 올려다보고 있습니다. 장대 위에 거꾸로 매달린 건 다름 아닌 원숭이. 구경꾼이 몇 명인지 일일이 세어 보지는 않았습니다만, 저 정도면 원숭이 곡예의 인기가 꽤 대단했던 모양입니다. 조선 후기에는 이런 길거리 원숭이 공연이 꽤 성행했다고 하는데요. 원숭이가 재주 부리는 공연을 후희(猴戱), 원숭이 조련사를 농후자(弄猴者)라고 불렀답니다. 이번엔 조련사에게 시선을 옮겨봅니다.

우리의 조련사가 줄을 잡은 모습이 보이죠. 원숭이가 도망치지 못하게 목에 줄을 묶었을 겁니다. 그런데 조련사 옆에 염소 한 마리가 보이는군요. 원숭이 공연에 염소는 왜 있는 걸까? 굳이 공연장에까지 데리고 온 걸 보면 뭔가 쓸모가 있었으리라 짐작해볼 수 있겠네요. 그 실마리가 되는 기록이 있습니다. 한국학중앙연구원의 정은주 연구원은 《조선시대 사행기록화》(사회평론, 2012)란 책에서 조선 후기에 사신단의 일원으로 청나라에 다녀온 이항억(李恒億, 1808~)이 《연행일기 燕行日記》에서 북경 거리에서 본 잡희(雜戲) 공연 장면을 묘사한 내용을 인용하고 있습니다.

“한 작은 원숭이가 호복(胡服)을 입고 버티고 서기를 마치 5~6세 아이같이 했는데, 놋줄을 잡거나 나무를 오르며 춤을 추어 온갖 모양을 지어 보였다. 양을 채찍질하여 빨리 달리게 하자 원숭이는 즉시 양을 올라타고 한 편 달리며 한 편 활을 쏘았다.”

염소의 역할도 마찬가지였을 겁니다. 원숭이가 염소에 올라타 뭔가 신기한 재주를 부렸겠죠. 마치 서커스의 한 장면처럼요. <태평성시도>는 실제로 있었던 도시 풍경을 옮긴 그림이 아니라, 당대인들이 생각했던 이상적인 도시의 모습을 상상해서 그린 겁니다. 젖과 꿀이 흐르고 풍요와 행복이 넘치는 도시를 말이죠. 광대들의 무대는 도시의 거리였고, 원숭이 곡예는 아무 때나 볼 수 없었던 길거리 버스킹이었을 겁니다.

사실 광대 하면 도무지 잊을 수 없는 어느 그림 속 한 장면이 떠오릅니다. 결혼 60주년이라는, 지금으로선 좀처럼 가능하지 않을 엄청난 경사를 축하하고 기념하는 그림이 있습니다. 이런 그림을 <회혼례도(回婚禮圖)>라고 하는데요. 제가 결혼한 나이에 육십을 더하면 음… 그만큼 결혼 60주년이 한 개인의 인생사에서 얼마나 축하받을만한 기념비적 사건인지 잘 알 수 있습니다.

〈회혼례도 8폭 병풍〉, 19세기, 종이에 채색, 각 폭 114.5×51, 홍익대학교 박물관

〈회혼례도 8폭 병풍〉, 19세기, 종이에 채색, 각 폭 114.5×51, 홍익대학교 박물관지금 보시는 장면은 8폭짜리 병풍의 두 번째 폭입니다. 이번 잔치의 하이라이트 장면이죠. 병풍 앞에 오늘의 주인공 두 분이 앉아 계시고, 상다리가 부러지도록 차린 산해진미를 앞에 두고 손님들이 모인 가운데 축하 공연이 펼쳐지고 있군요. 어른, 아이 할 것 없이 자손들도 모두 모여 두 분의 결혼 60주년을 축하하고 있습니다. 여기서 그림 아래쪽을 자세히 보면 한 인물이 유독 눈에 띕니다.

알록달록한 색동저고리 입고 두 팔을 벌린 채 반주에 맞춰 흥겨운 춤사위를 펼쳐 보이는 저 사람. 광대입니다. 옷차림을 보면 영락없이 춤추는 광대죠. 저는 어느 책에서 이 그림을 보고는 단박에 무릎을 쳤습니다. 조선의 광대라고 하면 바로 이 춤사위를 보여주면 되겠구나. 그런데 놀랍게도 저 사람은 광대가 아닙니다. 그럼 누굴까?

저 광대춤 추는 사람은 잔치의 주인공인 두 어르신의 맏아들이라고 합니다. 결혼 60주년을 기념하는 잔치라 했으니, 틀림없이 맏아들도 환갑에 가까웠을 나이죠. 그런데도 장수하며 해로하신 부모님을 즐겁게 해드려야지 하는 마음으로 60년 전으로 돌아가 어린아이처럼 색동옷을 입고 재롱을 보여드린 겁니다. 만약 광대였다 해도 기억할 만한 그림일 텐데, 이런 애틋한 사연이 깃들어 있다니 정말 놀랍기만 합니다. 역시 그림은 아는 만큼 보이는가 봅니다. 이 내용은 미술평론가 손철주의 책 《흥》(김영사, 2016)에 자세히 소개돼 있습니다.

기왕에 이 그림의 또 다른 장면도 보겠습니다. 예나 지금이나 성대한 잔치에 가수가 빠져선 안 되겠죠. 너른 마당 한가운데 마련된 돗자리 무대 위에 올라 소리꾼이 멋들어지게 노래를 하고, 옆에서 고수(鼓手)가 북을 치며 주거나 받거니 공연을 이끌어갑니다. 그 아래로는 광대가 줄을 타고 있고, 밑에선 악단이 저마다 악기를 연주하며 흥을 돋웁니다. 기록화인 탓에 표현이 딱딱하고 다소 도식적이긴 하지만, 잔치 현장의 아기자기한 분위기를 느낄 수 있게 해주는 그림이죠.

김홍도 〈담배썰기〉 《단원풍속도첩 檀園風俗圖帖》, 종이에 엷은 채색, 28×23.9cm, 보물 제527호, 국립중앙박물관

김홍도 〈담배썰기〉 《단원풍속도첩 檀園風俗圖帖》, 종이에 엷은 채색, 28×23.9cm, 보물 제527호, 국립중앙박물관사람들의 표정이 저리도 밝을 수가 없습니다. 이곳은 담배 제조 현장. 왼쪽 위에 계신 분이 커다란 작두로 담뱃잎을 가지런하게 썰고, 옆에 앉은 소년은 신기한 듯 그 모습을 바라보고 있군요. 그 아래 웃옷을 벗어 던진 분은 잘 마른 담뱃잎을 다듬어서 차곡차곡 쌓는 중이고요. 그런데 그 옆에서 부채질하며 책 읽는 사람은 대체 누굴까? 이 분의 표정을 클로즈업으로 보신 분은 없을테니 이 참에 제가 제대로 확대해서 보여드리겠습니다.

자, 입을 한껏 벌리고 있죠. 소리 내서 책을 읽는 겁니다. 사실 소리 내지 않고 눈으로 책을 읽는 이른바 묵독(默讀)의 역사는 그리 오래되지 않았습니다. 옛날 분들은 책을 소리 내서 읽는 성독(聲獨)을 했거든요. 심지어 혼자서 책을 읽을 때도 말이죠. 하지만, 우리의 주인공은 적어도 이날만큼은 땀 흘리는 일꾼들 옆에서 책을 읽어주고 있습니다.

노동의 수고로움을 덜어줄 만한, 사람들의 표정에 웃음꽃이 피어나게 할 만한 책이 대체 무얼까. 틀림없이 소설일 겁니다. 저 평범한 백성들이야 필시 글을 읽을 줄 모를 테니, 글 좀 배웠다는 우리 주인공이 대신 읽어주는 겁니다. 그것도 흥미진진한 소설을 맛깔나기 그지없게! 이야기가 재미있다는 건 일꾼들의 표정에서 알 수 있죠. 이렇게 소설책 읽어주는 일을 생업으로 삼은 이를 전기수(傳奇叟)라 불렀습니다. ‘듣는 독서’의 흔적은 오늘날의 오디오북에서 찾아볼 수 있겠죠.

춤 그림도 보고, 노래하고 연주하는 그림도 봤고, 책 읽어주는 그림도 봤으니, 이제 남은 것은 ‘화가’를 찾는 일입니다. 말 그대로 화가가 등장하는 옛 그림은 제법 많습니다. 하지만 화가가 그림을 그리는 장면을 묘사한 그림은 극히 드물죠. 조선 시대 그림 가운데서 화가의 그리는 행위를 가장 생생하게 그려낸 작품을 소개하려 합니다.

강희언 〈사인휘호(士人揮毫)〉《사인삼경도첩》, 종이에 엷은 채색, 26×21cm, 개인 소장

강희언 〈사인휘호(士人揮毫)〉《사인삼경도첩》, 종이에 엷은 채색, 26×21cm, 개인 소장설마 지금처럼 이젤을 세워놓고 그림을 그렸을 리가요. 가운데 꼭짓점을 이루는 인물을 뺀 나머지 네 사람은 엎드려 자세로 뭔가를 열심히 쓰거나 그리고 있죠. 아예 윗도리를 시원하게 벗은 사람까지 있는 걸 보면, 틀림없이 아주 친한 사이일 겁니다. 어느 경치 좋은 정자 마루에 엎드려 부지런히 붓을 놀리고 있군요.

우리의 화가 주인공은 금방 눈에 띕니다. 왼쪽에 있는, 가장 큰 종이를 펼쳐놓고 그리는 데 여념이 없는 분입니다. 옆에는 물감을 담은 그릇이 보이고요. 표정도 자세도 무척이나 자연스럽습니다. 개인적으로 그림에 워낙 관심이 많아서 화가를 그린 옛 그림을 오랜 기간 수소문해왔는데, 이렇게 그리는 모습을 충실하게 담아낸 다른 사례를 아직 보지 못했습니다. 이 그림을 그린 사람은 조선 후기 화가 담졸 강희언(姜熙彦, 1710~1784)입니다.

여기서 그냥 끝낼 순 없습니다. 그림을 확대해볼까요. 우리의 주인공 화가가 무려 붓을 두 자루나 쥐고 있군요. 자못 고수의 풍모를 풍기는 걸 보면 보통 화가가 아닌 모양입니다. 표정도 여유만만이죠. 《천년의 화가 김홍도》(메디치, 2019)의 저자 이충렬은 이 인물을 김홍도로 추정했습니다. 강희언은 김홍도보다 일곱 살이 위였죠. 그렇다면 과연…

▶다음 편에 계속됩니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경② 조선의 예술가들

-

- 입력 2020-12-02 08:00:14

예나 지금이나 예술가의 삶은 기박합니다. 지금이야 예술가들을 융숭하게 대접하는 시대라지만, 조선 시대만 해도 예술은 사회적으로 신분이 낮은 계층의 몫이었죠. ‘딴따라’라는 말에 담긴 경멸적 이미지를 떠올려 보세요. 물론 그 옛날에는 예술(art)이라는 낱말조차 존재하지 않았습니다. 그저 하찮은 기교나 기술(technique)로 취급될 뿐이었죠. 그런데 만약 예술이라 불리는 그 무엇이 없었다면 세상살이가 얼마나 무미건조했을까요.

▶지난 기사보기

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경 ①삯바느질부터 바둑 기사까지

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5056026

조선 시대 별별 직업을 소개한 책 《조선잡사》(민음사, 2020)와 《조선직업실록》(북로드, 2014)을 다시 펼쳐 이야기를 이어갑니다. 이번엔 조선의 예술가들을 묘사한 그림입니다. 책에 없는, 그래서 흔한(?) 예술 관련 직업들도 아울러 살펴봅니다. 먼저, 어느 화려한 도시의 거리로 함께 나가보실까요.

사람들이 빙 둘러서서 뭔가를 올려다보고 있습니다. 장대 위에 거꾸로 매달린 건 다름 아닌 원숭이. 구경꾼이 몇 명인지 일일이 세어 보지는 않았습니다만, 저 정도면 원숭이 곡예의 인기가 꽤 대단했던 모양입니다. 조선 후기에는 이런 길거리 원숭이 공연이 꽤 성행했다고 하는데요. 원숭이가 재주 부리는 공연을 후희(猴戱), 원숭이 조련사를 농후자(弄猴者)라고 불렀답니다. 이번엔 조련사에게 시선을 옮겨봅니다.

우리의 조련사가 줄을 잡은 모습이 보이죠. 원숭이가 도망치지 못하게 목에 줄을 묶었을 겁니다. 그런데 조련사 옆에 염소 한 마리가 보이는군요. 원숭이 공연에 염소는 왜 있는 걸까? 굳이 공연장에까지 데리고 온 걸 보면 뭔가 쓸모가 있었으리라 짐작해볼 수 있겠네요. 그 실마리가 되는 기록이 있습니다. 한국학중앙연구원의 정은주 연구원은 《조선시대 사행기록화》(사회평론, 2012)란 책에서 조선 후기에 사신단의 일원으로 청나라에 다녀온 이항억(李恒億, 1808~)이 《연행일기 燕行日記》에서 북경 거리에서 본 잡희(雜戲) 공연 장면을 묘사한 내용을 인용하고 있습니다.

“한 작은 원숭이가 호복(胡服)을 입고 버티고 서기를 마치 5~6세 아이같이 했는데, 놋줄을 잡거나 나무를 오르며 춤을 추어 온갖 모양을 지어 보였다. 양을 채찍질하여 빨리 달리게 하자 원숭이는 즉시 양을 올라타고 한 편 달리며 한 편 활을 쏘았다.”

염소의 역할도 마찬가지였을 겁니다. 원숭이가 염소에 올라타 뭔가 신기한 재주를 부렸겠죠. 마치 서커스의 한 장면처럼요. <태평성시도>는 실제로 있었던 도시 풍경을 옮긴 그림이 아니라, 당대인들이 생각했던 이상적인 도시의 모습을 상상해서 그린 겁니다. 젖과 꿀이 흐르고 풍요와 행복이 넘치는 도시를 말이죠. 광대들의 무대는 도시의 거리였고, 원숭이 곡예는 아무 때나 볼 수 없었던 길거리 버스킹이었을 겁니다.

사실 광대 하면 도무지 잊을 수 없는 어느 그림 속 한 장면이 떠오릅니다. 결혼 60주년이라는, 지금으로선 좀처럼 가능하지 않을 엄청난 경사를 축하하고 기념하는 그림이 있습니다. 이런 그림을 <회혼례도(回婚禮圖)>라고 하는데요. 제가 결혼한 나이에 육십을 더하면 음… 그만큼 결혼 60주년이 한 개인의 인생사에서 얼마나 축하받을만한 기념비적 사건인지 잘 알 수 있습니다.

지금 보시는 장면은 8폭짜리 병풍의 두 번째 폭입니다. 이번 잔치의 하이라이트 장면이죠. 병풍 앞에 오늘의 주인공 두 분이 앉아 계시고, 상다리가 부러지도록 차린 산해진미를 앞에 두고 손님들이 모인 가운데 축하 공연이 펼쳐지고 있군요. 어른, 아이 할 것 없이 자손들도 모두 모여 두 분의 결혼 60주년을 축하하고 있습니다. 여기서 그림 아래쪽을 자세히 보면 한 인물이 유독 눈에 띕니다.

알록달록한 색동저고리 입고 두 팔을 벌린 채 반주에 맞춰 흥겨운 춤사위를 펼쳐 보이는 저 사람. 광대입니다. 옷차림을 보면 영락없이 춤추는 광대죠. 저는 어느 책에서 이 그림을 보고는 단박에 무릎을 쳤습니다. 조선의 광대라고 하면 바로 이 춤사위를 보여주면 되겠구나. 그런데 놀랍게도 저 사람은 광대가 아닙니다. 그럼 누굴까?

저 광대춤 추는 사람은 잔치의 주인공인 두 어르신의 맏아들이라고 합니다. 결혼 60주년을 기념하는 잔치라 했으니, 틀림없이 맏아들도 환갑에 가까웠을 나이죠. 그런데도 장수하며 해로하신 부모님을 즐겁게 해드려야지 하는 마음으로 60년 전으로 돌아가 어린아이처럼 색동옷을 입고 재롱을 보여드린 겁니다. 만약 광대였다 해도 기억할 만한 그림일 텐데, 이런 애틋한 사연이 깃들어 있다니 정말 놀랍기만 합니다. 역시 그림은 아는 만큼 보이는가 봅니다. 이 내용은 미술평론가 손철주의 책 《흥》(김영사, 2016)에 자세히 소개돼 있습니다.

기왕에 이 그림의 또 다른 장면도 보겠습니다. 예나 지금이나 성대한 잔치에 가수가 빠져선 안 되겠죠. 너른 마당 한가운데 마련된 돗자리 무대 위에 올라 소리꾼이 멋들어지게 노래를 하고, 옆에서 고수(鼓手)가 북을 치며 주거나 받거니 공연을 이끌어갑니다. 그 아래로는 광대가 줄을 타고 있고, 밑에선 악단이 저마다 악기를 연주하며 흥을 돋웁니다. 기록화인 탓에 표현이 딱딱하고 다소 도식적이긴 하지만, 잔치 현장의 아기자기한 분위기를 느낄 수 있게 해주는 그림이죠.

사람들의 표정이 저리도 밝을 수가 없습니다. 이곳은 담배 제조 현장. 왼쪽 위에 계신 분이 커다란 작두로 담뱃잎을 가지런하게 썰고, 옆에 앉은 소년은 신기한 듯 그 모습을 바라보고 있군요. 그 아래 웃옷을 벗어 던진 분은 잘 마른 담뱃잎을 다듬어서 차곡차곡 쌓는 중이고요. 그런데 그 옆에서 부채질하며 책 읽는 사람은 대체 누굴까? 이 분의 표정을 클로즈업으로 보신 분은 없을테니 이 참에 제가 제대로 확대해서 보여드리겠습니다.

자, 입을 한껏 벌리고 있죠. 소리 내서 책을 읽는 겁니다. 사실 소리 내지 않고 눈으로 책을 읽는 이른바 묵독(默讀)의 역사는 그리 오래되지 않았습니다. 옛날 분들은 책을 소리 내서 읽는 성독(聲獨)을 했거든요. 심지어 혼자서 책을 읽을 때도 말이죠. 하지만, 우리의 주인공은 적어도 이날만큼은 땀 흘리는 일꾼들 옆에서 책을 읽어주고 있습니다.

노동의 수고로움을 덜어줄 만한, 사람들의 표정에 웃음꽃이 피어나게 할 만한 책이 대체 무얼까. 틀림없이 소설일 겁니다. 저 평범한 백성들이야 필시 글을 읽을 줄 모를 테니, 글 좀 배웠다는 우리 주인공이 대신 읽어주는 겁니다. 그것도 흥미진진한 소설을 맛깔나기 그지없게! 이야기가 재미있다는 건 일꾼들의 표정에서 알 수 있죠. 이렇게 소설책 읽어주는 일을 생업으로 삼은 이를 전기수(傳奇叟)라 불렀습니다. ‘듣는 독서’의 흔적은 오늘날의 오디오북에서 찾아볼 수 있겠죠.

춤 그림도 보고, 노래하고 연주하는 그림도 봤고, 책 읽어주는 그림도 봤으니, 이제 남은 것은 ‘화가’를 찾는 일입니다. 말 그대로 화가가 등장하는 옛 그림은 제법 많습니다. 하지만 화가가 그림을 그리는 장면을 묘사한 그림은 극히 드물죠. 조선 시대 그림 가운데서 화가의 그리는 행위를 가장 생생하게 그려낸 작품을 소개하려 합니다.

설마 지금처럼 이젤을 세워놓고 그림을 그렸을 리가요. 가운데 꼭짓점을 이루는 인물을 뺀 나머지 네 사람은 엎드려 자세로 뭔가를 열심히 쓰거나 그리고 있죠. 아예 윗도리를 시원하게 벗은 사람까지 있는 걸 보면, 틀림없이 아주 친한 사이일 겁니다. 어느 경치 좋은 정자 마루에 엎드려 부지런히 붓을 놀리고 있군요.

우리의 화가 주인공은 금방 눈에 띕니다. 왼쪽에 있는, 가장 큰 종이를 펼쳐놓고 그리는 데 여념이 없는 분입니다. 옆에는 물감을 담은 그릇이 보이고요. 표정도 자세도 무척이나 자연스럽습니다. 개인적으로 그림에 워낙 관심이 많아서 화가를 그린 옛 그림을 오랜 기간 수소문해왔는데, 이렇게 그리는 모습을 충실하게 담아낸 다른 사례를 아직 보지 못했습니다. 이 그림을 그린 사람은 조선 후기 화가 담졸 강희언(姜熙彦, 1710~1784)입니다.

여기서 그냥 끝낼 순 없습니다. 그림을 확대해볼까요. 우리의 주인공 화가가 무려 붓을 두 자루나 쥐고 있군요. 자못 고수의 풍모를 풍기는 걸 보면 보통 화가가 아닌 모양입니다. 표정도 여유만만이죠. 《천년의 화가 김홍도》(메디치, 2019)의 저자 이충렬은 이 인물을 김홍도로 추정했습니다. 강희언은 김홍도보다 일곱 살이 위였죠. 그렇다면 과연…

▶다음 편에 계속됩니다.

▶지난 기사보기

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경 ①삯바느질부터 바둑 기사까지

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5056026

조선 시대 별별 직업을 소개한 책 《조선잡사》(민음사, 2020)와 《조선직업실록》(북로드, 2014)을 다시 펼쳐 이야기를 이어갑니다. 이번엔 조선의 예술가들을 묘사한 그림입니다. 책에 없는, 그래서 흔한(?) 예술 관련 직업들도 아울러 살펴봅니다. 먼저, 어느 화려한 도시의 거리로 함께 나가보실까요.

사람들이 빙 둘러서서 뭔가를 올려다보고 있습니다. 장대 위에 거꾸로 매달린 건 다름 아닌 원숭이. 구경꾼이 몇 명인지 일일이 세어 보지는 않았습니다만, 저 정도면 원숭이 곡예의 인기가 꽤 대단했던 모양입니다. 조선 후기에는 이런 길거리 원숭이 공연이 꽤 성행했다고 하는데요. 원숭이가 재주 부리는 공연을 후희(猴戱), 원숭이 조련사를 농후자(弄猴者)라고 불렀답니다. 이번엔 조련사에게 시선을 옮겨봅니다.

우리의 조련사가 줄을 잡은 모습이 보이죠. 원숭이가 도망치지 못하게 목에 줄을 묶었을 겁니다. 그런데 조련사 옆에 염소 한 마리가 보이는군요. 원숭이 공연에 염소는 왜 있는 걸까? 굳이 공연장에까지 데리고 온 걸 보면 뭔가 쓸모가 있었으리라 짐작해볼 수 있겠네요. 그 실마리가 되는 기록이 있습니다. 한국학중앙연구원의 정은주 연구원은 《조선시대 사행기록화》(사회평론, 2012)란 책에서 조선 후기에 사신단의 일원으로 청나라에 다녀온 이항억(李恒億, 1808~)이 《연행일기 燕行日記》에서 북경 거리에서 본 잡희(雜戲) 공연 장면을 묘사한 내용을 인용하고 있습니다.

“한 작은 원숭이가 호복(胡服)을 입고 버티고 서기를 마치 5~6세 아이같이 했는데, 놋줄을 잡거나 나무를 오르며 춤을 추어 온갖 모양을 지어 보였다. 양을 채찍질하여 빨리 달리게 하자 원숭이는 즉시 양을 올라타고 한 편 달리며 한 편 활을 쏘았다.”

염소의 역할도 마찬가지였을 겁니다. 원숭이가 염소에 올라타 뭔가 신기한 재주를 부렸겠죠. 마치 서커스의 한 장면처럼요. <태평성시도>는 실제로 있었던 도시 풍경을 옮긴 그림이 아니라, 당대인들이 생각했던 이상적인 도시의 모습을 상상해서 그린 겁니다. 젖과 꿀이 흐르고 풍요와 행복이 넘치는 도시를 말이죠. 광대들의 무대는 도시의 거리였고, 원숭이 곡예는 아무 때나 볼 수 없었던 길거리 버스킹이었을 겁니다.

사실 광대 하면 도무지 잊을 수 없는 어느 그림 속 한 장면이 떠오릅니다. 결혼 60주년이라는, 지금으로선 좀처럼 가능하지 않을 엄청난 경사를 축하하고 기념하는 그림이 있습니다. 이런 그림을 <회혼례도(回婚禮圖)>라고 하는데요. 제가 결혼한 나이에 육십을 더하면 음… 그만큼 결혼 60주년이 한 개인의 인생사에서 얼마나 축하받을만한 기념비적 사건인지 잘 알 수 있습니다.

지금 보시는 장면은 8폭짜리 병풍의 두 번째 폭입니다. 이번 잔치의 하이라이트 장면이죠. 병풍 앞에 오늘의 주인공 두 분이 앉아 계시고, 상다리가 부러지도록 차린 산해진미를 앞에 두고 손님들이 모인 가운데 축하 공연이 펼쳐지고 있군요. 어른, 아이 할 것 없이 자손들도 모두 모여 두 분의 결혼 60주년을 축하하고 있습니다. 여기서 그림 아래쪽을 자세히 보면 한 인물이 유독 눈에 띕니다.

알록달록한 색동저고리 입고 두 팔을 벌린 채 반주에 맞춰 흥겨운 춤사위를 펼쳐 보이는 저 사람. 광대입니다. 옷차림을 보면 영락없이 춤추는 광대죠. 저는 어느 책에서 이 그림을 보고는 단박에 무릎을 쳤습니다. 조선의 광대라고 하면 바로 이 춤사위를 보여주면 되겠구나. 그런데 놀랍게도 저 사람은 광대가 아닙니다. 그럼 누굴까?

저 광대춤 추는 사람은 잔치의 주인공인 두 어르신의 맏아들이라고 합니다. 결혼 60주년을 기념하는 잔치라 했으니, 틀림없이 맏아들도 환갑에 가까웠을 나이죠. 그런데도 장수하며 해로하신 부모님을 즐겁게 해드려야지 하는 마음으로 60년 전으로 돌아가 어린아이처럼 색동옷을 입고 재롱을 보여드린 겁니다. 만약 광대였다 해도 기억할 만한 그림일 텐데, 이런 애틋한 사연이 깃들어 있다니 정말 놀랍기만 합니다. 역시 그림은 아는 만큼 보이는가 봅니다. 이 내용은 미술평론가 손철주의 책 《흥》(김영사, 2016)에 자세히 소개돼 있습니다.

기왕에 이 그림의 또 다른 장면도 보겠습니다. 예나 지금이나 성대한 잔치에 가수가 빠져선 안 되겠죠. 너른 마당 한가운데 마련된 돗자리 무대 위에 올라 소리꾼이 멋들어지게 노래를 하고, 옆에서 고수(鼓手)가 북을 치며 주거나 받거니 공연을 이끌어갑니다. 그 아래로는 광대가 줄을 타고 있고, 밑에선 악단이 저마다 악기를 연주하며 흥을 돋웁니다. 기록화인 탓에 표현이 딱딱하고 다소 도식적이긴 하지만, 잔치 현장의 아기자기한 분위기를 느낄 수 있게 해주는 그림이죠.

사람들의 표정이 저리도 밝을 수가 없습니다. 이곳은 담배 제조 현장. 왼쪽 위에 계신 분이 커다란 작두로 담뱃잎을 가지런하게 썰고, 옆에 앉은 소년은 신기한 듯 그 모습을 바라보고 있군요. 그 아래 웃옷을 벗어 던진 분은 잘 마른 담뱃잎을 다듬어서 차곡차곡 쌓는 중이고요. 그런데 그 옆에서 부채질하며 책 읽는 사람은 대체 누굴까? 이 분의 표정을 클로즈업으로 보신 분은 없을테니 이 참에 제가 제대로 확대해서 보여드리겠습니다.

자, 입을 한껏 벌리고 있죠. 소리 내서 책을 읽는 겁니다. 사실 소리 내지 않고 눈으로 책을 읽는 이른바 묵독(默讀)의 역사는 그리 오래되지 않았습니다. 옛날 분들은 책을 소리 내서 읽는 성독(聲獨)을 했거든요. 심지어 혼자서 책을 읽을 때도 말이죠. 하지만, 우리의 주인공은 적어도 이날만큼은 땀 흘리는 일꾼들 옆에서 책을 읽어주고 있습니다.

노동의 수고로움을 덜어줄 만한, 사람들의 표정에 웃음꽃이 피어나게 할 만한 책이 대체 무얼까. 틀림없이 소설일 겁니다. 저 평범한 백성들이야 필시 글을 읽을 줄 모를 테니, 글 좀 배웠다는 우리 주인공이 대신 읽어주는 겁니다. 그것도 흥미진진한 소설을 맛깔나기 그지없게! 이야기가 재미있다는 건 일꾼들의 표정에서 알 수 있죠. 이렇게 소설책 읽어주는 일을 생업으로 삼은 이를 전기수(傳奇叟)라 불렀습니다. ‘듣는 독서’의 흔적은 오늘날의 오디오북에서 찾아볼 수 있겠죠.

춤 그림도 보고, 노래하고 연주하는 그림도 봤고, 책 읽어주는 그림도 봤으니, 이제 남은 것은 ‘화가’를 찾는 일입니다. 말 그대로 화가가 등장하는 옛 그림은 제법 많습니다. 하지만 화가가 그림을 그리는 장면을 묘사한 그림은 극히 드물죠. 조선 시대 그림 가운데서 화가의 그리는 행위를 가장 생생하게 그려낸 작품을 소개하려 합니다.

설마 지금처럼 이젤을 세워놓고 그림을 그렸을 리가요. 가운데 꼭짓점을 이루는 인물을 뺀 나머지 네 사람은 엎드려 자세로 뭔가를 열심히 쓰거나 그리고 있죠. 아예 윗도리를 시원하게 벗은 사람까지 있는 걸 보면, 틀림없이 아주 친한 사이일 겁니다. 어느 경치 좋은 정자 마루에 엎드려 부지런히 붓을 놀리고 있군요.

우리의 화가 주인공은 금방 눈에 띕니다. 왼쪽에 있는, 가장 큰 종이를 펼쳐놓고 그리는 데 여념이 없는 분입니다. 옆에는 물감을 담은 그릇이 보이고요. 표정도 자세도 무척이나 자연스럽습니다. 개인적으로 그림에 워낙 관심이 많아서 화가를 그린 옛 그림을 오랜 기간 수소문해왔는데, 이렇게 그리는 모습을 충실하게 담아낸 다른 사례를 아직 보지 못했습니다. 이 그림을 그린 사람은 조선 후기 화가 담졸 강희언(姜熙彦, 1710~1784)입니다.

여기서 그냥 끝낼 순 없습니다. 그림을 확대해볼까요. 우리의 주인공 화가가 무려 붓을 두 자루나 쥐고 있군요. 자못 고수의 풍모를 풍기는 걸 보면 보통 화가가 아닌 모양입니다. 표정도 여유만만이죠. 《천년의 화가 김홍도》(메디치, 2019)의 저자 이충렬은 이 인물을 김홍도로 추정했습니다. 강희언은 김홍도보다 일곱 살이 위였죠. 그렇다면 과연…

▶다음 편에 계속됩니다.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.