무능한 재난 대응 ‘끝판왕’…괴수물 탈을 쓴 풍자극 ‘신 고질라’ [씨네마진국]

입력 2023.06.04 (07:04)

수정 2023.06.04 (07:23)

안내

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에만 사용하실 수 있습니다.

요약 내용

요약 내용은 네이버 CLOVA Summary를 통해 제공하고 있습니다.

기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

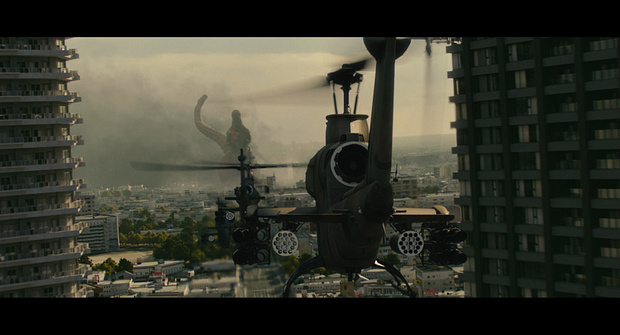

영화 ‘신 고질라’(2016)의 한 장면. 도호영화사 제공.

영화 ‘신 고질라’(2016)의 한 장면. 도호영화사 제공.※일요일 아침, 그 주의 시사 이슈와 관련된 영화를 소개합니다. 영화 내용이 포함돼 있습니다.

많은 이들에게 혼란과 두려움을 안겨 준 지난달 31일 경계경보 오발령 사태는 단어 하나에서 촉발됐다. 인천 백령면과 대청면에 실제 경계경보를 발령했으니 ‘경보 미수신 지역’은 자체적으로 경보를 발령하라. 서울시 담당자는 이 ‘미수신 지역’에 서울시가 포함된다고 믿었다. 결과는 아는 대로다. 지령 방송을 내보낸 행안부는‘백령·대청면 지역 중 기술적 결함 등으로 경보를 못 받은 지역’을 가리킨 것이라 말한다. 여전히 양측은 책임 소재를 다투는 중이다.

만일 이번에 확인한 것 같은 재난관리시스템의 구멍과 정부 간 엇박자가 실제 전시 상황에서도 나타나면 어떻게 될까. ‘에반게리온’ 시리즈로 유명한 안노 히데아키가 총감독을 맡은 2016년 작 ‘신 고질라’는 이런 상상력을 끝까지 밀어붙인 영화다. 무능한 정치가나 우왕좌왕하는 관료는 관객의 속을 뒤집으며 긴장감을 더하는 도구로 숱한 재난영화에 등장하지만, ‘신 고질라’는 아예 관료사회의 폐습과 그 자체에 초점을 맞춰 상황을 풀어나간다. 긴급대책본부를 열려면 이를 위한 1차 준비 회의가 필요하고, 어떤 상황에서도 완벽한 문서에 ‘칼각’ 날인이 찍혀야 결재가 이뤄지는 현대 일본 사회에 갑자기 거대 괴물 고질라가 나타나면 무슨 일이 일어날지를.

영화 ‘신 고질라’(2016)의 한 장면. 도호영화사 제공.

영화 ‘신 고질라’(2016)의 한 장면. 도호영화사 제공.관료제뿐 아니라 일본 창작물 속 클리셰 등 하도 많은 것을 진지한 얼굴로 비꼬고 있어 영화의 진의가 헷갈리는 경우도 많지만, ‘신 고질라’는 처음부터 끝까지 블랙코미디로 보는 편이 훨씬 재미있는 영화다. 영화도 그런 의도를 숨기지 않는다.

영화 속 공무원들이 가장 재빠르게 움직일 때는 회의용 필기구와 인쇄용지를 챙길 때다. 노란 조끼를 챙겨입고 일사불란하게 프린터기를 설치하는 그들을 카메라도 최대한 다급하게 비춘다. 정작 회의 내용은 느긋하기 그지없다. 내각관방 장관, 총무장관, 문부과학 장관, 국방장관에 재해담당 장관 등 장관들은 또 어찌 그리 많은지.

해저 터널 붕괴의 원인을 두고 입씨름하던 이들은 TV 화면에 고질라가 포착되고 나서야 엉덩이를 뗀다. 어디로? 이번엔 거대생물 대처를 위한 회의가 열리는 대회의실로. 회의실 의자의 종류와 위치가 지위 고하에 따라 엄격히 구분돼 있음은 물론이다. 가까스로 결재가 떨어진 작전 보고서를 받아 든 주인공의 대사는 또 어떤가.“‘거대 생물 활동 동결을 목적으로 하는 (중략) 작전 내용’. 제목부터 길군요.” “공무원 문서니까.”

촌각을 다투는 상황에서도 회의와 문서에 집착하고, 문제가 더 커지지 않는 데에만 신경을 쏟는 영화 속 정치인들의 모습엔 3.11 동일본 대지진과 뒤이은 후쿠시마 원전 사고를 겪은 일본인들의 경험이 묻어 있다. 감독들도 두 사건을 언급한다. 굳이 인터뷰를 찾아보지 않아도 알 수 있다. 괴생물이 뭍에 올라오더라도 체중을 못 버틸 거라고 안심시키던 총리가 기자회견 도중 실시간으로 정반대 보고를 받는 장면은 원전 폭발 직후 노심 융용이 없다고 은폐했던 도쿄전력을 연상시킨다.

고질라의 정체도 바닷속에 대량으로 버려진 방사성폐기물을 먹고 자라난 괴생물체다. 방사능을 내뿜는 고질라를 주변 건물을 쓰러뜨린 잔해로 덮은 뒤 추가 대응에 나선다는 설정도 실제 사고 대처와 닮았고, 인류는 이제 고질라와 공존할 수밖에 없다는 주인공의 독백도 현실과 비슷하다.

허례허식과 탁상공론 등으로 사고 대처를 그르치는 경우를 볼 때마다 이 영화가 풍자하는 풍경이 결코 과장이 아님을 실감한다. 일본의 오염수 방류를 앞두고 후쿠시마 시찰단이 귀국한 요즘 이래저래 더 생각나는 영화이기도 하다. 유튜브와 OTT 서비스 등을 통해 볼 수 있다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

많이 본 뉴스

각 플랫폼 별 많이 본 기사 (최근 1시간)

![[단독] 명태균, 창원산단 관련 기관장 임명에 영향력 행사?](/data/news/2024/11/12/20241112_FN30jK.jpg)

![[뉴스인] 1기 신도시 재정비 본격화…하은호 군포시장 대담](/data/news/title_image/newsmp4/news9_gyeongin/2024/11/12/20_8104433.jpg)

![[최강시사] 김문수 “양대노총과 대화 위한 ‘당근’ 갖고 있다”](/data/news/2023/06/19/20230619_VplTqc.jpg)