AI가 뉴스 공짜 학습?…“기준 마련 시급”

입력 2024.11.25 (21:39)

수정 2024.11.26 (07:55)

안내

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에만 사용하실 수 있습니다.

요약 내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.

기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

[앵커]

챗GPT로 잘 알려진 오픈AI의 연구원이 지난달에 의미있는 발언을 했습니다.

"챗GPT가 훈련용 데이터를 수집할 때 데이터의 저작권을 신경 쓰지 않았다"고 폭로한 겁니다.

구글 같은 또다른 글로벌 AI 기업들은 학습용 데이터의 이용료 문제로 미국 주요 언론사와 소송 중이기도 합니다.

그렇다면, 네이버나 카카오 같은 우리 AI 기업들은 어떤 상황일까요?

지형철 기자가 취재했습니다.

[리포트]

네이버가 지난해 야심 차게 공개한 AI, '하이퍼클로바X'입니다.

해외 AI에 맞설 핵심 경쟁력으로 압도적인 한국어 능력을 내세웠습니다.

[성낙호/네이버클라우드 기술총괄/지난해 8월 : "한국어를 굉장히 많이 학습한 초대규모 언어 모델입니다. 그 결과 우리의 언어와 문화, 맥락을 정말 잘 이해하고 있는데요."]

'하이퍼클로바X'는 학습 과정에서 블로그 글은 물론, 국내 언론사들의 뉴스를 집중적으로 활용했습니다.

[신용우/변호사/뉴스저작권포럼 위원 : "(뉴스는) 사실에 기반한 정보를 제공하기 때문에 AI의 환각을 줄일 수가 있고요. 최신 동향과 사회적 이슈를 반영할 수 있습니다."]

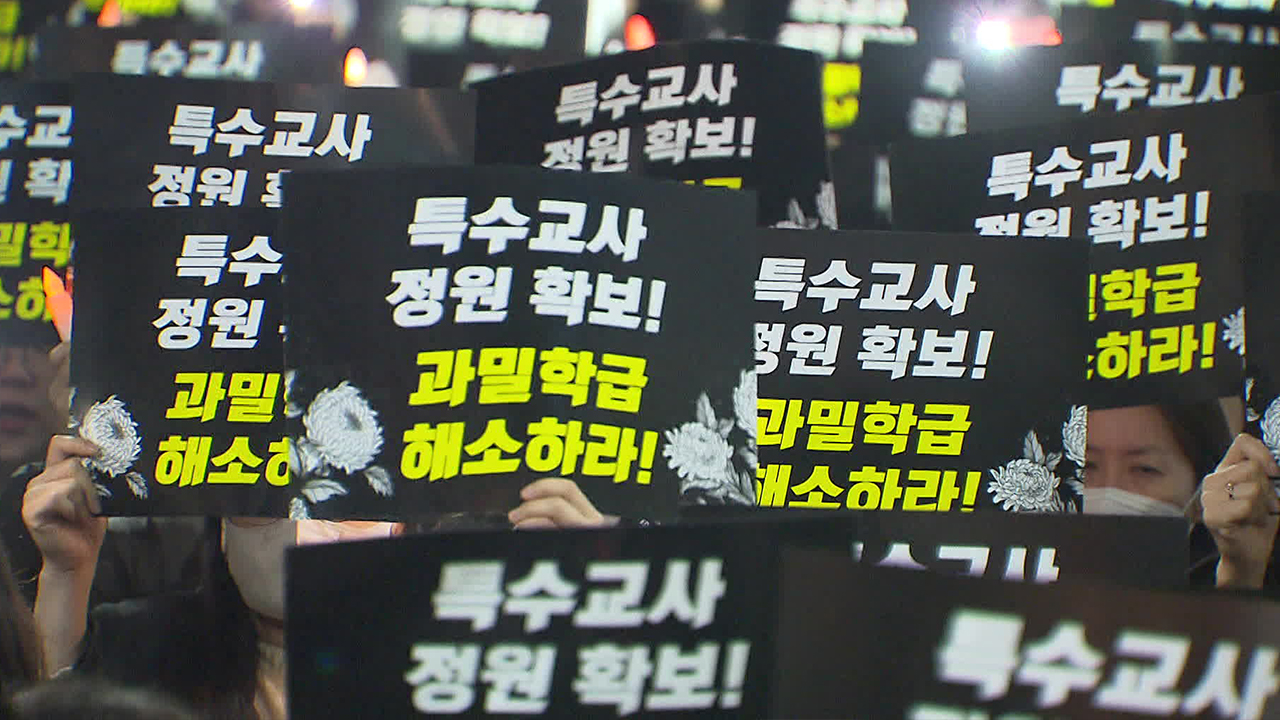

이 때문에 언론사들은 자사 기사를 AI 학습에 활용하려면 합당한 이용료를 내야 한다고 AI 기업들에 요구하고 있습니다.

이처럼 '뉴스 저작권'에 대한 논란이 커지자 정부와 언론사, 학계 등이 모여 논의를 시작했습니다.

하지만 정작 네이버와 카카오, KT 같은 국내 AI 대기업들은 적극적으로 참여하고 있지 않아 속도를 내지 못하고 있습니다.

AI 업계에선, 외국처럼 대규모 소송으로 가는 것 보다 뉴스를 정당하게 이용하는 절차와 대가 산정 기준을 마련해 이른바 '갈등 비용'을 줄여야 한다는 목소리도 있습니다.

[AI 개발자/음성변조 : "연구용이니까 뭐 괜찮겠지, 라고 (뉴스를 AI 학습에) 쓰지만 사실 이게 공식적으로, 법적으로 문제가 되지 않도록 사용하는 루트나 경로가 있으면 좋겠다는 생각은 하죠."]

정부는 AI 학습용 기사 저작권에 대해 올 연말까지 진전된 제도 마련을 목표로 논의를 이어간다는 방침입니다.

KBS 뉴스 지형철입니다.

촬영기자:정민욱/영상편집:김철/그래픽:여현수 김지혜

챗GPT로 잘 알려진 오픈AI의 연구원이 지난달에 의미있는 발언을 했습니다.

"챗GPT가 훈련용 데이터를 수집할 때 데이터의 저작권을 신경 쓰지 않았다"고 폭로한 겁니다.

구글 같은 또다른 글로벌 AI 기업들은 학습용 데이터의 이용료 문제로 미국 주요 언론사와 소송 중이기도 합니다.

그렇다면, 네이버나 카카오 같은 우리 AI 기업들은 어떤 상황일까요?

지형철 기자가 취재했습니다.

[리포트]

네이버가 지난해 야심 차게 공개한 AI, '하이퍼클로바X'입니다.

해외 AI에 맞설 핵심 경쟁력으로 압도적인 한국어 능력을 내세웠습니다.

[성낙호/네이버클라우드 기술총괄/지난해 8월 : "한국어를 굉장히 많이 학습한 초대규모 언어 모델입니다. 그 결과 우리의 언어와 문화, 맥락을 정말 잘 이해하고 있는데요."]

'하이퍼클로바X'는 학습 과정에서 블로그 글은 물론, 국내 언론사들의 뉴스를 집중적으로 활용했습니다.

[신용우/변호사/뉴스저작권포럼 위원 : "(뉴스는) 사실에 기반한 정보를 제공하기 때문에 AI의 환각을 줄일 수가 있고요. 최신 동향과 사회적 이슈를 반영할 수 있습니다."]

이 때문에 언론사들은 자사 기사를 AI 학습에 활용하려면 합당한 이용료를 내야 한다고 AI 기업들에 요구하고 있습니다.

이처럼 '뉴스 저작권'에 대한 논란이 커지자 정부와 언론사, 학계 등이 모여 논의를 시작했습니다.

하지만 정작 네이버와 카카오, KT 같은 국내 AI 대기업들은 적극적으로 참여하고 있지 않아 속도를 내지 못하고 있습니다.

AI 업계에선, 외국처럼 대규모 소송으로 가는 것 보다 뉴스를 정당하게 이용하는 절차와 대가 산정 기준을 마련해 이른바 '갈등 비용'을 줄여야 한다는 목소리도 있습니다.

[AI 개발자/음성변조 : "연구용이니까 뭐 괜찮겠지, 라고 (뉴스를 AI 학습에) 쓰지만 사실 이게 공식적으로, 법적으로 문제가 되지 않도록 사용하는 루트나 경로가 있으면 좋겠다는 생각은 하죠."]

정부는 AI 학습용 기사 저작권에 대해 올 연말까지 진전된 제도 마련을 목표로 논의를 이어간다는 방침입니다.

KBS 뉴스 지형철입니다.

촬영기자:정민욱/영상편집:김철/그래픽:여현수 김지혜

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

많이 본 뉴스

각 플랫폼 별 많이 본 기사 (최근 1시간)

![[영상] 공수처장 “尹 체포영장 문제없어…사실에 근거하지 않은 과도한 비난은 감당하기 힘들어”](/data/fckeditor/vod/2025/02/25/305901740500878557.png)

![[News Today] COPYRIGHT FEES FOR AI LEARNING](/data/fckeditor/vod/2024/11/26/174101732603671009.png)