‘소극적 임무 수행’…5·18 특별법도 한몫

입력 2025.05.16 (21:47)

수정 2025.05.16 (22:06)

안내

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에만 사용하실 수 있습니다.

요약 내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.

기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

[앵커]

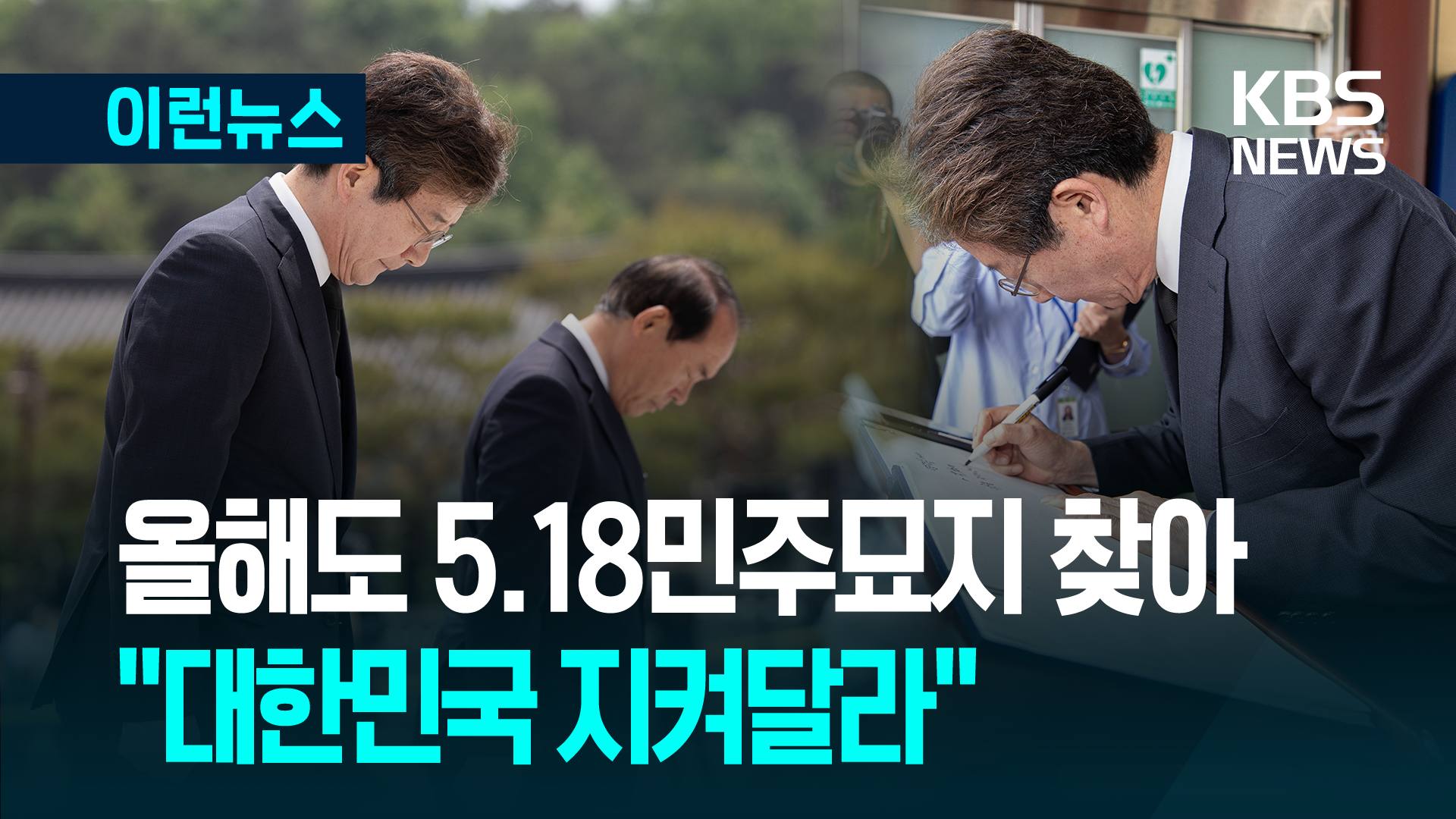

탄핵 심판에서 헌법재판소는 국회가 계엄해제 요구 결의를 신속하게 할 수 있었던 배경으로 시민들의 저항과 군경의 소극적인 임무 수행을 꼽았습니다.

이런 소극적인 움직임에는 헌정질서 파괴 범죄는 시효없이 처벌받을 수 있다는 5·18특별법도 한몫했다는 분석이 있습니다.

5·18 연속기획, 오늘은 12·3 비상계엄에서 군인들의 소극적으로 임무수행 배경을 이성각 기자가 취재했습니다.

[리포트]

1980년 5월, 공수부대 지역대장으로 광주에 투입됐던 신순용 전 소령.

당시 출동 명령은 내란 진압이었습니다.

[신순용/5·18 당시 3공수여단 지역대장 : "내란 폭동이 일어났다. 우리가 (광주) 가서 제압해야 한다. 그 말만 듣고, 어떤 상황인지 몰랐죠."]

신 전 소령은 5·18 진상규명 과정을 거치면서 군이 국민들을 위협해선 안된다는 인식이 커졌다고 말합니다.

[신순용/5·18 당시 3공수여단 지역대장 : "법을 위반한 것을 알고, 부당한 지시인 것을 아는데 옛날 같으면 무조건 이행했겠지만, 지금은 안 그렇죠."]

현장에서 실시간 정보를 접할 수 있었던 환경 역시 군경의 소극적 움직임으로 이어졌습니다.

[노희준/국민대 정치대학원 겸임교수 : "(5·18 당시에는) 폭도 프레임이나 신군부에 충성하는 이런 조직들로 인해서 지휘가 일사분란했다면 (12·3 때는) 현장에 있으면서 군인들이 회의적으로 느끼면서 소극적으로 가죠."]

헌정질서 파괴범죄의 경우 공소 시효가 적용되지 않도록 한 5·18특별법도 영향을 미쳤습니다.

이 법을 근거로 지난해 5·18 진상규명조사위원회는 민간인을 학살한 계엄군 14명을 발생 44년만에 집단 살해와 내란목적 살인혐의로 고발했습니다.

[이재의/5·18기념재단 진상규명 자문위원 : "설령 공소시효가 지났다고 해도 반국가내란범에 대해서는 반드시 처벌해야 한다는…. 특히 군인들의 의식을 근본적으로 바꾸고."]

5·18 책임자 처벌을 위한 1995년 검찰 수사와 재판, 처벌, 그리고 관련법 제정 등 5월의 교훈은 12·3 비상계엄 당시 군인들의 소극적 저항을 이끌었습니다.

KBS 뉴스 이성각입니다.

촬영기자:안재훈

탄핵 심판에서 헌법재판소는 국회가 계엄해제 요구 결의를 신속하게 할 수 있었던 배경으로 시민들의 저항과 군경의 소극적인 임무 수행을 꼽았습니다.

이런 소극적인 움직임에는 헌정질서 파괴 범죄는 시효없이 처벌받을 수 있다는 5·18특별법도 한몫했다는 분석이 있습니다.

5·18 연속기획, 오늘은 12·3 비상계엄에서 군인들의 소극적으로 임무수행 배경을 이성각 기자가 취재했습니다.

[리포트]

1980년 5월, 공수부대 지역대장으로 광주에 투입됐던 신순용 전 소령.

당시 출동 명령은 내란 진압이었습니다.

[신순용/5·18 당시 3공수여단 지역대장 : "내란 폭동이 일어났다. 우리가 (광주) 가서 제압해야 한다. 그 말만 듣고, 어떤 상황인지 몰랐죠."]

신 전 소령은 5·18 진상규명 과정을 거치면서 군이 국민들을 위협해선 안된다는 인식이 커졌다고 말합니다.

[신순용/5·18 당시 3공수여단 지역대장 : "법을 위반한 것을 알고, 부당한 지시인 것을 아는데 옛날 같으면 무조건 이행했겠지만, 지금은 안 그렇죠."]

현장에서 실시간 정보를 접할 수 있었던 환경 역시 군경의 소극적 움직임으로 이어졌습니다.

[노희준/국민대 정치대학원 겸임교수 : "(5·18 당시에는) 폭도 프레임이나 신군부에 충성하는 이런 조직들로 인해서 지휘가 일사분란했다면 (12·3 때는) 현장에 있으면서 군인들이 회의적으로 느끼면서 소극적으로 가죠."]

헌정질서 파괴범죄의 경우 공소 시효가 적용되지 않도록 한 5·18특별법도 영향을 미쳤습니다.

이 법을 근거로 지난해 5·18 진상규명조사위원회는 민간인을 학살한 계엄군 14명을 발생 44년만에 집단 살해와 내란목적 살인혐의로 고발했습니다.

[이재의/5·18기념재단 진상규명 자문위원 : "설령 공소시효가 지났다고 해도 반국가내란범에 대해서는 반드시 처벌해야 한다는…. 특히 군인들의 의식을 근본적으로 바꾸고."]

5·18 책임자 처벌을 위한 1995년 검찰 수사와 재판, 처벌, 그리고 관련법 제정 등 5월의 교훈은 12·3 비상계엄 당시 군인들의 소극적 저항을 이끌었습니다.

KBS 뉴스 이성각입니다.

촬영기자:안재훈

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

많이 본 뉴스

각 플랫폼 별 많이 본 기사 (최근 1시간)

![“김문수 후보, 5.18 전야제 오지 마세요”…‘정호용 영입시도’ 후폭풍 [지금뉴스]](/data/fckeditor/vod/2025/05/15/295661747296178213.png)