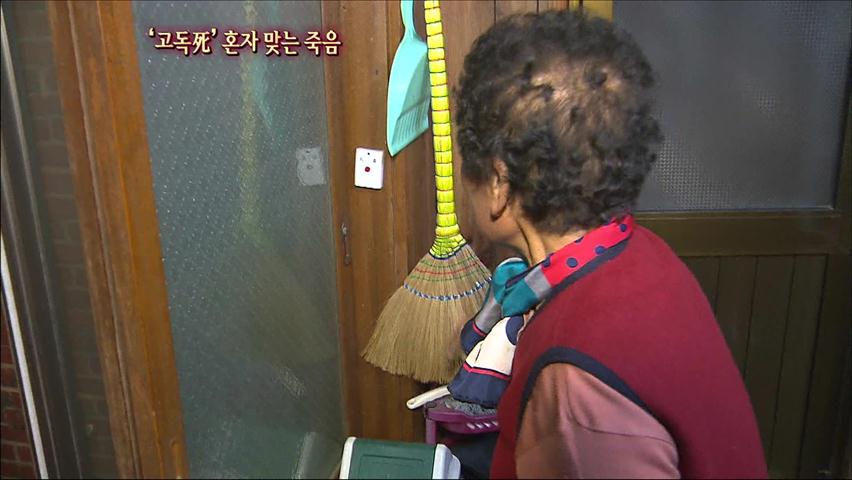

오토바이를 타고 임대 아파트단지로 향하는 박종희 씨.

이 곳에 홀로 사는 노인 120여명에 일주일에 한 번씩, 유제품을 배달합니다.

<녹취> "할머니! 아유, 우유 그냥 있네. 안 드려도 되겠네..."

한 가정에 들어가자, 힘 없이 누워 있던 노인이 기다렸다는 듯 도움을 청합니다.

<녹취> "나, 병원에다 좀 데려다 줘. (네?) 병원에 좀."

<녹취> 신선희(주민) : "(자식 전화번호) 찾아가지고 연락을 해봐. 그리고 병원으로 모셔야지. 여기서 혼자 죽으면 어떻게 해. (아, 그러니깐.)"

이 곳에선 드문 일이 아닙니다.

지난 6월에 이 아파트에서 혼자 살던 80대 노인이 숨진 걸 처음 발견한 것도 바로 박 씨였습니다.

일주일이 지났는데도 배달한 야쿠르트가 그대로 있는 걸 보고 관리사무소에 알렸습니다.

<녹취> 박종희(야쿠르트 배달원) : "이 봉지가 그냥 있는 거예요. 그래서 안을 이렇게 들여다보니까 좀 냄새가 나기 시작했어요."

홀로 숨진 이 80대 노인은 시신을 인수하겠다는 유족이 없어 결국 해당 구청이 화장을 했습니다.

제가 나와 있는 곳은 서울 시립 승화원입니다.

이 곳에는 아무런 연고도 없이 서울에서 숨진 사람들의 유골함들이 놓여 있는데요.

최장 10년까지 보관이 되는데, 이 곳에 있는 유골함만 3천 기에 달합니다.

그야말로 외로운 죽음, 즉 고독사인데... 우리 사회는 이 문제에 대해 어떻게 대처하고 있는 지 취재했습니다.

아직 어둑한 시각.

75살 박이순 할머니가 부지런히 돌아다니며 폐지를 줍습니다.

새벽 4시부터 나왔지만 벌써 다른 사람들이 많이 주워 간 뒵니다.

<녹취> 박이순 : "오늘 아침엔 저기까지 갔다 왔어. 많이 했네."

새벽에 한 번, 저녁에 한 번 꼬박 한 달 동안 발품을 팔면 5, 6만 원 정도를 손에 쥡니다.

<녹취> "비하고 눈하고 안 오면은 다녀요. 에휴 그러니까 힘들어요. 나이가 칠십이 넘어갖고..."

할머니의 집은 서울 상계동의 반 지하방,

여기서 혼자 삽니다.

남편은, 할머니가 39살 때 병으로 숨졌습니다.

<녹취> "이런 것 꼽아 놓고 꽃이라도 보고 살아야지. 볼 사람이 아무도 없으니까. 흐흐."

쌀 한 말에 2천5백 원 하던 시절, 아들을 가르쳐야겠다는 생각에 단 돈 500원만 들고 무작정 서울로 올라왔습니다.

<녹취> 박이순 : "라벨 만드는 공장에서 애들 밥 해 줬어요. 애들 한 30명 되는 애들 밥 해줬으니깐 뭐."

하지만 아들은 군대를 갔다온 뒤로 집을 나가 연락을 끊었습니다.

그리고 지금껏 혼잡니다.

<녹취> 박이순 : "걔도 지금 마흔이 넘었지...오십이 다 됐구나. 닭띠, 닭띠니까. 아들 나이도 잊어먹었네 이제."

할머니의 월 수입은 정부에서 나오는 연금 36만 원과 폐지 수집으로 버는 돈이 전부.

월세 10만 원에 공과금까지 내면 살림은 늘 빠듯합니다.

정기적으로 찾아오는 사람도 1주일에 한 번씩 오는 독거노인 돌보미 뿐입니다.

<녹취> 박이순 : "아무도 없어요. 우리 시동생들도 있고 한데 내가 없이 사니깐 안 오더라고. 돈 보태달라 할까봐. 안 와봐. 한 번도 안 와봤어. 생각을 많이... 생각하면 눈물 나와."

할머니의 방에는 언젠가부터 곱게 다린 한 복 한 벌과 영정 사진이 걸려 있습니다.

경기도 파주 금촌역 부근의 판자촌...

좁다란 골목길을 따라 가면 77살 김선이 할머니의 집이 나옵니다.

김 할머니는 30대 중반에 남편과 헤어진 뒤부터 40년 가까이 혼자 살고 있습니다.

<녹취> 김선이 : "애들도 지금 어디 사는 지. 걔네도 내가 어디 사는지 몰라. 아무도 몰라."

할머니는 이가 없어 음식을 제대로 씹지 못하고, 다리가 불편해 늘 집에만 있습니다.

약을 달고 삽니다.

<녹취> 김선이 : "이가탄, 까스 활명수, 판콜에이... 하도 잠이 안 와서 수면제도 먹어."

우리는 할머니의 동의를 받아 관찰 카메라를 설치한 뒤 일상 생활을 살펴봤습니다.

오전 11시, 뒤늦게 일어나 약을 먹는 걸로 하루를 시작합니다.

아침식사로 차가운 국물을 떠 먹다 담배를 피웁니다.

낮에는 이불 속에 누워 TV를 보는 게 전붑니다.

방에선 큰 냉장고 소음만 들립니다.

화투를 꺼내 그림을 맞춰보는 게 유일한 소일 거립니다.

입을 제대로 다물기 힘들어 거즈 수건을 물고 생활합니다.

새벽 2시... 불꺼진 방에는 TV만 켜져 있습니다.

누웠다 앉았다를 반복하다 결국 새벽 3시에 다시 TV를 켭니다.

할머니를 관찰한 사흘 동안 집을 찾아 온 사람은 단 2명.

기초생활 수급비가 나온 날, 주문한 중국음식을 가져온 배달원과 복지관 노인 돌보미 뿐이었습니다.

가장 무서운 건 불면증이라고 했습니다.

<녹취> 김선이 : "가족이 있어 뭐가 있어. 그냥 저녁에 밥 잘 먹고 자는 것처럼 죽으면 제일 행복하지 뭐."

두 노인은 모두 정부에서 보호가 필요하다고 지정한 '고독사 고위험군'입니다.

전국에 있는 106만 명의 홀로 사는 노인 가운데 20만 명의 노인들이 여기 속해 있습니다.

정부는 이들에게 돌보미를 파견해 매주 한 번씩 안부를 확인하고 있지만, 예산이 부족해 20만 명 가운데 5만 명은 이 서비스에서 제외돼 있습니다.

<녹취> 김현미(보건복지부) : "독거노인종합센터 실장 제일 부족한 건 이분들에 대한 경제력을 저희들이 지원할 수 없다라는 거죠. 지금 저희가 하는 건 안전에 대한 확인만 하고 있을 뿐이에요. 이분이 혼자 사시는데 혹시 돌아가시진 않았는 지..."

상담센터에는 하루에도 몇 번씩 힘들고 외롭다는 노인들의 전화가 걸려 옵니다.

<녹취> 독거노인 : "혼자 이렇게 앉아 있으니 적적해가지고 네.. 그래서 전화 한 번 해 봤습니다."

<녹취> 독거노인 : "허리가 잘라지는 것처럼 아프고...흐흑... 말도 못해 다 거지가 돼서 사글세 사는데."

전북 김제시의 한 마을.

옹기종기 모여 있는 60가구 가운데 14집이 노인 홀로 사는 가구입니다.

할머니 서너 명이 주방에 모여 저녁 식사 준비에 한창입니다.

꼭 동네 잔칫날 같지만, 모두 이 집에 함께 사는 노인들입니다.

지방자치단체가 혼자 사는 노인들을 위해 경로당을 리모델링해 '그룹 홈' 일종의 공동 주택을 만든 겁니다.

<녹취> "혼자 고독하니 있는 것보다 여럿이 있으니까 좋고 또 혼자 아파서 안 오면 왜 그 집 안 왔냐 알아보면 아파서 안 왔으면 서로 협조해 주고 여러모로 좋죠."

본인 집을 자유롭게 오가지만, 특별한 일이 없으면 이 곳에서 함께 식사도 하고, 잠도 잡니다.

<녹취> 조순금(72세) : "물에다 말아서 먹든가 한가지 놓고 간단히 먹고 일어나 버리는데 여기서 먹으면 그래도 여러가지 먹고 여럿이 먹으니까 같은 밥이라도 여기서 먹는 게 더 먹는다고."

이부자리를 깔면서도 웃음이 끊이질 않습니다.

옷 벗는 걸 도와주고... 도란도란 이야기도 나눕니다.

<녹취> 김일순(그룹홈 주민) : "여기서 사는 게 제일 좋아요. (왜요?) 재밌잖아요. 난 장난을 좋아하는데."

김제시가 이렇게 조성한 공동 주택은 100여 곳...

1년에 3억 원 정도의 운영비가 들어가지만, 그만한 효과가 있다고 말합니다.

<녹취> 송해숙(김제시 주민복지과) : "확실히 얼굴이 밝아보이세요, 어르신들이. 그래서 이 시설을 저희는 1년에 19개 씩 늘려나가고 있거든요."

하지만 고독사는 노인들 만의 문제는 아닙니다.

홀로 죽은 이들의 유품을 정리하는 업체의 작업 현장...

음식이 말라붙은 냄비와 라면 봉지, 담배 꽁초가 나뒹굽니다.

20대 후반의 회사원이 숨진 채 발견된 장솝니다.

<녹취> 김석훈(유품정리업체 사장) : "대부분의 현장에 오면 이런식이에요. 술 드시고 혼자 외롭게 사시다가 우리가 고독사라고 하면 나이든 어르신 만 고독사라고 생각을 하는데 실제로 젊은 분들이 가시는 분들도 고독사에 해당하는 것 같아요. 얼마나 외로우셨겠어요. 힘들고..."

지난달 중순에는 전남 여수의 한 아파트에서 40대 남성이 숨진 지 여덟달 만에 미라 상태로 발견됐습니다.

현금 2만 4천 원과 주민등록증, 여덟달 동안 밀린 관리비 72만 원이 그가 남긴 전부였습니다.

<녹취> 류일재(여수경찰서 강력팀장) : "8개월된 걸로 보고 있고요. 그 안에 우편물이나 관리비 미납이라든가 이런 상황으로 볼 때 아마 2월에 사망한 걸로 보고 있습니다."

결혼도 안 했고, 마땅한 직업도 없었습니다.

유일한 혈육인 형네 식구도 지난2월, 설 때 본 게 마지막입니다.

<녹취> 류일재(여수경찰서 강력팀장) : "연락이 서로 안됐던 것 같아요. 아파트 관리사무소에서도 그렇게 찾아보려고 하진 않았고, 그냥 문 잠겨 있으니까."

지난해 초, 일본 nhk를 통해 방송된 무연사회(無緣社會)라는 프로그램입니다.

한 해 3만 2천 명이 사회적으로 고립된 채 고독한 죽음을 맞이하고 있는 내용은 일본 사회에 큰 충격을 던졌습니다.

<인터뷰> 이토료지(nhk 서울지국장) : "'무연사회' 현상의 하나가 예를 들면 고립사라고 보고 있어요. 그것 뿐이 아니라 서로 도와주는 시스템 같은 것이 없어졌다. 그게 더 아픈 부분이 아니냐는 거죠."

마지막 삶의 마무리까지 타인의 손에 맡기는 세상은 우리에게 시사하는 바가 큽니다.

1인 가구의 증가와 가족 해체, 불안정한 고용 등의 문제를 겪고 있는 우리 사회도 이를 막기 위한 제도 마련과 논의가 필요해 보입니다.

이 곳에 홀로 사는 노인 120여명에 일주일에 한 번씩, 유제품을 배달합니다.

<녹취> "할머니! 아유, 우유 그냥 있네. 안 드려도 되겠네..."

한 가정에 들어가자, 힘 없이 누워 있던 노인이 기다렸다는 듯 도움을 청합니다.

<녹취> "나, 병원에다 좀 데려다 줘. (네?) 병원에 좀."

<녹취> 신선희(주민) : "(자식 전화번호) 찾아가지고 연락을 해봐. 그리고 병원으로 모셔야지. 여기서 혼자 죽으면 어떻게 해. (아, 그러니깐.)"

이 곳에선 드문 일이 아닙니다.

지난 6월에 이 아파트에서 혼자 살던 80대 노인이 숨진 걸 처음 발견한 것도 바로 박 씨였습니다.

일주일이 지났는데도 배달한 야쿠르트가 그대로 있는 걸 보고 관리사무소에 알렸습니다.

<녹취> 박종희(야쿠르트 배달원) : "이 봉지가 그냥 있는 거예요. 그래서 안을 이렇게 들여다보니까 좀 냄새가 나기 시작했어요."

홀로 숨진 이 80대 노인은 시신을 인수하겠다는 유족이 없어 결국 해당 구청이 화장을 했습니다.

제가 나와 있는 곳은 서울 시립 승화원입니다.

이 곳에는 아무런 연고도 없이 서울에서 숨진 사람들의 유골함들이 놓여 있는데요.

최장 10년까지 보관이 되는데, 이 곳에 있는 유골함만 3천 기에 달합니다.

그야말로 외로운 죽음, 즉 고독사인데... 우리 사회는 이 문제에 대해 어떻게 대처하고 있는 지 취재했습니다.

아직 어둑한 시각.

75살 박이순 할머니가 부지런히 돌아다니며 폐지를 줍습니다.

새벽 4시부터 나왔지만 벌써 다른 사람들이 많이 주워 간 뒵니다.

<녹취> 박이순 : "오늘 아침엔 저기까지 갔다 왔어. 많이 했네."

새벽에 한 번, 저녁에 한 번 꼬박 한 달 동안 발품을 팔면 5, 6만 원 정도를 손에 쥡니다.

<녹취> "비하고 눈하고 안 오면은 다녀요. 에휴 그러니까 힘들어요. 나이가 칠십이 넘어갖고..."

할머니의 집은 서울 상계동의 반 지하방,

여기서 혼자 삽니다.

남편은, 할머니가 39살 때 병으로 숨졌습니다.

<녹취> "이런 것 꼽아 놓고 꽃이라도 보고 살아야지. 볼 사람이 아무도 없으니까. 흐흐."

쌀 한 말에 2천5백 원 하던 시절, 아들을 가르쳐야겠다는 생각에 단 돈 500원만 들고 무작정 서울로 올라왔습니다.

<녹취> 박이순 : "라벨 만드는 공장에서 애들 밥 해 줬어요. 애들 한 30명 되는 애들 밥 해줬으니깐 뭐."

하지만 아들은 군대를 갔다온 뒤로 집을 나가 연락을 끊었습니다.

그리고 지금껏 혼잡니다.

<녹취> 박이순 : "걔도 지금 마흔이 넘었지...오십이 다 됐구나. 닭띠, 닭띠니까. 아들 나이도 잊어먹었네 이제."

할머니의 월 수입은 정부에서 나오는 연금 36만 원과 폐지 수집으로 버는 돈이 전부.

월세 10만 원에 공과금까지 내면 살림은 늘 빠듯합니다.

정기적으로 찾아오는 사람도 1주일에 한 번씩 오는 독거노인 돌보미 뿐입니다.

<녹취> 박이순 : "아무도 없어요. 우리 시동생들도 있고 한데 내가 없이 사니깐 안 오더라고. 돈 보태달라 할까봐. 안 와봐. 한 번도 안 와봤어. 생각을 많이... 생각하면 눈물 나와."

할머니의 방에는 언젠가부터 곱게 다린 한 복 한 벌과 영정 사진이 걸려 있습니다.

경기도 파주 금촌역 부근의 판자촌...

좁다란 골목길을 따라 가면 77살 김선이 할머니의 집이 나옵니다.

김 할머니는 30대 중반에 남편과 헤어진 뒤부터 40년 가까이 혼자 살고 있습니다.

<녹취> 김선이 : "애들도 지금 어디 사는 지. 걔네도 내가 어디 사는지 몰라. 아무도 몰라."

할머니는 이가 없어 음식을 제대로 씹지 못하고, 다리가 불편해 늘 집에만 있습니다.

약을 달고 삽니다.

<녹취> 김선이 : "이가탄, 까스 활명수, 판콜에이... 하도 잠이 안 와서 수면제도 먹어."

우리는 할머니의 동의를 받아 관찰 카메라를 설치한 뒤 일상 생활을 살펴봤습니다.

오전 11시, 뒤늦게 일어나 약을 먹는 걸로 하루를 시작합니다.

아침식사로 차가운 국물을 떠 먹다 담배를 피웁니다.

낮에는 이불 속에 누워 TV를 보는 게 전붑니다.

방에선 큰 냉장고 소음만 들립니다.

화투를 꺼내 그림을 맞춰보는 게 유일한 소일 거립니다.

입을 제대로 다물기 힘들어 거즈 수건을 물고 생활합니다.

새벽 2시... 불꺼진 방에는 TV만 켜져 있습니다.

누웠다 앉았다를 반복하다 결국 새벽 3시에 다시 TV를 켭니다.

할머니를 관찰한 사흘 동안 집을 찾아 온 사람은 단 2명.

기초생활 수급비가 나온 날, 주문한 중국음식을 가져온 배달원과 복지관 노인 돌보미 뿐이었습니다.

가장 무서운 건 불면증이라고 했습니다.

<녹취> 김선이 : "가족이 있어 뭐가 있어. 그냥 저녁에 밥 잘 먹고 자는 것처럼 죽으면 제일 행복하지 뭐."

두 노인은 모두 정부에서 보호가 필요하다고 지정한 '고독사 고위험군'입니다.

전국에 있는 106만 명의 홀로 사는 노인 가운데 20만 명의 노인들이 여기 속해 있습니다.

정부는 이들에게 돌보미를 파견해 매주 한 번씩 안부를 확인하고 있지만, 예산이 부족해 20만 명 가운데 5만 명은 이 서비스에서 제외돼 있습니다.

<녹취> 김현미(보건복지부) : "독거노인종합센터 실장 제일 부족한 건 이분들에 대한 경제력을 저희들이 지원할 수 없다라는 거죠. 지금 저희가 하는 건 안전에 대한 확인만 하고 있을 뿐이에요. 이분이 혼자 사시는데 혹시 돌아가시진 않았는 지..."

상담센터에는 하루에도 몇 번씩 힘들고 외롭다는 노인들의 전화가 걸려 옵니다.

<녹취> 독거노인 : "혼자 이렇게 앉아 있으니 적적해가지고 네.. 그래서 전화 한 번 해 봤습니다."

<녹취> 독거노인 : "허리가 잘라지는 것처럼 아프고...흐흑... 말도 못해 다 거지가 돼서 사글세 사는데."

전북 김제시의 한 마을.

옹기종기 모여 있는 60가구 가운데 14집이 노인 홀로 사는 가구입니다.

할머니 서너 명이 주방에 모여 저녁 식사 준비에 한창입니다.

꼭 동네 잔칫날 같지만, 모두 이 집에 함께 사는 노인들입니다.

지방자치단체가 혼자 사는 노인들을 위해 경로당을 리모델링해 '그룹 홈' 일종의 공동 주택을 만든 겁니다.

<녹취> "혼자 고독하니 있는 것보다 여럿이 있으니까 좋고 또 혼자 아파서 안 오면 왜 그 집 안 왔냐 알아보면 아파서 안 왔으면 서로 협조해 주고 여러모로 좋죠."

본인 집을 자유롭게 오가지만, 특별한 일이 없으면 이 곳에서 함께 식사도 하고, 잠도 잡니다.

<녹취> 조순금(72세) : "물에다 말아서 먹든가 한가지 놓고 간단히 먹고 일어나 버리는데 여기서 먹으면 그래도 여러가지 먹고 여럿이 먹으니까 같은 밥이라도 여기서 먹는 게 더 먹는다고."

이부자리를 깔면서도 웃음이 끊이질 않습니다.

옷 벗는 걸 도와주고... 도란도란 이야기도 나눕니다.

<녹취> 김일순(그룹홈 주민) : "여기서 사는 게 제일 좋아요. (왜요?) 재밌잖아요. 난 장난을 좋아하는데."

김제시가 이렇게 조성한 공동 주택은 100여 곳...

1년에 3억 원 정도의 운영비가 들어가지만, 그만한 효과가 있다고 말합니다.

<녹취> 송해숙(김제시 주민복지과) : "확실히 얼굴이 밝아보이세요, 어르신들이. 그래서 이 시설을 저희는 1년에 19개 씩 늘려나가고 있거든요."

하지만 고독사는 노인들 만의 문제는 아닙니다.

홀로 죽은 이들의 유품을 정리하는 업체의 작업 현장...

음식이 말라붙은 냄비와 라면 봉지, 담배 꽁초가 나뒹굽니다.

20대 후반의 회사원이 숨진 채 발견된 장솝니다.

<녹취> 김석훈(유품정리업체 사장) : "대부분의 현장에 오면 이런식이에요. 술 드시고 혼자 외롭게 사시다가 우리가 고독사라고 하면 나이든 어르신 만 고독사라고 생각을 하는데 실제로 젊은 분들이 가시는 분들도 고독사에 해당하는 것 같아요. 얼마나 외로우셨겠어요. 힘들고..."

지난달 중순에는 전남 여수의 한 아파트에서 40대 남성이 숨진 지 여덟달 만에 미라 상태로 발견됐습니다.

현금 2만 4천 원과 주민등록증, 여덟달 동안 밀린 관리비 72만 원이 그가 남긴 전부였습니다.

<녹취> 류일재(여수경찰서 강력팀장) : "8개월된 걸로 보고 있고요. 그 안에 우편물이나 관리비 미납이라든가 이런 상황으로 볼 때 아마 2월에 사망한 걸로 보고 있습니다."

결혼도 안 했고, 마땅한 직업도 없었습니다.

유일한 혈육인 형네 식구도 지난2월, 설 때 본 게 마지막입니다.

<녹취> 류일재(여수경찰서 강력팀장) : "연락이 서로 안됐던 것 같아요. 아파트 관리사무소에서도 그렇게 찾아보려고 하진 않았고, 그냥 문 잠겨 있으니까."

지난해 초, 일본 nhk를 통해 방송된 무연사회(無緣社會)라는 프로그램입니다.

한 해 3만 2천 명이 사회적으로 고립된 채 고독한 죽음을 맞이하고 있는 내용은 일본 사회에 큰 충격을 던졌습니다.

<인터뷰> 이토료지(nhk 서울지국장) : "'무연사회' 현상의 하나가 예를 들면 고립사라고 보고 있어요. 그것 뿐이 아니라 서로 도와주는 시스템 같은 것이 없어졌다. 그게 더 아픈 부분이 아니냐는 거죠."

마지막 삶의 마무리까지 타인의 손에 맡기는 세상은 우리에게 시사하는 바가 큽니다.

1인 가구의 증가와 가족 해체, 불안정한 고용 등의 문제를 겪고 있는 우리 사회도 이를 막기 위한 제도 마련과 논의가 필요해 보입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- ‘고독死’ 혼자 맞는 죽음

-

- 입력 2011-11-28 08:08:18

오토바이를 타고 임대 아파트단지로 향하는 박종희 씨.

이 곳에 홀로 사는 노인 120여명에 일주일에 한 번씩, 유제품을 배달합니다.

<녹취> "할머니! 아유, 우유 그냥 있네. 안 드려도 되겠네..."

한 가정에 들어가자, 힘 없이 누워 있던 노인이 기다렸다는 듯 도움을 청합니다.

<녹취> "나, 병원에다 좀 데려다 줘. (네?) 병원에 좀."

<녹취> 신선희(주민) : "(자식 전화번호) 찾아가지고 연락을 해봐. 그리고 병원으로 모셔야지. 여기서 혼자 죽으면 어떻게 해. (아, 그러니깐.)"

이 곳에선 드문 일이 아닙니다.

지난 6월에 이 아파트에서 혼자 살던 80대 노인이 숨진 걸 처음 발견한 것도 바로 박 씨였습니다.

일주일이 지났는데도 배달한 야쿠르트가 그대로 있는 걸 보고 관리사무소에 알렸습니다.

<녹취> 박종희(야쿠르트 배달원) : "이 봉지가 그냥 있는 거예요. 그래서 안을 이렇게 들여다보니까 좀 냄새가 나기 시작했어요."

홀로 숨진 이 80대 노인은 시신을 인수하겠다는 유족이 없어 결국 해당 구청이 화장을 했습니다.

제가 나와 있는 곳은 서울 시립 승화원입니다.

이 곳에는 아무런 연고도 없이 서울에서 숨진 사람들의 유골함들이 놓여 있는데요.

최장 10년까지 보관이 되는데, 이 곳에 있는 유골함만 3천 기에 달합니다.

그야말로 외로운 죽음, 즉 고독사인데... 우리 사회는 이 문제에 대해 어떻게 대처하고 있는 지 취재했습니다.

아직 어둑한 시각.

75살 박이순 할머니가 부지런히 돌아다니며 폐지를 줍습니다.

새벽 4시부터 나왔지만 벌써 다른 사람들이 많이 주워 간 뒵니다.

<녹취> 박이순 : "오늘 아침엔 저기까지 갔다 왔어. 많이 했네."

새벽에 한 번, 저녁에 한 번 꼬박 한 달 동안 발품을 팔면 5, 6만 원 정도를 손에 쥡니다.

<녹취> "비하고 눈하고 안 오면은 다녀요. 에휴 그러니까 힘들어요. 나이가 칠십이 넘어갖고..."

할머니의 집은 서울 상계동의 반 지하방,

여기서 혼자 삽니다.

남편은, 할머니가 39살 때 병으로 숨졌습니다.

<녹취> "이런 것 꼽아 놓고 꽃이라도 보고 살아야지. 볼 사람이 아무도 없으니까. 흐흐."

쌀 한 말에 2천5백 원 하던 시절, 아들을 가르쳐야겠다는 생각에 단 돈 500원만 들고 무작정 서울로 올라왔습니다.

<녹취> 박이순 : "라벨 만드는 공장에서 애들 밥 해 줬어요. 애들 한 30명 되는 애들 밥 해줬으니깐 뭐."

하지만 아들은 군대를 갔다온 뒤로 집을 나가 연락을 끊었습니다.

그리고 지금껏 혼잡니다.

<녹취> 박이순 : "걔도 지금 마흔이 넘었지...오십이 다 됐구나. 닭띠, 닭띠니까. 아들 나이도 잊어먹었네 이제."

할머니의 월 수입은 정부에서 나오는 연금 36만 원과 폐지 수집으로 버는 돈이 전부.

월세 10만 원에 공과금까지 내면 살림은 늘 빠듯합니다.

정기적으로 찾아오는 사람도 1주일에 한 번씩 오는 독거노인 돌보미 뿐입니다.

<녹취> 박이순 : "아무도 없어요. 우리 시동생들도 있고 한데 내가 없이 사니깐 안 오더라고. 돈 보태달라 할까봐. 안 와봐. 한 번도 안 와봤어. 생각을 많이... 생각하면 눈물 나와."

할머니의 방에는 언젠가부터 곱게 다린 한 복 한 벌과 영정 사진이 걸려 있습니다.

경기도 파주 금촌역 부근의 판자촌...

좁다란 골목길을 따라 가면 77살 김선이 할머니의 집이 나옵니다.

김 할머니는 30대 중반에 남편과 헤어진 뒤부터 40년 가까이 혼자 살고 있습니다.

<녹취> 김선이 : "애들도 지금 어디 사는 지. 걔네도 내가 어디 사는지 몰라. 아무도 몰라."

할머니는 이가 없어 음식을 제대로 씹지 못하고, 다리가 불편해 늘 집에만 있습니다.

약을 달고 삽니다.

<녹취> 김선이 : "이가탄, 까스 활명수, 판콜에이... 하도 잠이 안 와서 수면제도 먹어."

우리는 할머니의 동의를 받아 관찰 카메라를 설치한 뒤 일상 생활을 살펴봤습니다.

오전 11시, 뒤늦게 일어나 약을 먹는 걸로 하루를 시작합니다.

아침식사로 차가운 국물을 떠 먹다 담배를 피웁니다.

낮에는 이불 속에 누워 TV를 보는 게 전붑니다.

방에선 큰 냉장고 소음만 들립니다.

화투를 꺼내 그림을 맞춰보는 게 유일한 소일 거립니다.

입을 제대로 다물기 힘들어 거즈 수건을 물고 생활합니다.

새벽 2시... 불꺼진 방에는 TV만 켜져 있습니다.

누웠다 앉았다를 반복하다 결국 새벽 3시에 다시 TV를 켭니다.

할머니를 관찰한 사흘 동안 집을 찾아 온 사람은 단 2명.

기초생활 수급비가 나온 날, 주문한 중국음식을 가져온 배달원과 복지관 노인 돌보미 뿐이었습니다.

가장 무서운 건 불면증이라고 했습니다.

<녹취> 김선이 : "가족이 있어 뭐가 있어. 그냥 저녁에 밥 잘 먹고 자는 것처럼 죽으면 제일 행복하지 뭐."

두 노인은 모두 정부에서 보호가 필요하다고 지정한 '고독사 고위험군'입니다.

전국에 있는 106만 명의 홀로 사는 노인 가운데 20만 명의 노인들이 여기 속해 있습니다.

정부는 이들에게 돌보미를 파견해 매주 한 번씩 안부를 확인하고 있지만, 예산이 부족해 20만 명 가운데 5만 명은 이 서비스에서 제외돼 있습니다.

<녹취> 김현미(보건복지부) : "독거노인종합센터 실장 제일 부족한 건 이분들에 대한 경제력을 저희들이 지원할 수 없다라는 거죠. 지금 저희가 하는 건 안전에 대한 확인만 하고 있을 뿐이에요. 이분이 혼자 사시는데 혹시 돌아가시진 않았는 지..."

상담센터에는 하루에도 몇 번씩 힘들고 외롭다는 노인들의 전화가 걸려 옵니다.

<녹취> 독거노인 : "혼자 이렇게 앉아 있으니 적적해가지고 네.. 그래서 전화 한 번 해 봤습니다."

<녹취> 독거노인 : "허리가 잘라지는 것처럼 아프고...흐흑... 말도 못해 다 거지가 돼서 사글세 사는데."

전북 김제시의 한 마을.

옹기종기 모여 있는 60가구 가운데 14집이 노인 홀로 사는 가구입니다.

할머니 서너 명이 주방에 모여 저녁 식사 준비에 한창입니다.

꼭 동네 잔칫날 같지만, 모두 이 집에 함께 사는 노인들입니다.

지방자치단체가 혼자 사는 노인들을 위해 경로당을 리모델링해 '그룹 홈' 일종의 공동 주택을 만든 겁니다.

<녹취> "혼자 고독하니 있는 것보다 여럿이 있으니까 좋고 또 혼자 아파서 안 오면 왜 그 집 안 왔냐 알아보면 아파서 안 왔으면 서로 협조해 주고 여러모로 좋죠."

본인 집을 자유롭게 오가지만, 특별한 일이 없으면 이 곳에서 함께 식사도 하고, 잠도 잡니다.

<녹취> 조순금(72세) : "물에다 말아서 먹든가 한가지 놓고 간단히 먹고 일어나 버리는데 여기서 먹으면 그래도 여러가지 먹고 여럿이 먹으니까 같은 밥이라도 여기서 먹는 게 더 먹는다고."

이부자리를 깔면서도 웃음이 끊이질 않습니다.

옷 벗는 걸 도와주고... 도란도란 이야기도 나눕니다.

<녹취> 김일순(그룹홈 주민) : "여기서 사는 게 제일 좋아요. (왜요?) 재밌잖아요. 난 장난을 좋아하는데."

김제시가 이렇게 조성한 공동 주택은 100여 곳...

1년에 3억 원 정도의 운영비가 들어가지만, 그만한 효과가 있다고 말합니다.

<녹취> 송해숙(김제시 주민복지과) : "확실히 얼굴이 밝아보이세요, 어르신들이. 그래서 이 시설을 저희는 1년에 19개 씩 늘려나가고 있거든요."

하지만 고독사는 노인들 만의 문제는 아닙니다.

홀로 죽은 이들의 유품을 정리하는 업체의 작업 현장...

음식이 말라붙은 냄비와 라면 봉지, 담배 꽁초가 나뒹굽니다.

20대 후반의 회사원이 숨진 채 발견된 장솝니다.

<녹취> 김석훈(유품정리업체 사장) : "대부분의 현장에 오면 이런식이에요. 술 드시고 혼자 외롭게 사시다가 우리가 고독사라고 하면 나이든 어르신 만 고독사라고 생각을 하는데 실제로 젊은 분들이 가시는 분들도 고독사에 해당하는 것 같아요. 얼마나 외로우셨겠어요. 힘들고..."

지난달 중순에는 전남 여수의 한 아파트에서 40대 남성이 숨진 지 여덟달 만에 미라 상태로 발견됐습니다.

현금 2만 4천 원과 주민등록증, 여덟달 동안 밀린 관리비 72만 원이 그가 남긴 전부였습니다.

<녹취> 류일재(여수경찰서 강력팀장) : "8개월된 걸로 보고 있고요. 그 안에 우편물이나 관리비 미납이라든가 이런 상황으로 볼 때 아마 2월에 사망한 걸로 보고 있습니다."

결혼도 안 했고, 마땅한 직업도 없었습니다.

유일한 혈육인 형네 식구도 지난2월, 설 때 본 게 마지막입니다.

<녹취> 류일재(여수경찰서 강력팀장) : "연락이 서로 안됐던 것 같아요. 아파트 관리사무소에서도 그렇게 찾아보려고 하진 않았고, 그냥 문 잠겨 있으니까."

지난해 초, 일본 nhk를 통해 방송된 무연사회(無緣社會)라는 프로그램입니다.

한 해 3만 2천 명이 사회적으로 고립된 채 고독한 죽음을 맞이하고 있는 내용은 일본 사회에 큰 충격을 던졌습니다.

<인터뷰> 이토료지(nhk 서울지국장) : "'무연사회' 현상의 하나가 예를 들면 고립사라고 보고 있어요. 그것 뿐이 아니라 서로 도와주는 시스템 같은 것이 없어졌다. 그게 더 아픈 부분이 아니냐는 거죠."

마지막 삶의 마무리까지 타인의 손에 맡기는 세상은 우리에게 시사하는 바가 큽니다.

1인 가구의 증가와 가족 해체, 불안정한 고용 등의 문제를 겪고 있는 우리 사회도 이를 막기 위한 제도 마련과 논의가 필요해 보입니다.

-

-

김시원 기자 siwon@kbs.co.kr

김시원 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[단독] ‘공천개입 핵심 물증’ 윤상현 휴대전화 미제출…야간 추가 압수수색도 실패](/data/layer/904/2025/07/20250709_dRidEM.png)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.