[취재후] 마약 쇼핑몰 ‘영화’ 아닌 ‘현실’…“마약 1g 주문할게요”

입력 2015.06.17 (18:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

■ 대한민국, 금기(禁忌)의 ‘마약’

* 마약[narcotic, 痲藥] : 모르핀·코카인·아편 등과 그 유도체. 미량으로 강력한 진통작용과 마취작용을 지니며, 계속 사용하면 습관성이 생기는 물질. 마약의 정의입니다.

8, 90년 대 장국영이나 주윤발이 나오던 '홍콩 느아르 영화'를 기억하십니까? 대부분 암흑가를 배경으로 한 '마약 거래'가 소재였습니다. 요즘도 그렇습니다. '마약'은 영화의 단골 소재입니다. 쉽게 접할 수 없는, 그래서 '우리'와 전혀 상관없는 '금기'라는 인식 때문입니다.

.jpg)

■ 위험한 거래, ‘우리 이웃’이 주인공

이런 마약이 내 주변 아주 가까운 곳에 독버섯처럼 퍼지고 있습니다.

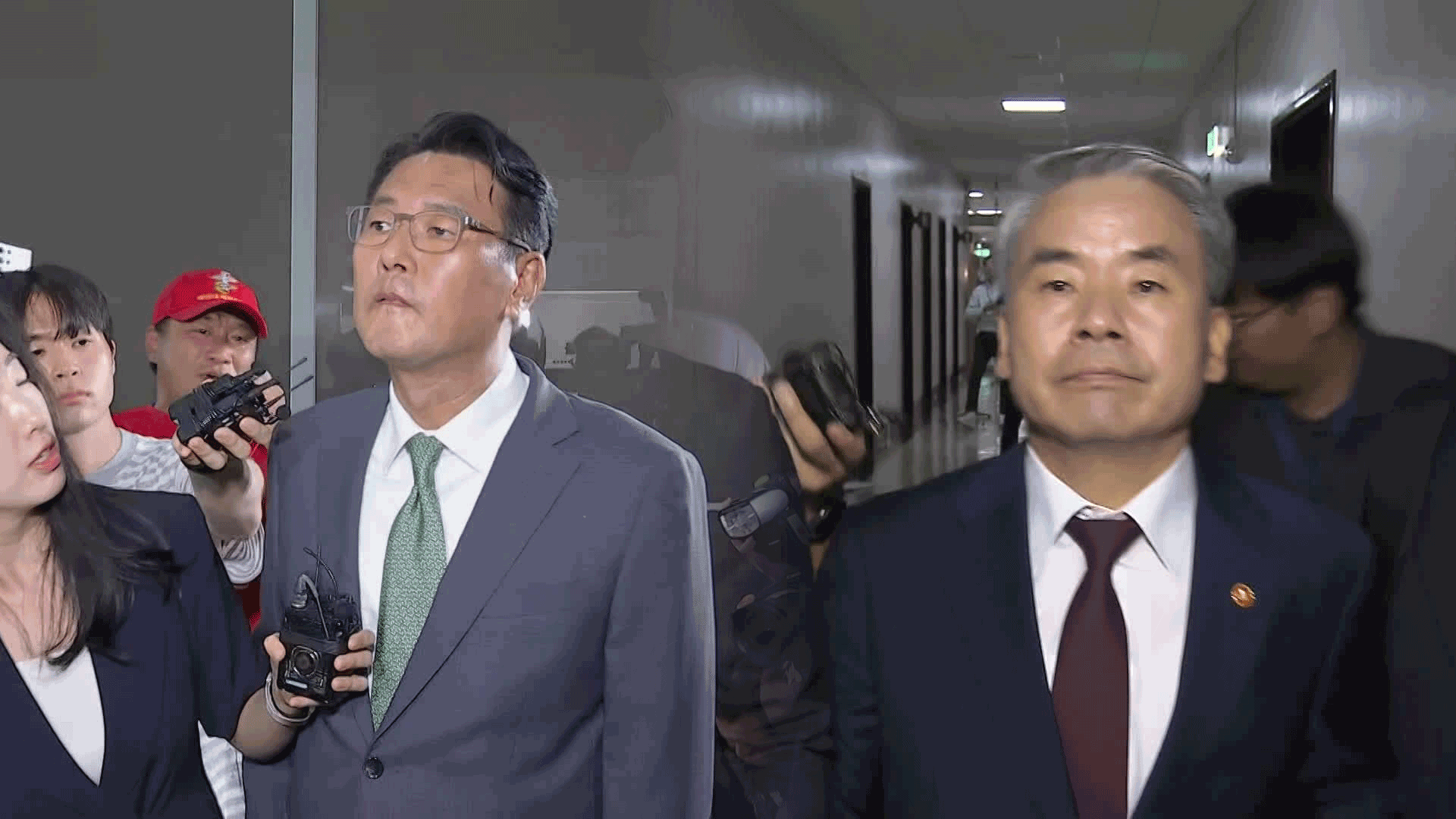

마약을 구매해 투약한 85명이 경찰에 붙잡혔습니다. 85명, 면면이 놀랐습니다. 의사, 현직 교사, 골프 강사, 회사원, 대학생도 있습니다. 나이도, 성별도, 사는 곳도 다양합니다. 과거 주를 이루던 마약사범들과는 분명 달랐습니다.

취재에서 알게 된 마약 구매자는 회사원이었습니다. 30대 초반의 아주 평범한 남성입니다. 영화에서 보던 눈 밑 퍼런 '중독자'도 아닙니다. 뒷골목을 전전해 마약을 찾아다니지도 않았습니다. 그저 인터넷을 하다, 몇 번의 클릭으로 마약을 손에 넣었습니다. 시작은 그저 '호기심'이었습니다. 마약이 '영화'가 아닌, '현실'인 이유입니다.

.jpg)

■ ‘선택’부터 ‘배송’까지…‘마약 쇼핑몰’의 실체

마약 거래가 진화하고 있습니다. 이번에도 인터넷입니다. SNS나 동영상 사이트에 한 줄짜리 광고 글이 전부입니다. 이렇게 접선에 성공하면, 다음은 스마트폰 메신저입니다.

"이번에는 1g만 주세요.", "이건 어떤 효과예요?"

경찰에서 확인한 메신저 대화 내용입니다. 필로폰과 대마, 엑스터시와 속칭 '물뽕'으로 불리는 GHB, 신종마약 '몰리'. 마약의 종류와 효과를 적은 '메뉴판'도 있었습니다. 온라인 쇼핑몰에서 물건을 고르듯, 마약을 취향(?)껏 살 수 있었습니다.

마약 쇼핑몰의 마지막 절차는 역시 '배송'입니다. 모든 종류의 택배가 동원됐습니다. 오토바이, 무인보관함, 우편… 파는 사람과 사는 사람만의 '은밀한 거래'가 가능했습니다. 선택부터 배송까지, 여느 쇼핑몰과 다르지 않습니다. 죄의식 없이, 아주 간편하게 거래할 수 있는 구조입니다. 인터넷을 통한 마약 거래가 급증하는 이유가 여기에 있습니다. 2012년 86명이던 인터넷 이용 마약 사범은 2013년 459명, 지난해에는 800명으로 늘었습니다.

"과거에는 마약 밀수자들이 중독자들을 찾아다니면서 마약 거래가 이뤄졌습니다. 하지만 요즘은 얼굴 없는 인터넷으로 서로 모르는 가운데 이뤄지기 때문에 그 위험성이 있는 것입니다."

전경수(한국 사이버 시민 마약감시단장) 인터뷰 中

■ 국제 조직의 표적 된 ‘마약 청정국’

주목할 점이 또 있습니다. 마약이 유통된 경로입니다. 적발된 마약은 미국, 중국, 홍콩에서 들어왔습니다. 문제는 한국 판매책이 거둬들인 수익금 대부분이 해외로 빠져나갔다는 것입니다. 한국 판매책은 매월 100~200만 원 정도의 수수료만 받아 챙겼습니다. 경찰이 기존 마약 사건과 달리 국제 마약조직과의 연계성에 주목하고 있는 것도 이 때문입니다.

뿐만 아닙니다. 올 초, 식물성 마약 '카트(Khat)'를 취재한 적이 있습니다. 아프리카 산 식물성 신종 마약인데, 국내에서 처음으로 적발됐습니다. 3톤이 넘는 양이 국제 특송화물로 밀반입된 사건이었습니다. 당시에도 에티오피아인 2명이 국제 마약 조직원으로 지목됐습니다. 마약 청정국이라고 자부하고 있는 우리나라가 국제 조직의 표적이 된 것 아니냐는 우려가 커지는 까닭입니다.

[연관기사]

☞ [뉴스9(경인)] 의사에 교사·대학생 까지…‘마약 쇼핑몰’ 된 SNS

* 마약[narcotic, 痲藥] : 모르핀·코카인·아편 등과 그 유도체. 미량으로 강력한 진통작용과 마취작용을 지니며, 계속 사용하면 습관성이 생기는 물질. 마약의 정의입니다.

8, 90년 대 장국영이나 주윤발이 나오던 '홍콩 느아르 영화'를 기억하십니까? 대부분 암흑가를 배경으로 한 '마약 거래'가 소재였습니다. 요즘도 그렇습니다. '마약'은 영화의 단골 소재입니다. 쉽게 접할 수 없는, 그래서 '우리'와 전혀 상관없는 '금기'라는 인식 때문입니다.

.jpg)

■ 위험한 거래, ‘우리 이웃’이 주인공

이런 마약이 내 주변 아주 가까운 곳에 독버섯처럼 퍼지고 있습니다.

마약을 구매해 투약한 85명이 경찰에 붙잡혔습니다. 85명, 면면이 놀랐습니다. 의사, 현직 교사, 골프 강사, 회사원, 대학생도 있습니다. 나이도, 성별도, 사는 곳도 다양합니다. 과거 주를 이루던 마약사범들과는 분명 달랐습니다.

취재에서 알게 된 마약 구매자는 회사원이었습니다. 30대 초반의 아주 평범한 남성입니다. 영화에서 보던 눈 밑 퍼런 '중독자'도 아닙니다. 뒷골목을 전전해 마약을 찾아다니지도 않았습니다. 그저 인터넷을 하다, 몇 번의 클릭으로 마약을 손에 넣었습니다. 시작은 그저 '호기심'이었습니다. 마약이 '영화'가 아닌, '현실'인 이유입니다.

.jpg)

■ ‘선택’부터 ‘배송’까지…‘마약 쇼핑몰’의 실체

마약 거래가 진화하고 있습니다. 이번에도 인터넷입니다. SNS나 동영상 사이트에 한 줄짜리 광고 글이 전부입니다. 이렇게 접선에 성공하면, 다음은 스마트폰 메신저입니다.

"이번에는 1g만 주세요.", "이건 어떤 효과예요?"

경찰에서 확인한 메신저 대화 내용입니다. 필로폰과 대마, 엑스터시와 속칭 '물뽕'으로 불리는 GHB, 신종마약 '몰리'. 마약의 종류와 효과를 적은 '메뉴판'도 있었습니다. 온라인 쇼핑몰에서 물건을 고르듯, 마약을 취향(?)껏 살 수 있었습니다.

마약 쇼핑몰의 마지막 절차는 역시 '배송'입니다. 모든 종류의 택배가 동원됐습니다. 오토바이, 무인보관함, 우편… 파는 사람과 사는 사람만의 '은밀한 거래'가 가능했습니다. 선택부터 배송까지, 여느 쇼핑몰과 다르지 않습니다. 죄의식 없이, 아주 간편하게 거래할 수 있는 구조입니다. 인터넷을 통한 마약 거래가 급증하는 이유가 여기에 있습니다. 2012년 86명이던 인터넷 이용 마약 사범은 2013년 459명, 지난해에는 800명으로 늘었습니다.

"과거에는 마약 밀수자들이 중독자들을 찾아다니면서 마약 거래가 이뤄졌습니다. 하지만 요즘은 얼굴 없는 인터넷으로 서로 모르는 가운데 이뤄지기 때문에 그 위험성이 있는 것입니다."

전경수(한국 사이버 시민 마약감시단장) 인터뷰 中

■ 국제 조직의 표적 된 ‘마약 청정국’

주목할 점이 또 있습니다. 마약이 유통된 경로입니다. 적발된 마약은 미국, 중국, 홍콩에서 들어왔습니다. 문제는 한국 판매책이 거둬들인 수익금 대부분이 해외로 빠져나갔다는 것입니다. 한국 판매책은 매월 100~200만 원 정도의 수수료만 받아 챙겼습니다. 경찰이 기존 마약 사건과 달리 국제 마약조직과의 연계성에 주목하고 있는 것도 이 때문입니다.

뿐만 아닙니다. 올 초, 식물성 마약 '카트(Khat)'를 취재한 적이 있습니다. 아프리카 산 식물성 신종 마약인데, 국내에서 처음으로 적발됐습니다. 3톤이 넘는 양이 국제 특송화물로 밀반입된 사건이었습니다. 당시에도 에티오피아인 2명이 국제 마약 조직원으로 지목됐습니다. 마약 청정국이라고 자부하고 있는 우리나라가 국제 조직의 표적이 된 것 아니냐는 우려가 커지는 까닭입니다.

[연관기사]

☞ [뉴스9(경인)] 의사에 교사·대학생 까지…‘마약 쇼핑몰’ 된 SNS

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [취재후] 마약 쇼핑몰 ‘영화’ 아닌 ‘현실’…“마약 1g 주문할게요”

-

- 입력 2015-06-17 18:13:16

■ 대한민국, 금기(禁忌)의 ‘마약’

* 마약[narcotic, 痲藥] : 모르핀·코카인·아편 등과 그 유도체. 미량으로 강력한 진통작용과 마취작용을 지니며, 계속 사용하면 습관성이 생기는 물질. 마약의 정의입니다.

8, 90년 대 장국영이나 주윤발이 나오던 '홍콩 느아르 영화'를 기억하십니까? 대부분 암흑가를 배경으로 한 '마약 거래'가 소재였습니다. 요즘도 그렇습니다. '마약'은 영화의 단골 소재입니다. 쉽게 접할 수 없는, 그래서 '우리'와 전혀 상관없는 '금기'라는 인식 때문입니다.

.jpg) ■ 위험한 거래, ‘우리 이웃’이 주인공

이런 마약이 내 주변 아주 가까운 곳에 독버섯처럼 퍼지고 있습니다.

마약을 구매해 투약한 85명이 경찰에 붙잡혔습니다. 85명, 면면이 놀랐습니다. 의사, 현직 교사, 골프 강사, 회사원, 대학생도 있습니다. 나이도, 성별도, 사는 곳도 다양합니다. 과거 주를 이루던 마약사범들과는 분명 달랐습니다.

취재에서 알게 된 마약 구매자는 회사원이었습니다. 30대 초반의 아주 평범한 남성입니다. 영화에서 보던 눈 밑 퍼런 '중독자'도 아닙니다. 뒷골목을 전전해 마약을 찾아다니지도 않았습니다. 그저 인터넷을 하다, 몇 번의 클릭으로 마약을 손에 넣었습니다. 시작은 그저 '호기심'이었습니다. 마약이 '영화'가 아닌, '현실'인 이유입니다.

■ 위험한 거래, ‘우리 이웃’이 주인공

이런 마약이 내 주변 아주 가까운 곳에 독버섯처럼 퍼지고 있습니다.

마약을 구매해 투약한 85명이 경찰에 붙잡혔습니다. 85명, 면면이 놀랐습니다. 의사, 현직 교사, 골프 강사, 회사원, 대학생도 있습니다. 나이도, 성별도, 사는 곳도 다양합니다. 과거 주를 이루던 마약사범들과는 분명 달랐습니다.

취재에서 알게 된 마약 구매자는 회사원이었습니다. 30대 초반의 아주 평범한 남성입니다. 영화에서 보던 눈 밑 퍼런 '중독자'도 아닙니다. 뒷골목을 전전해 마약을 찾아다니지도 않았습니다. 그저 인터넷을 하다, 몇 번의 클릭으로 마약을 손에 넣었습니다. 시작은 그저 '호기심'이었습니다. 마약이 '영화'가 아닌, '현실'인 이유입니다.

.jpg) ■ ‘선택’부터 ‘배송’까지…‘마약 쇼핑몰’의 실체

마약 거래가 진화하고 있습니다. 이번에도 인터넷입니다. SNS나 동영상 사이트에 한 줄짜리 광고 글이 전부입니다. 이렇게 접선에 성공하면, 다음은 스마트폰 메신저입니다.

"이번에는 1g만 주세요.", "이건 어떤 효과예요?"

경찰에서 확인한 메신저 대화 내용입니다. 필로폰과 대마, 엑스터시와 속칭 '물뽕'으로 불리는 GHB, 신종마약 '몰리'. 마약의 종류와 효과를 적은 '메뉴판'도 있었습니다. 온라인 쇼핑몰에서 물건을 고르듯, 마약을 취향(?)껏 살 수 있었습니다.

마약 쇼핑몰의 마지막 절차는 역시 '배송'입니다. 모든 종류의 택배가 동원됐습니다. 오토바이, 무인보관함, 우편… 파는 사람과 사는 사람만의 '은밀한 거래'가 가능했습니다. 선택부터 배송까지, 여느 쇼핑몰과 다르지 않습니다. 죄의식 없이, 아주 간편하게 거래할 수 있는 구조입니다. 인터넷을 통한 마약 거래가 급증하는 이유가 여기에 있습니다. 2012년 86명이던 인터넷 이용 마약 사범은 2013년 459명, 지난해에는 800명으로 늘었습니다.

"과거에는 마약 밀수자들이 중독자들을 찾아다니면서 마약 거래가 이뤄졌습니다. 하지만 요즘은 얼굴 없는 인터넷으로 서로 모르는 가운데 이뤄지기 때문에 그 위험성이 있는 것입니다."

전경수(한국 사이버 시민 마약감시단장) 인터뷰 中

■ 국제 조직의 표적 된 ‘마약 청정국’

주목할 점이 또 있습니다. 마약이 유통된 경로입니다. 적발된 마약은 미국, 중국, 홍콩에서 들어왔습니다. 문제는 한국 판매책이 거둬들인 수익금 대부분이 해외로 빠져나갔다는 것입니다. 한국 판매책은 매월 100~200만 원 정도의 수수료만 받아 챙겼습니다. 경찰이 기존 마약 사건과 달리 국제 마약조직과의 연계성에 주목하고 있는 것도 이 때문입니다.

뿐만 아닙니다. 올 초, 식물성 마약 '카트(Khat)'를 취재한 적이 있습니다. 아프리카 산 식물성 신종 마약인데, 국내에서 처음으로 적발됐습니다. 3톤이 넘는 양이 국제 특송화물로 밀반입된 사건이었습니다. 당시에도 에티오피아인 2명이 국제 마약 조직원으로 지목됐습니다. 마약 청정국이라고 자부하고 있는 우리나라가 국제 조직의 표적이 된 것 아니냐는 우려가 커지는 까닭입니다.

[연관기사]

☞ [뉴스9(경인)] 의사에 교사·대학생 까지…‘마약 쇼핑몰’ 된 SNS

■ ‘선택’부터 ‘배송’까지…‘마약 쇼핑몰’의 실체

마약 거래가 진화하고 있습니다. 이번에도 인터넷입니다. SNS나 동영상 사이트에 한 줄짜리 광고 글이 전부입니다. 이렇게 접선에 성공하면, 다음은 스마트폰 메신저입니다.

"이번에는 1g만 주세요.", "이건 어떤 효과예요?"

경찰에서 확인한 메신저 대화 내용입니다. 필로폰과 대마, 엑스터시와 속칭 '물뽕'으로 불리는 GHB, 신종마약 '몰리'. 마약의 종류와 효과를 적은 '메뉴판'도 있었습니다. 온라인 쇼핑몰에서 물건을 고르듯, 마약을 취향(?)껏 살 수 있었습니다.

마약 쇼핑몰의 마지막 절차는 역시 '배송'입니다. 모든 종류의 택배가 동원됐습니다. 오토바이, 무인보관함, 우편… 파는 사람과 사는 사람만의 '은밀한 거래'가 가능했습니다. 선택부터 배송까지, 여느 쇼핑몰과 다르지 않습니다. 죄의식 없이, 아주 간편하게 거래할 수 있는 구조입니다. 인터넷을 통한 마약 거래가 급증하는 이유가 여기에 있습니다. 2012년 86명이던 인터넷 이용 마약 사범은 2013년 459명, 지난해에는 800명으로 늘었습니다.

"과거에는 마약 밀수자들이 중독자들을 찾아다니면서 마약 거래가 이뤄졌습니다. 하지만 요즘은 얼굴 없는 인터넷으로 서로 모르는 가운데 이뤄지기 때문에 그 위험성이 있는 것입니다."

전경수(한국 사이버 시민 마약감시단장) 인터뷰 中

■ 국제 조직의 표적 된 ‘마약 청정국’

주목할 점이 또 있습니다. 마약이 유통된 경로입니다. 적발된 마약은 미국, 중국, 홍콩에서 들어왔습니다. 문제는 한국 판매책이 거둬들인 수익금 대부분이 해외로 빠져나갔다는 것입니다. 한국 판매책은 매월 100~200만 원 정도의 수수료만 받아 챙겼습니다. 경찰이 기존 마약 사건과 달리 국제 마약조직과의 연계성에 주목하고 있는 것도 이 때문입니다.

뿐만 아닙니다. 올 초, 식물성 마약 '카트(Khat)'를 취재한 적이 있습니다. 아프리카 산 식물성 신종 마약인데, 국내에서 처음으로 적발됐습니다. 3톤이 넘는 양이 국제 특송화물로 밀반입된 사건이었습니다. 당시에도 에티오피아인 2명이 국제 마약 조직원으로 지목됐습니다. 마약 청정국이라고 자부하고 있는 우리나라가 국제 조직의 표적이 된 것 아니냐는 우려가 커지는 까닭입니다.

[연관기사]

☞ [뉴스9(경인)] 의사에 교사·대학생 까지…‘마약 쇼핑몰’ 된 SNS

.jpg) ■ 위험한 거래, ‘우리 이웃’이 주인공

이런 마약이 내 주변 아주 가까운 곳에 독버섯처럼 퍼지고 있습니다.

마약을 구매해 투약한 85명이 경찰에 붙잡혔습니다. 85명, 면면이 놀랐습니다. 의사, 현직 교사, 골프 강사, 회사원, 대학생도 있습니다. 나이도, 성별도, 사는 곳도 다양합니다. 과거 주를 이루던 마약사범들과는 분명 달랐습니다.

취재에서 알게 된 마약 구매자는 회사원이었습니다. 30대 초반의 아주 평범한 남성입니다. 영화에서 보던 눈 밑 퍼런 '중독자'도 아닙니다. 뒷골목을 전전해 마약을 찾아다니지도 않았습니다. 그저 인터넷을 하다, 몇 번의 클릭으로 마약을 손에 넣었습니다. 시작은 그저 '호기심'이었습니다. 마약이 '영화'가 아닌, '현실'인 이유입니다.

■ 위험한 거래, ‘우리 이웃’이 주인공

이런 마약이 내 주변 아주 가까운 곳에 독버섯처럼 퍼지고 있습니다.

마약을 구매해 투약한 85명이 경찰에 붙잡혔습니다. 85명, 면면이 놀랐습니다. 의사, 현직 교사, 골프 강사, 회사원, 대학생도 있습니다. 나이도, 성별도, 사는 곳도 다양합니다. 과거 주를 이루던 마약사범들과는 분명 달랐습니다.

취재에서 알게 된 마약 구매자는 회사원이었습니다. 30대 초반의 아주 평범한 남성입니다. 영화에서 보던 눈 밑 퍼런 '중독자'도 아닙니다. 뒷골목을 전전해 마약을 찾아다니지도 않았습니다. 그저 인터넷을 하다, 몇 번의 클릭으로 마약을 손에 넣었습니다. 시작은 그저 '호기심'이었습니다. 마약이 '영화'가 아닌, '현실'인 이유입니다.

.jpg) ■ ‘선택’부터 ‘배송’까지…‘마약 쇼핑몰’의 실체

마약 거래가 진화하고 있습니다. 이번에도 인터넷입니다. SNS나 동영상 사이트에 한 줄짜리 광고 글이 전부입니다. 이렇게 접선에 성공하면, 다음은 스마트폰 메신저입니다.

"이번에는 1g만 주세요.", "이건 어떤 효과예요?"

경찰에서 확인한 메신저 대화 내용입니다. 필로폰과 대마, 엑스터시와 속칭 '물뽕'으로 불리는 GHB, 신종마약 '몰리'. 마약의 종류와 효과를 적은 '메뉴판'도 있었습니다. 온라인 쇼핑몰에서 물건을 고르듯, 마약을 취향(?)껏 살 수 있었습니다.

마약 쇼핑몰의 마지막 절차는 역시 '배송'입니다. 모든 종류의 택배가 동원됐습니다. 오토바이, 무인보관함, 우편… 파는 사람과 사는 사람만의 '은밀한 거래'가 가능했습니다. 선택부터 배송까지, 여느 쇼핑몰과 다르지 않습니다. 죄의식 없이, 아주 간편하게 거래할 수 있는 구조입니다. 인터넷을 통한 마약 거래가 급증하는 이유가 여기에 있습니다. 2012년 86명이던 인터넷 이용 마약 사범은 2013년 459명, 지난해에는 800명으로 늘었습니다.

"과거에는 마약 밀수자들이 중독자들을 찾아다니면서 마약 거래가 이뤄졌습니다. 하지만 요즘은 얼굴 없는 인터넷으로 서로 모르는 가운데 이뤄지기 때문에 그 위험성이 있는 것입니다."

전경수(한국 사이버 시민 마약감시단장) 인터뷰 中

■ 국제 조직의 표적 된 ‘마약 청정국’

주목할 점이 또 있습니다. 마약이 유통된 경로입니다. 적발된 마약은 미국, 중국, 홍콩에서 들어왔습니다. 문제는 한국 판매책이 거둬들인 수익금 대부분이 해외로 빠져나갔다는 것입니다. 한국 판매책은 매월 100~200만 원 정도의 수수료만 받아 챙겼습니다. 경찰이 기존 마약 사건과 달리 국제 마약조직과의 연계성에 주목하고 있는 것도 이 때문입니다.

뿐만 아닙니다. 올 초, 식물성 마약 '카트(Khat)'를 취재한 적이 있습니다. 아프리카 산 식물성 신종 마약인데, 국내에서 처음으로 적발됐습니다. 3톤이 넘는 양이 국제 특송화물로 밀반입된 사건이었습니다. 당시에도 에티오피아인 2명이 국제 마약 조직원으로 지목됐습니다. 마약 청정국이라고 자부하고 있는 우리나라가 국제 조직의 표적이 된 것 아니냐는 우려가 커지는 까닭입니다.

[연관기사]

☞ [뉴스9(경인)] 의사에 교사·대학생 까지…‘마약 쇼핑몰’ 된 SNS

■ ‘선택’부터 ‘배송’까지…‘마약 쇼핑몰’의 실체

마약 거래가 진화하고 있습니다. 이번에도 인터넷입니다. SNS나 동영상 사이트에 한 줄짜리 광고 글이 전부입니다. 이렇게 접선에 성공하면, 다음은 스마트폰 메신저입니다.

"이번에는 1g만 주세요.", "이건 어떤 효과예요?"

경찰에서 확인한 메신저 대화 내용입니다. 필로폰과 대마, 엑스터시와 속칭 '물뽕'으로 불리는 GHB, 신종마약 '몰리'. 마약의 종류와 효과를 적은 '메뉴판'도 있었습니다. 온라인 쇼핑몰에서 물건을 고르듯, 마약을 취향(?)껏 살 수 있었습니다.

마약 쇼핑몰의 마지막 절차는 역시 '배송'입니다. 모든 종류의 택배가 동원됐습니다. 오토바이, 무인보관함, 우편… 파는 사람과 사는 사람만의 '은밀한 거래'가 가능했습니다. 선택부터 배송까지, 여느 쇼핑몰과 다르지 않습니다. 죄의식 없이, 아주 간편하게 거래할 수 있는 구조입니다. 인터넷을 통한 마약 거래가 급증하는 이유가 여기에 있습니다. 2012년 86명이던 인터넷 이용 마약 사범은 2013년 459명, 지난해에는 800명으로 늘었습니다.

"과거에는 마약 밀수자들이 중독자들을 찾아다니면서 마약 거래가 이뤄졌습니다. 하지만 요즘은 얼굴 없는 인터넷으로 서로 모르는 가운데 이뤄지기 때문에 그 위험성이 있는 것입니다."

전경수(한국 사이버 시민 마약감시단장) 인터뷰 中

■ 국제 조직의 표적 된 ‘마약 청정국’

주목할 점이 또 있습니다. 마약이 유통된 경로입니다. 적발된 마약은 미국, 중국, 홍콩에서 들어왔습니다. 문제는 한국 판매책이 거둬들인 수익금 대부분이 해외로 빠져나갔다는 것입니다. 한국 판매책은 매월 100~200만 원 정도의 수수료만 받아 챙겼습니다. 경찰이 기존 마약 사건과 달리 국제 마약조직과의 연계성에 주목하고 있는 것도 이 때문입니다.

뿐만 아닙니다. 올 초, 식물성 마약 '카트(Khat)'를 취재한 적이 있습니다. 아프리카 산 식물성 신종 마약인데, 국내에서 처음으로 적발됐습니다. 3톤이 넘는 양이 국제 특송화물로 밀반입된 사건이었습니다. 당시에도 에티오피아인 2명이 국제 마약 조직원으로 지목됐습니다. 마약 청정국이라고 자부하고 있는 우리나라가 국제 조직의 표적이 된 것 아니냐는 우려가 커지는 까닭입니다.

[연관기사]

☞ [뉴스9(경인)] 의사에 교사·대학생 까지…‘마약 쇼핑몰’ 된 SNS

-

-

임재성 기자 newsism@kbs.co.kr

임재성 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.