[대담한 경제] 기술 혁명 끝…저성장 암흑기 왔다?

입력 2015.07.07 (08:48)

수정 2015.07.07 (10:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

<앵커 멘트>

경제에 대한 해박한 지식, 경제에 대한 남다른 시선을 제시해 줄 [대담한 경제] 순선데요.

스마트폰, 드론, 3D프린터 10년 전에는 없었던 물건들인데요.

우리는 항상 놀라운 기술 혁명을 경험해 왔기 때문에 이 같은 혁신은 영원히 계속될 것이라고 생각하기 쉬운데요.

실제로는 기술 발전 속도가 항상 가속화된 것만은 아니라고 합니다.

특히 최근에는 전 세계에서 생산성 향상 속도가 둔화되는 현상이 나타났다고 하는데요.

박종훈 기자와 함께 자세한 얘기 나눠보겠습니다.

<기자 멘트>

전 세계에 나타나고 있는 저성장 얘기하기 앞서 먼저 항공기에 대한 얘기부터 시작할까 하는데요.

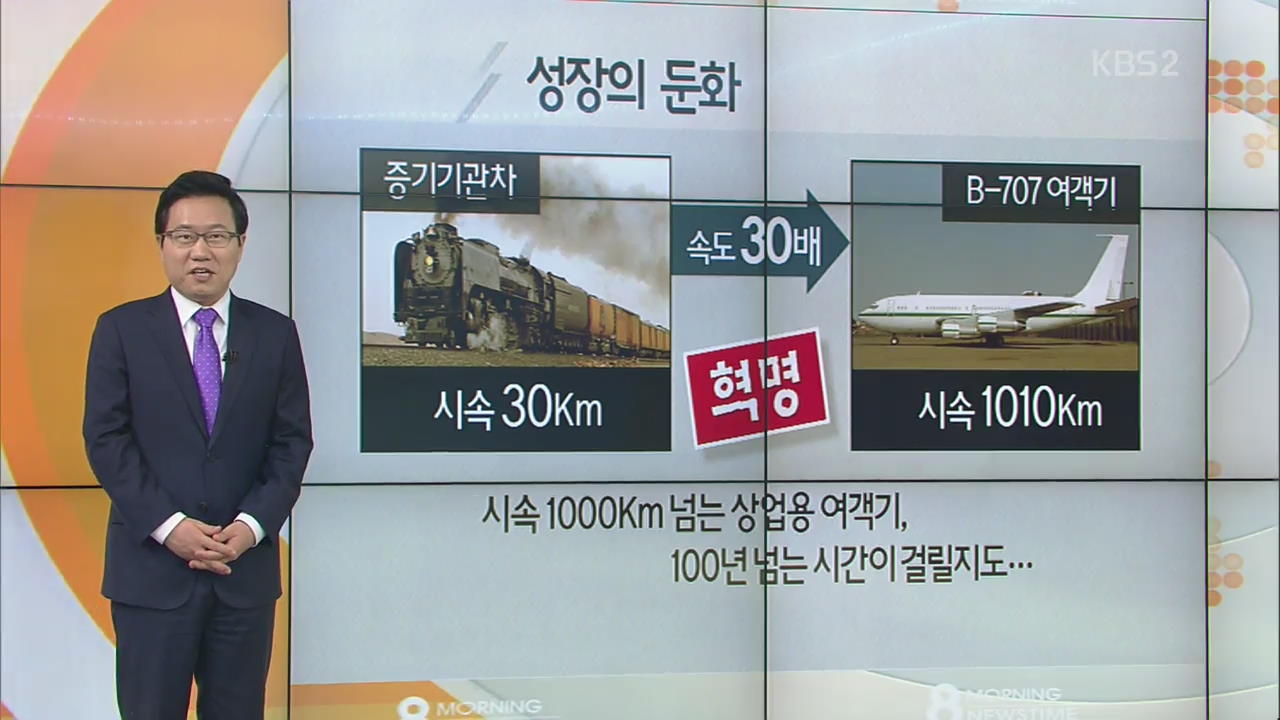

1957년 미국 보잉사는 최고 시속 1,010km인 경이적인 여객기 ‘B-707’기를 발표했습니다.

당시 가장 빠른 운송수단이었던 증기기관차가 시속 30km로 달렸던 것에 비하면 무려 30배나 더 빨라진 B-707 여객기는 가히 혁명이라 말할 수 있었습니다.

당시에는 인류의 이동 속도가 급속히 빨라지던 시대였기 때문에 계속해서 더 빠른 교통수단이 등장할 것이라는 꿈에 부풀어 있었죠.

그러나 이 같은 기대와 달리 인류가 상업적으로 이동할 수 있는 이동 속도는 50년이 훨씬 지난 지금도 시속 1,000km라는 한계에 묶여 있는데요.

최근에는 음속의 4배로 날아다닐 수 있는 ‘성층권 여객기’에 대한 구상이 나오고 있긴 하지만, 경제성 문제뿐만 아니라 환경 문제를 해결하기가 쉽지 않기 때문에 상용화에는 오랜 시간이 걸릴 것으로 보입니다.

결국 이대로 간다면 1957년에 돌파한 상업용 여객기의 최고 시속인 1,000km대를 훨씬 넘어서려면 100년이 넘는 시간이 걸릴지도 모릅니다.

이처럼 특정 기술의 발전에는 한계가 있기 때문에, 새로운 혁신이 등장해 과거의 기술을 대체하지 못하면 생산성 향상 속도는 급격히 정체되는데요.

지금까지 우리 인류는 이런 정체 상황을 여러 번 겪어 왔고, 그 때마다 이를 극복할 수 있었던 것은 철도나 전기처럼 놀라운 기술 혁신이 일어나 주었기 때문이다.

대략 50년에서 60년을 주기로 일어난 기술 혁신의 물결에 따라 인류는 거대한 호황과 불황을 반복적으로 겪어왔던 것이죠.

이런 관점에서 볼 때, 가장 최근에 인류가 경험한 가장 최근의 혁신은 1980년대부터 시작된 정보통신 혁명이라고 할 수 있는데요.

하지만 정보통신 기술은 그 이전의 기술 혁신들과는 달리 생산성을 획기적으로 끌어올리는지는 못했는데요.

1987년 노벨 경제학상 수상자이자 성장이론의 거장이라고 할 수 있는 로버트 솔로우 교수는 “여기저기서 컴퓨터 시대가 온 것은 확인할 수 있지만, 생산성 통계에서는 그렇지 못하다고 평가했습니다.

그리고 이처럼 정보통신에 대한 투자가 생산성 향상으로 이어지지 못하는 현상을 ‘생산성 패러독스’라 불렀습니다.

그 뒤 많은 경제학자들이 솔로우의 생산성 패러독스가 틀렸음을 증명하려고 도전했지만, 아직도 정보통신 혁명이 엄청난 생산성 향상을 가져왔다는 명확한 증거는 나타나지 않고 있는데요.

심지어 장하준 케임브릿지대 교수는 그의 저서 『그들이 말하지 않는 23가지』에서 인터넷 혁명이 세탁기보다도 세상을 변화시키지 못했다는 혹독한 평가를 내렸습니다.

또 2012년 미국의 로버트 고든 노스웨스턴대 교수는 1990년대 인터넷 기술 혁신이 모두 신화에 불과한 것이며, 앞으로 이 미약한 혁신마저 사라져 경제성장은 더욱 크게 둔화될 것이라고 우려했습니다.

미국의 대표적인 경제조사기관인 컨퍼런스 보드는 기술혁신에 다른 생산성을 나타내는 ‘총요소생산성’ 증가 속도가 급속히 추락하고 있다는 경고를 내놨는데요.

1997년부터 10년 동안 해마다 세계적으로 1.0%씩 증가했던 총요소생산성은 2007년 이후 5년 동안 0.6% 증가하는데 그쳤고, 2013년에는 오히려 0.1%가 감소한 것으로 나타났습니다.

컨퍼런스 보드는 “이제 빠르고 손쉬운 성장의 시대는 끝났는지 모른다”며 깊은 우려를 표했습니다.

그 동안 우리나라가 급속히 성장할 수 있었던 이유는 이미 성공한 기술이나 제품을 신속히 따라잡는 ‘빠른 추격자’ 전략 덕분이었는데요.

이 같은 추격 전략은 정부의 전폭적인 지원을 받으며 신속하게 대규모 물량 공급을 할 수 있는 대기업 집단에 매우 유리했습니다.

그런 면에서 재벌 중심의 경제 구조를 갖고 있는 한국은 ‘빠른 추격자’ 전략에 놀라울 정도로 특화된 장점을 갖고 있어 지금까지 고속성장을 이뤄낼 수 있었습니다.

그러나, 이런 추격 전략이 지속적으로 성과를 내기 위해서는 미국처럼 기술 혁신을 주도하는 선도 국가가 계속해서 빠른 속도로 혁신을 이뤄내야 합니다.

선도 국가의 기술혁신 속도가 늦어지면 더 싼 가격으로 무장한 후발 추격자에게 따라잡혀 ‘가장 빠른 추격자’의 지위를 위협받게 되기 때문입니다.

최근 많은 첨단 기술 분야에서 중국 업체의 거센 추격이 시작된 것도 선도 기업의 기술 혁신이 정체된 것과 관련이 있습니다.

그렇다면 이 같은 추격을 따돌리려면 어떻게 해야 할까요?

가장 좋은 방법은 우리 스스로 혁신의 주체가 되어야 합니다.

우리 스스로 혁신의 주체가 되기 위해서는 공정하고 혁신적인 창업환경이 시급한데요.

2020년대 후반에 여섯 번째 물결이 시작된다고 하더라도 대기업만 밀어주는 과거의 빠른 추격자 전략만을 고집한다면 우리 경제는 철저하게 소외될 수밖에 없습니다.

일본이 1990년대 정보통신 혁명에 동참하지 못한 것도 바로 이 같은 시대 변화에 적응하지 못했기 때문인데요,

이 세상에 바뀌지 않는 것은 바뀐다는 것뿐이라는 말도 있죠.

풍향에 따라 뱃머리를 꺽는 지혜가 필요한 때인 것 같습니다.

경제에 대한 해박한 지식, 경제에 대한 남다른 시선을 제시해 줄 [대담한 경제] 순선데요.

스마트폰, 드론, 3D프린터 10년 전에는 없었던 물건들인데요.

우리는 항상 놀라운 기술 혁명을 경험해 왔기 때문에 이 같은 혁신은 영원히 계속될 것이라고 생각하기 쉬운데요.

실제로는 기술 발전 속도가 항상 가속화된 것만은 아니라고 합니다.

특히 최근에는 전 세계에서 생산성 향상 속도가 둔화되는 현상이 나타났다고 하는데요.

박종훈 기자와 함께 자세한 얘기 나눠보겠습니다.

<기자 멘트>

전 세계에 나타나고 있는 저성장 얘기하기 앞서 먼저 항공기에 대한 얘기부터 시작할까 하는데요.

1957년 미국 보잉사는 최고 시속 1,010km인 경이적인 여객기 ‘B-707’기를 발표했습니다.

당시 가장 빠른 운송수단이었던 증기기관차가 시속 30km로 달렸던 것에 비하면 무려 30배나 더 빨라진 B-707 여객기는 가히 혁명이라 말할 수 있었습니다.

당시에는 인류의 이동 속도가 급속히 빨라지던 시대였기 때문에 계속해서 더 빠른 교통수단이 등장할 것이라는 꿈에 부풀어 있었죠.

그러나 이 같은 기대와 달리 인류가 상업적으로 이동할 수 있는 이동 속도는 50년이 훨씬 지난 지금도 시속 1,000km라는 한계에 묶여 있는데요.

최근에는 음속의 4배로 날아다닐 수 있는 ‘성층권 여객기’에 대한 구상이 나오고 있긴 하지만, 경제성 문제뿐만 아니라 환경 문제를 해결하기가 쉽지 않기 때문에 상용화에는 오랜 시간이 걸릴 것으로 보입니다.

결국 이대로 간다면 1957년에 돌파한 상업용 여객기의 최고 시속인 1,000km대를 훨씬 넘어서려면 100년이 넘는 시간이 걸릴지도 모릅니다.

이처럼 특정 기술의 발전에는 한계가 있기 때문에, 새로운 혁신이 등장해 과거의 기술을 대체하지 못하면 생산성 향상 속도는 급격히 정체되는데요.

지금까지 우리 인류는 이런 정체 상황을 여러 번 겪어 왔고, 그 때마다 이를 극복할 수 있었던 것은 철도나 전기처럼 놀라운 기술 혁신이 일어나 주었기 때문이다.

대략 50년에서 60년을 주기로 일어난 기술 혁신의 물결에 따라 인류는 거대한 호황과 불황을 반복적으로 겪어왔던 것이죠.

이런 관점에서 볼 때, 가장 최근에 인류가 경험한 가장 최근의 혁신은 1980년대부터 시작된 정보통신 혁명이라고 할 수 있는데요.

하지만 정보통신 기술은 그 이전의 기술 혁신들과는 달리 생산성을 획기적으로 끌어올리는지는 못했는데요.

1987년 노벨 경제학상 수상자이자 성장이론의 거장이라고 할 수 있는 로버트 솔로우 교수는 “여기저기서 컴퓨터 시대가 온 것은 확인할 수 있지만, 생산성 통계에서는 그렇지 못하다고 평가했습니다.

그리고 이처럼 정보통신에 대한 투자가 생산성 향상으로 이어지지 못하는 현상을 ‘생산성 패러독스’라 불렀습니다.

그 뒤 많은 경제학자들이 솔로우의 생산성 패러독스가 틀렸음을 증명하려고 도전했지만, 아직도 정보통신 혁명이 엄청난 생산성 향상을 가져왔다는 명확한 증거는 나타나지 않고 있는데요.

심지어 장하준 케임브릿지대 교수는 그의 저서 『그들이 말하지 않는 23가지』에서 인터넷 혁명이 세탁기보다도 세상을 변화시키지 못했다는 혹독한 평가를 내렸습니다.

또 2012년 미국의 로버트 고든 노스웨스턴대 교수는 1990년대 인터넷 기술 혁신이 모두 신화에 불과한 것이며, 앞으로 이 미약한 혁신마저 사라져 경제성장은 더욱 크게 둔화될 것이라고 우려했습니다.

미국의 대표적인 경제조사기관인 컨퍼런스 보드는 기술혁신에 다른 생산성을 나타내는 ‘총요소생산성’ 증가 속도가 급속히 추락하고 있다는 경고를 내놨는데요.

1997년부터 10년 동안 해마다 세계적으로 1.0%씩 증가했던 총요소생산성은 2007년 이후 5년 동안 0.6% 증가하는데 그쳤고, 2013년에는 오히려 0.1%가 감소한 것으로 나타났습니다.

컨퍼런스 보드는 “이제 빠르고 손쉬운 성장의 시대는 끝났는지 모른다”며 깊은 우려를 표했습니다.

그 동안 우리나라가 급속히 성장할 수 있었던 이유는 이미 성공한 기술이나 제품을 신속히 따라잡는 ‘빠른 추격자’ 전략 덕분이었는데요.

이 같은 추격 전략은 정부의 전폭적인 지원을 받으며 신속하게 대규모 물량 공급을 할 수 있는 대기업 집단에 매우 유리했습니다.

그런 면에서 재벌 중심의 경제 구조를 갖고 있는 한국은 ‘빠른 추격자’ 전략에 놀라울 정도로 특화된 장점을 갖고 있어 지금까지 고속성장을 이뤄낼 수 있었습니다.

그러나, 이런 추격 전략이 지속적으로 성과를 내기 위해서는 미국처럼 기술 혁신을 주도하는 선도 국가가 계속해서 빠른 속도로 혁신을 이뤄내야 합니다.

선도 국가의 기술혁신 속도가 늦어지면 더 싼 가격으로 무장한 후발 추격자에게 따라잡혀 ‘가장 빠른 추격자’의 지위를 위협받게 되기 때문입니다.

최근 많은 첨단 기술 분야에서 중국 업체의 거센 추격이 시작된 것도 선도 기업의 기술 혁신이 정체된 것과 관련이 있습니다.

그렇다면 이 같은 추격을 따돌리려면 어떻게 해야 할까요?

가장 좋은 방법은 우리 스스로 혁신의 주체가 되어야 합니다.

우리 스스로 혁신의 주체가 되기 위해서는 공정하고 혁신적인 창업환경이 시급한데요.

2020년대 후반에 여섯 번째 물결이 시작된다고 하더라도 대기업만 밀어주는 과거의 빠른 추격자 전략만을 고집한다면 우리 경제는 철저하게 소외될 수밖에 없습니다.

일본이 1990년대 정보통신 혁명에 동참하지 못한 것도 바로 이 같은 시대 변화에 적응하지 못했기 때문인데요,

이 세상에 바뀌지 않는 것은 바뀐다는 것뿐이라는 말도 있죠.

풍향에 따라 뱃머리를 꺽는 지혜가 필요한 때인 것 같습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [대담한 경제] 기술 혁명 끝…저성장 암흑기 왔다?

-

- 입력 2015-07-07 08:49:25

- 수정2015-07-07 10:53:20

<앵커 멘트>

경제에 대한 해박한 지식, 경제에 대한 남다른 시선을 제시해 줄 [대담한 경제] 순선데요.

스마트폰, 드론, 3D프린터 10년 전에는 없었던 물건들인데요.

우리는 항상 놀라운 기술 혁명을 경험해 왔기 때문에 이 같은 혁신은 영원히 계속될 것이라고 생각하기 쉬운데요.

실제로는 기술 발전 속도가 항상 가속화된 것만은 아니라고 합니다.

특히 최근에는 전 세계에서 생산성 향상 속도가 둔화되는 현상이 나타났다고 하는데요.

박종훈 기자와 함께 자세한 얘기 나눠보겠습니다.

<기자 멘트>

전 세계에 나타나고 있는 저성장 얘기하기 앞서 먼저 항공기에 대한 얘기부터 시작할까 하는데요.

1957년 미국 보잉사는 최고 시속 1,010km인 경이적인 여객기 ‘B-707’기를 발표했습니다.

당시 가장 빠른 운송수단이었던 증기기관차가 시속 30km로 달렸던 것에 비하면 무려 30배나 더 빨라진 B-707 여객기는 가히 혁명이라 말할 수 있었습니다.

당시에는 인류의 이동 속도가 급속히 빨라지던 시대였기 때문에 계속해서 더 빠른 교통수단이 등장할 것이라는 꿈에 부풀어 있었죠.

그러나 이 같은 기대와 달리 인류가 상업적으로 이동할 수 있는 이동 속도는 50년이 훨씬 지난 지금도 시속 1,000km라는 한계에 묶여 있는데요.

최근에는 음속의 4배로 날아다닐 수 있는 ‘성층권 여객기’에 대한 구상이 나오고 있긴 하지만, 경제성 문제뿐만 아니라 환경 문제를 해결하기가 쉽지 않기 때문에 상용화에는 오랜 시간이 걸릴 것으로 보입니다.

결국 이대로 간다면 1957년에 돌파한 상업용 여객기의 최고 시속인 1,000km대를 훨씬 넘어서려면 100년이 넘는 시간이 걸릴지도 모릅니다.

이처럼 특정 기술의 발전에는 한계가 있기 때문에, 새로운 혁신이 등장해 과거의 기술을 대체하지 못하면 생산성 향상 속도는 급격히 정체되는데요.

지금까지 우리 인류는 이런 정체 상황을 여러 번 겪어 왔고, 그 때마다 이를 극복할 수 있었던 것은 철도나 전기처럼 놀라운 기술 혁신이 일어나 주었기 때문이다.

대략 50년에서 60년을 주기로 일어난 기술 혁신의 물결에 따라 인류는 거대한 호황과 불황을 반복적으로 겪어왔던 것이죠.

이런 관점에서 볼 때, 가장 최근에 인류가 경험한 가장 최근의 혁신은 1980년대부터 시작된 정보통신 혁명이라고 할 수 있는데요.

하지만 정보통신 기술은 그 이전의 기술 혁신들과는 달리 생산성을 획기적으로 끌어올리는지는 못했는데요.

1987년 노벨 경제학상 수상자이자 성장이론의 거장이라고 할 수 있는 로버트 솔로우 교수는 “여기저기서 컴퓨터 시대가 온 것은 확인할 수 있지만, 생산성 통계에서는 그렇지 못하다고 평가했습니다.

그리고 이처럼 정보통신에 대한 투자가 생산성 향상으로 이어지지 못하는 현상을 ‘생산성 패러독스’라 불렀습니다.

그 뒤 많은 경제학자들이 솔로우의 생산성 패러독스가 틀렸음을 증명하려고 도전했지만, 아직도 정보통신 혁명이 엄청난 생산성 향상을 가져왔다는 명확한 증거는 나타나지 않고 있는데요.

심지어 장하준 케임브릿지대 교수는 그의 저서 『그들이 말하지 않는 23가지』에서 인터넷 혁명이 세탁기보다도 세상을 변화시키지 못했다는 혹독한 평가를 내렸습니다.

또 2012년 미국의 로버트 고든 노스웨스턴대 교수는 1990년대 인터넷 기술 혁신이 모두 신화에 불과한 것이며, 앞으로 이 미약한 혁신마저 사라져 경제성장은 더욱 크게 둔화될 것이라고 우려했습니다.

미국의 대표적인 경제조사기관인 컨퍼런스 보드는 기술혁신에 다른 생산성을 나타내는 ‘총요소생산성’ 증가 속도가 급속히 추락하고 있다는 경고를 내놨는데요.

1997년부터 10년 동안 해마다 세계적으로 1.0%씩 증가했던 총요소생산성은 2007년 이후 5년 동안 0.6% 증가하는데 그쳤고, 2013년에는 오히려 0.1%가 감소한 것으로 나타났습니다.

컨퍼런스 보드는 “이제 빠르고 손쉬운 성장의 시대는 끝났는지 모른다”며 깊은 우려를 표했습니다.

그 동안 우리나라가 급속히 성장할 수 있었던 이유는 이미 성공한 기술이나 제품을 신속히 따라잡는 ‘빠른 추격자’ 전략 덕분이었는데요.

이 같은 추격 전략은 정부의 전폭적인 지원을 받으며 신속하게 대규모 물량 공급을 할 수 있는 대기업 집단에 매우 유리했습니다.

그런 면에서 재벌 중심의 경제 구조를 갖고 있는 한국은 ‘빠른 추격자’ 전략에 놀라울 정도로 특화된 장점을 갖고 있어 지금까지 고속성장을 이뤄낼 수 있었습니다.

그러나, 이런 추격 전략이 지속적으로 성과를 내기 위해서는 미국처럼 기술 혁신을 주도하는 선도 국가가 계속해서 빠른 속도로 혁신을 이뤄내야 합니다.

선도 국가의 기술혁신 속도가 늦어지면 더 싼 가격으로 무장한 후발 추격자에게 따라잡혀 ‘가장 빠른 추격자’의 지위를 위협받게 되기 때문입니다.

최근 많은 첨단 기술 분야에서 중국 업체의 거센 추격이 시작된 것도 선도 기업의 기술 혁신이 정체된 것과 관련이 있습니다.

그렇다면 이 같은 추격을 따돌리려면 어떻게 해야 할까요?

가장 좋은 방법은 우리 스스로 혁신의 주체가 되어야 합니다.

우리 스스로 혁신의 주체가 되기 위해서는 공정하고 혁신적인 창업환경이 시급한데요.

2020년대 후반에 여섯 번째 물결이 시작된다고 하더라도 대기업만 밀어주는 과거의 빠른 추격자 전략만을 고집한다면 우리 경제는 철저하게 소외될 수밖에 없습니다.

일본이 1990년대 정보통신 혁명에 동참하지 못한 것도 바로 이 같은 시대 변화에 적응하지 못했기 때문인데요,

이 세상에 바뀌지 않는 것은 바뀐다는 것뿐이라는 말도 있죠.

풍향에 따라 뱃머리를 꺽는 지혜가 필요한 때인 것 같습니다.

경제에 대한 해박한 지식, 경제에 대한 남다른 시선을 제시해 줄 [대담한 경제] 순선데요.

스마트폰, 드론, 3D프린터 10년 전에는 없었던 물건들인데요.

우리는 항상 놀라운 기술 혁명을 경험해 왔기 때문에 이 같은 혁신은 영원히 계속될 것이라고 생각하기 쉬운데요.

실제로는 기술 발전 속도가 항상 가속화된 것만은 아니라고 합니다.

특히 최근에는 전 세계에서 생산성 향상 속도가 둔화되는 현상이 나타났다고 하는데요.

박종훈 기자와 함께 자세한 얘기 나눠보겠습니다.

<기자 멘트>

전 세계에 나타나고 있는 저성장 얘기하기 앞서 먼저 항공기에 대한 얘기부터 시작할까 하는데요.

1957년 미국 보잉사는 최고 시속 1,010km인 경이적인 여객기 ‘B-707’기를 발표했습니다.

당시 가장 빠른 운송수단이었던 증기기관차가 시속 30km로 달렸던 것에 비하면 무려 30배나 더 빨라진 B-707 여객기는 가히 혁명이라 말할 수 있었습니다.

당시에는 인류의 이동 속도가 급속히 빨라지던 시대였기 때문에 계속해서 더 빠른 교통수단이 등장할 것이라는 꿈에 부풀어 있었죠.

그러나 이 같은 기대와 달리 인류가 상업적으로 이동할 수 있는 이동 속도는 50년이 훨씬 지난 지금도 시속 1,000km라는 한계에 묶여 있는데요.

최근에는 음속의 4배로 날아다닐 수 있는 ‘성층권 여객기’에 대한 구상이 나오고 있긴 하지만, 경제성 문제뿐만 아니라 환경 문제를 해결하기가 쉽지 않기 때문에 상용화에는 오랜 시간이 걸릴 것으로 보입니다.

결국 이대로 간다면 1957년에 돌파한 상업용 여객기의 최고 시속인 1,000km대를 훨씬 넘어서려면 100년이 넘는 시간이 걸릴지도 모릅니다.

이처럼 특정 기술의 발전에는 한계가 있기 때문에, 새로운 혁신이 등장해 과거의 기술을 대체하지 못하면 생산성 향상 속도는 급격히 정체되는데요.

지금까지 우리 인류는 이런 정체 상황을 여러 번 겪어 왔고, 그 때마다 이를 극복할 수 있었던 것은 철도나 전기처럼 놀라운 기술 혁신이 일어나 주었기 때문이다.

대략 50년에서 60년을 주기로 일어난 기술 혁신의 물결에 따라 인류는 거대한 호황과 불황을 반복적으로 겪어왔던 것이죠.

이런 관점에서 볼 때, 가장 최근에 인류가 경험한 가장 최근의 혁신은 1980년대부터 시작된 정보통신 혁명이라고 할 수 있는데요.

하지만 정보통신 기술은 그 이전의 기술 혁신들과는 달리 생산성을 획기적으로 끌어올리는지는 못했는데요.

1987년 노벨 경제학상 수상자이자 성장이론의 거장이라고 할 수 있는 로버트 솔로우 교수는 “여기저기서 컴퓨터 시대가 온 것은 확인할 수 있지만, 생산성 통계에서는 그렇지 못하다고 평가했습니다.

그리고 이처럼 정보통신에 대한 투자가 생산성 향상으로 이어지지 못하는 현상을 ‘생산성 패러독스’라 불렀습니다.

그 뒤 많은 경제학자들이 솔로우의 생산성 패러독스가 틀렸음을 증명하려고 도전했지만, 아직도 정보통신 혁명이 엄청난 생산성 향상을 가져왔다는 명확한 증거는 나타나지 않고 있는데요.

심지어 장하준 케임브릿지대 교수는 그의 저서 『그들이 말하지 않는 23가지』에서 인터넷 혁명이 세탁기보다도 세상을 변화시키지 못했다는 혹독한 평가를 내렸습니다.

또 2012년 미국의 로버트 고든 노스웨스턴대 교수는 1990년대 인터넷 기술 혁신이 모두 신화에 불과한 것이며, 앞으로 이 미약한 혁신마저 사라져 경제성장은 더욱 크게 둔화될 것이라고 우려했습니다.

미국의 대표적인 경제조사기관인 컨퍼런스 보드는 기술혁신에 다른 생산성을 나타내는 ‘총요소생산성’ 증가 속도가 급속히 추락하고 있다는 경고를 내놨는데요.

1997년부터 10년 동안 해마다 세계적으로 1.0%씩 증가했던 총요소생산성은 2007년 이후 5년 동안 0.6% 증가하는데 그쳤고, 2013년에는 오히려 0.1%가 감소한 것으로 나타났습니다.

컨퍼런스 보드는 “이제 빠르고 손쉬운 성장의 시대는 끝났는지 모른다”며 깊은 우려를 표했습니다.

그 동안 우리나라가 급속히 성장할 수 있었던 이유는 이미 성공한 기술이나 제품을 신속히 따라잡는 ‘빠른 추격자’ 전략 덕분이었는데요.

이 같은 추격 전략은 정부의 전폭적인 지원을 받으며 신속하게 대규모 물량 공급을 할 수 있는 대기업 집단에 매우 유리했습니다.

그런 면에서 재벌 중심의 경제 구조를 갖고 있는 한국은 ‘빠른 추격자’ 전략에 놀라울 정도로 특화된 장점을 갖고 있어 지금까지 고속성장을 이뤄낼 수 있었습니다.

그러나, 이런 추격 전략이 지속적으로 성과를 내기 위해서는 미국처럼 기술 혁신을 주도하는 선도 국가가 계속해서 빠른 속도로 혁신을 이뤄내야 합니다.

선도 국가의 기술혁신 속도가 늦어지면 더 싼 가격으로 무장한 후발 추격자에게 따라잡혀 ‘가장 빠른 추격자’의 지위를 위협받게 되기 때문입니다.

최근 많은 첨단 기술 분야에서 중국 업체의 거센 추격이 시작된 것도 선도 기업의 기술 혁신이 정체된 것과 관련이 있습니다.

그렇다면 이 같은 추격을 따돌리려면 어떻게 해야 할까요?

가장 좋은 방법은 우리 스스로 혁신의 주체가 되어야 합니다.

우리 스스로 혁신의 주체가 되기 위해서는 공정하고 혁신적인 창업환경이 시급한데요.

2020년대 후반에 여섯 번째 물결이 시작된다고 하더라도 대기업만 밀어주는 과거의 빠른 추격자 전략만을 고집한다면 우리 경제는 철저하게 소외될 수밖에 없습니다.

일본이 1990년대 정보통신 혁명에 동참하지 못한 것도 바로 이 같은 시대 변화에 적응하지 못했기 때문인데요,

이 세상에 바뀌지 않는 것은 바뀐다는 것뿐이라는 말도 있죠.

풍향에 따라 뱃머리를 꺽는 지혜가 필요한 때인 것 같습니다.

-

-

박종훈 기자 jonghoon@kbs.co.kr

박종훈 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[똑! 기자 꿀! 정보] 각양각색 여름 신발, 어떻게 고를까?](https://news.kbs.co.kr/data/news/2015/07/07/3108454_180.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.