[법률톡톡] ‘유기견 오인해 안락사’ 위자료 청구 가능할까?

입력 2016.06.15 (08:51)

수정 2016.06.15 (09:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

<앵커 멘트>

생활에 필요한 법률 상식을 알아보는 법률 톡톡 시간입니다.

국내 반려동물 인구는 이미 1000만 명 시대를 돌파했는데요.

국내 인구 5명 중 1명꼴로 반려동물을 키우고 있는 셈이죠.

반려동물 관련 법정분쟁도 늘어나고 있는 추세인데요.

오늘 <법률톡톡>에서 알아 볼 사건도 반려견과 관련된 사건입니다.

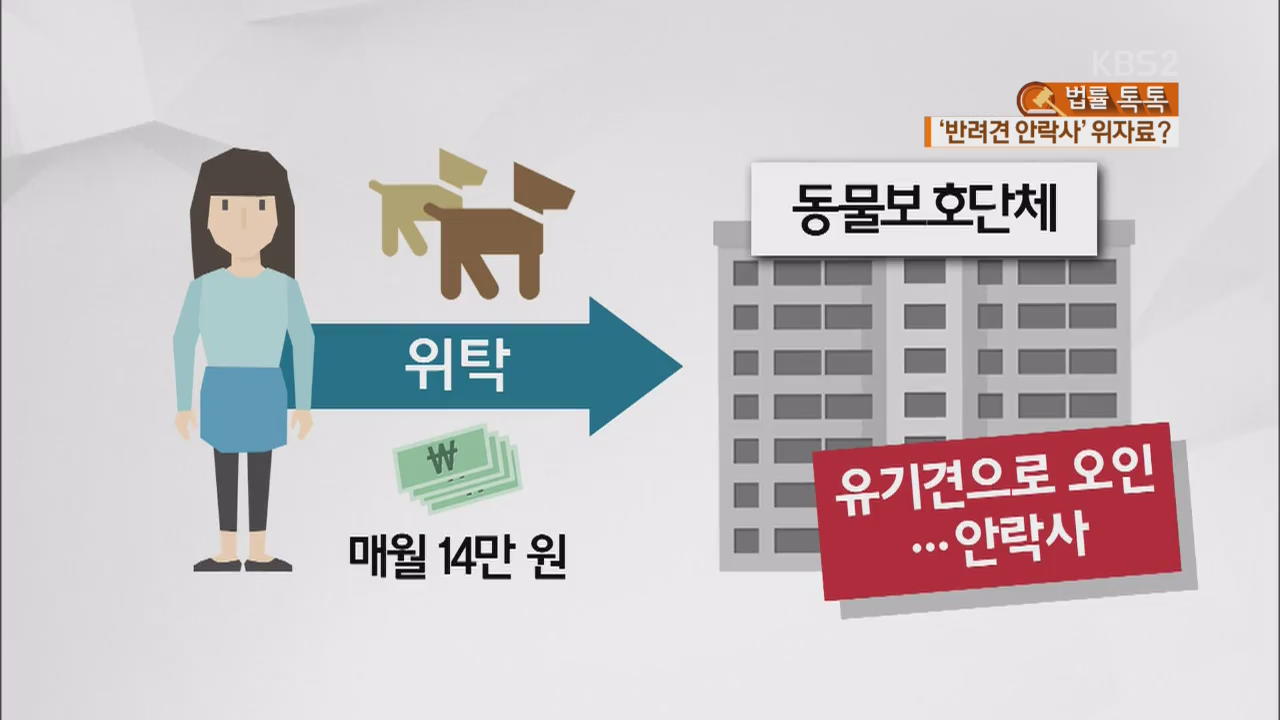

사정이 생겨 동물사랑실천협회에 반려견을 위탁했는데요.

협회 측이 유기견으로 오인해 안락사를 시켰습니다.

반려견의 주인은 협회 측을 상대로 소송을 제기했는데요.

어떤 결론이 나왔는지 전현정 전 서울중앙지법 부장판사와 함께 자세히 알아보겠습니다. 안녕하십니까?

<질문>

어떻게 된 일인지 사건의 경위부터 설명해 주시죠?

<답변>

김 씨는 평소 집에서 기르던 개 두 마리를 동물사랑실천협회에 맡기고 매월 14만 원을 주기로 했습니다.

2년 남짓 지급한 돈은 총 308만 원이었습니다.

그런데 협회는 김 씨의 반려견 두 마리를 유기견으로 잘못 알고 안락사 시켰습니다.

김 씨와 유기견 단체가 협회를 상대로 손해배상을 청구하는 소를 제기했습니다.

<질문>

유기견으로 오인해 벌어진 일인데, 유기견을 안락사 시키는 건 합법적인 행위인가요?

<답변>

유기동물을 무조건 안락사 시킬 수 있는 것은 아닙니다. 공고 등의 절차를 거쳐 주인을 찾지 못하면 수의사에 의해 인도적인 방법으로 안락사 처리하도록 하고 있습니다.

서울시의 경우 동물보호 수준을 향상시키기 위해 유기동물의 보호기간을 현행 동물보호 관련 법령이 정한 10일에서 20일로 2배 연장했습니다.

그런데 유기동물 중 30% 정도가 주인이 찾아가지 않거나 새로운 주인을 찾지 못해 안타까운 죽음을 맞는다고 합니다.

<질문>

그렇다면, 이 소송에서 쟁점이 됐던 부분은 무엇입니까?

<답변>

협회가 김 씨의 반려견을 유기견으로 잘못 알고 안락사 시켰습니다.

손해배상책임이 성립하는지, 손해배상액은 얼마인지가 문제되었습니다.

김 씨는 자신의 정신적 고통으로 인한 위자료를 청구했을 뿐만 아니라, 안락사를 당한 반려견의 위자료도 청구했습니다.

동물의 정신적 고통도 위자료 청구 대상이 될 수 있는지가 쟁점이 되었습니다.

<질문>

흥미로운 소송인데요. 법원은 어떤 판결을 내렸나요?

<답변>

먼저 김 씨 자신의 위자료 부분에 대한 판단부터 말씀드리겠습니다.

1심 법원과 2심 법원은 불법행위책임을 인정했습니다.

피고 협회가 김 씨로부터 위탁받은 개 두 마리를 유기견으로 오인한 과실로 안락사 시킨 잘못이 있고, 그로 인해 김 씨가 입은 정신적 고통을 금전적으로 배상할 책임이 있다고 판단했습니다.

위자료 액수는 600만원으로 정했습니다.

김 씨가 협회에 그동안 308만 원의 위탁료를 지급했고, 김 씨가 재산적 손해에 대해서는 배상청구를 하지 않은 점을 고려했습니다.

김 씨는 이와 별도로 안락사 당한 개가 입었을 정신적 고통에 대해 개 한 마리당 200만 원씩의 위자료를 청구했는데요. 법원은 이 부분은 받아들이지 않았습니다.

<질문>

법원이 반려견에 대한 위자료 청구는 받아들이지 않고, 원고 김 씨에 대한 위자료만 인정한 이유는 뭔가요?

<답변>

동물에는 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 능력, 즉 권리능력이 없습니다.

동물이 위자료 청구권의 귀속주체가 될 수도 없고, 위자료 청구권이 반려견의 주인에게 상속된다고 볼 수도 없습니다.

다만 법원은 김 씨의 위자료를 정할 때 반려견의 위자료를 인정할 수 없다는 점을 참작했습니다.

대법원도 원심판단을 지지했습니다. 민법이나 그 밖의 법률에 동물의 권리능력을 인정하는 규정이 없고 이에 관한 관습법도 존재하지 않아 동물 자체가 위자료 청구권의 귀속주체가 될 수 없다는 것입니다.

그리고 동물이 애완견 등 이른바 반려동물이라고 하더라도 마찬가지라고 했습니다.

<질문>

그런데 동물보호법에 따라 반려견도 보호받고 있지 않습니까?

<답변>

네, 그렇습니다. 동물보호법은 동물의 생명보호, 안전 보장, 복지를 목적으로 하고 있습니다.

그러나 동물을 권리의 주체로 인정하는 규정은 없습니다.

사람은 태어나면서부터 죽을 때까지 권리의 주체가 됩니다. 태아는 상속이나 불법행위에 기한 손해배상청구 등에서 개별적으로 권리능력이 인정됩니다.

주식회사와 같은 법인도 권리능력이 인정됩니다. 그러나 동물에는 권리능력을 인정할 수 없다는 것입니다.

<질문>

과거에도 이런 소송이 있었나요?

<답변>

동물이 소송의 주체가 될 수 있는지 문제된 사건으로는 도롱뇽 사건이 유명합니다.

천성산 터널 공사에 반대해 천성산에 서식하는 도롱뇽, 그리고 ‘도롱뇽의 친구들’이라는 단체, 천성산에 있는 사찰이 공사금지 가처분을 신청했습니다.

대법원은 도롱뇽을 자연물이라고 하면서 소송을 수행할 당사자능력을 부정했습니다.

<질문>

법원의 판결이 반려견을 보호하는 데 부족한 점이 있지는 않은지요?

<답변>

동물보호법에서는 동물 학대를 금지하고 동물을 보호하기 위한 규정을 두고 있습니다.

민사상으로는 현행법상 동물은 권리능력이 없기 때문에, 반려동물을 소유하거나 기르는 사람의 권리와 이익을 보호하는 방식으로 반려동물을 보호할 수밖에 없다고 볼 수 있습니다.

이 사건에서 반려견의 가격이 나와 있지는 않은데, 그보다 많은 위자료가 인정되었다고 볼 수 있습니다.

동물 보호 문제에 관심이 커지고 있는데, 입법을 통한 해결이 필요한 부분도 있습니다. 우리 민법에서 동물은 물건으로 취급되고 있습니다.

그러나 동물은 감정을 지니고 고통을 느낄 수 있는 생명체입니다.

독일 민법에서는 ‘동물은 물건이 아니고, 동물은 특별법으로 보호된다’고 선언하고 있는데요.

동물에 대한 인식의 변화를 느낄 수 있는 대목입니다.

<앵커 멘트>

네, 오늘 말씀 감사합니다.

생활에 필요한 법률 상식을 알아보는 법률 톡톡 시간입니다.

국내 반려동물 인구는 이미 1000만 명 시대를 돌파했는데요.

국내 인구 5명 중 1명꼴로 반려동물을 키우고 있는 셈이죠.

반려동물 관련 법정분쟁도 늘어나고 있는 추세인데요.

오늘 <법률톡톡>에서 알아 볼 사건도 반려견과 관련된 사건입니다.

사정이 생겨 동물사랑실천협회에 반려견을 위탁했는데요.

협회 측이 유기견으로 오인해 안락사를 시켰습니다.

반려견의 주인은 협회 측을 상대로 소송을 제기했는데요.

어떤 결론이 나왔는지 전현정 전 서울중앙지법 부장판사와 함께 자세히 알아보겠습니다. 안녕하십니까?

<질문>

어떻게 된 일인지 사건의 경위부터 설명해 주시죠?

<답변>

김 씨는 평소 집에서 기르던 개 두 마리를 동물사랑실천협회에 맡기고 매월 14만 원을 주기로 했습니다.

2년 남짓 지급한 돈은 총 308만 원이었습니다.

그런데 협회는 김 씨의 반려견 두 마리를 유기견으로 잘못 알고 안락사 시켰습니다.

김 씨와 유기견 단체가 협회를 상대로 손해배상을 청구하는 소를 제기했습니다.

<질문>

유기견으로 오인해 벌어진 일인데, 유기견을 안락사 시키는 건 합법적인 행위인가요?

<답변>

유기동물을 무조건 안락사 시킬 수 있는 것은 아닙니다. 공고 등의 절차를 거쳐 주인을 찾지 못하면 수의사에 의해 인도적인 방법으로 안락사 처리하도록 하고 있습니다.

서울시의 경우 동물보호 수준을 향상시키기 위해 유기동물의 보호기간을 현행 동물보호 관련 법령이 정한 10일에서 20일로 2배 연장했습니다.

그런데 유기동물 중 30% 정도가 주인이 찾아가지 않거나 새로운 주인을 찾지 못해 안타까운 죽음을 맞는다고 합니다.

<질문>

그렇다면, 이 소송에서 쟁점이 됐던 부분은 무엇입니까?

<답변>

협회가 김 씨의 반려견을 유기견으로 잘못 알고 안락사 시켰습니다.

손해배상책임이 성립하는지, 손해배상액은 얼마인지가 문제되었습니다.

김 씨는 자신의 정신적 고통으로 인한 위자료를 청구했을 뿐만 아니라, 안락사를 당한 반려견의 위자료도 청구했습니다.

동물의 정신적 고통도 위자료 청구 대상이 될 수 있는지가 쟁점이 되었습니다.

<질문>

흥미로운 소송인데요. 법원은 어떤 판결을 내렸나요?

<답변>

먼저 김 씨 자신의 위자료 부분에 대한 판단부터 말씀드리겠습니다.

1심 법원과 2심 법원은 불법행위책임을 인정했습니다.

피고 협회가 김 씨로부터 위탁받은 개 두 마리를 유기견으로 오인한 과실로 안락사 시킨 잘못이 있고, 그로 인해 김 씨가 입은 정신적 고통을 금전적으로 배상할 책임이 있다고 판단했습니다.

위자료 액수는 600만원으로 정했습니다.

김 씨가 협회에 그동안 308만 원의 위탁료를 지급했고, 김 씨가 재산적 손해에 대해서는 배상청구를 하지 않은 점을 고려했습니다.

김 씨는 이와 별도로 안락사 당한 개가 입었을 정신적 고통에 대해 개 한 마리당 200만 원씩의 위자료를 청구했는데요. 법원은 이 부분은 받아들이지 않았습니다.

<질문>

법원이 반려견에 대한 위자료 청구는 받아들이지 않고, 원고 김 씨에 대한 위자료만 인정한 이유는 뭔가요?

<답변>

동물에는 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 능력, 즉 권리능력이 없습니다.

동물이 위자료 청구권의 귀속주체가 될 수도 없고, 위자료 청구권이 반려견의 주인에게 상속된다고 볼 수도 없습니다.

다만 법원은 김 씨의 위자료를 정할 때 반려견의 위자료를 인정할 수 없다는 점을 참작했습니다.

대법원도 원심판단을 지지했습니다. 민법이나 그 밖의 법률에 동물의 권리능력을 인정하는 규정이 없고 이에 관한 관습법도 존재하지 않아 동물 자체가 위자료 청구권의 귀속주체가 될 수 없다는 것입니다.

그리고 동물이 애완견 등 이른바 반려동물이라고 하더라도 마찬가지라고 했습니다.

<질문>

그런데 동물보호법에 따라 반려견도 보호받고 있지 않습니까?

<답변>

네, 그렇습니다. 동물보호법은 동물의 생명보호, 안전 보장, 복지를 목적으로 하고 있습니다.

그러나 동물을 권리의 주체로 인정하는 규정은 없습니다.

사람은 태어나면서부터 죽을 때까지 권리의 주체가 됩니다. 태아는 상속이나 불법행위에 기한 손해배상청구 등에서 개별적으로 권리능력이 인정됩니다.

주식회사와 같은 법인도 권리능력이 인정됩니다. 그러나 동물에는 권리능력을 인정할 수 없다는 것입니다.

<질문>

과거에도 이런 소송이 있었나요?

<답변>

동물이 소송의 주체가 될 수 있는지 문제된 사건으로는 도롱뇽 사건이 유명합니다.

천성산 터널 공사에 반대해 천성산에 서식하는 도롱뇽, 그리고 ‘도롱뇽의 친구들’이라는 단체, 천성산에 있는 사찰이 공사금지 가처분을 신청했습니다.

대법원은 도롱뇽을 자연물이라고 하면서 소송을 수행할 당사자능력을 부정했습니다.

<질문>

법원의 판결이 반려견을 보호하는 데 부족한 점이 있지는 않은지요?

<답변>

동물보호법에서는 동물 학대를 금지하고 동물을 보호하기 위한 규정을 두고 있습니다.

민사상으로는 현행법상 동물은 권리능력이 없기 때문에, 반려동물을 소유하거나 기르는 사람의 권리와 이익을 보호하는 방식으로 반려동물을 보호할 수밖에 없다고 볼 수 있습니다.

이 사건에서 반려견의 가격이 나와 있지는 않은데, 그보다 많은 위자료가 인정되었다고 볼 수 있습니다.

동물 보호 문제에 관심이 커지고 있는데, 입법을 통한 해결이 필요한 부분도 있습니다. 우리 민법에서 동물은 물건으로 취급되고 있습니다.

그러나 동물은 감정을 지니고 고통을 느낄 수 있는 생명체입니다.

독일 민법에서는 ‘동물은 물건이 아니고, 동물은 특별법으로 보호된다’고 선언하고 있는데요.

동물에 대한 인식의 변화를 느낄 수 있는 대목입니다.

<앵커 멘트>

네, 오늘 말씀 감사합니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [법률톡톡] ‘유기견 오인해 안락사’ 위자료 청구 가능할까?

-

- 입력 2016-06-15 08:57:05

- 수정2016-06-15 09:25:09

<앵커 멘트>

생활에 필요한 법률 상식을 알아보는 법률 톡톡 시간입니다.

국내 반려동물 인구는 이미 1000만 명 시대를 돌파했는데요.

국내 인구 5명 중 1명꼴로 반려동물을 키우고 있는 셈이죠.

반려동물 관련 법정분쟁도 늘어나고 있는 추세인데요.

오늘 <법률톡톡>에서 알아 볼 사건도 반려견과 관련된 사건입니다.

사정이 생겨 동물사랑실천협회에 반려견을 위탁했는데요.

협회 측이 유기견으로 오인해 안락사를 시켰습니다.

반려견의 주인은 협회 측을 상대로 소송을 제기했는데요.

어떤 결론이 나왔는지 전현정 전 서울중앙지법 부장판사와 함께 자세히 알아보겠습니다. 안녕하십니까?

<질문>

어떻게 된 일인지 사건의 경위부터 설명해 주시죠?

<답변>

김 씨는 평소 집에서 기르던 개 두 마리를 동물사랑실천협회에 맡기고 매월 14만 원을 주기로 했습니다.

2년 남짓 지급한 돈은 총 308만 원이었습니다.

그런데 협회는 김 씨의 반려견 두 마리를 유기견으로 잘못 알고 안락사 시켰습니다.

김 씨와 유기견 단체가 협회를 상대로 손해배상을 청구하는 소를 제기했습니다.

<질문>

유기견으로 오인해 벌어진 일인데, 유기견을 안락사 시키는 건 합법적인 행위인가요?

<답변>

유기동물을 무조건 안락사 시킬 수 있는 것은 아닙니다. 공고 등의 절차를 거쳐 주인을 찾지 못하면 수의사에 의해 인도적인 방법으로 안락사 처리하도록 하고 있습니다.

서울시의 경우 동물보호 수준을 향상시키기 위해 유기동물의 보호기간을 현행 동물보호 관련 법령이 정한 10일에서 20일로 2배 연장했습니다.

그런데 유기동물 중 30% 정도가 주인이 찾아가지 않거나 새로운 주인을 찾지 못해 안타까운 죽음을 맞는다고 합니다.

<질문>

그렇다면, 이 소송에서 쟁점이 됐던 부분은 무엇입니까?

<답변>

협회가 김 씨의 반려견을 유기견으로 잘못 알고 안락사 시켰습니다.

손해배상책임이 성립하는지, 손해배상액은 얼마인지가 문제되었습니다.

김 씨는 자신의 정신적 고통으로 인한 위자료를 청구했을 뿐만 아니라, 안락사를 당한 반려견의 위자료도 청구했습니다.

동물의 정신적 고통도 위자료 청구 대상이 될 수 있는지가 쟁점이 되었습니다.

<질문>

흥미로운 소송인데요. 법원은 어떤 판결을 내렸나요?

<답변>

먼저 김 씨 자신의 위자료 부분에 대한 판단부터 말씀드리겠습니다.

1심 법원과 2심 법원은 불법행위책임을 인정했습니다.

피고 협회가 김 씨로부터 위탁받은 개 두 마리를 유기견으로 오인한 과실로 안락사 시킨 잘못이 있고, 그로 인해 김 씨가 입은 정신적 고통을 금전적으로 배상할 책임이 있다고 판단했습니다.

위자료 액수는 600만원으로 정했습니다.

김 씨가 협회에 그동안 308만 원의 위탁료를 지급했고, 김 씨가 재산적 손해에 대해서는 배상청구를 하지 않은 점을 고려했습니다.

김 씨는 이와 별도로 안락사 당한 개가 입었을 정신적 고통에 대해 개 한 마리당 200만 원씩의 위자료를 청구했는데요. 법원은 이 부분은 받아들이지 않았습니다.

<질문>

법원이 반려견에 대한 위자료 청구는 받아들이지 않고, 원고 김 씨에 대한 위자료만 인정한 이유는 뭔가요?

<답변>

동물에는 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 능력, 즉 권리능력이 없습니다.

동물이 위자료 청구권의 귀속주체가 될 수도 없고, 위자료 청구권이 반려견의 주인에게 상속된다고 볼 수도 없습니다.

다만 법원은 김 씨의 위자료를 정할 때 반려견의 위자료를 인정할 수 없다는 점을 참작했습니다.

대법원도 원심판단을 지지했습니다. 민법이나 그 밖의 법률에 동물의 권리능력을 인정하는 규정이 없고 이에 관한 관습법도 존재하지 않아 동물 자체가 위자료 청구권의 귀속주체가 될 수 없다는 것입니다.

그리고 동물이 애완견 등 이른바 반려동물이라고 하더라도 마찬가지라고 했습니다.

<질문>

그런데 동물보호법에 따라 반려견도 보호받고 있지 않습니까?

<답변>

네, 그렇습니다. 동물보호법은 동물의 생명보호, 안전 보장, 복지를 목적으로 하고 있습니다.

그러나 동물을 권리의 주체로 인정하는 규정은 없습니다.

사람은 태어나면서부터 죽을 때까지 권리의 주체가 됩니다. 태아는 상속이나 불법행위에 기한 손해배상청구 등에서 개별적으로 권리능력이 인정됩니다.

주식회사와 같은 법인도 권리능력이 인정됩니다. 그러나 동물에는 권리능력을 인정할 수 없다는 것입니다.

<질문>

과거에도 이런 소송이 있었나요?

<답변>

동물이 소송의 주체가 될 수 있는지 문제된 사건으로는 도롱뇽 사건이 유명합니다.

천성산 터널 공사에 반대해 천성산에 서식하는 도롱뇽, 그리고 ‘도롱뇽의 친구들’이라는 단체, 천성산에 있는 사찰이 공사금지 가처분을 신청했습니다.

대법원은 도롱뇽을 자연물이라고 하면서 소송을 수행할 당사자능력을 부정했습니다.

<질문>

법원의 판결이 반려견을 보호하는 데 부족한 점이 있지는 않은지요?

<답변>

동물보호법에서는 동물 학대를 금지하고 동물을 보호하기 위한 규정을 두고 있습니다.

민사상으로는 현행법상 동물은 권리능력이 없기 때문에, 반려동물을 소유하거나 기르는 사람의 권리와 이익을 보호하는 방식으로 반려동물을 보호할 수밖에 없다고 볼 수 있습니다.

이 사건에서 반려견의 가격이 나와 있지는 않은데, 그보다 많은 위자료가 인정되었다고 볼 수 있습니다.

동물 보호 문제에 관심이 커지고 있는데, 입법을 통한 해결이 필요한 부분도 있습니다. 우리 민법에서 동물은 물건으로 취급되고 있습니다.

그러나 동물은 감정을 지니고 고통을 느낄 수 있는 생명체입니다.

독일 민법에서는 ‘동물은 물건이 아니고, 동물은 특별법으로 보호된다’고 선언하고 있는데요.

동물에 대한 인식의 변화를 느낄 수 있는 대목입니다.

<앵커 멘트>

네, 오늘 말씀 감사합니다.

생활에 필요한 법률 상식을 알아보는 법률 톡톡 시간입니다.

국내 반려동물 인구는 이미 1000만 명 시대를 돌파했는데요.

국내 인구 5명 중 1명꼴로 반려동물을 키우고 있는 셈이죠.

반려동물 관련 법정분쟁도 늘어나고 있는 추세인데요.

오늘 <법률톡톡>에서 알아 볼 사건도 반려견과 관련된 사건입니다.

사정이 생겨 동물사랑실천협회에 반려견을 위탁했는데요.

협회 측이 유기견으로 오인해 안락사를 시켰습니다.

반려견의 주인은 협회 측을 상대로 소송을 제기했는데요.

어떤 결론이 나왔는지 전현정 전 서울중앙지법 부장판사와 함께 자세히 알아보겠습니다. 안녕하십니까?

<질문>

어떻게 된 일인지 사건의 경위부터 설명해 주시죠?

<답변>

김 씨는 평소 집에서 기르던 개 두 마리를 동물사랑실천협회에 맡기고 매월 14만 원을 주기로 했습니다.

2년 남짓 지급한 돈은 총 308만 원이었습니다.

그런데 협회는 김 씨의 반려견 두 마리를 유기견으로 잘못 알고 안락사 시켰습니다.

김 씨와 유기견 단체가 협회를 상대로 손해배상을 청구하는 소를 제기했습니다.

<질문>

유기견으로 오인해 벌어진 일인데, 유기견을 안락사 시키는 건 합법적인 행위인가요?

<답변>

유기동물을 무조건 안락사 시킬 수 있는 것은 아닙니다. 공고 등의 절차를 거쳐 주인을 찾지 못하면 수의사에 의해 인도적인 방법으로 안락사 처리하도록 하고 있습니다.

서울시의 경우 동물보호 수준을 향상시키기 위해 유기동물의 보호기간을 현행 동물보호 관련 법령이 정한 10일에서 20일로 2배 연장했습니다.

그런데 유기동물 중 30% 정도가 주인이 찾아가지 않거나 새로운 주인을 찾지 못해 안타까운 죽음을 맞는다고 합니다.

<질문>

그렇다면, 이 소송에서 쟁점이 됐던 부분은 무엇입니까?

<답변>

협회가 김 씨의 반려견을 유기견으로 잘못 알고 안락사 시켰습니다.

손해배상책임이 성립하는지, 손해배상액은 얼마인지가 문제되었습니다.

김 씨는 자신의 정신적 고통으로 인한 위자료를 청구했을 뿐만 아니라, 안락사를 당한 반려견의 위자료도 청구했습니다.

동물의 정신적 고통도 위자료 청구 대상이 될 수 있는지가 쟁점이 되었습니다.

<질문>

흥미로운 소송인데요. 법원은 어떤 판결을 내렸나요?

<답변>

먼저 김 씨 자신의 위자료 부분에 대한 판단부터 말씀드리겠습니다.

1심 법원과 2심 법원은 불법행위책임을 인정했습니다.

피고 협회가 김 씨로부터 위탁받은 개 두 마리를 유기견으로 오인한 과실로 안락사 시킨 잘못이 있고, 그로 인해 김 씨가 입은 정신적 고통을 금전적으로 배상할 책임이 있다고 판단했습니다.

위자료 액수는 600만원으로 정했습니다.

김 씨가 협회에 그동안 308만 원의 위탁료를 지급했고, 김 씨가 재산적 손해에 대해서는 배상청구를 하지 않은 점을 고려했습니다.

김 씨는 이와 별도로 안락사 당한 개가 입었을 정신적 고통에 대해 개 한 마리당 200만 원씩의 위자료를 청구했는데요. 법원은 이 부분은 받아들이지 않았습니다.

<질문>

법원이 반려견에 대한 위자료 청구는 받아들이지 않고, 원고 김 씨에 대한 위자료만 인정한 이유는 뭔가요?

<답변>

동물에는 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 능력, 즉 권리능력이 없습니다.

동물이 위자료 청구권의 귀속주체가 될 수도 없고, 위자료 청구권이 반려견의 주인에게 상속된다고 볼 수도 없습니다.

다만 법원은 김 씨의 위자료를 정할 때 반려견의 위자료를 인정할 수 없다는 점을 참작했습니다.

대법원도 원심판단을 지지했습니다. 민법이나 그 밖의 법률에 동물의 권리능력을 인정하는 규정이 없고 이에 관한 관습법도 존재하지 않아 동물 자체가 위자료 청구권의 귀속주체가 될 수 없다는 것입니다.

그리고 동물이 애완견 등 이른바 반려동물이라고 하더라도 마찬가지라고 했습니다.

<질문>

그런데 동물보호법에 따라 반려견도 보호받고 있지 않습니까?

<답변>

네, 그렇습니다. 동물보호법은 동물의 생명보호, 안전 보장, 복지를 목적으로 하고 있습니다.

그러나 동물을 권리의 주체로 인정하는 규정은 없습니다.

사람은 태어나면서부터 죽을 때까지 권리의 주체가 됩니다. 태아는 상속이나 불법행위에 기한 손해배상청구 등에서 개별적으로 권리능력이 인정됩니다.

주식회사와 같은 법인도 권리능력이 인정됩니다. 그러나 동물에는 권리능력을 인정할 수 없다는 것입니다.

<질문>

과거에도 이런 소송이 있었나요?

<답변>

동물이 소송의 주체가 될 수 있는지 문제된 사건으로는 도롱뇽 사건이 유명합니다.

천성산 터널 공사에 반대해 천성산에 서식하는 도롱뇽, 그리고 ‘도롱뇽의 친구들’이라는 단체, 천성산에 있는 사찰이 공사금지 가처분을 신청했습니다.

대법원은 도롱뇽을 자연물이라고 하면서 소송을 수행할 당사자능력을 부정했습니다.

<질문>

법원의 판결이 반려견을 보호하는 데 부족한 점이 있지는 않은지요?

<답변>

동물보호법에서는 동물 학대를 금지하고 동물을 보호하기 위한 규정을 두고 있습니다.

민사상으로는 현행법상 동물은 권리능력이 없기 때문에, 반려동물을 소유하거나 기르는 사람의 권리와 이익을 보호하는 방식으로 반려동물을 보호할 수밖에 없다고 볼 수 있습니다.

이 사건에서 반려견의 가격이 나와 있지는 않은데, 그보다 많은 위자료가 인정되었다고 볼 수 있습니다.

동물 보호 문제에 관심이 커지고 있는데, 입법을 통한 해결이 필요한 부분도 있습니다. 우리 민법에서 동물은 물건으로 취급되고 있습니다.

그러나 동물은 감정을 지니고 고통을 느낄 수 있는 생명체입니다.

독일 민법에서는 ‘동물은 물건이 아니고, 동물은 특별법으로 보호된다’고 선언하고 있는데요.

동물에 대한 인식의 변화를 느낄 수 있는 대목입니다.

<앵커 멘트>

네, 오늘 말씀 감사합니다.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[머슬타임] 코어 공략 전신운동](https://news.kbs.co.kr/data/news/2016/06/15/3295645_160.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.