정부, 집단 탈북 대비 본격화…독일 대처법은?

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국내에 들어온 탈북 주민은 다음달에 3만 명을 넘어설 것으로 보입니다.

올해에만 900명 가깝게 입국했는데요.

정부는 통일을 준비하는 차원에서 대규모 탈북 가능성에도 대비하겠다고 밝혔습니다.

만약 급변사태가 현실화된다면, 당장 머무를 곳이 없는 탈북민들을 어디에, 어떻게 수용할 것이냐가 관건이겠죠.

비용과 효율성 측면에서 접경지역인 경기도와 강원도 일대 폐교나 구호시설을 활용하자는 주장이 우선적으로 제시되고 있습니다.

하지만 한 곳당 수백 명 정도만 머무를 수 있고, 건물도 동떨어져 있어 효율적인 관리가 어렵다는 게 문제입니다.

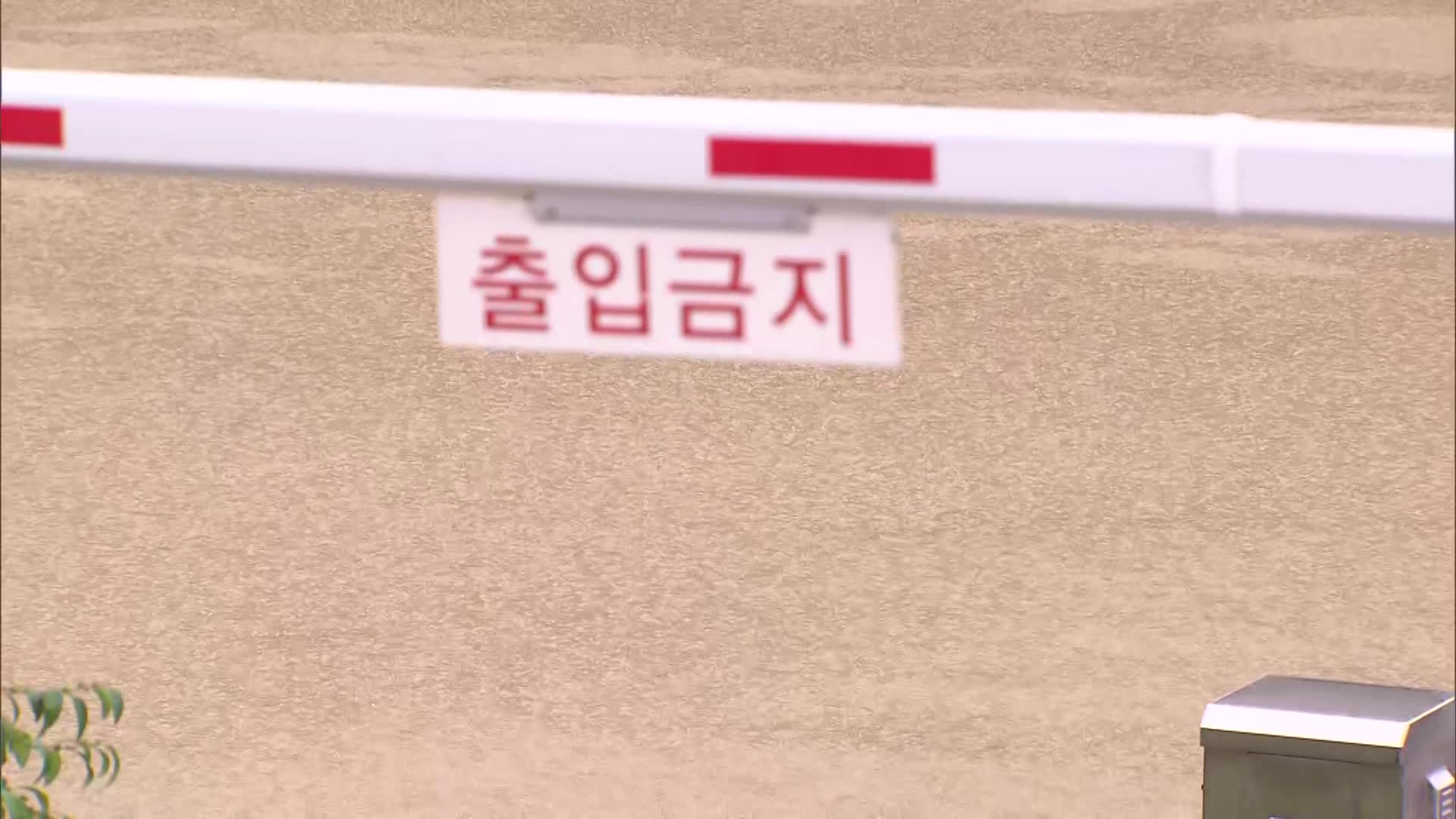

군부대에서 탈북자들을 수용하도록 하자는 제안도 나왔지만, 역시 시설이 턱없이 부족하고 사회와 격리된다는 맹점이 있습니다.

2조 원을 들여 10만 명까지 수용할 수 있는 대규모 탈북촌을 만든다는 얘기도 나오고 있는데요.

인근 주민들의 반발 등이 예상돼 공개적으로 추진하기는 쉽지 않아 보입니다.

중국, 러시아 등 해외 접경지역으로 탈북이 몰릴 것에 대비해 몽골 등지에 국외 탈북촌을 세우는 계획도 정부가 비공식적으로 논의한 것으로 알려졌습니다.

끊임없이 이어지는 탈북 행렬..

우리 보다 앞서 유사한 경험을 했던 독일은 어떻게 대처했는지 베를린 이민우 특파원이 살펴봤습니다.

▼‘동독주민 탈출’ 서독 대응 타산지석으로▼

<리포트>

죽음을 각오하고 철조망을 뛰어넘는 동독 주민들.

여행 중 외국 대사관으로 뛰어들어 망명을 요청하기도 합니다.

분단 직후부터 시작된 동독 주민들의 탈출 행렬.

그러자 서독은 지난 1950년 '긴급 수용법'을 제정하고 '탈출 주민은 모두 받아들인다'는 원칙을 세웁니다.

탈출 주민들은 먼저 연방 수용소에서 심사를 받고, 각 지자체의 수용 시설로 보내져 2~3주 동안 적응 훈련을 받은 뒤, 직장을 얻고 정착했습니다.

지자체도 별도의 수용 시설을 하나씩 운영하는 등 적극 동참했습니다.

<인터뷰> 루돌프 자이터스(통일 당시 서독 특임장관) : "동독 주민들이 서독과의 삶을 비교할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않았습니다."

이후에도 지원은 계속됐습니다.

목표는 완전한 자립이었습니다.

동독에서 딴 자격증을 인정해줬고, 자격증이 없으면 장학금 혜택을 줬습니다.

또 직장에서 일과 직업 훈련을 병행할 수 있도록 배려했습니다.

분단 이후 베를린 장벽이 무너지기까지 서독으로 탈출한 동독 주민들은 약 3백 90만 명.

이들에 대한 서독의 아낌없는 지원은 동독 주민들의 변혁 의지를 불러왔고, 이는 결국 역사적인 독일 통일의 밑거름이 됐습니다.

베를린에서 KBS 뉴스 이민우입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 정부, 집단 탈북 대비 본격화…독일 대처법은?

-

- 입력 2016-10-12 21:11:02

- 수정2016-10-12 22:09:50

국내에 들어온 탈북 주민은 다음달에 3만 명을 넘어설 것으로 보입니다.

올해에만 900명 가깝게 입국했는데요.

정부는 통일을 준비하는 차원에서 대규모 탈북 가능성에도 대비하겠다고 밝혔습니다.

만약 급변사태가 현실화된다면, 당장 머무를 곳이 없는 탈북민들을 어디에, 어떻게 수용할 것이냐가 관건이겠죠.

비용과 효율성 측면에서 접경지역인 경기도와 강원도 일대 폐교나 구호시설을 활용하자는 주장이 우선적으로 제시되고 있습니다.

하지만 한 곳당 수백 명 정도만 머무를 수 있고, 건물도 동떨어져 있어 효율적인 관리가 어렵다는 게 문제입니다.

군부대에서 탈북자들을 수용하도록 하자는 제안도 나왔지만, 역시 시설이 턱없이 부족하고 사회와 격리된다는 맹점이 있습니다.

2조 원을 들여 10만 명까지 수용할 수 있는 대규모 탈북촌을 만든다는 얘기도 나오고 있는데요.

인근 주민들의 반발 등이 예상돼 공개적으로 추진하기는 쉽지 않아 보입니다.

중국, 러시아 등 해외 접경지역으로 탈북이 몰릴 것에 대비해 몽골 등지에 국외 탈북촌을 세우는 계획도 정부가 비공식적으로 논의한 것으로 알려졌습니다.

끊임없이 이어지는 탈북 행렬..

우리 보다 앞서 유사한 경험을 했던 독일은 어떻게 대처했는지 베를린 이민우 특파원이 살펴봤습니다.

▼‘동독주민 탈출’ 서독 대응 타산지석으로▼

<리포트>

죽음을 각오하고 철조망을 뛰어넘는 동독 주민들.

여행 중 외국 대사관으로 뛰어들어 망명을 요청하기도 합니다.

분단 직후부터 시작된 동독 주민들의 탈출 행렬.

그러자 서독은 지난 1950년 '긴급 수용법'을 제정하고 '탈출 주민은 모두 받아들인다'는 원칙을 세웁니다.

탈출 주민들은 먼저 연방 수용소에서 심사를 받고, 각 지자체의 수용 시설로 보내져 2~3주 동안 적응 훈련을 받은 뒤, 직장을 얻고 정착했습니다.

지자체도 별도의 수용 시설을 하나씩 운영하는 등 적극 동참했습니다.

<인터뷰> 루돌프 자이터스(통일 당시 서독 특임장관) : "동독 주민들이 서독과의 삶을 비교할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않았습니다."

이후에도 지원은 계속됐습니다.

목표는 완전한 자립이었습니다.

동독에서 딴 자격증을 인정해줬고, 자격증이 없으면 장학금 혜택을 줬습니다.

또 직장에서 일과 직업 훈련을 병행할 수 있도록 배려했습니다.

분단 이후 베를린 장벽이 무너지기까지 서독으로 탈출한 동독 주민들은 약 3백 90만 명.

이들에 대한 서독의 아낌없는 지원은 동독 주민들의 변혁 의지를 불러왔고, 이는 결국 역사적인 독일 통일의 밑거름이 됐습니다.

베를린에서 KBS 뉴스 이민우입니다.

-

-

신지혜 기자 new@kbs.co.kr

신지혜 기자의 기사 모음 -

이민우 기자 kbsminoo@gmail.com

이민우 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[속보] 검찰, ‘SM엔터 시세조종’ 혐의 카카오 김범수 구속영장 청구](/data/layer/904/2024/07/20240717_8XKJ0D.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.