대선 앞둔 ‘가짜뉴스’ 주의보

입력 2017.02.03 (08:10)

수정 2017.02.03 (09:49)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

<기자 멘트>

지난 미국 대선이 끝난 뒤, 관심이 집중 된 곳이 있습니다.

바로 페이스북입니다.

페이스북 최고 경영자인 마크 저커버그를 상대로 페이스북으로 확산된 '가짜 뉴스'가 미 대선 결과에 영향을 미쳤다는 질타가 쏟아진 겁니다.

관련 분석을 보면, 미 대선 전 3개월간 가장 인기가 있었던 가짜뉴스 20개가 페이스북에서 받은 공유나 댓글 등 반응은 871만 천여 건에 달했습니다.

그런데 CNN이나 뉴욕타임즈, 워싱턴포스트 등 주요 전통 미디어의 가장 호응이 높았던 대선 기사 20개의 반응은 736만 건이었습니다.

뭐, 교황이 트럼프를 지지했다 거나, 힐러리가 국제 테러단체에 무기를 판매했다 는 등의 내용이었습니다.

가짜뉴스에 누가 속겠어 라고 하시는 분들도 계시겠지만, 옛 말에 삼인성호(三人成虎)라고... 세 사람이 없는 호랑이도 만든다는 말, 거짓말도 여러 사람이 자주 하면 믿게 된다는 뜻.

힐러리 후보측이 피자가게에서 아동 성매매를 한다는 가짜 뉴스에 속은 한 남성이 해당 가게에서 총기를 난사하기도 했죠.

이제 이런 가짜뉴스가 강 건너 불은 아니게 됐습니다.

반기문 전 유엔사무총장이 구체적으로 내용을 밝히지는 않았지만, 가짜뉴스를 이유로 불출마를 선언하기도 했죠.

또 최근 선관위는 19대 대통령 선거와 관련해 가짜 합성 사진이나 허위 사실 등을 보도한 인터넷 언론사에 대해 '경고문 게재'와 '경고' 등의 강경 조치를 취했습니다.

따지고 보면, 음모론과 증권가 사설정보지, 연예인 루머 등이 가짜뉴스의 시작일 텐데요.

최근 이런 가짜 뉴스의 영향이 더 커진 건 왜 일까요?

왜 생기는 지 알아야 어떻게 막을 지 알 수 있겠죠?

먼저 국민들이 신문이나 TV 등 공식적인 통로가 아니라, 소셜 미디어나 메신저 등을 통해 뉴스와 정보를 접하는 비중이 늘었기 때문이라는 분석입니다.

뉴스의 개인화.... 사실보다 원하는 것만 집중. 자극적인 것에 이끌려 또 가짜뉴스를 이용해서 독자들을 낚시질해 돈을 벌려는 업체들이 늘고 있다는 점도 빼놓을 수 없습니다.

영국 가디언지는 마케도니아에만 150여 개의 웹사이트들이 가짜뉴스를 만들어 미 대선 기간 장사를 했다고 합니다.

아울러 정부와 기존 언론 등 사회의 투명성과 신뢰도가 떨어지고 있는 문제도 있습니다.

그럼 이런 가짜뉴스를 차단하기 위한 방법은 무얼까요?

김주한 기자가 알아봤습니다.

<리포트>

사진이나 이야기를 기사처럼 꾸며주는 앱입니다.

재미를 위해 개발된 이런 앱들이 가짜뉴스를 양산하는 도구로 지목받고 있습니다.

가짜와 진짜를 구별하기도 전에 '좋아요'부터 누르고 퍼나르는 게 이제는 SNS의 당연한 특성처럼 받아들여지고 있습니다.

실제로 미국 온라인 매체의 조사 결과 미 대선을 앞두고 가짜 뉴스를 공유한 경우가 870만 건으로 진짜 뉴스 공유보다 130여만 건이나 많았습니다.

선관위 당국과 인터넷 포털, SNS 사업자들은 감시를 한다고는 하지만 실시간으로 걸러내기란 아직까지는 역부족이라고 토로합니다.

<인터뷰> 박상현(페이스북 코리아 홍보부장) : "아무래도 모든 사용자들에 대한 선제적 모니터링을 시행할 수는 없기 때문에, 실제적으로 허위뉴스를 근절하는데 다소 어려움이 있습니다."

더구나 메신저 등을 통해 폐쇄된 형태로 유통될 경우 더욱 찾아내기가 어렵습니다.

뒤늦게 오보라고 판명돼도 이미 명예는 훼손된 상황이고 편견은 그대로 남게 됩니다.

그러다 보니 가짜 뉴스 신고나 팩트 체킹과 같은 장치를 마련한다 해도 미봉책에 그칠 가능성이 큽니다.

<인터뷰> 최진봉(성공회대 신문방송학과 교수) : "그 보도가 나간 걸 이미 본 사람들 입장에서는 그걸 사실로 믿을 확률이 높아지거든요, 그래서 사후에 규제하는 건 별 의미가 없어요."

왜곡된 여론 형성에 대처하기 위해서는 가짜 뉴스 유통에 따른 책임을 사업자등에게 얼마나 물어야 할지에 대한 심도있는 논의가 우선 시급합니다.

KBS 뉴스 김주한입니다.

<기자 멘트>

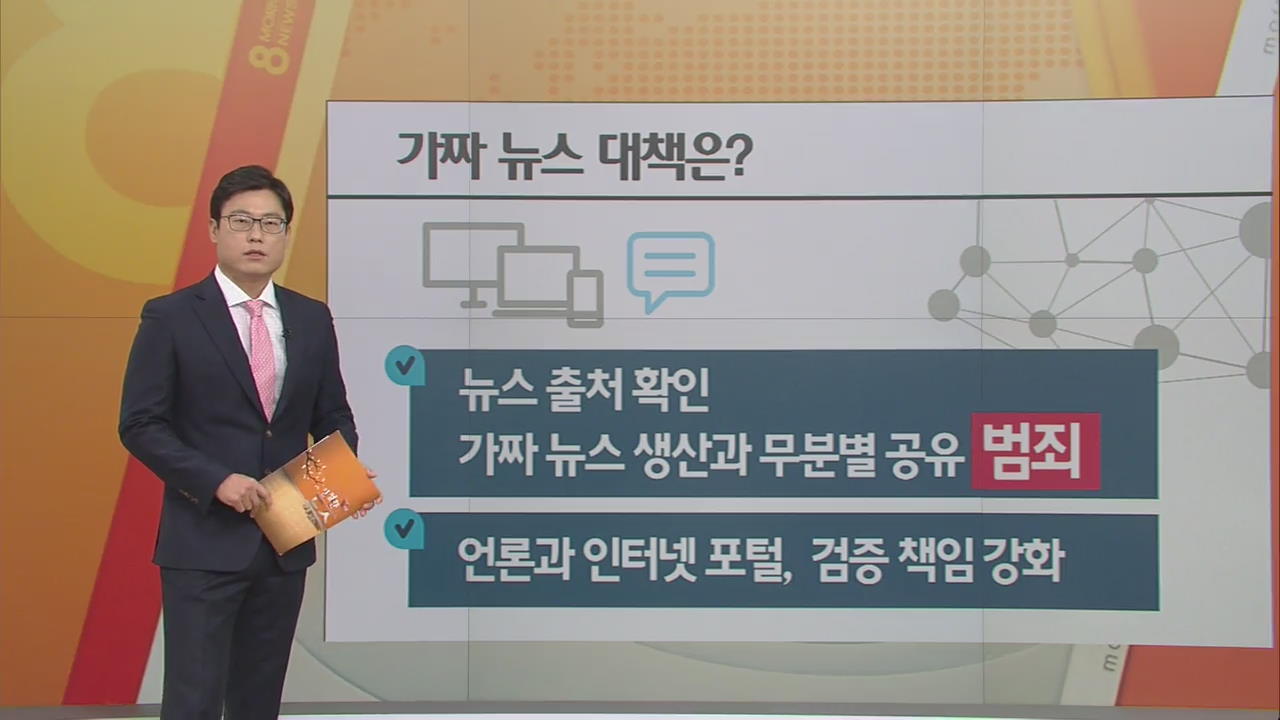

결국 가짜뉴스의 폐해가 커지는만큼, 사회적인 대책과 고민이 있어야하는 데요.

뉴스를 접할 때 그 뉴스가 신뢰할만한 취재원 등 취재 과정을 거쳤는 지, 진짜 기자나 언론사의 보도인 지 확인할 필요가 있겠죠.

또 가짜뉴스를 생산하고 퍼뜨리는 것은 사회적인 범죄라는 인식이 분명해야 합니다.

그렇다고, 정당한 의혹 제기와 비판을 가짜뉴스라고 치부하는 것도 없어야겠죠.

그래서 가짜뉴스 문제와 관련해 포털과 언론들의 사실 확인과 검증 노력이 무엇보다 중요합니다.

지난 미국 대선이 끝난 뒤, 관심이 집중 된 곳이 있습니다.

바로 페이스북입니다.

페이스북 최고 경영자인 마크 저커버그를 상대로 페이스북으로 확산된 '가짜 뉴스'가 미 대선 결과에 영향을 미쳤다는 질타가 쏟아진 겁니다.

관련 분석을 보면, 미 대선 전 3개월간 가장 인기가 있었던 가짜뉴스 20개가 페이스북에서 받은 공유나 댓글 등 반응은 871만 천여 건에 달했습니다.

그런데 CNN이나 뉴욕타임즈, 워싱턴포스트 등 주요 전통 미디어의 가장 호응이 높았던 대선 기사 20개의 반응은 736만 건이었습니다.

뭐, 교황이 트럼프를 지지했다 거나, 힐러리가 국제 테러단체에 무기를 판매했다 는 등의 내용이었습니다.

가짜뉴스에 누가 속겠어 라고 하시는 분들도 계시겠지만, 옛 말에 삼인성호(三人成虎)라고... 세 사람이 없는 호랑이도 만든다는 말, 거짓말도 여러 사람이 자주 하면 믿게 된다는 뜻.

힐러리 후보측이 피자가게에서 아동 성매매를 한다는 가짜 뉴스에 속은 한 남성이 해당 가게에서 총기를 난사하기도 했죠.

이제 이런 가짜뉴스가 강 건너 불은 아니게 됐습니다.

반기문 전 유엔사무총장이 구체적으로 내용을 밝히지는 않았지만, 가짜뉴스를 이유로 불출마를 선언하기도 했죠.

또 최근 선관위는 19대 대통령 선거와 관련해 가짜 합성 사진이나 허위 사실 등을 보도한 인터넷 언론사에 대해 '경고문 게재'와 '경고' 등의 강경 조치를 취했습니다.

따지고 보면, 음모론과 증권가 사설정보지, 연예인 루머 등이 가짜뉴스의 시작일 텐데요.

최근 이런 가짜 뉴스의 영향이 더 커진 건 왜 일까요?

왜 생기는 지 알아야 어떻게 막을 지 알 수 있겠죠?

먼저 국민들이 신문이나 TV 등 공식적인 통로가 아니라, 소셜 미디어나 메신저 등을 통해 뉴스와 정보를 접하는 비중이 늘었기 때문이라는 분석입니다.

뉴스의 개인화.... 사실보다 원하는 것만 집중. 자극적인 것에 이끌려 또 가짜뉴스를 이용해서 독자들을 낚시질해 돈을 벌려는 업체들이 늘고 있다는 점도 빼놓을 수 없습니다.

영국 가디언지는 마케도니아에만 150여 개의 웹사이트들이 가짜뉴스를 만들어 미 대선 기간 장사를 했다고 합니다.

아울러 정부와 기존 언론 등 사회의 투명성과 신뢰도가 떨어지고 있는 문제도 있습니다.

그럼 이런 가짜뉴스를 차단하기 위한 방법은 무얼까요?

김주한 기자가 알아봤습니다.

<리포트>

사진이나 이야기를 기사처럼 꾸며주는 앱입니다.

재미를 위해 개발된 이런 앱들이 가짜뉴스를 양산하는 도구로 지목받고 있습니다.

가짜와 진짜를 구별하기도 전에 '좋아요'부터 누르고 퍼나르는 게 이제는 SNS의 당연한 특성처럼 받아들여지고 있습니다.

실제로 미국 온라인 매체의 조사 결과 미 대선을 앞두고 가짜 뉴스를 공유한 경우가 870만 건으로 진짜 뉴스 공유보다 130여만 건이나 많았습니다.

선관위 당국과 인터넷 포털, SNS 사업자들은 감시를 한다고는 하지만 실시간으로 걸러내기란 아직까지는 역부족이라고 토로합니다.

<인터뷰> 박상현(페이스북 코리아 홍보부장) : "아무래도 모든 사용자들에 대한 선제적 모니터링을 시행할 수는 없기 때문에, 실제적으로 허위뉴스를 근절하는데 다소 어려움이 있습니다."

더구나 메신저 등을 통해 폐쇄된 형태로 유통될 경우 더욱 찾아내기가 어렵습니다.

뒤늦게 오보라고 판명돼도 이미 명예는 훼손된 상황이고 편견은 그대로 남게 됩니다.

그러다 보니 가짜 뉴스 신고나 팩트 체킹과 같은 장치를 마련한다 해도 미봉책에 그칠 가능성이 큽니다.

<인터뷰> 최진봉(성공회대 신문방송학과 교수) : "그 보도가 나간 걸 이미 본 사람들 입장에서는 그걸 사실로 믿을 확률이 높아지거든요, 그래서 사후에 규제하는 건 별 의미가 없어요."

왜곡된 여론 형성에 대처하기 위해서는 가짜 뉴스 유통에 따른 책임을 사업자등에게 얼마나 물어야 할지에 대한 심도있는 논의가 우선 시급합니다.

KBS 뉴스 김주한입니다.

<기자 멘트>

결국 가짜뉴스의 폐해가 커지는만큼, 사회적인 대책과 고민이 있어야하는 데요.

뉴스를 접할 때 그 뉴스가 신뢰할만한 취재원 등 취재 과정을 거쳤는 지, 진짜 기자나 언론사의 보도인 지 확인할 필요가 있겠죠.

또 가짜뉴스를 생산하고 퍼뜨리는 것은 사회적인 범죄라는 인식이 분명해야 합니다.

그렇다고, 정당한 의혹 제기와 비판을 가짜뉴스라고 치부하는 것도 없어야겠죠.

그래서 가짜뉴스 문제와 관련해 포털과 언론들의 사실 확인과 검증 노력이 무엇보다 중요합니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 대선 앞둔 ‘가짜뉴스’ 주의보

-

- 입력 2017-02-03 08:16:02

- 수정2017-02-03 09:49:48

<기자 멘트>

지난 미국 대선이 끝난 뒤, 관심이 집중 된 곳이 있습니다.

바로 페이스북입니다.

페이스북 최고 경영자인 마크 저커버그를 상대로 페이스북으로 확산된 '가짜 뉴스'가 미 대선 결과에 영향을 미쳤다는 질타가 쏟아진 겁니다.

관련 분석을 보면, 미 대선 전 3개월간 가장 인기가 있었던 가짜뉴스 20개가 페이스북에서 받은 공유나 댓글 등 반응은 871만 천여 건에 달했습니다.

그런데 CNN이나 뉴욕타임즈, 워싱턴포스트 등 주요 전통 미디어의 가장 호응이 높았던 대선 기사 20개의 반응은 736만 건이었습니다.

뭐, 교황이 트럼프를 지지했다 거나, 힐러리가 국제 테러단체에 무기를 판매했다 는 등의 내용이었습니다.

가짜뉴스에 누가 속겠어 라고 하시는 분들도 계시겠지만, 옛 말에 삼인성호(三人成虎)라고... 세 사람이 없는 호랑이도 만든다는 말, 거짓말도 여러 사람이 자주 하면 믿게 된다는 뜻.

힐러리 후보측이 피자가게에서 아동 성매매를 한다는 가짜 뉴스에 속은 한 남성이 해당 가게에서 총기를 난사하기도 했죠.

이제 이런 가짜뉴스가 강 건너 불은 아니게 됐습니다.

반기문 전 유엔사무총장이 구체적으로 내용을 밝히지는 않았지만, 가짜뉴스를 이유로 불출마를 선언하기도 했죠.

또 최근 선관위는 19대 대통령 선거와 관련해 가짜 합성 사진이나 허위 사실 등을 보도한 인터넷 언론사에 대해 '경고문 게재'와 '경고' 등의 강경 조치를 취했습니다.

따지고 보면, 음모론과 증권가 사설정보지, 연예인 루머 등이 가짜뉴스의 시작일 텐데요.

최근 이런 가짜 뉴스의 영향이 더 커진 건 왜 일까요?

왜 생기는 지 알아야 어떻게 막을 지 알 수 있겠죠?

먼저 국민들이 신문이나 TV 등 공식적인 통로가 아니라, 소셜 미디어나 메신저 등을 통해 뉴스와 정보를 접하는 비중이 늘었기 때문이라는 분석입니다.

뉴스의 개인화.... 사실보다 원하는 것만 집중. 자극적인 것에 이끌려 또 가짜뉴스를 이용해서 독자들을 낚시질해 돈을 벌려는 업체들이 늘고 있다는 점도 빼놓을 수 없습니다.

영국 가디언지는 마케도니아에만 150여 개의 웹사이트들이 가짜뉴스를 만들어 미 대선 기간 장사를 했다고 합니다.

아울러 정부와 기존 언론 등 사회의 투명성과 신뢰도가 떨어지고 있는 문제도 있습니다.

그럼 이런 가짜뉴스를 차단하기 위한 방법은 무얼까요?

김주한 기자가 알아봤습니다.

<리포트>

사진이나 이야기를 기사처럼 꾸며주는 앱입니다.

재미를 위해 개발된 이런 앱들이 가짜뉴스를 양산하는 도구로 지목받고 있습니다.

가짜와 진짜를 구별하기도 전에 '좋아요'부터 누르고 퍼나르는 게 이제는 SNS의 당연한 특성처럼 받아들여지고 있습니다.

실제로 미국 온라인 매체의 조사 결과 미 대선을 앞두고 가짜 뉴스를 공유한 경우가 870만 건으로 진짜 뉴스 공유보다 130여만 건이나 많았습니다.

선관위 당국과 인터넷 포털, SNS 사업자들은 감시를 한다고는 하지만 실시간으로 걸러내기란 아직까지는 역부족이라고 토로합니다.

<인터뷰> 박상현(페이스북 코리아 홍보부장) : "아무래도 모든 사용자들에 대한 선제적 모니터링을 시행할 수는 없기 때문에, 실제적으로 허위뉴스를 근절하는데 다소 어려움이 있습니다."

더구나 메신저 등을 통해 폐쇄된 형태로 유통될 경우 더욱 찾아내기가 어렵습니다.

뒤늦게 오보라고 판명돼도 이미 명예는 훼손된 상황이고 편견은 그대로 남게 됩니다.

그러다 보니 가짜 뉴스 신고나 팩트 체킹과 같은 장치를 마련한다 해도 미봉책에 그칠 가능성이 큽니다.

<인터뷰> 최진봉(성공회대 신문방송학과 교수) : "그 보도가 나간 걸 이미 본 사람들 입장에서는 그걸 사실로 믿을 확률이 높아지거든요, 그래서 사후에 규제하는 건 별 의미가 없어요."

왜곡된 여론 형성에 대처하기 위해서는 가짜 뉴스 유통에 따른 책임을 사업자등에게 얼마나 물어야 할지에 대한 심도있는 논의가 우선 시급합니다.

KBS 뉴스 김주한입니다.

<기자 멘트>

결국 가짜뉴스의 폐해가 커지는만큼, 사회적인 대책과 고민이 있어야하는 데요.

뉴스를 접할 때 그 뉴스가 신뢰할만한 취재원 등 취재 과정을 거쳤는 지, 진짜 기자나 언론사의 보도인 지 확인할 필요가 있겠죠.

또 가짜뉴스를 생산하고 퍼뜨리는 것은 사회적인 범죄라는 인식이 분명해야 합니다.

그렇다고, 정당한 의혹 제기와 비판을 가짜뉴스라고 치부하는 것도 없어야겠죠.

그래서 가짜뉴스 문제와 관련해 포털과 언론들의 사실 확인과 검증 노력이 무엇보다 중요합니다.

지난 미국 대선이 끝난 뒤, 관심이 집중 된 곳이 있습니다.

바로 페이스북입니다.

페이스북 최고 경영자인 마크 저커버그를 상대로 페이스북으로 확산된 '가짜 뉴스'가 미 대선 결과에 영향을 미쳤다는 질타가 쏟아진 겁니다.

관련 분석을 보면, 미 대선 전 3개월간 가장 인기가 있었던 가짜뉴스 20개가 페이스북에서 받은 공유나 댓글 등 반응은 871만 천여 건에 달했습니다.

그런데 CNN이나 뉴욕타임즈, 워싱턴포스트 등 주요 전통 미디어의 가장 호응이 높았던 대선 기사 20개의 반응은 736만 건이었습니다.

뭐, 교황이 트럼프를 지지했다 거나, 힐러리가 국제 테러단체에 무기를 판매했다 는 등의 내용이었습니다.

가짜뉴스에 누가 속겠어 라고 하시는 분들도 계시겠지만, 옛 말에 삼인성호(三人成虎)라고... 세 사람이 없는 호랑이도 만든다는 말, 거짓말도 여러 사람이 자주 하면 믿게 된다는 뜻.

힐러리 후보측이 피자가게에서 아동 성매매를 한다는 가짜 뉴스에 속은 한 남성이 해당 가게에서 총기를 난사하기도 했죠.

이제 이런 가짜뉴스가 강 건너 불은 아니게 됐습니다.

반기문 전 유엔사무총장이 구체적으로 내용을 밝히지는 않았지만, 가짜뉴스를 이유로 불출마를 선언하기도 했죠.

또 최근 선관위는 19대 대통령 선거와 관련해 가짜 합성 사진이나 허위 사실 등을 보도한 인터넷 언론사에 대해 '경고문 게재'와 '경고' 등의 강경 조치를 취했습니다.

따지고 보면, 음모론과 증권가 사설정보지, 연예인 루머 등이 가짜뉴스의 시작일 텐데요.

최근 이런 가짜 뉴스의 영향이 더 커진 건 왜 일까요?

왜 생기는 지 알아야 어떻게 막을 지 알 수 있겠죠?

먼저 국민들이 신문이나 TV 등 공식적인 통로가 아니라, 소셜 미디어나 메신저 등을 통해 뉴스와 정보를 접하는 비중이 늘었기 때문이라는 분석입니다.

뉴스의 개인화.... 사실보다 원하는 것만 집중. 자극적인 것에 이끌려 또 가짜뉴스를 이용해서 독자들을 낚시질해 돈을 벌려는 업체들이 늘고 있다는 점도 빼놓을 수 없습니다.

영국 가디언지는 마케도니아에만 150여 개의 웹사이트들이 가짜뉴스를 만들어 미 대선 기간 장사를 했다고 합니다.

아울러 정부와 기존 언론 등 사회의 투명성과 신뢰도가 떨어지고 있는 문제도 있습니다.

그럼 이런 가짜뉴스를 차단하기 위한 방법은 무얼까요?

김주한 기자가 알아봤습니다.

<리포트>

사진이나 이야기를 기사처럼 꾸며주는 앱입니다.

재미를 위해 개발된 이런 앱들이 가짜뉴스를 양산하는 도구로 지목받고 있습니다.

가짜와 진짜를 구별하기도 전에 '좋아요'부터 누르고 퍼나르는 게 이제는 SNS의 당연한 특성처럼 받아들여지고 있습니다.

실제로 미국 온라인 매체의 조사 결과 미 대선을 앞두고 가짜 뉴스를 공유한 경우가 870만 건으로 진짜 뉴스 공유보다 130여만 건이나 많았습니다.

선관위 당국과 인터넷 포털, SNS 사업자들은 감시를 한다고는 하지만 실시간으로 걸러내기란 아직까지는 역부족이라고 토로합니다.

<인터뷰> 박상현(페이스북 코리아 홍보부장) : "아무래도 모든 사용자들에 대한 선제적 모니터링을 시행할 수는 없기 때문에, 실제적으로 허위뉴스를 근절하는데 다소 어려움이 있습니다."

더구나 메신저 등을 통해 폐쇄된 형태로 유통될 경우 더욱 찾아내기가 어렵습니다.

뒤늦게 오보라고 판명돼도 이미 명예는 훼손된 상황이고 편견은 그대로 남게 됩니다.

그러다 보니 가짜 뉴스 신고나 팩트 체킹과 같은 장치를 마련한다 해도 미봉책에 그칠 가능성이 큽니다.

<인터뷰> 최진봉(성공회대 신문방송학과 교수) : "그 보도가 나간 걸 이미 본 사람들 입장에서는 그걸 사실로 믿을 확률이 높아지거든요, 그래서 사후에 규제하는 건 별 의미가 없어요."

왜곡된 여론 형성에 대처하기 위해서는 가짜 뉴스 유통에 따른 책임을 사업자등에게 얼마나 물어야 할지에 대한 심도있는 논의가 우선 시급합니다.

KBS 뉴스 김주한입니다.

<기자 멘트>

결국 가짜뉴스의 폐해가 커지는만큼, 사회적인 대책과 고민이 있어야하는 데요.

뉴스를 접할 때 그 뉴스가 신뢰할만한 취재원 등 취재 과정을 거쳤는 지, 진짜 기자나 언론사의 보도인 지 확인할 필요가 있겠죠.

또 가짜뉴스를 생산하고 퍼뜨리는 것은 사회적인 범죄라는 인식이 분명해야 합니다.

그렇다고, 정당한 의혹 제기와 비판을 가짜뉴스라고 치부하는 것도 없어야겠죠.

그래서 가짜뉴스 문제와 관련해 포털과 언론들의 사실 확인과 검증 노력이 무엇보다 중요합니다.

-

-

박경호 기자 4right@kbs.co.kr

박경호 기자의 기사 모음 -

김주한 기자 telecaster@kbs.co.kr

김주한 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[속보] 이재명 공직선거법 상고심 배당…<br>주심 박영재 대법관](/data/layer/904/2025/04/20250422_rJTpBy.jpg)

![[단독] 트럼프 취임식 때 삼성·<br>현대·한화 ‘고액 기부’ 했다](/data/layer/904/2025/04/20250422_fuPedb.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.