공공임대아파트 선입견 씻고 정착하려면?

입력 2018.10.16 (08:19)

수정 2018.10.16 (13:10)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

지금 보시는 것은 지난 주말 서울 광화문에서 있었던 집회의 모습인데요,

전국의 임대 아파트 주민 천여 명이 모였습니다.

이들이 거리에 나온 이유는 10년 동안 살아온 아파트가 임대 기간이 끝나서 분양 전환되는데요,

분양을 받으려면 시세와 비슷한 금액을 내야 하는데 집값이 급등해 감당할 수 없다는 겁니다.

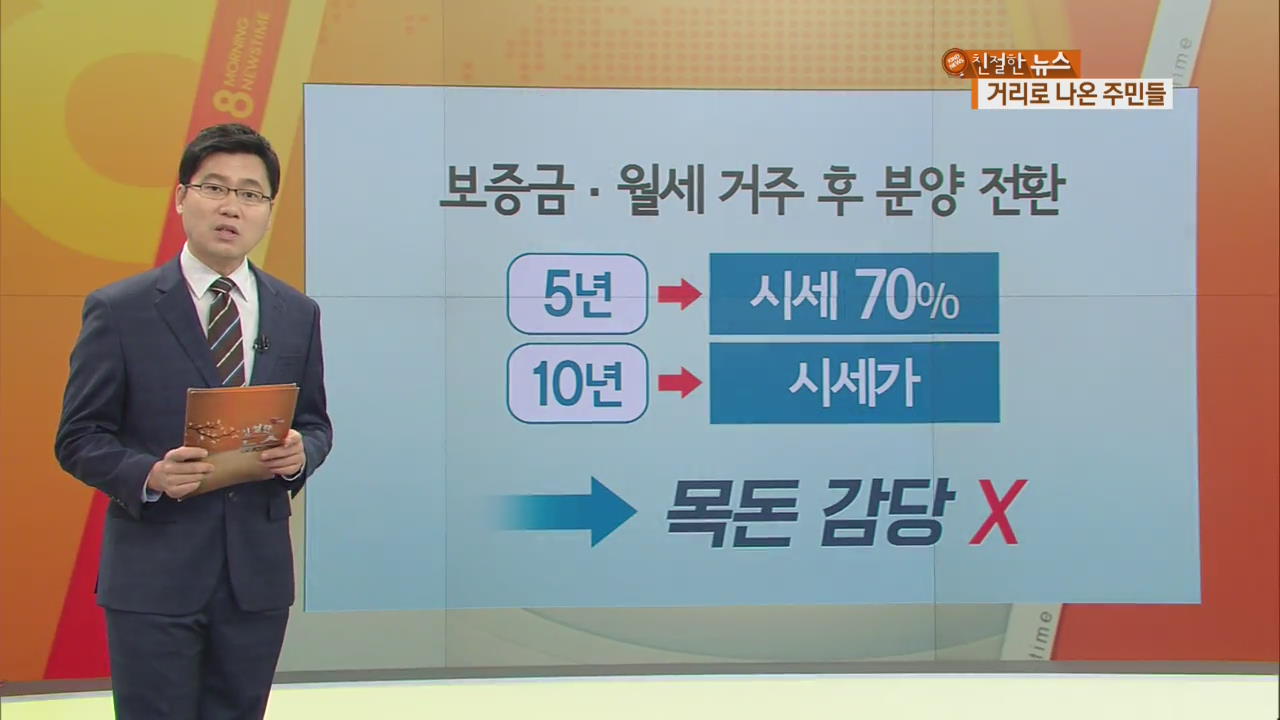

공공임대아파트는 보증금과 월세를 내고 살다가 분양으로 전환할 때 집값이 결정되는데요,

5년 공공임대는 분양가 산정 방식을 적용해 인근 시세의 70% 정도가 반영되고요,

10년 공공임대는 시세가 거의 그대로 반영됩니다.

시세가 너무 올라서 목돈을 마련하지 못하면 집을 비워야 할 처지인 겁니다.

서민 주거 안정 목적으로 계속 시행되온 공공임대 주택, 왜 이렇게 정착이 어려운 걸까요?

공공임대주택 사업은 1980년대 말 시행한 이후로 정권이 바뀌어도 계속 유지가 됐습니다.

2000년 이후에만 서울 면적의 40%가 넘는 규모를 공공임대 택지로 개발했는데요.

하지만 현재 장기공공임대주택은 125만 가구로 전체 주택 수의 6.5%에 불과합니다.

OECD 평균이 9% 정도인데요.

일단 물량으로만 봐도 현저히 부족한 상황입니다.

물량도 충분히 공급이 돼야 하는데 사실 임대아파트 짓는 게 쉽지 않습니다.

인근 주민들의 반대와 임대아파트에 대한 부정적인 시각때문인데요,

정부는 지난달 30만 가구가 들어설 택지 명단을 공개하겠다고 했는데요,

하지만 지자체와 합의가 안 돼 3만 5천 가구 규모의 택지만 발표했습니다.

임대아파트가 들어오면 집값이 떨어진다고 생각하는 지자체와 인근 주민들의 반대가 크기 때문인데요.

임대주택에 대한 이런 막연한 선입견이 공공주택 공급을 가로막는 걸림돌 가운데 하나인데요,

실제로 공공임대 단지 옆에 있던 한 초등학교는요,

입학 거부와 전학사태에 폐교가 된 일도 있었습니다.

또 수요 공급이 잘 맞지 않는 것도 한계로 지적되는데요.

대중교통망이나 일자리가 부족한 지역에도 무턱대고 임대 아파트를 짓다 보니까요,

여섯 달 이상 비어있는 공공임대주택이 전국적으로 만 여 가구에 이릅니다.

물량도 중요하지만, 부정적인 인식을 바꾸려는 노력과 양질의 집을 공급하는 게 중요하다는 지적이 그래서 나오는데요,

내년에는 경기도 판교의 10년 임대 주택을 시작으로 전국에서 약 9만 세대가 분양 전환되는데요.

아까 말씀드린것처럼 일부 지역의 경우는 시세가 급등해 거주민들이 분양 전환가를 감당하지 못한다는 문제가 있습니다.

집값 급등기에만 생길 수 있는 문제라는게 임대주택을 건설한 LH공사의 입장인데요,

하지만, 분양가 상한제 등 서민 주거안정의 목적에 맞게 좀더 정교한 대책이 함께 마련돼야 한다는 지적도 제기되고 있습니다.

친절한 뉴스였습니다.

전국의 임대 아파트 주민 천여 명이 모였습니다.

이들이 거리에 나온 이유는 10년 동안 살아온 아파트가 임대 기간이 끝나서 분양 전환되는데요,

분양을 받으려면 시세와 비슷한 금액을 내야 하는데 집값이 급등해 감당할 수 없다는 겁니다.

공공임대아파트는 보증금과 월세를 내고 살다가 분양으로 전환할 때 집값이 결정되는데요,

5년 공공임대는 분양가 산정 방식을 적용해 인근 시세의 70% 정도가 반영되고요,

10년 공공임대는 시세가 거의 그대로 반영됩니다.

시세가 너무 올라서 목돈을 마련하지 못하면 집을 비워야 할 처지인 겁니다.

서민 주거 안정 목적으로 계속 시행되온 공공임대 주택, 왜 이렇게 정착이 어려운 걸까요?

공공임대주택 사업은 1980년대 말 시행한 이후로 정권이 바뀌어도 계속 유지가 됐습니다.

2000년 이후에만 서울 면적의 40%가 넘는 규모를 공공임대 택지로 개발했는데요.

하지만 현재 장기공공임대주택은 125만 가구로 전체 주택 수의 6.5%에 불과합니다.

OECD 평균이 9% 정도인데요.

일단 물량으로만 봐도 현저히 부족한 상황입니다.

물량도 충분히 공급이 돼야 하는데 사실 임대아파트 짓는 게 쉽지 않습니다.

인근 주민들의 반대와 임대아파트에 대한 부정적인 시각때문인데요,

정부는 지난달 30만 가구가 들어설 택지 명단을 공개하겠다고 했는데요,

하지만 지자체와 합의가 안 돼 3만 5천 가구 규모의 택지만 발표했습니다.

임대아파트가 들어오면 집값이 떨어진다고 생각하는 지자체와 인근 주민들의 반대가 크기 때문인데요.

임대주택에 대한 이런 막연한 선입견이 공공주택 공급을 가로막는 걸림돌 가운데 하나인데요,

실제로 공공임대 단지 옆에 있던 한 초등학교는요,

입학 거부와 전학사태에 폐교가 된 일도 있었습니다.

또 수요 공급이 잘 맞지 않는 것도 한계로 지적되는데요.

대중교통망이나 일자리가 부족한 지역에도 무턱대고 임대 아파트를 짓다 보니까요,

여섯 달 이상 비어있는 공공임대주택이 전국적으로 만 여 가구에 이릅니다.

물량도 중요하지만, 부정적인 인식을 바꾸려는 노력과 양질의 집을 공급하는 게 중요하다는 지적이 그래서 나오는데요,

내년에는 경기도 판교의 10년 임대 주택을 시작으로 전국에서 약 9만 세대가 분양 전환되는데요.

아까 말씀드린것처럼 일부 지역의 경우는 시세가 급등해 거주민들이 분양 전환가를 감당하지 못한다는 문제가 있습니다.

집값 급등기에만 생길 수 있는 문제라는게 임대주택을 건설한 LH공사의 입장인데요,

하지만, 분양가 상한제 등 서민 주거안정의 목적에 맞게 좀더 정교한 대책이 함께 마련돼야 한다는 지적도 제기되고 있습니다.

친절한 뉴스였습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 공공임대아파트 선입견 씻고 정착하려면?

-

- 입력 2018-10-16 08:28:23

- 수정2018-10-16 13:10:00

지금 보시는 것은 지난 주말 서울 광화문에서 있었던 집회의 모습인데요,

전국의 임대 아파트 주민 천여 명이 모였습니다.

이들이 거리에 나온 이유는 10년 동안 살아온 아파트가 임대 기간이 끝나서 분양 전환되는데요,

분양을 받으려면 시세와 비슷한 금액을 내야 하는데 집값이 급등해 감당할 수 없다는 겁니다.

공공임대아파트는 보증금과 월세를 내고 살다가 분양으로 전환할 때 집값이 결정되는데요,

5년 공공임대는 분양가 산정 방식을 적용해 인근 시세의 70% 정도가 반영되고요,

10년 공공임대는 시세가 거의 그대로 반영됩니다.

시세가 너무 올라서 목돈을 마련하지 못하면 집을 비워야 할 처지인 겁니다.

서민 주거 안정 목적으로 계속 시행되온 공공임대 주택, 왜 이렇게 정착이 어려운 걸까요?

공공임대주택 사업은 1980년대 말 시행한 이후로 정권이 바뀌어도 계속 유지가 됐습니다.

2000년 이후에만 서울 면적의 40%가 넘는 규모를 공공임대 택지로 개발했는데요.

하지만 현재 장기공공임대주택은 125만 가구로 전체 주택 수의 6.5%에 불과합니다.

OECD 평균이 9% 정도인데요.

일단 물량으로만 봐도 현저히 부족한 상황입니다.

물량도 충분히 공급이 돼야 하는데 사실 임대아파트 짓는 게 쉽지 않습니다.

인근 주민들의 반대와 임대아파트에 대한 부정적인 시각때문인데요,

정부는 지난달 30만 가구가 들어설 택지 명단을 공개하겠다고 했는데요,

하지만 지자체와 합의가 안 돼 3만 5천 가구 규모의 택지만 발표했습니다.

임대아파트가 들어오면 집값이 떨어진다고 생각하는 지자체와 인근 주민들의 반대가 크기 때문인데요.

임대주택에 대한 이런 막연한 선입견이 공공주택 공급을 가로막는 걸림돌 가운데 하나인데요,

실제로 공공임대 단지 옆에 있던 한 초등학교는요,

입학 거부와 전학사태에 폐교가 된 일도 있었습니다.

또 수요 공급이 잘 맞지 않는 것도 한계로 지적되는데요.

대중교통망이나 일자리가 부족한 지역에도 무턱대고 임대 아파트를 짓다 보니까요,

여섯 달 이상 비어있는 공공임대주택이 전국적으로 만 여 가구에 이릅니다.

물량도 중요하지만, 부정적인 인식을 바꾸려는 노력과 양질의 집을 공급하는 게 중요하다는 지적이 그래서 나오는데요,

내년에는 경기도 판교의 10년 임대 주택을 시작으로 전국에서 약 9만 세대가 분양 전환되는데요.

아까 말씀드린것처럼 일부 지역의 경우는 시세가 급등해 거주민들이 분양 전환가를 감당하지 못한다는 문제가 있습니다.

집값 급등기에만 생길 수 있는 문제라는게 임대주택을 건설한 LH공사의 입장인데요,

하지만, 분양가 상한제 등 서민 주거안정의 목적에 맞게 좀더 정교한 대책이 함께 마련돼야 한다는 지적도 제기되고 있습니다.

친절한 뉴스였습니다.

전국의 임대 아파트 주민 천여 명이 모였습니다.

이들이 거리에 나온 이유는 10년 동안 살아온 아파트가 임대 기간이 끝나서 분양 전환되는데요,

분양을 받으려면 시세와 비슷한 금액을 내야 하는데 집값이 급등해 감당할 수 없다는 겁니다.

공공임대아파트는 보증금과 월세를 내고 살다가 분양으로 전환할 때 집값이 결정되는데요,

5년 공공임대는 분양가 산정 방식을 적용해 인근 시세의 70% 정도가 반영되고요,

10년 공공임대는 시세가 거의 그대로 반영됩니다.

시세가 너무 올라서 목돈을 마련하지 못하면 집을 비워야 할 처지인 겁니다.

서민 주거 안정 목적으로 계속 시행되온 공공임대 주택, 왜 이렇게 정착이 어려운 걸까요?

공공임대주택 사업은 1980년대 말 시행한 이후로 정권이 바뀌어도 계속 유지가 됐습니다.

2000년 이후에만 서울 면적의 40%가 넘는 규모를 공공임대 택지로 개발했는데요.

하지만 현재 장기공공임대주택은 125만 가구로 전체 주택 수의 6.5%에 불과합니다.

OECD 평균이 9% 정도인데요.

일단 물량으로만 봐도 현저히 부족한 상황입니다.

물량도 충분히 공급이 돼야 하는데 사실 임대아파트 짓는 게 쉽지 않습니다.

인근 주민들의 반대와 임대아파트에 대한 부정적인 시각때문인데요,

정부는 지난달 30만 가구가 들어설 택지 명단을 공개하겠다고 했는데요,

하지만 지자체와 합의가 안 돼 3만 5천 가구 규모의 택지만 발표했습니다.

임대아파트가 들어오면 집값이 떨어진다고 생각하는 지자체와 인근 주민들의 반대가 크기 때문인데요.

임대주택에 대한 이런 막연한 선입견이 공공주택 공급을 가로막는 걸림돌 가운데 하나인데요,

실제로 공공임대 단지 옆에 있던 한 초등학교는요,

입학 거부와 전학사태에 폐교가 된 일도 있었습니다.

또 수요 공급이 잘 맞지 않는 것도 한계로 지적되는데요.

대중교통망이나 일자리가 부족한 지역에도 무턱대고 임대 아파트를 짓다 보니까요,

여섯 달 이상 비어있는 공공임대주택이 전국적으로 만 여 가구에 이릅니다.

물량도 중요하지만, 부정적인 인식을 바꾸려는 노력과 양질의 집을 공급하는 게 중요하다는 지적이 그래서 나오는데요,

내년에는 경기도 판교의 10년 임대 주택을 시작으로 전국에서 약 9만 세대가 분양 전환되는데요.

아까 말씀드린것처럼 일부 지역의 경우는 시세가 급등해 거주민들이 분양 전환가를 감당하지 못한다는 문제가 있습니다.

집값 급등기에만 생길 수 있는 문제라는게 임대주택을 건설한 LH공사의 입장인데요,

하지만, 분양가 상한제 등 서민 주거안정의 목적에 맞게 좀더 정교한 대책이 함께 마련돼야 한다는 지적도 제기되고 있습니다.

친절한 뉴스였습니다.

-

-

김학재 기자 curator77@gmail.com

김학재 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.