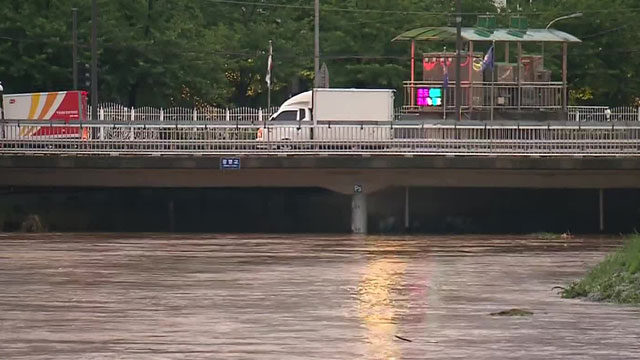

어느 볕 좋은 날 오전, 할머니 세 분이 벤치에 앉아 있다. 벤치 옆에 버스정류장 표시가 있고 운행 시간표도 걸려 있다. 할머니 한 분이 “집에 간다”고 말한다. 여느 버스 정류장과 똑같은 풍경이다. 하지만 이 정류장에는 버스가 오지 않는다. 치매 노인 치료를 위한 이른바 ‘가짜 정류장’이기 때문이다.

■과거의 기억 속에 사는 치매 노인 치료

‘오지 않는 버스를 기다리다’ 독일 공영방송 ZDF가 5일 보도한 기사 제목이다. 이 버스 정류장을 설치한 곳은 독일 서부 노르트라인베스트팔렌 주에 있는 두이스부르크 시의 발터 코르데스 요양원. 요양원의 자비네 프렌쉬-로테 치료사는 빠른 치매 진행을 보이는 노인들을 돌보기 위한 목적으로 이 정류장을 세웠다고 설명한다.

치매 노인들은 과거의 기억 속에 사는 경우가 많다. 대중교통을 이용해 직장에 출퇴근하고 여행을 다니던 일은 오랫동안 이들의 기억 속에 박혀 있던 일상이었다. 이 때문에 요양원의 한 치매 노인은 집에 간다며 길 모퉁이에 있는 진짜 버스정류장까지 뛰어가서 버스를 타는 일도 있었다고 한다. 많은 치매 환자들이 내면의 임무를 충족시켜야 한다고 생각해, 불안에 쫓기며 뭔가 일을 처리해야 한다고 느끼기 때문이라고 한다.

■치매 환자의 ‘휴식처’ 버스정류장

바로 이 지점에서 가짜 정류장은 역할을 한다. 평생 동안 생활 속에 녹아든 버스 정류장은 치매 환자들에게‘휴식처’로서 작용한다. 버스를 기다리며 옆 사람과 얘기를 나누는 동안 환자들은 안정을 얻는다. 자비네 프렌쉬-로테 치료사는 “요양원 입주자들이 이곳에서 기분 전환을 하고, 새로운 자극을 받아서 돌아온다”고 설명한다.

‘가짜 버스 정류장’은 이미 검증된 개념이라고 ZDF는 소개했다. 독일 알츠하이머 학회는 이 같은 과정을 통해 사람들이 다시 평온을 되찾을 가능성에 주목하고 연구를 진행하고 있다. 하지만 버스 정류장은 다른 돌봄 수단과 병행하며 효과를 극대화해야 한다. 프렌쉬-로테 치료사는 “버스 정류장은 수 많은 돌봄 형태 중 하나이며, 전체 팀의 도움으로만 성공할 수 있다”고 말한다.

비판의 목소리도 있다. 환자들이 버스정류장을 진지하게 생각하지 않을 것이고, 따라서 효과가 제한될 것이란 주장이다. 이에 대해 발터-코르데스 요양원 측은 이 시설물은 하나의 시도이고, 누구도 길을 잃지 않도록 하기 위한 목적이라고 반박한다. 휴식처로서의 정류장 기능을 무시할 수 없다는 것이다.

■‘로봇’도 기억력 저하 예방 역할 톡톡

치매 환자의 기억력 저하를 예방하는 데는 로봇도 한 몫을 톡톡히 하고 있다. 독일 북부 슐레스비히홀슈타인 주의 항구 도시 킬의 한 요양원에는 간병 로봇‘엠마’가 있다. 엠마는 화면에 동물이나 사물의 사진을 보여주고 이름을 알아맞히게 하는 프로그램이 내장돼 있다. 간단한 대화도 가능해서 환자들과 일상적인 이야기를 주고받을 수도 있다.‘춤’은 엠마의 또 다른 특기다. 음악에 맞춰 환자들과 즐겁게 춤을 추며 환자들의 정서적인 안정에 기여한다. 로봇의 간병 역할에 회의적이던 시각도 환자들이 친근감이 느끼면서 점차 사라지고 있다고 한다.

치매에 예외인 국가는 없다. 지난해 통계를 보면 우리나라 65살 이상 노인 10명 가운데 1명은 치매 환자라고 한다. 80살을 넘으면 네 명 가운데 한 명 꼴이다. 치매가 무서운 건 일상생활이 힘들 정도로 언어와 이해능력, 기억력 등이 저하되는 병 자체의 속성 뿐 아니라 가족들까지 힘들게 하기 때문이다. 정부가 ‘치매 국가책임제’를 주창하고 나선 것도 이런 고통이 사회적으로 더 이상 지속돼서는 안 된다는 판단 때문이었을 것이다. 전문가들은 환자의 기억력을 향상시키기 위해 과도하게 기억하라고 하거나 윽박지르는 등의 고의적인 자극은 삼가라고 조언한다. 치매의 이런 속성을 고려한다면 ‘가짜 버스정류장’이나 ‘춤추는 간병 로봇 엠마’ 같은 돌봄 수단을 강구하는 독일의 노력도 이해가 된다.

■가짜 정류장에서 편안함을 찾은 할머니들

다시 요양원 버스 정류장에 앉아있던 할머니들 얘기다.

버스 정류장에 한참을 앉아있던 할머니 세 분이 이윽고 시계를 본다.

한 분이 “점심시간이네.”라고 말하자, 다른 할머니가 말을 받는다. “편안해졌어...”

화면에 나온 할머니의 표정도 한결 밝아 보인다.

집에 가겠다며 정류장에 나온 할머니들...집에 가려던 것도, 버스를 기다리던 것도 잊어버리고, 편안한 얼굴로 다시 요양원 안으로 들어간다.

“다음 정류장은 ‘점심식사’”라며 ZDF 기사는 마무리된다.

■과거의 기억 속에 사는 치매 노인 치료

‘오지 않는 버스를 기다리다’ 독일 공영방송 ZDF가 5일 보도한 기사 제목이다. 이 버스 정류장을 설치한 곳은 독일 서부 노르트라인베스트팔렌 주에 있는 두이스부르크 시의 발터 코르데스 요양원. 요양원의 자비네 프렌쉬-로테 치료사는 빠른 치매 진행을 보이는 노인들을 돌보기 위한 목적으로 이 정류장을 세웠다고 설명한다.

치매 노인들은 과거의 기억 속에 사는 경우가 많다. 대중교통을 이용해 직장에 출퇴근하고 여행을 다니던 일은 오랫동안 이들의 기억 속에 박혀 있던 일상이었다. 이 때문에 요양원의 한 치매 노인은 집에 간다며 길 모퉁이에 있는 진짜 버스정류장까지 뛰어가서 버스를 타는 일도 있었다고 한다. 많은 치매 환자들이 내면의 임무를 충족시켜야 한다고 생각해, 불안에 쫓기며 뭔가 일을 처리해야 한다고 느끼기 때문이라고 한다.

■치매 환자의 ‘휴식처’ 버스정류장

바로 이 지점에서 가짜 정류장은 역할을 한다. 평생 동안 생활 속에 녹아든 버스 정류장은 치매 환자들에게‘휴식처’로서 작용한다. 버스를 기다리며 옆 사람과 얘기를 나누는 동안 환자들은 안정을 얻는다. 자비네 프렌쉬-로테 치료사는 “요양원 입주자들이 이곳에서 기분 전환을 하고, 새로운 자극을 받아서 돌아온다”고 설명한다.

‘가짜 버스 정류장’은 이미 검증된 개념이라고 ZDF는 소개했다. 독일 알츠하이머 학회는 이 같은 과정을 통해 사람들이 다시 평온을 되찾을 가능성에 주목하고 연구를 진행하고 있다. 하지만 버스 정류장은 다른 돌봄 수단과 병행하며 효과를 극대화해야 한다. 프렌쉬-로테 치료사는 “버스 정류장은 수 많은 돌봄 형태 중 하나이며, 전체 팀의 도움으로만 성공할 수 있다”고 말한다.

비판의 목소리도 있다. 환자들이 버스정류장을 진지하게 생각하지 않을 것이고, 따라서 효과가 제한될 것이란 주장이다. 이에 대해 발터-코르데스 요양원 측은 이 시설물은 하나의 시도이고, 누구도 길을 잃지 않도록 하기 위한 목적이라고 반박한다. 휴식처로서의 정류장 기능을 무시할 수 없다는 것이다.

■‘로봇’도 기억력 저하 예방 역할 톡톡

치매 환자의 기억력 저하를 예방하는 데는 로봇도 한 몫을 톡톡히 하고 있다. 독일 북부 슐레스비히홀슈타인 주의 항구 도시 킬의 한 요양원에는 간병 로봇‘엠마’가 있다. 엠마는 화면에 동물이나 사물의 사진을 보여주고 이름을 알아맞히게 하는 프로그램이 내장돼 있다. 간단한 대화도 가능해서 환자들과 일상적인 이야기를 주고받을 수도 있다.‘춤’은 엠마의 또 다른 특기다. 음악에 맞춰 환자들과 즐겁게 춤을 추며 환자들의 정서적인 안정에 기여한다. 로봇의 간병 역할에 회의적이던 시각도 환자들이 친근감이 느끼면서 점차 사라지고 있다고 한다.

치매에 예외인 국가는 없다. 지난해 통계를 보면 우리나라 65살 이상 노인 10명 가운데 1명은 치매 환자라고 한다. 80살을 넘으면 네 명 가운데 한 명 꼴이다. 치매가 무서운 건 일상생활이 힘들 정도로 언어와 이해능력, 기억력 등이 저하되는 병 자체의 속성 뿐 아니라 가족들까지 힘들게 하기 때문이다. 정부가 ‘치매 국가책임제’를 주창하고 나선 것도 이런 고통이 사회적으로 더 이상 지속돼서는 안 된다는 판단 때문이었을 것이다. 전문가들은 환자의 기억력을 향상시키기 위해 과도하게 기억하라고 하거나 윽박지르는 등의 고의적인 자극은 삼가라고 조언한다. 치매의 이런 속성을 고려한다면 ‘가짜 버스정류장’이나 ‘춤추는 간병 로봇 엠마’ 같은 돌봄 수단을 강구하는 독일의 노력도 이해가 된다.

■가짜 정류장에서 편안함을 찾은 할머니들

다시 요양원 버스 정류장에 앉아있던 할머니들 얘기다.

버스 정류장에 한참을 앉아있던 할머니 세 분이 이윽고 시계를 본다.

한 분이 “점심시간이네.”라고 말하자, 다른 할머니가 말을 받는다. “편안해졌어...”

화면에 나온 할머니의 표정도 한결 밝아 보인다.

집에 가겠다며 정류장에 나온 할머니들...집에 가려던 것도, 버스를 기다리던 것도 잊어버리고, 편안한 얼굴로 다시 요양원 안으로 들어간다.

“다음 정류장은 ‘점심식사’”라며 ZDF 기사는 마무리된다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [특파원리포트] 치매 버스정류장, 오지 않는 버스를 기다리다

-

- 입력 2018-11-06 17:58:02

어느 볕 좋은 날 오전, 할머니 세 분이 벤치에 앉아 있다. 벤치 옆에 버스정류장 표시가 있고 운행 시간표도 걸려 있다. 할머니 한 분이 “집에 간다”고 말한다. 여느 버스 정류장과 똑같은 풍경이다. 하지만 이 정류장에는 버스가 오지 않는다. 치매 노인 치료를 위한 이른바 ‘가짜 정류장’이기 때문이다.

■과거의 기억 속에 사는 치매 노인 치료

‘오지 않는 버스를 기다리다’ 독일 공영방송 ZDF가 5일 보도한 기사 제목이다. 이 버스 정류장을 설치한 곳은 독일 서부 노르트라인베스트팔렌 주에 있는 두이스부르크 시의 발터 코르데스 요양원. 요양원의 자비네 프렌쉬-로테 치료사는 빠른 치매 진행을 보이는 노인들을 돌보기 위한 목적으로 이 정류장을 세웠다고 설명한다.

치매 노인들은 과거의 기억 속에 사는 경우가 많다. 대중교통을 이용해 직장에 출퇴근하고 여행을 다니던 일은 오랫동안 이들의 기억 속에 박혀 있던 일상이었다. 이 때문에 요양원의 한 치매 노인은 집에 간다며 길 모퉁이에 있는 진짜 버스정류장까지 뛰어가서 버스를 타는 일도 있었다고 한다. 많은 치매 환자들이 내면의 임무를 충족시켜야 한다고 생각해, 불안에 쫓기며 뭔가 일을 처리해야 한다고 느끼기 때문이라고 한다.

■치매 환자의 ‘휴식처’ 버스정류장

바로 이 지점에서 가짜 정류장은 역할을 한다. 평생 동안 생활 속에 녹아든 버스 정류장은 치매 환자들에게‘휴식처’로서 작용한다. 버스를 기다리며 옆 사람과 얘기를 나누는 동안 환자들은 안정을 얻는다. 자비네 프렌쉬-로테 치료사는 “요양원 입주자들이 이곳에서 기분 전환을 하고, 새로운 자극을 받아서 돌아온다”고 설명한다.

‘가짜 버스 정류장’은 이미 검증된 개념이라고 ZDF는 소개했다. 독일 알츠하이머 학회는 이 같은 과정을 통해 사람들이 다시 평온을 되찾을 가능성에 주목하고 연구를 진행하고 있다. 하지만 버스 정류장은 다른 돌봄 수단과 병행하며 효과를 극대화해야 한다. 프렌쉬-로테 치료사는 “버스 정류장은 수 많은 돌봄 형태 중 하나이며, 전체 팀의 도움으로만 성공할 수 있다”고 말한다.

비판의 목소리도 있다. 환자들이 버스정류장을 진지하게 생각하지 않을 것이고, 따라서 효과가 제한될 것이란 주장이다. 이에 대해 발터-코르데스 요양원 측은 이 시설물은 하나의 시도이고, 누구도 길을 잃지 않도록 하기 위한 목적이라고 반박한다. 휴식처로서의 정류장 기능을 무시할 수 없다는 것이다.

■‘로봇’도 기억력 저하 예방 역할 톡톡

치매 환자의 기억력 저하를 예방하는 데는 로봇도 한 몫을 톡톡히 하고 있다. 독일 북부 슐레스비히홀슈타인 주의 항구 도시 킬의 한 요양원에는 간병 로봇‘엠마’가 있다. 엠마는 화면에 동물이나 사물의 사진을 보여주고 이름을 알아맞히게 하는 프로그램이 내장돼 있다. 간단한 대화도 가능해서 환자들과 일상적인 이야기를 주고받을 수도 있다.‘춤’은 엠마의 또 다른 특기다. 음악에 맞춰 환자들과 즐겁게 춤을 추며 환자들의 정서적인 안정에 기여한다. 로봇의 간병 역할에 회의적이던 시각도 환자들이 친근감이 느끼면서 점차 사라지고 있다고 한다.

치매에 예외인 국가는 없다. 지난해 통계를 보면 우리나라 65살 이상 노인 10명 가운데 1명은 치매 환자라고 한다. 80살을 넘으면 네 명 가운데 한 명 꼴이다. 치매가 무서운 건 일상생활이 힘들 정도로 언어와 이해능력, 기억력 등이 저하되는 병 자체의 속성 뿐 아니라 가족들까지 힘들게 하기 때문이다. 정부가 ‘치매 국가책임제’를 주창하고 나선 것도 이런 고통이 사회적으로 더 이상 지속돼서는 안 된다는 판단 때문이었을 것이다. 전문가들은 환자의 기억력을 향상시키기 위해 과도하게 기억하라고 하거나 윽박지르는 등의 고의적인 자극은 삼가라고 조언한다. 치매의 이런 속성을 고려한다면 ‘가짜 버스정류장’이나 ‘춤추는 간병 로봇 엠마’ 같은 돌봄 수단을 강구하는 독일의 노력도 이해가 된다.

■가짜 정류장에서 편안함을 찾은 할머니들

다시 요양원 버스 정류장에 앉아있던 할머니들 얘기다.

버스 정류장에 한참을 앉아있던 할머니 세 분이 이윽고 시계를 본다.

한 분이 “점심시간이네.”라고 말하자, 다른 할머니가 말을 받는다. “편안해졌어...”

화면에 나온 할머니의 표정도 한결 밝아 보인다.

집에 가겠다며 정류장에 나온 할머니들...집에 가려던 것도, 버스를 기다리던 것도 잊어버리고, 편안한 얼굴로 다시 요양원 안으로 들어간다.

“다음 정류장은 ‘점심식사’”라며 ZDF 기사는 마무리된다.

■과거의 기억 속에 사는 치매 노인 치료

‘오지 않는 버스를 기다리다’ 독일 공영방송 ZDF가 5일 보도한 기사 제목이다. 이 버스 정류장을 설치한 곳은 독일 서부 노르트라인베스트팔렌 주에 있는 두이스부르크 시의 발터 코르데스 요양원. 요양원의 자비네 프렌쉬-로테 치료사는 빠른 치매 진행을 보이는 노인들을 돌보기 위한 목적으로 이 정류장을 세웠다고 설명한다.

치매 노인들은 과거의 기억 속에 사는 경우가 많다. 대중교통을 이용해 직장에 출퇴근하고 여행을 다니던 일은 오랫동안 이들의 기억 속에 박혀 있던 일상이었다. 이 때문에 요양원의 한 치매 노인은 집에 간다며 길 모퉁이에 있는 진짜 버스정류장까지 뛰어가서 버스를 타는 일도 있었다고 한다. 많은 치매 환자들이 내면의 임무를 충족시켜야 한다고 생각해, 불안에 쫓기며 뭔가 일을 처리해야 한다고 느끼기 때문이라고 한다.

■치매 환자의 ‘휴식처’ 버스정류장

바로 이 지점에서 가짜 정류장은 역할을 한다. 평생 동안 생활 속에 녹아든 버스 정류장은 치매 환자들에게‘휴식처’로서 작용한다. 버스를 기다리며 옆 사람과 얘기를 나누는 동안 환자들은 안정을 얻는다. 자비네 프렌쉬-로테 치료사는 “요양원 입주자들이 이곳에서 기분 전환을 하고, 새로운 자극을 받아서 돌아온다”고 설명한다.

‘가짜 버스 정류장’은 이미 검증된 개념이라고 ZDF는 소개했다. 독일 알츠하이머 학회는 이 같은 과정을 통해 사람들이 다시 평온을 되찾을 가능성에 주목하고 연구를 진행하고 있다. 하지만 버스 정류장은 다른 돌봄 수단과 병행하며 효과를 극대화해야 한다. 프렌쉬-로테 치료사는 “버스 정류장은 수 많은 돌봄 형태 중 하나이며, 전체 팀의 도움으로만 성공할 수 있다”고 말한다.

비판의 목소리도 있다. 환자들이 버스정류장을 진지하게 생각하지 않을 것이고, 따라서 효과가 제한될 것이란 주장이다. 이에 대해 발터-코르데스 요양원 측은 이 시설물은 하나의 시도이고, 누구도 길을 잃지 않도록 하기 위한 목적이라고 반박한다. 휴식처로서의 정류장 기능을 무시할 수 없다는 것이다.

■‘로봇’도 기억력 저하 예방 역할 톡톡

치매 환자의 기억력 저하를 예방하는 데는 로봇도 한 몫을 톡톡히 하고 있다. 독일 북부 슐레스비히홀슈타인 주의 항구 도시 킬의 한 요양원에는 간병 로봇‘엠마’가 있다. 엠마는 화면에 동물이나 사물의 사진을 보여주고 이름을 알아맞히게 하는 프로그램이 내장돼 있다. 간단한 대화도 가능해서 환자들과 일상적인 이야기를 주고받을 수도 있다.‘춤’은 엠마의 또 다른 특기다. 음악에 맞춰 환자들과 즐겁게 춤을 추며 환자들의 정서적인 안정에 기여한다. 로봇의 간병 역할에 회의적이던 시각도 환자들이 친근감이 느끼면서 점차 사라지고 있다고 한다.

치매에 예외인 국가는 없다. 지난해 통계를 보면 우리나라 65살 이상 노인 10명 가운데 1명은 치매 환자라고 한다. 80살을 넘으면 네 명 가운데 한 명 꼴이다. 치매가 무서운 건 일상생활이 힘들 정도로 언어와 이해능력, 기억력 등이 저하되는 병 자체의 속성 뿐 아니라 가족들까지 힘들게 하기 때문이다. 정부가 ‘치매 국가책임제’를 주창하고 나선 것도 이런 고통이 사회적으로 더 이상 지속돼서는 안 된다는 판단 때문이었을 것이다. 전문가들은 환자의 기억력을 향상시키기 위해 과도하게 기억하라고 하거나 윽박지르는 등의 고의적인 자극은 삼가라고 조언한다. 치매의 이런 속성을 고려한다면 ‘가짜 버스정류장’이나 ‘춤추는 간병 로봇 엠마’ 같은 돌봄 수단을 강구하는 독일의 노력도 이해가 된다.

■가짜 정류장에서 편안함을 찾은 할머니들

다시 요양원 버스 정류장에 앉아있던 할머니들 얘기다.

버스 정류장에 한참을 앉아있던 할머니 세 분이 이윽고 시계를 본다.

한 분이 “점심시간이네.”라고 말하자, 다른 할머니가 말을 받는다. “편안해졌어...”

화면에 나온 할머니의 표정도 한결 밝아 보인다.

집에 가겠다며 정류장에 나온 할머니들...집에 가려던 것도, 버스를 기다리던 것도 잊어버리고, 편안한 얼굴로 다시 요양원 안으로 들어간다.

“다음 정류장은 ‘점심식사’”라며 ZDF 기사는 마무리된다.

-

-

유광석 기자 ksyoo@kbs.co.kr

유광석 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.