15년 만에 나타나 시장 ‘흔들’…후분양이 뭐길래?

입력 2019.07.02 (16:39)

수정 2019.07.02 (16:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

최근 '후분양' 아파트가 늘어난다는 뉴스가 많습니다. 선분양하면 주택도시보증공사(HUG)의 분양가 규제를 받아야 하는데, 이를 피해 가려는 겁니다.

후분양은 건물을 어느 정도 짓고 난 뒤 분양하는 제도입니다. 지금까지 국내 주거용 부동산은 '먼저 분양하고 나중에 건물 짓는' 선분양이 일반적이었습니다. 흔히 하는 견본주택 가서 집 보고 분양 신청하는 과정이 선분양입니다.

우리나라 선분양제는 1977년 도입됐습니다. 당시 국내는 주택이 부족했고, 이른 시일 안에 대규모 주택을 공급하기 위해 선분양제가 시작된 겁니다.

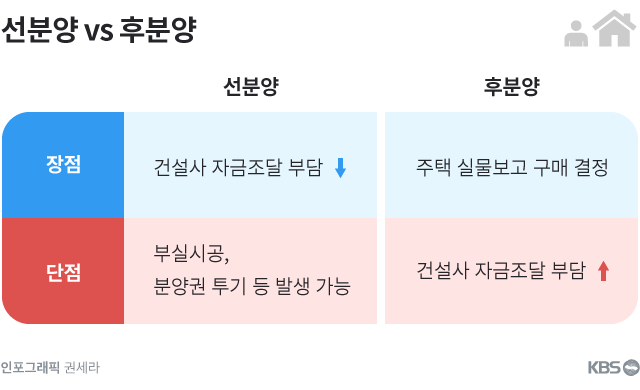

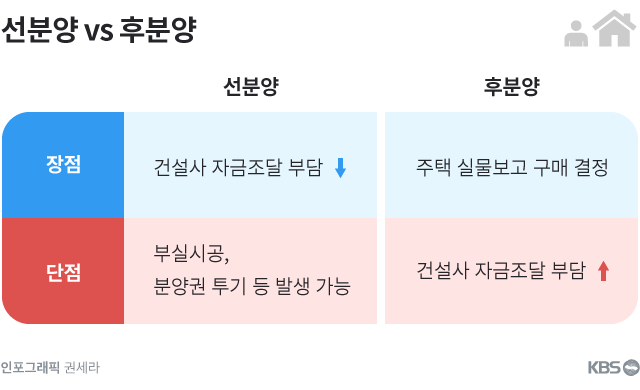

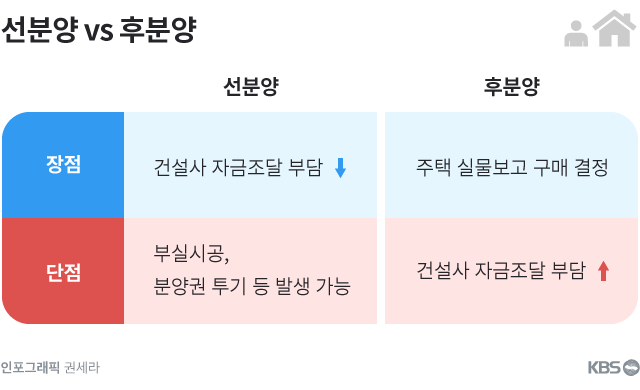

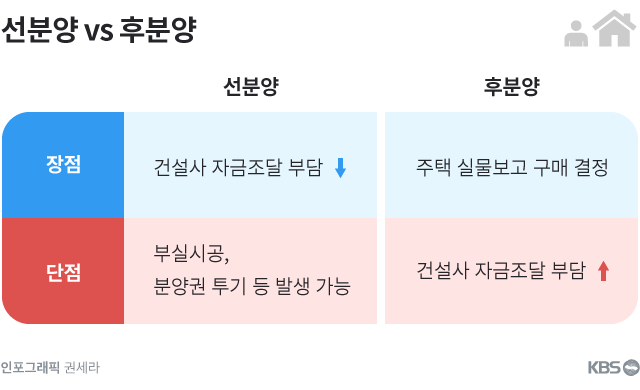

현행 주택법에 따르면 건설사는 선분양제와 후분양제가 모두 가능하지만 대부분 건설사는 선분양제를 선택합니다. 소비자들이 견본주택을 보고 계약금과 중도금을 미리 내면 건설사는 필요한 자금을 조달할 수 있기 때문입니다. 대규모 주택을 건설하면서도 돈 걱정 할 일이 없는 겁니다.

그러나 완성된 주택을 보고 구매한 것이 아니므로 건설 과정에서 부실시공 등의 부작용도 컸습니다. 자재 바꿔치기, 분양권 투기 등의 문제도 발생했습니다.

이에 시민단체나 정치권 일각에서 분양시장 건전화를 위해 후분양제를 도입해야 한다는 주장이 꾸준히 제기돼 왔습니다.

사실, 후분양제는 이번에 처음 나온 이슈가 아닙니다. 노무현 정부 때인 2004년 후분양 도입 로드맵을 발표했지만, 2008년 미국발 경제위기를 만나며 흐지부지됐습니다.

이런 가운데, 현 정부는 지난해 후분양 로드맵을 재차 꺼내 들었습니다. 공공분양에서 2022년까지 후분양을 70%까지 확대하겠다는 계획입니다. 민간분양은 융자조건 완화 등 유인책을 제공해 후분양으로 끌어들이기로 했습니다.

그렇다면 후분양이 도입되면 소비자에겐 어떤 이득이 있을까요?

후분양은 아파트 등을 지을 때 건설 공정이 통상 80% 이상 진행된 뒤 분양합니다. 소비자로서는 주택 실물을 직접 확인한 뒤 구매하게 되니 불완전성에 대한 우려가 적습니다. 또 계약 후 비교적 단기간에 입주할 수 있는 것도 장점입니다.

국토교통부의 하자심사·분쟁조정위원회에 따르면 매년 4천 건이 넘는 하자보수 분쟁신고가 접수됩니다. 후분양제가 도입되면 아파트 품질을 직접 확인할 수 있으므로 부실시공이 줄어들 것으로 기대됩니다.

궁금한 건 비용입니다. 선분양제나 후분양제나 분양가는 같은 걸까요? 건설사들이 후분양제를 반대하는 것도 이 대목입니다. 후분양제를 하려면 건설사가 건설 비용을 자체 조달해야 해서 금융비용이 발생한다는 겁니다.

이와 관련해선 후분양제를 도입해도 비용 증가 폭이 미미한 수준이라는 분석이 나온 바 있습니다. 2017년 한국신용평가는 후분양과 주택사업 손익을 분석했는데요. 그 결과 후분양 시 금융비용 증가 폭은 총수입 대비 1%~5% 수준에 그쳤다고 밝혔습니다. 건설사의 비용 부담이 크지 않다는 겁니다.

정부는 이미 후분양 활성화란 신호탄을 쏘아 올렸습니다. 정부의 계획대로 후분양제가 소비자의 선택권을 강화하는 쪽으로 정착될지 지켜볼 일입니다.

후분양은 건물을 어느 정도 짓고 난 뒤 분양하는 제도입니다. 지금까지 국내 주거용 부동산은 '먼저 분양하고 나중에 건물 짓는' 선분양이 일반적이었습니다. 흔히 하는 견본주택 가서 집 보고 분양 신청하는 과정이 선분양입니다.

우리나라 선분양제는 1977년 도입됐습니다. 당시 국내는 주택이 부족했고, 이른 시일 안에 대규모 주택을 공급하기 위해 선분양제가 시작된 겁니다.

현행 주택법에 따르면 건설사는 선분양제와 후분양제가 모두 가능하지만 대부분 건설사는 선분양제를 선택합니다. 소비자들이 견본주택을 보고 계약금과 중도금을 미리 내면 건설사는 필요한 자금을 조달할 수 있기 때문입니다. 대규모 주택을 건설하면서도 돈 걱정 할 일이 없는 겁니다.

그러나 완성된 주택을 보고 구매한 것이 아니므로 건설 과정에서 부실시공 등의 부작용도 컸습니다. 자재 바꿔치기, 분양권 투기 등의 문제도 발생했습니다.

이에 시민단체나 정치권 일각에서 분양시장 건전화를 위해 후분양제를 도입해야 한다는 주장이 꾸준히 제기돼 왔습니다.

사실, 후분양제는 이번에 처음 나온 이슈가 아닙니다. 노무현 정부 때인 2004년 후분양 도입 로드맵을 발표했지만, 2008년 미국발 경제위기를 만나며 흐지부지됐습니다.

이런 가운데, 현 정부는 지난해 후분양 로드맵을 재차 꺼내 들었습니다. 공공분양에서 2022년까지 후분양을 70%까지 확대하겠다는 계획입니다. 민간분양은 융자조건 완화 등 유인책을 제공해 후분양으로 끌어들이기로 했습니다.

그렇다면 후분양이 도입되면 소비자에겐 어떤 이득이 있을까요?

후분양은 아파트 등을 지을 때 건설 공정이 통상 80% 이상 진행된 뒤 분양합니다. 소비자로서는 주택 실물을 직접 확인한 뒤 구매하게 되니 불완전성에 대한 우려가 적습니다. 또 계약 후 비교적 단기간에 입주할 수 있는 것도 장점입니다.

국토교통부의 하자심사·분쟁조정위원회에 따르면 매년 4천 건이 넘는 하자보수 분쟁신고가 접수됩니다. 후분양제가 도입되면 아파트 품질을 직접 확인할 수 있으므로 부실시공이 줄어들 것으로 기대됩니다.

궁금한 건 비용입니다. 선분양제나 후분양제나 분양가는 같은 걸까요? 건설사들이 후분양제를 반대하는 것도 이 대목입니다. 후분양제를 하려면 건설사가 건설 비용을 자체 조달해야 해서 금융비용이 발생한다는 겁니다.

이와 관련해선 후분양제를 도입해도 비용 증가 폭이 미미한 수준이라는 분석이 나온 바 있습니다. 2017년 한국신용평가는 후분양과 주택사업 손익을 분석했는데요. 그 결과 후분양 시 금융비용 증가 폭은 총수입 대비 1%~5% 수준에 그쳤다고 밝혔습니다. 건설사의 비용 부담이 크지 않다는 겁니다.

정부는 이미 후분양 활성화란 신호탄을 쏘아 올렸습니다. 정부의 계획대로 후분양제가 소비자의 선택권을 강화하는 쪽으로 정착될지 지켜볼 일입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 15년 만에 나타나 시장 ‘흔들’…후분양이 뭐길래?

-

- 입력 2019-07-02 16:39:28

- 수정2019-07-02 16:39:39

최근 '후분양' 아파트가 늘어난다는 뉴스가 많습니다. 선분양하면 주택도시보증공사(HUG)의 분양가 규제를 받아야 하는데, 이를 피해 가려는 겁니다.

후분양은 건물을 어느 정도 짓고 난 뒤 분양하는 제도입니다. 지금까지 국내 주거용 부동산은 '먼저 분양하고 나중에 건물 짓는' 선분양이 일반적이었습니다. 흔히 하는 견본주택 가서 집 보고 분양 신청하는 과정이 선분양입니다.

우리나라 선분양제는 1977년 도입됐습니다. 당시 국내는 주택이 부족했고, 이른 시일 안에 대규모 주택을 공급하기 위해 선분양제가 시작된 겁니다.

현행 주택법에 따르면 건설사는 선분양제와 후분양제가 모두 가능하지만 대부분 건설사는 선분양제를 선택합니다. 소비자들이 견본주택을 보고 계약금과 중도금을 미리 내면 건설사는 필요한 자금을 조달할 수 있기 때문입니다. 대규모 주택을 건설하면서도 돈 걱정 할 일이 없는 겁니다.

그러나 완성된 주택을 보고 구매한 것이 아니므로 건설 과정에서 부실시공 등의 부작용도 컸습니다. 자재 바꿔치기, 분양권 투기 등의 문제도 발생했습니다.

이에 시민단체나 정치권 일각에서 분양시장 건전화를 위해 후분양제를 도입해야 한다는 주장이 꾸준히 제기돼 왔습니다.

사실, 후분양제는 이번에 처음 나온 이슈가 아닙니다. 노무현 정부 때인 2004년 후분양 도입 로드맵을 발표했지만, 2008년 미국발 경제위기를 만나며 흐지부지됐습니다.

이런 가운데, 현 정부는 지난해 후분양 로드맵을 재차 꺼내 들었습니다. 공공분양에서 2022년까지 후분양을 70%까지 확대하겠다는 계획입니다. 민간분양은 융자조건 완화 등 유인책을 제공해 후분양으로 끌어들이기로 했습니다.

그렇다면 후분양이 도입되면 소비자에겐 어떤 이득이 있을까요?

후분양은 아파트 등을 지을 때 건설 공정이 통상 80% 이상 진행된 뒤 분양합니다. 소비자로서는 주택 실물을 직접 확인한 뒤 구매하게 되니 불완전성에 대한 우려가 적습니다. 또 계약 후 비교적 단기간에 입주할 수 있는 것도 장점입니다.

국토교통부의 하자심사·분쟁조정위원회에 따르면 매년 4천 건이 넘는 하자보수 분쟁신고가 접수됩니다. 후분양제가 도입되면 아파트 품질을 직접 확인할 수 있으므로 부실시공이 줄어들 것으로 기대됩니다.

궁금한 건 비용입니다. 선분양제나 후분양제나 분양가는 같은 걸까요? 건설사들이 후분양제를 반대하는 것도 이 대목입니다. 후분양제를 하려면 건설사가 건설 비용을 자체 조달해야 해서 금융비용이 발생한다는 겁니다.

이와 관련해선 후분양제를 도입해도 비용 증가 폭이 미미한 수준이라는 분석이 나온 바 있습니다. 2017년 한국신용평가는 후분양과 주택사업 손익을 분석했는데요. 그 결과 후분양 시 금융비용 증가 폭은 총수입 대비 1%~5% 수준에 그쳤다고 밝혔습니다. 건설사의 비용 부담이 크지 않다는 겁니다.

정부는 이미 후분양 활성화란 신호탄을 쏘아 올렸습니다. 정부의 계획대로 후분양제가 소비자의 선택권을 강화하는 쪽으로 정착될지 지켜볼 일입니다.

후분양은 건물을 어느 정도 짓고 난 뒤 분양하는 제도입니다. 지금까지 국내 주거용 부동산은 '먼저 분양하고 나중에 건물 짓는' 선분양이 일반적이었습니다. 흔히 하는 견본주택 가서 집 보고 분양 신청하는 과정이 선분양입니다.

우리나라 선분양제는 1977년 도입됐습니다. 당시 국내는 주택이 부족했고, 이른 시일 안에 대규모 주택을 공급하기 위해 선분양제가 시작된 겁니다.

현행 주택법에 따르면 건설사는 선분양제와 후분양제가 모두 가능하지만 대부분 건설사는 선분양제를 선택합니다. 소비자들이 견본주택을 보고 계약금과 중도금을 미리 내면 건설사는 필요한 자금을 조달할 수 있기 때문입니다. 대규모 주택을 건설하면서도 돈 걱정 할 일이 없는 겁니다.

그러나 완성된 주택을 보고 구매한 것이 아니므로 건설 과정에서 부실시공 등의 부작용도 컸습니다. 자재 바꿔치기, 분양권 투기 등의 문제도 발생했습니다.

이에 시민단체나 정치권 일각에서 분양시장 건전화를 위해 후분양제를 도입해야 한다는 주장이 꾸준히 제기돼 왔습니다.

사실, 후분양제는 이번에 처음 나온 이슈가 아닙니다. 노무현 정부 때인 2004년 후분양 도입 로드맵을 발표했지만, 2008년 미국발 경제위기를 만나며 흐지부지됐습니다.

이런 가운데, 현 정부는 지난해 후분양 로드맵을 재차 꺼내 들었습니다. 공공분양에서 2022년까지 후분양을 70%까지 확대하겠다는 계획입니다. 민간분양은 융자조건 완화 등 유인책을 제공해 후분양으로 끌어들이기로 했습니다.

그렇다면 후분양이 도입되면 소비자에겐 어떤 이득이 있을까요?

후분양은 아파트 등을 지을 때 건설 공정이 통상 80% 이상 진행된 뒤 분양합니다. 소비자로서는 주택 실물을 직접 확인한 뒤 구매하게 되니 불완전성에 대한 우려가 적습니다. 또 계약 후 비교적 단기간에 입주할 수 있는 것도 장점입니다.

국토교통부의 하자심사·분쟁조정위원회에 따르면 매년 4천 건이 넘는 하자보수 분쟁신고가 접수됩니다. 후분양제가 도입되면 아파트 품질을 직접 확인할 수 있으므로 부실시공이 줄어들 것으로 기대됩니다.

궁금한 건 비용입니다. 선분양제나 후분양제나 분양가는 같은 걸까요? 건설사들이 후분양제를 반대하는 것도 이 대목입니다. 후분양제를 하려면 건설사가 건설 비용을 자체 조달해야 해서 금융비용이 발생한다는 겁니다.

이와 관련해선 후분양제를 도입해도 비용 증가 폭이 미미한 수준이라는 분석이 나온 바 있습니다. 2017년 한국신용평가는 후분양과 주택사업 손익을 분석했는데요. 그 결과 후분양 시 금융비용 증가 폭은 총수입 대비 1%~5% 수준에 그쳤다고 밝혔습니다. 건설사의 비용 부담이 크지 않다는 겁니다.

정부는 이미 후분양 활성화란 신호탄을 쏘아 올렸습니다. 정부의 계획대로 후분양제가 소비자의 선택권을 강화하는 쪽으로 정착될지 지켜볼 일입니다.

-

-

이승종 기자 argo@kbs.co.kr

이승종 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.