“몸 아프면 병원 아닌, 버스터미널부터”

인구 2만 3천여 명의 군위군. 경북 23개 시·군 가운데 두 번째로 인구가 적습니다. 이곳에 사는 김숙자 할머니는 매달 정기적으로 버스터미널을 찾습니다. 10년 전 시작된 무릎 통증을 치료하기 위해섭니다.

그런데 왜 병원이 아니라 버스터미널로 가느냐고요? 병원을 가려면 버스를 타고 인접한 대구나 안동으로 가야 하기 때문입니다. 힘든 몸을 이끌고 ‘원정 진료’를 떠나는 겁니다.

앞서 언급한 ‘원정 진료’ 사례는 경북 농촌에선 일상입니다. 경북은 우리나라 국토 면적 5분의 1을 차지합니다. 전국에서 가장 면적이 넓습니다.

그러다 보니 군위군뿐만 아니라 의성군, 영양군 등 경북의 농촌 지역 버스터미널에는 인근 대도시 병원을 찾아 떠나는 어르신으로 늘 붐빕니다.

지난 18일, 취재진은 군위군 버스터미널에 모여 있던 10여 명의 어르신에게 질문했습니다. “치료받으러 대구나 안동으로 가시는 분?”. 손을 안 든 사람이 없었습니다.

■‘농촌 의사’ 찾기는 하늘의 별 따기

1.38명. 경북 도내 인구 1천 명당 의사 수입니다. 전국 도 단위 가운데 가장 적습니다. 서울과 비교하면 절반에도 못 미칩니다.

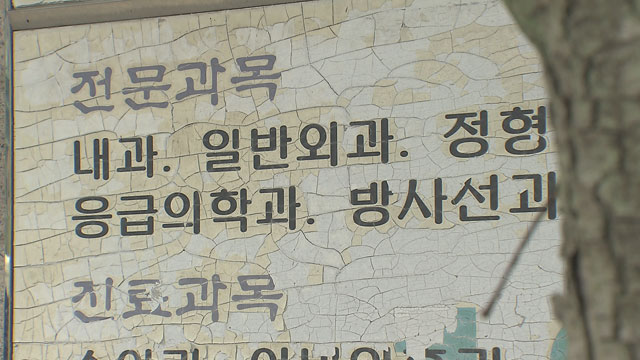

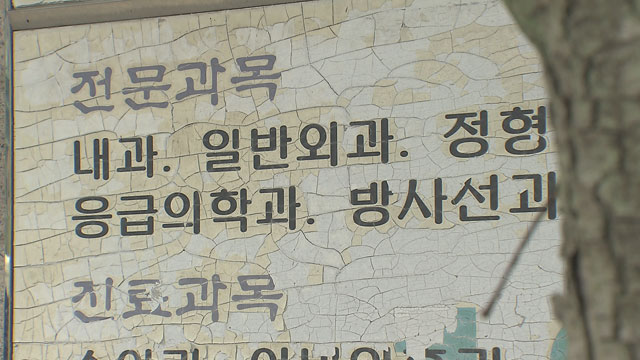

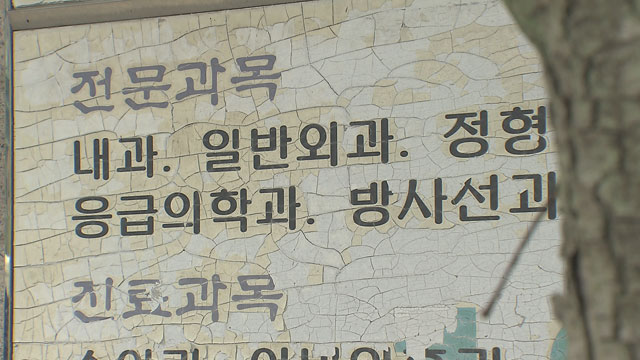

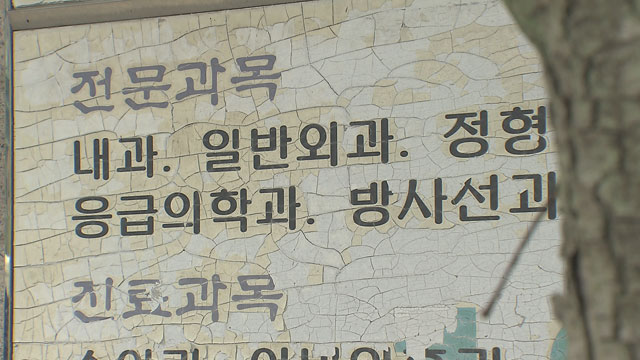

경북 23개 시군별로 살펴볼까요? 대표적인 의료취약지인 경북 봉화군에는 14개 진료과목 중 11개 진료과목 전문의가 없습니다. 외과, 소아청소년과와 같은 필수 진료과목 전문의가 없는 건 물론이고 안과, 피부과, 이비인후과 등도 없습니다. 눈이 침침해도, 피부에 작은 두드러기가 나도, 30분 이상 걸려 옆 도시를 가야 하는 겁니다.

봉화군만이 아닙니다. ‘육지 속의 섬’ 영양군에는 14개 진료과목 중 10개, 군위군에는 9개 과목이 없습니다. 이처럼 경북의 많은 시군이 일상적인 ‘의료 공백’을 경험하고 있습니다.

응급실은 어떠냐고요? 경북 5개 지역에는 법정 기준을 갖춘 응급의료기관이 없습니다. 지역 보건소가 응급실 역할을 대신하는 곳도 있습니다. 취재하다 만난 봉화의 한 농민은 “아프면 병원 걱정부터 한다”고 토로했습니다.

■규모 큰 공공병원은 사정이 낫지 않느냐고요? “음.. 글쎄요”.

약 일주일간의 취재를 통해 얻은 답입니다. 경북에는 3개의 도립의료원과 2개의 적십자병원이 있습니다. 모두 병상 규모 200~300개 정도로 지역에선 꽤 큰 규모입니다. 응급실도 운영하고 진료과목도 적게는 12개에서 많게는 20개로 다채롭습니다. 지역 거점 의료기관 역할을 하기에도 충분합니다.

하지만 공공병원들이 공통으로 겪는 문제가 있었습니다. 바로 의사 확보입니다.

“시(市) 지역인데도 의사들이 안 와요.”

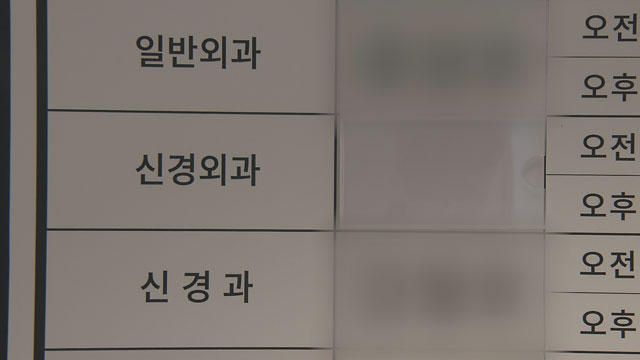

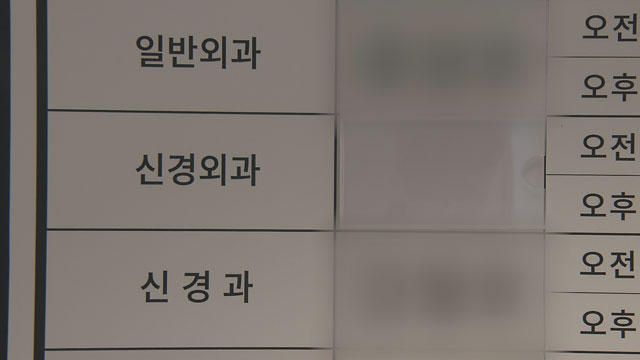

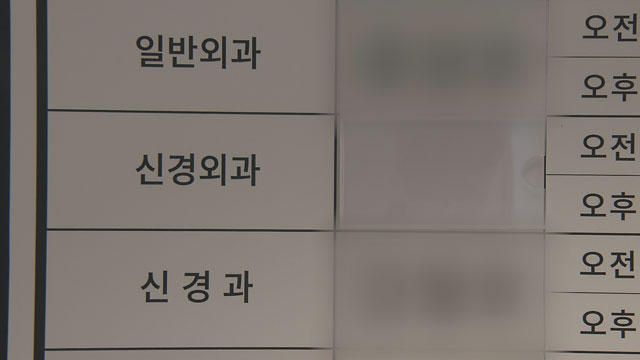

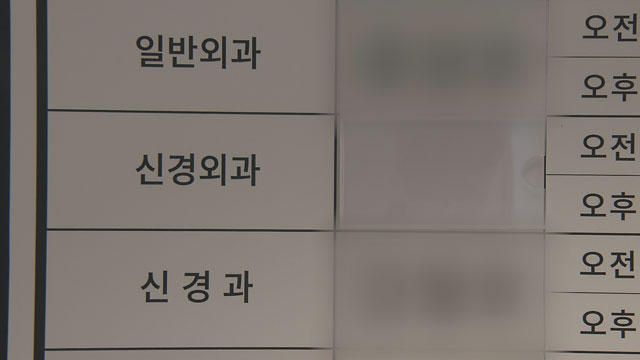

경북의 한 공공의료원 원장의 말입니다. 모든 공공병원은 경북에서 그나마 큰 도시에 있습니다. 그런데도 의사 구인난을 겪고 있습니다. 2년 전 문 연 영주적십자병원도 마찬가지입니다. 지난해에는 어렵게 구한 소아청소년과 전문의가 갑자기 병원을 그만둬 진료도 덩달아 멈췄습니다. 당시 영주 맘 카페에는 관련 글이 잇따라 올라왔습니다. 최근엔 신경외과 전문의를 못 구해 또다시 ‘진료 공백’ 상태입니다.

수익성도 공공병원의 발목을 잡습니다. 적자 때문에 공공병원이 필수 의료영역을 포기하는 경우가 이따금 생깁니다. 대표적인 게 분만실입니다. 2008년 김천의료원은 분만실 운영을 중단했습니다. 적자를 견디지 못해 분만실을 포기한 겁니다. 공공의료원으로서 적절한 선택은 아니었지만, 그렇다고 탓하기도 어렵습니다. 경북 도내 대부분 공공병원의 사정도 마찬가지이기 때문입니다.

■민간병원의 사명감에 기댄 ‘공공의료’..위태

공공병원조차 없는 군(君) 단위 지역은 어떨까요? 경북 군 지역에선 민간병원들이 응급실과 분만실을 ‘공공병원 대신’ 운영합니다. 지역 내 응급실이 단 하나뿐인 경북 시군은 모두 14곳. 사실상 의료취약지인데, 그중 11개 시군에서 마지막 응급실을 민간병원이 맡고 있습니다.

분만실도 마찬가지입니다. 경북 도내 분만실 23곳 가운데 21곳을 민간이 운영하고 있습니다. 공공병원이 없다 보니 공공의 역할을 민간병원에 일부 떠넘긴 겁니다.

하지만 응급실과 분만실은 대표적인 적자 사업입니다. 의사와 간호사 등 필수 고용 인력의 인건비 때문입니다. 매년 국비, 도비로 수억 원씩 지원해 주지만, 병원들은 만성 적자를 호소합니다. 의성의 한 민간병원은 연간 4억 원의 보조금을 받아도 해마다 1~2억 원씩 적자입니다. 예천의 마지막 응급실을 운영하는 한 민간병원 원장은 “지금과 같은 지원책으로는 많은 병원이 장기적으로 버티기 어렵다”고 말했습니다.

앞으로 농촌 인구는 더 빠르게 줄어들고 병원의 어려움도 더 커질 게 분명합니다. 최소한의 보조금만 주면서 민간병원의 사명감에 기대고 있는 지금의 농촌 공공의료. 과연 언제까지 지속 가능할까요?

■해법 서로 달라도 문제의식은 같아…. 대책 시급

출구 안 보이는 농촌 의료공백. 해법은 있습니다.

경북과 같은 의료 소외지역에 획기적으로 공공의료를 확대하는 겁니다. 의사도 많이 두고 병원도 더 많이 지으면 되겠죠. 하지만 현실적인 한계가 있습니다. 그 탓에 방법을 두고 이견이 나옵니다.

최근까지 이어진 정부와 의사단체의 갈등이 대표적인 사례입니다. 정부는 공공의대 설립과 지역 의사 선발 등 인력 확충을, 의사단체는 건강보험수가 현실화와 공공병원 확충 등을 우선으로 제시하면서 갈등을 빚었습니다.

지향점은 같지만, 견해차 때문에 농촌의 의료공백 해소는 한 치 앞도 나아가지 못하는 상태입니다. 표면적인 갈등은 잠잠해졌지만, 숙제는 산적해 있습니다.

“모든 국민은 보건에 관하여 국가의 보호를 받는다.” [헌법 제36조]

사는 곳이 어디든 차별받지 않고 적절하게 진료받을 권리는 누구에게나 있습니다. 오늘 지금 이 순간에도, 누군가는 병원을 가기 위해 30분 넘는 거리를 달리고 있습니다.

인구 2만 3천여 명의 군위군. 경북 23개 시·군 가운데 두 번째로 인구가 적습니다. 이곳에 사는 김숙자 할머니는 매달 정기적으로 버스터미널을 찾습니다. 10년 전 시작된 무릎 통증을 치료하기 위해섭니다.

그런데 왜 병원이 아니라 버스터미널로 가느냐고요? 병원을 가려면 버스를 타고 인접한 대구나 안동으로 가야 하기 때문입니다. 힘든 몸을 이끌고 ‘원정 진료’를 떠나는 겁니다.

앞서 언급한 ‘원정 진료’ 사례는 경북 농촌에선 일상입니다. 경북은 우리나라 국토 면적 5분의 1을 차지합니다. 전국에서 가장 면적이 넓습니다.

그러다 보니 군위군뿐만 아니라 의성군, 영양군 등 경북의 농촌 지역 버스터미널에는 인근 대도시 병원을 찾아 떠나는 어르신으로 늘 붐빕니다.

지난 18일, 취재진은 군위군 버스터미널에 모여 있던 10여 명의 어르신에게 질문했습니다. “치료받으러 대구나 안동으로 가시는 분?”. 손을 안 든 사람이 없었습니다.

■‘농촌 의사’ 찾기는 하늘의 별 따기

1.38명. 경북 도내 인구 1천 명당 의사 수입니다. 전국 도 단위 가운데 가장 적습니다. 서울과 비교하면 절반에도 못 미칩니다.

경북 23개 시군별로 살펴볼까요? 대표적인 의료취약지인 경북 봉화군에는 14개 진료과목 중 11개 진료과목 전문의가 없습니다. 외과, 소아청소년과와 같은 필수 진료과목 전문의가 없는 건 물론이고 안과, 피부과, 이비인후과 등도 없습니다. 눈이 침침해도, 피부에 작은 두드러기가 나도, 30분 이상 걸려 옆 도시를 가야 하는 겁니다.

봉화군만이 아닙니다. ‘육지 속의 섬’ 영양군에는 14개 진료과목 중 10개, 군위군에는 9개 과목이 없습니다. 이처럼 경북의 많은 시군이 일상적인 ‘의료 공백’을 경험하고 있습니다.

응급실은 어떠냐고요? 경북 5개 지역에는 법정 기준을 갖춘 응급의료기관이 없습니다. 지역 보건소가 응급실 역할을 대신하는 곳도 있습니다. 취재하다 만난 봉화의 한 농민은 “아프면 병원 걱정부터 한다”고 토로했습니다.

■규모 큰 공공병원은 사정이 낫지 않느냐고요? “음.. 글쎄요”.

약 일주일간의 취재를 통해 얻은 답입니다. 경북에는 3개의 도립의료원과 2개의 적십자병원이 있습니다. 모두 병상 규모 200~300개 정도로 지역에선 꽤 큰 규모입니다. 응급실도 운영하고 진료과목도 적게는 12개에서 많게는 20개로 다채롭습니다. 지역 거점 의료기관 역할을 하기에도 충분합니다.

하지만 공공병원들이 공통으로 겪는 문제가 있었습니다. 바로 의사 확보입니다.

“시(市) 지역인데도 의사들이 안 와요.”

경북의 한 공공의료원 원장의 말입니다. 모든 공공병원은 경북에서 그나마 큰 도시에 있습니다. 그런데도 의사 구인난을 겪고 있습니다. 2년 전 문 연 영주적십자병원도 마찬가지입니다. 지난해에는 어렵게 구한 소아청소년과 전문의가 갑자기 병원을 그만둬 진료도 덩달아 멈췄습니다. 당시 영주 맘 카페에는 관련 글이 잇따라 올라왔습니다. 최근엔 신경외과 전문의를 못 구해 또다시 ‘진료 공백’ 상태입니다.

수익성도 공공병원의 발목을 잡습니다. 적자 때문에 공공병원이 필수 의료영역을 포기하는 경우가 이따금 생깁니다. 대표적인 게 분만실입니다. 2008년 김천의료원은 분만실 운영을 중단했습니다. 적자를 견디지 못해 분만실을 포기한 겁니다. 공공의료원으로서 적절한 선택은 아니었지만, 그렇다고 탓하기도 어렵습니다. 경북 도내 대부분 공공병원의 사정도 마찬가지이기 때문입니다.

■민간병원의 사명감에 기댄 ‘공공의료’..위태

공공병원조차 없는 군(君) 단위 지역은 어떨까요? 경북 군 지역에선 민간병원들이 응급실과 분만실을 ‘공공병원 대신’ 운영합니다. 지역 내 응급실이 단 하나뿐인 경북 시군은 모두 14곳. 사실상 의료취약지인데, 그중 11개 시군에서 마지막 응급실을 민간병원이 맡고 있습니다.

분만실도 마찬가지입니다. 경북 도내 분만실 23곳 가운데 21곳을 민간이 운영하고 있습니다. 공공병원이 없다 보니 공공의 역할을 민간병원에 일부 떠넘긴 겁니다.

하지만 응급실과 분만실은 대표적인 적자 사업입니다. 의사와 간호사 등 필수 고용 인력의 인건비 때문입니다. 매년 국비, 도비로 수억 원씩 지원해 주지만, 병원들은 만성 적자를 호소합니다. 의성의 한 민간병원은 연간 4억 원의 보조금을 받아도 해마다 1~2억 원씩 적자입니다. 예천의 마지막 응급실을 운영하는 한 민간병원 원장은 “지금과 같은 지원책으로는 많은 병원이 장기적으로 버티기 어렵다”고 말했습니다.

앞으로 농촌 인구는 더 빠르게 줄어들고 병원의 어려움도 더 커질 게 분명합니다. 최소한의 보조금만 주면서 민간병원의 사명감에 기대고 있는 지금의 농촌 공공의료. 과연 언제까지 지속 가능할까요?

■해법 서로 달라도 문제의식은 같아…. 대책 시급

출구 안 보이는 농촌 의료공백. 해법은 있습니다.

경북과 같은 의료 소외지역에 획기적으로 공공의료를 확대하는 겁니다. 의사도 많이 두고 병원도 더 많이 지으면 되겠죠. 하지만 현실적인 한계가 있습니다. 그 탓에 방법을 두고 이견이 나옵니다.

최근까지 이어진 정부와 의사단체의 갈등이 대표적인 사례입니다. 정부는 공공의대 설립과 지역 의사 선발 등 인력 확충을, 의사단체는 건강보험수가 현실화와 공공병원 확충 등을 우선으로 제시하면서 갈등을 빚었습니다.

지향점은 같지만, 견해차 때문에 농촌의 의료공백 해소는 한 치 앞도 나아가지 못하는 상태입니다. 표면적인 갈등은 잠잠해졌지만, 숙제는 산적해 있습니다.

“모든 국민은 보건에 관하여 국가의 보호를 받는다.” [헌법 제36조]

사는 곳이 어디든 차별받지 않고 적절하게 진료받을 권리는 누구에게나 있습니다. 오늘 지금 이 순간에도, 누군가는 병원을 가기 위해 30분 넘는 거리를 달리고 있습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- “몸 아프면 버스터미널부터”…‘진료 절벽’ 농촌

-

- 입력 2020-09-24 08:03:25

“몸 아프면 병원 아닌, 버스터미널부터”

인구 2만 3천여 명의 군위군. 경북 23개 시·군 가운데 두 번째로 인구가 적습니다. 이곳에 사는 김숙자 할머니는 매달 정기적으로 버스터미널을 찾습니다. 10년 전 시작된 무릎 통증을 치료하기 위해섭니다.

그런데 왜 병원이 아니라 버스터미널로 가느냐고요? 병원을 가려면 버스를 타고 인접한 대구나 안동으로 가야 하기 때문입니다. 힘든 몸을 이끌고 ‘원정 진료’를 떠나는 겁니다.

앞서 언급한 ‘원정 진료’ 사례는 경북 농촌에선 일상입니다. 경북은 우리나라 국토 면적 5분의 1을 차지합니다. 전국에서 가장 면적이 넓습니다.

그러다 보니 군위군뿐만 아니라 의성군, 영양군 등 경북의 농촌 지역 버스터미널에는 인근 대도시 병원을 찾아 떠나는 어르신으로 늘 붐빕니다.

지난 18일, 취재진은 군위군 버스터미널에 모여 있던 10여 명의 어르신에게 질문했습니다. “치료받으러 대구나 안동으로 가시는 분?”. 손을 안 든 사람이 없었습니다.

■‘농촌 의사’ 찾기는 하늘의 별 따기

1.38명. 경북 도내 인구 1천 명당 의사 수입니다. 전국 도 단위 가운데 가장 적습니다. 서울과 비교하면 절반에도 못 미칩니다.

경북 23개 시군별로 살펴볼까요? 대표적인 의료취약지인 경북 봉화군에는 14개 진료과목 중 11개 진료과목 전문의가 없습니다. 외과, 소아청소년과와 같은 필수 진료과목 전문의가 없는 건 물론이고 안과, 피부과, 이비인후과 등도 없습니다. 눈이 침침해도, 피부에 작은 두드러기가 나도, 30분 이상 걸려 옆 도시를 가야 하는 겁니다.

봉화군만이 아닙니다. ‘육지 속의 섬’ 영양군에는 14개 진료과목 중 10개, 군위군에는 9개 과목이 없습니다. 이처럼 경북의 많은 시군이 일상적인 ‘의료 공백’을 경험하고 있습니다.

응급실은 어떠냐고요? 경북 5개 지역에는 법정 기준을 갖춘 응급의료기관이 없습니다. 지역 보건소가 응급실 역할을 대신하는 곳도 있습니다. 취재하다 만난 봉화의 한 농민은 “아프면 병원 걱정부터 한다”고 토로했습니다.

■규모 큰 공공병원은 사정이 낫지 않느냐고요? “음.. 글쎄요”.

약 일주일간의 취재를 통해 얻은 답입니다. 경북에는 3개의 도립의료원과 2개의 적십자병원이 있습니다. 모두 병상 규모 200~300개 정도로 지역에선 꽤 큰 규모입니다. 응급실도 운영하고 진료과목도 적게는 12개에서 많게는 20개로 다채롭습니다. 지역 거점 의료기관 역할을 하기에도 충분합니다.

하지만 공공병원들이 공통으로 겪는 문제가 있었습니다. 바로 의사 확보입니다.

“시(市) 지역인데도 의사들이 안 와요.”

경북의 한 공공의료원 원장의 말입니다. 모든 공공병원은 경북에서 그나마 큰 도시에 있습니다. 그런데도 의사 구인난을 겪고 있습니다. 2년 전 문 연 영주적십자병원도 마찬가지입니다. 지난해에는 어렵게 구한 소아청소년과 전문의가 갑자기 병원을 그만둬 진료도 덩달아 멈췄습니다. 당시 영주 맘 카페에는 관련 글이 잇따라 올라왔습니다. 최근엔 신경외과 전문의를 못 구해 또다시 ‘진료 공백’ 상태입니다.

수익성도 공공병원의 발목을 잡습니다. 적자 때문에 공공병원이 필수 의료영역을 포기하는 경우가 이따금 생깁니다. 대표적인 게 분만실입니다. 2008년 김천의료원은 분만실 운영을 중단했습니다. 적자를 견디지 못해 분만실을 포기한 겁니다. 공공의료원으로서 적절한 선택은 아니었지만, 그렇다고 탓하기도 어렵습니다. 경북 도내 대부분 공공병원의 사정도 마찬가지이기 때문입니다.

■민간병원의 사명감에 기댄 ‘공공의료’..위태

공공병원조차 없는 군(君) 단위 지역은 어떨까요? 경북 군 지역에선 민간병원들이 응급실과 분만실을 ‘공공병원 대신’ 운영합니다. 지역 내 응급실이 단 하나뿐인 경북 시군은 모두 14곳. 사실상 의료취약지인데, 그중 11개 시군에서 마지막 응급실을 민간병원이 맡고 있습니다.

분만실도 마찬가지입니다. 경북 도내 분만실 23곳 가운데 21곳을 민간이 운영하고 있습니다. 공공병원이 없다 보니 공공의 역할을 민간병원에 일부 떠넘긴 겁니다.

하지만 응급실과 분만실은 대표적인 적자 사업입니다. 의사와 간호사 등 필수 고용 인력의 인건비 때문입니다. 매년 국비, 도비로 수억 원씩 지원해 주지만, 병원들은 만성 적자를 호소합니다. 의성의 한 민간병원은 연간 4억 원의 보조금을 받아도 해마다 1~2억 원씩 적자입니다. 예천의 마지막 응급실을 운영하는 한 민간병원 원장은 “지금과 같은 지원책으로는 많은 병원이 장기적으로 버티기 어렵다”고 말했습니다.

앞으로 농촌 인구는 더 빠르게 줄어들고 병원의 어려움도 더 커질 게 분명합니다. 최소한의 보조금만 주면서 민간병원의 사명감에 기대고 있는 지금의 농촌 공공의료. 과연 언제까지 지속 가능할까요?

■해법 서로 달라도 문제의식은 같아…. 대책 시급

출구 안 보이는 농촌 의료공백. 해법은 있습니다.

경북과 같은 의료 소외지역에 획기적으로 공공의료를 확대하는 겁니다. 의사도 많이 두고 병원도 더 많이 지으면 되겠죠. 하지만 현실적인 한계가 있습니다. 그 탓에 방법을 두고 이견이 나옵니다.

최근까지 이어진 정부와 의사단체의 갈등이 대표적인 사례입니다. 정부는 공공의대 설립과 지역 의사 선발 등 인력 확충을, 의사단체는 건강보험수가 현실화와 공공병원 확충 등을 우선으로 제시하면서 갈등을 빚었습니다.

지향점은 같지만, 견해차 때문에 농촌의 의료공백 해소는 한 치 앞도 나아가지 못하는 상태입니다. 표면적인 갈등은 잠잠해졌지만, 숙제는 산적해 있습니다.

“모든 국민은 보건에 관하여 국가의 보호를 받는다.” [헌법 제36조]

사는 곳이 어디든 차별받지 않고 적절하게 진료받을 권리는 누구에게나 있습니다. 오늘 지금 이 순간에도, 누군가는 병원을 가기 위해 30분 넘는 거리를 달리고 있습니다.

인구 2만 3천여 명의 군위군. 경북 23개 시·군 가운데 두 번째로 인구가 적습니다. 이곳에 사는 김숙자 할머니는 매달 정기적으로 버스터미널을 찾습니다. 10년 전 시작된 무릎 통증을 치료하기 위해섭니다.

그런데 왜 병원이 아니라 버스터미널로 가느냐고요? 병원을 가려면 버스를 타고 인접한 대구나 안동으로 가야 하기 때문입니다. 힘든 몸을 이끌고 ‘원정 진료’를 떠나는 겁니다.

앞서 언급한 ‘원정 진료’ 사례는 경북 농촌에선 일상입니다. 경북은 우리나라 국토 면적 5분의 1을 차지합니다. 전국에서 가장 면적이 넓습니다.

그러다 보니 군위군뿐만 아니라 의성군, 영양군 등 경북의 농촌 지역 버스터미널에는 인근 대도시 병원을 찾아 떠나는 어르신으로 늘 붐빕니다.

지난 18일, 취재진은 군위군 버스터미널에 모여 있던 10여 명의 어르신에게 질문했습니다. “치료받으러 대구나 안동으로 가시는 분?”. 손을 안 든 사람이 없었습니다.

■‘농촌 의사’ 찾기는 하늘의 별 따기

1.38명. 경북 도내 인구 1천 명당 의사 수입니다. 전국 도 단위 가운데 가장 적습니다. 서울과 비교하면 절반에도 못 미칩니다.

경북 23개 시군별로 살펴볼까요? 대표적인 의료취약지인 경북 봉화군에는 14개 진료과목 중 11개 진료과목 전문의가 없습니다. 외과, 소아청소년과와 같은 필수 진료과목 전문의가 없는 건 물론이고 안과, 피부과, 이비인후과 등도 없습니다. 눈이 침침해도, 피부에 작은 두드러기가 나도, 30분 이상 걸려 옆 도시를 가야 하는 겁니다.

봉화군만이 아닙니다. ‘육지 속의 섬’ 영양군에는 14개 진료과목 중 10개, 군위군에는 9개 과목이 없습니다. 이처럼 경북의 많은 시군이 일상적인 ‘의료 공백’을 경험하고 있습니다.

응급실은 어떠냐고요? 경북 5개 지역에는 법정 기준을 갖춘 응급의료기관이 없습니다. 지역 보건소가 응급실 역할을 대신하는 곳도 있습니다. 취재하다 만난 봉화의 한 농민은 “아프면 병원 걱정부터 한다”고 토로했습니다.

■규모 큰 공공병원은 사정이 낫지 않느냐고요? “음.. 글쎄요”.

약 일주일간의 취재를 통해 얻은 답입니다. 경북에는 3개의 도립의료원과 2개의 적십자병원이 있습니다. 모두 병상 규모 200~300개 정도로 지역에선 꽤 큰 규모입니다. 응급실도 운영하고 진료과목도 적게는 12개에서 많게는 20개로 다채롭습니다. 지역 거점 의료기관 역할을 하기에도 충분합니다.

하지만 공공병원들이 공통으로 겪는 문제가 있었습니다. 바로 의사 확보입니다.

“시(市) 지역인데도 의사들이 안 와요.”

경북의 한 공공의료원 원장의 말입니다. 모든 공공병원은 경북에서 그나마 큰 도시에 있습니다. 그런데도 의사 구인난을 겪고 있습니다. 2년 전 문 연 영주적십자병원도 마찬가지입니다. 지난해에는 어렵게 구한 소아청소년과 전문의가 갑자기 병원을 그만둬 진료도 덩달아 멈췄습니다. 당시 영주 맘 카페에는 관련 글이 잇따라 올라왔습니다. 최근엔 신경외과 전문의를 못 구해 또다시 ‘진료 공백’ 상태입니다.

수익성도 공공병원의 발목을 잡습니다. 적자 때문에 공공병원이 필수 의료영역을 포기하는 경우가 이따금 생깁니다. 대표적인 게 분만실입니다. 2008년 김천의료원은 분만실 운영을 중단했습니다. 적자를 견디지 못해 분만실을 포기한 겁니다. 공공의료원으로서 적절한 선택은 아니었지만, 그렇다고 탓하기도 어렵습니다. 경북 도내 대부분 공공병원의 사정도 마찬가지이기 때문입니다.

■민간병원의 사명감에 기댄 ‘공공의료’..위태

공공병원조차 없는 군(君) 단위 지역은 어떨까요? 경북 군 지역에선 민간병원들이 응급실과 분만실을 ‘공공병원 대신’ 운영합니다. 지역 내 응급실이 단 하나뿐인 경북 시군은 모두 14곳. 사실상 의료취약지인데, 그중 11개 시군에서 마지막 응급실을 민간병원이 맡고 있습니다.

분만실도 마찬가지입니다. 경북 도내 분만실 23곳 가운데 21곳을 민간이 운영하고 있습니다. 공공병원이 없다 보니 공공의 역할을 민간병원에 일부 떠넘긴 겁니다.

하지만 응급실과 분만실은 대표적인 적자 사업입니다. 의사와 간호사 등 필수 고용 인력의 인건비 때문입니다. 매년 국비, 도비로 수억 원씩 지원해 주지만, 병원들은 만성 적자를 호소합니다. 의성의 한 민간병원은 연간 4억 원의 보조금을 받아도 해마다 1~2억 원씩 적자입니다. 예천의 마지막 응급실을 운영하는 한 민간병원 원장은 “지금과 같은 지원책으로는 많은 병원이 장기적으로 버티기 어렵다”고 말했습니다.

앞으로 농촌 인구는 더 빠르게 줄어들고 병원의 어려움도 더 커질 게 분명합니다. 최소한의 보조금만 주면서 민간병원의 사명감에 기대고 있는 지금의 농촌 공공의료. 과연 언제까지 지속 가능할까요?

■해법 서로 달라도 문제의식은 같아…. 대책 시급

출구 안 보이는 농촌 의료공백. 해법은 있습니다.

경북과 같은 의료 소외지역에 획기적으로 공공의료를 확대하는 겁니다. 의사도 많이 두고 병원도 더 많이 지으면 되겠죠. 하지만 현실적인 한계가 있습니다. 그 탓에 방법을 두고 이견이 나옵니다.

최근까지 이어진 정부와 의사단체의 갈등이 대표적인 사례입니다. 정부는 공공의대 설립과 지역 의사 선발 등 인력 확충을, 의사단체는 건강보험수가 현실화와 공공병원 확충 등을 우선으로 제시하면서 갈등을 빚었습니다.

지향점은 같지만, 견해차 때문에 농촌의 의료공백 해소는 한 치 앞도 나아가지 못하는 상태입니다. 표면적인 갈등은 잠잠해졌지만, 숙제는 산적해 있습니다.

“모든 국민은 보건에 관하여 국가의 보호를 받는다.” [헌법 제36조]

사는 곳이 어디든 차별받지 않고 적절하게 진료받을 권리는 누구에게나 있습니다. 오늘 지금 이 순간에도, 누군가는 병원을 가기 위해 30분 넘는 거리를 달리고 있습니다.

-

-

최보규 기자 bokgil@kbs.co.kr

최보규 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.