70년 만에 돌아온 아버지의 무공훈장

입력 2021.06.27 (09:02)

수정 2021.06.27 (11:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

| "아쉬움이 있다면, 살아계실 때 걸어드렸으면 얼마나 좋았을까 그런 생각이 들어요." |

지난 24일 제주 서귀포시 성산읍 온평리. 포구가 내려다보이는 돌담길을 따라 걸어가자 '국가유공자' 문패가 붙은 작은 단층 집이 눈에 띄었다. 70년 만에 무공훈장을 받는 고(故) 현천수 이등상사의 집이다.

6·25 참전용사인 고인은 이미 30여년 전, 51살의 나이로 일찍 세상을 떠났다. 뒤늦게 주인을 찾은 훈장은 배우자와 아들·딸들이 대신 받게 되었다. 수여 행사는 코로나19 여파로 단출하게 거행됐다.

고인의 배우자는 "한복을 입고 훈장을 받아야겠다"며 방으로 들어가더니, 곱고 붉은 저고리와 푸른 치마 차림으로 갈아입고 마루로 나왔다.

성산읍장이 국방부 장관 명의의 훈장증을 유족들 앞에서 대독한 뒤, 충무무공훈장을 유족 손에 건넸다. 고인이 평생 직접 받고 싶어 했던, 영예로운 훈장이었다.

■ 70년 만에 되돌아온 '아버지의 무공훈장'

"아버지께서는 고지를 뺏고, 빼앗기는 전투를 여러 번 치르셨어요. 884고지 전투(향로봉 전투), 금성전투 등에서 공적을 2가지 인정받아, 충무무공훈장을 두 번 서훈 받으셨죠. 평소에도 술을 자주 드시곤 했는데, 지금 생각해보면 매일같이 전쟁 트라우마에 시달리셨던 것 같습니다."

고인의 아들 현종철 씨가 아버지에 대한 기억을 떠올렸다.

유족들은 고인의 서훈 사실을 일찍이 알고 있었다. 평소 가족뿐만 아니라 이웃들에게도 6·25 참전 일화와 "훈장 받았다"는 이야기를 자주 했기 때문이다.

그러나 어찌 된 사연인지 정작 고인은 훈장증과 실물 훈장을 직접 만지지 못했다. 이미 훈장을 받아간 것으로 남겨진 기록 탓이었다. 훈장 실물을 받지 못하자, 고인은 직접 당시 총무처(지금의 행정안전부)를 통해 '수여 증명원'을 떼어, 이를 가족과 이웃들에게 자랑스레 보여주곤 했다.

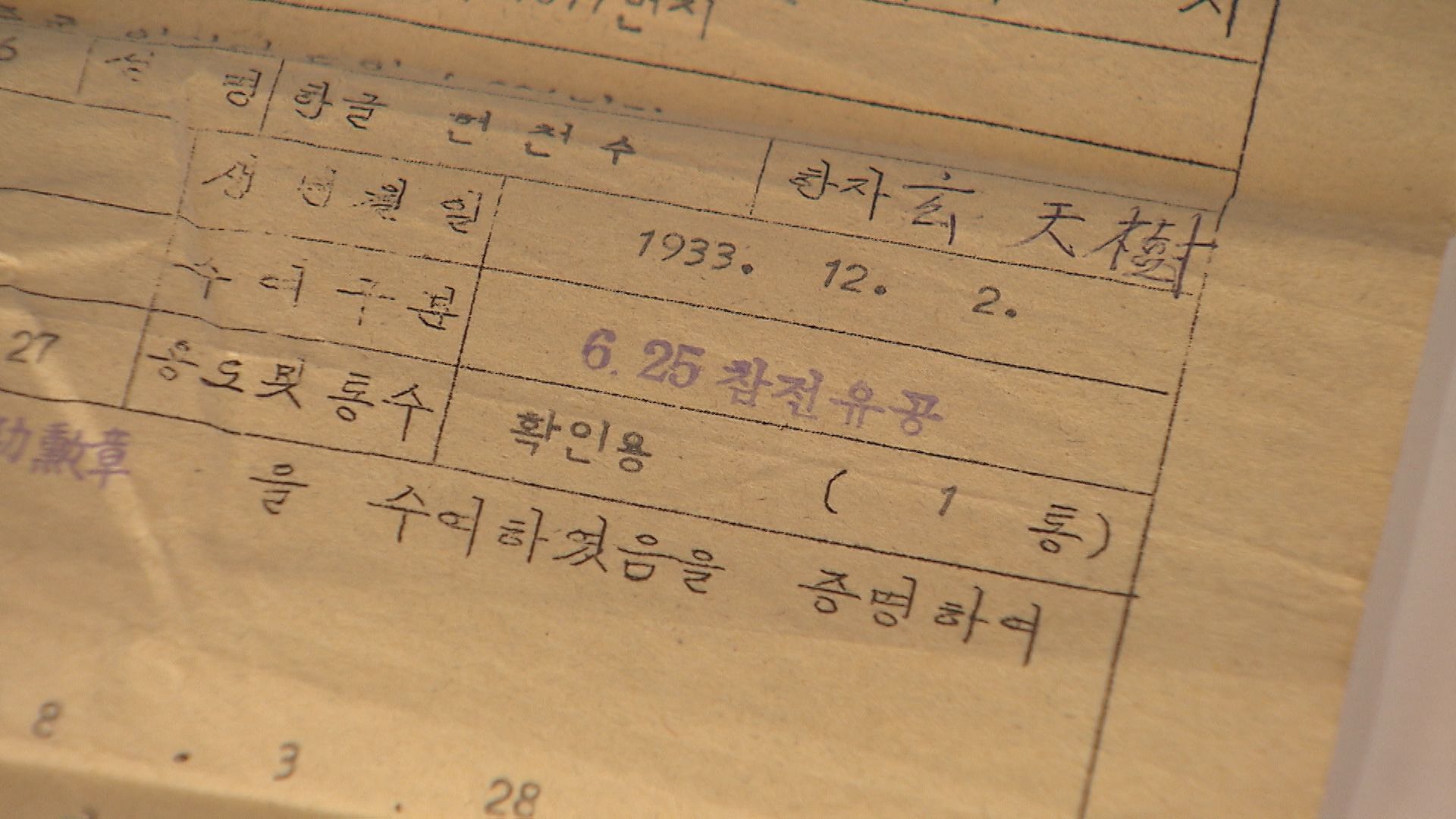

1978년 고인이 총무처(지금의 행정안전부)에서 발급받은 훈장 수여증명원.

1978년 고인이 총무처(지금의 행정안전부)에서 발급받은 훈장 수여증명원.고인이 숨진 해인 1984년, 당시 대학생이던 아들 종철 씨 역시 정부에 서훈 사실을 문의했다. 그러나 돌아오는 건 "부친이 이미 훈장 두 개를 모두 받아간 것으로 기록되어 있다"는 답변뿐이었다. 유가족은 뒤늦게 사비를 들여 '재발행'을 신청했고, 이때 받은 무공훈장을 액자에 넣어 마루 천장 위에 잘 보이게 걸어두었다.

이후 까맣게 잊고 있던 아버지의 훈장은 최근 우연한 계기로 되찾을 수 있었다. 지난해 말, 종철 씨가 국방부에 문의하는 과정에서 '주인 없는 훈장'이 있음을 발견한 것이다. 부친의 무공훈장이었다.

30년 뒤에야 정부로부터 "훈장이 수여되지 않았다"는 번복된 답변을 들은 유족은 이후 검증 절차를 거쳐, 서훈 70년 만에 남편과 아버지를 대신해 고향에서 무공훈장을 전달받았다.

지난 24일 고(故) 현천수 이등상사의 아들 종철 씨가 70년 만에 받은 부친의 무공훈장을 들어보이고 있다.

지난 24일 고(故) 현천수 이등상사의 아들 종철 씨가 70년 만에 받은 부친의 무공훈장을 들어보이고 있다.뒤늦게 무공훈장을 받았다는 기쁨도 컸지만, 유족들의 얼굴엔 아쉬움이 더 짙게 묻어나왔다.

현 씨는, "수훈자 본인도 그 당시에 정부에 알아보곤 했는데, 왜 당시에는 좀 더 적극적으로 찾아서 대상자에게 전달하지 못했을까"라면서,

"아쉬움이 있다면, 살아계실 때 걸어드렸으면 얼마나 좋았을까 그런 생각이 든다"고 말했다.

"기분이 서러워요. 살아실 때 받아시민 기분이 좋을 건디, 못 받앙 돌아가니까, 서러와요. 서러와." 아들 옆에 앉아있던 어머니는 차오르는 눈물을 참기 위해 연신 눈을 크게 끔뻑였다.

■ 주인 못 찾은 무공훈장 전국에 4만 5천여 개…"앞으로 1년 뿐"

그간 무공훈장 수훈자들에게 훈장을 찾아주기 위한 노력이 전혀 없었던 것은 아니다. 우리 군은 1953년 정전협정 체결 2년 뒤인 1955년부터 현역 장병 중 무공훈장 대상자를 찾아내, 훈장을 수여했다. 1961년부터는 전역 장병을 대상으로 사업을 확대했다.

그러나 국가 예산이나 근거 법규가 없이 진행되었다는 점이 발목을 잡았다.

전쟁 발발 당시 긴박한 상황 속에서 손으로 작성된 '한자어' 기록을 일일이 해독, 대조해 본인 여부를 확인하는 작업은 많은 시간과 인력이 드는 일이었다. 수십년이 흐르는 동안 주소지가 바뀌기도 하고, 아명(兒名)을 쓰는 경우도 적지 않았던 시대적 배경도 한 몫 했다.

수훈 대상자를 찾기 위해선 주민등록상 기록과도 맞춰봐야 했지만, 개인정보 이용을 위한 법적 근거도 없어 관련 행정부처의 도움을 받기도 어려웠다. 그 사이, 10~20대에 참전한 병사는 80~90살의 백발 노인이 되어 하나둘씩 세상을 등지기 시작했다.

훈장 찾아주기 사업이 본격적으로 궤도에 오른 것은 지난 2019년, '6·25 전쟁 무공훈장 수여 등에 관한 법률'이 시행되면서부터다. 이 법을 근거로 같은 해 7월, 국방부 차원의 '6·25 무공훈장 찾아주기 조사단'이 꾸려졌다. 전쟁 발발 69년 만의 일이다.

6·25 무공훈장 찾아주기 조사단이 수기로 기록한 옛 자료들을 재정리하는 과정에서, 참전용사 본인과 유족들도 하나둘씩 뒤늦게 무공훈장 수훈 사실을 확인하고, 훈장을 직접 받을 수 있게 됐다. 훈장 미전수자 5만 6천여 명(2018년 기준) 가운데, 최근 2년 간 훈장을 되찾아간 참전용사와 유족은 1만 1천여 명이다.

조사단 활동으로 무공 훈장을 받게 된 참전용사는 올해 제주에서만 230명. 지난해에도 190여 명에게 뒤늦은 무공훈장이 돌아갔다. 그러나 아직 제주에서 훈장을 받지 못한 수훈자(전쟁 당시 제주에 본적지를 둔 사람 기준)도 319명이나 더 있다.

나라를 위해 피를 흘리고, 무공훈장을 받은 6·25 참전용사는 모두 17만 9천여 명. 지금껏 전달되지 못한 참전유공자들의 무공훈장이 전국적으로 4만 5천여 개에 달하지만, 조사단의 활동은 근거법령에 따라 내년 7월이면 종료된다. 현행법상 사업 시행 기간이 3년에 국한돼 있기 때문이다.

최근에는 어르신들이 훈장 서훈을 알리는 안내 전화를 전화금융사기(보이스피싱)로 오해하는 사례도 부쩍 늘어, 조사단의 고심이 커지고 있다. 엎친 데 덮친 격으로 지난해부터는 코로나 사태로 방문 조사까지 차질을 빚으며, 남은 사업 기간인 1년 안에 4만 명이 넘는 수훈자들을 모두 찾기가 사실상 어려워졌다.

대한민국 4번째 무공훈장인 화랑무공훈장을 받은 6·25 참전용사

대한민국 4번째 무공훈장인 화랑무공훈장을 받은 6·25 참전용사조사단 활동을 연장하는 법률 개정안을 6·25에 맞춰 대표 발의한 한기호 의원(국민의힘, 국회 국방위원회 위원)은 "코로나 여파로 훈장 찾아주기 사업이 지연된 영향이 컸다. 당초 예상보다 훈장 찾기가 늦어지면서, 연장이 불가피한 상황"이라면서 "단 한 분이라도 남을 때까지 찾아서 훈장을 드리는 게 대한민국 정부가 해야 할 일, 국민이 해야 할 일이라고 생각한다"며 발의 배경을 설명했다.

"훈장 받는 그 기분이라고 하는 것은 말할 수 없이 기쁩니다. 제가 92세인데, 오늘날까지 오래 산 것도 운수가 아니겠냐, 이렇게 생각합니다. 허허."

70년 만에 무공훈장을 받게 된 아흔둘의 노병은 딸이 밀어주는 휠체어를 타고 6·25전쟁 71주년 기념식장에 들어섰다. 왼쪽 가슴에 달린 금빛 훈장이 이제야 주인을 찾았다는 듯, 영예롭게 반짝였다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 70년 만에 돌아온 아버지의 무공훈장

-

- 입력 2021-06-27 09:02:49

- 수정2021-06-27 11:12:46

| "아쉬움이 있다면, 살아계실 때 걸어드렸으면 얼마나 좋았을까 그런 생각이 들어요." |

지난 24일 제주 서귀포시 성산읍 온평리. 포구가 내려다보이는 돌담길을 따라 걸어가자 '국가유공자' 문패가 붙은 작은 단층 집이 눈에 띄었다. 70년 만에 무공훈장을 받는 고(故) 현천수 이등상사의 집이다.

6·25 참전용사인 고인은 이미 30여년 전, 51살의 나이로 일찍 세상을 떠났다. 뒤늦게 주인을 찾은 훈장은 배우자와 아들·딸들이 대신 받게 되었다. 수여 행사는 코로나19 여파로 단출하게 거행됐다.

고인의 배우자는 "한복을 입고 훈장을 받아야겠다"며 방으로 들어가더니, 곱고 붉은 저고리와 푸른 치마 차림으로 갈아입고 마루로 나왔다.

성산읍장이 국방부 장관 명의의 훈장증을 유족들 앞에서 대독한 뒤, 충무무공훈장을 유족 손에 건넸다. 고인이 평생 직접 받고 싶어 했던, 영예로운 훈장이었다.

■ 70년 만에 되돌아온 '아버지의 무공훈장'

"아버지께서는 고지를 뺏고, 빼앗기는 전투를 여러 번 치르셨어요. 884고지 전투(향로봉 전투), 금성전투 등에서 공적을 2가지 인정받아, 충무무공훈장을 두 번 서훈 받으셨죠. 평소에도 술을 자주 드시곤 했는데, 지금 생각해보면 매일같이 전쟁 트라우마에 시달리셨던 것 같습니다."

고인의 아들 현종철 씨가 아버지에 대한 기억을 떠올렸다.

유족들은 고인의 서훈 사실을 일찍이 알고 있었다. 평소 가족뿐만 아니라 이웃들에게도 6·25 참전 일화와 "훈장 받았다"는 이야기를 자주 했기 때문이다.

그러나 어찌 된 사연인지 정작 고인은 훈장증과 실물 훈장을 직접 만지지 못했다. 이미 훈장을 받아간 것으로 남겨진 기록 탓이었다. 훈장 실물을 받지 못하자, 고인은 직접 당시 총무처(지금의 행정안전부)를 통해 '수여 증명원'을 떼어, 이를 가족과 이웃들에게 자랑스레 보여주곤 했다.

고인이 숨진 해인 1984년, 당시 대학생이던 아들 종철 씨 역시 정부에 서훈 사실을 문의했다. 그러나 돌아오는 건 "부친이 이미 훈장 두 개를 모두 받아간 것으로 기록되어 있다"는 답변뿐이었다. 유가족은 뒤늦게 사비를 들여 '재발행'을 신청했고, 이때 받은 무공훈장을 액자에 넣어 마루 천장 위에 잘 보이게 걸어두었다.

이후 까맣게 잊고 있던 아버지의 훈장은 최근 우연한 계기로 되찾을 수 있었다. 지난해 말, 종철 씨가 국방부에 문의하는 과정에서 '주인 없는 훈장'이 있음을 발견한 것이다. 부친의 무공훈장이었다.

30년 뒤에야 정부로부터 "훈장이 수여되지 않았다"는 번복된 답변을 들은 유족은 이후 검증 절차를 거쳐, 서훈 70년 만에 남편과 아버지를 대신해 고향에서 무공훈장을 전달받았다.

뒤늦게 무공훈장을 받았다는 기쁨도 컸지만, 유족들의 얼굴엔 아쉬움이 더 짙게 묻어나왔다.

현 씨는, "수훈자 본인도 그 당시에 정부에 알아보곤 했는데, 왜 당시에는 좀 더 적극적으로 찾아서 대상자에게 전달하지 못했을까"라면서,

"아쉬움이 있다면, 살아계실 때 걸어드렸으면 얼마나 좋았을까 그런 생각이 든다"고 말했다.

"기분이 서러워요. 살아실 때 받아시민 기분이 좋을 건디, 못 받앙 돌아가니까, 서러와요. 서러와." 아들 옆에 앉아있던 어머니는 차오르는 눈물을 참기 위해 연신 눈을 크게 끔뻑였다.

■ 주인 못 찾은 무공훈장 전국에 4만 5천여 개…"앞으로 1년 뿐"

그간 무공훈장 수훈자들에게 훈장을 찾아주기 위한 노력이 전혀 없었던 것은 아니다. 우리 군은 1953년 정전협정 체결 2년 뒤인 1955년부터 현역 장병 중 무공훈장 대상자를 찾아내, 훈장을 수여했다. 1961년부터는 전역 장병을 대상으로 사업을 확대했다.

그러나 국가 예산이나 근거 법규가 없이 진행되었다는 점이 발목을 잡았다.

전쟁 발발 당시 긴박한 상황 속에서 손으로 작성된 '한자어' 기록을 일일이 해독, 대조해 본인 여부를 확인하는 작업은 많은 시간과 인력이 드는 일이었다. 수십년이 흐르는 동안 주소지가 바뀌기도 하고, 아명(兒名)을 쓰는 경우도 적지 않았던 시대적 배경도 한 몫 했다.

수훈 대상자를 찾기 위해선 주민등록상 기록과도 맞춰봐야 했지만, 개인정보 이용을 위한 법적 근거도 없어 관련 행정부처의 도움을 받기도 어려웠다. 그 사이, 10~20대에 참전한 병사는 80~90살의 백발 노인이 되어 하나둘씩 세상을 등지기 시작했다.

훈장 찾아주기 사업이 본격적으로 궤도에 오른 것은 지난 2019년, '6·25 전쟁 무공훈장 수여 등에 관한 법률'이 시행되면서부터다. 이 법을 근거로 같은 해 7월, 국방부 차원의 '6·25 무공훈장 찾아주기 조사단'이 꾸려졌다. 전쟁 발발 69년 만의 일이다.

6·25 무공훈장 찾아주기 조사단이 수기로 기록한 옛 자료들을 재정리하는 과정에서, 참전용사 본인과 유족들도 하나둘씩 뒤늦게 무공훈장 수훈 사실을 확인하고, 훈장을 직접 받을 수 있게 됐다. 훈장 미전수자 5만 6천여 명(2018년 기준) 가운데, 최근 2년 간 훈장을 되찾아간 참전용사와 유족은 1만 1천여 명이다.

조사단 활동으로 무공 훈장을 받게 된 참전용사는 올해 제주에서만 230명. 지난해에도 190여 명에게 뒤늦은 무공훈장이 돌아갔다. 그러나 아직 제주에서 훈장을 받지 못한 수훈자(전쟁 당시 제주에 본적지를 둔 사람 기준)도 319명이나 더 있다.

나라를 위해 피를 흘리고, 무공훈장을 받은 6·25 참전용사는 모두 17만 9천여 명. 지금껏 전달되지 못한 참전유공자들의 무공훈장이 전국적으로 4만 5천여 개에 달하지만, 조사단의 활동은 근거법령에 따라 내년 7월이면 종료된다. 현행법상 사업 시행 기간이 3년에 국한돼 있기 때문이다.

최근에는 어르신들이 훈장 서훈을 알리는 안내 전화를 전화금융사기(보이스피싱)로 오해하는 사례도 부쩍 늘어, 조사단의 고심이 커지고 있다. 엎친 데 덮친 격으로 지난해부터는 코로나 사태로 방문 조사까지 차질을 빚으며, 남은 사업 기간인 1년 안에 4만 명이 넘는 수훈자들을 모두 찾기가 사실상 어려워졌다.

조사단 활동을 연장하는 법률 개정안을 6·25에 맞춰 대표 발의한 한기호 의원(국민의힘, 국회 국방위원회 위원)은 "코로나 여파로 훈장 찾아주기 사업이 지연된 영향이 컸다. 당초 예상보다 훈장 찾기가 늦어지면서, 연장이 불가피한 상황"이라면서 "단 한 분이라도 남을 때까지 찾아서 훈장을 드리는 게 대한민국 정부가 해야 할 일, 국민이 해야 할 일이라고 생각한다"며 발의 배경을 설명했다.

"훈장 받는 그 기분이라고 하는 것은 말할 수 없이 기쁩니다. 제가 92세인데, 오늘날까지 오래 산 것도 운수가 아니겠냐, 이렇게 생각합니다. 허허."

70년 만에 무공훈장을 받게 된 아흔둘의 노병은 딸이 밀어주는 휠체어를 타고 6·25전쟁 71주년 기념식장에 들어섰다. 왼쪽 가슴에 달린 금빛 훈장이 이제야 주인을 찾았다는 듯, 영예롭게 반짝였다.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.