[ET] “오늘도 무사히”…잇단 추락·끼임 사고 막으려면?

입력 2021.07.15 (17:53)

수정 2021.07.16 (14:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

■ 프로그램명 : 통합뉴스룸ET

■ 코너명 : ET WHY?

■ 방송시간 : 7월15일(목) 17:50~18:25 KBS2

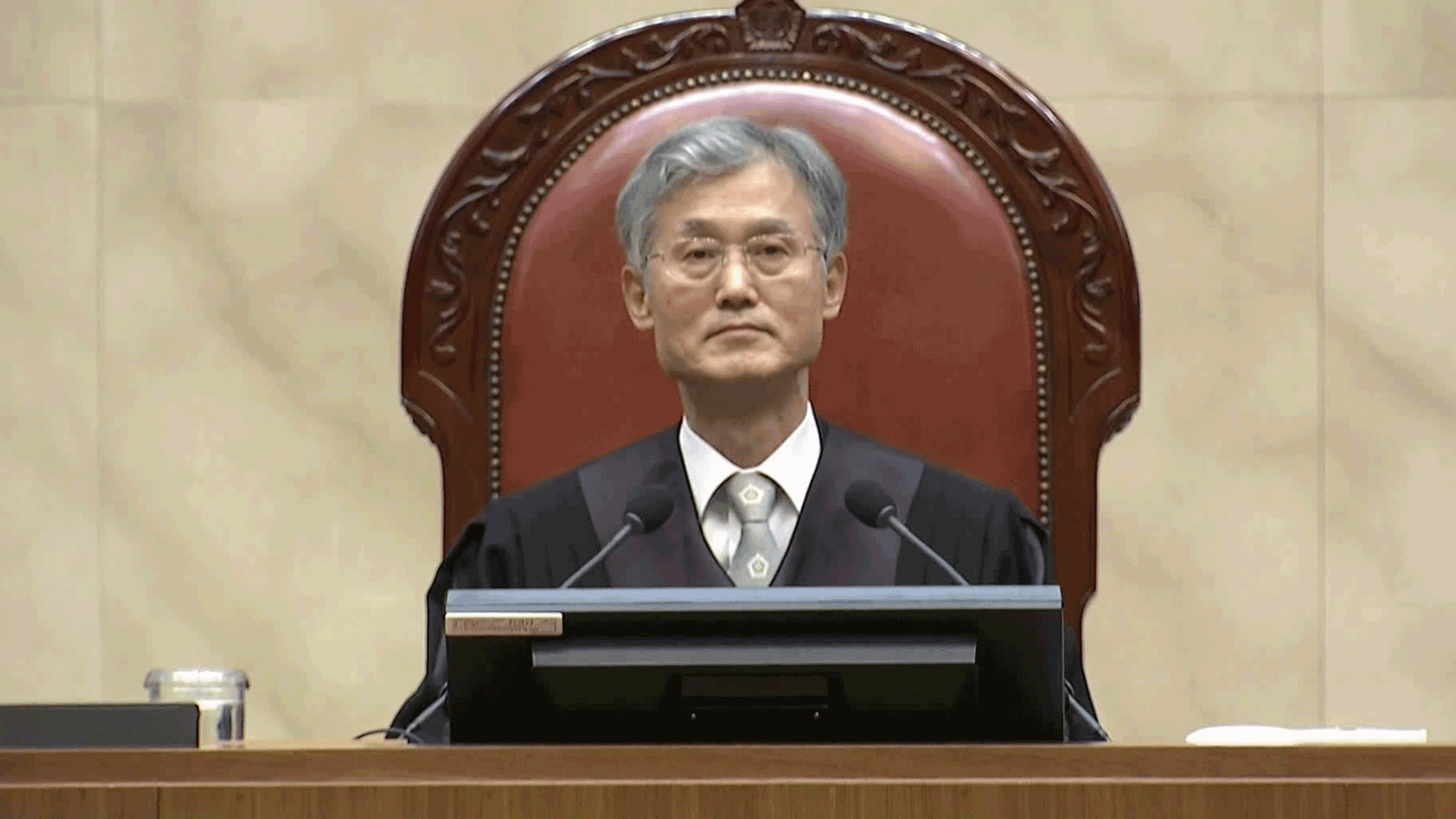

■ 출연자 : 권기섭 고용노동부 산업안전보건본부장

■ <통합뉴스룸ET> 홈페이지

http://news.kbs.co.kr/vod/program.do?bcd=0076&ref=pMenu#2021.7.15

[기자 / 2021년 7월 14일 KBS 보도]

지붕 교체 작업을 하던 정 모 씨가 25m 아래로 떨어진 건 새벽 5시 반쯤.

[기자 / 2021년 6월 25일 KBS 보도]

건설노동자 A 씨가 추락한 구조물에 깔려 숨졌습니다.

[기자 / 2020년 12월 21일 KBS 보도]

6층에 있던 근로자 5명이 10m 아래 5층으로 떨어졌습니다.

[앵커]

지금도 많은 이들이 목숨을 걸고 일터로 가야 하는 현실, 어떻게 하면 좀 나아질 수 있을지, 권기섭 고용노동부 산업안전보건본부장에게 들어보도록 하겠습니다. 본부장님, 어서 오십시오. 산업안전보건본부라는 곳이, 그러니까 산업 현장에서 벌어지는 그런 참혹한 사고들, 어떻게든 줄여보고자 이달 1일에 출범했습니다. 이제 막 태어난 신생 조직인데 시작부터 굉장히 바쁘게 움직이시는 것 같아요.

[답변]

저희가 어제부터 4,000여 곳의 건설 현장에 대한 추락사고 일제 점검을 시작으로 산업안전보건본부의 업무를 본격적으로 시작했습니다.

[앵커]

4,000여 곳 점검하려면 굉장히 많은 인력이 투입됐을 것 같네요.

[답변]

저희가 전국의 산업안전감독관을 포함한 1,800명의 인력을 투입해서 일제 점검, 일제 불시 점검을 시작했고요. 사실 이렇게 대규모 인력이 하루에 집중적으로 투입해서 한 것은 거의 처음이라고 볼 수가 있겠습니다.

[앵커]

현장 상황 보고받으셨을 텐데, 뭐라고들 하던가요?

[답변]

사실 저희가 한 3,500곳 이상의 현장을 점검했는데, 한 70% 이상에서 작업 발판이라든지 안전 난간이라든지 개인 보호구 미착용 등의 여러 가지 시정을 할 만한 사항들이 나와서 거기에 대한 시정 지시를 하고 또 여러 가지 감독 등으로 이어지는 불량 사업장들도 적발해내고 그런 상황이었습니다.

[앵커]

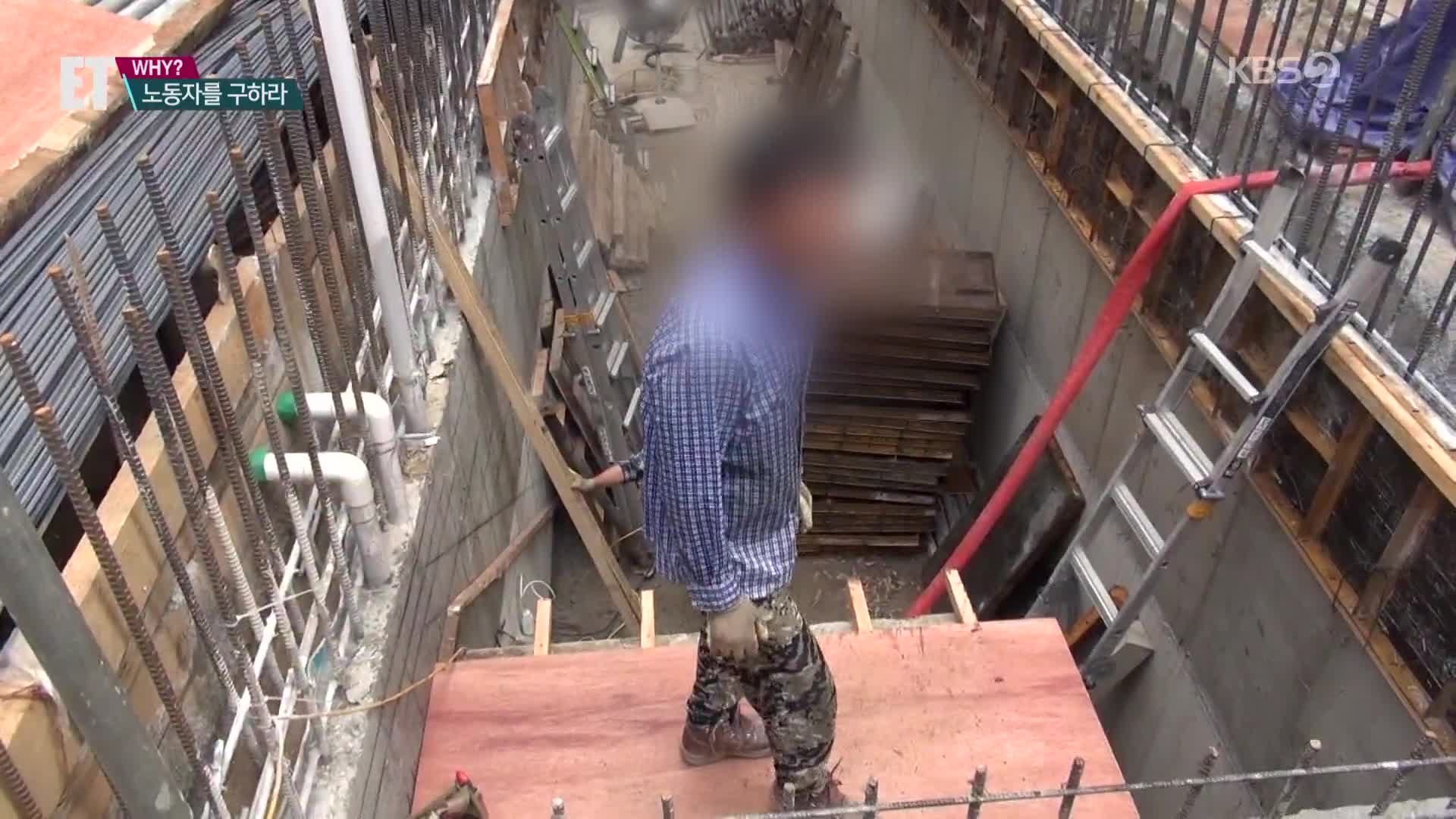

조금 전에 화면에 보니까 정말 보기만 해도 아래로 떨어질 것 같이 아찔해 보이는데, 이번 현장 점검이 주로 추락사에 초점을 맞춘 것 같습니다. 이유가 있습니까?

[답변]

사실 추락 사고는 사망 사고의 가장 큰 원인 중의 하나인데요. 저희 사망 사고의 거의 한 40% 정도를 차지하고 있고, 건설 현장 사망 사고 중에서는 거의 50% 넘게 추락 사고가 이루어지고 있습니다. 그런데 사실 또 추락 사고는 조금만 주의를 기울이면 막을 수 있는 사고이기 때문에 저희가 우선 추락 사고를 집중적으로 줄여보려고 저희가 실시하고 있습니다, 여러 가지로.

[앵커]

그런데 추락사뿐만 아니라 사고 유형이 굉장히 다양하지만요. 끼임 사고도 있고 부딪치는 사고, 깔리는 사고, 뒤집히는 사고, 이렇게 산업 재해가 해마다 반복되는 가장 근본적인 원인이 어디에 있다고 보세요?

[답변]

사업장에서 근무하는 종사자에 대한 어쨌든 안전은 사업주 또 경영책임자의 일차적인 책임이라는 의식이 있어야 하는데 이런 의식이 좀 부족한 게 현실이고요.

[앵커]

인식의 문제.

[답변]

인식의 문제가 하나 있고 두 번째로는 저희가 대·중·소기업, 그다음에 원하청, 그다음에 정규직, 비정규직 노동 시장의 여러 가지 이중 구조 문제가 있는데, 이런 격차 문제가 안전 관리 수준의 격차로 이어지고 있는 것도 사실이고요. 사회 전반적으로 저희가 안전이 굉장히 우선순위에서 밑으로 있는, 안전 문화의 어떤 결여, 이런 것들이 같이 작용하면서 사실 산재가 줄고 있지는 않은 상황입니다.

[앵커]

인식의 문제, 어떤 문화의 문제, 그리고 또 구조적인 문제까지 짚어주셨는데, 특히 경기 평택항 화물 컨테이너 작업 중에 숨진 故 이선호 씨 같이, 요즘 보면 20대, 젊은 층을 중심으로 한 그런 산업 재해 사고가 특히 많은 것 같습니다. 이유가 어디에 있다고 보시나요?

[답변]

물론 여러 가지 심층적인 교육도 필요하겠지만, 저희가 작업에 들어가기 전에 한 10분만 투자해서 오늘 할 작업의 내용과 위험 요소와 지금 저희가 착용하고 있는 안전 보호구를 점검만 해도 대부분의 사고를 줄일 수가 있는데, 이런 작업 전 안전 미팅이라고 하는, 안전 교육이라고 하는 것들이 사실 소규모 사업장에서는 거의 상례화 되어 있지 않고 있기 때문에 이런 부분들이 좀 문제가 되고 있어서 저희가 본격적으로 지금 작업 전 안전 미팅을 하게 되면, 10분만 투자하면 생명을 살릴 수 있다는 그런 취지의 캠페인을 집중적으로 벌이고 있는 상황입니다.

[앵커]

충분한 사전 교육 없이 현장으로 투입되는 그런 문제점을 지적하셨는데, 올 여름방학에도 이런 단기 일자리를 찾아서 익숙하지 않은 현장으로 가는 젊은이들이 많을 것 같아요. 대비가 필요하지 않을까 싶은데요.

[답변]

아시겠지만, 택배나 플랫폼이나 여러 가지 배달 업체들이 많이 나오면서 청년들이 안전사고에 상당히 노출되어 있는 상황이기 때문에 저희가 이런 업체들에 대해서 안전 교육을 하는 점검도 하고, 교육도 하는 부분도 계속해서 저희가 이번 여름방학 때 실시할 예정이고요. 특히, 또 이런 업체들에 대한 안전 책임도 좀 강화해서 나중에 그런 부분을, 사고에 대해서는 책임을 물을 수 있도록 하고, 그다음에 또 산재 보험, 보상 체계에도 가입을 시켜서 불의의 사고가 나더라도 이런 부분들이 보호받을 수 있도록 그렇게 계속해서 정책적 노력을 하고 있는 중입니다.

[앵커]

이런 산업 재해가 발생했을 경우 경영주, 사업 책임자, 최고 경영자에게 책임을 묻도록 중대재해처벌법이 내년 1월에 시행이 되는데요. 기업들의 반발이 여전한 상황, 어떻게 준비하고 계세요?

[답변]

중대재해처벌법은 통과가 됐고, 내년 1월부터 시행 예정이고요. 지난주 12일에 시행령 입법 예고를 한 상태입니다. 그래서 시행령 관련해서 여러 가지 노사에서 얘기하는 의견들을 좀 들어서 충분히 반영할 예정이고요. 그러나 중대재해처벌법에서 요구하고 있는 것들이 사업주의 어떤 의무, 그러니까 안전보건관리 체계 구축을 하도록 하는 의무사항을 두고 있는데, 이런 것들이 다 조직이나 인력이나 시스템을 만드는 작업을 하고 있는 것이라서 이런 부분에 대해서는 계속해서 저희가 지도도 하고 가이드라인도 주면서 사전에 이런 체계를 구축할 수 있도록 지속적인 노력을 할 예정입니다.

[앵커]

중대재해처벌법이라는 것도 결국 사고가 난 이후에 경영진에게 책임을 묻는 거잖아요? 이렇게 사후 처벌에 중점을 둔 것으로, 이런 법안으로 과연 산업 재해를 근절할 수 있을까, 어떻게 보시나요?

[답변]

중대재해처벌법이 사고가 나면 처벌하는 건 맞긴 하지만, 중대재해처벌법의 내용 자체는 저희가 어떤 안전보건 체계를 갖추도록, 관리 체계를 갖추도록 하는 것을 부여하고 있기 때문에 능동적인 어떤 활동을 하도록, 저희가 법을 준수하도록 그렇게 요구하고 있는 상황입니다. 그래서 조직과 인력에 예산을 투자하도록 해서 산재를 미연에 방지할 수 있는 시스템을 갖추도록 하는 것이기 때문에 그 부분에 대해서는 저희가 좀 발상의 전환이라고 할까요? 그래서 그런 차원에서 중대재해처벌법을 계속 안내하고 있습니다.

[앵커]

국내 산재 사망자의 한 80% 정도가 50인 미만의 어떤 중소 사업장에서 주로 발생하는 것으로 집계가 나오고 있는데, 이번 중대재해처벌법 시행이 이들 사업장에 대해서는 2024년까지 시행이 미뤄졌잖아요? 문제가 없다고 보시나요? 어떻게 생각하세요?

[답변]

사실은 50인 미만 사업장에서 한 80% 이상의 산재 중대재해가 발생하고 있기 때문에 3년 유예된 그 상황 동안에 준비를, 중대재해처벌법에 대한 법 준수 준비도 하고, 사고도 좀 감소하는 대책이 필요하다고 생각하고 있습니다. 그래서 중대재해처벌법에서 요구하고 있는 안전보건관리 체계 구축을 위해서 저희가 현장 지원단이라든지 가이드 책을 만들어서 중소사업장이나 직접 맨투맨으로 저희가 지도할 예정이고요. 특히 여기는 투자할 여력이나 인력 등이 부족할 가능성이 있어서 저희가 안전 투자 혁신 사업이나 클린 사업장 등을 통해서 위험 시설이나 노후 시설, 그다음에 특히 뿌리 사업의 노후 시설을 교체하는 쪽에서 재정 지원도 충분히 해서 준비하고 산재 사망 사고도 감축할 수 있도록 기반도 마련할 생각입니다.

[앵커]

그리고 이런 안전에 소홀한 기업들을 처벌하는 것도 중요하지만 기업들이 산재 예방에 투자할 수 있도록, 유인책 같은 것도 마련해야 하지 않을까요?

[답변]

지금 말씀하신 대로 어차피 중대재해처벌법에서는 투자 여력이 있는 부분에 대해서는 그 의무를 다하도록 법에 규정했기 때문에 아마 조직이나 인력, 예산 등이 더 투자 활성화가 될 것으로 보이고, 나머지 아까 말씀하신 대로 50인 미만 사업장 등 여력이 부족한 곳에 대해서는 정부가 적극적으로 지원하고 재정 지원을 투입해서 그쪽에 여러 가지 안전 기반 시설을 갖추도록 그렇게 저희가 지원하고 또 유도할 예정입니다.

[앵커]

사업자도 노동자도 첫째도 안전, 둘째도 안전. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 ET WHY, 권기섭 고용노동부 산업안전보건본부장과 함께했습니다. 고맙습니다.

■ 코너명 : ET WHY?

■ 방송시간 : 7월15일(목) 17:50~18:25 KBS2

■ 출연자 : 권기섭 고용노동부 산업안전보건본부장

■ <통합뉴스룸ET> 홈페이지

http://news.kbs.co.kr/vod/program.do?bcd=0076&ref=pMenu#2021.7.15

[기자 / 2021년 7월 14일 KBS 보도]

지붕 교체 작업을 하던 정 모 씨가 25m 아래로 떨어진 건 새벽 5시 반쯤.

[기자 / 2021년 6월 25일 KBS 보도]

건설노동자 A 씨가 추락한 구조물에 깔려 숨졌습니다.

[기자 / 2020년 12월 21일 KBS 보도]

6층에 있던 근로자 5명이 10m 아래 5층으로 떨어졌습니다.

[앵커]

지금도 많은 이들이 목숨을 걸고 일터로 가야 하는 현실, 어떻게 하면 좀 나아질 수 있을지, 권기섭 고용노동부 산업안전보건본부장에게 들어보도록 하겠습니다. 본부장님, 어서 오십시오. 산업안전보건본부라는 곳이, 그러니까 산업 현장에서 벌어지는 그런 참혹한 사고들, 어떻게든 줄여보고자 이달 1일에 출범했습니다. 이제 막 태어난 신생 조직인데 시작부터 굉장히 바쁘게 움직이시는 것 같아요.

[답변]

저희가 어제부터 4,000여 곳의 건설 현장에 대한 추락사고 일제 점검을 시작으로 산업안전보건본부의 업무를 본격적으로 시작했습니다.

[앵커]

4,000여 곳 점검하려면 굉장히 많은 인력이 투입됐을 것 같네요.

[답변]

저희가 전국의 산업안전감독관을 포함한 1,800명의 인력을 투입해서 일제 점검, 일제 불시 점검을 시작했고요. 사실 이렇게 대규모 인력이 하루에 집중적으로 투입해서 한 것은 거의 처음이라고 볼 수가 있겠습니다.

[앵커]

현장 상황 보고받으셨을 텐데, 뭐라고들 하던가요?

[답변]

사실 저희가 한 3,500곳 이상의 현장을 점검했는데, 한 70% 이상에서 작업 발판이라든지 안전 난간이라든지 개인 보호구 미착용 등의 여러 가지 시정을 할 만한 사항들이 나와서 거기에 대한 시정 지시를 하고 또 여러 가지 감독 등으로 이어지는 불량 사업장들도 적발해내고 그런 상황이었습니다.

[앵커]

조금 전에 화면에 보니까 정말 보기만 해도 아래로 떨어질 것 같이 아찔해 보이는데, 이번 현장 점검이 주로 추락사에 초점을 맞춘 것 같습니다. 이유가 있습니까?

[답변]

사실 추락 사고는 사망 사고의 가장 큰 원인 중의 하나인데요. 저희 사망 사고의 거의 한 40% 정도를 차지하고 있고, 건설 현장 사망 사고 중에서는 거의 50% 넘게 추락 사고가 이루어지고 있습니다. 그런데 사실 또 추락 사고는 조금만 주의를 기울이면 막을 수 있는 사고이기 때문에 저희가 우선 추락 사고를 집중적으로 줄여보려고 저희가 실시하고 있습니다, 여러 가지로.

[앵커]

그런데 추락사뿐만 아니라 사고 유형이 굉장히 다양하지만요. 끼임 사고도 있고 부딪치는 사고, 깔리는 사고, 뒤집히는 사고, 이렇게 산업 재해가 해마다 반복되는 가장 근본적인 원인이 어디에 있다고 보세요?

[답변]

사업장에서 근무하는 종사자에 대한 어쨌든 안전은 사업주 또 경영책임자의 일차적인 책임이라는 의식이 있어야 하는데 이런 의식이 좀 부족한 게 현실이고요.

[앵커]

인식의 문제.

[답변]

인식의 문제가 하나 있고 두 번째로는 저희가 대·중·소기업, 그다음에 원하청, 그다음에 정규직, 비정규직 노동 시장의 여러 가지 이중 구조 문제가 있는데, 이런 격차 문제가 안전 관리 수준의 격차로 이어지고 있는 것도 사실이고요. 사회 전반적으로 저희가 안전이 굉장히 우선순위에서 밑으로 있는, 안전 문화의 어떤 결여, 이런 것들이 같이 작용하면서 사실 산재가 줄고 있지는 않은 상황입니다.

[앵커]

인식의 문제, 어떤 문화의 문제, 그리고 또 구조적인 문제까지 짚어주셨는데, 특히 경기 평택항 화물 컨테이너 작업 중에 숨진 故 이선호 씨 같이, 요즘 보면 20대, 젊은 층을 중심으로 한 그런 산업 재해 사고가 특히 많은 것 같습니다. 이유가 어디에 있다고 보시나요?

[답변]

물론 여러 가지 심층적인 교육도 필요하겠지만, 저희가 작업에 들어가기 전에 한 10분만 투자해서 오늘 할 작업의 내용과 위험 요소와 지금 저희가 착용하고 있는 안전 보호구를 점검만 해도 대부분의 사고를 줄일 수가 있는데, 이런 작업 전 안전 미팅이라고 하는, 안전 교육이라고 하는 것들이 사실 소규모 사업장에서는 거의 상례화 되어 있지 않고 있기 때문에 이런 부분들이 좀 문제가 되고 있어서 저희가 본격적으로 지금 작업 전 안전 미팅을 하게 되면, 10분만 투자하면 생명을 살릴 수 있다는 그런 취지의 캠페인을 집중적으로 벌이고 있는 상황입니다.

[앵커]

충분한 사전 교육 없이 현장으로 투입되는 그런 문제점을 지적하셨는데, 올 여름방학에도 이런 단기 일자리를 찾아서 익숙하지 않은 현장으로 가는 젊은이들이 많을 것 같아요. 대비가 필요하지 않을까 싶은데요.

[답변]

아시겠지만, 택배나 플랫폼이나 여러 가지 배달 업체들이 많이 나오면서 청년들이 안전사고에 상당히 노출되어 있는 상황이기 때문에 저희가 이런 업체들에 대해서 안전 교육을 하는 점검도 하고, 교육도 하는 부분도 계속해서 저희가 이번 여름방학 때 실시할 예정이고요. 특히, 또 이런 업체들에 대한 안전 책임도 좀 강화해서 나중에 그런 부분을, 사고에 대해서는 책임을 물을 수 있도록 하고, 그다음에 또 산재 보험, 보상 체계에도 가입을 시켜서 불의의 사고가 나더라도 이런 부분들이 보호받을 수 있도록 그렇게 계속해서 정책적 노력을 하고 있는 중입니다.

[앵커]

이런 산업 재해가 발생했을 경우 경영주, 사업 책임자, 최고 경영자에게 책임을 묻도록 중대재해처벌법이 내년 1월에 시행이 되는데요. 기업들의 반발이 여전한 상황, 어떻게 준비하고 계세요?

[답변]

중대재해처벌법은 통과가 됐고, 내년 1월부터 시행 예정이고요. 지난주 12일에 시행령 입법 예고를 한 상태입니다. 그래서 시행령 관련해서 여러 가지 노사에서 얘기하는 의견들을 좀 들어서 충분히 반영할 예정이고요. 그러나 중대재해처벌법에서 요구하고 있는 것들이 사업주의 어떤 의무, 그러니까 안전보건관리 체계 구축을 하도록 하는 의무사항을 두고 있는데, 이런 것들이 다 조직이나 인력이나 시스템을 만드는 작업을 하고 있는 것이라서 이런 부분에 대해서는 계속해서 저희가 지도도 하고 가이드라인도 주면서 사전에 이런 체계를 구축할 수 있도록 지속적인 노력을 할 예정입니다.

[앵커]

중대재해처벌법이라는 것도 결국 사고가 난 이후에 경영진에게 책임을 묻는 거잖아요? 이렇게 사후 처벌에 중점을 둔 것으로, 이런 법안으로 과연 산업 재해를 근절할 수 있을까, 어떻게 보시나요?

[답변]

중대재해처벌법이 사고가 나면 처벌하는 건 맞긴 하지만, 중대재해처벌법의 내용 자체는 저희가 어떤 안전보건 체계를 갖추도록, 관리 체계를 갖추도록 하는 것을 부여하고 있기 때문에 능동적인 어떤 활동을 하도록, 저희가 법을 준수하도록 그렇게 요구하고 있는 상황입니다. 그래서 조직과 인력에 예산을 투자하도록 해서 산재를 미연에 방지할 수 있는 시스템을 갖추도록 하는 것이기 때문에 그 부분에 대해서는 저희가 좀 발상의 전환이라고 할까요? 그래서 그런 차원에서 중대재해처벌법을 계속 안내하고 있습니다.

[앵커]

국내 산재 사망자의 한 80% 정도가 50인 미만의 어떤 중소 사업장에서 주로 발생하는 것으로 집계가 나오고 있는데, 이번 중대재해처벌법 시행이 이들 사업장에 대해서는 2024년까지 시행이 미뤄졌잖아요? 문제가 없다고 보시나요? 어떻게 생각하세요?

[답변]

사실은 50인 미만 사업장에서 한 80% 이상의 산재 중대재해가 발생하고 있기 때문에 3년 유예된 그 상황 동안에 준비를, 중대재해처벌법에 대한 법 준수 준비도 하고, 사고도 좀 감소하는 대책이 필요하다고 생각하고 있습니다. 그래서 중대재해처벌법에서 요구하고 있는 안전보건관리 체계 구축을 위해서 저희가 현장 지원단이라든지 가이드 책을 만들어서 중소사업장이나 직접 맨투맨으로 저희가 지도할 예정이고요. 특히 여기는 투자할 여력이나 인력 등이 부족할 가능성이 있어서 저희가 안전 투자 혁신 사업이나 클린 사업장 등을 통해서 위험 시설이나 노후 시설, 그다음에 특히 뿌리 사업의 노후 시설을 교체하는 쪽에서 재정 지원도 충분히 해서 준비하고 산재 사망 사고도 감축할 수 있도록 기반도 마련할 생각입니다.

[앵커]

그리고 이런 안전에 소홀한 기업들을 처벌하는 것도 중요하지만 기업들이 산재 예방에 투자할 수 있도록, 유인책 같은 것도 마련해야 하지 않을까요?

[답변]

지금 말씀하신 대로 어차피 중대재해처벌법에서는 투자 여력이 있는 부분에 대해서는 그 의무를 다하도록 법에 규정했기 때문에 아마 조직이나 인력, 예산 등이 더 투자 활성화가 될 것으로 보이고, 나머지 아까 말씀하신 대로 50인 미만 사업장 등 여력이 부족한 곳에 대해서는 정부가 적극적으로 지원하고 재정 지원을 투입해서 그쪽에 여러 가지 안전 기반 시설을 갖추도록 그렇게 저희가 지원하고 또 유도할 예정입니다.

[앵커]

사업자도 노동자도 첫째도 안전, 둘째도 안전. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 ET WHY, 권기섭 고용노동부 산업안전보건본부장과 함께했습니다. 고맙습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [ET] “오늘도 무사히”…잇단 추락·끼임 사고 막으려면?

-

- 입력 2021-07-15 17:53:39

- 수정2021-07-16 14:00:04

■ 프로그램명 : 통합뉴스룸ET

■ 코너명 : ET WHY?

■ 방송시간 : 7월15일(목) 17:50~18:25 KBS2

■ 출연자 : 권기섭 고용노동부 산업안전보건본부장

■ <통합뉴스룸ET> 홈페이지

http://news.kbs.co.kr/vod/program.do?bcd=0076&ref=pMenu#2021.7.15

[기자 / 2021년 7월 14일 KBS 보도]

지붕 교체 작업을 하던 정 모 씨가 25m 아래로 떨어진 건 새벽 5시 반쯤.

[기자 / 2021년 6월 25일 KBS 보도]

건설노동자 A 씨가 추락한 구조물에 깔려 숨졌습니다.

[기자 / 2020년 12월 21일 KBS 보도]

6층에 있던 근로자 5명이 10m 아래 5층으로 떨어졌습니다.

[앵커]

지금도 많은 이들이 목숨을 걸고 일터로 가야 하는 현실, 어떻게 하면 좀 나아질 수 있을지, 권기섭 고용노동부 산업안전보건본부장에게 들어보도록 하겠습니다. 본부장님, 어서 오십시오. 산업안전보건본부라는 곳이, 그러니까 산업 현장에서 벌어지는 그런 참혹한 사고들, 어떻게든 줄여보고자 이달 1일에 출범했습니다. 이제 막 태어난 신생 조직인데 시작부터 굉장히 바쁘게 움직이시는 것 같아요.

[답변]

저희가 어제부터 4,000여 곳의 건설 현장에 대한 추락사고 일제 점검을 시작으로 산업안전보건본부의 업무를 본격적으로 시작했습니다.

[앵커]

4,000여 곳 점검하려면 굉장히 많은 인력이 투입됐을 것 같네요.

[답변]

저희가 전국의 산업안전감독관을 포함한 1,800명의 인력을 투입해서 일제 점검, 일제 불시 점검을 시작했고요. 사실 이렇게 대규모 인력이 하루에 집중적으로 투입해서 한 것은 거의 처음이라고 볼 수가 있겠습니다.

[앵커]

현장 상황 보고받으셨을 텐데, 뭐라고들 하던가요?

[답변]

사실 저희가 한 3,500곳 이상의 현장을 점검했는데, 한 70% 이상에서 작업 발판이라든지 안전 난간이라든지 개인 보호구 미착용 등의 여러 가지 시정을 할 만한 사항들이 나와서 거기에 대한 시정 지시를 하고 또 여러 가지 감독 등으로 이어지는 불량 사업장들도 적발해내고 그런 상황이었습니다.

[앵커]

조금 전에 화면에 보니까 정말 보기만 해도 아래로 떨어질 것 같이 아찔해 보이는데, 이번 현장 점검이 주로 추락사에 초점을 맞춘 것 같습니다. 이유가 있습니까?

[답변]

사실 추락 사고는 사망 사고의 가장 큰 원인 중의 하나인데요. 저희 사망 사고의 거의 한 40% 정도를 차지하고 있고, 건설 현장 사망 사고 중에서는 거의 50% 넘게 추락 사고가 이루어지고 있습니다. 그런데 사실 또 추락 사고는 조금만 주의를 기울이면 막을 수 있는 사고이기 때문에 저희가 우선 추락 사고를 집중적으로 줄여보려고 저희가 실시하고 있습니다, 여러 가지로.

[앵커]

그런데 추락사뿐만 아니라 사고 유형이 굉장히 다양하지만요. 끼임 사고도 있고 부딪치는 사고, 깔리는 사고, 뒤집히는 사고, 이렇게 산업 재해가 해마다 반복되는 가장 근본적인 원인이 어디에 있다고 보세요?

[답변]

사업장에서 근무하는 종사자에 대한 어쨌든 안전은 사업주 또 경영책임자의 일차적인 책임이라는 의식이 있어야 하는데 이런 의식이 좀 부족한 게 현실이고요.

[앵커]

인식의 문제.

[답변]

인식의 문제가 하나 있고 두 번째로는 저희가 대·중·소기업, 그다음에 원하청, 그다음에 정규직, 비정규직 노동 시장의 여러 가지 이중 구조 문제가 있는데, 이런 격차 문제가 안전 관리 수준의 격차로 이어지고 있는 것도 사실이고요. 사회 전반적으로 저희가 안전이 굉장히 우선순위에서 밑으로 있는, 안전 문화의 어떤 결여, 이런 것들이 같이 작용하면서 사실 산재가 줄고 있지는 않은 상황입니다.

[앵커]

인식의 문제, 어떤 문화의 문제, 그리고 또 구조적인 문제까지 짚어주셨는데, 특히 경기 평택항 화물 컨테이너 작업 중에 숨진 故 이선호 씨 같이, 요즘 보면 20대, 젊은 층을 중심으로 한 그런 산업 재해 사고가 특히 많은 것 같습니다. 이유가 어디에 있다고 보시나요?

[답변]

물론 여러 가지 심층적인 교육도 필요하겠지만, 저희가 작업에 들어가기 전에 한 10분만 투자해서 오늘 할 작업의 내용과 위험 요소와 지금 저희가 착용하고 있는 안전 보호구를 점검만 해도 대부분의 사고를 줄일 수가 있는데, 이런 작업 전 안전 미팅이라고 하는, 안전 교육이라고 하는 것들이 사실 소규모 사업장에서는 거의 상례화 되어 있지 않고 있기 때문에 이런 부분들이 좀 문제가 되고 있어서 저희가 본격적으로 지금 작업 전 안전 미팅을 하게 되면, 10분만 투자하면 생명을 살릴 수 있다는 그런 취지의 캠페인을 집중적으로 벌이고 있는 상황입니다.

[앵커]

충분한 사전 교육 없이 현장으로 투입되는 그런 문제점을 지적하셨는데, 올 여름방학에도 이런 단기 일자리를 찾아서 익숙하지 않은 현장으로 가는 젊은이들이 많을 것 같아요. 대비가 필요하지 않을까 싶은데요.

[답변]

아시겠지만, 택배나 플랫폼이나 여러 가지 배달 업체들이 많이 나오면서 청년들이 안전사고에 상당히 노출되어 있는 상황이기 때문에 저희가 이런 업체들에 대해서 안전 교육을 하는 점검도 하고, 교육도 하는 부분도 계속해서 저희가 이번 여름방학 때 실시할 예정이고요. 특히, 또 이런 업체들에 대한 안전 책임도 좀 강화해서 나중에 그런 부분을, 사고에 대해서는 책임을 물을 수 있도록 하고, 그다음에 또 산재 보험, 보상 체계에도 가입을 시켜서 불의의 사고가 나더라도 이런 부분들이 보호받을 수 있도록 그렇게 계속해서 정책적 노력을 하고 있는 중입니다.

[앵커]

이런 산업 재해가 발생했을 경우 경영주, 사업 책임자, 최고 경영자에게 책임을 묻도록 중대재해처벌법이 내년 1월에 시행이 되는데요. 기업들의 반발이 여전한 상황, 어떻게 준비하고 계세요?

[답변]

중대재해처벌법은 통과가 됐고, 내년 1월부터 시행 예정이고요. 지난주 12일에 시행령 입법 예고를 한 상태입니다. 그래서 시행령 관련해서 여러 가지 노사에서 얘기하는 의견들을 좀 들어서 충분히 반영할 예정이고요. 그러나 중대재해처벌법에서 요구하고 있는 것들이 사업주의 어떤 의무, 그러니까 안전보건관리 체계 구축을 하도록 하는 의무사항을 두고 있는데, 이런 것들이 다 조직이나 인력이나 시스템을 만드는 작업을 하고 있는 것이라서 이런 부분에 대해서는 계속해서 저희가 지도도 하고 가이드라인도 주면서 사전에 이런 체계를 구축할 수 있도록 지속적인 노력을 할 예정입니다.

[앵커]

중대재해처벌법이라는 것도 결국 사고가 난 이후에 경영진에게 책임을 묻는 거잖아요? 이렇게 사후 처벌에 중점을 둔 것으로, 이런 법안으로 과연 산업 재해를 근절할 수 있을까, 어떻게 보시나요?

[답변]

중대재해처벌법이 사고가 나면 처벌하는 건 맞긴 하지만, 중대재해처벌법의 내용 자체는 저희가 어떤 안전보건 체계를 갖추도록, 관리 체계를 갖추도록 하는 것을 부여하고 있기 때문에 능동적인 어떤 활동을 하도록, 저희가 법을 준수하도록 그렇게 요구하고 있는 상황입니다. 그래서 조직과 인력에 예산을 투자하도록 해서 산재를 미연에 방지할 수 있는 시스템을 갖추도록 하는 것이기 때문에 그 부분에 대해서는 저희가 좀 발상의 전환이라고 할까요? 그래서 그런 차원에서 중대재해처벌법을 계속 안내하고 있습니다.

[앵커]

국내 산재 사망자의 한 80% 정도가 50인 미만의 어떤 중소 사업장에서 주로 발생하는 것으로 집계가 나오고 있는데, 이번 중대재해처벌법 시행이 이들 사업장에 대해서는 2024년까지 시행이 미뤄졌잖아요? 문제가 없다고 보시나요? 어떻게 생각하세요?

[답변]

사실은 50인 미만 사업장에서 한 80% 이상의 산재 중대재해가 발생하고 있기 때문에 3년 유예된 그 상황 동안에 준비를, 중대재해처벌법에 대한 법 준수 준비도 하고, 사고도 좀 감소하는 대책이 필요하다고 생각하고 있습니다. 그래서 중대재해처벌법에서 요구하고 있는 안전보건관리 체계 구축을 위해서 저희가 현장 지원단이라든지 가이드 책을 만들어서 중소사업장이나 직접 맨투맨으로 저희가 지도할 예정이고요. 특히 여기는 투자할 여력이나 인력 등이 부족할 가능성이 있어서 저희가 안전 투자 혁신 사업이나 클린 사업장 등을 통해서 위험 시설이나 노후 시설, 그다음에 특히 뿌리 사업의 노후 시설을 교체하는 쪽에서 재정 지원도 충분히 해서 준비하고 산재 사망 사고도 감축할 수 있도록 기반도 마련할 생각입니다.

[앵커]

그리고 이런 안전에 소홀한 기업들을 처벌하는 것도 중요하지만 기업들이 산재 예방에 투자할 수 있도록, 유인책 같은 것도 마련해야 하지 않을까요?

[답변]

지금 말씀하신 대로 어차피 중대재해처벌법에서는 투자 여력이 있는 부분에 대해서는 그 의무를 다하도록 법에 규정했기 때문에 아마 조직이나 인력, 예산 등이 더 투자 활성화가 될 것으로 보이고, 나머지 아까 말씀하신 대로 50인 미만 사업장 등 여력이 부족한 곳에 대해서는 정부가 적극적으로 지원하고 재정 지원을 투입해서 그쪽에 여러 가지 안전 기반 시설을 갖추도록 그렇게 저희가 지원하고 또 유도할 예정입니다.

[앵커]

사업자도 노동자도 첫째도 안전, 둘째도 안전. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 ET WHY, 권기섭 고용노동부 산업안전보건본부장과 함께했습니다. 고맙습니다.

■ 코너명 : ET WHY?

■ 방송시간 : 7월15일(목) 17:50~18:25 KBS2

■ 출연자 : 권기섭 고용노동부 산업안전보건본부장

■ <통합뉴스룸ET> 홈페이지

http://news.kbs.co.kr/vod/program.do?bcd=0076&ref=pMenu#2021.7.15

[기자 / 2021년 7월 14일 KBS 보도]

지붕 교체 작업을 하던 정 모 씨가 25m 아래로 떨어진 건 새벽 5시 반쯤.

[기자 / 2021년 6월 25일 KBS 보도]

건설노동자 A 씨가 추락한 구조물에 깔려 숨졌습니다.

[기자 / 2020년 12월 21일 KBS 보도]

6층에 있던 근로자 5명이 10m 아래 5층으로 떨어졌습니다.

[앵커]

지금도 많은 이들이 목숨을 걸고 일터로 가야 하는 현실, 어떻게 하면 좀 나아질 수 있을지, 권기섭 고용노동부 산업안전보건본부장에게 들어보도록 하겠습니다. 본부장님, 어서 오십시오. 산업안전보건본부라는 곳이, 그러니까 산업 현장에서 벌어지는 그런 참혹한 사고들, 어떻게든 줄여보고자 이달 1일에 출범했습니다. 이제 막 태어난 신생 조직인데 시작부터 굉장히 바쁘게 움직이시는 것 같아요.

[답변]

저희가 어제부터 4,000여 곳의 건설 현장에 대한 추락사고 일제 점검을 시작으로 산업안전보건본부의 업무를 본격적으로 시작했습니다.

[앵커]

4,000여 곳 점검하려면 굉장히 많은 인력이 투입됐을 것 같네요.

[답변]

저희가 전국의 산업안전감독관을 포함한 1,800명의 인력을 투입해서 일제 점검, 일제 불시 점검을 시작했고요. 사실 이렇게 대규모 인력이 하루에 집중적으로 투입해서 한 것은 거의 처음이라고 볼 수가 있겠습니다.

[앵커]

현장 상황 보고받으셨을 텐데, 뭐라고들 하던가요?

[답변]

사실 저희가 한 3,500곳 이상의 현장을 점검했는데, 한 70% 이상에서 작업 발판이라든지 안전 난간이라든지 개인 보호구 미착용 등의 여러 가지 시정을 할 만한 사항들이 나와서 거기에 대한 시정 지시를 하고 또 여러 가지 감독 등으로 이어지는 불량 사업장들도 적발해내고 그런 상황이었습니다.

[앵커]

조금 전에 화면에 보니까 정말 보기만 해도 아래로 떨어질 것 같이 아찔해 보이는데, 이번 현장 점검이 주로 추락사에 초점을 맞춘 것 같습니다. 이유가 있습니까?

[답변]

사실 추락 사고는 사망 사고의 가장 큰 원인 중의 하나인데요. 저희 사망 사고의 거의 한 40% 정도를 차지하고 있고, 건설 현장 사망 사고 중에서는 거의 50% 넘게 추락 사고가 이루어지고 있습니다. 그런데 사실 또 추락 사고는 조금만 주의를 기울이면 막을 수 있는 사고이기 때문에 저희가 우선 추락 사고를 집중적으로 줄여보려고 저희가 실시하고 있습니다, 여러 가지로.

[앵커]

그런데 추락사뿐만 아니라 사고 유형이 굉장히 다양하지만요. 끼임 사고도 있고 부딪치는 사고, 깔리는 사고, 뒤집히는 사고, 이렇게 산업 재해가 해마다 반복되는 가장 근본적인 원인이 어디에 있다고 보세요?

[답변]

사업장에서 근무하는 종사자에 대한 어쨌든 안전은 사업주 또 경영책임자의 일차적인 책임이라는 의식이 있어야 하는데 이런 의식이 좀 부족한 게 현실이고요.

[앵커]

인식의 문제.

[답변]

인식의 문제가 하나 있고 두 번째로는 저희가 대·중·소기업, 그다음에 원하청, 그다음에 정규직, 비정규직 노동 시장의 여러 가지 이중 구조 문제가 있는데, 이런 격차 문제가 안전 관리 수준의 격차로 이어지고 있는 것도 사실이고요. 사회 전반적으로 저희가 안전이 굉장히 우선순위에서 밑으로 있는, 안전 문화의 어떤 결여, 이런 것들이 같이 작용하면서 사실 산재가 줄고 있지는 않은 상황입니다.

[앵커]

인식의 문제, 어떤 문화의 문제, 그리고 또 구조적인 문제까지 짚어주셨는데, 특히 경기 평택항 화물 컨테이너 작업 중에 숨진 故 이선호 씨 같이, 요즘 보면 20대, 젊은 층을 중심으로 한 그런 산업 재해 사고가 특히 많은 것 같습니다. 이유가 어디에 있다고 보시나요?

[답변]

물론 여러 가지 심층적인 교육도 필요하겠지만, 저희가 작업에 들어가기 전에 한 10분만 투자해서 오늘 할 작업의 내용과 위험 요소와 지금 저희가 착용하고 있는 안전 보호구를 점검만 해도 대부분의 사고를 줄일 수가 있는데, 이런 작업 전 안전 미팅이라고 하는, 안전 교육이라고 하는 것들이 사실 소규모 사업장에서는 거의 상례화 되어 있지 않고 있기 때문에 이런 부분들이 좀 문제가 되고 있어서 저희가 본격적으로 지금 작업 전 안전 미팅을 하게 되면, 10분만 투자하면 생명을 살릴 수 있다는 그런 취지의 캠페인을 집중적으로 벌이고 있는 상황입니다.

[앵커]

충분한 사전 교육 없이 현장으로 투입되는 그런 문제점을 지적하셨는데, 올 여름방학에도 이런 단기 일자리를 찾아서 익숙하지 않은 현장으로 가는 젊은이들이 많을 것 같아요. 대비가 필요하지 않을까 싶은데요.

[답변]

아시겠지만, 택배나 플랫폼이나 여러 가지 배달 업체들이 많이 나오면서 청년들이 안전사고에 상당히 노출되어 있는 상황이기 때문에 저희가 이런 업체들에 대해서 안전 교육을 하는 점검도 하고, 교육도 하는 부분도 계속해서 저희가 이번 여름방학 때 실시할 예정이고요. 특히, 또 이런 업체들에 대한 안전 책임도 좀 강화해서 나중에 그런 부분을, 사고에 대해서는 책임을 물을 수 있도록 하고, 그다음에 또 산재 보험, 보상 체계에도 가입을 시켜서 불의의 사고가 나더라도 이런 부분들이 보호받을 수 있도록 그렇게 계속해서 정책적 노력을 하고 있는 중입니다.

[앵커]

이런 산업 재해가 발생했을 경우 경영주, 사업 책임자, 최고 경영자에게 책임을 묻도록 중대재해처벌법이 내년 1월에 시행이 되는데요. 기업들의 반발이 여전한 상황, 어떻게 준비하고 계세요?

[답변]

중대재해처벌법은 통과가 됐고, 내년 1월부터 시행 예정이고요. 지난주 12일에 시행령 입법 예고를 한 상태입니다. 그래서 시행령 관련해서 여러 가지 노사에서 얘기하는 의견들을 좀 들어서 충분히 반영할 예정이고요. 그러나 중대재해처벌법에서 요구하고 있는 것들이 사업주의 어떤 의무, 그러니까 안전보건관리 체계 구축을 하도록 하는 의무사항을 두고 있는데, 이런 것들이 다 조직이나 인력이나 시스템을 만드는 작업을 하고 있는 것이라서 이런 부분에 대해서는 계속해서 저희가 지도도 하고 가이드라인도 주면서 사전에 이런 체계를 구축할 수 있도록 지속적인 노력을 할 예정입니다.

[앵커]

중대재해처벌법이라는 것도 결국 사고가 난 이후에 경영진에게 책임을 묻는 거잖아요? 이렇게 사후 처벌에 중점을 둔 것으로, 이런 법안으로 과연 산업 재해를 근절할 수 있을까, 어떻게 보시나요?

[답변]

중대재해처벌법이 사고가 나면 처벌하는 건 맞긴 하지만, 중대재해처벌법의 내용 자체는 저희가 어떤 안전보건 체계를 갖추도록, 관리 체계를 갖추도록 하는 것을 부여하고 있기 때문에 능동적인 어떤 활동을 하도록, 저희가 법을 준수하도록 그렇게 요구하고 있는 상황입니다. 그래서 조직과 인력에 예산을 투자하도록 해서 산재를 미연에 방지할 수 있는 시스템을 갖추도록 하는 것이기 때문에 그 부분에 대해서는 저희가 좀 발상의 전환이라고 할까요? 그래서 그런 차원에서 중대재해처벌법을 계속 안내하고 있습니다.

[앵커]

국내 산재 사망자의 한 80% 정도가 50인 미만의 어떤 중소 사업장에서 주로 발생하는 것으로 집계가 나오고 있는데, 이번 중대재해처벌법 시행이 이들 사업장에 대해서는 2024년까지 시행이 미뤄졌잖아요? 문제가 없다고 보시나요? 어떻게 생각하세요?

[답변]

사실은 50인 미만 사업장에서 한 80% 이상의 산재 중대재해가 발생하고 있기 때문에 3년 유예된 그 상황 동안에 준비를, 중대재해처벌법에 대한 법 준수 준비도 하고, 사고도 좀 감소하는 대책이 필요하다고 생각하고 있습니다. 그래서 중대재해처벌법에서 요구하고 있는 안전보건관리 체계 구축을 위해서 저희가 현장 지원단이라든지 가이드 책을 만들어서 중소사업장이나 직접 맨투맨으로 저희가 지도할 예정이고요. 특히 여기는 투자할 여력이나 인력 등이 부족할 가능성이 있어서 저희가 안전 투자 혁신 사업이나 클린 사업장 등을 통해서 위험 시설이나 노후 시설, 그다음에 특히 뿌리 사업의 노후 시설을 교체하는 쪽에서 재정 지원도 충분히 해서 준비하고 산재 사망 사고도 감축할 수 있도록 기반도 마련할 생각입니다.

[앵커]

그리고 이런 안전에 소홀한 기업들을 처벌하는 것도 중요하지만 기업들이 산재 예방에 투자할 수 있도록, 유인책 같은 것도 마련해야 하지 않을까요?

[답변]

지금 말씀하신 대로 어차피 중대재해처벌법에서는 투자 여력이 있는 부분에 대해서는 그 의무를 다하도록 법에 규정했기 때문에 아마 조직이나 인력, 예산 등이 더 투자 활성화가 될 것으로 보이고, 나머지 아까 말씀하신 대로 50인 미만 사업장 등 여력이 부족한 곳에 대해서는 정부가 적극적으로 지원하고 재정 지원을 투입해서 그쪽에 여러 가지 안전 기반 시설을 갖추도록 그렇게 저희가 지원하고 또 유도할 예정입니다.

[앵커]

사업자도 노동자도 첫째도 안전, 둘째도 안전. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 ET WHY, 권기섭 고용노동부 산업안전보건본부장과 함께했습니다. 고맙습니다.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[ET] “탐정 되려면 수강신청 하세요”…양지 나온 탐정업](https://news.kbs.co.kr/data/news/title_image/newsmp4/economy_time/2021/07/15/30_5234234.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.