“국내 저출산·고령화 속도, 사회 경제 시스템 존립 가능성 위협 수준”

입력 2021.12.01 (10:23)

수정 2021.12.01 (10:30)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

우리나라의 저출산·고령화가 사회경제체계의 존립을 위협하는 수준이라는 진단이 나왔습니다.

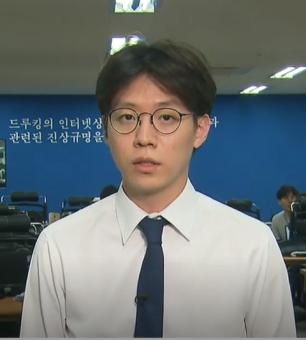

서형수 대통령 직속 저출산고령사회위원회 부위원장은 한국개발연구원(KDI)과 경제·인문사회연구회가 오늘(1일) 서울 양재 엘타워에서 개최한 ‘인구변화의 구조적 위험과 대응전략’ 토론회 기조연설에서 이같이 말했습니다.

서 부위원장은 “현재 저출산·고령화의 속도와 강도는 우리 사회경제시스템의 존립 가능성을 위협할 정도로 심각한 수준”이라면서 “저출산·고령화 문제에 대한 인식 공유와 공동 해결을 위한 사회협약이 필요하다”고 언급했습니다.

가임 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀의 수인 합계출산율은 2018년 0.98명, 2019년 0.92명, 지난해 0.84명 등으로 3년 연속 1명을 밑돌았습니다. 지난해 출생아 수는 27만 2천 명으로 2015년 43만 8천 명의 62.1% 수준에 불과했습니다.

서 부위원장은 “기존의 아동, 여성, 노인 등 대상자 중심의 복지정책에서 탈피해 독자적 인구정책 추진체계를 마련해야 한다”며 “향후 10년 이내에 고령화율이 급격하게 높아짐에 따라 장기적인 안목으로 접근하되 적기 대응 역시 필요하고, 가족지원예산을 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준으로 높여야 한다”고 강조했습니다.

2017년 기준 OECD 평균 가족지원예산이 국내총생산(GDP)의 2.34%인데 반해 우리나라는 GDP의 1.30%에 불과하다는 설명입니다.

서 부위원장은 향후 10년 이내에 부모 세대 인구 규모가 60만 명대에서 40만 명으로 크게 줄어들고 고령화율은 2020년 16%에서 2030년 25%, 2040년 34%, 2060년 44% 등으로 급격히 높아진다며 “최후의 10년”을 언급하기도 했습니다.

저출산의 원인으로는 기업 격차에 따른 일자리 격차, 취업 경쟁과 교육 경쟁, 수도권 집중에 따른 비혼·만혼, 사교육비·주거비 부담 등을 꼽았습니다.

서 부위원장은 “현장집행기능이 중요한 저출산 대책과 종합심의기능이 중요한 고령사회정책의 특징 차이를 고려해 분리·접근해야 한다”고 말했습니다.

서형수 대통령 직속 저출산고령사회위원회 부위원장은 한국개발연구원(KDI)과 경제·인문사회연구회가 오늘(1일) 서울 양재 엘타워에서 개최한 ‘인구변화의 구조적 위험과 대응전략’ 토론회 기조연설에서 이같이 말했습니다.

서 부위원장은 “현재 저출산·고령화의 속도와 강도는 우리 사회경제시스템의 존립 가능성을 위협할 정도로 심각한 수준”이라면서 “저출산·고령화 문제에 대한 인식 공유와 공동 해결을 위한 사회협약이 필요하다”고 언급했습니다.

가임 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀의 수인 합계출산율은 2018년 0.98명, 2019년 0.92명, 지난해 0.84명 등으로 3년 연속 1명을 밑돌았습니다. 지난해 출생아 수는 27만 2천 명으로 2015년 43만 8천 명의 62.1% 수준에 불과했습니다.

서 부위원장은 “기존의 아동, 여성, 노인 등 대상자 중심의 복지정책에서 탈피해 독자적 인구정책 추진체계를 마련해야 한다”며 “향후 10년 이내에 고령화율이 급격하게 높아짐에 따라 장기적인 안목으로 접근하되 적기 대응 역시 필요하고, 가족지원예산을 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준으로 높여야 한다”고 강조했습니다.

2017년 기준 OECD 평균 가족지원예산이 국내총생산(GDP)의 2.34%인데 반해 우리나라는 GDP의 1.30%에 불과하다는 설명입니다.

서 부위원장은 향후 10년 이내에 부모 세대 인구 규모가 60만 명대에서 40만 명으로 크게 줄어들고 고령화율은 2020년 16%에서 2030년 25%, 2040년 34%, 2060년 44% 등으로 급격히 높아진다며 “최후의 10년”을 언급하기도 했습니다.

저출산의 원인으로는 기업 격차에 따른 일자리 격차, 취업 경쟁과 교육 경쟁, 수도권 집중에 따른 비혼·만혼, 사교육비·주거비 부담 등을 꼽았습니다.

서 부위원장은 “현장집행기능이 중요한 저출산 대책과 종합심의기능이 중요한 고령사회정책의 특징 차이를 고려해 분리·접근해야 한다”고 말했습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- “국내 저출산·고령화 속도, 사회 경제 시스템 존립 가능성 위협 수준”

-

- 입력 2021-12-01 10:23:26

- 수정2021-12-01 10:30:57

우리나라의 저출산·고령화가 사회경제체계의 존립을 위협하는 수준이라는 진단이 나왔습니다.

서형수 대통령 직속 저출산고령사회위원회 부위원장은 한국개발연구원(KDI)과 경제·인문사회연구회가 오늘(1일) 서울 양재 엘타워에서 개최한 ‘인구변화의 구조적 위험과 대응전략’ 토론회 기조연설에서 이같이 말했습니다.

서 부위원장은 “현재 저출산·고령화의 속도와 강도는 우리 사회경제시스템의 존립 가능성을 위협할 정도로 심각한 수준”이라면서 “저출산·고령화 문제에 대한 인식 공유와 공동 해결을 위한 사회협약이 필요하다”고 언급했습니다.

가임 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀의 수인 합계출산율은 2018년 0.98명, 2019년 0.92명, 지난해 0.84명 등으로 3년 연속 1명을 밑돌았습니다. 지난해 출생아 수는 27만 2천 명으로 2015년 43만 8천 명의 62.1% 수준에 불과했습니다.

서 부위원장은 “기존의 아동, 여성, 노인 등 대상자 중심의 복지정책에서 탈피해 독자적 인구정책 추진체계를 마련해야 한다”며 “향후 10년 이내에 고령화율이 급격하게 높아짐에 따라 장기적인 안목으로 접근하되 적기 대응 역시 필요하고, 가족지원예산을 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준으로 높여야 한다”고 강조했습니다.

2017년 기준 OECD 평균 가족지원예산이 국내총생산(GDP)의 2.34%인데 반해 우리나라는 GDP의 1.30%에 불과하다는 설명입니다.

서 부위원장은 향후 10년 이내에 부모 세대 인구 규모가 60만 명대에서 40만 명으로 크게 줄어들고 고령화율은 2020년 16%에서 2030년 25%, 2040년 34%, 2060년 44% 등으로 급격히 높아진다며 “최후의 10년”을 언급하기도 했습니다.

저출산의 원인으로는 기업 격차에 따른 일자리 격차, 취업 경쟁과 교육 경쟁, 수도권 집중에 따른 비혼·만혼, 사교육비·주거비 부담 등을 꼽았습니다.

서 부위원장은 “현장집행기능이 중요한 저출산 대책과 종합심의기능이 중요한 고령사회정책의 특징 차이를 고려해 분리·접근해야 한다”고 말했습니다.

서형수 대통령 직속 저출산고령사회위원회 부위원장은 한국개발연구원(KDI)과 경제·인문사회연구회가 오늘(1일) 서울 양재 엘타워에서 개최한 ‘인구변화의 구조적 위험과 대응전략’ 토론회 기조연설에서 이같이 말했습니다.

서 부위원장은 “현재 저출산·고령화의 속도와 강도는 우리 사회경제시스템의 존립 가능성을 위협할 정도로 심각한 수준”이라면서 “저출산·고령화 문제에 대한 인식 공유와 공동 해결을 위한 사회협약이 필요하다”고 언급했습니다.

가임 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀의 수인 합계출산율은 2018년 0.98명, 2019년 0.92명, 지난해 0.84명 등으로 3년 연속 1명을 밑돌았습니다. 지난해 출생아 수는 27만 2천 명으로 2015년 43만 8천 명의 62.1% 수준에 불과했습니다.

서 부위원장은 “기존의 아동, 여성, 노인 등 대상자 중심의 복지정책에서 탈피해 독자적 인구정책 추진체계를 마련해야 한다”며 “향후 10년 이내에 고령화율이 급격하게 높아짐에 따라 장기적인 안목으로 접근하되 적기 대응 역시 필요하고, 가족지원예산을 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준으로 높여야 한다”고 강조했습니다.

2017년 기준 OECD 평균 가족지원예산이 국내총생산(GDP)의 2.34%인데 반해 우리나라는 GDP의 1.30%에 불과하다는 설명입니다.

서 부위원장은 향후 10년 이내에 부모 세대 인구 규모가 60만 명대에서 40만 명으로 크게 줄어들고 고령화율은 2020년 16%에서 2030년 25%, 2040년 34%, 2060년 44% 등으로 급격히 높아진다며 “최후의 10년”을 언급하기도 했습니다.

저출산의 원인으로는 기업 격차에 따른 일자리 격차, 취업 경쟁과 교육 경쟁, 수도권 집중에 따른 비혼·만혼, 사교육비·주거비 부담 등을 꼽았습니다.

서 부위원장은 “현장집행기능이 중요한 저출산 대책과 종합심의기능이 중요한 고령사회정책의 특징 차이를 고려해 분리·접근해야 한다”고 말했습니다.

-

-

이승재 기자 sjl@kbs.co.kr

이승재 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[단독] 윤석열 정부, ‘대통령실 공사비 미지급’ 피소](/data/news/2025/06/30/20250630_8MRvHk.png)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.