[ET] 석유보다 밀이 더 심각?…밀가루값 급등, 진짜 문제는?

입력 2022.07.06 (17:52)

수정 2022.07.06 (18:41)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

■ 프로그램명 : 통합뉴스룸ET

■ 코너명 : ET WHY?

■ 방송시간 : 7월6일(수) 17:50~18:25 KBS2

■ 출연자 : 박정호 한국경제산업연구원 부원장

■ <통합뉴스룸ET> 홈페이지

https://news.kbs.co.kr/vod/program.do?bcd=0076&ref=pMenu#20220706&1

[앵커]

떡볶이 좀 먹어봤다 하는 분들은 아실 겁니다. 쌀 떡볶이와는 다른 밀가루 떡볶이만의 쫀득한 식감을요. 칼국수, 수제비, 빵, 하루 한 끼는 밀가루 음식이 떠오른다 하는 분들, 요즘 세계 곳곳에서 들려오는 밀가루 대란 소식에 마음 한켠이 불안하실 겁니다. 급기야 정부가 밀가루 가격 안정을 위한 지원 사업에 나섰는데요. 얼마나 심각한 상황인지 박정호 경제산업연구원 부원장과 알아보겠습니다. 부원장님도 오늘 점심, 밀가루 음식 드신 거 아니에요?

[답변]

생각해보니까 진짜 짜장면 먹은 것 같습니다.

[앵커]

저희 박태원 앵커도 하루 한 끼는 꼭 면을 먹어야 직성이 풀린다고 하는데, 요즘 이런 분들이 많아져서 그런가요? 올해는 기름 값 걱정됩니다, 하는 분들보다 밀가루 값 걱정입니다, 하는 분들이 많은데 정말 실제로 가격 급등이 심각한 상황인가요?

[답변]

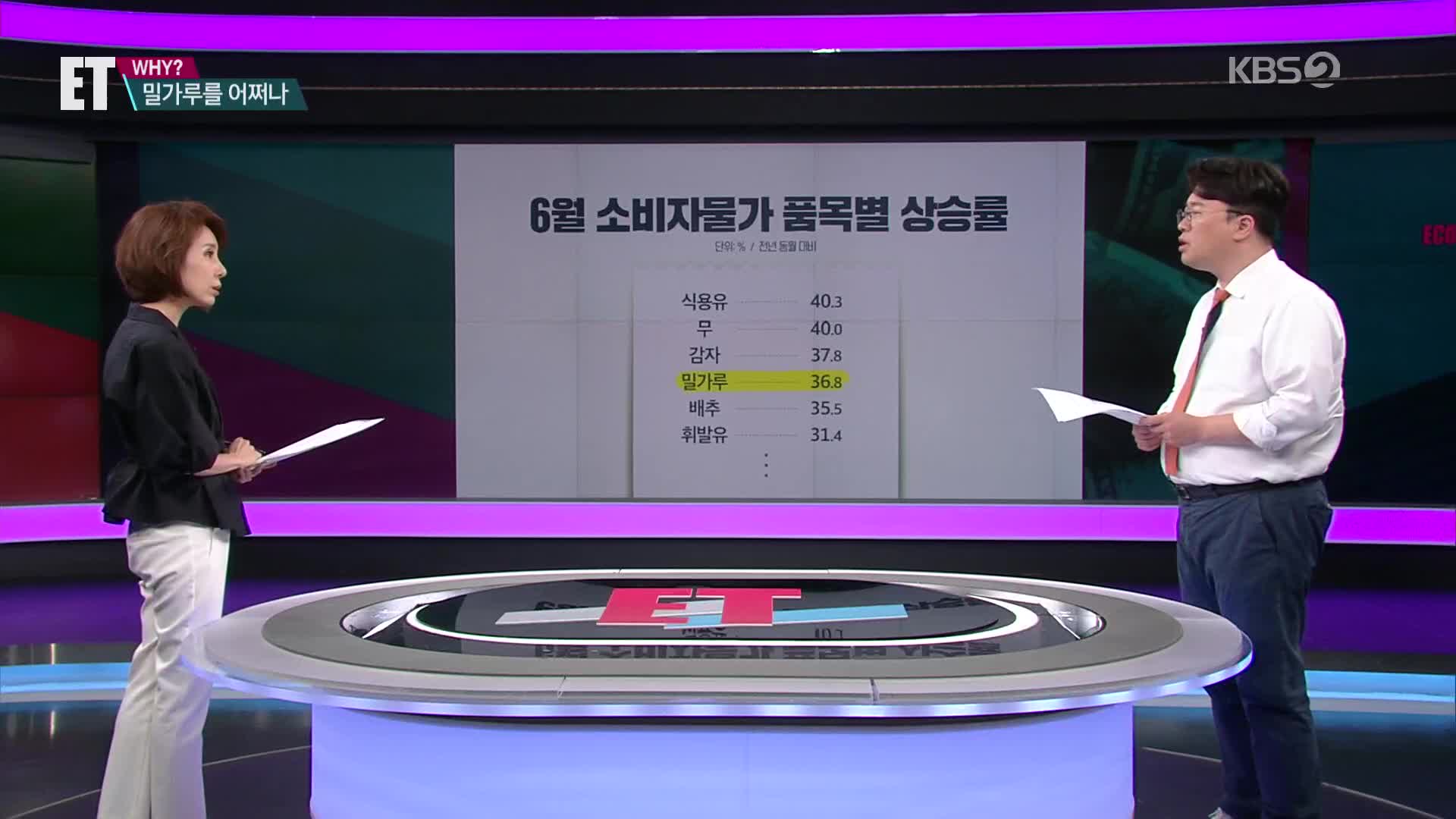

네, 맞습니다. 지금 소비자물가 상승률을 견인하는 품목들을 자세히 들여다보면 우리 먹거리가 대부분을 차지하고 있는데요. 지금 보시는 것처럼 식용유를 비롯해서 무, 감자 특히 밀가루의 전년 동월 대비 가격 상승률이 36.8%에 이르는 상황입니다.

[앵커]

그래서 정부가 밀가루 가격 안정에 나서겠다, 대책을 내놨다고 하는데 그동안 쌀값 안정 대책은 들어봤어도 밀가루 값 안정 대책은 드문 거 아닌가요?

[답변]

예, 맞습니다. 곡물 파동이 세계적으로 일어난 시점이 아니고서는 밀가루에 대해서 정부가 직접적으로 관여하는 경우는 극히 이례적인 일이죠.

[앵커]

그래서 뭘 어떻게 해 주겠다는 거예요?

[답변]

국내 제분업자들을 대상으로요, 밀가루 가격을 동결하거나 10% 이내만 올린 업자들에 대해서는 정부가 밀가루 가격 상승분의 70%를 보상해 주겠다는 제도입니다.

[앵커]

그러니까 뭔가 인센티브를 주겠다는 건데.

[답변]

그렇습니다.

[앵커]

그러니까 지금보다 앞으로 가격이 더 오를 거를 걱정해서 이런 대책을 내놓은 걸까요?

[답변]

네, 맞습니다. 이번의 대책은 어떻게 보면 약간 선도적인 의미가 있는데요. 그것은 국제적인 밀가루 가격 상승분이 아직까지 국내 소비자물가 상승률에 반영되지 않고 있기 때문인데요. 통상적으로 국제적인 밀가루 가격이 오르면 그게 국내 밀가루 가격에 반영되는 시차는 4개월~6개월 정도 됩니다.

[앵커]

그렇죠. 농사라는 건 어쨌든 시간을 요하는 산업이니까.

[답변]

그런데 우크라이나 전쟁이 본격적인 밀가루 가격 상승의 요인이 되는데요. 이 우크라이나 전쟁이 유발된 게 바로 4개월 전쯤이거든요. 따라서 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 밀 수급의 교란은 아직까지 국내 밀가루 가격 상승에 본격적으로 반영된 것은 아니라고 보는 게 좋겠습니다.

[앵커]

그러니까 올해 농사가 잘 안 되고 있다는 거니까 실제로 더 심각해지는 거는 내년쯤은 돼야 된다.

[답변]

네, 맞습니다.

[앵커]

오히려 그때가 더 본격화될 수 있다. 이런 의미인가요?

[답변]

올 하반기부터 본격적인 밀가루 가격 상승이 유발될 것으로 보이고요. 통상적으로 곡물 가격 상승으로 인한 인플레이션 효과는 2008년도, 2011년도를 반추해 봤었을 때 통상적으로 그 효과가 1년을 넘고 2년 가까이 가는 게 통상적이거든요.

[앵커]

우리나라만 이렇습니까? 오히려 밀을 주식으로 하는 외국이 더 심할 것 같은데요.

[답변]

예, 맞습니다. 세계적으로 밀 의존도가 높은 국가들은 공통적으로 유발되는 현상인데요. 우리나라 같은 경우는 특히 곡물 자급률 중에서 쌀을 제외해서 나머지는 사실 자급률이 극히 떨어집니다. 특히 밀 같은 경우 전체 국내 소비량 중에서 자체적으로 생산하는 비중은 0.8%밖에 안 되는 수준이에요. 그러다 보니까 이처럼 전량 수입에 의존하는 우리나라 같은 경우는 이런 국제적인 밀 가격 급등에 큰 영향을 받을 수밖에 없죠.

[앵커]

그런데 걱정스러운 것은 이 밀을 수출하던 국가들도 자꾸만 자국 먹거리를 먼저 챙기느라고 외국으로 나가는 거를 막는 상황이잖아요.

[답변]

네, 맞습니다. 국제적으로 석유와 달리 곡물은 자급자족이 원칙입니다. 석유 같은 경우는 연평균 9,800만 배럴이 생산되면 그중의 9,500만 배럴이 수출됩니다. 그러니까 석유를 생산하는 목적은 첫째도 둘째도 셋째도 수출이에요. 하지만 곡물 같은 경우는 세계적인 곡물 산지가 곡물을 재배하는 비중이 5대 국가가 한 75% 되고요. 그 75% 생산된 양 중에서 수출하는 비중은 불과 15%가 안 됩니다. 그러니까 곡물은 첫 번째도 두 번째도 생산의 목적은 자급자족에 있는 것이죠.

[앵커]

그 수출량이 15%라는 것은 작황이 안 좋거나 전쟁이 나거나 해서 그 15%가 사라지면 정말 그때는 돈을 들고 흔들어도 밀을 살 수 없는 그런 상황이 올 수 있다는 얘기네요.

[답변]

예, 맞습니다. 그래서 전 세계적으로 지금같이 전쟁이라든가 이상기후 현상이 복합적으로 났을 때는 어떻게 보면 돈 가지고 살 수 없는 물건이 석유가 아니라 곡물이 되는 것이죠.

[앵커]

그러면 그렇게 식량을 무기화하는 것에 대한 방어적인 차원에서라도 우리가 밀 생산량을 높여서 자급률을 끌어올리는 방법은 없을까 하는 생각이 드는데, 그런 노력은 진행되는 게 없습니까?

[답변]

나름대로 몇 해 전부터 국가에서 밀 자급률을 높이기 위한 대안으로 쌀을 재배하는 것을 선택했었는데요. 우리나라는 기후 환경적으로 밀보다는 쌀의 생산이 훨씬 더 적합합니다. 그러다 보니까 쌀을 바탕으로 밀을 대체할 수 있는 방법을 생각하고자 가루쌀이라고 해서요, 밀가루를 대신할 수 있는 쌀들을 재배하는 것을 적극 권장하고 있는 상황입니다.

[앵커]

밀가루 닮은 쌀, 이렇게 보면 됩니까?

[답변]

네, 맞습니다. 실질적으로 쌀을 소비하는 것과 밀을 소비하는 게 다른데요. 지금 화면에서 보시는 것처럼 일반적으로 우리가 공깃밥으로 먹는 쌀이 왼쪽에 보이는 쌀이고요. 그다음에 오른쪽에 보이는 분질미라는 것은 쉽게 얘기해서 가루로 만들어서 쌀가루를 통해서 여러 가공 식품을 만드는 데 적합한 품종입니다.

[앵커]

드셔보셨어요?

[답변]

한 번 먹어봤는데요. 그나마 밀에 좀 가까운 성분을 가지고 있다고 보셔도 되겠습니다.

[앵커]

저거로 빵 만들면 밀가루로 만든 빵하고 별로 차이가 없습니까?

[답변]

거의 비슷합니다. 그래서 빵뿐만 아니라 국수나 이런 것들을 만들 때 저 분질미들을 적극 사용하도록 유도하고 있고요. 그래서 앞으로 향후 국내 밀 소비의 10%를 저 분질미를 활용한 쌀가루로 대체하겠다는 게 목표입니다.

[앵커]

그런데 이런 가짜 밀 말고요, 진짜 밀. 그거를 좀 생산량을 늘릴 수 있는 방법이 없나요? 우리가 기후적인 여건이 안 되는 건가요? 아니면 농가의 경쟁력이 떨어지는 건가요? 어떻게 봐야 돼요?

[답변]

국제적으로 나름대로 밀을 의미 있는 수준으로 유통하기 위해서는 상당히 많은 농가가 비슷한 품목의 밀을 재배해야 됩니다. 그래야 국내 대규모 유통 업자 또는 국제적인 유통 업자들이 이걸 바이어로 받아주는 것인데요. 그런데 이렇게 작황을 소규모로 하는 밀 생산만 가지고는 국제적인 유통에 끼어들 수가 없는 구조고요. 그러다 보니까 농민들 같은 경우 판매처가 다변화되지 않는 품목에 대해서 적극적으로 생산하기가 어려운 부분이 있고요. 그리고 또 한 가지는 그동안 우리나라 쌀농사를 중심으로 한 농업 또는 농업진흥책이 쌀농사 같은 경우는 기계화율이 90%가 넘었습니다. 따라서 농사를 짓기가 굉장히 수월합니다. 하지만 밀은 아직까지 기계화율이라든가 이런 것이 자체적으로 구비된 게 없기 때문에 재배가 어려운 점도 있죠.

[앵커]

조금 전에 말씀하신 곡물 메이저 회사들, 그러니까 우리가 정말 밀을 안정적으로 넉넉하게 언제든지 가져올 수 있으려면 이런 메이저 회사들하고 친하게 지내야 되는 겁니까?

[답변]

네, 맞습니다. 실질적으로 밀을 생산하는 산지는 국가이지만, 이 밀을 국제적으로 유통하는 것은 글로벌 메이저 곡물 회사들인데요. 지금 상위 5개 회사가 거의 실질적인 점유율을 80%나 갖고 있는 상황입니다. 따라서 저런 메이저 곡물 회사와의 유통 관계에 놓여 있지 않고서는 사실 밀 수급이 어렵다고 봐도 과언이 아니죠.

[앵커]

그러니까 우리가 보통 밀 생산국 하면 대표적인 게 러시아 그리고 중국.

[답변]

인도 그다음에 EU, 미국 이렇게 꼽습니다.

[앵커]

그런데 실제로 수출 당사자는 그런 나라들이 아니라 이런 메이저 회사라는 얘기네요.

[답변]

맞습니다. 전 세계적으로 밀을 공급하는 키 플레이어들은 이 메이저 공급 회사라고 보는 게 더 적합합니다.

[앵커]

어떻게 보면 우리 땅에서 그냥 밀을 길러 먹으면 제일 속 편하겠지만 그게 안 된다고 하니, 그러면 우리가 이런 메이저 곡물 회사를 키울 수 있는 그런 역량은 없을까요?

[답변]

사실 일본 같은 경우도 우리나라 못지않게 세계적인 밀 수입 국가에 해당되는데요. 일본은 기회가 있을 때마다 이런 세계적인 메이저 곡물 회사를 인수 합병해서 일본의 대표적인 종합상사인 미쓰비시가 이런 곡물 회사를 가지고 있습니다. 우리나라도 좀 의미 있는 회사들이, 대기업이나 중견기업들이 농업 부분에 관심을 가지고 있다면 아마 이런 기회가 또 있을 수 있겠죠.

[앵커]

부원장님 말씀 들어보니까 4차 산업 혁명이다 뭐다 해도 결국 먹고 사는 1차 산업에 대한 관심의 끈을 놓치지 말아야겠다는 생각을 다시 한번 하게 됐습니다.

[답변]

그럼요.

[앵커]

ET WHY, 박정호 부원장과 함께했습니다. 고맙습니다.

■ 코너명 : ET WHY?

■ 방송시간 : 7월6일(수) 17:50~18:25 KBS2

■ 출연자 : 박정호 한국경제산업연구원 부원장

■ <통합뉴스룸ET> 홈페이지

https://news.kbs.co.kr/vod/program.do?bcd=0076&ref=pMenu#20220706&1

[앵커]

떡볶이 좀 먹어봤다 하는 분들은 아실 겁니다. 쌀 떡볶이와는 다른 밀가루 떡볶이만의 쫀득한 식감을요. 칼국수, 수제비, 빵, 하루 한 끼는 밀가루 음식이 떠오른다 하는 분들, 요즘 세계 곳곳에서 들려오는 밀가루 대란 소식에 마음 한켠이 불안하실 겁니다. 급기야 정부가 밀가루 가격 안정을 위한 지원 사업에 나섰는데요. 얼마나 심각한 상황인지 박정호 경제산업연구원 부원장과 알아보겠습니다. 부원장님도 오늘 점심, 밀가루 음식 드신 거 아니에요?

[답변]

생각해보니까 진짜 짜장면 먹은 것 같습니다.

[앵커]

저희 박태원 앵커도 하루 한 끼는 꼭 면을 먹어야 직성이 풀린다고 하는데, 요즘 이런 분들이 많아져서 그런가요? 올해는 기름 값 걱정됩니다, 하는 분들보다 밀가루 값 걱정입니다, 하는 분들이 많은데 정말 실제로 가격 급등이 심각한 상황인가요?

[답변]

네, 맞습니다. 지금 소비자물가 상승률을 견인하는 품목들을 자세히 들여다보면 우리 먹거리가 대부분을 차지하고 있는데요. 지금 보시는 것처럼 식용유를 비롯해서 무, 감자 특히 밀가루의 전년 동월 대비 가격 상승률이 36.8%에 이르는 상황입니다.

[앵커]

그래서 정부가 밀가루 가격 안정에 나서겠다, 대책을 내놨다고 하는데 그동안 쌀값 안정 대책은 들어봤어도 밀가루 값 안정 대책은 드문 거 아닌가요?

[답변]

예, 맞습니다. 곡물 파동이 세계적으로 일어난 시점이 아니고서는 밀가루에 대해서 정부가 직접적으로 관여하는 경우는 극히 이례적인 일이죠.

[앵커]

그래서 뭘 어떻게 해 주겠다는 거예요?

[답변]

국내 제분업자들을 대상으로요, 밀가루 가격을 동결하거나 10% 이내만 올린 업자들에 대해서는 정부가 밀가루 가격 상승분의 70%를 보상해 주겠다는 제도입니다.

[앵커]

그러니까 뭔가 인센티브를 주겠다는 건데.

[답변]

그렇습니다.

[앵커]

그러니까 지금보다 앞으로 가격이 더 오를 거를 걱정해서 이런 대책을 내놓은 걸까요?

[답변]

네, 맞습니다. 이번의 대책은 어떻게 보면 약간 선도적인 의미가 있는데요. 그것은 국제적인 밀가루 가격 상승분이 아직까지 국내 소비자물가 상승률에 반영되지 않고 있기 때문인데요. 통상적으로 국제적인 밀가루 가격이 오르면 그게 국내 밀가루 가격에 반영되는 시차는 4개월~6개월 정도 됩니다.

[앵커]

그렇죠. 농사라는 건 어쨌든 시간을 요하는 산업이니까.

[답변]

그런데 우크라이나 전쟁이 본격적인 밀가루 가격 상승의 요인이 되는데요. 이 우크라이나 전쟁이 유발된 게 바로 4개월 전쯤이거든요. 따라서 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 밀 수급의 교란은 아직까지 국내 밀가루 가격 상승에 본격적으로 반영된 것은 아니라고 보는 게 좋겠습니다.

[앵커]

그러니까 올해 농사가 잘 안 되고 있다는 거니까 실제로 더 심각해지는 거는 내년쯤은 돼야 된다.

[답변]

네, 맞습니다.

[앵커]

오히려 그때가 더 본격화될 수 있다. 이런 의미인가요?

[답변]

올 하반기부터 본격적인 밀가루 가격 상승이 유발될 것으로 보이고요. 통상적으로 곡물 가격 상승으로 인한 인플레이션 효과는 2008년도, 2011년도를 반추해 봤었을 때 통상적으로 그 효과가 1년을 넘고 2년 가까이 가는 게 통상적이거든요.

[앵커]

우리나라만 이렇습니까? 오히려 밀을 주식으로 하는 외국이 더 심할 것 같은데요.

[답변]

예, 맞습니다. 세계적으로 밀 의존도가 높은 국가들은 공통적으로 유발되는 현상인데요. 우리나라 같은 경우는 특히 곡물 자급률 중에서 쌀을 제외해서 나머지는 사실 자급률이 극히 떨어집니다. 특히 밀 같은 경우 전체 국내 소비량 중에서 자체적으로 생산하는 비중은 0.8%밖에 안 되는 수준이에요. 그러다 보니까 이처럼 전량 수입에 의존하는 우리나라 같은 경우는 이런 국제적인 밀 가격 급등에 큰 영향을 받을 수밖에 없죠.

[앵커]

그런데 걱정스러운 것은 이 밀을 수출하던 국가들도 자꾸만 자국 먹거리를 먼저 챙기느라고 외국으로 나가는 거를 막는 상황이잖아요.

[답변]

네, 맞습니다. 국제적으로 석유와 달리 곡물은 자급자족이 원칙입니다. 석유 같은 경우는 연평균 9,800만 배럴이 생산되면 그중의 9,500만 배럴이 수출됩니다. 그러니까 석유를 생산하는 목적은 첫째도 둘째도 셋째도 수출이에요. 하지만 곡물 같은 경우는 세계적인 곡물 산지가 곡물을 재배하는 비중이 5대 국가가 한 75% 되고요. 그 75% 생산된 양 중에서 수출하는 비중은 불과 15%가 안 됩니다. 그러니까 곡물은 첫 번째도 두 번째도 생산의 목적은 자급자족에 있는 것이죠.

[앵커]

그 수출량이 15%라는 것은 작황이 안 좋거나 전쟁이 나거나 해서 그 15%가 사라지면 정말 그때는 돈을 들고 흔들어도 밀을 살 수 없는 그런 상황이 올 수 있다는 얘기네요.

[답변]

예, 맞습니다. 그래서 전 세계적으로 지금같이 전쟁이라든가 이상기후 현상이 복합적으로 났을 때는 어떻게 보면 돈 가지고 살 수 없는 물건이 석유가 아니라 곡물이 되는 것이죠.

[앵커]

그러면 그렇게 식량을 무기화하는 것에 대한 방어적인 차원에서라도 우리가 밀 생산량을 높여서 자급률을 끌어올리는 방법은 없을까 하는 생각이 드는데, 그런 노력은 진행되는 게 없습니까?

[답변]

나름대로 몇 해 전부터 국가에서 밀 자급률을 높이기 위한 대안으로 쌀을 재배하는 것을 선택했었는데요. 우리나라는 기후 환경적으로 밀보다는 쌀의 생산이 훨씬 더 적합합니다. 그러다 보니까 쌀을 바탕으로 밀을 대체할 수 있는 방법을 생각하고자 가루쌀이라고 해서요, 밀가루를 대신할 수 있는 쌀들을 재배하는 것을 적극 권장하고 있는 상황입니다.

[앵커]

밀가루 닮은 쌀, 이렇게 보면 됩니까?

[답변]

네, 맞습니다. 실질적으로 쌀을 소비하는 것과 밀을 소비하는 게 다른데요. 지금 화면에서 보시는 것처럼 일반적으로 우리가 공깃밥으로 먹는 쌀이 왼쪽에 보이는 쌀이고요. 그다음에 오른쪽에 보이는 분질미라는 것은 쉽게 얘기해서 가루로 만들어서 쌀가루를 통해서 여러 가공 식품을 만드는 데 적합한 품종입니다.

[앵커]

드셔보셨어요?

[답변]

한 번 먹어봤는데요. 그나마 밀에 좀 가까운 성분을 가지고 있다고 보셔도 되겠습니다.

[앵커]

저거로 빵 만들면 밀가루로 만든 빵하고 별로 차이가 없습니까?

[답변]

거의 비슷합니다. 그래서 빵뿐만 아니라 국수나 이런 것들을 만들 때 저 분질미들을 적극 사용하도록 유도하고 있고요. 그래서 앞으로 향후 국내 밀 소비의 10%를 저 분질미를 활용한 쌀가루로 대체하겠다는 게 목표입니다.

[앵커]

그런데 이런 가짜 밀 말고요, 진짜 밀. 그거를 좀 생산량을 늘릴 수 있는 방법이 없나요? 우리가 기후적인 여건이 안 되는 건가요? 아니면 농가의 경쟁력이 떨어지는 건가요? 어떻게 봐야 돼요?

[답변]

국제적으로 나름대로 밀을 의미 있는 수준으로 유통하기 위해서는 상당히 많은 농가가 비슷한 품목의 밀을 재배해야 됩니다. 그래야 국내 대규모 유통 업자 또는 국제적인 유통 업자들이 이걸 바이어로 받아주는 것인데요. 그런데 이렇게 작황을 소규모로 하는 밀 생산만 가지고는 국제적인 유통에 끼어들 수가 없는 구조고요. 그러다 보니까 농민들 같은 경우 판매처가 다변화되지 않는 품목에 대해서 적극적으로 생산하기가 어려운 부분이 있고요. 그리고 또 한 가지는 그동안 우리나라 쌀농사를 중심으로 한 농업 또는 농업진흥책이 쌀농사 같은 경우는 기계화율이 90%가 넘었습니다. 따라서 농사를 짓기가 굉장히 수월합니다. 하지만 밀은 아직까지 기계화율이라든가 이런 것이 자체적으로 구비된 게 없기 때문에 재배가 어려운 점도 있죠.

[앵커]

조금 전에 말씀하신 곡물 메이저 회사들, 그러니까 우리가 정말 밀을 안정적으로 넉넉하게 언제든지 가져올 수 있으려면 이런 메이저 회사들하고 친하게 지내야 되는 겁니까?

[답변]

네, 맞습니다. 실질적으로 밀을 생산하는 산지는 국가이지만, 이 밀을 국제적으로 유통하는 것은 글로벌 메이저 곡물 회사들인데요. 지금 상위 5개 회사가 거의 실질적인 점유율을 80%나 갖고 있는 상황입니다. 따라서 저런 메이저 곡물 회사와의 유통 관계에 놓여 있지 않고서는 사실 밀 수급이 어렵다고 봐도 과언이 아니죠.

[앵커]

그러니까 우리가 보통 밀 생산국 하면 대표적인 게 러시아 그리고 중국.

[답변]

인도 그다음에 EU, 미국 이렇게 꼽습니다.

[앵커]

그런데 실제로 수출 당사자는 그런 나라들이 아니라 이런 메이저 회사라는 얘기네요.

[답변]

맞습니다. 전 세계적으로 밀을 공급하는 키 플레이어들은 이 메이저 공급 회사라고 보는 게 더 적합합니다.

[앵커]

어떻게 보면 우리 땅에서 그냥 밀을 길러 먹으면 제일 속 편하겠지만 그게 안 된다고 하니, 그러면 우리가 이런 메이저 곡물 회사를 키울 수 있는 그런 역량은 없을까요?

[답변]

사실 일본 같은 경우도 우리나라 못지않게 세계적인 밀 수입 국가에 해당되는데요. 일본은 기회가 있을 때마다 이런 세계적인 메이저 곡물 회사를 인수 합병해서 일본의 대표적인 종합상사인 미쓰비시가 이런 곡물 회사를 가지고 있습니다. 우리나라도 좀 의미 있는 회사들이, 대기업이나 중견기업들이 농업 부분에 관심을 가지고 있다면 아마 이런 기회가 또 있을 수 있겠죠.

[앵커]

부원장님 말씀 들어보니까 4차 산업 혁명이다 뭐다 해도 결국 먹고 사는 1차 산업에 대한 관심의 끈을 놓치지 말아야겠다는 생각을 다시 한번 하게 됐습니다.

[답변]

그럼요.

[앵커]

ET WHY, 박정호 부원장과 함께했습니다. 고맙습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [ET] 석유보다 밀이 더 심각?…밀가루값 급등, 진짜 문제는?

-

- 입력 2022-07-06 17:52:34

- 수정2022-07-06 18:41:15

■ 프로그램명 : 통합뉴스룸ET

■ 코너명 : ET WHY?

■ 방송시간 : 7월6일(수) 17:50~18:25 KBS2

■ 출연자 : 박정호 한국경제산업연구원 부원장

■ <통합뉴스룸ET> 홈페이지

https://news.kbs.co.kr/vod/program.do?bcd=0076&ref=pMenu#20220706&1

[앵커]

떡볶이 좀 먹어봤다 하는 분들은 아실 겁니다. 쌀 떡볶이와는 다른 밀가루 떡볶이만의 쫀득한 식감을요. 칼국수, 수제비, 빵, 하루 한 끼는 밀가루 음식이 떠오른다 하는 분들, 요즘 세계 곳곳에서 들려오는 밀가루 대란 소식에 마음 한켠이 불안하실 겁니다. 급기야 정부가 밀가루 가격 안정을 위한 지원 사업에 나섰는데요. 얼마나 심각한 상황인지 박정호 경제산업연구원 부원장과 알아보겠습니다. 부원장님도 오늘 점심, 밀가루 음식 드신 거 아니에요?

[답변]

생각해보니까 진짜 짜장면 먹은 것 같습니다.

[앵커]

저희 박태원 앵커도 하루 한 끼는 꼭 면을 먹어야 직성이 풀린다고 하는데, 요즘 이런 분들이 많아져서 그런가요? 올해는 기름 값 걱정됩니다, 하는 분들보다 밀가루 값 걱정입니다, 하는 분들이 많은데 정말 실제로 가격 급등이 심각한 상황인가요?

[답변]

네, 맞습니다. 지금 소비자물가 상승률을 견인하는 품목들을 자세히 들여다보면 우리 먹거리가 대부분을 차지하고 있는데요. 지금 보시는 것처럼 식용유를 비롯해서 무, 감자 특히 밀가루의 전년 동월 대비 가격 상승률이 36.8%에 이르는 상황입니다.

[앵커]

그래서 정부가 밀가루 가격 안정에 나서겠다, 대책을 내놨다고 하는데 그동안 쌀값 안정 대책은 들어봤어도 밀가루 값 안정 대책은 드문 거 아닌가요?

[답변]

예, 맞습니다. 곡물 파동이 세계적으로 일어난 시점이 아니고서는 밀가루에 대해서 정부가 직접적으로 관여하는 경우는 극히 이례적인 일이죠.

[앵커]

그래서 뭘 어떻게 해 주겠다는 거예요?

[답변]

국내 제분업자들을 대상으로요, 밀가루 가격을 동결하거나 10% 이내만 올린 업자들에 대해서는 정부가 밀가루 가격 상승분의 70%를 보상해 주겠다는 제도입니다.

[앵커]

그러니까 뭔가 인센티브를 주겠다는 건데.

[답변]

그렇습니다.

[앵커]

그러니까 지금보다 앞으로 가격이 더 오를 거를 걱정해서 이런 대책을 내놓은 걸까요?

[답변]

네, 맞습니다. 이번의 대책은 어떻게 보면 약간 선도적인 의미가 있는데요. 그것은 국제적인 밀가루 가격 상승분이 아직까지 국내 소비자물가 상승률에 반영되지 않고 있기 때문인데요. 통상적으로 국제적인 밀가루 가격이 오르면 그게 국내 밀가루 가격에 반영되는 시차는 4개월~6개월 정도 됩니다.

[앵커]

그렇죠. 농사라는 건 어쨌든 시간을 요하는 산업이니까.

[답변]

그런데 우크라이나 전쟁이 본격적인 밀가루 가격 상승의 요인이 되는데요. 이 우크라이나 전쟁이 유발된 게 바로 4개월 전쯤이거든요. 따라서 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 밀 수급의 교란은 아직까지 국내 밀가루 가격 상승에 본격적으로 반영된 것은 아니라고 보는 게 좋겠습니다.

[앵커]

그러니까 올해 농사가 잘 안 되고 있다는 거니까 실제로 더 심각해지는 거는 내년쯤은 돼야 된다.

[답변]

네, 맞습니다.

[앵커]

오히려 그때가 더 본격화될 수 있다. 이런 의미인가요?

[답변]

올 하반기부터 본격적인 밀가루 가격 상승이 유발될 것으로 보이고요. 통상적으로 곡물 가격 상승으로 인한 인플레이션 효과는 2008년도, 2011년도를 반추해 봤었을 때 통상적으로 그 효과가 1년을 넘고 2년 가까이 가는 게 통상적이거든요.

[앵커]

우리나라만 이렇습니까? 오히려 밀을 주식으로 하는 외국이 더 심할 것 같은데요.

[답변]

예, 맞습니다. 세계적으로 밀 의존도가 높은 국가들은 공통적으로 유발되는 현상인데요. 우리나라 같은 경우는 특히 곡물 자급률 중에서 쌀을 제외해서 나머지는 사실 자급률이 극히 떨어집니다. 특히 밀 같은 경우 전체 국내 소비량 중에서 자체적으로 생산하는 비중은 0.8%밖에 안 되는 수준이에요. 그러다 보니까 이처럼 전량 수입에 의존하는 우리나라 같은 경우는 이런 국제적인 밀 가격 급등에 큰 영향을 받을 수밖에 없죠.

[앵커]

그런데 걱정스러운 것은 이 밀을 수출하던 국가들도 자꾸만 자국 먹거리를 먼저 챙기느라고 외국으로 나가는 거를 막는 상황이잖아요.

[답변]

네, 맞습니다. 국제적으로 석유와 달리 곡물은 자급자족이 원칙입니다. 석유 같은 경우는 연평균 9,800만 배럴이 생산되면 그중의 9,500만 배럴이 수출됩니다. 그러니까 석유를 생산하는 목적은 첫째도 둘째도 셋째도 수출이에요. 하지만 곡물 같은 경우는 세계적인 곡물 산지가 곡물을 재배하는 비중이 5대 국가가 한 75% 되고요. 그 75% 생산된 양 중에서 수출하는 비중은 불과 15%가 안 됩니다. 그러니까 곡물은 첫 번째도 두 번째도 생산의 목적은 자급자족에 있는 것이죠.

[앵커]

그 수출량이 15%라는 것은 작황이 안 좋거나 전쟁이 나거나 해서 그 15%가 사라지면 정말 그때는 돈을 들고 흔들어도 밀을 살 수 없는 그런 상황이 올 수 있다는 얘기네요.

[답변]

예, 맞습니다. 그래서 전 세계적으로 지금같이 전쟁이라든가 이상기후 현상이 복합적으로 났을 때는 어떻게 보면 돈 가지고 살 수 없는 물건이 석유가 아니라 곡물이 되는 것이죠.

[앵커]

그러면 그렇게 식량을 무기화하는 것에 대한 방어적인 차원에서라도 우리가 밀 생산량을 높여서 자급률을 끌어올리는 방법은 없을까 하는 생각이 드는데, 그런 노력은 진행되는 게 없습니까?

[답변]

나름대로 몇 해 전부터 국가에서 밀 자급률을 높이기 위한 대안으로 쌀을 재배하는 것을 선택했었는데요. 우리나라는 기후 환경적으로 밀보다는 쌀의 생산이 훨씬 더 적합합니다. 그러다 보니까 쌀을 바탕으로 밀을 대체할 수 있는 방법을 생각하고자 가루쌀이라고 해서요, 밀가루를 대신할 수 있는 쌀들을 재배하는 것을 적극 권장하고 있는 상황입니다.

[앵커]

밀가루 닮은 쌀, 이렇게 보면 됩니까?

[답변]

네, 맞습니다. 실질적으로 쌀을 소비하는 것과 밀을 소비하는 게 다른데요. 지금 화면에서 보시는 것처럼 일반적으로 우리가 공깃밥으로 먹는 쌀이 왼쪽에 보이는 쌀이고요. 그다음에 오른쪽에 보이는 분질미라는 것은 쉽게 얘기해서 가루로 만들어서 쌀가루를 통해서 여러 가공 식품을 만드는 데 적합한 품종입니다.

[앵커]

드셔보셨어요?

[답변]

한 번 먹어봤는데요. 그나마 밀에 좀 가까운 성분을 가지고 있다고 보셔도 되겠습니다.

[앵커]

저거로 빵 만들면 밀가루로 만든 빵하고 별로 차이가 없습니까?

[답변]

거의 비슷합니다. 그래서 빵뿐만 아니라 국수나 이런 것들을 만들 때 저 분질미들을 적극 사용하도록 유도하고 있고요. 그래서 앞으로 향후 국내 밀 소비의 10%를 저 분질미를 활용한 쌀가루로 대체하겠다는 게 목표입니다.

[앵커]

그런데 이런 가짜 밀 말고요, 진짜 밀. 그거를 좀 생산량을 늘릴 수 있는 방법이 없나요? 우리가 기후적인 여건이 안 되는 건가요? 아니면 농가의 경쟁력이 떨어지는 건가요? 어떻게 봐야 돼요?

[답변]

국제적으로 나름대로 밀을 의미 있는 수준으로 유통하기 위해서는 상당히 많은 농가가 비슷한 품목의 밀을 재배해야 됩니다. 그래야 국내 대규모 유통 업자 또는 국제적인 유통 업자들이 이걸 바이어로 받아주는 것인데요. 그런데 이렇게 작황을 소규모로 하는 밀 생산만 가지고는 국제적인 유통에 끼어들 수가 없는 구조고요. 그러다 보니까 농민들 같은 경우 판매처가 다변화되지 않는 품목에 대해서 적극적으로 생산하기가 어려운 부분이 있고요. 그리고 또 한 가지는 그동안 우리나라 쌀농사를 중심으로 한 농업 또는 농업진흥책이 쌀농사 같은 경우는 기계화율이 90%가 넘었습니다. 따라서 농사를 짓기가 굉장히 수월합니다. 하지만 밀은 아직까지 기계화율이라든가 이런 것이 자체적으로 구비된 게 없기 때문에 재배가 어려운 점도 있죠.

[앵커]

조금 전에 말씀하신 곡물 메이저 회사들, 그러니까 우리가 정말 밀을 안정적으로 넉넉하게 언제든지 가져올 수 있으려면 이런 메이저 회사들하고 친하게 지내야 되는 겁니까?

[답변]

네, 맞습니다. 실질적으로 밀을 생산하는 산지는 국가이지만, 이 밀을 국제적으로 유통하는 것은 글로벌 메이저 곡물 회사들인데요. 지금 상위 5개 회사가 거의 실질적인 점유율을 80%나 갖고 있는 상황입니다. 따라서 저런 메이저 곡물 회사와의 유통 관계에 놓여 있지 않고서는 사실 밀 수급이 어렵다고 봐도 과언이 아니죠.

[앵커]

그러니까 우리가 보통 밀 생산국 하면 대표적인 게 러시아 그리고 중국.

[답변]

인도 그다음에 EU, 미국 이렇게 꼽습니다.

[앵커]

그런데 실제로 수출 당사자는 그런 나라들이 아니라 이런 메이저 회사라는 얘기네요.

[답변]

맞습니다. 전 세계적으로 밀을 공급하는 키 플레이어들은 이 메이저 공급 회사라고 보는 게 더 적합합니다.

[앵커]

어떻게 보면 우리 땅에서 그냥 밀을 길러 먹으면 제일 속 편하겠지만 그게 안 된다고 하니, 그러면 우리가 이런 메이저 곡물 회사를 키울 수 있는 그런 역량은 없을까요?

[답변]

사실 일본 같은 경우도 우리나라 못지않게 세계적인 밀 수입 국가에 해당되는데요. 일본은 기회가 있을 때마다 이런 세계적인 메이저 곡물 회사를 인수 합병해서 일본의 대표적인 종합상사인 미쓰비시가 이런 곡물 회사를 가지고 있습니다. 우리나라도 좀 의미 있는 회사들이, 대기업이나 중견기업들이 농업 부분에 관심을 가지고 있다면 아마 이런 기회가 또 있을 수 있겠죠.

[앵커]

부원장님 말씀 들어보니까 4차 산업 혁명이다 뭐다 해도 결국 먹고 사는 1차 산업에 대한 관심의 끈을 놓치지 말아야겠다는 생각을 다시 한번 하게 됐습니다.

[답변]

그럼요.

[앵커]

ET WHY, 박정호 부원장과 함께했습니다. 고맙습니다.

■ 코너명 : ET WHY?

■ 방송시간 : 7월6일(수) 17:50~18:25 KBS2

■ 출연자 : 박정호 한국경제산업연구원 부원장

■ <통합뉴스룸ET> 홈페이지

https://news.kbs.co.kr/vod/program.do?bcd=0076&ref=pMenu#20220706&1

[앵커]

떡볶이 좀 먹어봤다 하는 분들은 아실 겁니다. 쌀 떡볶이와는 다른 밀가루 떡볶이만의 쫀득한 식감을요. 칼국수, 수제비, 빵, 하루 한 끼는 밀가루 음식이 떠오른다 하는 분들, 요즘 세계 곳곳에서 들려오는 밀가루 대란 소식에 마음 한켠이 불안하실 겁니다. 급기야 정부가 밀가루 가격 안정을 위한 지원 사업에 나섰는데요. 얼마나 심각한 상황인지 박정호 경제산업연구원 부원장과 알아보겠습니다. 부원장님도 오늘 점심, 밀가루 음식 드신 거 아니에요?

[답변]

생각해보니까 진짜 짜장면 먹은 것 같습니다.

[앵커]

저희 박태원 앵커도 하루 한 끼는 꼭 면을 먹어야 직성이 풀린다고 하는데, 요즘 이런 분들이 많아져서 그런가요? 올해는 기름 값 걱정됩니다, 하는 분들보다 밀가루 값 걱정입니다, 하는 분들이 많은데 정말 실제로 가격 급등이 심각한 상황인가요?

[답변]

네, 맞습니다. 지금 소비자물가 상승률을 견인하는 품목들을 자세히 들여다보면 우리 먹거리가 대부분을 차지하고 있는데요. 지금 보시는 것처럼 식용유를 비롯해서 무, 감자 특히 밀가루의 전년 동월 대비 가격 상승률이 36.8%에 이르는 상황입니다.

[앵커]

그래서 정부가 밀가루 가격 안정에 나서겠다, 대책을 내놨다고 하는데 그동안 쌀값 안정 대책은 들어봤어도 밀가루 값 안정 대책은 드문 거 아닌가요?

[답변]

예, 맞습니다. 곡물 파동이 세계적으로 일어난 시점이 아니고서는 밀가루에 대해서 정부가 직접적으로 관여하는 경우는 극히 이례적인 일이죠.

[앵커]

그래서 뭘 어떻게 해 주겠다는 거예요?

[답변]

국내 제분업자들을 대상으로요, 밀가루 가격을 동결하거나 10% 이내만 올린 업자들에 대해서는 정부가 밀가루 가격 상승분의 70%를 보상해 주겠다는 제도입니다.

[앵커]

그러니까 뭔가 인센티브를 주겠다는 건데.

[답변]

그렇습니다.

[앵커]

그러니까 지금보다 앞으로 가격이 더 오를 거를 걱정해서 이런 대책을 내놓은 걸까요?

[답변]

네, 맞습니다. 이번의 대책은 어떻게 보면 약간 선도적인 의미가 있는데요. 그것은 국제적인 밀가루 가격 상승분이 아직까지 국내 소비자물가 상승률에 반영되지 않고 있기 때문인데요. 통상적으로 국제적인 밀가루 가격이 오르면 그게 국내 밀가루 가격에 반영되는 시차는 4개월~6개월 정도 됩니다.

[앵커]

그렇죠. 농사라는 건 어쨌든 시간을 요하는 산업이니까.

[답변]

그런데 우크라이나 전쟁이 본격적인 밀가루 가격 상승의 요인이 되는데요. 이 우크라이나 전쟁이 유발된 게 바로 4개월 전쯤이거든요. 따라서 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 밀 수급의 교란은 아직까지 국내 밀가루 가격 상승에 본격적으로 반영된 것은 아니라고 보는 게 좋겠습니다.

[앵커]

그러니까 올해 농사가 잘 안 되고 있다는 거니까 실제로 더 심각해지는 거는 내년쯤은 돼야 된다.

[답변]

네, 맞습니다.

[앵커]

오히려 그때가 더 본격화될 수 있다. 이런 의미인가요?

[답변]

올 하반기부터 본격적인 밀가루 가격 상승이 유발될 것으로 보이고요. 통상적으로 곡물 가격 상승으로 인한 인플레이션 효과는 2008년도, 2011년도를 반추해 봤었을 때 통상적으로 그 효과가 1년을 넘고 2년 가까이 가는 게 통상적이거든요.

[앵커]

우리나라만 이렇습니까? 오히려 밀을 주식으로 하는 외국이 더 심할 것 같은데요.

[답변]

예, 맞습니다. 세계적으로 밀 의존도가 높은 국가들은 공통적으로 유발되는 현상인데요. 우리나라 같은 경우는 특히 곡물 자급률 중에서 쌀을 제외해서 나머지는 사실 자급률이 극히 떨어집니다. 특히 밀 같은 경우 전체 국내 소비량 중에서 자체적으로 생산하는 비중은 0.8%밖에 안 되는 수준이에요. 그러다 보니까 이처럼 전량 수입에 의존하는 우리나라 같은 경우는 이런 국제적인 밀 가격 급등에 큰 영향을 받을 수밖에 없죠.

[앵커]

그런데 걱정스러운 것은 이 밀을 수출하던 국가들도 자꾸만 자국 먹거리를 먼저 챙기느라고 외국으로 나가는 거를 막는 상황이잖아요.

[답변]

네, 맞습니다. 국제적으로 석유와 달리 곡물은 자급자족이 원칙입니다. 석유 같은 경우는 연평균 9,800만 배럴이 생산되면 그중의 9,500만 배럴이 수출됩니다. 그러니까 석유를 생산하는 목적은 첫째도 둘째도 셋째도 수출이에요. 하지만 곡물 같은 경우는 세계적인 곡물 산지가 곡물을 재배하는 비중이 5대 국가가 한 75% 되고요. 그 75% 생산된 양 중에서 수출하는 비중은 불과 15%가 안 됩니다. 그러니까 곡물은 첫 번째도 두 번째도 생산의 목적은 자급자족에 있는 것이죠.

[앵커]

그 수출량이 15%라는 것은 작황이 안 좋거나 전쟁이 나거나 해서 그 15%가 사라지면 정말 그때는 돈을 들고 흔들어도 밀을 살 수 없는 그런 상황이 올 수 있다는 얘기네요.

[답변]

예, 맞습니다. 그래서 전 세계적으로 지금같이 전쟁이라든가 이상기후 현상이 복합적으로 났을 때는 어떻게 보면 돈 가지고 살 수 없는 물건이 석유가 아니라 곡물이 되는 것이죠.

[앵커]

그러면 그렇게 식량을 무기화하는 것에 대한 방어적인 차원에서라도 우리가 밀 생산량을 높여서 자급률을 끌어올리는 방법은 없을까 하는 생각이 드는데, 그런 노력은 진행되는 게 없습니까?

[답변]

나름대로 몇 해 전부터 국가에서 밀 자급률을 높이기 위한 대안으로 쌀을 재배하는 것을 선택했었는데요. 우리나라는 기후 환경적으로 밀보다는 쌀의 생산이 훨씬 더 적합합니다. 그러다 보니까 쌀을 바탕으로 밀을 대체할 수 있는 방법을 생각하고자 가루쌀이라고 해서요, 밀가루를 대신할 수 있는 쌀들을 재배하는 것을 적극 권장하고 있는 상황입니다.

[앵커]

밀가루 닮은 쌀, 이렇게 보면 됩니까?

[답변]

네, 맞습니다. 실질적으로 쌀을 소비하는 것과 밀을 소비하는 게 다른데요. 지금 화면에서 보시는 것처럼 일반적으로 우리가 공깃밥으로 먹는 쌀이 왼쪽에 보이는 쌀이고요. 그다음에 오른쪽에 보이는 분질미라는 것은 쉽게 얘기해서 가루로 만들어서 쌀가루를 통해서 여러 가공 식품을 만드는 데 적합한 품종입니다.

[앵커]

드셔보셨어요?

[답변]

한 번 먹어봤는데요. 그나마 밀에 좀 가까운 성분을 가지고 있다고 보셔도 되겠습니다.

[앵커]

저거로 빵 만들면 밀가루로 만든 빵하고 별로 차이가 없습니까?

[답변]

거의 비슷합니다. 그래서 빵뿐만 아니라 국수나 이런 것들을 만들 때 저 분질미들을 적극 사용하도록 유도하고 있고요. 그래서 앞으로 향후 국내 밀 소비의 10%를 저 분질미를 활용한 쌀가루로 대체하겠다는 게 목표입니다.

[앵커]

그런데 이런 가짜 밀 말고요, 진짜 밀. 그거를 좀 생산량을 늘릴 수 있는 방법이 없나요? 우리가 기후적인 여건이 안 되는 건가요? 아니면 농가의 경쟁력이 떨어지는 건가요? 어떻게 봐야 돼요?

[답변]

국제적으로 나름대로 밀을 의미 있는 수준으로 유통하기 위해서는 상당히 많은 농가가 비슷한 품목의 밀을 재배해야 됩니다. 그래야 국내 대규모 유통 업자 또는 국제적인 유통 업자들이 이걸 바이어로 받아주는 것인데요. 그런데 이렇게 작황을 소규모로 하는 밀 생산만 가지고는 국제적인 유통에 끼어들 수가 없는 구조고요. 그러다 보니까 농민들 같은 경우 판매처가 다변화되지 않는 품목에 대해서 적극적으로 생산하기가 어려운 부분이 있고요. 그리고 또 한 가지는 그동안 우리나라 쌀농사를 중심으로 한 농업 또는 농업진흥책이 쌀농사 같은 경우는 기계화율이 90%가 넘었습니다. 따라서 농사를 짓기가 굉장히 수월합니다. 하지만 밀은 아직까지 기계화율이라든가 이런 것이 자체적으로 구비된 게 없기 때문에 재배가 어려운 점도 있죠.

[앵커]

조금 전에 말씀하신 곡물 메이저 회사들, 그러니까 우리가 정말 밀을 안정적으로 넉넉하게 언제든지 가져올 수 있으려면 이런 메이저 회사들하고 친하게 지내야 되는 겁니까?

[답변]

네, 맞습니다. 실질적으로 밀을 생산하는 산지는 국가이지만, 이 밀을 국제적으로 유통하는 것은 글로벌 메이저 곡물 회사들인데요. 지금 상위 5개 회사가 거의 실질적인 점유율을 80%나 갖고 있는 상황입니다. 따라서 저런 메이저 곡물 회사와의 유통 관계에 놓여 있지 않고서는 사실 밀 수급이 어렵다고 봐도 과언이 아니죠.

[앵커]

그러니까 우리가 보통 밀 생산국 하면 대표적인 게 러시아 그리고 중국.

[답변]

인도 그다음에 EU, 미국 이렇게 꼽습니다.

[앵커]

그런데 실제로 수출 당사자는 그런 나라들이 아니라 이런 메이저 회사라는 얘기네요.

[답변]

맞습니다. 전 세계적으로 밀을 공급하는 키 플레이어들은 이 메이저 공급 회사라고 보는 게 더 적합합니다.

[앵커]

어떻게 보면 우리 땅에서 그냥 밀을 길러 먹으면 제일 속 편하겠지만 그게 안 된다고 하니, 그러면 우리가 이런 메이저 곡물 회사를 키울 수 있는 그런 역량은 없을까요?

[답변]

사실 일본 같은 경우도 우리나라 못지않게 세계적인 밀 수입 국가에 해당되는데요. 일본은 기회가 있을 때마다 이런 세계적인 메이저 곡물 회사를 인수 합병해서 일본의 대표적인 종합상사인 미쓰비시가 이런 곡물 회사를 가지고 있습니다. 우리나라도 좀 의미 있는 회사들이, 대기업이나 중견기업들이 농업 부분에 관심을 가지고 있다면 아마 이런 기회가 또 있을 수 있겠죠.

[앵커]

부원장님 말씀 들어보니까 4차 산업 혁명이다 뭐다 해도 결국 먹고 사는 1차 산업에 대한 관심의 끈을 놓치지 말아야겠다는 생각을 다시 한번 하게 됐습니다.

[답변]

그럼요.

[앵커]

ET WHY, 박정호 부원장과 함께했습니다. 고맙습니다.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[ET] ‘알프스 덮은 눈’, 역사상 가장 빨리 녹아내렸다…‘황제펭귄’도 멸종위기](https://news.kbs.co.kr/data/news/title_image/newsmp4/economy_time/2022/07/06/30_5503021.jpg)

![[단독] 위성락 실장 “전작권 협상 카드 아냐”…<br>차관 인선 발표](/data/layer/904/2025/07/20250713_krfuHu.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.