[집중취재] 하계 세계대학경기대회 충청권 유치…기대 효과는?

입력 2022.11.14 (19:12)

수정 2022.11.14 (19:56)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

이어서 관련 내용, 보도국 박지은 기자와 좀 더 자세히 짚어보겠습니다.

앞서 보셨듯이 충청권 4개 시도가 공동으로 2027년 하계 세계대학경기대회 유치에 성공했습니다.

먼저, 기대 효과부터 짚어볼까요?

[기자]

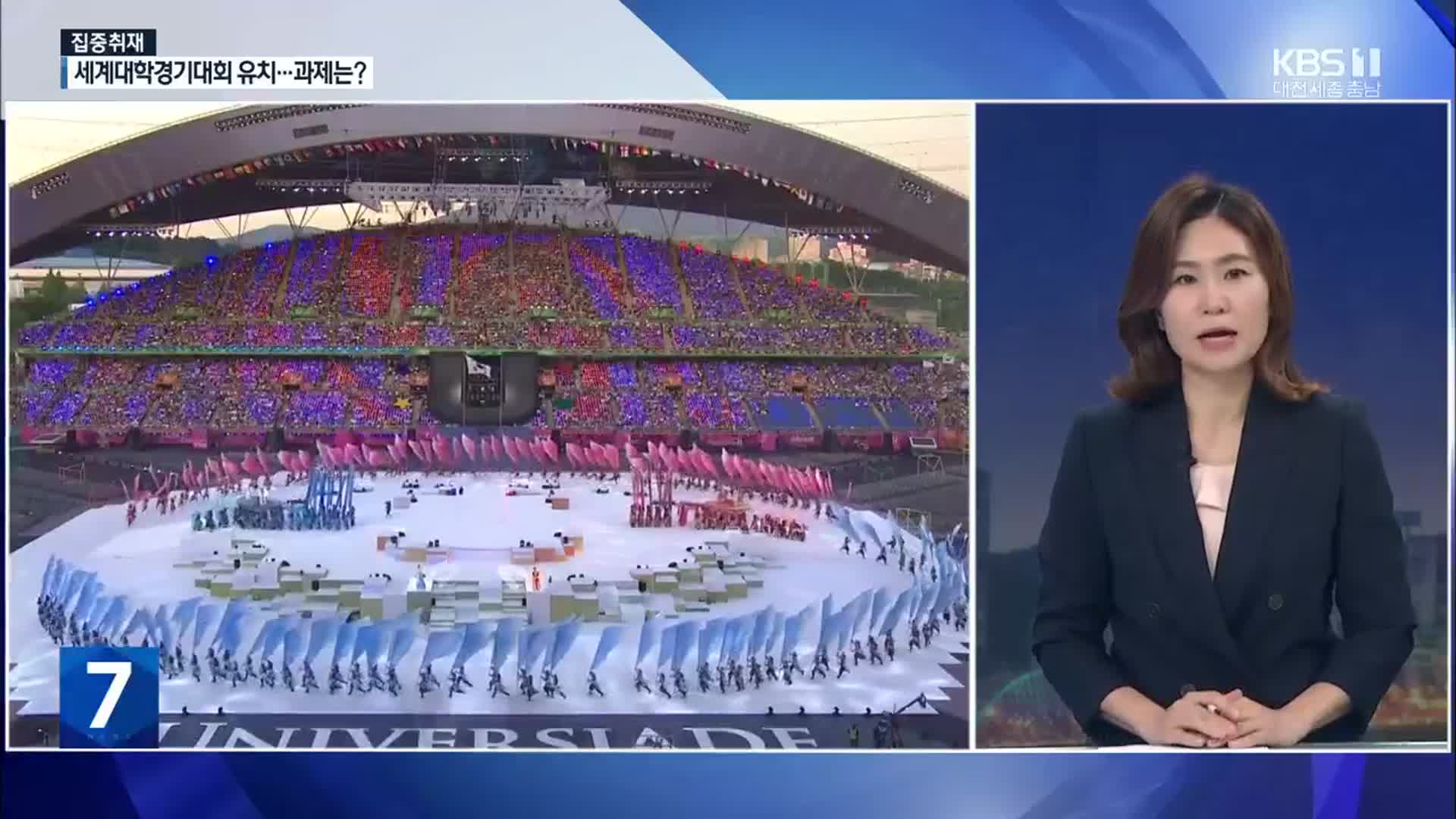

네, 국제대학스포츠연맹이 주관하는 세계대학경기대회는 2년마다 홀수 해에 열리는데요.

오는 2027년 8월 1일부터 12일 동안 충청권에서 열리게 됩니다.

150개국에서 만 5천여 명이 참여해 농구, 태권도 등 18개 종목에서 기량을 뽐내게 되는데요.

총 사업비는 5천812억 원으로 국비 천7백억 원, 지방비 3천억 원이 투입될 것으로 예상됩니다.

이에 대해 세계대학경기대회 추진단이 인용한 2020년 한국스포츠정책과학원 자료를 보면, 경제적 효과가 2조 7천억 원, 취업 효과가 만 4백여 명으로 추산됐습니다.

물론 코로나19 상황이 고려된 결과는 아닙니다만, 2015년 광주 유니버시아드대회 경우, 투자액 대비 지역 경제효과를 155%로, 2017년 타이페이 대회는 143%로 수익을 창출했다고 조사됐습니다.

앞서 같은 대회를 치른 수도권을 비롯해 영호남권 모두 국비 지원이 가능한 국제경기대회를 최소 2번 이상 연 경험이 있는데 충청권은 이번이 처음인데다 충청 4개 시도가 한뜻을 모아 성과를 이룬 만큼 메가시티로 가는 발판을 마련했다는 의미도 부여할 수 있겠습니다.

[앵커]

특히 이번 대회 유치는 충청권 4개 시도가 힘을 합쳐 이뤄낸 성과라는 점이 눈에 띄는데요.

기대만큼 우려의 목소리도 나오고 있죠?

[기자]

네, 그렇습니다.

오는 2027년 세계대학경기대회의 개회식과 폐회식 장소는 대전과 세종으로 정해졌는데요.

두 지역 모두 개폐회식 장소가 아직 지어지지 않은, 사실 건설을 위한 구체적인 계획조차 없는 경기장이라는 점이 우려의 핵심입니다.

대전은 한밭종합운동장이 있지만 현재 새 야구장 건설사업이 진행 중이라 쓸 수 없고 이번 대회를 치르기 위해서는 종합경기장을 새로 지어야 합니다.

그래서 대전시는 학하동에 부지면적 76만 제곱미터 규모로 5천억 원이 넘는 예산을 들여 서남부 종합스포츠타운을 조성할 계획입니다.

현재 타당성 조사가 진행 중인에 결과는 내년 4월 이후에 발표될 것으로 보입니다.

하지만 신축 경기장 부지에 대한 그린벨트 해제 여부도 아직 결정된 바가 없고 예산 역시 타당성 조사 용역 비용 이외에는 확정된 게 없습니다.

때문에 행정절차가 늦어질 경우 2027년까지 완공할 수 있을지도 지켜봐야 할 문젠데요.

대전시는 만약 대회가 열리는 2027년 8월까지 건설이 어려울 경우 대전월드컵경기장에서 개회식을 열 수도 있다는 입장입니다.

세종시도 상황이 비슷합니다.

세종시도 대평동 일대에 세종종합경기장을 새로 짓겠다는 계획인데요.

2020년부터 예비타당성 조사를 실시하려 했지만, 경제성이 부족하다는 이유로 중단했습니다.

하지만 이번 대회 개최를 계기로 예타 면제를 위한 절차를 진행할 것이라는 입장인데요.

아직 구체적인 로드맵을 제시하지 못하고 있는 상황입니다.

예산확보를 위한 절차도 남아있고, 세종시 건설과 관련해서는 행복청과 논의해야 하는 단계라 아직 결론이 난 부분이 없는 상황인거죠.

반면 충남의 경우, 천안에 건설 계획 중인 축구종합센터를 제외하고는 모두 기존 경기장과 대학 체육관을 이용할 계획을 밝히고 있어서 대전과 세종 역시 저비용 고효율 대회를 공언한 만큼, 이런 대안을 찾을 순 없었는지 아쉬움이 남기도 합니다.

게다가 대회 필수종목 15개 가운데 절반에 달하는 7개 종목이 충북에서 열립니다.

대전과 세종의 경우 개, 폐회식과 특정 종목 경기를 위해서 수천억 원이 들어가는 경기장을 새로 짓는 게 가능할지 가늠하기 어려운 상황입니다.

[앵커]

그동안 다른 지역에서도 국제 대회 이후 시설 활용 부문에서 많은 혈세를 투입하다 보니, 대회 이후 시설 활용 부문도 반드시 고려해야 할 부분으로 꼽히는데요.

어떤 점을 고려해야 할까요?

[기자]

네, 맞습니다.

국제대회를 계기로 지역에 좋은 시설들이 들어오면 정말 반가운 일이죠.

하지만 해당 시설들은 단순히 국제 행사만을 위한 것이 아닌 이후 활용방안도 고민해야 한다는 게 현실적인 목소립니다.

2018년 평창동계올림픽 이후, 관련 시설의 유지보수 같은 뒤처리를 강원도가 맡고 있는데요.

매년 40억 원 이상의 세금이 유지비로 쓰이면서 지금까지 2백억 원 넘게 투입됐다는 지적들이 나오는 게 사실입니다.

또 국가보조금으로 건립된 경기장의 경우 민간 매각이 불가능하다는 유권해석이 나오면서 수익성을 쫓기도 어려워서 매년 10억 원이 넘는 운영비까지 감당하고 있거든요.

광주는 이미 2015년 하계 세계대학경기대회를 개최한 경험이 있는데요.

대회 이후, 체육시설들의 활용도를 놓고 수익성과 공익성이라는 두 마리 토끼를 잡기 위한 고심이 깊은 것도 사실입니다.

때문에 오는 2027년 하계 세계대학경기대회 개최를 앞둔 충청권이 타산지석으로 삼아야 할 선례로 꼽을 수 있겠습니다.

이어서 관련 내용, 보도국 박지은 기자와 좀 더 자세히 짚어보겠습니다.

앞서 보셨듯이 충청권 4개 시도가 공동으로 2027년 하계 세계대학경기대회 유치에 성공했습니다.

먼저, 기대 효과부터 짚어볼까요?

[기자]

네, 국제대학스포츠연맹이 주관하는 세계대학경기대회는 2년마다 홀수 해에 열리는데요.

오는 2027년 8월 1일부터 12일 동안 충청권에서 열리게 됩니다.

150개국에서 만 5천여 명이 참여해 농구, 태권도 등 18개 종목에서 기량을 뽐내게 되는데요.

총 사업비는 5천812억 원으로 국비 천7백억 원, 지방비 3천억 원이 투입될 것으로 예상됩니다.

이에 대해 세계대학경기대회 추진단이 인용한 2020년 한국스포츠정책과학원 자료를 보면, 경제적 효과가 2조 7천억 원, 취업 효과가 만 4백여 명으로 추산됐습니다.

물론 코로나19 상황이 고려된 결과는 아닙니다만, 2015년 광주 유니버시아드대회 경우, 투자액 대비 지역 경제효과를 155%로, 2017년 타이페이 대회는 143%로 수익을 창출했다고 조사됐습니다.

앞서 같은 대회를 치른 수도권을 비롯해 영호남권 모두 국비 지원이 가능한 국제경기대회를 최소 2번 이상 연 경험이 있는데 충청권은 이번이 처음인데다 충청 4개 시도가 한뜻을 모아 성과를 이룬 만큼 메가시티로 가는 발판을 마련했다는 의미도 부여할 수 있겠습니다.

[앵커]

특히 이번 대회 유치는 충청권 4개 시도가 힘을 합쳐 이뤄낸 성과라는 점이 눈에 띄는데요.

기대만큼 우려의 목소리도 나오고 있죠?

[기자]

네, 그렇습니다.

오는 2027년 세계대학경기대회의 개회식과 폐회식 장소는 대전과 세종으로 정해졌는데요.

두 지역 모두 개폐회식 장소가 아직 지어지지 않은, 사실 건설을 위한 구체적인 계획조차 없는 경기장이라는 점이 우려의 핵심입니다.

대전은 한밭종합운동장이 있지만 현재 새 야구장 건설사업이 진행 중이라 쓸 수 없고 이번 대회를 치르기 위해서는 종합경기장을 새로 지어야 합니다.

그래서 대전시는 학하동에 부지면적 76만 제곱미터 규모로 5천억 원이 넘는 예산을 들여 서남부 종합스포츠타운을 조성할 계획입니다.

현재 타당성 조사가 진행 중인에 결과는 내년 4월 이후에 발표될 것으로 보입니다.

하지만 신축 경기장 부지에 대한 그린벨트 해제 여부도 아직 결정된 바가 없고 예산 역시 타당성 조사 용역 비용 이외에는 확정된 게 없습니다.

때문에 행정절차가 늦어질 경우 2027년까지 완공할 수 있을지도 지켜봐야 할 문젠데요.

대전시는 만약 대회가 열리는 2027년 8월까지 건설이 어려울 경우 대전월드컵경기장에서 개회식을 열 수도 있다는 입장입니다.

세종시도 상황이 비슷합니다.

세종시도 대평동 일대에 세종종합경기장을 새로 짓겠다는 계획인데요.

2020년부터 예비타당성 조사를 실시하려 했지만, 경제성이 부족하다는 이유로 중단했습니다.

하지만 이번 대회 개최를 계기로 예타 면제를 위한 절차를 진행할 것이라는 입장인데요.

아직 구체적인 로드맵을 제시하지 못하고 있는 상황입니다.

예산확보를 위한 절차도 남아있고, 세종시 건설과 관련해서는 행복청과 논의해야 하는 단계라 아직 결론이 난 부분이 없는 상황인거죠.

반면 충남의 경우, 천안에 건설 계획 중인 축구종합센터를 제외하고는 모두 기존 경기장과 대학 체육관을 이용할 계획을 밝히고 있어서 대전과 세종 역시 저비용 고효율 대회를 공언한 만큼, 이런 대안을 찾을 순 없었는지 아쉬움이 남기도 합니다.

게다가 대회 필수종목 15개 가운데 절반에 달하는 7개 종목이 충북에서 열립니다.

대전과 세종의 경우 개, 폐회식과 특정 종목 경기를 위해서 수천억 원이 들어가는 경기장을 새로 짓는 게 가능할지 가늠하기 어려운 상황입니다.

[앵커]

그동안 다른 지역에서도 국제 대회 이후 시설 활용 부문에서 많은 혈세를 투입하다 보니, 대회 이후 시설 활용 부문도 반드시 고려해야 할 부분으로 꼽히는데요.

어떤 점을 고려해야 할까요?

[기자]

네, 맞습니다.

국제대회를 계기로 지역에 좋은 시설들이 들어오면 정말 반가운 일이죠.

하지만 해당 시설들은 단순히 국제 행사만을 위한 것이 아닌 이후 활용방안도 고민해야 한다는 게 현실적인 목소립니다.

2018년 평창동계올림픽 이후, 관련 시설의 유지보수 같은 뒤처리를 강원도가 맡고 있는데요.

매년 40억 원 이상의 세금이 유지비로 쓰이면서 지금까지 2백억 원 넘게 투입됐다는 지적들이 나오는 게 사실입니다.

또 국가보조금으로 건립된 경기장의 경우 민간 매각이 불가능하다는 유권해석이 나오면서 수익성을 쫓기도 어려워서 매년 10억 원이 넘는 운영비까지 감당하고 있거든요.

광주는 이미 2015년 하계 세계대학경기대회를 개최한 경험이 있는데요.

대회 이후, 체육시설들의 활용도를 놓고 수익성과 공익성이라는 두 마리 토끼를 잡기 위한 고심이 깊은 것도 사실입니다.

때문에 오는 2027년 하계 세계대학경기대회 개최를 앞둔 충청권이 타산지석으로 삼아야 할 선례로 꼽을 수 있겠습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [집중취재] 하계 세계대학경기대회 충청권 유치…기대 효과는?

-

- 입력 2022-11-14 19:12:06

- 수정2022-11-14 19:56:47

[앵커]

이어서 관련 내용, 보도국 박지은 기자와 좀 더 자세히 짚어보겠습니다.

앞서 보셨듯이 충청권 4개 시도가 공동으로 2027년 하계 세계대학경기대회 유치에 성공했습니다.

먼저, 기대 효과부터 짚어볼까요?

[기자]

네, 국제대학스포츠연맹이 주관하는 세계대학경기대회는 2년마다 홀수 해에 열리는데요.

오는 2027년 8월 1일부터 12일 동안 충청권에서 열리게 됩니다.

150개국에서 만 5천여 명이 참여해 농구, 태권도 등 18개 종목에서 기량을 뽐내게 되는데요.

총 사업비는 5천812억 원으로 국비 천7백억 원, 지방비 3천억 원이 투입될 것으로 예상됩니다.

이에 대해 세계대학경기대회 추진단이 인용한 2020년 한국스포츠정책과학원 자료를 보면, 경제적 효과가 2조 7천억 원, 취업 효과가 만 4백여 명으로 추산됐습니다.

물론 코로나19 상황이 고려된 결과는 아닙니다만, 2015년 광주 유니버시아드대회 경우, 투자액 대비 지역 경제효과를 155%로, 2017년 타이페이 대회는 143%로 수익을 창출했다고 조사됐습니다.

앞서 같은 대회를 치른 수도권을 비롯해 영호남권 모두 국비 지원이 가능한 국제경기대회를 최소 2번 이상 연 경험이 있는데 충청권은 이번이 처음인데다 충청 4개 시도가 한뜻을 모아 성과를 이룬 만큼 메가시티로 가는 발판을 마련했다는 의미도 부여할 수 있겠습니다.

[앵커]

특히 이번 대회 유치는 충청권 4개 시도가 힘을 합쳐 이뤄낸 성과라는 점이 눈에 띄는데요.

기대만큼 우려의 목소리도 나오고 있죠?

[기자]

네, 그렇습니다.

오는 2027년 세계대학경기대회의 개회식과 폐회식 장소는 대전과 세종으로 정해졌는데요.

두 지역 모두 개폐회식 장소가 아직 지어지지 않은, 사실 건설을 위한 구체적인 계획조차 없는 경기장이라는 점이 우려의 핵심입니다.

대전은 한밭종합운동장이 있지만 현재 새 야구장 건설사업이 진행 중이라 쓸 수 없고 이번 대회를 치르기 위해서는 종합경기장을 새로 지어야 합니다.

그래서 대전시는 학하동에 부지면적 76만 제곱미터 규모로 5천억 원이 넘는 예산을 들여 서남부 종합스포츠타운을 조성할 계획입니다.

현재 타당성 조사가 진행 중인에 결과는 내년 4월 이후에 발표될 것으로 보입니다.

하지만 신축 경기장 부지에 대한 그린벨트 해제 여부도 아직 결정된 바가 없고 예산 역시 타당성 조사 용역 비용 이외에는 확정된 게 없습니다.

때문에 행정절차가 늦어질 경우 2027년까지 완공할 수 있을지도 지켜봐야 할 문젠데요.

대전시는 만약 대회가 열리는 2027년 8월까지 건설이 어려울 경우 대전월드컵경기장에서 개회식을 열 수도 있다는 입장입니다.

세종시도 상황이 비슷합니다.

세종시도 대평동 일대에 세종종합경기장을 새로 짓겠다는 계획인데요.

2020년부터 예비타당성 조사를 실시하려 했지만, 경제성이 부족하다는 이유로 중단했습니다.

하지만 이번 대회 개최를 계기로 예타 면제를 위한 절차를 진행할 것이라는 입장인데요.

아직 구체적인 로드맵을 제시하지 못하고 있는 상황입니다.

예산확보를 위한 절차도 남아있고, 세종시 건설과 관련해서는 행복청과 논의해야 하는 단계라 아직 결론이 난 부분이 없는 상황인거죠.

반면 충남의 경우, 천안에 건설 계획 중인 축구종합센터를 제외하고는 모두 기존 경기장과 대학 체육관을 이용할 계획을 밝히고 있어서 대전과 세종 역시 저비용 고효율 대회를 공언한 만큼, 이런 대안을 찾을 순 없었는지 아쉬움이 남기도 합니다.

게다가 대회 필수종목 15개 가운데 절반에 달하는 7개 종목이 충북에서 열립니다.

대전과 세종의 경우 개, 폐회식과 특정 종목 경기를 위해서 수천억 원이 들어가는 경기장을 새로 짓는 게 가능할지 가늠하기 어려운 상황입니다.

[앵커]

그동안 다른 지역에서도 국제 대회 이후 시설 활용 부문에서 많은 혈세를 투입하다 보니, 대회 이후 시설 활용 부문도 반드시 고려해야 할 부분으로 꼽히는데요.

어떤 점을 고려해야 할까요?

[기자]

네, 맞습니다.

국제대회를 계기로 지역에 좋은 시설들이 들어오면 정말 반가운 일이죠.

하지만 해당 시설들은 단순히 국제 행사만을 위한 것이 아닌 이후 활용방안도 고민해야 한다는 게 현실적인 목소립니다.

2018년 평창동계올림픽 이후, 관련 시설의 유지보수 같은 뒤처리를 강원도가 맡고 있는데요.

매년 40억 원 이상의 세금이 유지비로 쓰이면서 지금까지 2백억 원 넘게 투입됐다는 지적들이 나오는 게 사실입니다.

또 국가보조금으로 건립된 경기장의 경우 민간 매각이 불가능하다는 유권해석이 나오면서 수익성을 쫓기도 어려워서 매년 10억 원이 넘는 운영비까지 감당하고 있거든요.

광주는 이미 2015년 하계 세계대학경기대회를 개최한 경험이 있는데요.

대회 이후, 체육시설들의 활용도를 놓고 수익성과 공익성이라는 두 마리 토끼를 잡기 위한 고심이 깊은 것도 사실입니다.

때문에 오는 2027년 하계 세계대학경기대회 개최를 앞둔 충청권이 타산지석으로 삼아야 할 선례로 꼽을 수 있겠습니다.

이어서 관련 내용, 보도국 박지은 기자와 좀 더 자세히 짚어보겠습니다.

앞서 보셨듯이 충청권 4개 시도가 공동으로 2027년 하계 세계대학경기대회 유치에 성공했습니다.

먼저, 기대 효과부터 짚어볼까요?

[기자]

네, 국제대학스포츠연맹이 주관하는 세계대학경기대회는 2년마다 홀수 해에 열리는데요.

오는 2027년 8월 1일부터 12일 동안 충청권에서 열리게 됩니다.

150개국에서 만 5천여 명이 참여해 농구, 태권도 등 18개 종목에서 기량을 뽐내게 되는데요.

총 사업비는 5천812억 원으로 국비 천7백억 원, 지방비 3천억 원이 투입될 것으로 예상됩니다.

이에 대해 세계대학경기대회 추진단이 인용한 2020년 한국스포츠정책과학원 자료를 보면, 경제적 효과가 2조 7천억 원, 취업 효과가 만 4백여 명으로 추산됐습니다.

물론 코로나19 상황이 고려된 결과는 아닙니다만, 2015년 광주 유니버시아드대회 경우, 투자액 대비 지역 경제효과를 155%로, 2017년 타이페이 대회는 143%로 수익을 창출했다고 조사됐습니다.

앞서 같은 대회를 치른 수도권을 비롯해 영호남권 모두 국비 지원이 가능한 국제경기대회를 최소 2번 이상 연 경험이 있는데 충청권은 이번이 처음인데다 충청 4개 시도가 한뜻을 모아 성과를 이룬 만큼 메가시티로 가는 발판을 마련했다는 의미도 부여할 수 있겠습니다.

[앵커]

특히 이번 대회 유치는 충청권 4개 시도가 힘을 합쳐 이뤄낸 성과라는 점이 눈에 띄는데요.

기대만큼 우려의 목소리도 나오고 있죠?

[기자]

네, 그렇습니다.

오는 2027년 세계대학경기대회의 개회식과 폐회식 장소는 대전과 세종으로 정해졌는데요.

두 지역 모두 개폐회식 장소가 아직 지어지지 않은, 사실 건설을 위한 구체적인 계획조차 없는 경기장이라는 점이 우려의 핵심입니다.

대전은 한밭종합운동장이 있지만 현재 새 야구장 건설사업이 진행 중이라 쓸 수 없고 이번 대회를 치르기 위해서는 종합경기장을 새로 지어야 합니다.

그래서 대전시는 학하동에 부지면적 76만 제곱미터 규모로 5천억 원이 넘는 예산을 들여 서남부 종합스포츠타운을 조성할 계획입니다.

현재 타당성 조사가 진행 중인에 결과는 내년 4월 이후에 발표될 것으로 보입니다.

하지만 신축 경기장 부지에 대한 그린벨트 해제 여부도 아직 결정된 바가 없고 예산 역시 타당성 조사 용역 비용 이외에는 확정된 게 없습니다.

때문에 행정절차가 늦어질 경우 2027년까지 완공할 수 있을지도 지켜봐야 할 문젠데요.

대전시는 만약 대회가 열리는 2027년 8월까지 건설이 어려울 경우 대전월드컵경기장에서 개회식을 열 수도 있다는 입장입니다.

세종시도 상황이 비슷합니다.

세종시도 대평동 일대에 세종종합경기장을 새로 짓겠다는 계획인데요.

2020년부터 예비타당성 조사를 실시하려 했지만, 경제성이 부족하다는 이유로 중단했습니다.

하지만 이번 대회 개최를 계기로 예타 면제를 위한 절차를 진행할 것이라는 입장인데요.

아직 구체적인 로드맵을 제시하지 못하고 있는 상황입니다.

예산확보를 위한 절차도 남아있고, 세종시 건설과 관련해서는 행복청과 논의해야 하는 단계라 아직 결론이 난 부분이 없는 상황인거죠.

반면 충남의 경우, 천안에 건설 계획 중인 축구종합센터를 제외하고는 모두 기존 경기장과 대학 체육관을 이용할 계획을 밝히고 있어서 대전과 세종 역시 저비용 고효율 대회를 공언한 만큼, 이런 대안을 찾을 순 없었는지 아쉬움이 남기도 합니다.

게다가 대회 필수종목 15개 가운데 절반에 달하는 7개 종목이 충북에서 열립니다.

대전과 세종의 경우 개, 폐회식과 특정 종목 경기를 위해서 수천억 원이 들어가는 경기장을 새로 짓는 게 가능할지 가늠하기 어려운 상황입니다.

[앵커]

그동안 다른 지역에서도 국제 대회 이후 시설 활용 부문에서 많은 혈세를 투입하다 보니, 대회 이후 시설 활용 부문도 반드시 고려해야 할 부분으로 꼽히는데요.

어떤 점을 고려해야 할까요?

[기자]

네, 맞습니다.

국제대회를 계기로 지역에 좋은 시설들이 들어오면 정말 반가운 일이죠.

하지만 해당 시설들은 단순히 국제 행사만을 위한 것이 아닌 이후 활용방안도 고민해야 한다는 게 현실적인 목소립니다.

2018년 평창동계올림픽 이후, 관련 시설의 유지보수 같은 뒤처리를 강원도가 맡고 있는데요.

매년 40억 원 이상의 세금이 유지비로 쓰이면서 지금까지 2백억 원 넘게 투입됐다는 지적들이 나오는 게 사실입니다.

또 국가보조금으로 건립된 경기장의 경우 민간 매각이 불가능하다는 유권해석이 나오면서 수익성을 쫓기도 어려워서 매년 10억 원이 넘는 운영비까지 감당하고 있거든요.

광주는 이미 2015년 하계 세계대학경기대회를 개최한 경험이 있는데요.

대회 이후, 체육시설들의 활용도를 놓고 수익성과 공익성이라는 두 마리 토끼를 잡기 위한 고심이 깊은 것도 사실입니다.

때문에 오는 2027년 하계 세계대학경기대회 개최를 앞둔 충청권이 타산지석으로 삼아야 할 선례로 꼽을 수 있겠습니다.

-

-

박지은 기자 now@kbs.co.kr

박지은 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[단독] “1년 새 1㎝” 철도공사에 땅 꺼지는 무안공항](/data/news/2025/05/09/20250509_TpbjP4.png)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.