광양제철소 ‘철광석 빗물’ 유출…30여 년 방치

입력 2023.03.23 (19:18)

수정 2023.03.23 (19:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

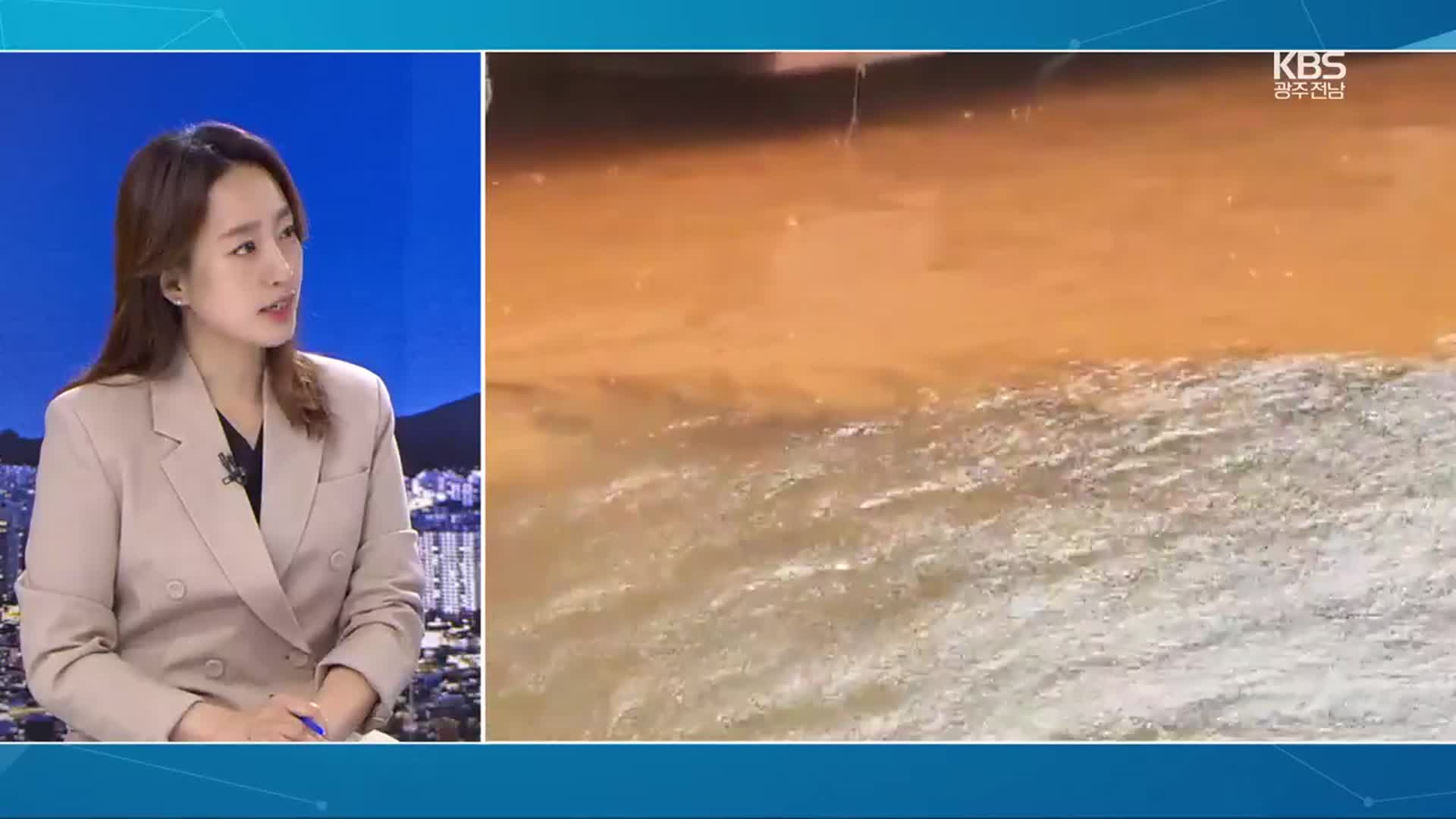

KBS는 포스코 광양제철소 원료부두에서 철광석이 섞인 빗물이 해상으로 유출되고 있다는 문제점, 연속보도했는데요.

오늘은 취재기자와 함께 자세한 내용, 정리해보겠습니다.

최혜진 기자, 지난 주부터 보도를 시작했는데, 내용 다시 한 번 짚어볼까요?

[기자]

지난 12일이죠.

당시에 광양에 10밀리미터 안팎의 비가 내렸는데요.

배 한 척이 광양제철소 인근 해상을 지나다가 짙은 황토색 물이 원료부두에서 바다로 흘러나가는 걸 본 겁니다.

이걸 휴대전화로 급히 촬영하면서 제보로 이어졌습니다.

당시 촬영한 주민은 비가 적게 내린 상황인데도 많은 양의 오염수가 유출되는 걸 보고 상황이 심각하다고 판단한 거죠.

[앵커]

그런데 그런 상황이 처음이 아니었다면서요?

[기자]

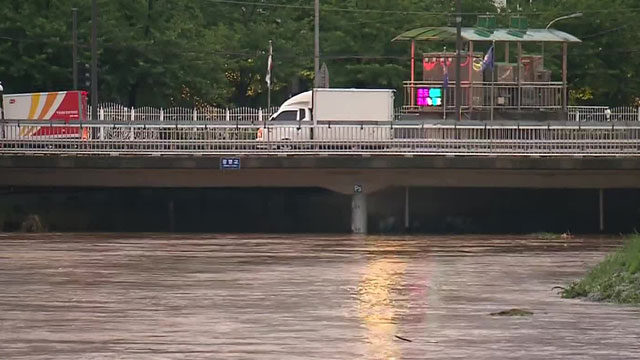

어민들이 비만 내리면 붉은 오염수가 바다로 흘러드는 것을 보고 그동안에도 제철소에 문제제기를 해온 것으로 확인됐습니다.

지난 1월에 사흘 동안 50밀리미터 정도의 비가 내린 적이 있는데, 그 때도 비슷한 상황이었고, 당시 어민회가 공문을 보내 문제를 제기했습니다.

원료부두는 하역 능력이 연간 9천 9백만톤, 그러니까 1억 톤 가까운 엄청난 양인데요,

제철소 안쪽 해상에 있다보니 관계자가 아닌 이상 그곳에서 무슨 일이 일어나는 지 전혀 알 수 없는 것이죠.

해상 쪽에서 배를 타고 가야 접근할 수 있는데, 그래서 어민들이 상황을 확인한 겁니다.

취재진에게도 보안시설이라며 지금까지 공개하지 않고 있습니다.

[앵커]

바다로 흘러간 그 붉은 색 물이, 철광석 등이 섞인 빗물 오염수로 밝혀졌죠?

[기자]

네, 그렇습니다.

취재가 시작되자 포스코 측은 부두에 떨어진 철광석이 빗물에 씻겨 바다로 흘러간 것이라고 곧바로 인정했습니다.

앞서 말씀드린대로 이미 어민들이 민원을 제기했기 때문에 문제가 될 거라는 점을 있었던 것이죠.

철광석이나 석탄을 싣고 온 대형 선박이 원료부두에 접안해서 하역을 하는데, 외부에 노출돼 있습니다

그래서 하역하는 과정에 원자재가 해상으로 떨어지기도 하고요.

일부는 부두 바닥에 쌓여서 가루들이 빗물에 씻겨 해상에 유출돼 온 겁니다.

하역한 원자재는 컨베이어 벨트로 수송하는데, 이 시설도 모두 개방형이어서 비산될 수밖에 없는 구조입니다.

이 때문에 부두를 사용한 1990년부터 사실상 무방비상태로 바다로 흘러든 것으로 추정됩니다.

[앵커]

이렇게 빗물에 씻겨나가는 오염 물질들, 비점 오염원이라고 하죠.

원료부두에 이걸 처리하는 시설이 없었다는 건데 이게 가장 이해가 안 되는 부분이네요.

[기자]

비점오염원에 대한 법이 시행된 게 2006년입니다.

이 법에 따르면 광양제철소는 당연히 비점오염원 저감시설을 설치해야하는 사업장이죠.

그래서 2006년 이후에 건설한 원료부두 6번, 7번 접안시설은 저감시설이 설치가 됐습니다.

그런데 법 시행 전에 지은 시설은 의무 설치 대상이 아닙니다.

1번에서 5번까지 접안시설은 법 시행 전에 지어졌습니다.

그래서 하역량이 훨씬 많은 부두인데도 제외된 겁니다.

법의 허점이 있는 것이죠.

[앵커]

그럼 나중에 지은 부두에만 비점오염원 저감시설이 있다는 건, 반드시 필요하다는 의미일텐데,

기존에 지은 부두는 이렇게 방치해도 된다는 건가요?

[기자]

그래서 환경부도 기존 부두에도 저감시설을 설치해야한다고 판단했던 것 같습니다.

2021년부터는 환경부가 제철소의 모든 환경오염 배출 시설을 한번에 허가하는 이른바 통합허가 제도가 시행됐는데요.

당시 허가 조건이 기존 5개 접안시설에도 비점오염원 저감 시설을 설치하는 것이었습니다.

그런데 그 시기가 2025년까지였고요.

결국 통합 허가 이후로도 4년이라는 시간적인 여유를 준 셈입니다.

[앵커]

그럼 그 사이에 철광석이나 석탄이 날리고 바다에 유출되는 문제에 대해서는 대책이 없었나요?

[기자]

그 문제가 사실상 방치됐습니다.

앞서 말씀드린 것처럼 광양제철소 지도검점 권한은 환경부 산하 영산강유역환경청이 갖고 있는데요.

허가 조건 이외에 어떤 조치도 없었습니다.

해수부도 해양 오염에 대해서 면밀하게 들여다보지 않았고, 항만공사도 별다른 대책을 세우지 않았습니다.

광양시도 아무런 권한이 없다는 이유로 적극적으로 나서고 있지 않았고요.

환경청은 이번에 문제가 불거진 뒤에야 제철소 측에 대책을 빨리 수립하라고 개선을 요구하고 있는 상황입니다.

[앵커]

그럼 광양제철소는 어떤 대책을 내놓고 있습니까?

[기자]

접안시설 이음새에서 철광석 새어나가는 걸 막겠다.

오염수가 바다로 흘러가지 않도록 방지턱을 만들고 배수로를 확보하겠다 이런 계획을 내놓고 있습니다

장기적으로 부두에 비점오염원 저감시설을 설치하기 위한 기술 검토를 하고 있다고 밝힌 정도입니다.

[앵커]

30년 넘게 이런 상황이 이어져 왔다고 볼 수 있는데, 바닷속 상황은 어떨까요?

[기자]

그래서 어민회는 이 부분에 대한 외부기관의 전문적인 연구 용역도 필요하다고 말합니다.

실제 어떤 영향이 있는지 판단하자는 겁니다.

여수지방해양수산청은 일단 빗물 오염수와 바닷속 시료를 채취해 중금속 오염도를 조사할 예정입니다.

철광석이나 석탄이 해상에 유출되면 폐기물로 보기 때문에 해경이 이 부분을 수사하고 있습니다.

관계 기관이 뒤늦게나마 얼마나 의지를 가지고 조치할 지 지켜봐야할 것 같습니다.

KBS는 포스코 광양제철소 원료부두에서 철광석이 섞인 빗물이 해상으로 유출되고 있다는 문제점, 연속보도했는데요.

오늘은 취재기자와 함께 자세한 내용, 정리해보겠습니다.

최혜진 기자, 지난 주부터 보도를 시작했는데, 내용 다시 한 번 짚어볼까요?

[기자]

지난 12일이죠.

당시에 광양에 10밀리미터 안팎의 비가 내렸는데요.

배 한 척이 광양제철소 인근 해상을 지나다가 짙은 황토색 물이 원료부두에서 바다로 흘러나가는 걸 본 겁니다.

이걸 휴대전화로 급히 촬영하면서 제보로 이어졌습니다.

당시 촬영한 주민은 비가 적게 내린 상황인데도 많은 양의 오염수가 유출되는 걸 보고 상황이 심각하다고 판단한 거죠.

[앵커]

그런데 그런 상황이 처음이 아니었다면서요?

[기자]

어민들이 비만 내리면 붉은 오염수가 바다로 흘러드는 것을 보고 그동안에도 제철소에 문제제기를 해온 것으로 확인됐습니다.

지난 1월에 사흘 동안 50밀리미터 정도의 비가 내린 적이 있는데, 그 때도 비슷한 상황이었고, 당시 어민회가 공문을 보내 문제를 제기했습니다.

원료부두는 하역 능력이 연간 9천 9백만톤, 그러니까 1억 톤 가까운 엄청난 양인데요,

제철소 안쪽 해상에 있다보니 관계자가 아닌 이상 그곳에서 무슨 일이 일어나는 지 전혀 알 수 없는 것이죠.

해상 쪽에서 배를 타고 가야 접근할 수 있는데, 그래서 어민들이 상황을 확인한 겁니다.

취재진에게도 보안시설이라며 지금까지 공개하지 않고 있습니다.

[앵커]

바다로 흘러간 그 붉은 색 물이, 철광석 등이 섞인 빗물 오염수로 밝혀졌죠?

[기자]

네, 그렇습니다.

취재가 시작되자 포스코 측은 부두에 떨어진 철광석이 빗물에 씻겨 바다로 흘러간 것이라고 곧바로 인정했습니다.

앞서 말씀드린대로 이미 어민들이 민원을 제기했기 때문에 문제가 될 거라는 점을 있었던 것이죠.

철광석이나 석탄을 싣고 온 대형 선박이 원료부두에 접안해서 하역을 하는데, 외부에 노출돼 있습니다

그래서 하역하는 과정에 원자재가 해상으로 떨어지기도 하고요.

일부는 부두 바닥에 쌓여서 가루들이 빗물에 씻겨 해상에 유출돼 온 겁니다.

하역한 원자재는 컨베이어 벨트로 수송하는데, 이 시설도 모두 개방형이어서 비산될 수밖에 없는 구조입니다.

이 때문에 부두를 사용한 1990년부터 사실상 무방비상태로 바다로 흘러든 것으로 추정됩니다.

[앵커]

이렇게 빗물에 씻겨나가는 오염 물질들, 비점 오염원이라고 하죠.

원료부두에 이걸 처리하는 시설이 없었다는 건데 이게 가장 이해가 안 되는 부분이네요.

[기자]

비점오염원에 대한 법이 시행된 게 2006년입니다.

이 법에 따르면 광양제철소는 당연히 비점오염원 저감시설을 설치해야하는 사업장이죠.

그래서 2006년 이후에 건설한 원료부두 6번, 7번 접안시설은 저감시설이 설치가 됐습니다.

그런데 법 시행 전에 지은 시설은 의무 설치 대상이 아닙니다.

1번에서 5번까지 접안시설은 법 시행 전에 지어졌습니다.

그래서 하역량이 훨씬 많은 부두인데도 제외된 겁니다.

법의 허점이 있는 것이죠.

[앵커]

그럼 나중에 지은 부두에만 비점오염원 저감시설이 있다는 건, 반드시 필요하다는 의미일텐데,

기존에 지은 부두는 이렇게 방치해도 된다는 건가요?

[기자]

그래서 환경부도 기존 부두에도 저감시설을 설치해야한다고 판단했던 것 같습니다.

2021년부터는 환경부가 제철소의 모든 환경오염 배출 시설을 한번에 허가하는 이른바 통합허가 제도가 시행됐는데요.

당시 허가 조건이 기존 5개 접안시설에도 비점오염원 저감 시설을 설치하는 것이었습니다.

그런데 그 시기가 2025년까지였고요.

결국 통합 허가 이후로도 4년이라는 시간적인 여유를 준 셈입니다.

[앵커]

그럼 그 사이에 철광석이나 석탄이 날리고 바다에 유출되는 문제에 대해서는 대책이 없었나요?

[기자]

그 문제가 사실상 방치됐습니다.

앞서 말씀드린 것처럼 광양제철소 지도검점 권한은 환경부 산하 영산강유역환경청이 갖고 있는데요.

허가 조건 이외에 어떤 조치도 없었습니다.

해수부도 해양 오염에 대해서 면밀하게 들여다보지 않았고, 항만공사도 별다른 대책을 세우지 않았습니다.

광양시도 아무런 권한이 없다는 이유로 적극적으로 나서고 있지 않았고요.

환경청은 이번에 문제가 불거진 뒤에야 제철소 측에 대책을 빨리 수립하라고 개선을 요구하고 있는 상황입니다.

[앵커]

그럼 광양제철소는 어떤 대책을 내놓고 있습니까?

[기자]

접안시설 이음새에서 철광석 새어나가는 걸 막겠다.

오염수가 바다로 흘러가지 않도록 방지턱을 만들고 배수로를 확보하겠다 이런 계획을 내놓고 있습니다

장기적으로 부두에 비점오염원 저감시설을 설치하기 위한 기술 검토를 하고 있다고 밝힌 정도입니다.

[앵커]

30년 넘게 이런 상황이 이어져 왔다고 볼 수 있는데, 바닷속 상황은 어떨까요?

[기자]

그래서 어민회는 이 부분에 대한 외부기관의 전문적인 연구 용역도 필요하다고 말합니다.

실제 어떤 영향이 있는지 판단하자는 겁니다.

여수지방해양수산청은 일단 빗물 오염수와 바닷속 시료를 채취해 중금속 오염도를 조사할 예정입니다.

철광석이나 석탄이 해상에 유출되면 폐기물로 보기 때문에 해경이 이 부분을 수사하고 있습니다.

관계 기관이 뒤늦게나마 얼마나 의지를 가지고 조치할 지 지켜봐야할 것 같습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 광양제철소 ‘철광석 빗물’ 유출…30여 년 방치

-

- 입력 2023-03-23 19:18:46

- 수정2023-03-23 19:26:52

[앵커]

KBS는 포스코 광양제철소 원료부두에서 철광석이 섞인 빗물이 해상으로 유출되고 있다는 문제점, 연속보도했는데요.

오늘은 취재기자와 함께 자세한 내용, 정리해보겠습니다.

최혜진 기자, 지난 주부터 보도를 시작했는데, 내용 다시 한 번 짚어볼까요?

[기자]

지난 12일이죠.

당시에 광양에 10밀리미터 안팎의 비가 내렸는데요.

배 한 척이 광양제철소 인근 해상을 지나다가 짙은 황토색 물이 원료부두에서 바다로 흘러나가는 걸 본 겁니다.

이걸 휴대전화로 급히 촬영하면서 제보로 이어졌습니다.

당시 촬영한 주민은 비가 적게 내린 상황인데도 많은 양의 오염수가 유출되는 걸 보고 상황이 심각하다고 판단한 거죠.

[앵커]

그런데 그런 상황이 처음이 아니었다면서요?

[기자]

어민들이 비만 내리면 붉은 오염수가 바다로 흘러드는 것을 보고 그동안에도 제철소에 문제제기를 해온 것으로 확인됐습니다.

지난 1월에 사흘 동안 50밀리미터 정도의 비가 내린 적이 있는데, 그 때도 비슷한 상황이었고, 당시 어민회가 공문을 보내 문제를 제기했습니다.

원료부두는 하역 능력이 연간 9천 9백만톤, 그러니까 1억 톤 가까운 엄청난 양인데요,

제철소 안쪽 해상에 있다보니 관계자가 아닌 이상 그곳에서 무슨 일이 일어나는 지 전혀 알 수 없는 것이죠.

해상 쪽에서 배를 타고 가야 접근할 수 있는데, 그래서 어민들이 상황을 확인한 겁니다.

취재진에게도 보안시설이라며 지금까지 공개하지 않고 있습니다.

[앵커]

바다로 흘러간 그 붉은 색 물이, 철광석 등이 섞인 빗물 오염수로 밝혀졌죠?

[기자]

네, 그렇습니다.

취재가 시작되자 포스코 측은 부두에 떨어진 철광석이 빗물에 씻겨 바다로 흘러간 것이라고 곧바로 인정했습니다.

앞서 말씀드린대로 이미 어민들이 민원을 제기했기 때문에 문제가 될 거라는 점을 있었던 것이죠.

철광석이나 석탄을 싣고 온 대형 선박이 원료부두에 접안해서 하역을 하는데, 외부에 노출돼 있습니다

그래서 하역하는 과정에 원자재가 해상으로 떨어지기도 하고요.

일부는 부두 바닥에 쌓여서 가루들이 빗물에 씻겨 해상에 유출돼 온 겁니다.

하역한 원자재는 컨베이어 벨트로 수송하는데, 이 시설도 모두 개방형이어서 비산될 수밖에 없는 구조입니다.

이 때문에 부두를 사용한 1990년부터 사실상 무방비상태로 바다로 흘러든 것으로 추정됩니다.

[앵커]

이렇게 빗물에 씻겨나가는 오염 물질들, 비점 오염원이라고 하죠.

원료부두에 이걸 처리하는 시설이 없었다는 건데 이게 가장 이해가 안 되는 부분이네요.

[기자]

비점오염원에 대한 법이 시행된 게 2006년입니다.

이 법에 따르면 광양제철소는 당연히 비점오염원 저감시설을 설치해야하는 사업장이죠.

그래서 2006년 이후에 건설한 원료부두 6번, 7번 접안시설은 저감시설이 설치가 됐습니다.

그런데 법 시행 전에 지은 시설은 의무 설치 대상이 아닙니다.

1번에서 5번까지 접안시설은 법 시행 전에 지어졌습니다.

그래서 하역량이 훨씬 많은 부두인데도 제외된 겁니다.

법의 허점이 있는 것이죠.

[앵커]

그럼 나중에 지은 부두에만 비점오염원 저감시설이 있다는 건, 반드시 필요하다는 의미일텐데,

기존에 지은 부두는 이렇게 방치해도 된다는 건가요?

[기자]

그래서 환경부도 기존 부두에도 저감시설을 설치해야한다고 판단했던 것 같습니다.

2021년부터는 환경부가 제철소의 모든 환경오염 배출 시설을 한번에 허가하는 이른바 통합허가 제도가 시행됐는데요.

당시 허가 조건이 기존 5개 접안시설에도 비점오염원 저감 시설을 설치하는 것이었습니다.

그런데 그 시기가 2025년까지였고요.

결국 통합 허가 이후로도 4년이라는 시간적인 여유를 준 셈입니다.

[앵커]

그럼 그 사이에 철광석이나 석탄이 날리고 바다에 유출되는 문제에 대해서는 대책이 없었나요?

[기자]

그 문제가 사실상 방치됐습니다.

앞서 말씀드린 것처럼 광양제철소 지도검점 권한은 환경부 산하 영산강유역환경청이 갖고 있는데요.

허가 조건 이외에 어떤 조치도 없었습니다.

해수부도 해양 오염에 대해서 면밀하게 들여다보지 않았고, 항만공사도 별다른 대책을 세우지 않았습니다.

광양시도 아무런 권한이 없다는 이유로 적극적으로 나서고 있지 않았고요.

환경청은 이번에 문제가 불거진 뒤에야 제철소 측에 대책을 빨리 수립하라고 개선을 요구하고 있는 상황입니다.

[앵커]

그럼 광양제철소는 어떤 대책을 내놓고 있습니까?

[기자]

접안시설 이음새에서 철광석 새어나가는 걸 막겠다.

오염수가 바다로 흘러가지 않도록 방지턱을 만들고 배수로를 확보하겠다 이런 계획을 내놓고 있습니다

장기적으로 부두에 비점오염원 저감시설을 설치하기 위한 기술 검토를 하고 있다고 밝힌 정도입니다.

[앵커]

30년 넘게 이런 상황이 이어져 왔다고 볼 수 있는데, 바닷속 상황은 어떨까요?

[기자]

그래서 어민회는 이 부분에 대한 외부기관의 전문적인 연구 용역도 필요하다고 말합니다.

실제 어떤 영향이 있는지 판단하자는 겁니다.

여수지방해양수산청은 일단 빗물 오염수와 바닷속 시료를 채취해 중금속 오염도를 조사할 예정입니다.

철광석이나 석탄이 해상에 유출되면 폐기물로 보기 때문에 해경이 이 부분을 수사하고 있습니다.

관계 기관이 뒤늦게나마 얼마나 의지를 가지고 조치할 지 지켜봐야할 것 같습니다.

KBS는 포스코 광양제철소 원료부두에서 철광석이 섞인 빗물이 해상으로 유출되고 있다는 문제점, 연속보도했는데요.

오늘은 취재기자와 함께 자세한 내용, 정리해보겠습니다.

최혜진 기자, 지난 주부터 보도를 시작했는데, 내용 다시 한 번 짚어볼까요?

[기자]

지난 12일이죠.

당시에 광양에 10밀리미터 안팎의 비가 내렸는데요.

배 한 척이 광양제철소 인근 해상을 지나다가 짙은 황토색 물이 원료부두에서 바다로 흘러나가는 걸 본 겁니다.

이걸 휴대전화로 급히 촬영하면서 제보로 이어졌습니다.

당시 촬영한 주민은 비가 적게 내린 상황인데도 많은 양의 오염수가 유출되는 걸 보고 상황이 심각하다고 판단한 거죠.

[앵커]

그런데 그런 상황이 처음이 아니었다면서요?

[기자]

어민들이 비만 내리면 붉은 오염수가 바다로 흘러드는 것을 보고 그동안에도 제철소에 문제제기를 해온 것으로 확인됐습니다.

지난 1월에 사흘 동안 50밀리미터 정도의 비가 내린 적이 있는데, 그 때도 비슷한 상황이었고, 당시 어민회가 공문을 보내 문제를 제기했습니다.

원료부두는 하역 능력이 연간 9천 9백만톤, 그러니까 1억 톤 가까운 엄청난 양인데요,

제철소 안쪽 해상에 있다보니 관계자가 아닌 이상 그곳에서 무슨 일이 일어나는 지 전혀 알 수 없는 것이죠.

해상 쪽에서 배를 타고 가야 접근할 수 있는데, 그래서 어민들이 상황을 확인한 겁니다.

취재진에게도 보안시설이라며 지금까지 공개하지 않고 있습니다.

[앵커]

바다로 흘러간 그 붉은 색 물이, 철광석 등이 섞인 빗물 오염수로 밝혀졌죠?

[기자]

네, 그렇습니다.

취재가 시작되자 포스코 측은 부두에 떨어진 철광석이 빗물에 씻겨 바다로 흘러간 것이라고 곧바로 인정했습니다.

앞서 말씀드린대로 이미 어민들이 민원을 제기했기 때문에 문제가 될 거라는 점을 있었던 것이죠.

철광석이나 석탄을 싣고 온 대형 선박이 원료부두에 접안해서 하역을 하는데, 외부에 노출돼 있습니다

그래서 하역하는 과정에 원자재가 해상으로 떨어지기도 하고요.

일부는 부두 바닥에 쌓여서 가루들이 빗물에 씻겨 해상에 유출돼 온 겁니다.

하역한 원자재는 컨베이어 벨트로 수송하는데, 이 시설도 모두 개방형이어서 비산될 수밖에 없는 구조입니다.

이 때문에 부두를 사용한 1990년부터 사실상 무방비상태로 바다로 흘러든 것으로 추정됩니다.

[앵커]

이렇게 빗물에 씻겨나가는 오염 물질들, 비점 오염원이라고 하죠.

원료부두에 이걸 처리하는 시설이 없었다는 건데 이게 가장 이해가 안 되는 부분이네요.

[기자]

비점오염원에 대한 법이 시행된 게 2006년입니다.

이 법에 따르면 광양제철소는 당연히 비점오염원 저감시설을 설치해야하는 사업장이죠.

그래서 2006년 이후에 건설한 원료부두 6번, 7번 접안시설은 저감시설이 설치가 됐습니다.

그런데 법 시행 전에 지은 시설은 의무 설치 대상이 아닙니다.

1번에서 5번까지 접안시설은 법 시행 전에 지어졌습니다.

그래서 하역량이 훨씬 많은 부두인데도 제외된 겁니다.

법의 허점이 있는 것이죠.

[앵커]

그럼 나중에 지은 부두에만 비점오염원 저감시설이 있다는 건, 반드시 필요하다는 의미일텐데,

기존에 지은 부두는 이렇게 방치해도 된다는 건가요?

[기자]

그래서 환경부도 기존 부두에도 저감시설을 설치해야한다고 판단했던 것 같습니다.

2021년부터는 환경부가 제철소의 모든 환경오염 배출 시설을 한번에 허가하는 이른바 통합허가 제도가 시행됐는데요.

당시 허가 조건이 기존 5개 접안시설에도 비점오염원 저감 시설을 설치하는 것이었습니다.

그런데 그 시기가 2025년까지였고요.

결국 통합 허가 이후로도 4년이라는 시간적인 여유를 준 셈입니다.

[앵커]

그럼 그 사이에 철광석이나 석탄이 날리고 바다에 유출되는 문제에 대해서는 대책이 없었나요?

[기자]

그 문제가 사실상 방치됐습니다.

앞서 말씀드린 것처럼 광양제철소 지도검점 권한은 환경부 산하 영산강유역환경청이 갖고 있는데요.

허가 조건 이외에 어떤 조치도 없었습니다.

해수부도 해양 오염에 대해서 면밀하게 들여다보지 않았고, 항만공사도 별다른 대책을 세우지 않았습니다.

광양시도 아무런 권한이 없다는 이유로 적극적으로 나서고 있지 않았고요.

환경청은 이번에 문제가 불거진 뒤에야 제철소 측에 대책을 빨리 수립하라고 개선을 요구하고 있는 상황입니다.

[앵커]

그럼 광양제철소는 어떤 대책을 내놓고 있습니까?

[기자]

접안시설 이음새에서 철광석 새어나가는 걸 막겠다.

오염수가 바다로 흘러가지 않도록 방지턱을 만들고 배수로를 확보하겠다 이런 계획을 내놓고 있습니다

장기적으로 부두에 비점오염원 저감시설을 설치하기 위한 기술 검토를 하고 있다고 밝힌 정도입니다.

[앵커]

30년 넘게 이런 상황이 이어져 왔다고 볼 수 있는데, 바닷속 상황은 어떨까요?

[기자]

그래서 어민회는 이 부분에 대한 외부기관의 전문적인 연구 용역도 필요하다고 말합니다.

실제 어떤 영향이 있는지 판단하자는 겁니다.

여수지방해양수산청은 일단 빗물 오염수와 바닷속 시료를 채취해 중금속 오염도를 조사할 예정입니다.

철광석이나 석탄이 해상에 유출되면 폐기물로 보기 때문에 해경이 이 부분을 수사하고 있습니다.

관계 기관이 뒤늦게나마 얼마나 의지를 가지고 조치할 지 지켜봐야할 것 같습니다.

-

-

최혜진 기자 join@kbs.co.kr

최혜진 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[집중취재] “학교 밖 청소년 밥 굶는다”…광주시-교육청 ‘책임 미루기’](https://news.kbs.co.kr/data/news/title_image/newsmp4/gwangju/news7/2023/03/23/70_7633811.jpg)

![[영상] 거리 도배한 ‘정당 현수막’…안전까지 위협](https://news.kbs.co.kr/data/news/title_image/newsmp4/gwangju/news7/2023/03/23/90_7633832.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.