바지락 종패의 소리를 듣는 어민들

바지락 종패의 소리를 듣는 어민들"이것들(바지락 종패들) 무조건 살아야뎌.. 갈매기 먹이가 되면 안 돼야.."

지난 14일 충남 태안군 남면의 한 어촌계. 바지락 종패(어린 조개) 더미에 귀를 대고 한참 동안 소리를 듣던 어민 A씨는 깊은 한숨을 토하듯 이렇게 말했습니다.

싱싱한 바지락 종패에서는 숨 쉬는 소리가 크게 난다고 합니다. 그런데 트럭에 실려 먼 거리를 이동해온 바지락 종패에서 나는 소리가 시원치 않았나 봅니다.

개펄 살포 전 바지락 종패를 살펴보는 어민들

개펄 살포 전 바지락 종패를 살펴보는 어민들이날 A씨와 어민들은 바지락 종패 8톤을 개펄어장에 뿌렸습니다.

어민들도 큰 기대를 걸기는 어렵다는 걸 알고 있습니다. 개펄에 뿌린 바지락이 얼마나 살아남을 것 같냐고 묻는 기자의 질문에 어민들은 10분의 1이라도 살아남았으면 좋겠다고 말하기도 했습니다.

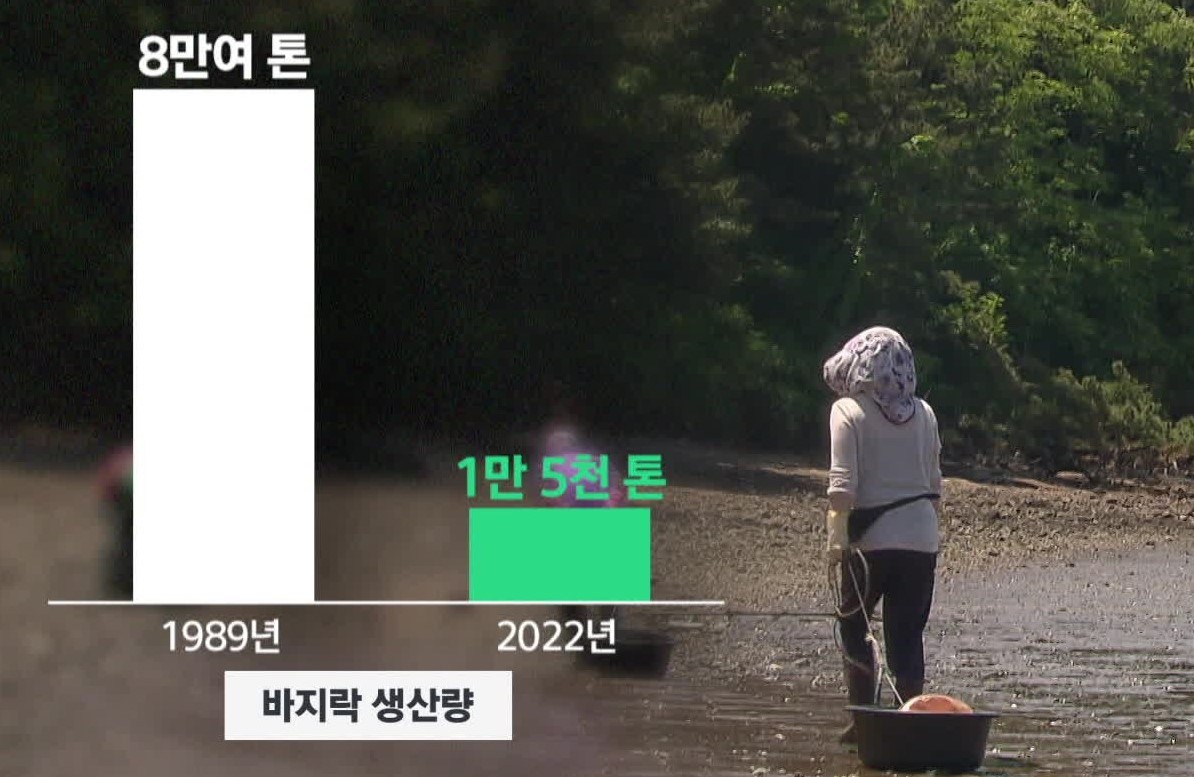

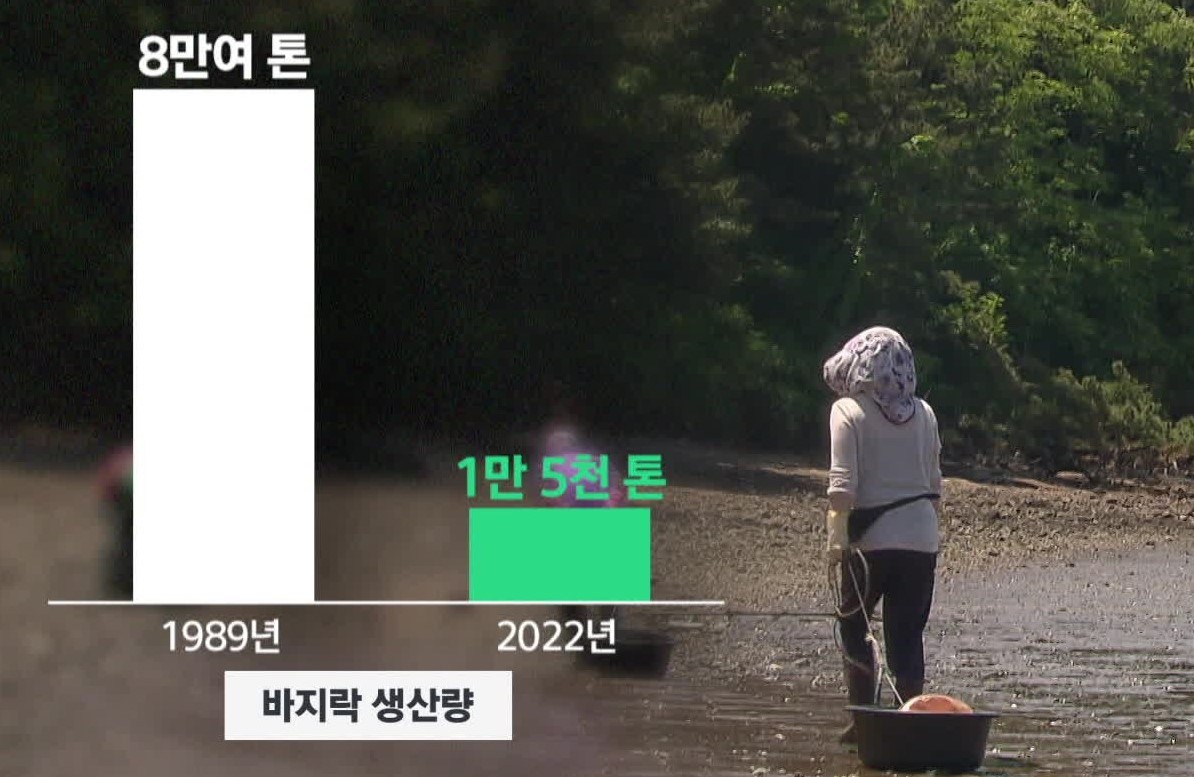

상황이 이런데도 어민들이 종패를 뿌리고 있는 건 뾰족한 대안이 없기 때문입니다. 과거 개펄에 흔하게 굴러다니던 바지락은 이제 귀한 몸이 됐습니다. 1980년대 8만여 톤에 달했던 전국 바지락 생산량은 2022년 기준 약 1만 5천 톤으로, 절반 이하로 크게 줄었습니다.

바지락뿐만이 아닙니다. 서남해안 연근해, 특히 개펄에 서식하는 조개류들의 씨가 말라가고 있습니다

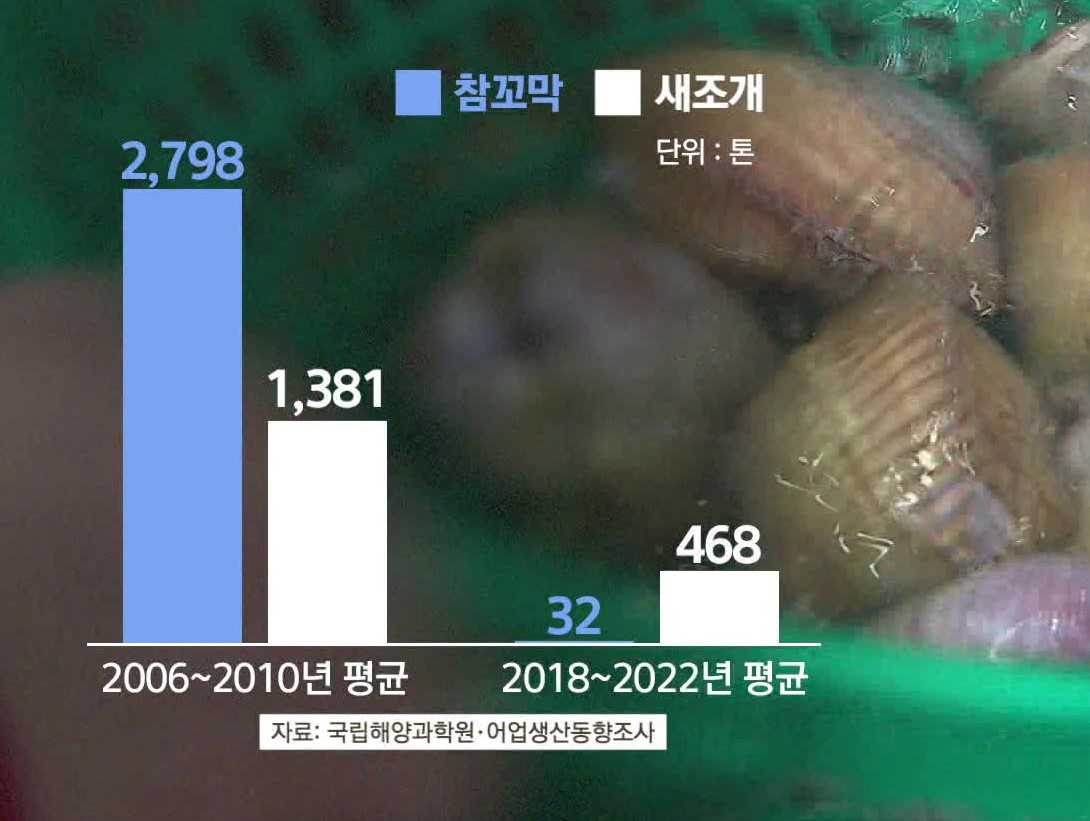

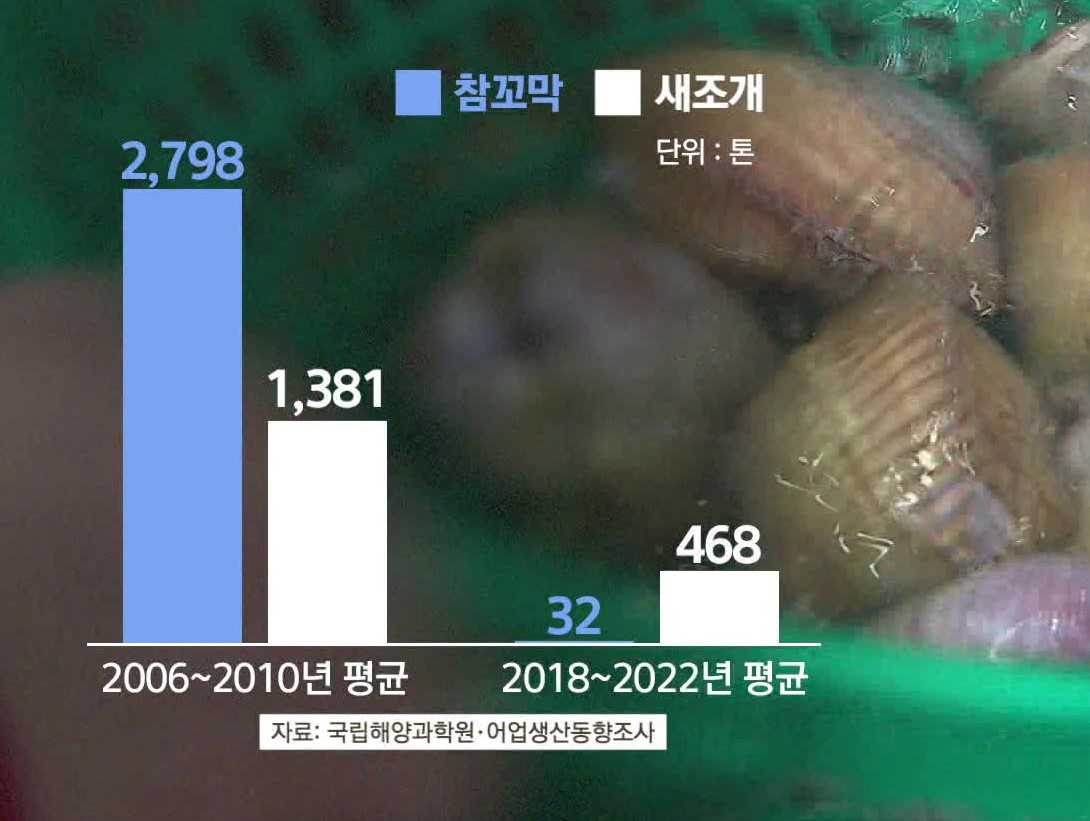

2006년~2010년 연평균 2천8백 톤 가까이 생산되던 참꼬막은 2018~2022년에는 연평균 32톤까지 줄었습니다. 지난해 잠정집계된 생산량은 10톤으로 사실상 국내에서 잡히지 않는 수준까지 내려갔습니다.

같은 기간 전국 새조개 생산량 역시 1천4백여 톤에서 460여 톤으로 감소했습니다. 특히, 2019년에는 49톤까지 생산량이 줄었고, 새조개 주산지 중의 하나였던 충남 천수만에서는 2012년부터 2019년까지 생산량이 0톤을 기록하면서 지역 명물이던 새조개 축제가 취소되는 상황까지 벌어졌습니다.

이후 종패 살포를 늘리면서 새조개 생산량이 다소 회복됐지만, 여전히 '부르는게 값'일 정도로 귀합니다. 어민들뿐만 아니라 지역에서 관련 먹거리를 판매하는 식당 상인들까지 한숨이 깊어진 이유입니다.

충남 홍성의 새조개 식당. 새조개 값이 오르면서 손님들 발길도 줄었다고 하소연합니다.

충남 홍성의 새조개 식당. 새조개 값이 오르면서 손님들 발길도 줄었다고 하소연합니다.이러다보니 어민들도, 지자체들도 당장 생산량을 회복하기 위해 종패 생산, 살포에 매달릴 수 밖에 없습니다.

종패를 이용한 조개류 생산 방식은 양식과 자연채취의 중간쯤에 있습니다.

바다에서 어미 역할을 하는 조개를 가져와서 육상에서 알을 받은 뒤에, 인공적으로 배양한 플랑크톤 등 먹이를 먹여 종패(어린 조개)를 대량 생산하는 겁니다. 종패를 개펄에 뿌리고, 수개월 뒤 종패가 성장하면 캐냅니다.

조개류 종패 연구를 맡고 있는 충남수산자원연구소의 남기웅 연구사는"원래는 바다에 자연적으로 어느정 도의 생존이 유지되어야 하기 때문에, 특정 품종이 더 이상 감소하지 않게 방어하는 차원에서 종패를 생산하고 있다"고 말했습니다.

충남 수산자원연구소의 종패 생산 현장

충남 수산자원연구소의 종패 생산 현장그렇다면, 조개류 생산이 급감하고 있는 원인은 무엇일까요? 전문가들은 해양 산성화의 영향이 큰 것으로 보고 있습니다.

해양 산성화는 말 그대로 바닷물의 산성도가 높아진다는 뜻입니다. 약알칼리성인 바다의 pH 농도가 낮아지며, 산성도가 올라간다는 겁니다.

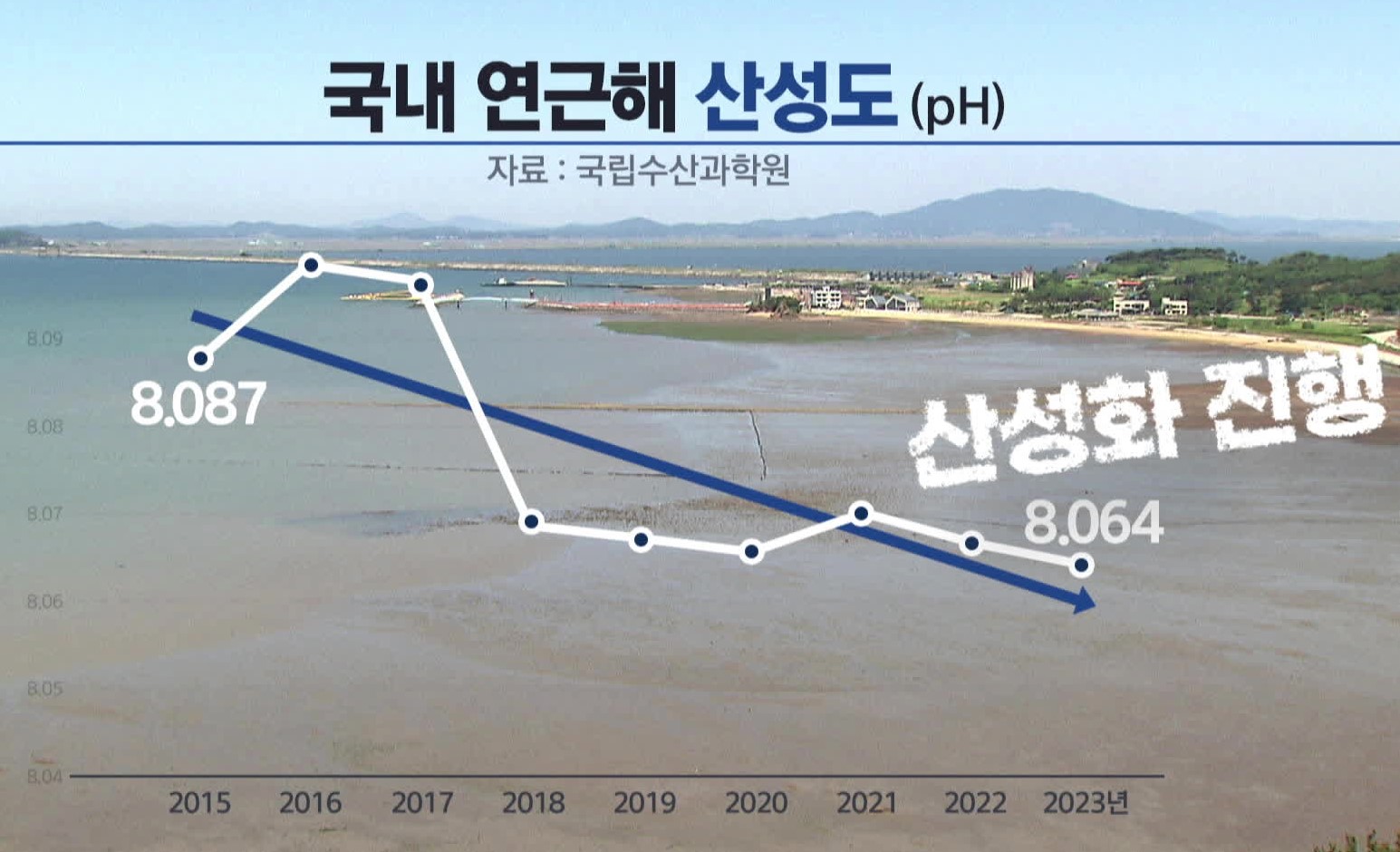

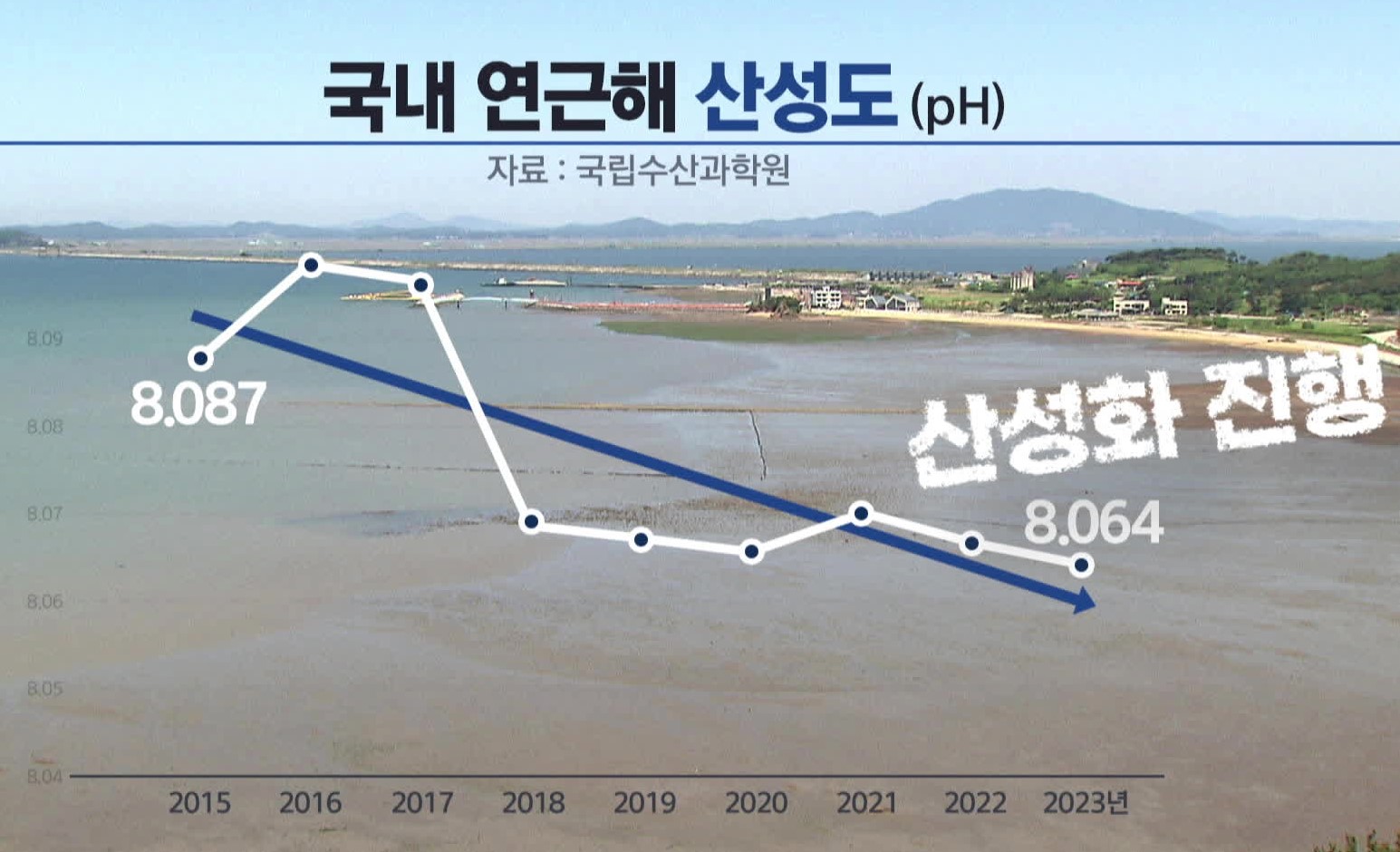

국립수산과학원은 2015년부터 동해와 남해, 서해 연안에서 1년에 3번씩 pH 농도를 측정하고 있습니다. 장마와 태풍 등 기상 조건에 따라 매년 변동이 있긴 하지만, 큰 추세에서 pH 농도는 점점 낮아지는 것으로 파악됐습니다.

측정 결과를 보면 2015년 pH 농도는 8.087이었지만, 2023년에는 8.064로 내려갔습니다. 수치로는 0.02만큼의 차이라 얼핏 크지 않아 보이지만 결과적으로는 큰 차이를 낳는 수준이라고 전문가들은 말합니다.

국립수산과학원도 바닷물의 pH 농도 감소와 관련해 "우리나라 해역의 해양 산성화 경향은 전 지구의 해양 산성화 진행 속도와 비슷한 수준"이라면서 "해양 생태계 전반에 영향을 주는 중대한 위협 요소인만큼 수산생물에 미치는 영향을 연구해 나갈 것"이라고 밝혔습니다.

충남 홍성의 개펄. 어민이 바지락을 캐고 있습니다.

충남 홍성의 개펄. 어민이 바지락을 캐고 있습니다.해양 산성화는 조개 껍데기를 구성하는 탄산칼슘의 생성을 방해합니다. 이 때문에 조개 껍질이 얇아지거나 쉽게 깨지고, 결국 조개의 생장에 지장을 줍니다. 조개뿐 아니라 산호류와 어류 등 전반적인 해양 생물의 뼈대가 만들어지는 과정에 악영향을 미친다는게 전문가들의 지적입니다.

해양 산성화의 주 요인은 대기 중의 이산화탄소가 지나치게 늘어난 데 있습니다.

국립수산과학원 출신인 김혜연 부경대 자원생물학과 초빙교수는 "바다에 이산화탄소가 정상적으로 흡수되면 탄산염이 형성이 되고, 이런 탄산염과 칼슘이 합쳐져서 패류의 껍질과 해양생물의 뼈가 되는 탄산칼슘이 만들어진다"고 설명했습니다.

하지만, " 지금 너무 많은 이산화탄소가 바닷물에 흡수되기 때문에 (산성화가 진행되고 있기 때문에) 탄산염 대신 중탄산염 (HCO3)이 만들어져서 탄산칼슘 형성이 방해 받고 있다"고 말했습니다.

| 해양 산성화 과정 대기 중 CO₂(이산화탄소) 해수 용해 → 해수 중 CO₂+H₂O(물) 반응 → 해수 중 HCO3(중탄산염) 생성 ▶ 해수 중 탄산칼슘(패류 껍질 성분) 감소 |

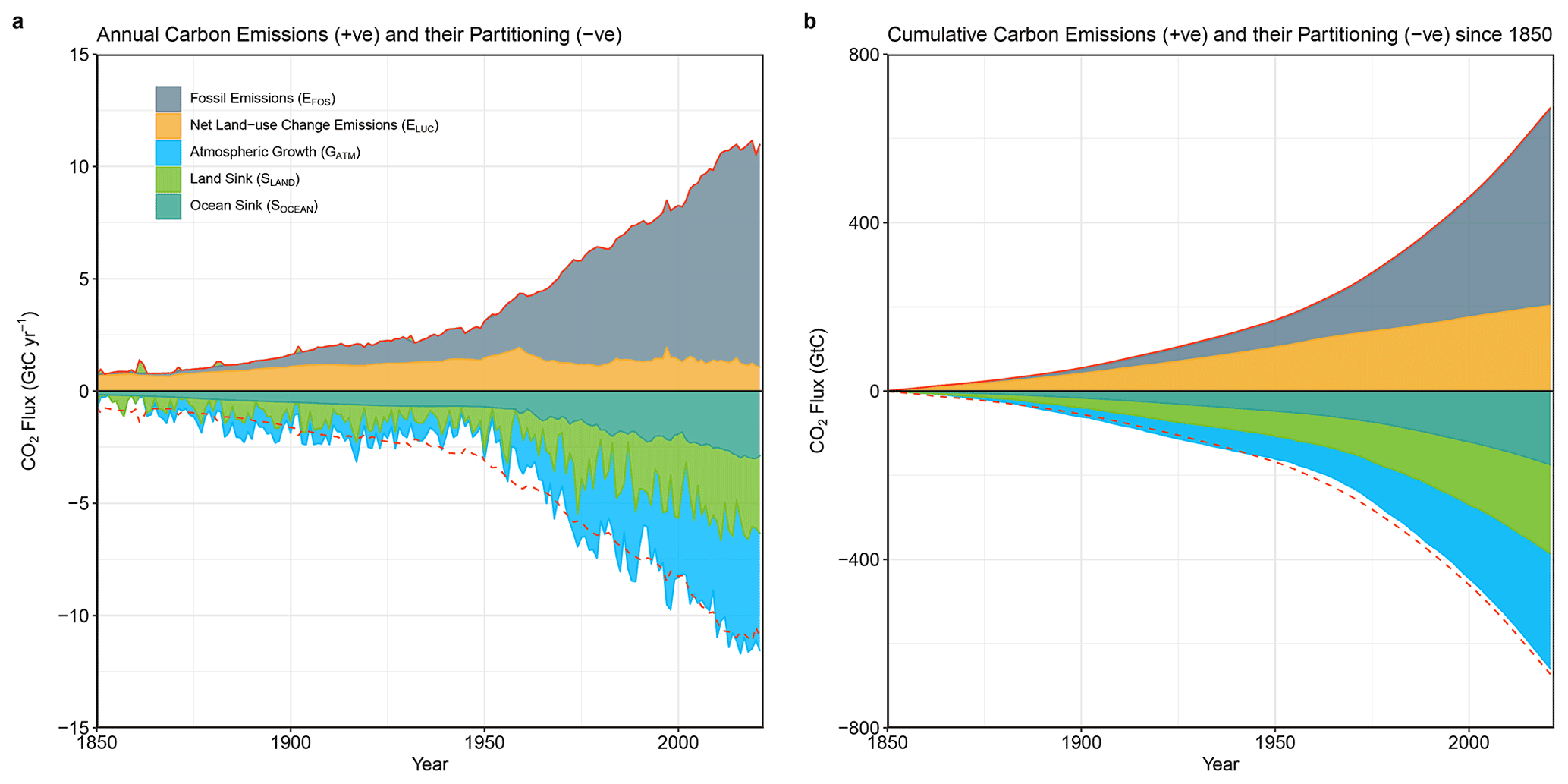

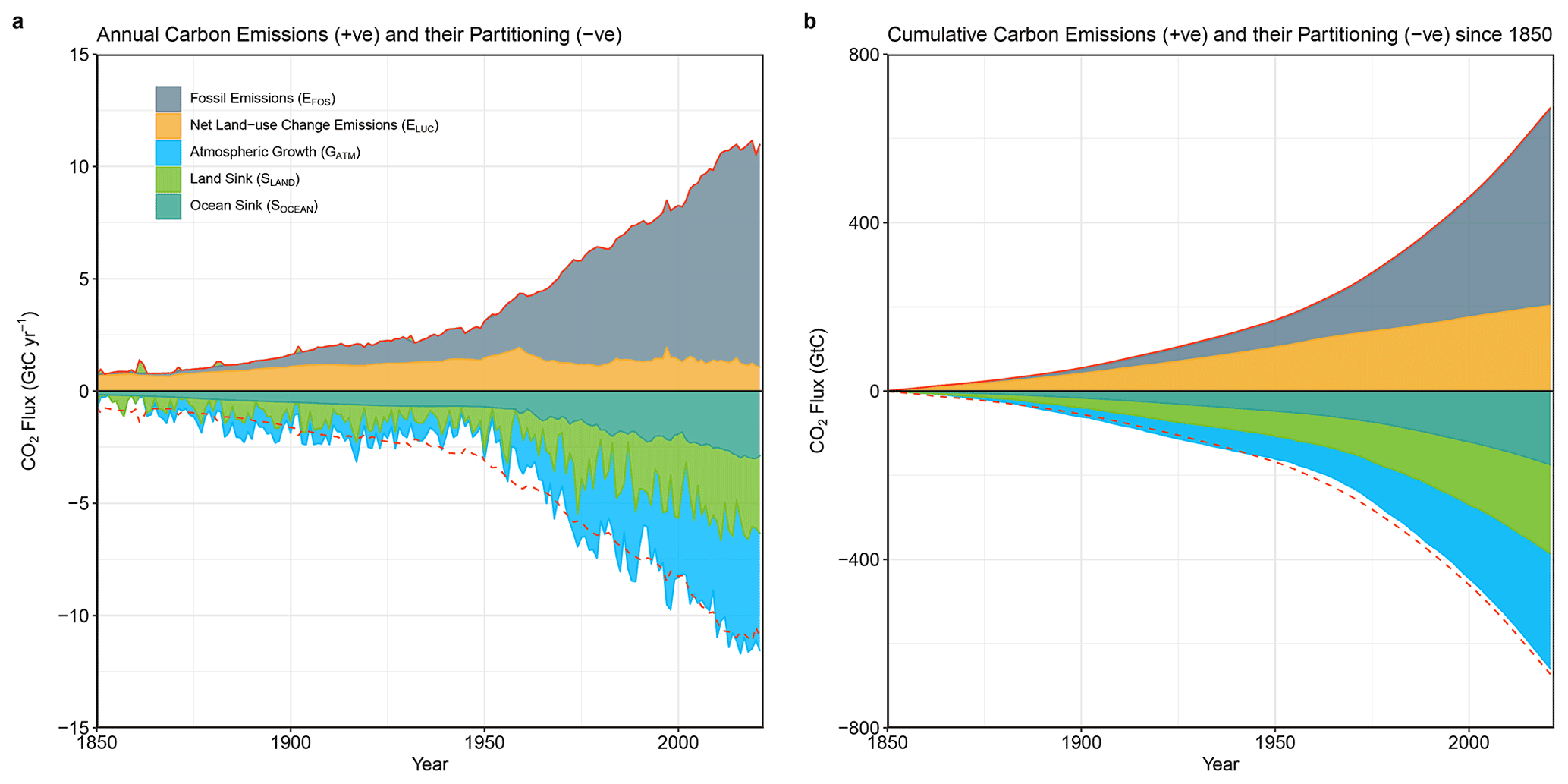

관련 연구에 따르면, 바다는 전 세계에서 배출되는 이산화탄소의 1/4 정도를 흡수합니다. 대기 중 이산화탄소가 늘어나면, 그만큼 더 많은 이산화탄소를 바다가 흡수하고 산성화로 이어집니다.

하지만 바다의 이산화탄소 흡수가 무한대로 늘어날 수 없는 만큼 어느 순간에는 임계점에 도달할 것으로 전문가들은 예상하고 있습니다.

지구 이산화탄소 배출 및 할당 통계 / 출처 : 글로벌 카본 프로젝트(기후변화를 연구하는 전 세계 과학자 집단)

지구 이산화탄소 배출 및 할당 통계 / 출처 : 글로벌 카본 프로젝트(기후변화를 연구하는 전 세계 과학자 집단)이렇게 되면 대기 중의 이산화탄소 농도는 더 급격히 늘어나게 되고, 지구 온난화를 부채질하게 됩니다.

관련 연구를 진행해온 서울대 환경대학원 정수종 교수는 이를 '완충력'이라는 개념으로 설명합니다.

정수종 교수는 "예를 들어 인류가 이산화탄소 100톤을 배출하면 25톤, 200톤을 배출하면 50톤 이런 식으로 해양의 이산화탄소 흡수량도 비례적으로 늘어났는데 지금 이제 여러 가지 징후들을 보면 앞으로는 그게 안 될 것 같다"고 말했습니다.

또, "원래 해양은 그냥 이산화탄소를 일정하게 흡수하는 역할이지 계절성을 보이지는 않았는데, 최근에는 남반구에서부터 계절에 따라 흡수량이 달라지는 패턴이 나타나고 있다"며 "해양의 완충력(이산화탄소 흡수력)이 떨어지는 신호로 보여진다"라고 부연했습니다.

지난해 전 세계 이산화탄소 배출량은 전년보다 4억 1,000만톤(1.1%) 증가한 총 374억 톤으로 역대 최대치를 기록했습니다. 이런 추세대로라면 해양 산성화와 지구 온난화라는 악순환은 더 강해질 겁니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 필사적으로 종패 뿌려도…‘고온·산성화’에 조개 씨 마른다

-

- 입력 2024-05-24 08:00:15

"이것들(바지락 종패들) 무조건 살아야뎌.. 갈매기 먹이가 되면 안 돼야.."

지난 14일 충남 태안군 남면의 한 어촌계. 바지락 종패(어린 조개) 더미에 귀를 대고 한참 동안 소리를 듣던 어민 A씨는 깊은 한숨을 토하듯 이렇게 말했습니다.

싱싱한 바지락 종패에서는 숨 쉬는 소리가 크게 난다고 합니다. 그런데 트럭에 실려 먼 거리를 이동해온 바지락 종패에서 나는 소리가 시원치 않았나 봅니다.

이날 A씨와 어민들은 바지락 종패 8톤을 개펄어장에 뿌렸습니다.

어민들도 큰 기대를 걸기는 어렵다는 걸 알고 있습니다. 개펄에 뿌린 바지락이 얼마나 살아남을 것 같냐고 묻는 기자의 질문에 어민들은 10분의 1이라도 살아남았으면 좋겠다고 말하기도 했습니다.

상황이 이런데도 어민들이 종패를 뿌리고 있는 건 뾰족한 대안이 없기 때문입니다. 과거 개펄에 흔하게 굴러다니던 바지락은 이제 귀한 몸이 됐습니다. 1980년대 8만여 톤에 달했던 전국 바지락 생산량은 2022년 기준 약 1만 5천 톤으로, 절반 이하로 크게 줄었습니다.

바지락뿐만이 아닙니다. 서남해안 연근해, 특히 개펄에 서식하는 조개류들의 씨가 말라가고 있습니다

2006년~2010년 연평균 2천8백 톤 가까이 생산되던 참꼬막은 2018~2022년에는 연평균 32톤까지 줄었습니다. 지난해 잠정집계된 생산량은 10톤으로 사실상 국내에서 잡히지 않는 수준까지 내려갔습니다.

같은 기간 전국 새조개 생산량 역시 1천4백여 톤에서 460여 톤으로 감소했습니다. 특히, 2019년에는 49톤까지 생산량이 줄었고, 새조개 주산지 중의 하나였던 충남 천수만에서는 2012년부터 2019년까지 생산량이 0톤을 기록하면서 지역 명물이던 새조개 축제가 취소되는 상황까지 벌어졌습니다.

이후 종패 살포를 늘리면서 새조개 생산량이 다소 회복됐지만, 여전히 '부르는게 값'일 정도로 귀합니다. 어민들뿐만 아니라 지역에서 관련 먹거리를 판매하는 식당 상인들까지 한숨이 깊어진 이유입니다.

이러다보니 어민들도, 지자체들도 당장 생산량을 회복하기 위해 종패 생산, 살포에 매달릴 수 밖에 없습니다.

종패를 이용한 조개류 생산 방식은 양식과 자연채취의 중간쯤에 있습니다.

바다에서 어미 역할을 하는 조개를 가져와서 육상에서 알을 받은 뒤에, 인공적으로 배양한 플랑크톤 등 먹이를 먹여 종패(어린 조개)를 대량 생산하는 겁니다. 종패를 개펄에 뿌리고, 수개월 뒤 종패가 성장하면 캐냅니다.

조개류 종패 연구를 맡고 있는 충남수산자원연구소의 남기웅 연구사는"원래는 바다에 자연적으로 어느정 도의 생존이 유지되어야 하기 때문에, 특정 품종이 더 이상 감소하지 않게 방어하는 차원에서 종패를 생산하고 있다"고 말했습니다.

그렇다면, 조개류 생산이 급감하고 있는 원인은 무엇일까요? 전문가들은 해양 산성화의 영향이 큰 것으로 보고 있습니다.

해양 산성화는 말 그대로 바닷물의 산성도가 높아진다는 뜻입니다. 약알칼리성인 바다의 pH 농도가 낮아지며, 산성도가 올라간다는 겁니다.

국립수산과학원은 2015년부터 동해와 남해, 서해 연안에서 1년에 3번씩 pH 농도를 측정하고 있습니다. 장마와 태풍 등 기상 조건에 따라 매년 변동이 있긴 하지만, 큰 추세에서 pH 농도는 점점 낮아지는 것으로 파악됐습니다.

측정 결과를 보면 2015년 pH 농도는 8.087이었지만, 2023년에는 8.064로 내려갔습니다. 수치로는 0.02만큼의 차이라 얼핏 크지 않아 보이지만 결과적으로는 큰 차이를 낳는 수준이라고 전문가들은 말합니다.

국립수산과학원도 바닷물의 pH 농도 감소와 관련해 "우리나라 해역의 해양 산성화 경향은 전 지구의 해양 산성화 진행 속도와 비슷한 수준"이라면서 "해양 생태계 전반에 영향을 주는 중대한 위협 요소인만큼 수산생물에 미치는 영향을 연구해 나갈 것"이라고 밝혔습니다.

해양 산성화는 조개 껍데기를 구성하는 탄산칼슘의 생성을 방해합니다. 이 때문에 조개 껍질이 얇아지거나 쉽게 깨지고, 결국 조개의 생장에 지장을 줍니다. 조개뿐 아니라 산호류와 어류 등 전반적인 해양 생물의 뼈대가 만들어지는 과정에 악영향을 미친다는게 전문가들의 지적입니다.

해양 산성화의 주 요인은 대기 중의 이산화탄소가 지나치게 늘어난 데 있습니다.

국립수산과학원 출신인 김혜연 부경대 자원생물학과 초빙교수는 "바다에 이산화탄소가 정상적으로 흡수되면 탄산염이 형성이 되고, 이런 탄산염과 칼슘이 합쳐져서 패류의 껍질과 해양생물의 뼈가 되는 탄산칼슘이 만들어진다"고 설명했습니다.

하지만, " 지금 너무 많은 이산화탄소가 바닷물에 흡수되기 때문에 (산성화가 진행되고 있기 때문에) 탄산염 대신 중탄산염 (HCO3)이 만들어져서 탄산칼슘 형성이 방해 받고 있다"고 말했습니다.

| 해양 산성화 과정 대기 중 CO₂(이산화탄소) 해수 용해 → 해수 중 CO₂+H₂O(물) 반응 → 해수 중 HCO3(중탄산염) 생성 ▶ 해수 중 탄산칼슘(패류 껍질 성분) 감소 |

관련 연구에 따르면, 바다는 전 세계에서 배출되는 이산화탄소의 1/4 정도를 흡수합니다. 대기 중 이산화탄소가 늘어나면, 그만큼 더 많은 이산화탄소를 바다가 흡수하고 산성화로 이어집니다.

하지만 바다의 이산화탄소 흡수가 무한대로 늘어날 수 없는 만큼 어느 순간에는 임계점에 도달할 것으로 전문가들은 예상하고 있습니다.

이렇게 되면 대기 중의 이산화탄소 농도는 더 급격히 늘어나게 되고, 지구 온난화를 부채질하게 됩니다.

관련 연구를 진행해온 서울대 환경대학원 정수종 교수는 이를 '완충력'이라는 개념으로 설명합니다.

정수종 교수는 "예를 들어 인류가 이산화탄소 100톤을 배출하면 25톤, 200톤을 배출하면 50톤 이런 식으로 해양의 이산화탄소 흡수량도 비례적으로 늘어났는데 지금 이제 여러 가지 징후들을 보면 앞으로는 그게 안 될 것 같다"고 말했습니다.

또, "원래 해양은 그냥 이산화탄소를 일정하게 흡수하는 역할이지 계절성을 보이지는 않았는데, 최근에는 남반구에서부터 계절에 따라 흡수량이 달라지는 패턴이 나타나고 있다"며 "해양의 완충력(이산화탄소 흡수력)이 떨어지는 신호로 보여진다"라고 부연했습니다.

지난해 전 세계 이산화탄소 배출량은 전년보다 4억 1,000만톤(1.1%) 증가한 총 374억 톤으로 역대 최대치를 기록했습니다. 이런 추세대로라면 해양 산성화와 지구 온난화라는 악순환은 더 강해질 겁니다.

-

-

이슬기 기자 wakeup@kbs.co.kr

이슬기 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[단독] ‘정산불능 인지하고도 상품권 할인 판매에 언론관리까지’…‘큐텐’ 구속영장청구서 살펴보니](/data/layer/904/2024/10/20241006_heU4E9.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.