배터리 화재에 물 뿌려보니…소방관들의 증언

입력 2024.06.27 (18:02)

수정 2024.06.27 (18:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

30여 명의 사상자를 낸 지난 24일 경기도 화성 리튬전지 공장 화재 이후 배터리 화재에 대한 우려가 커지고 있습니다.

당초 배터리 화재의 위험성이 부각된 건 태양광 발전과 함께 보급된 ESS(Energy Storage System)라는 에너지저장장치에서 화재가 잇따르면서 부터입니다.

이에 소방청은 지난 2019년 방재시험연구원에 용역을 맡겨 '에너지저장장치의 화재안전대책'에 관한 연구를 진행했습니다.

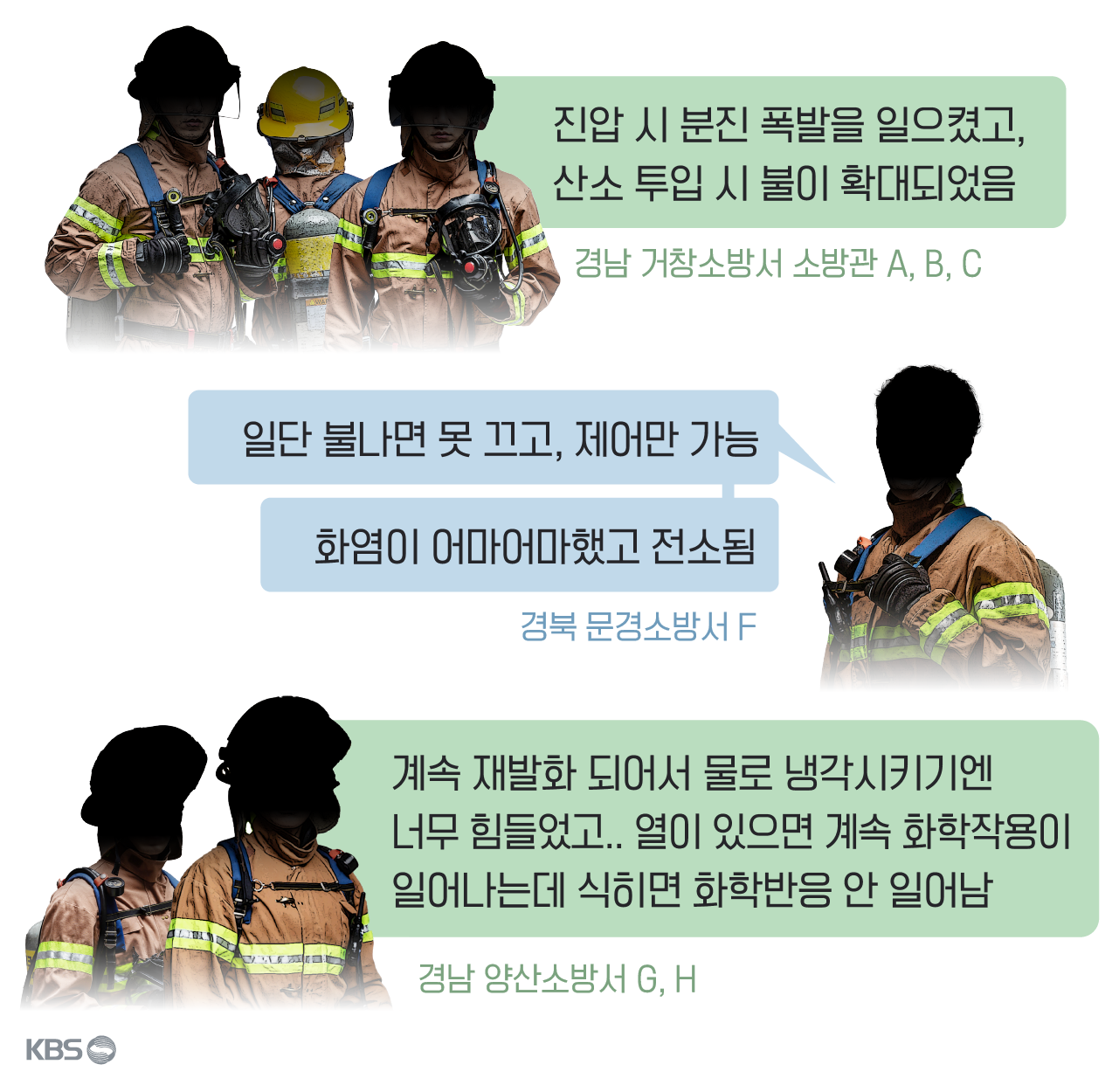

이 연구 보고서에서 특히 주목되는 부분은 ESS 화재 진압을 위해 현장에 출동했던 소방관들의 생생한 경험담입니다. 일선 소방서 7곳의 소방관 12명이 진압경험을 털어놨습니다.

ESS 화재 진압 경험 소방관들 (에너지저장장치의 화재안전대책에 관한 연구최종 보고서 중)

ESS 화재 진압 경험 소방관들 (에너지저장장치의 화재안전대책에 관한 연구최종 보고서 중)■ "배터리 화재 물로 진압 어려워…잔불 정리는 가능"

소방관들은 우선, ESS 화재를 물로 진압하는 데 대한 어려움을 언급했습니다.

ESS는 리튬이온배터리로 이뤄져 있습니다. ESS 역시 화학물질에 고용량의 에너지가 담겨있어 폭발하기 쉽고, 물과의 반응성이 커 위험하다는 점에서 이번 리튬전지 공장 화재에도 시사하는 바가 큽니다. 리튬전지 공장 화재 당시 소방당국은 물을 뿌려 진화했는데, 안전성 여부를 놓고 논란이 일었습니다.

경남 거창소방서 소방관들은 처음 ESS 화재현장에 도착했을 때 물을 이용해 최초 진압을 시도했다고 합니다. 하지만, 불길이 최성기(가장 커졌을 때)여서 주수(물 투입)가 분진 폭발을 일으켰다고 증언했습니다.

리튬이온베터리 모듈 사이의 간격이 너무 좁아서 소화 약제의 침투가 어려웠고, 이산화탄소 역시 배터리 셀 안으로 침투가 안 되어 진화에 도움이 안됐다고도 했습니다.

다만 소방관들은 잔불을 정리할 땐 물이 효과를 발휘했다고 덧붙였습니다.

경북 문경소방서 소방관은 일단 배터리에 불이 나면 못끄고 제어만 가능하다면서, 화염이 어마어마 했다고 본인들의 진압 경험을 전했습니다.

이어 물을 뿌렸을 때 폭발은 없었으나 물을 뿌리면 불이 갑자기 커졌다고 했습니다.

경남 양산소방서 소방관들은 배터리에 난 불이 계속 재발화 되어서 물로 냉각시키기엔 너무 힘들었고, 다만 식혔을 때 화학반응이 멈췄다고 했습니다.

충북 제천소방서 소방관들은 물을 딱 한번 뿌려보니 화세가 확 커져서 더 안뿌렸다고도 했습니다.

이처럼 소방관들이 물을 뿌렸을 때 배터리에 난 불이 어떻게 반응했는지는 조금씩 달랐습니다. 불이 커진 경우부터 폭발로 이어진 극단적인 경우까지 있었습니다. 대체적으로는 물과의 반응에서 불길이 확대되는 경향이 있었지만, 잔불 정리와 주변부 냉각 등 상황에 따라 주수(물을 이용한 진화)가 효과적으로 쓰일 수 있다고 언급했습니다.

■ "일단 불나면 못 끈다…폭발 충격으로 벽에 구멍"

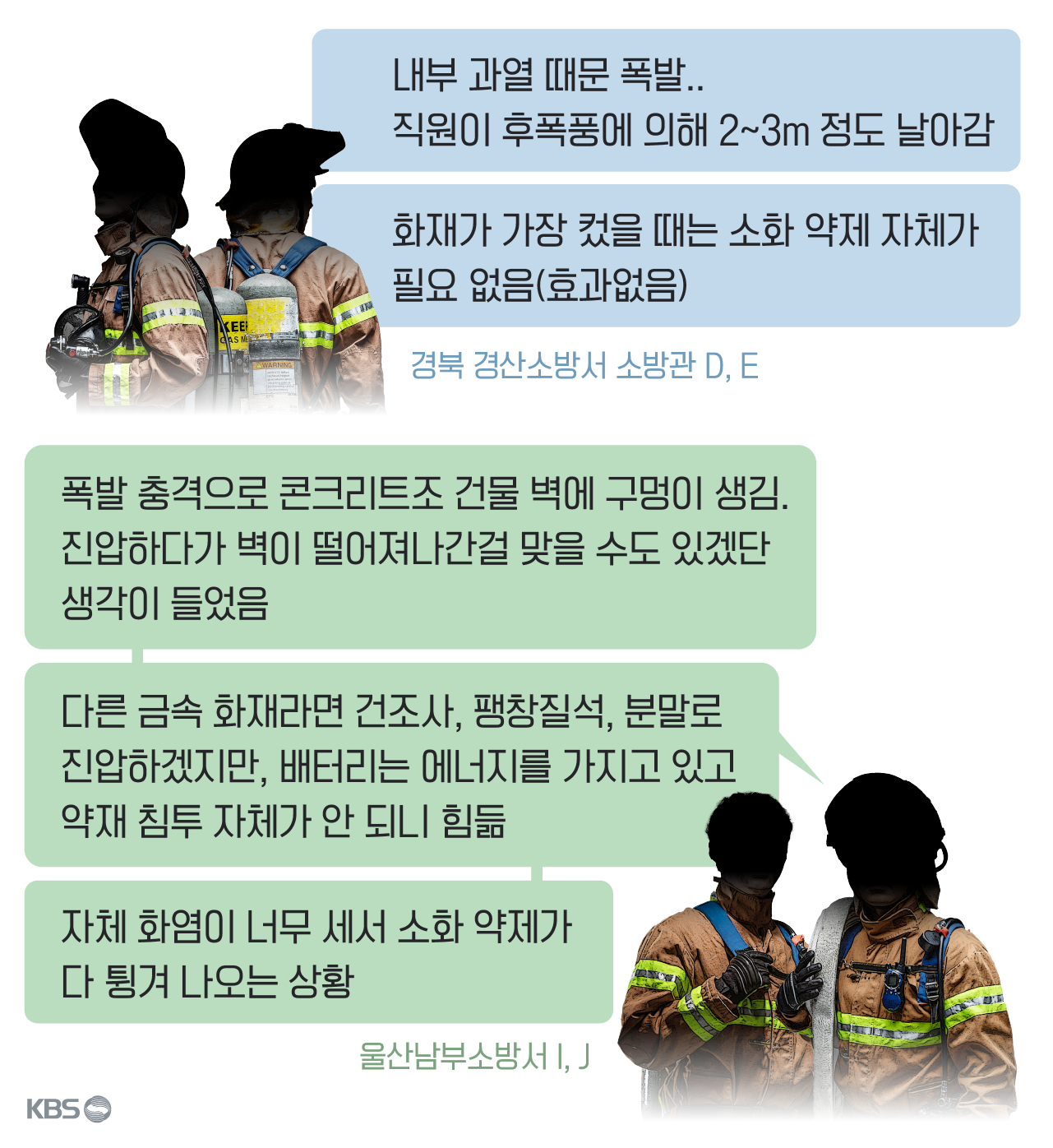

소방관들이 공통적으로 증언한 건 배터리 화재의 강한 위력입니다.

경북 경산소방서 소방관들이 목격한 리튬이온배터리 화재의 파괴력은 상당했습니다. 폭발이 일어나고 직원이 후폭풍에 의해 2~3미터 날아갔다고 말했습니다.

내연기능을 갖춘 방호복을 입었는데도 얼굴에 화상을 입었다고도 했습니다.

이들 역시 배터리 화재 최성기 때에는 어떠한 소화 약제도 효과가 없었다고 말했습니다.

배터리 화재 시 빨주노초파남보 무지개 색깔로 다양한 불꽃이 목격됐는데 화학반응으로 발생하는 불꽃으로 추정된다고도 진술했습니다.

울산 남부소방서 소방관들은 앞에서 화재 진압하는 사람에게 뒤에서 계속 물을 뿌려줘야 할 정도로 화염이 뜨거웠다고 당시 상황을 전했습니다.

폭발로 콘크리트 건물에 구멍이 생겼는데, 진압과정에서 떨어져 나간 벽에 맞을 수도 있다는 위험을 느꼈다고 털어놨습니다.

이들은 특히 리튬 배터리 화재는 다른 금속화재와도 달랐다고 말했습니다.

통상 금속화재는 마른 모래나 팽창 질석, 분말로 진압하지만, 배터리는 에너지를 가지고 있고 소화 약제 침투 자체가 안 되니 불 끄기가 쉽지 않다고 토로했습니다.

■ESS 화재 대응 시스템 개발 중…다른 배터리 대응도 서둘러야

ESS 화재가 늘어나자 소방청은 지난 2020년부터 55억여 원을 들여 올해 말 완료 예정을 목표로 ESS 화재 대응을 위한 자동소화시스템 및 긴급 대응가이드라인을 개발하고 있습니다.

관련 기준과 방재 제품, 시스템이 구체화되고 있는 ESS와 달리 일차 전지 등 다른 배터리들은 아직 안전관리의 개선이 필요하다는 사실이 이번 리튬전지 공장 화재를 통해 드러났습니다.

리튬 화재용 소화기를 도입하기 위한 형식기준 제정과 배터리 화재 대응 매뉴얼 마련 등 일상에서 늘고 있는 배터리 화재 위험을 줄이기 위한 노력이 시급해 보입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 배터리 화재에 물 뿌려보니…소방관들의 증언

-

- 입력 2024-06-27 18:02:16

- 수정2024-06-27 18:03:32

30여 명의 사상자를 낸 지난 24일 경기도 화성 리튬전지 공장 화재 이후 배터리 화재에 대한 우려가 커지고 있습니다.

당초 배터리 화재의 위험성이 부각된 건 태양광 발전과 함께 보급된 ESS(Energy Storage System)라는 에너지저장장치에서 화재가 잇따르면서 부터입니다.

이에 소방청은 지난 2019년 방재시험연구원에 용역을 맡겨 '에너지저장장치의 화재안전대책'에 관한 연구를 진행했습니다.

이 연구 보고서에서 특히 주목되는 부분은 ESS 화재 진압을 위해 현장에 출동했던 소방관들의 생생한 경험담입니다. 일선 소방서 7곳의 소방관 12명이 진압경험을 털어놨습니다.

■ "배터리 화재 물로 진압 어려워…잔불 정리는 가능"

소방관들은 우선, ESS 화재를 물로 진압하는 데 대한 어려움을 언급했습니다.

ESS는 리튬이온배터리로 이뤄져 있습니다. ESS 역시 화학물질에 고용량의 에너지가 담겨있어 폭발하기 쉽고, 물과의 반응성이 커 위험하다는 점에서 이번 리튬전지 공장 화재에도 시사하는 바가 큽니다. 리튬전지 공장 화재 당시 소방당국은 물을 뿌려 진화했는데, 안전성 여부를 놓고 논란이 일었습니다.

경남 거창소방서 소방관들은 처음 ESS 화재현장에 도착했을 때 물을 이용해 최초 진압을 시도했다고 합니다. 하지만, 불길이 최성기(가장 커졌을 때)여서 주수(물 투입)가 분진 폭발을 일으켰다고 증언했습니다.

리튬이온베터리 모듈 사이의 간격이 너무 좁아서 소화 약제의 침투가 어려웠고, 이산화탄소 역시 배터리 셀 안으로 침투가 안 되어 진화에 도움이 안됐다고도 했습니다.

다만 소방관들은 잔불을 정리할 땐 물이 효과를 발휘했다고 덧붙였습니다.

경북 문경소방서 소방관은 일단 배터리에 불이 나면 못끄고 제어만 가능하다면서, 화염이 어마어마 했다고 본인들의 진압 경험을 전했습니다.

이어 물을 뿌렸을 때 폭발은 없었으나 물을 뿌리면 불이 갑자기 커졌다고 했습니다.

경남 양산소방서 소방관들은 배터리에 난 불이 계속 재발화 되어서 물로 냉각시키기엔 너무 힘들었고, 다만 식혔을 때 화학반응이 멈췄다고 했습니다.

충북 제천소방서 소방관들은 물을 딱 한번 뿌려보니 화세가 확 커져서 더 안뿌렸다고도 했습니다.

이처럼 소방관들이 물을 뿌렸을 때 배터리에 난 불이 어떻게 반응했는지는 조금씩 달랐습니다. 불이 커진 경우부터 폭발로 이어진 극단적인 경우까지 있었습니다. 대체적으로는 물과의 반응에서 불길이 확대되는 경향이 있었지만, 잔불 정리와 주변부 냉각 등 상황에 따라 주수(물을 이용한 진화)가 효과적으로 쓰일 수 있다고 언급했습니다.

■ "일단 불나면 못 끈다…폭발 충격으로 벽에 구멍"

소방관들이 공통적으로 증언한 건 배터리 화재의 강한 위력입니다.

경북 경산소방서 소방관들이 목격한 리튬이온배터리 화재의 파괴력은 상당했습니다. 폭발이 일어나고 직원이 후폭풍에 의해 2~3미터 날아갔다고 말했습니다.

내연기능을 갖춘 방호복을 입었는데도 얼굴에 화상을 입었다고도 했습니다.

이들 역시 배터리 화재 최성기 때에는 어떠한 소화 약제도 효과가 없었다고 말했습니다.

배터리 화재 시 빨주노초파남보 무지개 색깔로 다양한 불꽃이 목격됐는데 화학반응으로 발생하는 불꽃으로 추정된다고도 진술했습니다.

울산 남부소방서 소방관들은 앞에서 화재 진압하는 사람에게 뒤에서 계속 물을 뿌려줘야 할 정도로 화염이 뜨거웠다고 당시 상황을 전했습니다.

폭발로 콘크리트 건물에 구멍이 생겼는데, 진압과정에서 떨어져 나간 벽에 맞을 수도 있다는 위험을 느꼈다고 털어놨습니다.

이들은 특히 리튬 배터리 화재는 다른 금속화재와도 달랐다고 말했습니다.

통상 금속화재는 마른 모래나 팽창 질석, 분말로 진압하지만, 배터리는 에너지를 가지고 있고 소화 약제 침투 자체가 안 되니 불 끄기가 쉽지 않다고 토로했습니다.

■ESS 화재 대응 시스템 개발 중…다른 배터리 대응도 서둘러야

ESS 화재가 늘어나자 소방청은 지난 2020년부터 55억여 원을 들여 올해 말 완료 예정을 목표로 ESS 화재 대응을 위한 자동소화시스템 및 긴급 대응가이드라인을 개발하고 있습니다.

관련 기준과 방재 제품, 시스템이 구체화되고 있는 ESS와 달리 일차 전지 등 다른 배터리들은 아직 안전관리의 개선이 필요하다는 사실이 이번 리튬전지 공장 화재를 통해 드러났습니다.

리튬 화재용 소화기를 도입하기 위한 형식기준 제정과 배터리 화재 대응 매뉴얼 마련 등 일상에서 늘고 있는 배터리 화재 위험을 줄이기 위한 노력이 시급해 보입니다.

-

-

이슬기 기자 wakeup@kbs.co.kr

이슬기 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.