산재에 ‘고관절 골절’…장애인이라 장해급여 없다고요?

입력 2025.04.13 (07:00)

수정 2025.04.13 (20:31)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

지난해 7월, 배달 기사 36살 권 모 씨는 오토바이로 앞차를 들이받는 사고를 냈습니다.

오른쪽 어깨와 다리뼈가 골절될 정도로 큰 사고였는데, 특히 오른쪽 고관절은 결국 인공관절로 교체해야 했습니다.

권 씨는 산업재해 인정을 받은 뒤 치료 받던 병원을 통해 지난해 12월 근로복지공단에 장해급여를 청구했습니다.

장해급여는 산재 노동자가 치료를 마친 뒤에도 정신적·육체적 훼손이 남아 노동능력이 상실되거나 감소한 상태에서 받을 수 있는 소득 보장 급여입니다.

쉽게 말해 노동자가 산재로 장해를 갖게 돼 과거처럼 일을 할 수 없게 됐을 때, 그 노동자의 소득을 보전해 주기 위한 장치입니다.

KBS가 근로복지공단에서 받은 통계를 보면, 최근 5년(2020~2024년) 동안 장해급여 신청 건수는 총 30만 21건이었고 지급률은 83%에 달했습니다.

그런데, 두 달 뒤 공단이 보내온 통지서는 예상 밖이었습니다.

사고로 장해가 남은 건 맞지만, 장해급여는 한 푼도 줄 수 없다는 내용이었기 때문입니다.

권 씨가 기존에 갖고 있던 오른쪽 다리의 '절단 장애'가 그 이유였습니다.

■ 고관절 골절됐지만…근로복지공단 "기존 장애 이미 심각, 장해급여 지급 못 해"

권 씨는 13년 전 불의의 사고로 오른쪽 무릎 위까지 다리를 절단한 지체 장애인입니다.

오른쪽 다리엔 의족을 착용한 채 배달 기사, 소위 '라이더' 일을 해 왔습니다.

이미 장애가 있던 오른쪽 다리를 산재 사고로 인해 또 다친 셈입니다.

지체 장애인인 권 씨가 배달 기사 일을 할 당시의 사진. 오른쪽 다리엔 의족을 착용하고 있었다. (사진 제공: 본인)

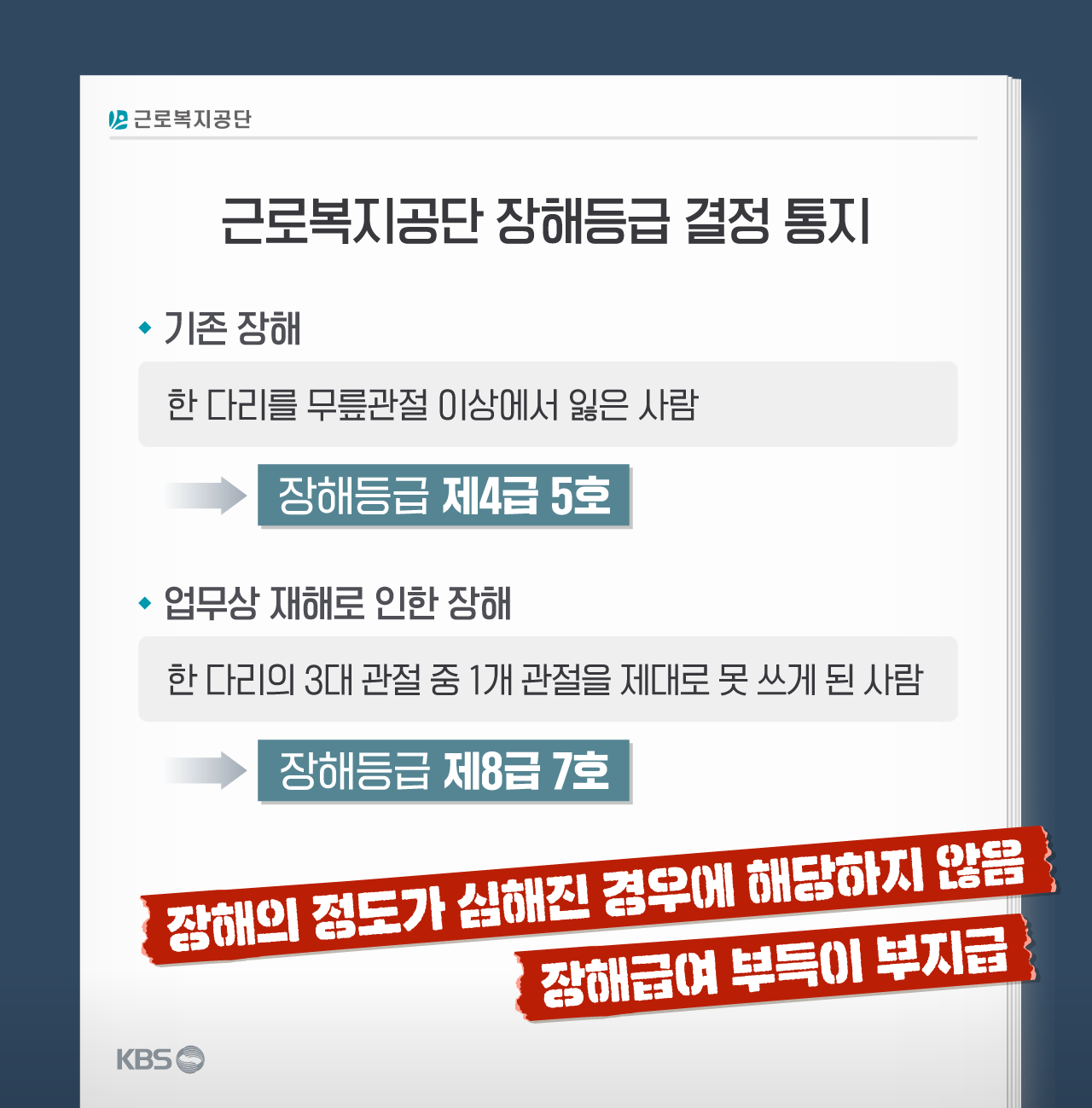

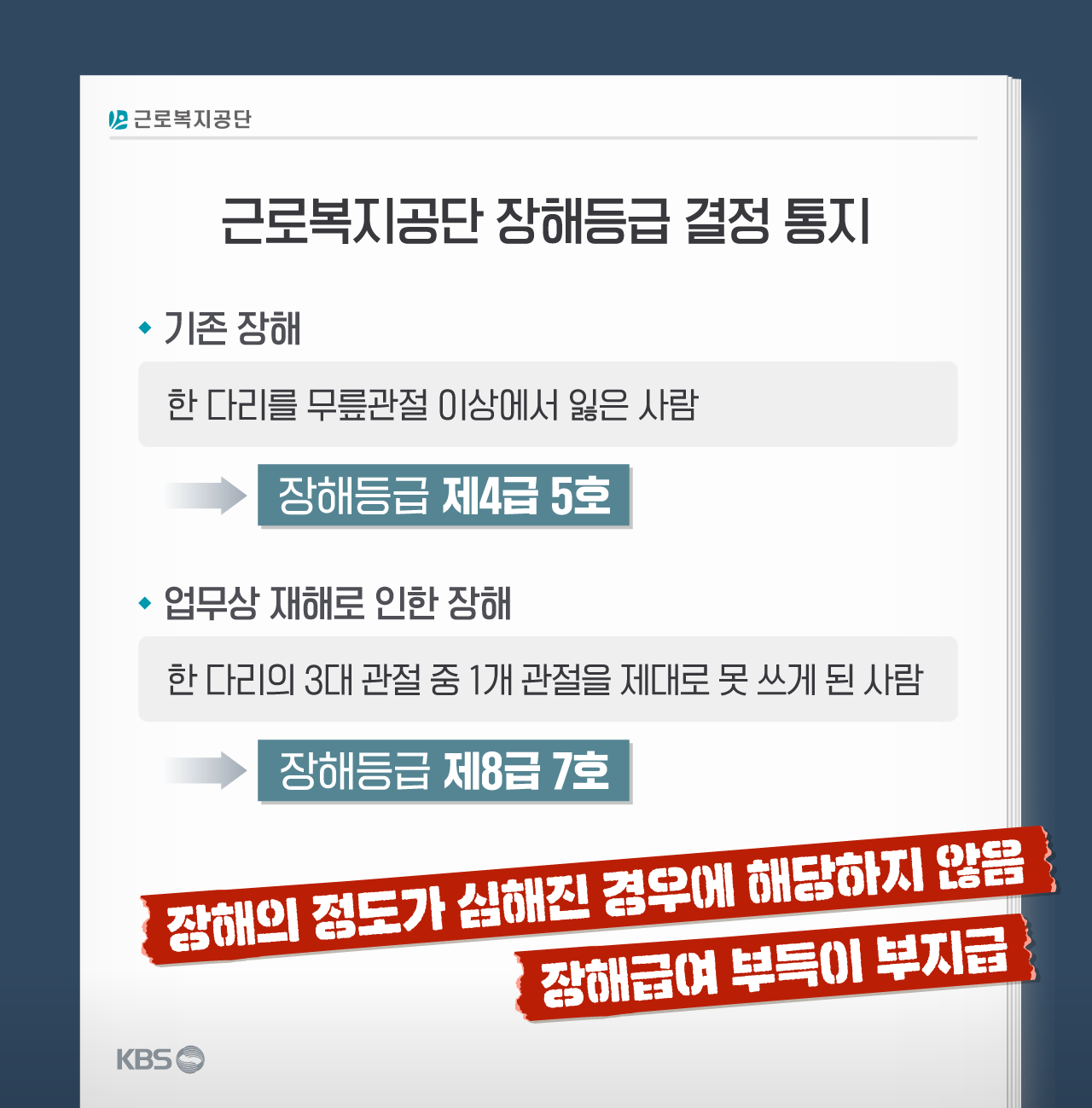

지체 장애인인 권 씨가 배달 기사 일을 할 당시의 사진. 오른쪽 다리엔 의족을 착용하고 있었다. (사진 제공: 본인)근로복지공단은 산재로 인한 권 씨의 장해에 대해 "한 다리의 3대 관절 중 1개 관절을 제대로 못 쓰게 된 것"이라며, 장해등급 8급으로 판정했습니다.

그런데 공단은 장해급여 산정 과정에서, 권 씨 오른쪽 다리의 기존 '절단 장애'에 대해서도 장해등급을 판정했습니다.

이미 장해가 있던 사람이 산업재해로 같은 신체 부위에 장해의 정도가 심해졌다고 판단되는 경우, 산재보험법 시행령에 따라 장해급여 산정에 기존 장해 관련 사항을 반영해야 하기 때문입니다.

공단은 권 씨가 "한 다리를 무릎관절 이상에서 잃은 사람"에 해당한다며, 오른쪽 다리의 절단 장애를 장해등급 4급으로 판정했습니다. 4급은 한 쪽 다리의 장애에 대해 매겨질 수 있는 가장 높은 장해등급입니다.

공단은 이에 "2024년 7월 27일 발생한 업무상 재해의 장해등급은 제8급 7호이지만, 기존 장해(제4급 5호)와 비교해 장해의 정도가 심해진 경우에 해당하지 않는다"며 "장해급여는 부득이 부지급함을 알려드린다"고 권 씨에게 통지했습니다.

라이더 일을 하다 오른쪽 고관절을 다치기 이전에도 이미 그 다리에 심한 장애가 있었으니, 장해급여 지급의 사유가 되는 노동능력 감소 역시 인정하기 어렵다는 취지입니다.

■ "절단 장애인에겐 장해 영향 더 큰데…기계적 판정" 분통

권 씨는 근로복지공단 판단을 납득하기 어렵다는 입장입니다.

비장애인에겐 고관절 골절이 8급 정도의 장해일지 몰라도, 오른쪽 다리에 이미 장애가 있던 자신에게는 훨씬 심각한 피해라는 겁니다.

권 씨는 "의족을 차고서라도 라이더 일을 할 수 있었던 데는 오른쪽 고관절 역할이 컸다"면서 "산재로 인공관절 수술을 한 뒤엔, 배달 일은커녕 목발을 짚지 않고서는 걷기조차 어려운 상태가 됐다"고 말했습니다.

권 씨는 "장해등급 판정을 기계적으로만 접근할 게 아니라 실질을 봐줬으면 한다"며 "장애인이라는 이유로 오히려 부당한 취급을 받았단 생각"이라고 토로했습니다.

"당연히 장해급여가 지급될 걸로 생각하고 대출로 급한 생활비를 충당하며 지내왔는데, 눈앞이 깜깜하다"라고도 했습니다.

근로복지공단에 90일 안에 심사 청구를 제기하거나 법원에 행정소송을 내 다시 다퉈볼 수도 있지만, 권 씨는 비용 문제 때문에 쉽사리 결정을 내리지 못하고 있습니다.

산재 요양이 끝난 뒤에도, 권 씨는 목발을 이용하지 않으면 보행이 어려운 상황이라고 밝혔다. (사진 제공: 본인)

산재 요양이 끝난 뒤에도, 권 씨는 목발을 이용하지 않으면 보행이 어려운 상황이라고 밝혔다. (사진 제공: 본인)근로복지공단은 권 씨 사건에 대한 KBS 질의에 "장해등급 판정에는 서열 문란이 생기지 않아야 한다"는 원칙을 강조했습니다.

공단 관계자는 "산재보험법에서는 165개 장해 유형을 노동능력 상실 정도에 따라 1급부터 14급까지 장해등급 상하위 순위에 따라 배열하고 있다"며 "한 다리에 무릎이상 상실장해가 있는 상태에서 같은 다리의 고관절에 기능장해가 남았다는 이유로 장해등급을 더 높게 산정하면, 두 다리의 발목이 없는 사람과 똑같은 장해등급이 나와 서열 문란에 해당된다"고 설명했습니다.

이어 "제도 운용상 장해 유형을 더 세부적으로 나누기도 어려운 실정"이라며 "장해급여 외에 당사자에게 해당되는 재활 서비스 등은 제공받을 수 있다"라고 덧붙였습니다.

■ 현행 제도로는 한계…"노동능력 상실 정도, 비장애인과 달리 봐야"

산재 전문 변호사인 김용준 변호사(법무법인 마중)는 권 씨 사건이 제도의 '사각지대'에 있다고 평가했습니다.

김 변호사는 "산재 노동자가 같은 부위에 대해 장해를 또 입었을 경우, 장해가 더 심해진 '가중장해'로 해석되는 사건이 많다"며 "그런데 권 씨는 일반적 사례와 달리, 새 장해보다 더 심한 절단 장애를 이미 갖고 있는 상황이었다"고 말했습니다.

김 변호사는 이어 "다리에 있는 세 개 관절 사이의 거리가 큼에도 불구하고 하나의 부위로 취급하니, 거기서 오는 모순이 있다"면서 "이런 경우 산재로 승인한 이상 장해급여를 일부라도 지급하는 논리가 새로 입법돼야 할 걸로 보인다"고 밝혔습니다.

KBS가 근로복지공단에서 받은 통계를 보면, 최근 3년(2022~2024년) 동안 가중장해가 인정돼 장해급여가 지급된 건은 연평균 1,231건이었습니다. 권 씨처럼 신규 장해가 더 가볍다는 이유로 장해급여 부지급 판정을 받은 사례가 얼마나 되는지는 따로 집계되지 않아 알 방법이 없습니다.

같은 산재를 당했어도 노동능력 상실을 비장애인보다 더 심각하게 겪을 수 있는 장애인의 현실을 장해급여 심사 과정에 고려해야 한다는 지적도 나옵니다.

장애인권법센터 대표인 김예원 변호사는 "산재 보상보험 해석은 기계적으로 볼 것이 아니라, 산재로 인한 부상 부위가 얼마나 근로에 기여하는지를 종합적으로 고려해야 한다는 취지의 대법원 판시가 있다"며 직접 대리했던 '의족 파손에 따른 요양급여 청구 사건'을 언급했습니다.

2014년 대법원은 산재로 파손된 의족에 대해 요양급여를 청구했다 근로복지공단에서 거부당한 장애인 노동자가 낸 불복 소송에서, 원고 승소 판결했습니다.

당시 근로복지공단은 "의족 파손은 신체에 상처를 입은 것이 아니기 때문에 요양급여 대상인 부상의 범위에 포함시킬 수 없다"고 주장했지만, 대법원은 "의족 파손을 업무상 재해로 보지 않을 경우 장애인 근로자에 대한 보상과 재활에 상당한 공백을 초래한다"는 등의 이유로 기계적 판정에 제동을 걸었습니다.

김예원 변호사는 "장애인은 장애 때문에 근력 등이 소실돼 있는 경우가 많고, 사고가 나면 더 크게 다칠 가능성이 높다"며 "그 이후 장해와 노동능력 감소, 상실을 판단할 때 비장애인과는 달리 봐야 할 부분도 있다"고 밝혔습니다.

그래픽: 권세라 이영현

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 산재에 ‘고관절 골절’…장애인이라 장해급여 없다고요?

-

- 입력 2025-04-13 07:00:33

- 수정2025-04-13 20:31:52

지난해 7월, 배달 기사 36살 권 모 씨는 오토바이로 앞차를 들이받는 사고를 냈습니다.

오른쪽 어깨와 다리뼈가 골절될 정도로 큰 사고였는데, 특히 오른쪽 고관절은 결국 인공관절로 교체해야 했습니다.

권 씨는 산업재해 인정을 받은 뒤 치료 받던 병원을 통해 지난해 12월 근로복지공단에 장해급여를 청구했습니다.

장해급여는 산재 노동자가 치료를 마친 뒤에도 정신적·육체적 훼손이 남아 노동능력이 상실되거나 감소한 상태에서 받을 수 있는 소득 보장 급여입니다.

쉽게 말해 노동자가 산재로 장해를 갖게 돼 과거처럼 일을 할 수 없게 됐을 때, 그 노동자의 소득을 보전해 주기 위한 장치입니다.

KBS가 근로복지공단에서 받은 통계를 보면, 최근 5년(2020~2024년) 동안 장해급여 신청 건수는 총 30만 21건이었고 지급률은 83%에 달했습니다.

그런데, 두 달 뒤 공단이 보내온 통지서는 예상 밖이었습니다.

사고로 장해가 남은 건 맞지만, 장해급여는 한 푼도 줄 수 없다는 내용이었기 때문입니다.

권 씨가 기존에 갖고 있던 오른쪽 다리의 '절단 장애'가 그 이유였습니다.

■ 고관절 골절됐지만…근로복지공단 "기존 장애 이미 심각, 장해급여 지급 못 해"

권 씨는 13년 전 불의의 사고로 오른쪽 무릎 위까지 다리를 절단한 지체 장애인입니다.

오른쪽 다리엔 의족을 착용한 채 배달 기사, 소위 '라이더' 일을 해 왔습니다.

이미 장애가 있던 오른쪽 다리를 산재 사고로 인해 또 다친 셈입니다.

근로복지공단은 산재로 인한 권 씨의 장해에 대해 "한 다리의 3대 관절 중 1개 관절을 제대로 못 쓰게 된 것"이라며, 장해등급 8급으로 판정했습니다.

그런데 공단은 장해급여 산정 과정에서, 권 씨 오른쪽 다리의 기존 '절단 장애'에 대해서도 장해등급을 판정했습니다.

이미 장해가 있던 사람이 산업재해로 같은 신체 부위에 장해의 정도가 심해졌다고 판단되는 경우, 산재보험법 시행령에 따라 장해급여 산정에 기존 장해 관련 사항을 반영해야 하기 때문입니다.

공단은 권 씨가 "한 다리를 무릎관절 이상에서 잃은 사람"에 해당한다며, 오른쪽 다리의 절단 장애를 장해등급 4급으로 판정했습니다. 4급은 한 쪽 다리의 장애에 대해 매겨질 수 있는 가장 높은 장해등급입니다.

공단은 이에 "2024년 7월 27일 발생한 업무상 재해의 장해등급은 제8급 7호이지만, 기존 장해(제4급 5호)와 비교해 장해의 정도가 심해진 경우에 해당하지 않는다"며 "장해급여는 부득이 부지급함을 알려드린다"고 권 씨에게 통지했습니다.

라이더 일을 하다 오른쪽 고관절을 다치기 이전에도 이미 그 다리에 심한 장애가 있었으니, 장해급여 지급의 사유가 되는 노동능력 감소 역시 인정하기 어렵다는 취지입니다.

■ "절단 장애인에겐 장해 영향 더 큰데…기계적 판정" 분통

권 씨는 근로복지공단 판단을 납득하기 어렵다는 입장입니다.

비장애인에겐 고관절 골절이 8급 정도의 장해일지 몰라도, 오른쪽 다리에 이미 장애가 있던 자신에게는 훨씬 심각한 피해라는 겁니다.

권 씨는 "의족을 차고서라도 라이더 일을 할 수 있었던 데는 오른쪽 고관절 역할이 컸다"면서 "산재로 인공관절 수술을 한 뒤엔, 배달 일은커녕 목발을 짚지 않고서는 걷기조차 어려운 상태가 됐다"고 말했습니다.

권 씨는 "장해등급 판정을 기계적으로만 접근할 게 아니라 실질을 봐줬으면 한다"며 "장애인이라는 이유로 오히려 부당한 취급을 받았단 생각"이라고 토로했습니다.

"당연히 장해급여가 지급될 걸로 생각하고 대출로 급한 생활비를 충당하며 지내왔는데, 눈앞이 깜깜하다"라고도 했습니다.

근로복지공단에 90일 안에 심사 청구를 제기하거나 법원에 행정소송을 내 다시 다퉈볼 수도 있지만, 권 씨는 비용 문제 때문에 쉽사리 결정을 내리지 못하고 있습니다.

근로복지공단은 권 씨 사건에 대한 KBS 질의에 "장해등급 판정에는 서열 문란이 생기지 않아야 한다"는 원칙을 강조했습니다.

공단 관계자는 "산재보험법에서는 165개 장해 유형을 노동능력 상실 정도에 따라 1급부터 14급까지 장해등급 상하위 순위에 따라 배열하고 있다"며 "한 다리에 무릎이상 상실장해가 있는 상태에서 같은 다리의 고관절에 기능장해가 남았다는 이유로 장해등급을 더 높게 산정하면, 두 다리의 발목이 없는 사람과 똑같은 장해등급이 나와 서열 문란에 해당된다"고 설명했습니다.

이어 "제도 운용상 장해 유형을 더 세부적으로 나누기도 어려운 실정"이라며 "장해급여 외에 당사자에게 해당되는 재활 서비스 등은 제공받을 수 있다"라고 덧붙였습니다.

■ 현행 제도로는 한계…"노동능력 상실 정도, 비장애인과 달리 봐야"

산재 전문 변호사인 김용준 변호사(법무법인 마중)는 권 씨 사건이 제도의 '사각지대'에 있다고 평가했습니다.

김 변호사는 "산재 노동자가 같은 부위에 대해 장해를 또 입었을 경우, 장해가 더 심해진 '가중장해'로 해석되는 사건이 많다"며 "그런데 권 씨는 일반적 사례와 달리, 새 장해보다 더 심한 절단 장애를 이미 갖고 있는 상황이었다"고 말했습니다.

김 변호사는 이어 "다리에 있는 세 개 관절 사이의 거리가 큼에도 불구하고 하나의 부위로 취급하니, 거기서 오는 모순이 있다"면서 "이런 경우 산재로 승인한 이상 장해급여를 일부라도 지급하는 논리가 새로 입법돼야 할 걸로 보인다"고 밝혔습니다.

KBS가 근로복지공단에서 받은 통계를 보면, 최근 3년(2022~2024년) 동안 가중장해가 인정돼 장해급여가 지급된 건은 연평균 1,231건이었습니다. 권 씨처럼 신규 장해가 더 가볍다는 이유로 장해급여 부지급 판정을 받은 사례가 얼마나 되는지는 따로 집계되지 않아 알 방법이 없습니다.

같은 산재를 당했어도 노동능력 상실을 비장애인보다 더 심각하게 겪을 수 있는 장애인의 현실을 장해급여 심사 과정에 고려해야 한다는 지적도 나옵니다.

장애인권법센터 대표인 김예원 변호사는 "산재 보상보험 해석은 기계적으로 볼 것이 아니라, 산재로 인한 부상 부위가 얼마나 근로에 기여하는지를 종합적으로 고려해야 한다는 취지의 대법원 판시가 있다"며 직접 대리했던 '의족 파손에 따른 요양급여 청구 사건'을 언급했습니다.

2014년 대법원은 산재로 파손된 의족에 대해 요양급여를 청구했다 근로복지공단에서 거부당한 장애인 노동자가 낸 불복 소송에서, 원고 승소 판결했습니다.

당시 근로복지공단은 "의족 파손은 신체에 상처를 입은 것이 아니기 때문에 요양급여 대상인 부상의 범위에 포함시킬 수 없다"고 주장했지만, 대법원은 "의족 파손을 업무상 재해로 보지 않을 경우 장애인 근로자에 대한 보상과 재활에 상당한 공백을 초래한다"는 등의 이유로 기계적 판정에 제동을 걸었습니다.

김예원 변호사는 "장애인은 장애 때문에 근력 등이 소실돼 있는 경우가 많고, 사고가 나면 더 크게 다칠 가능성이 높다"며 "그 이후 장해와 노동능력 감소, 상실을 판단할 때 비장애인과는 달리 봐야 할 부분도 있다"고 밝혔습니다.

그래픽: 권세라 이영현

-

-

김채린 기자 dig@kbs.co.kr

김채린 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.