패권이 저물고 있다, 그래서 트럼프가 저런다

입력 2025.04.13 (10:26)

수정 2025.04.13 (10:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

| Q 대한민국은 만만하니까 호구 잡기 딱 좋아서 저러는 걸까? A 아니다. Q 트럼프가 제정신이 아니어서 저럴까. A 역시 아니다. |

■ 아무도 몰라주는 미국의 병리적 위기

극단적인 미치광이 전략(협상전략 용어다)을 쓰는 지도자 하나 때문에 벌어진 일이 아니다. 구조적인 문제가 똬리를 틀고 있다.

미국이 정당하다고 말하는 게 아니다. 합리적인 이유가 있다는 거다. 이건 너무 몰입하지 말고, 조금 멀찌감치 떨어져야 보인다.

미국은 절실한 문제가 있다. 늘 머리에 이고 사는 골치 아픈 문제다. 세계를 호령하는 패권국가인데도 반세기 넘게 해결하지 못했다. 오히려 더 심각해진다. 왜냐하면 패권국가의 운명이 저절로 만드는 문제여서다. 더 화나는 건, 다른 누구도 관심 기울여주지 않는다는 점이다.

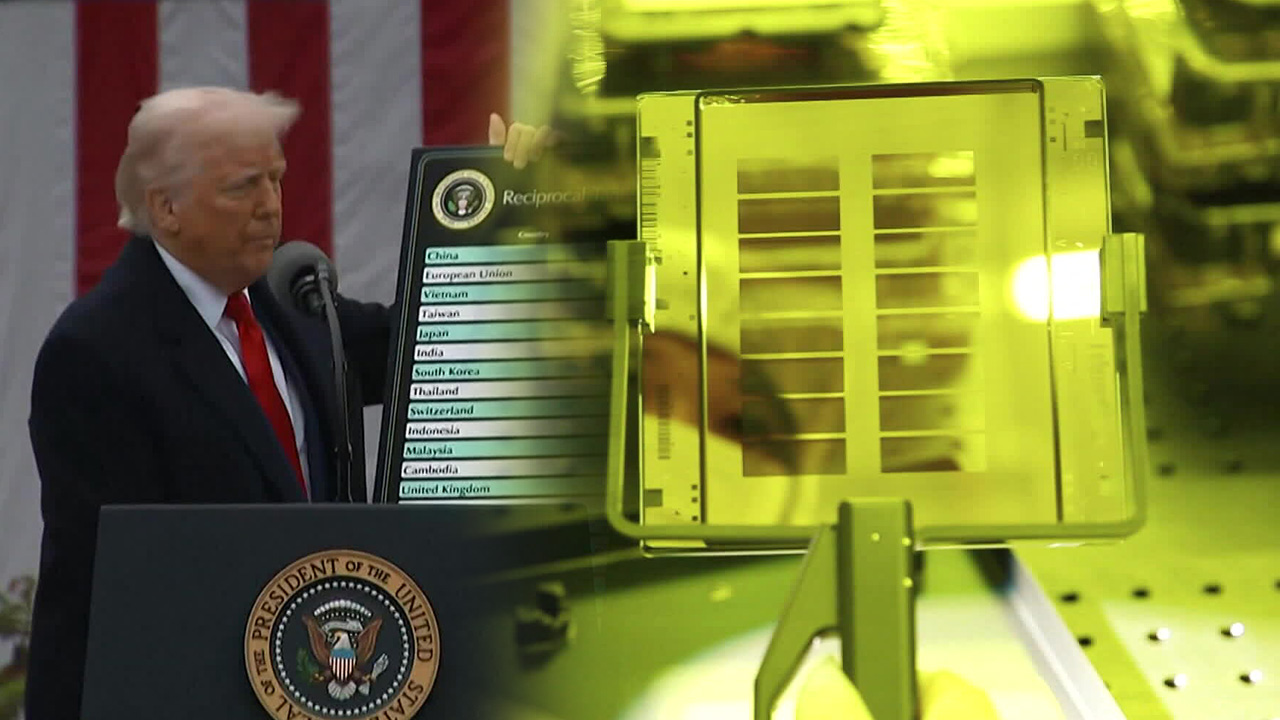

우선 *쌍둥이 적자다. 무역 경상수지 적자와 정부 재정적자. 식상한 느낌이 있지만, 하여튼 그들에겐 중요하다. 또 있다. *제조업 붕괴. 백인 블루칼라 중산층의 붕괴, 그리고 러스트 벨트의 분노. 그런 이야기다. 마지막으로 중국 탓. 일자리를 뺏어간 *중국에 대한 혐오와 분노. 트럼프 시대를 탄생시킨 가장 중요한 이유다.

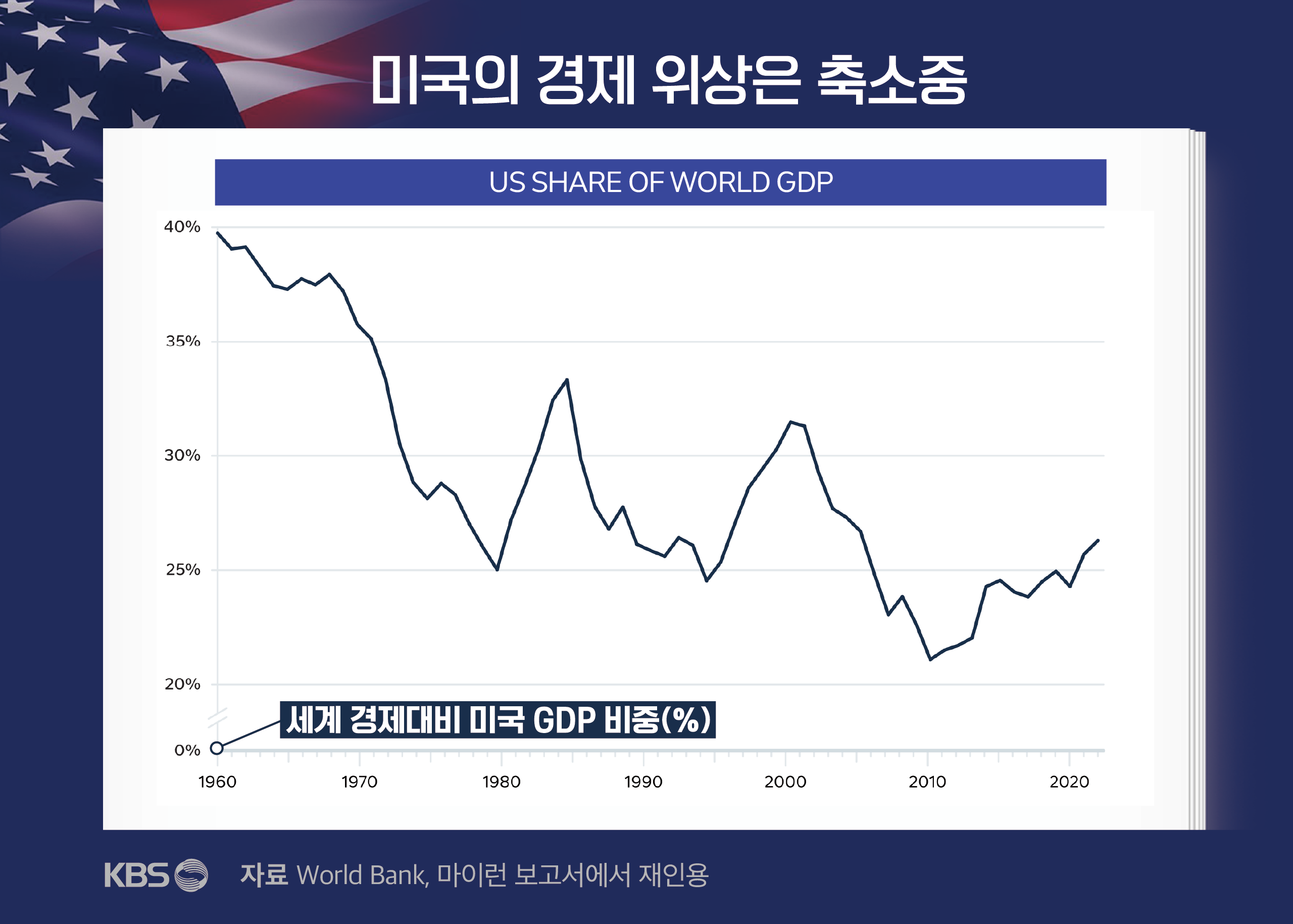

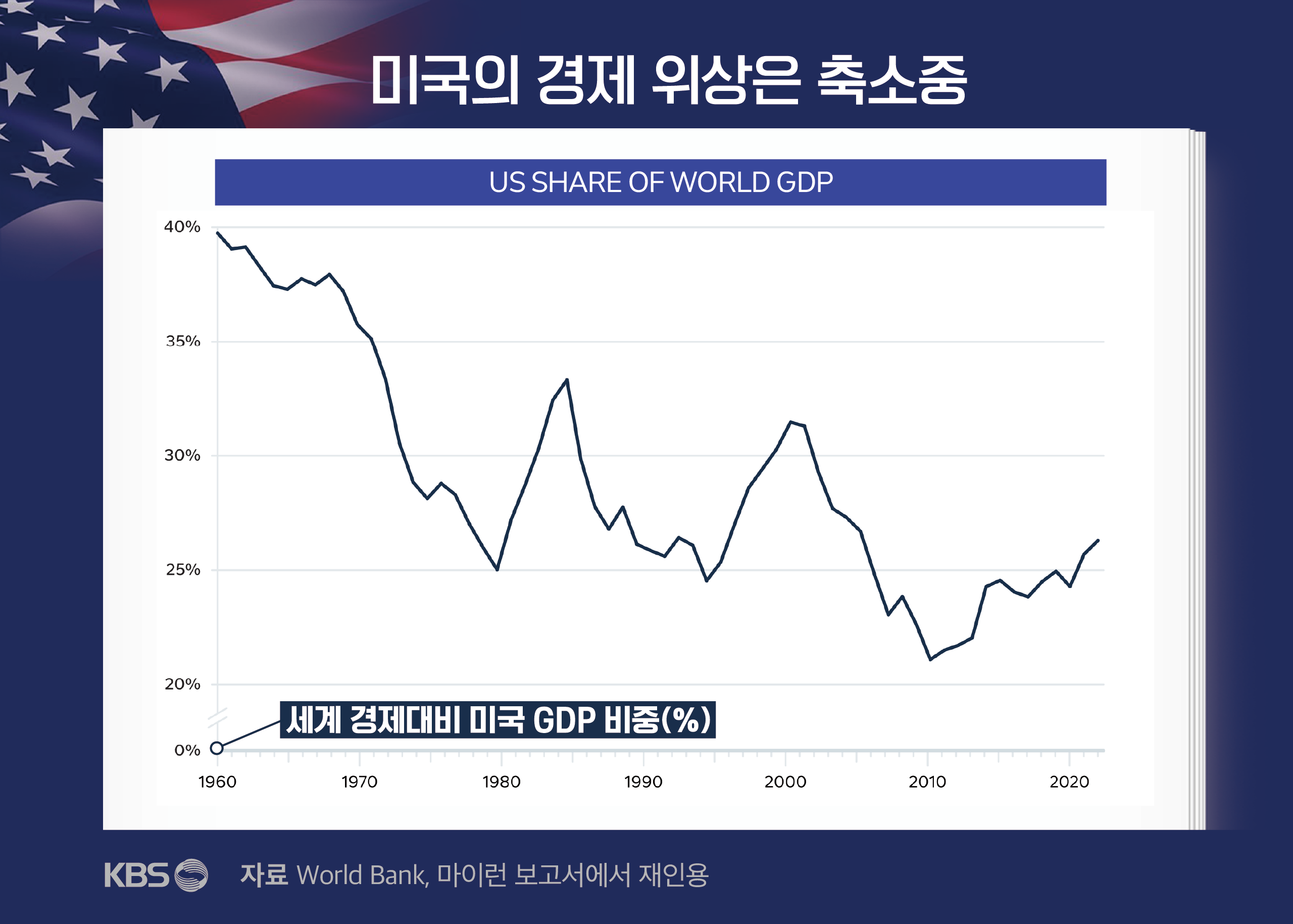

그러나 증상일 뿐이다. 병리적 증상의 시작점, 근본적인 문제는 따로 있다. 집권 세력의 경제 가이드북, 이른바 마이런 보고서에서 가장 중요한 그래프 하나는 바로 이것이다.

■ '마이런 보고서 Miran Report'라는 세계관

: 세계 경제에서 미국이 차지하는 비중이 줄어들고 있다

1960년, 미국은 혼자서 세계 경제의 40%를 차지했다. 2012년에는 21%가 되었다. (지금은 26%로 조금 반등했지만) 추세는 분명하다.

세계 경제에서 미국이 차지하는 비중이 줄어들고 있다. 이게 쌍둥이 적자가 점점 심화하는 이유다. 러스트 벨트가 스윙스테이트가 되어 분노한 사람들이 포퓰리스트 리더를 뽑는 이유다.

과감하게 점프해서 가장 중요한 함의로 직행해 보면, ‘미국의 경제 패권이, 나아가 미국 시대가 저물고 있어서’ 트럼프가 저런다.

마이런 보고서를 좀 더 자세히 보자. 보고서는 쌍둥이 적자의 이유가 ‘미국인이 흥청망청 소비해서라거나, 미국 정부가 돈을 너무 많이 찍어내서’라고 보지 않는다.

대신 '미국이 짊어진 십자가 때문'이라고 한다. 십자가는 달러, 즉 기축통화다. 얼핏, 주객이 전도된 궤변 같다. 하지만 일단 귀 기울여보자.

| “원래 경제는 균형Equilibrium으로 회귀하는 게 정상이지. 국제경제도 그래. 수입을 많이 해서 적자가 깊어지면, 통화가치가 떨어져. 그럼, 수입품값이 비싸지고, 소비가 줄지. 반대로 수출품의 가격은 싸지니까 수출은 잘되고. 그러면 적자가 점점 줄어들어서 균형으로 가거나 흑자로 반전되지. 국제경제에서 일어나는 환율의 자율 조정 기제야. 교과서에선 그래. 그런데 미국에선 안 그래. 왜냐고? 내 돈이 기축통화라 그래. 너희들이 내 돈이 좋다며 외환보유고로 쌓으려 하잖아. 그러니 아무리 적자가 지속되어도 강달러는 사라지지 않아. 트리핀의 세상이야. Triffin World 과감하게 이렇게 말할게. [미국의 적자는 수입을 많이 해서 벌어진 일이 아니야. 세계 경제 전체의 성장과 각국의 외환보유를 위해 달러를 해외에 줘야 해서 수입을 (해줘야) 하는 처지 때문이야. 우리의 죄 때문이 아니고, 너희를 보우하기 위해 우리가 십자가에 매달린 거야.]” |

■ '트리핀 딜레마가 곪아서 터지면, 미국 패권도 사라진다'

사실 여부를 떠나서, 이것은 현 미국 집권 세력의 '세계관'이다. 그 세계관은 트리핀 딜레마 Triffin Dilemma 를 비틀어서 존재한다.

트리핀 딜레마는 기축통화국의 어려움을 상징한다. 세계 경제는 기축통화가 필요하다. 따라서 달러는 계속 더 공급되어야 한다. 멈출 수 없다. 그런데 이 과정은 미국의 적자가 지속되어야 가능하다. (고 마이런 보고서는 주장한다) 해법도 없다. 이 적자는 해소될 수가 없기에, 패권이 지속하는 한 계속되는 악몽이다. 그런데 이렇게 적자가 쌓이면, 미국 경제에 대한 신뢰가 떨어진다. 달러에 대한 신뢰도.

그러다 어느 순간 세상이 ‘저 나랏빚이 너무 많아’ 못 믿겠어. 하는 결정적 순간(Tipping Point)이 오면?

미국은 스스로를 얽맨 트리핀의 딜레마로부터 해방(?) 될 것이다. 강달러는 사라진다. 그리고 몰락이다. 미국은 패권을 잃는다. 그냥 패권만 잃는 게 아니다. 천문학적인 빚 부담이 한 순간에 다가온다. 국가 몰락이 될 수 있다. 그들은 이 사태가 너무 두렵다.

■ 패권국가가 짊어진 몰락의 공포

대한민국은 한 번도 고민해 본 적 없는 문제다. 우리는 그저 미국을 향해 ‘돈 찍어내니 좋겠다. 위기가 오면 무조건 강달러가 되니까 좋겠다. 우리는 늘 위기 때마다 우리 잘못이 아닌데도 계속 거대한 피해를 보는데. 너희들은 좋겠다. 화폐 주조 이익(시뇨리지, seigniorage)도 보고 얼마나 좋겠어?’라고만 생각했다.

하지만 그들은 ‘언제 몰락할지 모른다’는 공포를 머리에 이고 산다. 패권의 무게는 그런 것이다.

언제 그런 날이 올까? 마이런은 앞서 언급한 미국 경제의 상대적 크기 그래프에 주목한다. 그래프가 우하향하면 할 수록 그 몰락의 날, Tipping Point가 가까워진다는 논리다.

이유는 기축통화국의 경제 규모가 세계 경제에서 차지하는 비중이 작아질수록 딜레마가 심해지기 때문이다.

설명하자면, 세계가 필요로 하는 기축통화의 양은 세계 경제 규모에 따라 점점 많아진다. 경제 규모가 커질수록 교환과 결제에 쓰이는 돈은 많이 필요하니까. 직관적인 얘기다.

이 돈(다시 말하지만, 마이런의 세계에서는 미국의 경상수지 적자를 의미한다)의 규모는 기축통화국의 덩치가 크다면 부담스럽지 않다.

이를테면 미국 경제 규모가 세계 경제의 절반이다, 그러면 큰 부담 없다. 그런데 한 4분의 1 정도밖에 안 된다고 생각하면, 그러면 자기 덩치에 비해 너무 많은 적자다. 부담스럽다. 만약 5분의 1, 6분의 1로 쪼그라들 것 같은 상황이 온다면, 혹은 올 것으로 장기 추계 상 예상이 된다면? 악몽이 점점 다가온다고 여기게 될 것이다. 그게 미국의 처지다.

실제로 강달러는 미국경제에 점점 더 큰 부담이 되고 있다. 미국 경제 체력보다 너무 강한 달러가 계속 펼쳐진다. 특히 2008년 글로벌 금융위기 이후로는 추세적 강달러가 이어진다. 또 경제 위기 때마다 강달러는 더 심해진다. 우리는 위기 때마다 강달러여서 '부럽다' 하지만, 미국 제조업의 차원에서 보면, 위기 때마다 미국제품이 비싸져서 미국 내 공장은 점점 더 빨리 사라진다. 그러니 쌍둥이 적자 문제는 (식상한 표현이고 어제오늘의 일이 아니지만) 실제로 공포스러울 정도로 점점 심각해진다.

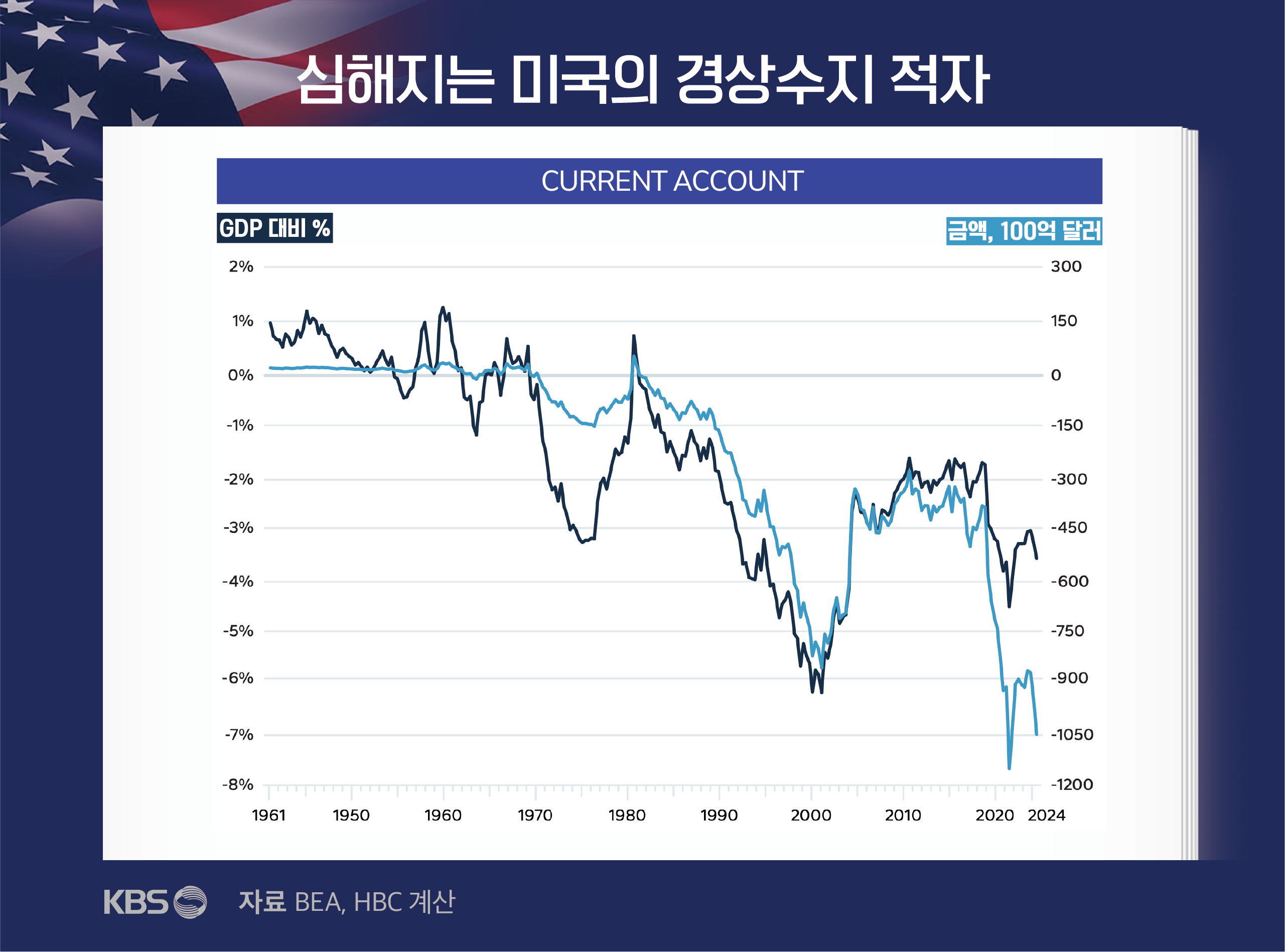

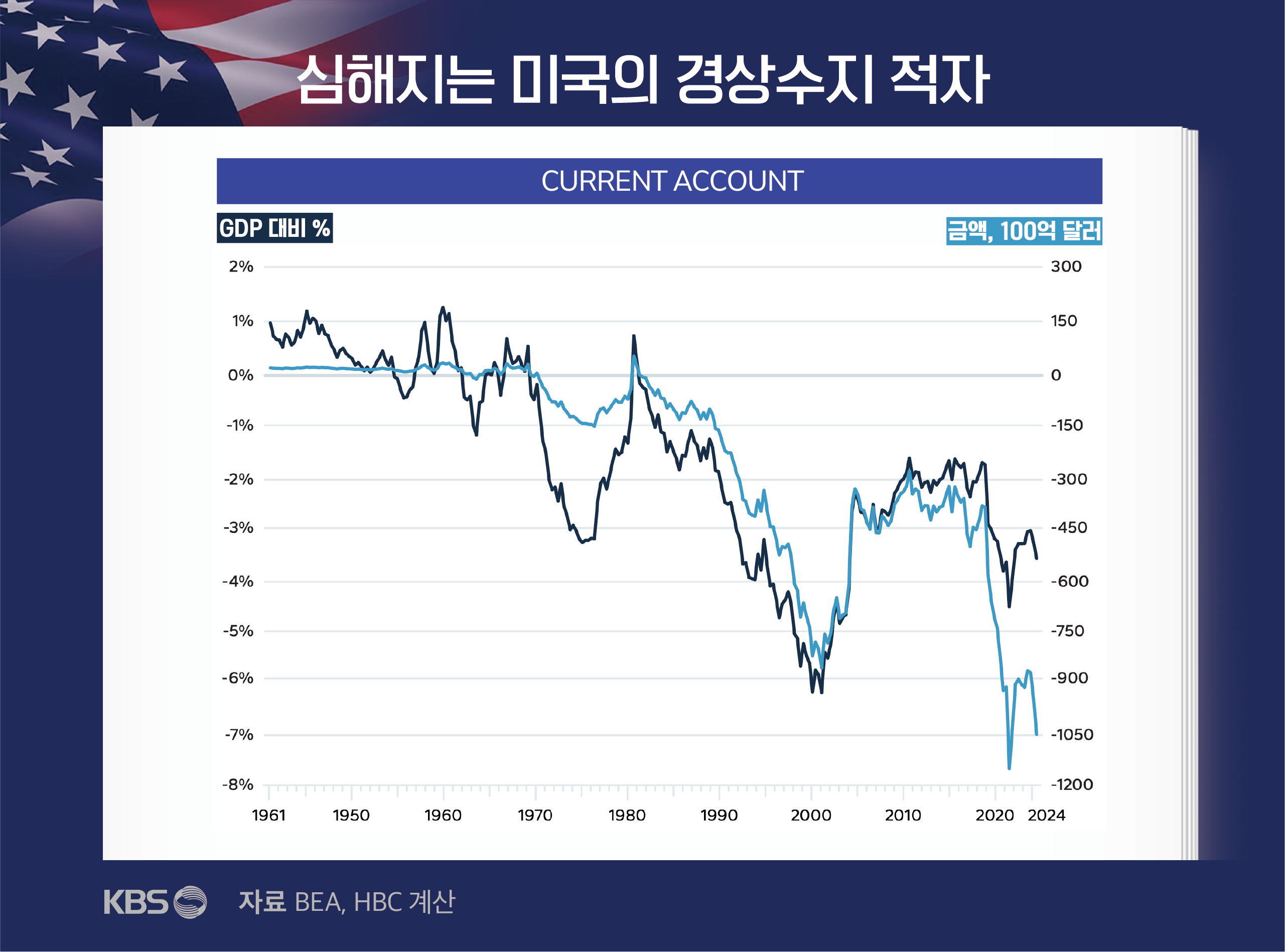

이 차원에서 보면 아래 경상수지 상황에 주목해야 한다.

한 줄로 요약하면, 미국의 (상대적) 덩치가 작아지고 있고, 그만큼 미국의 부담은 점점 커지고 있다.

이렇게 패권국가의 공포는 점점 커진다. 쌍둥이 적자가 가장 중요한 증상이다. 국내 제조업 공장도 사라졌다. 해외 물건값은 영원히 싸고, 국내 생산품의 값은 영원히 더 비싸지는 방향으로만 가니까.

그러니 공장지대가 반체제 세력이 된다. 그게 1기 트럼프 행정부 탄생의 배경이다. 이후 바이든이 집권하면서 민주당에서도 노력은 했으나, 러스트벨트 상황은 변치 않는다. 트리핀 중력을 거스르기는 너무 힘들다.

결국 국력이 쇠하고 있다는 이야기다. 패권의 힘이 작아지고 있다.

■ 쇠퇴기의 미국, 내부는 분열과 정치적 내전 상태

패권국가의 힘이 줄어들 때 국내에선 어떤 일이 일어날까. 정치적 내전 상태가 벌어진다. 미국은 쪼개졌다. 분노와 냉소가 분열을 촉발했다. 이를테면 이런 불만이 화약이 되었다.

| “2000년에 자격이 안 되는 중국을 WTO 가입시켰어. 우리 엘리트들의 손으로. 그리고 미국의 제조업을 중국에 다 퍼 줘버렸지. 일자리를 줘버린 거야. 엘리트들은 미국 전체로 보면 좋은 일이라는군. 돈 안 되는 건 중국에 주고 우리는 돈 되는 일만 하자. 그게 세계화라는군. 그래도 미국은 부유해졌다고? 그게 나와 우리 친구와 우리 마을에 무슨 의미가 있지? 공장은 없어졌고, 우리는 실업자요. 평균은 의미가 없어. 우리는 모든 것을 뺏겼는데, 당신 같은 엘리트들은 나한테 더 노력하라고 하네. 대학을 가라고 하네. 썩을. 너희 엘리트들은 다 쓰레기야.” |

트럼프는 이런 논리에 부응하면서, 세상에 대한 불만을 ‘부패한 엘리트, 비효율적인 딥스테이트 정부, 그리고 슬리피 조’ 탓으로 몰고 두 번째 집권에 성공했다.

물론 미국은 평균적으로는 부유해졌지만, 분배가 극도로 불균등해진 상황에서 평균은 의미가 없다. 이를테면 실리콘밸리와 월가는 부유해졌으나, 러스트 벨트에는 일자리 자체가 없다.

잘못 돌아가는 세상을 보면서 분노와 혐오는 돌이킬 수 없게 되었다. 상징적 사건은 글로벌 금융위기 이후 벌어졌다. 위기는 금융가의 탐욕 때문에 벌어진 일이었다. 복잡한 수학을 동원해서 ‘부실 대출’을 특급 상품으로 만들었다. 모래성을 쌓고 폭탄을 돌리더니, 폭탄이 터졌다.

그 결과 중국으로 인해 안 그래도 쇠락하던 제조업은 철퇴를 맞았다. 그렇게 소외된 그들은 직장을 잃었는데, 금융가는 바로 보너스 파티를 한다. 법적으로 문제가 없다. 막을 수도 없다.

“월스트리트를 점령하라 Ocuppy Wallstreet” 소리치고 거리로 나갔지만 바뀌는 건 없었다. 공동체를 다 망쳐놓고 처벌을 받기는커녕 계속 천문학적 돈을 가져간다. 이 금융의 탐욕과 불공정은 평범한 미국인들에게 너무나 깊은 인상을 남겼다. 엘리트와 미디어가 뭐라고 말해도 믿지 않는 세상이 펼쳐졌다. 분노와 혐오가 치유 불가능해졌다.

■ 패권이 저물고 있다, 그래서 트럼프가 저런다

그래서 미국의 민주주의는 위기에 있다. FT의 마틴 울프는 <민주적 자본주의의 위기>라고 했다. 민주주의와 자본주의는 긴장 관계에 있긴 했지만, 그래도 두 체제는 세계 2차 대전 뒤 서구사회 발전의 동력이 되었다. 그 시스템이 위기다.

분배에 실패한 자본주의가 공동체를 화해할 수 없는 집단들로 쪼개버렸다. 민주주의는 이 쪼개져 적대하는 집단 사이의 전투가 되었다.

특히 분노하는 사람들의 힘은 점점 커졌고, 브렉시트가 되었고, 트럼프 당선이 되었다.

결국, 또, 미국의 국력이 쇠하고 있다는 이야기가 된다.

지금 벌어지는 이야기는 이 배경 속에서 이해해야 한다. 그러면 궤변 같을지라도, 그들 나름의 합리성이 보일 것이다. 그들에겐 지금 해결해야 할 문제가 있다. 나름의 절박성도 있다.

트럼프는 지금 지나치게 즉흥적이고, 아귀가 맞지 않고, 실패하기 쉬운 결정을 내리고 있다. 그렇다고 해도 '트럼프가 제정신이 아니라거나, 동맹을 버리는 것은 어리석다'고 만하면 그들의 이런 고민을 볼 수 없게 된다.

일단 그들의 이유를 이해한 뒤, 그다음으로 할 일은 플랜의 구체적인 내용과 현실성 비판이다. 그들의 '세계관'이 어떤 문제를 가지고 있고, 또 어떤 후폭풍을 불러올지는 분명하게 따져봐야 한다. 그에 대한 대한민국의 전략 역시 살펴야 한다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 패권이 저물고 있다, 그래서 트럼프가 저런다

-

- 입력 2025-04-13 10:26:19

- 수정2025-04-13 10:28:44

| Q 대한민국은 만만하니까 호구 잡기 딱 좋아서 저러는 걸까? A 아니다. Q 트럼프가 제정신이 아니어서 저럴까. A 역시 아니다. |

■ 아무도 몰라주는 미국의 병리적 위기

극단적인 미치광이 전략(협상전략 용어다)을 쓰는 지도자 하나 때문에 벌어진 일이 아니다. 구조적인 문제가 똬리를 틀고 있다.

미국이 정당하다고 말하는 게 아니다. 합리적인 이유가 있다는 거다. 이건 너무 몰입하지 말고, 조금 멀찌감치 떨어져야 보인다.

미국은 절실한 문제가 있다. 늘 머리에 이고 사는 골치 아픈 문제다. 세계를 호령하는 패권국가인데도 반세기 넘게 해결하지 못했다. 오히려 더 심각해진다. 왜냐하면 패권국가의 운명이 저절로 만드는 문제여서다. 더 화나는 건, 다른 누구도 관심 기울여주지 않는다는 점이다.

우선 *쌍둥이 적자다. 무역 경상수지 적자와 정부 재정적자. 식상한 느낌이 있지만, 하여튼 그들에겐 중요하다. 또 있다. *제조업 붕괴. 백인 블루칼라 중산층의 붕괴, 그리고 러스트 벨트의 분노. 그런 이야기다. 마지막으로 중국 탓. 일자리를 뺏어간 *중국에 대한 혐오와 분노. 트럼프 시대를 탄생시킨 가장 중요한 이유다.

그러나 증상일 뿐이다. 병리적 증상의 시작점, 근본적인 문제는 따로 있다. 집권 세력의 경제 가이드북, 이른바 마이런 보고서에서 가장 중요한 그래프 하나는 바로 이것이다.

■ '마이런 보고서 Miran Report'라는 세계관

: 세계 경제에서 미국이 차지하는 비중이 줄어들고 있다

1960년, 미국은 혼자서 세계 경제의 40%를 차지했다. 2012년에는 21%가 되었다. (지금은 26%로 조금 반등했지만) 추세는 분명하다.

세계 경제에서 미국이 차지하는 비중이 줄어들고 있다. 이게 쌍둥이 적자가 점점 심화하는 이유다. 러스트 벨트가 스윙스테이트가 되어 분노한 사람들이 포퓰리스트 리더를 뽑는 이유다.

과감하게 점프해서 가장 중요한 함의로 직행해 보면, ‘미국의 경제 패권이, 나아가 미국 시대가 저물고 있어서’ 트럼프가 저런다.

마이런 보고서를 좀 더 자세히 보자. 보고서는 쌍둥이 적자의 이유가 ‘미국인이 흥청망청 소비해서라거나, 미국 정부가 돈을 너무 많이 찍어내서’라고 보지 않는다.

대신 '미국이 짊어진 십자가 때문'이라고 한다. 십자가는 달러, 즉 기축통화다. 얼핏, 주객이 전도된 궤변 같다. 하지만 일단 귀 기울여보자.

| “원래 경제는 균형Equilibrium으로 회귀하는 게 정상이지. 국제경제도 그래. 수입을 많이 해서 적자가 깊어지면, 통화가치가 떨어져. 그럼, 수입품값이 비싸지고, 소비가 줄지. 반대로 수출품의 가격은 싸지니까 수출은 잘되고. 그러면 적자가 점점 줄어들어서 균형으로 가거나 흑자로 반전되지. 국제경제에서 일어나는 환율의 자율 조정 기제야. 교과서에선 그래. 그런데 미국에선 안 그래. 왜냐고? 내 돈이 기축통화라 그래. 너희들이 내 돈이 좋다며 외환보유고로 쌓으려 하잖아. 그러니 아무리 적자가 지속되어도 강달러는 사라지지 않아. 트리핀의 세상이야. Triffin World 과감하게 이렇게 말할게. [미국의 적자는 수입을 많이 해서 벌어진 일이 아니야. 세계 경제 전체의 성장과 각국의 외환보유를 위해 달러를 해외에 줘야 해서 수입을 (해줘야) 하는 처지 때문이야. 우리의 죄 때문이 아니고, 너희를 보우하기 위해 우리가 십자가에 매달린 거야.]” |

■ '트리핀 딜레마가 곪아서 터지면, 미국 패권도 사라진다'

사실 여부를 떠나서, 이것은 현 미국 집권 세력의 '세계관'이다. 그 세계관은 트리핀 딜레마 Triffin Dilemma 를 비틀어서 존재한다.

트리핀 딜레마는 기축통화국의 어려움을 상징한다. 세계 경제는 기축통화가 필요하다. 따라서 달러는 계속 더 공급되어야 한다. 멈출 수 없다. 그런데 이 과정은 미국의 적자가 지속되어야 가능하다. (고 마이런 보고서는 주장한다) 해법도 없다. 이 적자는 해소될 수가 없기에, 패권이 지속하는 한 계속되는 악몽이다. 그런데 이렇게 적자가 쌓이면, 미국 경제에 대한 신뢰가 떨어진다. 달러에 대한 신뢰도.

그러다 어느 순간 세상이 ‘저 나랏빚이 너무 많아’ 못 믿겠어. 하는 결정적 순간(Tipping Point)이 오면?

미국은 스스로를 얽맨 트리핀의 딜레마로부터 해방(?) 될 것이다. 강달러는 사라진다. 그리고 몰락이다. 미국은 패권을 잃는다. 그냥 패권만 잃는 게 아니다. 천문학적인 빚 부담이 한 순간에 다가온다. 국가 몰락이 될 수 있다. 그들은 이 사태가 너무 두렵다.

■ 패권국가가 짊어진 몰락의 공포

대한민국은 한 번도 고민해 본 적 없는 문제다. 우리는 그저 미국을 향해 ‘돈 찍어내니 좋겠다. 위기가 오면 무조건 강달러가 되니까 좋겠다. 우리는 늘 위기 때마다 우리 잘못이 아닌데도 계속 거대한 피해를 보는데. 너희들은 좋겠다. 화폐 주조 이익(시뇨리지, seigniorage)도 보고 얼마나 좋겠어?’라고만 생각했다.

하지만 그들은 ‘언제 몰락할지 모른다’는 공포를 머리에 이고 산다. 패권의 무게는 그런 것이다.

언제 그런 날이 올까? 마이런은 앞서 언급한 미국 경제의 상대적 크기 그래프에 주목한다. 그래프가 우하향하면 할 수록 그 몰락의 날, Tipping Point가 가까워진다는 논리다.

이유는 기축통화국의 경제 규모가 세계 경제에서 차지하는 비중이 작아질수록 딜레마가 심해지기 때문이다.

설명하자면, 세계가 필요로 하는 기축통화의 양은 세계 경제 규모에 따라 점점 많아진다. 경제 규모가 커질수록 교환과 결제에 쓰이는 돈은 많이 필요하니까. 직관적인 얘기다.

이 돈(다시 말하지만, 마이런의 세계에서는 미국의 경상수지 적자를 의미한다)의 규모는 기축통화국의 덩치가 크다면 부담스럽지 않다.

이를테면 미국 경제 규모가 세계 경제의 절반이다, 그러면 큰 부담 없다. 그런데 한 4분의 1 정도밖에 안 된다고 생각하면, 그러면 자기 덩치에 비해 너무 많은 적자다. 부담스럽다. 만약 5분의 1, 6분의 1로 쪼그라들 것 같은 상황이 온다면, 혹은 올 것으로 장기 추계 상 예상이 된다면? 악몽이 점점 다가온다고 여기게 될 것이다. 그게 미국의 처지다.

실제로 강달러는 미국경제에 점점 더 큰 부담이 되고 있다. 미국 경제 체력보다 너무 강한 달러가 계속 펼쳐진다. 특히 2008년 글로벌 금융위기 이후로는 추세적 강달러가 이어진다. 또 경제 위기 때마다 강달러는 더 심해진다. 우리는 위기 때마다 강달러여서 '부럽다' 하지만, 미국 제조업의 차원에서 보면, 위기 때마다 미국제품이 비싸져서 미국 내 공장은 점점 더 빨리 사라진다. 그러니 쌍둥이 적자 문제는 (식상한 표현이고 어제오늘의 일이 아니지만) 실제로 공포스러울 정도로 점점 심각해진다.

이 차원에서 보면 아래 경상수지 상황에 주목해야 한다.

한 줄로 요약하면, 미국의 (상대적) 덩치가 작아지고 있고, 그만큼 미국의 부담은 점점 커지고 있다.

이렇게 패권국가의 공포는 점점 커진다. 쌍둥이 적자가 가장 중요한 증상이다. 국내 제조업 공장도 사라졌다. 해외 물건값은 영원히 싸고, 국내 생산품의 값은 영원히 더 비싸지는 방향으로만 가니까.

그러니 공장지대가 반체제 세력이 된다. 그게 1기 트럼프 행정부 탄생의 배경이다. 이후 바이든이 집권하면서 민주당에서도 노력은 했으나, 러스트벨트 상황은 변치 않는다. 트리핀 중력을 거스르기는 너무 힘들다.

결국 국력이 쇠하고 있다는 이야기다. 패권의 힘이 작아지고 있다.

■ 쇠퇴기의 미국, 내부는 분열과 정치적 내전 상태

패권국가의 힘이 줄어들 때 국내에선 어떤 일이 일어날까. 정치적 내전 상태가 벌어진다. 미국은 쪼개졌다. 분노와 냉소가 분열을 촉발했다. 이를테면 이런 불만이 화약이 되었다.

| “2000년에 자격이 안 되는 중국을 WTO 가입시켰어. 우리 엘리트들의 손으로. 그리고 미국의 제조업을 중국에 다 퍼 줘버렸지. 일자리를 줘버린 거야. 엘리트들은 미국 전체로 보면 좋은 일이라는군. 돈 안 되는 건 중국에 주고 우리는 돈 되는 일만 하자. 그게 세계화라는군. 그래도 미국은 부유해졌다고? 그게 나와 우리 친구와 우리 마을에 무슨 의미가 있지? 공장은 없어졌고, 우리는 실업자요. 평균은 의미가 없어. 우리는 모든 것을 뺏겼는데, 당신 같은 엘리트들은 나한테 더 노력하라고 하네. 대학을 가라고 하네. 썩을. 너희 엘리트들은 다 쓰레기야.” |

트럼프는 이런 논리에 부응하면서, 세상에 대한 불만을 ‘부패한 엘리트, 비효율적인 딥스테이트 정부, 그리고 슬리피 조’ 탓으로 몰고 두 번째 집권에 성공했다.

물론 미국은 평균적으로는 부유해졌지만, 분배가 극도로 불균등해진 상황에서 평균은 의미가 없다. 이를테면 실리콘밸리와 월가는 부유해졌으나, 러스트 벨트에는 일자리 자체가 없다.

잘못 돌아가는 세상을 보면서 분노와 혐오는 돌이킬 수 없게 되었다. 상징적 사건은 글로벌 금융위기 이후 벌어졌다. 위기는 금융가의 탐욕 때문에 벌어진 일이었다. 복잡한 수학을 동원해서 ‘부실 대출’을 특급 상품으로 만들었다. 모래성을 쌓고 폭탄을 돌리더니, 폭탄이 터졌다.

그 결과 중국으로 인해 안 그래도 쇠락하던 제조업은 철퇴를 맞았다. 그렇게 소외된 그들은 직장을 잃었는데, 금융가는 바로 보너스 파티를 한다. 법적으로 문제가 없다. 막을 수도 없다.

“월스트리트를 점령하라 Ocuppy Wallstreet” 소리치고 거리로 나갔지만 바뀌는 건 없었다. 공동체를 다 망쳐놓고 처벌을 받기는커녕 계속 천문학적 돈을 가져간다. 이 금융의 탐욕과 불공정은 평범한 미국인들에게 너무나 깊은 인상을 남겼다. 엘리트와 미디어가 뭐라고 말해도 믿지 않는 세상이 펼쳐졌다. 분노와 혐오가 치유 불가능해졌다.

■ 패권이 저물고 있다, 그래서 트럼프가 저런다

그래서 미국의 민주주의는 위기에 있다. FT의 마틴 울프는 <민주적 자본주의의 위기>라고 했다. 민주주의와 자본주의는 긴장 관계에 있긴 했지만, 그래도 두 체제는 세계 2차 대전 뒤 서구사회 발전의 동력이 되었다. 그 시스템이 위기다.

분배에 실패한 자본주의가 공동체를 화해할 수 없는 집단들로 쪼개버렸다. 민주주의는 이 쪼개져 적대하는 집단 사이의 전투가 되었다.

특히 분노하는 사람들의 힘은 점점 커졌고, 브렉시트가 되었고, 트럼프 당선이 되었다.

결국, 또, 미국의 국력이 쇠하고 있다는 이야기가 된다.

지금 벌어지는 이야기는 이 배경 속에서 이해해야 한다. 그러면 궤변 같을지라도, 그들 나름의 합리성이 보일 것이다. 그들에겐 지금 해결해야 할 문제가 있다. 나름의 절박성도 있다.

트럼프는 지금 지나치게 즉흥적이고, 아귀가 맞지 않고, 실패하기 쉬운 결정을 내리고 있다. 그렇다고 해도 '트럼프가 제정신이 아니라거나, 동맹을 버리는 것은 어리석다'고 만하면 그들의 이런 고민을 볼 수 없게 된다.

일단 그들의 이유를 이해한 뒤, 그다음으로 할 일은 플랜의 구체적인 내용과 현실성 비판이다. 그들의 '세계관'이 어떤 문제를 가지고 있고, 또 어떤 후폭풍을 불러올지는 분명하게 따져봐야 한다. 그에 대한 대한민국의 전략 역시 살펴야 한다.

-

-

서영민 기자 seo0177@gmail.com

서영민 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이슈

트럼프발 ‘관세 전쟁’

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.